реферат сколиоз 2. Мануальная терапия при лечении сколиоза

Скачать 220 Kb. Скачать 220 Kb.

|

|

Реферат на тему: Мануальная терапия при лечении сколиоза Сколиоз (греч. skoliosis – искривление, от skolios – кривой) представляет собой трёхмерную деформацию позвоночного столба, приводящую к изменениям последнего в трёх анатомических плоскостях:

По видам искривления позвоночника и формам, которые тот принимает в результате развития заболевания, сколиозы различаются на:

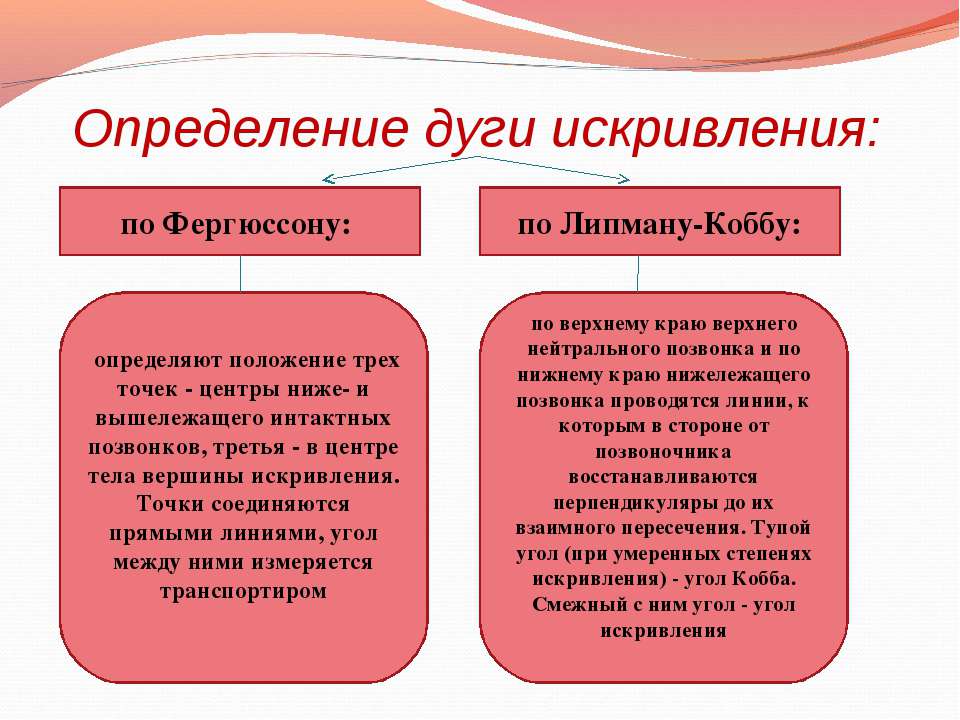

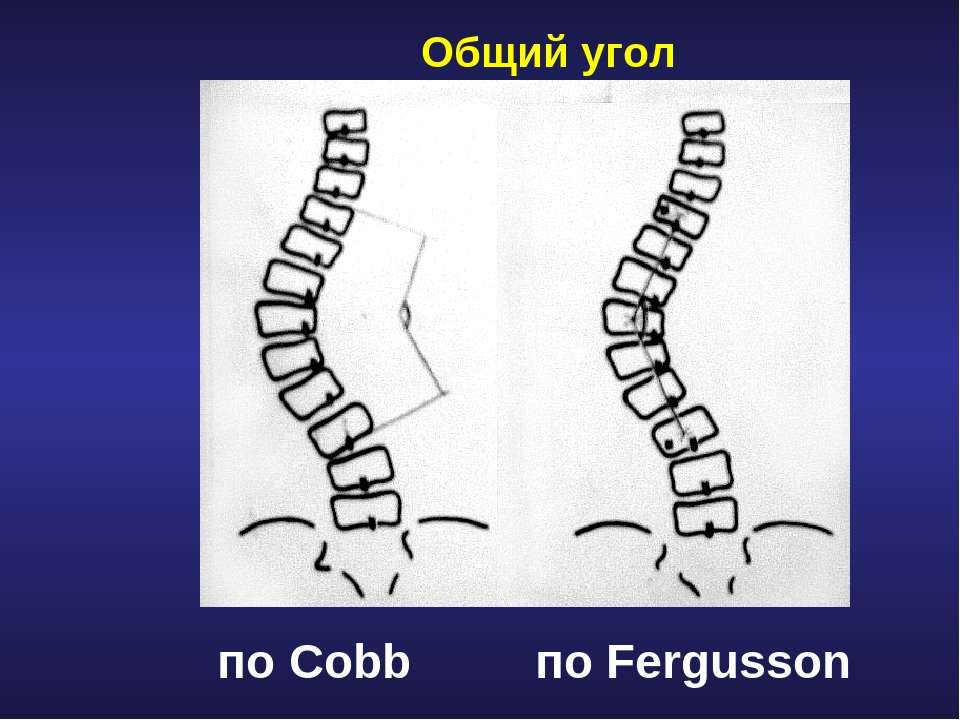

В зависимости от степени его выраженности сколиоз способен существенно влиять на качество жизни и самооценку пациента, снижать общую физическую активность, увеличивать частоту развития болей в спине и ухудшать кардиреспираторную функцию. Степень сколиоза определяется путем измерении по рентгеновскому снимку. Существует несколько методик оценки степени сколиоза. На практике чаще всего используются методы Фергюссона и Кобба.   Также имеется разные шкалы для оценки степени сколиоза. Популярна шкала Чаклина-Кобба.  Некоторые авторы применяют термины неструктурный и структурныйсколиоз. Неструктурный сколиоз включает только латеральную кривизну и является вторичным по отношению к его причине (разновеликость нижних конечностей или асимметрия мышечного тонуса). Структурный сколиоз имеет вращательный (торсионный) компонент в горизонтальной плоскости, проявляясь рёберным или поясничным горбом. Структурные изменения первичны и исходят из самого позвоночника. Структурные сколиозы различаются по этиологии, в соответствии с которой принята этиологическая классификация деформаций позвоночника:

В настоящее время известно около 50 заболеваний, при которых возможно развитие трёхплоскостной деформации, однако наибольшую часть (около 80%) среди таких трёплоскостных деформаций позвоночника составляет идиопатический сколиоз (греч.idiopathic – самопроизвольный, то есть развивающийся без видимой причины, имеющий неясное происхождение). Согласно возрасту манифестации заболевания, выделяют

Другие авторы делят идиопатический сколиоз (ИС) на две категории:

Данная градация позволяет выделить группу с высоким риском кардиреспираторных расстройств (начало до 5 лет). Сколиоз с поздним началом является наиболее распространённым типом ИС. Чем ранее начинается сколиоз, тем выше потенциал прогрессирования, а также выше необходимость наблюдения за процессом роста пациента и степенью биологической зрелости его скелета. За длительный период изучения идиопатического сколиоза было выдвинуто множество этиопатогенетических теорий его происхождения. Исторический интерес представляют теории

Более современные гипотезы были связаны с

и др. С точки зрения биомеханики, процесс формирования сколиотической деформации - это

Постепенно возникает механизм замкнутого патологического круга:

Под влиянием асимметричной вертикальной нагрузки в совокупности с воздействием асимметричной тяги мышц-ротаторов позвонков, обусловленной искривлением позвоночника, развивается торсионная деформация позвонков — их скручивание вокруг вертикальной оси, асимметричный рост тела и дуг позвонков, искривление остистых и поперечных отростков, патологическая ротация и сдвиг позвонков относительно друг друга. В большинство случаев факторы, нарушающие равновесие позвоночника (например, эксцентричное расположение пульпозного ядра межпозвонкового диска, наличие аномального бокового клиновидного позвонка) неустранимы консервативным путем, поэтому средства консервативного лечения направлены на удержание вертикального положения позвоночника с помощью усиленной тренировки мышц, корсетирования. Комплекс консервативного лечения сколиоза включает

Замедление роста на выпуклой стороне искривления достигается перераспределением нагрузок в позвоночнике. Перераспределение нагрузок обеспечивается корсетированием, коррекцией осанки за счет избирательной тренировки мышц, изменением положения таза во фронтальной плоскости с помощью «косков», набоек на обувь. Перераспределение статической нагрузки сопровождается изменением конфигурации позвоночника. Развитие сколиотической деформации сопровождается закономерным формированием

то есть всех патобиомеханических изменений, являющихся предметом мануальной терапии. Это обстоятельство делает закономерным включение мануальной терапии в комплекс консервативного лечения сколиоза. Т.е. мануальная терапия при сколиозе может использоваться для устранения функциональных ограничений подвижности позвоночника, препятствующих формированию новой конфигурации. В комплексном лечении мануальной терапии отводится роль метода целенаправленной мобилизации позвоночных двигательных сегментов и воздействия на функциональные мышечные нарушения в области искривлений, то есть — устранения препятствий для коррекции деформации. Т.е. мануальная терапия НЕ КОРРЕКТИРУЕТ СКОЛИОЗ, а СНИМАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ В ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ с целью

Тесная функциональная взаимосвязь между всеми звеньями опорно-двигательного аппарата в процессе статической компенсации искривления позвоночника обусловливает

Положение головы вносит существенный вклад в достижение статической компенсации при искривлении позвоночника. Это обусловливает формирование С- или S-образного фронтального изгиба шейного отдела позвоночника. Латерофлексия шеи сопровождается ротацией. Стойкое напряжение мышц, обеспечивающее такое положение головы и шеи, постоянное асимметричное положение межпозвонковых суставов, закономерно обусловливают формирование характерной картины межпозвонкового блокирования и гипермобильности в шейном отделе позвоночника. Обычно атланто-окципитальное и атланто-аксиальное блокирование компенсируется развитием гипермобильности в средне-шейном отделе позвоночника. Поэтому при выполнении мобилизации на верхнешейных сегментах позвоночника требуется окклюдировать гипермобильные сегменты в средне-шейном отделе. Реберно-позвоночные сочленения

В соответствии с направлением ограничения подвижности ребер определяется направление их мобилизации. При сколиотической деформации формируются разнообразные варианты патологического положения таза и функциональных нарушений в сочленениях таза. Кроме того, часто имеется структурная деформация костей таза. Функциональные патобиомеханические изменения со стороны таза, которым в мануальной терапии традиционно уделяется значительное внимание (такие, как косое положение таза и его отклонение в сторону от срединного перпендикуляра, ротация таза вокруг сагитальной оси, тазовые дисторсии, функциональные блоки и гипермобильность крест-цово-подвздошных сочленений) следует отличать от сходных по клиническим проявлениям изменений таза при структуральных сколиозах, особенно при пояснично-крестцовых сколиозах, сопровождающихся торсией таза. Структурные и функциональные изменения таза при сколиозе переплетены и взаимообусловлены. Дифференцировать структурные и функциональные нарушения только на основе мануальной диагностики сложно, так как используемые тесты на подвижность крестцово-под-вздошных сочленений дают сходные результаты при функциональных блокадах и органически обусловленной гипомобильности. Поэтому для дифференциальной диагностики функциональных и структурных нарушений со стороны таза необходимо рентгенологаческое обследование. Дифференциальная диагностика функциональных нарушений подвижности крестцово-подвздошных сочленений и биомеханических измене-нении, связанных с торсией таза необходима, чтобы исключить попытки устранить с помощью приемов мануальной терапии нарушения подвижности в тазовых сочленениях, обусловленных их деформацией. Мануальная терапия ни в коем случае не должна рассматриваться в качестве альтернативы испытанным ортопедическим методикам. Она лишь играет роль важного дополнения к комплексу ортопедического лечения, расширяя его возможности и повышая эффективность. Мануальная терапия, используемая в отрыве от комплекса ортопедических мероприятий, не может стать достаточно эффективным методом лечения сколиоза. Лечение сколиоза складывается из трех взаимосвязанных звеньев:

Использование методик мануальной терапии весьма эффективно при выполнении мобилизации позвоночника в направлении коррекции деформации, — сохранению же достигнутой коррекции с их помощью можно способствовать лишь косвенно, за счет формирования нового статико-динамического стереотипа, адаптированного к вносимым в форму позвоночника изменениям. Изменение статико-динамического стереотипа осуществляется путем целенаправленного воздействия на выше- и нижележащие по отношению к основному искривлению звенья опорно-двигательного аппарата и регуляции соотношений тонуса сопряженных мышечных групп, принимающих участие в формировании осанки. Однако основной и наиболее трудной задачей, решение которой определяет успех лечения в целом, является не мобилизация и коррекция искривления, а стабилизация позвоночника в корригированном положении. Коррекция деформации, не подкрепленная мероприятиями, обеспечивающими стабилизацию позвоночника, неэффективна. Видимого на глаз уменьшения искривления позвоночника у детей с помощью приемов мануальной терапии часто бывает нетрудно добиться в течение нескольких минут. Но эти воодушевляющие результаты обманчивы, поскольку «выпрямление» позвоночника осуществляется только за счет устранения функционального компонента деформации, в силу чего эффект улучшения осанки сохраняется от нескольких часов до нескольких суток. Истинное излечение сколиотической болезни, то есть, уменьшение структурной деформации позвонков, может быть достигнуто только длительным настойчивым лечением на протяжении всего периода роста при обязательном использовании всех необходимых компонентов комплекса ортопедического лечения. Методики мануальной терапии тесно переплетаются с лечебной гимнастикой, особенно это касается мер, направленных на аутостабилизацию позвоночника. Благодаря совместному применению мануальной терапии, лечебной гимнастики, массажа и электроакупунктуры в ряде случаев в течение нескольких месяцев удается добиться значительной коррекции сколиотической деформации. Но при этом необходимо настойчиво объяснить больному (родителям больного), что выполнен лишь первый этап лечения. Что при сколиозе не нужно ждать от мануальной терапии «чудесного исцеления», что лечение обязательно должно продолжаться и может быть закончено не ранее окончания периода роста. |