Материальная культура и особенности быта в XIX веке (памятники, сведения о быте, основных занятиях населения). доклад_материальная культура. Материальная культура и особенности быта в xix веке (памятники, сведения о быте, основных занятиях населения)

Скачать 3.47 Mb. Скачать 3.47 Mb.

|

|

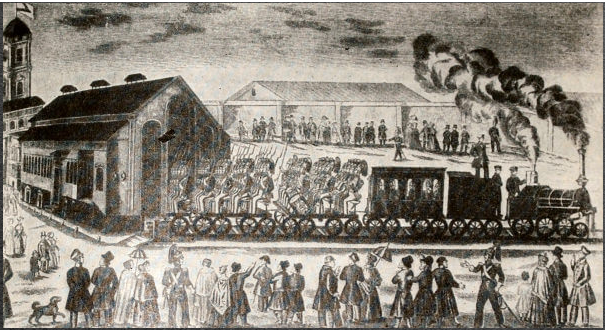

Материальная культура и особенности быта в XIX веке (памятники, сведения о быте, основных занятиях населения) СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Поскольку материальные предметы имеют свойство физически долго сохраняться, по ним учёные, особенно археологи, реконструируют прошлые культурные достижения, историю и взаимодействие народов. Не менее важно то особое значение, которое материальные объекты заключают в себе помимо их утилитарных функций. Артефакты, создаваемые обществом, могут рассматриваться так же как слова в языке народа или же составные элементы системы коммуникаций. Понятие культурыКультура – это всё, что создано человеком. Культура объединяет в себе всё искусственное: исторические памятники и современные научные достижения, народное творчество и авторские произведения, духовные ценности и материальные предметы, которые мы используем в повседневной жизни. Все существующие культурные ценности могут иметь физическое воплощение или быть чисто духовными. В связи с этим культуру принято разделять на две большие части: материальную и нематериальную. Материальная культура - окружающая человека среда. Материальная культура создана всеми видами труда человека. Она создает уровень жизни общества, характер его материальных запросов и возможности их удовлетворения. Материальная культура общества распадается на восемь категорий: 1) породы животных; 2) сорта растений; 3) культура почв; 4) здания и сооружения; 5) инструменты и оборудование; 6) пути сообщения и средства транспорта; 7) связь и средства связи; 8) технологии. Материальная культура Российской империи XIX векаБогатейшая культура России в конце XIX вобрала в себя лучшие традиции уходящего столетия и некоторые веяния нового. В эти годы мир стремительно менялся, и люди менялись вместе с ним. Возникали новые мысли насчёт старых социальных и иных вопросов, что не могло не сказаться на развитии материальной культуры. Этнический, национальный и сословный состав населенияТерритория России раскинулась на тысячи верст от Балтийского моря до Тихого океана. Если к началу XIX в. проживало около 40 млн человек, то по результатам Первой в истории России всеобщей переписи населения, проведенной 1897 г., численность россиян (без Финляндии и вассальных княжеств Средней Азии) составила уже около 126 млн человек. Россия всегда была многонациональной страной. Население России делилось на сословия, обладавшие разными правами и обязанностями и занимавшие разное место в сословной иерархии. Высшим, главенствующим сословием было дворянство. Только оно имело право владеть имениями, населенными крепостными крестьянами. Дворянство пользовалось значительными льготами в налогообложении. На долю дворянства, самого богатого сословия, приходилось всего около 10% налоговых сборов. К числу привилегированных сословий относились также духовенство и купечество. Как и дворянство, они освобождались от телесных наказаний, обязательной службы и подушной подати, имели льготы в налогообложении. Казачество не относилось к числу привилегированных сословий, но ввиду его особого значения для обороны страны имело некоторые льготы. Главное, что требовалось от казака, - в нужный момент явиться на службу со своей строевой лошадью, обмундированием и холодным оружием. Бремя налогов в основном ложилось на непривилегированные сословия - крестьянство и мещанство. Крестьянское населениеК концу XIX в. в России преобладало крестьянское население и аграрный вопрос в России приобрел особую остроту. Резко возросло крестьянское малоземелье вследствие естественного прироста населения деревни, но при сохранении в прежнем размере крестьянского надельного землепользования. К 1870-м годам капиталистическая система хозяйства начала вытеснять все другие. Крестьяне стали арендовать землю у помещиков и платили за нее деньгами или отработкой. Отработочная система хозяйства стала переходной от барщинной к капиталистической. Крестьянская реформа стимулировала развитие промышленности. Подъем сельского хозяйства способствовал созданию спроса на крестьянскую промышленность. Жизнь и быт крестьянской семьиКрестьяне, в отличие от дворян, оставались верны старым обычаям. В деревне преобладала традиционная русская культура. Быт и жилища крестьянства в первой половине XIX в. сохраняли черты прошедших времен. Основным строительным материалом оставалось дерево, из которого строились избы крестьян. В зависимости от достатка хозяев дома были украшены резьбой. Вместо стекла в избах крестьян использовали бычий пузырь. В домах состоятельных селян были слюдяные окна.  Деревня XIX в Главное место в избе находилось возле печи. В красном углу висели дорогие для хозяев иконы. Основу убранства дома составляли табуретки и стулья. Около входной двери находилось рабочее место мужчин, где они шорничали, плели лапти, чинили орудия труда. Возле окон стоял ткацкий станок. Непременными спутниками прях зимними вечерами были светец и лучина. Спали крестьяне на печи или на полатях (дощатом настиле под потолком). Главным продуктом питания был ржаной хлеб. Из проса, гороха, гречки, овса готовили каши и кисели. В рационе было много овощей: капусты, репы, свеклы, моркови, чеснока, огурцов, редьки, лука. Входил в употребление картофель. Мясо ели редко, обычно на праздники. Его недостаток восполнялся рыбой. Среди напитков популярны были свекольный квас, пиво, сбитень, наливки и настойки. В первой половине XIX в. широкое распространение получил чай.  И. А. Ерменев. Обед (Крестьяне за обедом) Важную роль в жизни крестьян играли праздники, связанные с культурной и религиозной традицией: Рождество, Крещение, Пасха, Троица. Крестьянская семья объединяла представителей двух поколений родителей и их детей. Детей, как правило, было много. После женитьбы сына родители и близкие родственники помогали ему построить собственный дом. Выдавая дочь замуж, родители передавали мужу приданое.  А. П. Рябушкин. Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии Промышленный переворотК началу 80-х годов XIX в. в России завершился промышленный переворот. В основных сферах промышленного производства машинная техника вытеснила ручной труд; водяное колесо было заменено паровым двигателем. Паровые машины и механические станки заняли господствующее положение в горнодобывающей, металлообрабатывающей и текстильной промышленности. С 80-х годов XIX в. промышленный облик страны определяла легкая промышленность, ведущую роль в которой играла текстильная, сосредоточенная главным образом в Московском, Петербургском и Прибалтийском промышленных регионах. Другой важнейшей отраслью промышленности была горнодобывающая, которая в первые пореформенные десятилетия сосредоточивалась в основном на Урале. Наряду с развитием традиционных отраслей промышленности возникали и новые: угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроение и черная металлургия - те отрасли, которые получали правительственную поддержку. Менялась промышленная география страны. Крупными центрами транспортного машиностроения (паровозов, вагонов и пароходов) стали Сормово (близ Нижнего Новгорода), Луганск и Коломна; центрами сельскохозяйственного машиностроения — Харьков, Одесса, Бердянск, центрами металлургии - Южный угольно-металлургический, Бакинский нефтедобывающий. Возникли крупные промышленные центры — Баку, Харьков, Екатеринослав, Юзовка, Горловка, Нарва, Лодзь. Пути сообщения и торговляОдна из особенностей географического положения России заключается в значительном удалении большей части ее территории от моря. Другая особенность в те времена состояла в том, что основная часть разведанных полезных ископаемых находилась на Урале, Кавказе, в Сибири, т. е. на значительном расстоянии от основных промышленных центров. Поэтому экономика России очень зависела от состояния сухопутного и речного транспорта. В 1815 г. в Петербурге на машиностроительном заводе К. Берда был построен первый отечественный пароход «Елизавета» с двигателем в 4 л.с., а уже в 1849 г. возникло пароходное общество «Меркурий». К концу 50-х гг. пароходы стали плавать по Каме и Волге. В 1834 г. на Выйском заводе (Урал) крепостные механики отец и сын Е.А. и М.Е. Черепановы построили одну из первых в мире железных дорог, а уже в 1837 г. первые составы пошли по железной дороге Петербург - Царское Село.  Отправление поезда по дороге Москва - Петербург 12 сентября 1851 г. Литография Е. Яковлева В начале 90-х гг. в Петербурге и Москве было открыто трамвайное сообщение. В середине XIX в. началось строительство шоссейных дорог. В канун Крестьянской реформы 1861 г. они были проложены почти во все губернии Европейской России.  Рыбинская пристань. Рисунок И. Белоногова 1830 год В XIX в. окончательно определилось деление Европейской России на две особые хозяйственные полосы, граница между которыми проходила примерно по течению Оки. К югу от нее производилась основная масса идущих на рынок продуктов питания и промышленного сырья. К северу наибольшее развитие получили мелкое товарное промышленное производство и крупная обрабатывающая промышленность. Рост товарооборота между сельскохозяйственными и промышленными губерниями становился необходимым условием дальнейшего экономического развития страны. Одновременно с развитием внутреннего рынка росла и внешняя торговля. Промышленные товары, преимущественно ткани и металлические изделия, вывозились за пределы России в ограниченном количестве (3-4% общей суммы экспорта), почти исключительно в Китай, Среднюю Азию, Иран и Турцию. В русском импорте до 50% составляло промышленное сырье и готовые изделия. При всем этом первостепенное значение для экономического развития имел внутренний рынок страны, он был сравнительно более устойчив и постоянен, а размеры внешней торговли резко колебались в зависимости от военно-политической обстановки, от таможенной политики государств и других факторов. Здания и сооруженияЗдания и сооружения - наиболее наглядные элементы материальной культуры. Культура зданий и сооружений представляет собой недвижимость, которая не должна быть разрушена в ее функциональных качествах. Это значит, что культура зданий и сооружений состоит в поддержании и постоянном совершенствовании их полезных функций. В XIX веке в России начали появляться первые общественные здания: воспитательные дома, институты и больницы, куда могли обращаться все - вне зависимости от сословия. Строилось много доходных домов, которые вытесняли дворянские особняки. В губернских и уездных городах наряду с казенными зданиями "присутственных мест" стали строиться и частные крупные каменные дома. Преобразовывалось городское коммунальное хозяйство. Улицы мостились булыжником и брусчаткой, появились асфальтовые тротуары. В этот период на городских улицах впервые появляется газовое освещение. В середине 60-х годов были установлены первые водопроводы в больших городах, позднее для горожан стала доступная и канализация. Архитекутура в России XIX векаАрхитектура приобретает более функционально-утилитарный характер. Создавались крупные архитектурные ансамбли с их единством и гармоничностью. Многие сооружения возводились в популярном тогда стиле классицизм. Существенную роль играл цвет, здания - в основном двуцветные: красные и белые, колонны, лепнина. Центрами классицизма в России были Москва и Петербург. Типичными классицистическими зданиями являются Таврический дворец в Петербурге, Троицкий собор, находящийся в Александро-Невской лавре, Александровский дворец, Смольный институт, Академия наук.  Троицкий собор, В.П. Стасов 1828–1835гг, Санкт-Петербург Начиная с XIX века в России наблюдалось увлечение культурой Франции.  Исаакиевский Собор, Монферран О., 1858 г. Санкт-Петербург Стиль: ЭКЛЕКТИКА (в основном- ампир) В архитектуре второй половины 19 века наблюдается интерес, к произведениям древнерусского зодчества. Основное его название «русский стиль», «псевдорусский», «неорусский», и «русско-византийский». К таким сооружениям принадлежат: храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, московская Оружейная палата, кафедральные соборы в Ельце, Томске, Красноярске, Ростове-на-Дону.  Храм Христа Спасителя, Тон К.А., Москва, 1837-1883 гг.  Богоявленский Кафедральный собор г. Томск Скульптура в России XIX векаСкульптура XIX века отражала подъём национального самосознания. Во 2 половине XIX века появляются работы в стиле реализма, усилилось внимание к исторической тематике. В конце XIX века появляются течения: символизм, стиль модерн, импрессионизм, для которых свойственно экспериментирование, которое не всегда соседствовало с художественностью произведений.  Памятник Суворову, Козловский М.И., Гордеев Ф.Г. 1801г. Санкт Петербург  Памятник Минину и Пожарскому, Мартос И.П. 180401818гг. Москва  Памятник М.Ю. Лермонтову, Опекушин А.М., 1889г, Пятигорск ИзобретенияВ конце XIX века по миру, в том числе и по России, прокатилась волна открытий, связанных с электричеством. Все открытия включали и практическое применение. В 70-х годах XIX века была изобретена лампа накаливания. Ее создателем стал российский электротехник А.Н. Лодыгин. Это было сделано за семь лет до изобретения американского инженера Эдисона А.Н. Один из первых российских электротехников академик В.В. Петров (1761-1834) раньше европейских ученых открыл явление светового и теплового действия электричества, вошедшее в науку как вольтова дуга. Этим было положено начало применению электроэнергии на практике. Из изобретений и открытий П.Н. Яблочкова (1847-1894) наиболее известна так называемая «свеча Яблочкова», практически первая пригодная дуговая электрическая лампа. Впервые электрическое освещение появилось в Санкт-Петербурге в 1879 году. В 1883 году начала работу первая электростанция у Полицейского моста. В Москве освещение впервые появилось 1881 году. К концу 1892 года, в Москве устанавливаются первые электрические фонари. Заводы по производству двигателей для электрического освещения действуют в Санкт-Петербурге, Риге, Варшаве, Москве, Одессе. Связь и средства связиЗначительную часть материальной культуры составляют инфраструктуры для почтовой, телеграфной, телефонной, радио и прочих форм связи, позволяющих людям обмениваться информацией на больших расстояниях. Самой старой формой связи являются посыльные, за ними возникла ямская гоньба, почтовые голуби. С развитием железнодорожного транспорта для перевозки почты стали использоваться специальные почтовые вагоны. Потом, где не было железных дорог, почту доставляли по воде, по воздуху В 1825 году, русский учёный П.Л. Шиллинг впервые использовал свойство электрического тока в телеграфном деле. П.Л. Шиллинг явился создателем электромагнитного телеграфа (1828-1832). Рост деловой жизни привел к бурному развитию средств связи и уже в 1879 году в нашей стране впервые состоялся разговор по телефону между Петербургом и Малой Вишерой. Развитие телефонной связи было стремительным, несмотря на дороговизну аппаратов. Летом 1882 года в Москве на Кузнецком мосту открылась первая российская телефонная станция.  Телефонная станция Для связи между городами прокладывали специальные магистральные линии. В 1898 открыли линию Петербург – Москва: по протяженности (660 километров) она превзошла все телефонные линии в Европе, а в мире заняла достойное четвертое место Несмотря на большой интерес к новому устройству, телефон считался предметом роскоши. Стоимость у него была соответствующая: 250 рублей. В 1889 году их число достигло тысячи. 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Было очень важно, чтобы передача информации осуществлялась быстро и без искажений. Городское населениеРоссия отличалась наиболее высоким уровнем концентрации рабочих на крупных предприятиях. В 1890 г. 70% фабрично-заводских и горных рабочих сосредоточивались на предприятиях, имевших 1100 и более рабочих, и почти половина рабочих — на предприятиях, имевших свыше 500 рабочих. Происходила концентрация городского населения в крупных промышленных центрах К концу XIX в. в России выросло городское население, доля городских жителей от общей численности населения страны составила 11,9%.  Город XIX в. Жизнь и быт горожанОсновная масса купечества в первой половине XIX в. придерживалась традиционного уклада жизни и методов ведения дел. В домах сохранялась строгая субординация согласно «Домострою». Купцы были наиболее религиозной частью городского населения. Добрым делом в купеческой среде считалась благотворительность. Купеческая среда стала одной из хранительниц русской кулинарной культуры. Рецепты были традиционными, блюда состояли из простых ингредиентов. Известна купеческая любовь к чаю и чаепитиям. В первой половине XIX в. старшее поколение купцов ходило в «русском платье», а младшее носило европейскую одежду. К концу XIX века купцы Петербурга уже могли себе позволить заказать проект особняка у знаменитого архитектора. По внешнему виду купцов было сложно отличить от дворян. Образ жизни также напоминал дворянский. Во время приёмов за столом часто прислуживали официанты из дорогих столичных ресторанов. К высшим слоям городского общества относилась состоятельная интеллигенция - профессора, врачи, артисты. Они жили не в собственных особняках, а в многоэтажных доходных домах, расположенных ближе к центру города. Квартиры интеллигенции состояли из множества комнат. Состоятельные люди могли позволить себе более шести комнат. Помещения в квартире делились на парадные и жилые. Особой гордостью хозяев таких квартир были рабочие кабинеты и библиотеки. Одежда городских жителей отличалась практичностью. В середине XIX века в мужском гардеробе появилась визитка – длинный приталенный сюртук. Носили его, как правило, с чёрными в серую полоску брюками. На окраинах губернских городов жили мещане, бедные чиновники и простые люди. Селились они в одноэтажных домах с садом. Извозчики и мелкие ремесленники жили в пригородах-слободах. Здесь сохранялся традиционный жизненный уклад. По праздникам жители слобод обязательно посещали церковь. Жизнь рабочего люда была тяжелой. Рабочие первых фабрик и заводов жили в многоэтажных казармах, сырых, полутемных, с дощатыми нарами, кишевшими насекомыми. Отсутствие чистой воды, недостаток света и воздуха губительно сказывались на организме. Смертность в их среде в два раза превышала среднюю по стране. Стол рабочих был беден, в основном каши и хлеб. В одежде рабочих сочетались городские и деревенские черты. Мужчины надевали пиджаки на простые рубахи. Головным убором для них служил лаковый картуз. Разнообразным был досуг горожан. Люди среднего достатка ходили в трактиры. Женщин туда не пускали, так как посещение подобных заведений считалось для них неприличным. В российских городах были такие районы, где проживали бедняки, неработающие и пьяницы. Такие места были самыми страшными и без надобности туда посторонние не заходили. Жизнь и быт дворянской семьиВо главе с дворянской семьи стоял отец, который отвечал за представительство семьи в обществе и общества в семье. Согласно этикету он держался в отдалении, имел в доме отдельные помещения. В обязанности главы семьи входили устройство браков потомства и карьеры сыновей. Отношение к детям в дворянской семье было строгим. Высокий уровень требовательности к ребенку объяснялся тем, что его воспитание строилось в рамках дворянского кодекса чести. Ведение дома считалось специфической женской обязанностью, дела вне дома - мужской. Дети могли присутствовать и принимать участие в разговорах взрослых, читать их книги. В браке задачей супруги было служение мужу. Юридически супруги были достаточно независимы. Общего имущества не существовало, супруги не наследовали друг другу. В обществе они имели разный круг знакомств, вели независимый образ жизни и воспринимались как самостоятельные личности. Самой важной ролью женщины являлось материнство. Однако после рождения ребенка забота о нем передоверялась кормилице и няне. Матери не надлежало кормить ребенка. Мальчика до 7 лет воспитывала няня, мать оставляла за собой общий надзор. По достижении 7-летнего возраста высшим авторитетом для мальчика становился отец. С этого времени ребенок реже видит мать, он переходил в руки дядьки, няня отстранялась от воспитания. В основе дворянской идеологии лежало убеждение, что высокое положение дворянина в обществе обязывает его являться образцом высоких нравственных качеств: «Кому много дано, с того много и спросится». Ребенка ориентировали не на успех, а на идеал. Как дворянин он обязан был быть храбрым, честным, образованным. Дворянство проводило дни не только на службе, но и в постоянном общении. Традиционно в начале лета помещики переезжали в загородные дворцы и дома. Проведя на лоне природы летние месяцы и даже часть осени, они возвращались в города в ноябре. Тогда и начиналась городская светская жизнь с балами, маскарадами, театральными премьерами. Усадьба отражала душу хозяина и раскрывала особенности его личности. Она занимала особое место в становлении культурных традиций помещичьей России. Как природно-культурное пространство, созданное на века, усадьба стала символом дворянской семьи. С началом XIX в. произошли изменения в одежде дворян. Костюм становится европейским и светским, он выражает психологический облик человека. Эталоном гражданской одежды стали фрак, цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки, военной мундир. В женской моде преобладали «античные» туалеты: платья, сшитые из тонких тканей, с высокой талией, короткими рукавами и прямой юбкой с отделкой, окаймляющей подол. Важным дополнением туалета были шарфы и шали. Рацион русской знати в середине XIX в. насчитывал более 300 различных блюд и напитков, в том числе блюд иностранных кухонь. Продуктами повседневного потребления стали кофе, восточные сладости, бисквиты, французские, немецкие, испанские вина. Во второй половине XIX века быстрыми темпами шёл процесс урбанизации. В быту тесно переплетались традиции и индустриальные новшества. Разительно отличалась жизнь городских «верхов» от жизни рабочих и бедной интеллигенции. Изменения практически не коснулись крестьянского быта. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Начало XIX в. жители огромной страны встречали при лучине, а провожали при электрическом освещении, с фотографией и кинематографом, железными дорогами и телефоном. В конце XIX столетия появились автомобили и радио. Именно эти открытия и достижения определили лицо наступавшего XX в Но новой материальной культуре России присущи свои, специфические особенности. Стране был отпущен минимальный исторический срок для решения двух взаимосвязанных задач: ломки отживающих феодальных отношений, опорой которых было земледелие, и формирования новых капиталистических отношений. Сложность состояла в том, что, включившись в систему капитализма, Россия решает обе эти задачи в условиях серьезного кризисного состояния. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. История России, Учебник для общеобразовательных организаций. 9 класс, ред. Торкунова А.В. 2. История России Конец XVII-XIX век. 10 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений, ред. Сахарова А.Н. 3. Обществознание. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ, ред. Баранова П.А., 2018, Ч1 — 544c., Ч2 — 544c 4. История России. Шпаргалки Иванушкина, ред В.В. Трифонова, Н.О. Бабаев Г.А 2007 -32с. 5. История: Учебник для бакалавров, ред. Кузнецов И.Н. - 2е изд. перераб. и доп. 6. https://soociety.ru/poisk 7. https://soociety.ru/poisk 8. http://www.mgl.ru/library/254/Information_transfer_history_presentation.html 9. https://histrf.ru/read/articles/telefonnaya-svyaz-v-rossiyskoy-imperii-baryshni-monopoliya-shvedov-i-upryamyy-car https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html https://dzen.ru/media/id/5e0df2af1ee34f00b180da99/tak-jili-obychnye-rossiiane-v-19-veke-5e0e6125c05c7100b09ef7a0 |