Кейсы мед. Механические колебания и волны. Акустика. Задание 1

Скачать 486.64 Kb. Скачать 486.64 Kb.

|

|

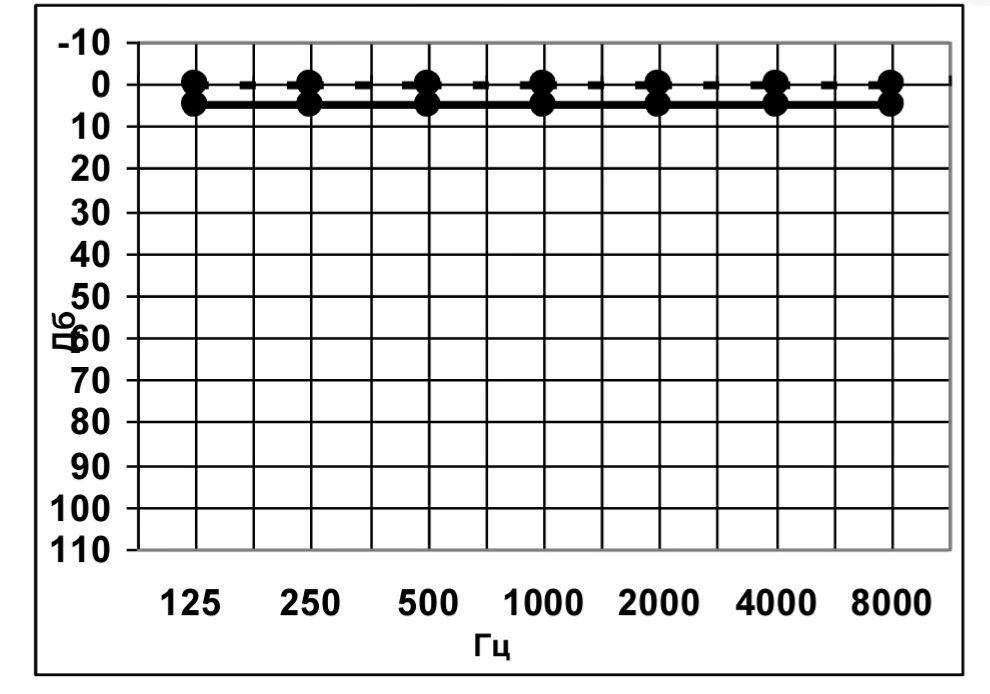

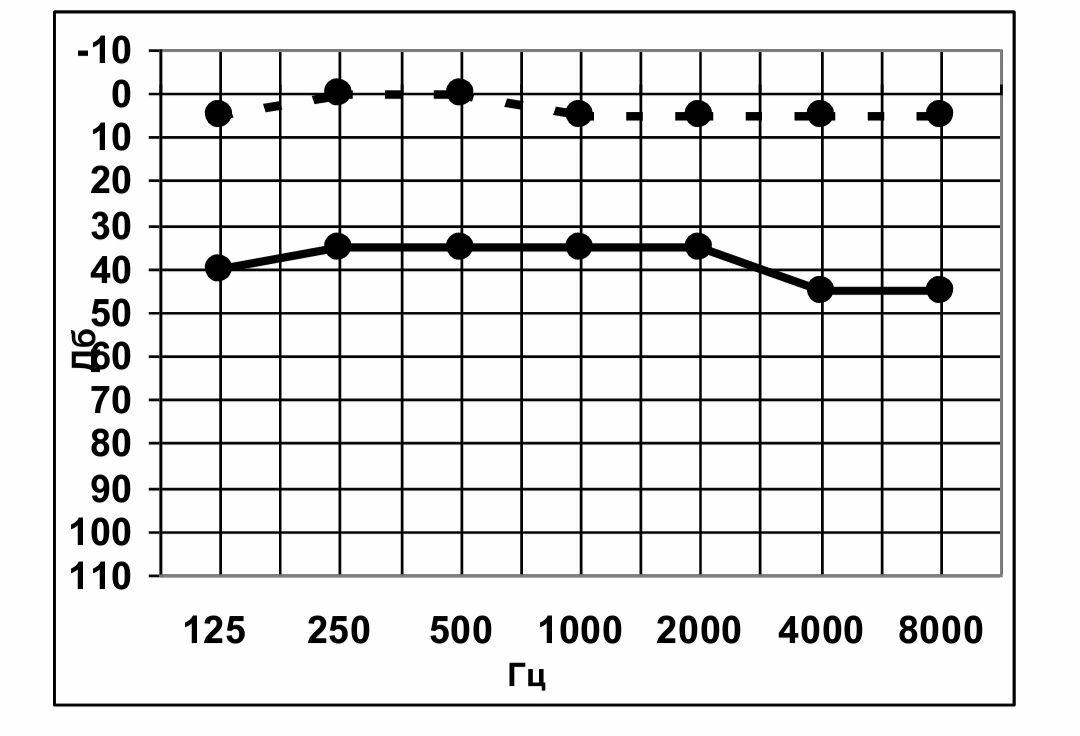

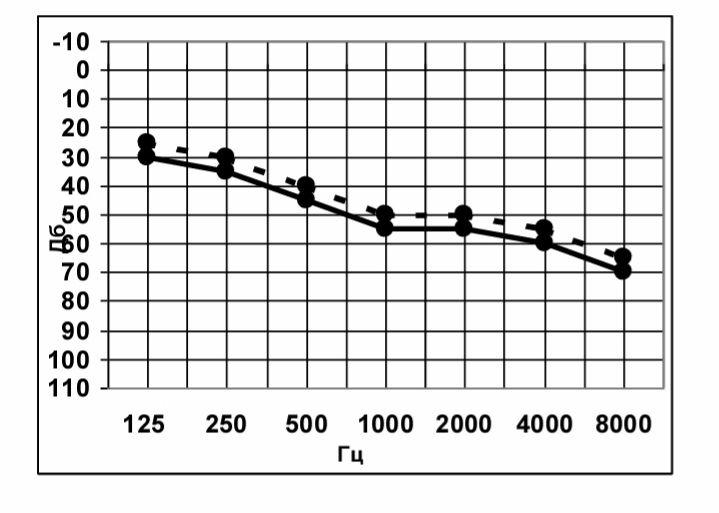

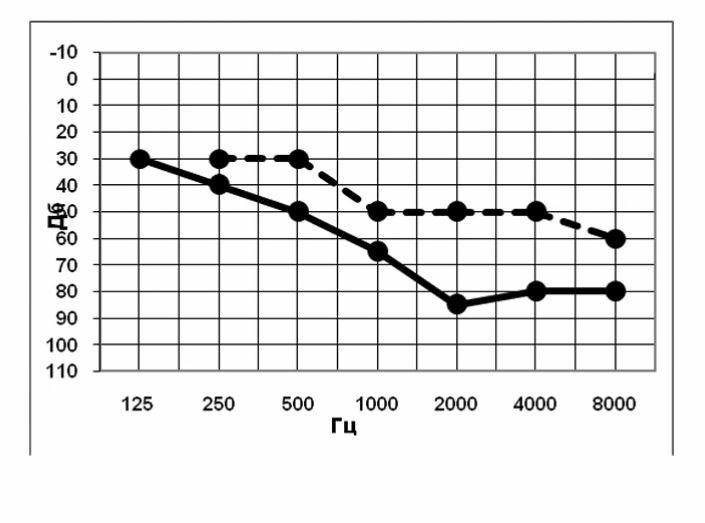

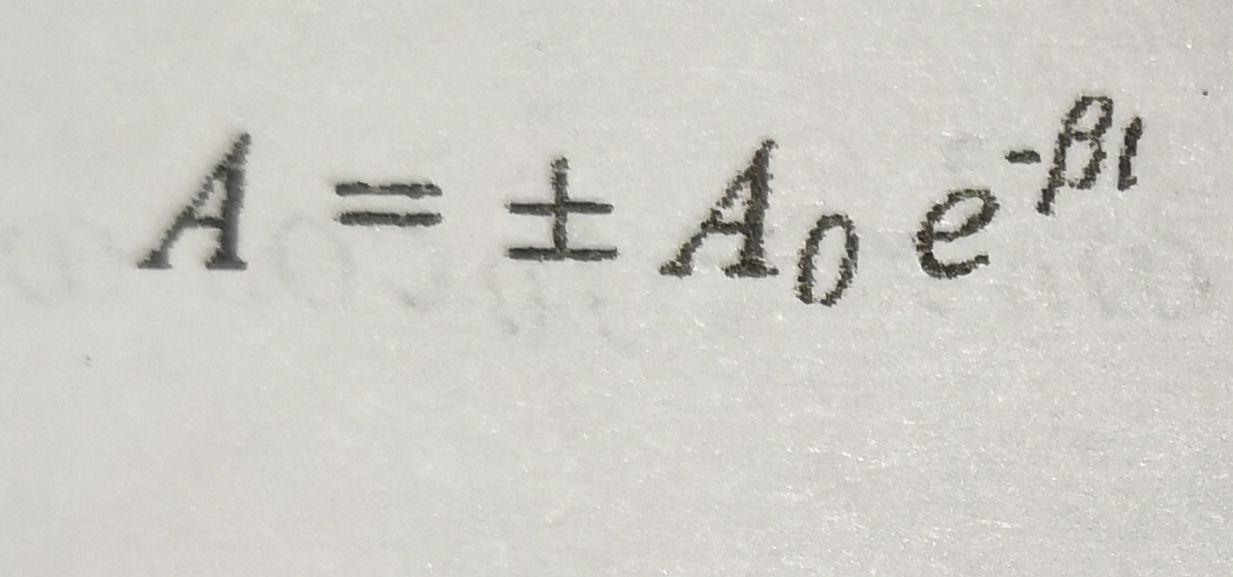

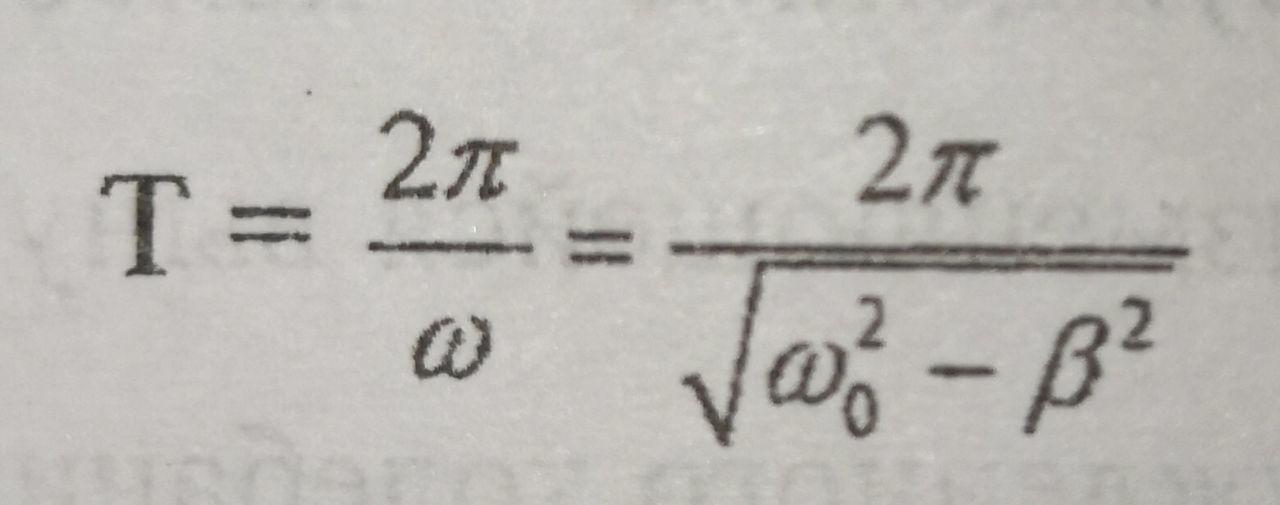

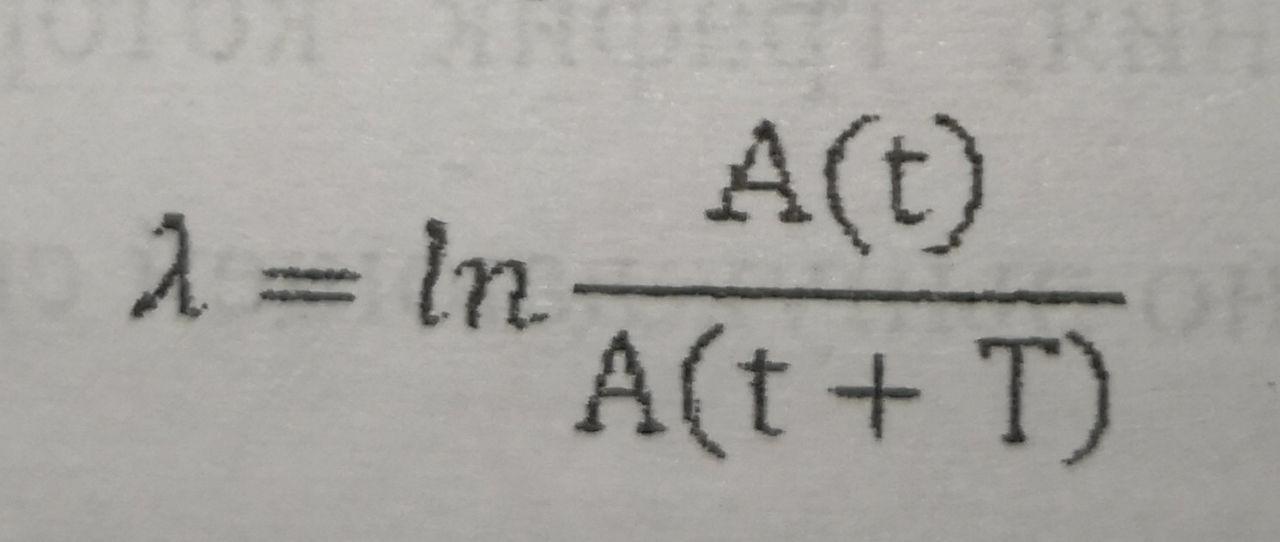

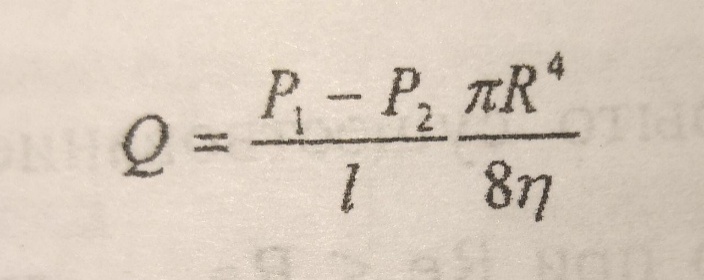

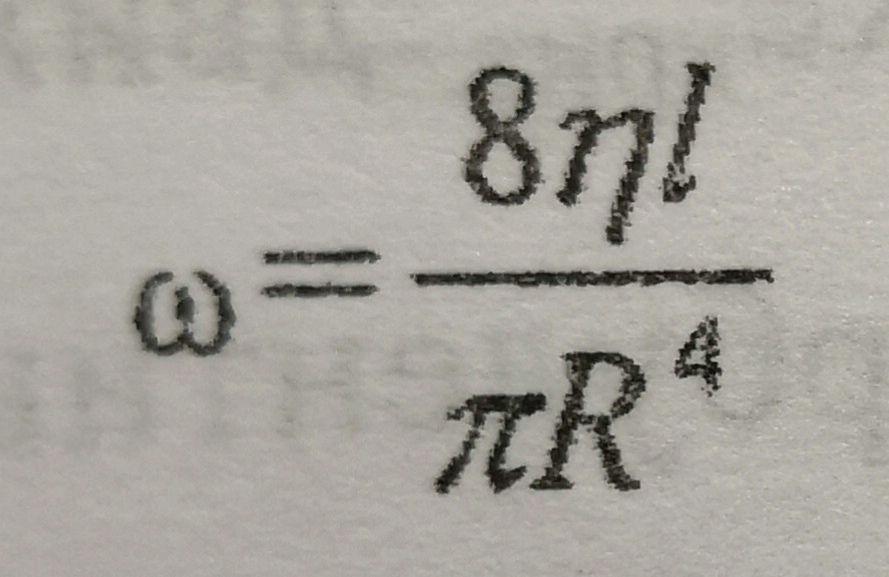

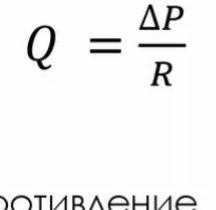

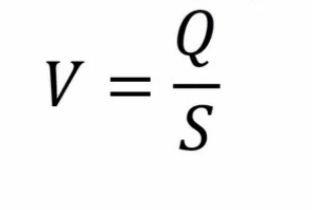

Кейсовые задания. Механические колебания и волны. Акустика. Задание 1. Механические колебания. Камертон издает звук, который называется тоном(тон- звук, являющийся периодическим процессом). Увеличивается амплитуда колебаний ножек камертон, при этом увеличивается громкость издаваемого звука. Громкость издаваемого звука. Камертон приводится в максимальное колебание, и из-за трения амплитуда всё время уменьшается Задание 2. Ультразвук- упругие колебания, частота которых превышает 20 кГц, распространяющиеся в форме продольных волн в различных средах. 800-3000кГЦ При прохождении ультразвука через ткани на границе сред с различным акустическим сопротивлением и скоростью проведения ультразвука возникают явления отражения, преломления, рассеивания и поглощения. Главная функция геля- обеспечение беспрепятственного перемещения ультразвуковой волны до обследуемого органа. Этот эффект достигается во-первых, за счет состава геля(УЗ-волна приходит через него лучше, чем через другие вещества), во-вторых, за счёт того, что гель вытесняет воздух между кожей человека и поверхностью сканера. Гель облегчает перемещение датчика УЗИ сканера по коже пациента. Поэтому можно контролировать передвижения с точностью до миллиметра. Гель имеет вязкую консистенцию, плотно обволакивая поверхность датчика, он предохраняет ее от случайных царапин. Разница в степени поглощения ультразвука различными тканями. Необходимо увеличить частоту ультразвуковой волны. Чем выше частота, тем лучше может быть разрешающая способность. Для исследования структур, располагающихся глубоко, используется низкочастотный ультразвук (2,5-3,5 МГц). Задание 3. Аудиограмма- это графическое отражение способности испытуемого слышать чистые тоны. Она помогает диагностировать нарушения слуха. Аудиметром исследуются пороги слуха. Исследование по воздуху проводится на частотах 125-20000 Гц. Костные пороги исследуются на частотах 125-до 8000 Гц. Клиническим аудиметром исследуют пороги слуха в диапазоне от 125 до 8000 Гц. Аудиограмма первокурсника- пороги воздушного и костного звукопроведения совпадают. Пороги слуха как по воздушной, так и по костной проводимости располагаются от нулевой линии до 25 дБ. Норма:  Аудиограмма человека преклонного возраста- пороги воздушного и костного звукопроведения не совпадают, или же совпадают, но находятся за пределами нормального диапазона (от нулевой линии до 25 дБ). К  ондуктивная тугоухость: Нейросенсорная тугоухость:  С  мешанная тугоухость: Задание 4. Доплерография представляет собой метод диагностики, основанный на эффекте Доплера. Доплерография эффективно используется в диагностики кровотока и сердца. При этом определяется зависимость изменения частоты пришедшего сигнала от скорости движения эритроцитов или подвижных тканей сердца. Метод доплерографии используется также для исследования магистральных сосудов головы (транскраниальная доплерография). Скорость кровотока. М/с Скорость УЗ в ткани, частота УЗ зондирующего сигнала. 2 МГц-10 МГц 2 МГц — для исследования сосудов мозга (транскраниального исследования); 3 МГц — для исследования плацентарного кровотока; 4 или 5 МГц — для исследования относительно крупных и глубоко расположенных сосудов; 8 или 10 МГц — для исследования мелких, неглубоко расположенных периферических сосудов. Задание 5. Тон-это звук, являющийся периодическим процессом. Основные физические характеристики тона: частота, акустический спектр. Субъективные характеристики тона: высота,громкость,тембр. Второй тон: v=>200 Второй тон: t=0,15 (<0,18) Второй тон: I=? Задание 6. Затухающие колебания. Амплитуда колебаний. Коэффициент затухания. Круговая частота собственных колебаний системы. Зависит от параметров колебательной системы. Характеризует свободные колебания той же системы без затухания. ? Амплитуда Задание 7. Аускультация. Резонанс- это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, происходящее на определенной (резонансной) частоте. Частота вынуждающей силы совпадает с частотой собственных колебаний. Громкость. Децибел (дБ) Задание 8. Колебание. И  зменение амплитуды:  Период затухающие колебаний:  Логарифмической декремент затухания: Период Логарифмической декремент Молярная концентрация. Задание 9. Автоколебания. Отсутствие внешнего воздействия. Канал обратной связи. Незатухающие. Амплитуда и частота автоколебаний зависят от свойств самой автоколебательной системы,в отличие от вынужденных колебаний они не определяются внешними воздействиями. Задание 10. Звуковые волны могут распространяться в телах, жидкостях и в газах. ? Механические колебания Продольные волны. Затухающие. По мере распростаранения в пространстве звуковая волна теряет часть энергии. Течение и свойства жидкостей. Физические основы гемодинамики. Задание 1. Турбулентный характер течения. Плотность жидкости,скорость течения,диаметр трубы, вязкость жидкости. Если диаметр увеличится,то число Рейнольдса увеличится. Если диаметр уменьшится,то число Рейнольдса уменьшится. Турбулентное (вихревое) течение. Критическая скорость- это скорость жидкости,при превышении которой ламинарное течение переходит в турбулентное. Задание 2. 1)-2) большое различие в скорости течения крови в аорте, капиллярах и венах обусловлено неодинаковой шириной общего сечения кровяного русла в его различных участках. Самым узким участком кровяного русла является аорта. Суммарный просвет капилляров в 600 - 800 раз превышает просвет аорты. Из физики известно, что в замкнутой системе трубок скорость течения в расширенной их части меньше, чем в узкой. Этим объясняется замедление тока крови в капиллярах. В венозной части кровеносной системы общий просвет сосудов по мере приближения к сердцу уменьшается. Поскольку каждая артерия сопровожадется двумя венами, ширина просвета вен в 2 раза больше, чем артерий. Этим объясняется тот факт, что скорость течения крови в венах в 2 раза меньше, чем в артериях. 3) Величина давления в кровеносной русле больше в аорте. 4) Давление в сосудах при продвижении крови от сердца к периферии и далее к полым венам последовательно(в полых венах практически до нуля). 5) Объёмная скорость кровотока в системе будет уменьшаться. Задание 4. Температура, давление, градиент скорости. Ньютоновская жидкость. Чем больше концентрация, тем больше вязкость. Скорость падения капель обратно пропорциональна вязкости жидкости. С повышением вязкости, скорость падения капель уменьшается. Методы измерения вязкости: капиллярный, при помощи вискозиметра Гесса, при помощи ротационного вискозиметра, метод подающего шарика (метод Стокса). Для жидкостей с невысокой вязкостью применяется капиллярный метод. Он основан на формуле Пуайзеля и заключается в измерении времени протекания через капилляр определенного объёма жидкости. Задание 8. Метод падающего шарика (метод Стокса). Метод падающего шарика используется в вискозиметрах, основанных на законе Стокса:Fтр=6πnRu Изменяя скорость движения шарика в жидкости, можно найти вязкость данной жидкости. Преимущества: доступная цена и простая конструкция. Недостатки: только, если шарик падает в безграничной среде. Сложность исследования непрозрачных сред и невозможность постоянного мониторинга. Сила тяжести, выталкивающая архимедова сила и сила сопротивления. Учитывая все силы, скорость оседания прямо пропорциональна разнице между плотностью эритроцитов и плазмы. Скорость оседания эритроцитов обратно пропорциональна вязкости плазмы. Задание 9. Вязкость жидкости. Вискозиметрия. Ньютоновские жидкости и неньютоновские жидкости. Для жидкостей с невысокой вязкостью применяется капиллярный метод. Он основан на формуле Пуайзеля и заключается в измерении времени протекания через капилляр определенного объёма жидкости. Ф  ормула Пуайзеля: Достоинства: высокая чувствительность и простота конструкции. Недостатки: только для жидкостей с невысокой вязкостью, невозможность непрерывных измерений, хрупкость прибора. Задание 10. Формула Пуайзеля. Г  идравлическое сопротивление- это то сопротивление, которое возникает при течении жидкости вследствие трения ее условных частиц между собой или стенками сосуда. Объёмный кровоток- количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени.  Линейная скорость кровотока- это скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости крови, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Л  инейная скорость зависит от суммарного просвета сосудов. |