Методы терапевтических мероприятий и их обоснование при залеживании стельных коров

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

|

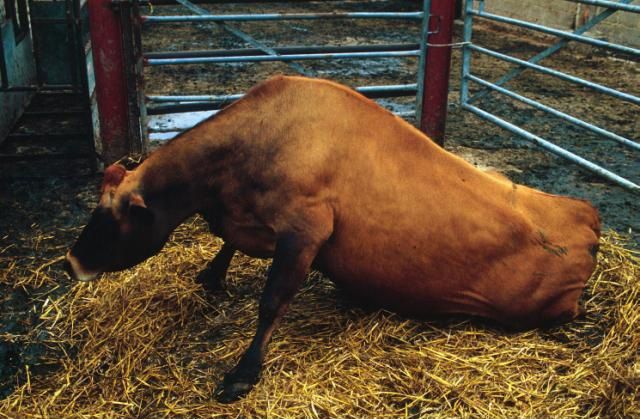

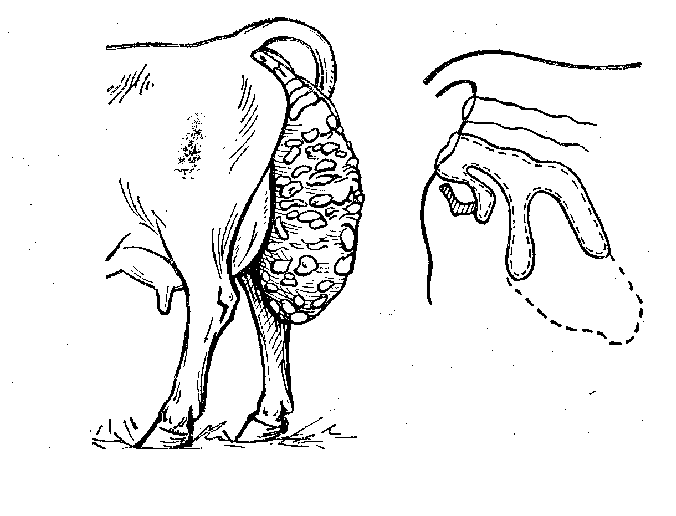

КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: «Акушерство и гинекология» Тема:« Методы терапевтических мероприятий и их обоснование при залеживании стельных коров» СОДЕРЖАНИЕ: 1.Введение. 6 2. Этиология. 7 3.Патогенез 9 4.Клинические признаки 10 5.Диагноз и прогноз 13 6.Лечение и профилактика 14 7.Отек беременных 19 8.Послеродовой парез 21 9.Выводы 23 10.Список литературы 25 ВВЕДЕНИЕ Залеживание беременных коров (Paraplegia gravidarum) - это комплекс поражений, проявляющихся расстройством функций органов движения, но не сопровождающихся ясными клиническими признаками. Вследствие этого не удается установить ни места, ни характера болезненного процесса. В конце зимы у коров обычно начинается основной отел. Есть несколько ситуаций, способных усложнить этот очень ответственный процесс. Отелу предшествует зимовка, когда из-за ограниченного моциона, недостаточного или несбалансированного кормления, содержания в узких станках с покатым полом, травм у стельных коров (реже - суягных коз) может развиться залеживание.[2,6] Животное сначала встает с трудом, затем делает это все реже и, наконец, совсем перестает подниматься на ноги. Некоторые коровы пытаются переползать с места на место, но встать не могут, несмотря на понукания. Иногда бывает, что залеживание начинается резко - после падения или обычного сна. Непосредственная причина болезни до сих пор неясна. Предполагают, что она развивается из-за нарушения кровоснабжения задней части тела и задних конечностей либо связана с нехваткой отдельных питательных веществ, чаще всего - минеральных элементов. Возникает залеживание обычно ближе к родам - за несколько дней или недель. После родов оно, как правило, проходит, поэтому, чем меньше времени остается до отела (окота), тем проще вернуть животное к здоровому состоянию. [9,20,22] ЭТИОЛОГИЯ Предродовое залеживание у животных возникает вследствие трофических расстройств, функциональной перегрузки нервно-мышечного аппарата, миопатоза, понижения нервно-мышечного тонуса организма, сильной инфильтрации связок крестцово-подвздошного сочленения и мышц крестца и таза, гиповитаминоза, остеомаляции, истощения, артритов, токсикоза беременных, мышечного и суставного ревматизма и т.д. [13] Предродовое залеживание у животных может быть вследствие травм нервных сплетений и нервных волокон, выходящих из 4 и 5-го поясничных позвонков, травм и переломов тазовых костей и повреждения связочного аппарата таза, крестца и конечностей. [1,3,17] К предродовому залеживанию предрасполагает: недостаточное или одностороннее кормление; отсутствие у животных моциона; содержание животных в узких станках с гладким и наклонным кзади полом; скученное содержание; охлаждение организма.  ПАТОГЕНЕЗ Поражаются нервно-мышечный и связочный аппарат крупа и тазовых конечностей, что обусловливает нарушение двигательной функции. [12]   КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ Предродовое залеживание у беременных животных обычно развивается постепенно, но в отдельных случаях клиника может проявиться сразу. При постепенном развитие болезни вначале у животного наблюдаем осторожную неверную походку, пошатывание задней части туловища, затруднение при его вставании; такое животное подолгу лежит, а потом перестает подниматься на ноги, не смотря на понуждении его. [15,19] У отдельных животных симптомы залеживания владелец животного отмечает после того как животное поскользнулось на скользком полу. Часто животное переползает в хлеву или на привязи с одного места на другое и на все попытки (удары, окрики и т.д.) со стороны обслуживающего персонала поднять животное не удается, оно не реагирует, или делает слабые попытки встать. Температура, пульс, дыхание и работа пищеварительных органов и мочеполовой системы у животного в норме. [21] В начале заболевания животные подолгу лежат и с большим трудом встают. Во время стояния можно наблюдать слабость зада, выражающееся в шаткости его и в переступании с конечности на конечность. Затем перестают вставать даже для еды. При этом у животного сохраняется нормальный аппетит, дыхание, температура. Кожная чувствительность сохранена. Если это заболевание возникло на почве остеомаляции, то животное при лежании держит конечности согнутыми в суставах. Если корову поставить и поддерживать, конечности ее остаются согнутыми в карпальных суставах, выпрямить их животное не может. При попытках осторожного выпрямления конечностей или легком надавливании пальцем на область карпальных суставов животное испытывает сильную болезненность, выражая ее блеяньем. При затяжном течении болезни животное все более худеет, мышцы постепенно атрофируются. [30] Нередко залеживание перед родами осложняется выпадением влагалища. При появлении болезни за несколько недель или месяцев до родов животные часто погибают по причине различных осложнений (пролежни, сердечная недостаточность, атония преджелудков, септицемия). При залеживании в конце беременности животные после родов обычно быстро выздоравливают. Если залеживание у животного началось задолго до родов, то оно сопровождается нарушениями в деятельности со стороны органов пищеварения, пролежнями, которые могут осложниться септикопиемией. [14,28]   ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ Диагноз. Постановка диагноза у ветеринарного специалиста не вызывает затруднений, ввиду характерных клинических признаков болезни. [24] Прогноз. Зависит от причины вызвавшей залеживание и возможных осложнений. При залеживании, не сопровождающемся органическими изменениями, которые возникают у животного не более, чем за 14дней до родов, исход залеживания обычно благоприятный; при более продолжительном — сомнительный. [23,29,32]  ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА Первая помощь при залеживании - это массаж задних конечностей и крестца. Попробуйте поднять животное на ноги. Не забывайте, что корова поднимает сначала таз, а потом уже выпрямляет передние ноги. Поэтому постарайтесь поднять заднюю часть ее тела. Часто этого оказывается достаточно, чтобы животное начало вставать само. [5] Массаж — это лечебный метод, заключающийся в нанесении механических раздражений на поверхность тела, а иногда и внутренних органов. В ветеринарной практике он применяется очень часто и притом с различными целями. Массаж улучшает кровообращение, лимфообращение и обмен веществ в тканях, особенно при застойных отеках, а также питание и жизнедеятельность тканей. При функциональных нарушениях нервной системы массаж в виде поглаживания успокаивает и укрепляет ее, повышает деятельность желез и гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, в частности при спазмах и атонии кишечника. Различают два вида массажа: активный (проводка животного, легкая работа и т. д.) и пассивный — в форме механических процедур. Массаж слагается из отдельных приемов, главным же образом из поглаживания, растирания, разминания, вибрации и поколачивания. Поглаживание — наиболее часто применяемый прием, которым обычно начинается и заканчивается эта процедура. Оно выполняется всей поверхностью ладони или нескольких пальцев скользящими движениями по массируемой поверхности по направлению к ближайшему лимфатическому узлу, а при глубоком поглаживании — ладонями оказывают, кроме того, давление на ткани. [13] Растирание в отличие от поглаживания может производиться ладонью и пальцами, краем кисти и кулаком, притом не только по току лимфы и венозной крови, но и в обратном направлении. Направление движений при растирании может быть продольным, поперечным, кругообразным и т. д. При этом массирующая рука не скользит по коже, как при поглаживании, а кожа сдвигается вместе с ней и собирается в небольшую складку. Разминание осуществляется путем захватывания, попеременного сдавливания и разминания массируемых тканей между пальцами рук в продольном, поперечном и других направлениях. Этот прием должен проводиться медленно и ритмично, без рывков и ущемления тканей. [12] Вибрация (сотрясение) и поколачивание выполняются концами одного или нескольких пальцев либо ладонью или кулаком. Процедура эта производится в форме похлопывания ладонями и рубления массируемых тканей ребром кисти рук, сотрясения и поколачивания их. Под влиянием вибрации понижаются возбудимость нервно-мышечного аппарата сердца и тонус кровеносных сосудов, усиливается двигательная функция желудка и кишечника. Ручной вибрационный массаж в настоящее время очень часто заменяют механическим с применением специальных аппаратов, позволяющих точно дозировать скорость, силу и продолжительность вибраций. Для этих целей используются ручные и электрические вибраторы, снабженные набором наконечников разной формы и назначения. [28] Массаж кожи, предварительно увлажненной водой со скипидаром, и находящихся под ней тканей способствует образованию стимулирующих веществ характера гистаминов и улучшению деятельности тканей. При массаже брюшных стенок и рубца, который чаще всего производится при коликах у лошадей, а также при атонии и тимпании рубца у жвачных, успокаиваются боли, усиливается кровообращение и тонус брюшных мышц, оживляется перистальтика. Массаж матки, яичников, мочевого пузыря и доступных исследованию отделов кишечника через прямую кишку путем поглаживания, растирания, разминания и надавливания более эффективен, чем массаж через брюшную стенку. Он благоприятно действует при целом ряде внутренних заболеваний, например при энтералгии, тимпании и копростазах кишечника, полупараличе мочевого пузыря, атонии матки, кистах яичников и др. Если до родов остается много времени, главная ваша задача - не допустить образования пролежней и остановки работы кишечника. Поэтому животному дают препараты, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта, массируют мышцы таза и задних конечностей, ежедневно один-два раза медленно и аккуратно (!) переворачивают с бока на бок (при быстром переворачивании очень вероятно перекручивание матки); подстилку насыпают толстым слоем и меняют по мере загрязнения. [30] Рацион залежавшейся стельной коровы должен состоять из качественных питательных кормов. Полезны инъекции витаминов (особенно жирорастворимых - А, Е, D) и глюкозы, скармливание пророщенного зерна, источников кальция и фосфора, рыбьего жира. Лечение залеживания – симптоматическое. Животному стелется обильная подстилка, его как можно чаще осторожно переворачивают 2-3 раза в день (во избежание перекручивания матки) с одного бока на другой на мягкой подстилке, проводим массаж крупа и задних конечностей соломенным жгутом. Растирание тех же частей тела камфорным или горчичным спиртом и смесью скипидара и растительного масла, проводим теплое укутывание области крестца и поясницы.[8,10] Поднимаем животное при помощи веревок или подвешивающего аппарата. В начале болезни ветспециалисты получают хороший лечебный эффект от внутримышечного введения в области крупа корове 0,5-1мл 0,5%-ного спиртового раствора вератрина, в 2-3точках с каждой стороны (всего 4-6 мл.). Инъекцию вератрина при необходимости можно повторить через 1-2 дня. Внутривенно вводим 40% раствор глюкозы -200мл с 100мл 10%- ного раствора хлористого кальция, подкожно 20%-ный раствор кофеина 10мл, внутримышечно вводим 10мл. тривитамина или тетравита. Подобное лечение в случае необходимости повторяем несколько раз. При наличие пролежней проводим вокруг них массаж и лечение антисептическими мазями. Неплохой результат у животных получаем от дачи им пророщенного зерна. [2] Профилактика залеживания, как следует из описания причин возникновения болезни, сводится к правильному кормлению животных, содержанию их на горизонтальном полу, регулярным прогулкам на воздухе (в идеале - активному моциону) при нормальных погодных условиях. [26]   ОТЕК БЕРЕМЕННЫХ Отек беременных (Hydrops gravidarum). У беременных (преимущественно у коров и кобыл) в подкожной клетчатке скапливается транссудат и имеются общие или местные застои венозной крови. Патологический процесс обусловливается погрешностями в уходе за животными, кормлением малопитательными кормами, отсутствием моциона. Так же может возникать при залеживании стельнвх коров. [14] Клинические признаки. Появляются болезненные разлитые припухания на задних конечностях, молочной железе, вентральной брюшной стенке; на последней отечные участки располагаются параллельно белой линии в виде значительных брусков, нередко сливающихся в один общий широкий вал, достигающий подгрудка. Поверхность отечных тканей холоднее соседних участков; при надавливании пальцем на ней образуется медленно выравнивающееся углубление. Незначительные отеки не расстраивают функций тканей; они расцениваются как физиологическое явление, свойственное беременному организму. При травматическом повреждении застойный отек переходит в гнойное воспаление и некроз, усугубляющие основной процесс. [21] Прогноз благоприятный. Обычно одно лишь улучшение содержания животного если и не ликвидирует отека, то приостанавливает его дальнейшее развитие. После родов отек исчезает без внешнего воздействия. Отек, появляющийся в первой половине беременности, требует особого внимания, так как с течением времени он прогрессирует и обычно сигнализирует об органическом пороке сердца, заболевании почек и других органов. В этих случаях прогноз неблагоприятный. Лечение. Назначают симптоматическое лечение. Применение сильнодействующих мочегонных и слабительных средств противопоказано. Не следует прибегать к насечкам и разрезам кожи для ослабления внутритканевого давления: они не улучшают состояние здоровья, а, наоборот, часто осложняются воспалительным отеком и флегмоной. Обычно регулярный моцион, ограниченный водопой, умеренное кормление высококачественными кормами и массаж отечных тканей (без раздражающих мазей) способствуют быстрому восстановлению кровообращения и рассасыванию транссудата. [25,29,31]  ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАРЕЗ Послеродовый парез (родильный парез, кома молочных коров) – острое, тяжелое нервное заболевание животных, сопровождающееся параличеобразным состоянием глотки, языка, кишечника и конечностей с потерей сознания. Болезнь эту вызывают те же причины, что и залеживание, - неправильное кормление и содержание. [1,7,32] Парез бывает, как правило, у высокопродуктивных животных(причем не только после отела или окота), а также в результате легких и быстрых родов. Иногда парез развивается уже во время беременности или отела. Предвестниками болезни могут быть различные нервные явления: дрожь, шаткость походки, угнетение или, наоборот, повышенная возбудимость животных. Снижается аппетит, понижается температура тела. Парез имеет две формы. При тяжелой у животных расширены зрачки, взгляд бессмысленный, голова запрокинута на сторону. Из-за паралича мускулатуры рот приоткрыт, язык вываливается, животные не моргают, в результате чего роговица со временем подсыхает и мутнеет. Перистальтика отсутствует, мочевой пузырь не освобождается. При легком течении болезни животные иногда сохраняют способность вставать. Шея напряжена и изогнута в виде буквы S. [6,18] Непосредственная причина пареза, так же как и залеживания, точно не установлена. Скорее всего, дело в резком изменении состава крови, которое происходит во время и после родов. Роды - сильнейший стресс для организма матери, и они не могут не повлиять на его состояние. Считается, что кроме прямого расхода веществ (особенно сахара) при отеле или окоте возможно угнетение органов, отвечающих за поддержание нормального состава крови (селезенка, железы внутренней секреции, особенно щитовидная железа). Именно поэтому часто выручает такой простой прием, как накачивание вымени воздухом - просто возникает раздражение, которое отвлекает на себя «внимание» систем, ответственных за состояние организма. В результате все процессы в организме нормализуются. Несмотря на простоту этого приема, он самый результативный. Главное - все сделать правильно. [11,17,23] Перед накачиванием воздуха выдаивают молоко, соски дезинфицируют йодом, затем вводят в молочный канал катетер и медленно накачивают воздух (можно обычным велосипедным насосом). После накачивания всех долей вымени подкачивают те, с которых начинали. Важно, чтобы воздуха было столько, сколько нужно, - не меньше и не больше. Если его мало, толку от процедуры не будет, а при излишке воздуха возможны травмы вымени, что неизбежно скажется на молочной продуктивности. Критерий простой: при пощелкивании пальцем по вымени звук должен быть примерно такой же, какой получается при пощелкивании по надутой щеке. Если сфинктеры у сосков слабые, то придется соски перетянуть ленточкой или бинтом. Ниткой перевязывать нельзя - она слишком тонкая и может повредить сосок. [7,19,26]  ВЫВОДЫ Анализ статистических и литературных начале данных после отечественных авторов особенности свидетельствует о росте патологий среди стельного крупногорогатого скота. Отмечено также, что огромное влияние на продуктивность и заболеваемость крупного рогатого скота болезнями в период стельности оказывают нарушения в кормлении и содержании. [4] Залеживание коров перед родами и после родов чаще всего наблюдается при плохом уходе, недостаточном и однообразном кормлении, при отсутствии прогулок у коров. В результате этих причин происходит повышенное пропитывание жидкостями мышц и связок крестца и таза. Такие же явления наблюдаются после травм в связи с тем, что происходит парез нервных волокон и нервных сплетений. Последнее может происходить и в результате давления беременной матки на эти образования. Предродовое залеживание развивается у коров за несколько дней или недель до родов. Послеродовое залеживание возникает как продолжение предродового или развивается самостоятельно после родов. [30] За несколько дней или недель до родов корова передвигается очень внимательно и осторожно, оно больше лежит и неохотно встает, ходит, пошатывая задом. Через несколько дней корова ложится и не встает, не имея для этого сил. Корова лежит несколько дней, хотя по внешнему виду кажется совершенно здоровой. На выступающих участках тела (моклоки, коленные, плечевые и запястные суставы) появляются ссадины, а позднее и пролежни. Чтобы оказать помощь корове, нужно прежде всего улучшить кормление за счет введения в рацион минеральных веществ и витаминов. При залеживаниях необходимо выровнять рационы по перевариваемому протеину и довести этот показатель до нормы. [19] А так же один раз в день переворачивают корову с одного бока на другой, а под ним устраивают мягкое и обильное ложе. Конечности два раза в сутки растирают соломенным жгутом, смоченным скипидаром, смешанным с растительным маслом в соотношении 1:1 или 1:2. Для предохранения коровы от пролежней ее стараются поднять на ноги, для чего обвязывают веревкой, и несколько человек, подняв больное животное, растирают ему конечности. Залеживание после родов чаще развивается у коров внезапно, если оно возникает как самостоятельное заболевание, поэтому его следует отличать от переломов тазовых костей, вывихов и смещений. [29]  СПИСОК 1. А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. , М. Г. Миролюбов, Л. Г. , О. Н. Преображенский, В. В. Хромцов. акушерство, гинекология и размножения. 7-е издание, и дополненное «КОЛОС»1999. 1999 2. ,гинекология и биотехника животных / А. П. Студенцов, В. С. , В. Я. Никитин и др.; Под ред. В. Я. . — М.: КолосС, 2011. — с.; л. —( и учеб. пособия для высш. учеб. ). 3. Акушерская помощь животным. Михайлов Н.Н., Чистяков И.Я., 2008 4.Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Михайлов Н.Н., Паршутин Г.В., Козло Н.Е.,1990 5. Некрасов Г.Д. Акушерство, гинекология и биотехника воспро изводства животных: учебное пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. 204 с. 6.Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Бочаров И.А., Бесхлебнов А.В. и др., 1967 7. Ветеринарное акушерство и гинекология. Кононов Г.А., 1977 8. Фармакология / В.Д. Соколов, М.И. Рабинович, Г.И. Горшков и др.; Под ред. В.Д. Соколова. -М.: Колос, 1997. -543 с. 9. Карпов В.А. Акушерство мелких животных. - М.: Россельхозиздат, 1984. 10.Лекарственные препараты, применяемые в акушерстве и гинекологии.Кузьмич Р.Г. и др., 2017.-112 с. 11. Андрология и гинекология животных и птиц. Федотов С.В., 2009.-219 с. 12. Акушерство, гинекология и биотехнология размножения животных (лабораторный практикум), С.С. Майнагашева, В. М. Романов, Ю.Я. Кавардаков, 2012 13. Акушерство, гинекология и биотехника воспроизводства животных. Некрасов Г.Д., Суманова И.А., 2008 14.Акушерство, гинекология и искусственное осеменение сельскохозяйственных животных. Бочаров И.А., Бесхлебнов А.В. и др., 1967 15. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных . В. В. Храмцов, Т. Е. Григорьева, В. Я. Никитин, М. Г. Миролюбов; под ред. В. Я. Никитина. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) 16. Изменение показателей крови у коров при послеродовых патологиях / М.А.Багманов, Н.Ю.Терентьева // Вестник РАСХН, 2003, №1 17. Данилевский В.М. Справочник по ветеринарной терапии. - М.: Колос, 1983. -192 с. 18. Уразаев H.A. Биогеоценоз и болезни животных. -М.: Колос, 1978. -208 с. 19. Томме М.Ф. Итоги и задачи исследований по витаминному питанию с.-х. животных // Витаминное питание с.-х. животных. -М., 1973. -С. 5-11. 20. Шарабрин И. Г. Профилактика нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота - М.: Колос, 1975. - С. 244 – 24 21. Данилевский В.М. Профилактика незаразных болезней в промышленном животноводстве //Сб. науч. тр. Москов. вет. акад. - 1980 (1981).-т. 117.-С. 3-7 22. Дульнев В.И., Архипов А. Профилактика нарушений обмена веществ // Ветеринарная газета. - 1998. -№12. июль. -С.З. 23. Смирнов А.М., Беляков И.М., Дугин Г.Л., Кондратьев В.С., Ленец И.А. Практикум по диагностике внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. Москва «Агропромиздат», 1985 год. 24. Смирнов А.М., Конопелько П.Я., Пушкарёв Р.П., Постников В.С., Уразаев Н.А., Беляков И.М., Дугин Г.Л., Кондратьев В.С. Учебник: Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней, Москва «Агропромиздат». 1988 год. 25.. Бегучев А.П. Формирование молочной продуктивности КРС. Москва. Колос 1969. 26. Гончаров В.П., Карпов В.А., Профилактика и лечение гинекологических заболеваний коров, М., “Россельхозиздат” 1981 27.Ермаченков Н.Н. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных Москва Колос1983. 28.Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных. Москва. Колос 1973. 29. Красота В.Ф., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных. Мос ква. ВНИИплем, 1999. 30. Милованов В.К.,Соколовская И.И., Бронская А.В., Абилов А.И., Субботин А.Д. Повышение эффективности воспроизводства крупного рогатого скота // Зоотехния – 1989. - N 1. – с.59 –63 31.. Петухова Е.А., Емелина Н.Т. Основы высокой продуктивности молочного стада. Москва. Россельхозиздат 1983. 32. Эльдиев М.Д. Биологические особенности размножения КРС // Справочное пособие для с/ х товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств по КРС, свиноводству и козоводству, с/х-ой птице, пчеловодству, кролиководству и нутриеводству. – В.Новгород – 1996 |