Методические подходы к гигиеническому регламентированию химических факторов окружающей среды. Оценка токсичности промышленных я. 30 тема. Методические подходы к гигиеническому регламентированию химических факторов окружающей среды

Скачать 1.39 Mb. Скачать 1.39 Mb.

|

|

Тема занятия: Методические подходы к гигиеническому регламентированию химических факторов окружающей среды. Оценка токсичности промышленных ядов в условиях острого и хронического экспериментов. Вопросы для повторения и изучения при подготовке к занятию: 1. Понятие "промышленные яды", их классификация. 2. Виды действия промышленных ядов на организм человека. 3. Закономерности действия промышленных ядов. Пути поступления ядов в организм человека, пути метаболизма и выведения. 4. Зависимость токсичности веществ от физико-химических свойств и химической структуры. 5. Этапы изучения токсичности вновь синтезируемых химических соединений с целью разработки ПДК (Предельно допустимой концентрации) химического загрязнителя. 6. Цели, задачи, методика проведения острого токсикологического эксперимента. 7. Цели, задачи, методика проведения хронического токсикологического эксперимента. 8. Критерии опасности химических веществ, классы опасности. 9. Принципы установления величины ПДК, понятия ПДК рабочей зоны (ПДКрз), ОБУВрз, ПДКмр и ПДКсс , ОБУВмр для атмосферного воздуха. Студент должен решить ситуационные задачи, в которых на основе данных о физико-химических свойствах и токсикометрических показателях острой токсичности определить класс опасности вновь синтезируемого химического соединения, меры защиты при работе с ядом и рассчитать ОБУВр.з.. Обучающая ситуационная задача Задача 1. Фуран. Бесцветная жидкость с запахом хлороформа. Т кип. +34 Сº. Насыщающая концентрация при 20ºС – 1563 мг/л (С20◦ нас.). Средне смертельная концентрация для белых мышей (Cl 50) 2,8 мг/л, порог острого действия по изменению нервно-мышечной возбудимости (Lim ac ) – 100 мг/м³. Обладает выраженным раздражающим действием. Проникает через неповрежденную кожу. Определите класс опасности соединения. Возможно ли острое отравление веществом в условиях производства? Какие меры защиты следует использовать при работе с ядом? Решение задачи. При решении задачи следует воспользоваться материалом Руководства [3] и кафедральной методической разработкой по теме занятия. Фуран относится к пятичленным гетероциклическим соединениям с одним атомом кислорода в кольце. Способность проникать через неповрежденную кожу делает его опасным при попадании на кожные покровы. Cl 50 фурана (2,8 мг/л =2800 мг/м³) соответствует 2 классу опасности по табл.1 . Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) рассчитывается по формуле: КВИО= С20◦ нас. /Cl 50, то есть КВИО = 1563мг/л / 2,8 мг/л = 558,2. Данная величина соответствует 1 классу опасности по табл.1 Зона острого действия (Zac) = Cl 50/Lim ac, то есть Zac= 2800/ 100=28, то есть позволяет отнести фуран к 3 классу опасности. Таким образом, класс опасности для фурана на основе этих данных в итоге можно расценить как 2-й. Для более точного установления класса необходимо использовать дополнительные критерии, указанные в классификации. Фуран характеризуется чрезвычайно высоким риском вероятности острого ингаляционного отравления. При работе с ним следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, кожных покровов и слизистых оболочек глаз, обеспечить в рабочем помещении достаточный воздухообмен, герметизацию оборудования. Для самостоятельной работы предлагаются ситуационные задачи и справочный материал для их решения. Форма отчетности: Решение задач студенты вносят в рабочую тетрадь. Информационно-справочный материал Производственная деятельность человека ведет к увеличению числа и объема продукции ксенобиотиков – синтетических веществ, чуждых естественному окружению или метаболизму человека и животных. В настоящее время насчитывается более 20 миллионов химических соединений. В наибольшей степени подвергаются их воздействию работники промышленных предприятий, занятые на производстве или применении вновь синтезированных веществ, что связано с риском развития у них профессиональных интоксикаций. Изучением влияния производственных ядов на организм с целью их гигиенического нормирования занимается раздел профилактической токсикологии – промышленная токсикология. Порядок и принципы гигиенического нормирования. В Российской Федерации выбор стратегии профилактики заболеваний определяется комплексом критериев, среди которых определяющим является критерий предупреждения (недопущения) вредного действия. Данный критерий (норматив) должен отвечать нескольким основным требованиям: быть обязательным для соблюдения; иметь комплексное внедрение; быть доступным для контроля; гарантировать на уровне современных научных знаний отсутствие прямого, косвенного или опосредованного вредного действия в ближайшие и отдаленные периоды. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организует деятельность системы государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Органы и учреждения службы в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование. Основной задачей государственного санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих безопасность для здоровья человека среды его обитания. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование включает в себя: разработку единых требований к проведению научно-исследовательских работ по обоснованию санитарных правил; контроль за проведением научно-исследовательских работ по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию; разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение и опубликование санитарных правил; контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение практики их применения: регистрацию и систематизацию санитарных правил, сформирование и ведение единой федеральной базы данных в области государственного санитарно-эпидемиологического нормирования Гигиенический норматив - это устанавливаемое в законодательном порядке, обязательное для исполнения всеми ведомствами, органами и организациями допустимое максимальное или минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и/или безвредности для человека. В основе методологии гигиенического нормирования вредного фактора лежат следующие принципы: Принцип безвредности гигиенического норматива (примат медицинских показаний) основан на том, что при обосновании норматива вредного фактора в окружающей среде принимаются во внимание, в первую очередь, особенности его действия на организм человека и на санитарные условия жизни. Принцип опережения обоснования и осуществления профилактических мероприятии до момента образования и/или воздействия тех или иных вредных факторов. Принцип единства молекулярных, структурных н функциональных изменении как основа для дифференциации вредных и безвредных воздействии. Суть это принципа заключается в том, что один какой-либо показатель состояния организма, изменения которого хотя и не достигли области патологии, но вышли за пределы физиологических колебаний, не может служить основой для суждения о вредности или безвредности исследуемой дозы или концентрации вещества. Более весомым, с позиции критерия вредности является наличие интегральных сдвигов, оцениваемых на организменном уровне. Изменения со стороны отдельных органов и систем, нарушения на клеточном и молекулярном уровнях принимаются во внимание с учетом их характера и выраженности. Общебиологические критерии вредности: сокращение средней продолжительности жизни, нарушение физического развития, изменение деятельности центральной нервной системы (ЦНС). нарушение способности к адаптации в среде обитания. Критерии, характеризующие психо-социальные нарушения: нарушение психических функции, угнетение эмоциональной сферы, нарушение межличностных отношений, снижение способности к творческой производственной деятельности, нарушение динамического стереотипа поведения. Нарушения репродуктивной функции: изменение генетического материала, влияние на сперму, плодовитость и бесплодие, пред- и постимплантационная гибель или задержка развития, биохимические, физиологические и поведенческие изменения у потомства, уродства и другие пороки развития. Канцерогенное действие: возникновение опухолей, учащение случаев спонтанных опухолей и сокращение латентного периода их развития, возникновение опухолей в иной, чем в контроле, локализации. Физиологические критерии: функциональная деятельность физиологических систем (ЦНС, сердечнососудистой. дыхательной, пищеварительной, эндокринной и т.д.), функции приспособительных (регуляторных) механизмов. преждевременное старение. биологические ритмы, поведенческие реакции. Биохимические критерии: биохимические константы тканей, нарушение структуры и пространственной организации нуклеиновых кислот и их химическая модификация. Иммунологические критерии: неспецифические показатели иммунологической реактивности, антитела как специфический фактор иммунитета, гиперчувствительность немедленного и/или замедленного типов. Метаболические критерии: скорость метаболизма и выведения вещества из организма в зависимости от его дозы, накопление вещества в критических органах в зависимости от дозы, появление в крови органотропных ферментов, угнетение активности и поражение ключевых ферментов метаболических систем, активность микросомальных ферментов печени, компенсаторное увеличение активности ферментной системы, для которой яд является субстратом и др. Морфологические критерии: деструктивные и дистрофические изменения клеточных структур, содержание биополимеров в клетках, сдвиги в ферментных системах клеток при гистоэнзимологическом анализе, функциональная активность внутриклеточных органелл при электронно-микроскопическом анализе, активация ДНК- синтезирующей функции клетки, процессы микроциркуляции в органах, повышение индекса дегрануляции системы тучных клеток. Статистические критерии для жестких биологических показателей (коэффициент вариации менее или равен 10%) критический уровень значимости по Стьюденту - 0.1; для пластичных (коэффициент вариации 10-40%) критический уровень сдвига – 0,05 , для высокопласичных (коэффициент вариации выше 40%) критический уровень значимости сдвига - 0.01. Принцип пороговости действия является основополагающим принципом нормирования. Он предполагает существование доз\концентраций, не проявляющих токсического или иного неблагоприятного влияния на организм. Принцип пороговости, неразрывно связан с другим принципом гигиенического нормирования, - зависимости эффект а от концентрации/дозы и времени воздействия. Величина дозы и/или концентрации, а также продолжительность экспозиции не только определяют время появления биологического эффекта, но и нередко влияют на его качественные характеристики (в условиях острых воздействий бензол оказывает в основном оказывает влияние на центральную нервную систему, а при длительном воздействии малых доз и концентраций - вызывает поражение системы кроветворения). Характер зависимости «доза - время – эффект», определяется соотношением процессов накопления вещества или его эффектов в организме – кумуляции и процессов приспособления организма к данному яду (адаптация, компенсация). Принцип биологического моделирования для обоснования степени вредности и опасности нормируемого фактора отражает необходимость его опережающей гигиенической оценки до применения в хозяйственной деятельности. Возможности получения сведений о степени и характере токсичности и опасности химических веществ непосредственно для человека в силу соображений гуманности весьма ограничены. Лишь в ряде случаев (например, при определении порогов раздражающего или ольфакторного действия) эксперимент проводится на людях. Основополагающей, базовой моделью при исследовании токсических и отдаленных эффектов являются лабораторные животные (млекопитающие). При этом воспроизводятся соответствующие реальные условия поступления веществ в организм (путь введения, экспозиция, режим воздействия и т.д.) учитываются возрастные, видовые, половые особенности экспериментальных животных. Для большей надежности экстраполяции данных с лабораторных животных на человека при переходе от эксперимента к величине ПДК используется коэффициент запаса, определяемый исходя из показателей опасности и токсичности вещества, степени выраженности видовых различий в чувствительности. Принцип разделения объектов санитарной охраны. В связи со специфичностью и изменчивостью физико-химических свойств воды, почвы, атмосферного воздуха. пищевых продуктов животного и растительного происхождения, особенностями их воздействия на организм человека гигиенические нормативы устанавливаются отдельно для каждого объекта. Принцип лимитирующего показателя вредности. В соответствии с ним величина норматива выбирается на уровне наименьшей из концентраций, установленных по различным критериям вредности (принцип учета «слабого звена», «узкого места»). Принципа этапности в проведении исследований. Данный принцип предполагает выделение важнейших этапов, проводимых в строгой последовательности и по возможности синхронно с этапами внедрения новых веществ и материалов. Принцип единства экспериментальных и натурных исследований (гигиенических, медицинских, эпидемиологических). Единственный достоверный критерий истины-практика. Указанные принципы легли в основу методических схем исследований по гигиеническому нормированию вредных факторов в объектах окружающей среды. Основы токсикометрии Токсикометрия — это совокупность методов и приемов исследований для количественной оценки токсичности и опасности. Параметры токсикометрии позволяют количественно оценить эффект действия одного вещества и сравнить этот эффект при воздействии других соединений. Основоположники количественной токсикологии Н.С. Правдин, Н.В. Лазарев определили токсичность как меру несовместимости вещества с жизнью в острых опытах на основании данных о гибели животных. Количественным выражением зависимости смертности от действующей дозы вещества являются среднесмертельная доза (DL-50) при поступлении вещества в желудок, накожно или внутрибрюшинно и среднесмертельная концентрация (СL50) при ингаляционном воздействии паров, газов, аэрозолей. Среднее cмертельная доза DL50 (концентрация, СL50) химического вещества — это доза, вызывающая гибель 50% подопытных животных после однократного воздействия при определенных условиях и определенном сроке последующего наблюдения. Выбор пути введения вещества животным основывается на реальном пути поступления его в организм человека и на его физико-химических свойствах. При постановке экспериментов в каждой группе должно быть не менее 6 животных обоего пола, после воздействия проводится наблюдение за их состоянием и гибелью в течение не менее 2 недель. Острая токсичность паров, газов и аэрозолей оценивается в опыте с однократной 2-часовой (для мышей) или 4-часовой (для крыс) динамической ингаляционной затравкой. Основываясь на результатах определения среднесмертельных доз или концентрации веществ различных химических классов, при различных путях поступления, их стали разделять по степени воздействия на организм на 4 класса: 1 — чрезвычайно токсичные: II — высокотоксичные; III — умеренно токсичны: IV — малотоксичные. Порогом однократного (острого) вредного действия вещества (Lim ac) и хронического (Lim chron) называется такая минимальная концентрация (доза) его в объекте внешней среды, при воздействии которой в организме возникают изменения, выходящие за пределы физиологических приспособительных реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология. Для выявления пороговых эффектов действия применяют интегральные и патогенетические (специфические) показатели. Интегральные показатели характеризуют в общем реакцию целостного организма на действие вещества не зависимо от точки приложения яда. Это относится к показателям, оценивающим состояние нервной эндокринной систем, системы крови, интенсивности обменных процессов, поведенческих реакций (масса тела, ректальная температура содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, способность к суммации подпороговых импульсов - СПП и др.). Специфические показатели применяются и определяются тогда, когда известен патогенез патологического процесса, вызванного ядом, если имеется тропизм яда в отношении отдельных органов или систем (содержание различных ферментов в сыворотке крови SН-групп, мет-и сульфгемоглобина и др.). Знание пороговых величин действия позволяет проводить сравнение пороговых уровней различных ядов. Чем меньше величина порога, тем более чувствителен организм к действию яда и тем самым он опаснее для развития острого несмертельного отравления. Для оценки острого действия вещества также используется такая величина, как зона острого действия: Это интегральный показатель, оценивающий возможности организма, его способность к обезвреживанию, выведению яда и компенсации поврежденных функций. Чем меньше ее величина, тем больше возможность развития острого отравления. Zас=СL 50/Lim ас Длительные, многократные воздействия приводят к развитию хронических отравлений. Они развиваются в случаях, когда сам яд постепенно накапливается в организме (материальная кумуляция) или происходит суммирование первоначально вызванных ядом незначительных изменений (функциональная кумуляция). В токсикологии наиболее широко используются два метода оценки функциональной кумуляции. Первый, основан на ежедневном введении (в течение 4 мес.) в организм подопытных животных в равных дозах вещества в долях от DL50 (Каган Ю.С., Станкевич В.В.), второй - тест «субхронической токсичности» - основан на ежедневном введении животным вещества в нарастающих дозах (начиная с 0,1 CL 50 и т.д. 0,15; 0,22 и т.д. увеличивая в 1.5 раза через равные промежутки времени (через 4 дня) раза в течение 24дней. Коэффициент кумуляции (К. кум.) – это отношение суммарной дозы, вызывающей определенный эффект (как правило, смертельный исход) при дробном введении, к величине дозы, оказывающей тот же эффект при однократном введении. Расчет коэффициента кумуляции проводится по формуле: Σ DL50 n К кум = ____________ DL50 1 где: К кум — коэффициент кумуляции; Σ DL50 n - суммарная среднесмертельная доза вещества при многократном введении; DL50 1 - среднесмертельная доза вещества при однократном введении. Чем меньше коэффициент, тем больше потенциальная опасность развития хронического отравления. Другими показателями опасности развития хронического отравления, являются величины зоны хронического действия (Zch), определяемая отношением Limac к Limchи зоны биологического действия (Zbi) — отношения DL50 при однократном введении к Lim ch. Чем шире зона хронического действия, тем больше опасность хронической интоксикации, так как эффект развивается незаметно. Проведение хронических экспериментов (в течение 4 и более месяцев в зависимости от поставленных задач) на лабораторных животных позволяет получить более полную информацию о кумулятивной активности соединений, о развитии хронической интоксикации, оценить характер действия вещества, выявить возможные патогенетические механизмы действия, выявить отсутствие или наличие специфических проявлений действия, определить зависимость «доза-время-эффект действия». Наряду с этим проводится определение наиболее информативного показателя, которым является порог хронического действия вещества (Lim ch), позволяющий охарактеризовать токсичность этого вещества и установить более точные величины гигиенического норматива в воздухе рабочей зоны. Для определения Lim ch исследуют действие нескольких концентраций вещества. Выбранные концентрации должны быть ниже порога острого действия (Lim ac) и отличаться друг от друга на порядок; непременным условием проведения хронического эксперимента должно быть установление недействующей концентрации, которая гарантирует правильность определения порога хронического действия. В зависимости от типа действия вещества опытных животных обследуют с помощью комплекса функциональных, биохимических морфологических, гистохимических, а также токсико-кинетических показателей. После проведения экспериментальных исследований, зная величины средне смертельных и пороговых концентраций (доз), основываясь на физико-химических свойствах вещества, возможно определить степень опасности его воздействия на организм. Опасность вещества - это вероятность возникновения вредных для здоровья эффектов в реальных условиях окружающей среды или применения химического вещества. Вещество тем опаснее для развития острого отравления, чем уже зона острого действия. Вещество тем опаснее для развития острого отравления, чем меньше разрыв между насыщающей концентрацией в условиях производства при 20°С и средне смертельной концентрацией - коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) КВИО = С20 СL50 где С20 - насыщающая концентрация при 20°С. СL50 средне смертельная концентрация для белых мышеи при 120-минутной экспозиции. В настоящее время для оценки токсичности и опасности химических соединений пользуются единой классификацией. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности; 1 класс - вещества чрезвычайно опасные; 2 класс - вещества высоко опасные; 3 класс - вещества умеренно опасные: 4 класс – вещества опасные. Вещества относят к тому или иному классу опасности согласно установленным параметрам токсикометрии и ПДК по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности (таб.1.). Таблица 1. Классификация опасности вредных веществ

Особенности нормирования химических веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленные химические вещества в условиях производства воздействуют с течение 6-8 часов на лиц трудоспособного возраста, проходящих предварительные (перед поступлением на работу) и периодические медицинские осмотры. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) определяются как концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю в течении всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные периоды жизни настоящего или последующих поколений жизни населения. Воздействие вредного вещества на уровне ПДК не исключает возможности изменения состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью. Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека, может вызывать профессиональное заболевание, или отклонение в состоянии здоровья, обнаруживаемое современными методами, как в процессе воздействия вещества, так и в отдаленные периоды жизни настоящего и последующих поколений. Рабочая зона — пространство высотой до 2 ч над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих. На постоянном рабочем месте работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. Для воздуха рабочей зоны устанавливаются максимальные разовые и средне сменные ПДК. Первые разрабатываются практически для всех химических веществ, используемых в промышленности или сельском хозяйстве. Среднесменные ПДК наряду с максимальными разовыми устанавливаются для химических веществ, обладающих выраженными кумулятивными свойствами. Чаше всего соотношение максимальной разовой и среднесменной ПДК составляет 2—5. Максимальная разовая ПДКр.з. — концентрация вредного вещества в зоне дыхания работающих, усредненная периодом кратковременного отбора проб воздуха (15 мин. для аэрозолей до 30 мин). Среднесменная ПДК р.з.- это средняя концентрация, полученная при непрерывном или прерывистом отборе проб воздуха не менее чем за 75% времени рабочей смены, или средневзвешенная по времени всей рабочей смены в зоне дыхания работающих на местах постоянного или временного пребывания. На период, предшествующий проектированию производства (для опытных и полузаводских установок), устанавливается временный (на срок до 2 лет) гигиенический норматив максимально допустимою содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны — ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ). Данный норматив обосновывается с использованием расчетных и экспресс-экспериментальных методов по параметрам токсикометрии, ПДК, установленным в других средах (вода водоемов, атмосферный воздух) по токсикологическому признаку вредности, а также с помощью интерполяции и экстраполяции в ряду соединений, близких по химической структуре, физическим и химическим свойствам, характеру биологического действия. Ни одно химическое вещество не может быть внедрено в производство без предварительной оценки его токсичности и опасности. В промышленной токсикологии общая продолжительность хронического опыта с ежедневной, кроме выходных дней, ингаляционной затравкой лабораторных животных составляет 4 мес. Время ежедневной экспозиции зависит от величины легочной вентиляции у исследуемого вида животных и составляет, для мышей 2 ч. для крыс — 4 ч. После окончания воздействия, за животными устанавливается наблюдение в течение I месяца, для определения степени обратимости наблюдавшихся в процессе эксперимента изменений состояния здоровья подопытных животных. При установлении ПДК, полученное в эксперименте значение порога хронического действия уменьшается на величину коэффициента запаса, зависящего от степени токсичности и опасности вещества, его кумулятивных свойств, избирательного специфического действия, выраженности видовых различий, чувствительности к исследуемому соединению. Необходимым этапом обоснования, проверки и корректировки ПДК являются клинико-гигиенические исследования на действующем производстве не позднее 5 лет с момента внедрения вещества в производство. Для веществ, дающих отдаленные эффекты (канцерогенное действие, ускорение старения организма и др.), проверка ПДК проводится через 10-20 лет от начала контакта с вредным веществом. Целью клинико-гигиенических исследований является установление связи условий труда и уровней экспозиции вредного вещества с заболеваемостью и другими показателями здоровья работающих. ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ Токсическое действие вредных веществ зависит от химической структуры и физико-химических свойств. Химическая структура определяет возможный характер биологического действия, свойственный для каждого класса соединений. Согласно схеме Н.В.Лазарева, структура, химическая активность и физико-химические константы взаимно обусловливают свойства и биологическую активность вещества. Известно, что соединения с нормальной углеродной цепью (пропиловый, бутиловый спирты) оказывают более выраженный токсический эффект по сравнению со своими разветвленными изомерами (изопропиловый, изобутиловый спирт). Циклические углеводороды, обладающие одной длинной боковой цепью (этилциклогексан) оказываются белее токсичными, чем их изомеры, обладающие двумя и более боковыми цепочками (диметилциклогексан). Многие ненасыщенные соединения являются более токсичными, чем близкие к ним по составу насыщенные вещества. Добавление в структуру вещества таких групп атомов как: =С=О, S=, =С=С, —N=C, —NO2 и др. повышают токсичность. Токсичность некоторых органических веществ обусловлена введением в их молекулы атомов хлора, фтора, мышьяка, ртути и др. Определенные группы атомов (—С=С—, —С6Н5, —СН2—, —NH2 и др.), содержащиеся в молекулах токсических веществ, усиливают их токсичность. Изомеры некоторых химических соединений имеют неодинаковую токсичность. Пары циклических углеводородов (циклопропана, циклобутана, циклопентана, циклогексана и др.) более токсичны, чем пары соответствующих им (по количеству атомов углерода) алифатических углеводородов (пропана, бутана, пентана, гексана и др.). Согласно правилу Ричардсона в гомологическом ряду с увеличением молекулярного веса вещества возрастает его токсичность, т.е. каждый последующий член гомологического ряда токсичнее предыдущего. Однако, первый член ряда выпадает из общей закономерности, обнаруживая повышенную токсичность из-за особенностей метаболизма в организме. Например, метиловый спирт обладает высокой токсичностью по сравнению с этиловым, бутиловым и их более высокомолекулярными гомологами. Важным физико-химическим показателем опасности является растворимость химических веществ в различных средах (вода, масло), что определяет закономерности поступления ядов в организм через органы дыхания. Показателем растворимости вещества в воде, следовательно, и в крови, является коэффициент распределения (Освальда): λ = концентрация в воде / концентрация в воздухе. К соединениям с высоким коэффициентом распределения относятся аммиак, сернистый газ, оксиды азота, ацетон, которые составляют группу реагирующих газов. Реагирующие газы благодаря высокой растворимости в воде характеризуются длительным периодом достижения насыщающей (опасной для жизни) концентрации в связи с их химическим превращением в дыхательных путях и крови. Чем выше значение этого коэффициента, тем меньшую опасность представляет вещество в плане острых отравлений. Например, пары ацетона (λ =400) менее опасны, чем пары бензина (λ =9,3). Вещества с меньшим коэффициентом распределения имеют большую фармакологическую активность из-за их высокой растворимости в липидах. Показателем растворимости вещества в жирах является коэффициент распределения масло/вода (коэффициент Овертона-Мейера): К = концентрация в масле / концентрация в воде. К соединениям с высоким коэффициентом Овертона-Мейера относятся пары углеводородов ароматического и жирного ряда (неэлектролиты), которые составляют группу нереагирующих газообразных веществ (бензол, ксилол, толуол, бензин и др.). Поступление их в организм происходит по закону диффузии в направлении падения градиента концентраций, т.е. при вдыхании яда содержание его в крови сначала быстро нарастает, а затем устанавливается примерно на одном уровне. Из-за низкой растворимости в воде большая часть яда будет связываться не с кровью, а с липидами центральной нервной системы, что проявляется наркотическим действием и может вызывать картину острого отравления. Чем выше коэффициент распределения масло/вода, тем более выраженным наркотическим действием обладает вещество и выше вероятность острого отравления. Одним из физико-химических свойств является летучесть, т.е. максимально достижимая концентрация вещества в воздухе при температуре 20°С. К числу летучих соединений относятся вещества с температурой кипения ниже 165°С. При оценке ряда близких по токсичности веществ предпочтение в гигиеническом отношении должно быть отдано менее летучему веществу. Основными путями поступления ядов в организм на производстве являются органы дыхания и кожные покровы, меньшее значение имеет поступление ядов через желудочно-кишечный тракт. Выведение ядов из организма происходит разными путями: через органы дыхания, пищеварения, почки, кожные покровы, железы. Пути выведения ядов зависят от их физико-химических свойств и превращений в организме. Знание путей выведения ядов из организма позволяет определять их в тех или иных биологических субстратах, что является важным для диагностики отравления. ЭТАПЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ Гигиеническое нормирование вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в 3 этапа: 1. Первичная токсикологическая оценка новых химических веществ с обоснованием ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ). Проведение острого и подострого экспериментов. Выполняется в период лабораторной разработки новых соединений. 2. Полная токсикологическая оценка с обоснованием предельно допустимой концентрации (ПДК). 3. Клинико-гигиенические исследования с целью корректировки ПДК путем сравнения условий труда работающих и состояния их здоровья после внедрения вещества в производство (не позднее 3-5 лет с момента внедрения, а для веществ с отдаленными эффектами через 10-15 лет).

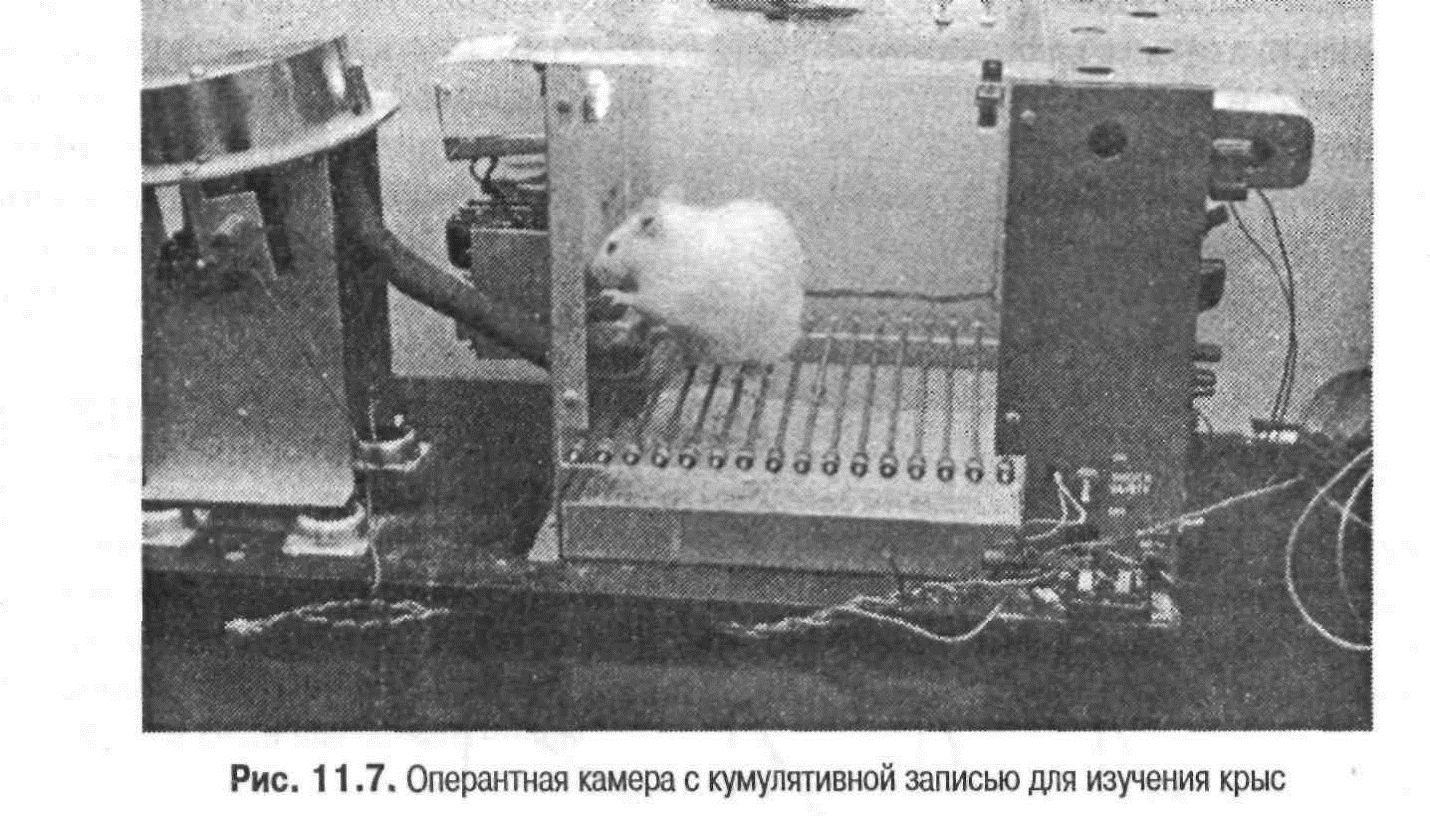

Рис.1 Затравочная камера для изучения токсического ингаляционного воздействия аэрозолей в остром и хроническом эксперименте.  Рис.2. Введение вещества через рот (пероральная затравка).  Рис. 3 Камера для изучения поведенческих реакций в процессе затравки при определении порога острого действия и в хроническом эксперименте. Приложение 1 Формулы для расчета величины ОБУВр.з. по показателям острой токсичности

Величины ОБУВ и ЛК50 в мг/м3, ЛД50 в мг/кг. Обучающая ситуационная задача Задача 1. Фуран. Бесцветная жидкость с запахом хлороформа. Т кип. +34 Сº. Насыщающая концентрация при 20ºС – 1563 мг/л (С20◦ нас.). Средне смертельная концентрация для белых мышей (Cl 50) 2,8 мг/л, порог острого действия по изменению нервно-мышечной возбудимости (Lim ac ) – 100 мг/м³. Обладает выраженным раздражающим действием. Проникает через неповрежденную кожу. Определите класс опасности соединения. Возможно ли острое отравление веществом в условиях производства? Какие меры защиты следует использовать при работе с ядом? Решение задачи. При решении задачи следует воспользоваться материалом Руководства [3] и кафедральной методической разработкой по теме занятия. Фуран относится к пятичленным гетероциклическим соединениям с одним атомом кислорода в кольце. Способность проникать через неповрежденную кожу делает его опасным при попадании на кожные покровы. Cl 50 фурана (2,8 мг/л =2800 мг/м³) соответствует 2 классу опасности по табл.1 . Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) рассчитывается по формуле: КВИО= С20◦ нас. /Cl 50, то есть КВИО = 1563мг/л / 2,8 мг/л = 558,2. Данная величина соответствует 1 классу опасности по табл.1 Зона острого действия (Zac) = Cl 50/Lim ac, то есть Zac= 2800/ 100=28, то есть позволяет отнести фуран к 3 классу опасности. Таким образом, класс опасности для фурана на основе этих данных в итоге можно расценить как 2-й. Для более точного установления класса необходимо использовать дополнительные критерии, указанные в классификации. Фуран характеризуется чрезвычайно высоким риском вероятности острого ингаляционного отравления. При работе с ним следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, кожных покровов и слизистых оболочек глаз, обеспечить в рабочем помещении достаточный воздухообмен, герметизацию оборудования. Ситуационные задачи Задача 1 Винилацетилен. М=52,03. Бесцветный, легко сжижающийся газ. Наркотик, заметно раздражающий слизистые оболочки. ЛК50 (Cl50) для белых мышей 97,2 мг/л. порог острого действия у кроликов - 0,2мг/л. У человека - запах ощущается при концентрации 0.06 мг/л. а раздражение слизистых оболочек при 0,12мг/л, при вдыхании в течении 1 мин. Определите класс опасности вещества. Существует ли опасность острого отравления? Рассчитайте ОБУВ р.з., используя приложение 1. Ответ: Cl 50 винилацетилена (97,2 мг/л =97200 мг/м³) соответствует 4 классу опасности по табл.1 . Таблица 1. Классификация опасности вредных веществ

Винилацетилен —органическое соединение; непредельный углеводород алифатического ряда, формула: ОБУВ = 0.0004 х ЛК50 . ОБУВ р.з. = 0,0004 х 97200 мг/м³ = 38,8 мг/м³ Задача 2 Метилэтилкетон. М=72,10. Бесцветная жидкость. Хорошо растворяется в спирте. Насыщающая концентрация 294мг/л. Коэффициент распределения масло/вода 2,3. С водой образует бинарный азеотроп. Т.кип. 73,4°С. У человека при воздействии концентрации 1мг/л. в течение 3-5мин. У большинства- раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла. ЛК50 для белых мышей 25мг/л. Порог острого действия 1,25мг/л. Определите класс опасности. Возможно ли развитие острою отравления при работе с веществом? Рассчитайте ОБУВ р.з., используя приложение 1. Задача 3 Тетрахлорпропен (ТХП) является исходным продуктом для получения термостойких полимеров. Его токсичность изучали в острых и хронических опытах на белых крысах. Исследования показали, что ТХП обладает кожно-резорбтивным и выраженным местно-раздражающим действием. Среднесмертельная концентрация при внутрижелудочном введении составила 1070 мг/кг, при ингаляционном воздействии - 1500 мг/м3. Порог острого действия ТХП (по изменению функции ЦНС и ряда биохимических показателей) -110 мг/м3, порог хронического действия - 1,1 мг/м3, КВИО -104,5, коэффициент кумуляции - 2,8, коэффициент запаса - 10. Ответ: Зона острого действия (Zac) = Cl 50/Lim ac, то есть Zac= 1500/ 110=13,6, то есть позволяет отнести ТХП ко 2 классу опасности. Зона хронического действия (Zch), определяемая отношением Lim ac к Lim ch, то есть Zch = 110 : 1,1 = 100, что позволяет отнести ТХП к 1 классу опасности. ПДК р.з. = 1. Рассчитайте зоны острого и хронического действия ТХП, определите величину ПДКр.з. 2. Определите класс опасности вещества. 3. Дайте заключение об опасности ТХП в отношении возникновения острых и хронических отравлений i ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||