029_МУ_Расчет_защитного_заземления_и_зануления. Методические указания к практическим занятиям

Скачать 266.71 Kb. Скачать 266.71 Kb.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Наименование и форма | В зданиях | В наружных | В земле |

| | | установках | |

| Круглые диаметром, мм | 5 | 6 | 10 |

| Прямоугольные: | | | |

| сечение, мм2 | 24 | 48 | 100 |

| толщина, мм | 3 | 4 | 4 |

| Угловая сталь, толщина полок, мм | 2 | 2,5 | 4 |

| Газопроводные трубы, толщина сте- | 2,5 | 2,5 | 3,5 |

| нок, мм | | | |

6

2 РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Расчет заземления производим следующим образом:

по экспериментальным данным определяем характер грунта, в котором предполагается заложить заземляющее устройство, и удельное сопротивле-ние грунта (табл. 2)[2].

-

Таблица 2

Электрическое сопротивление грунтов

Вид грунта

Удельное электрическое сопротивление, Ом м

Пределы колеба-

При влажности 10 – 20 %

ний

Глина

8

– 70

40

Суглинок

40

– 150

100

Песок

400

– 700

700

Супесок

150

– 400

300

Торф

10

– 30

20

Чернозем

9

– 53

20

Каменистый

500

– 800

–

Сопротивление грунта с учетом коэффициента сезонности (табл. 3,4) для вертикальных стержней, Ом м ,

о.с. В о ,

где В – коэффициент сезонности; о – удельное сопротивление грунта; задаемся длиной вертикальных электродов (стержней) из условия: для

ручной забивки до 3 м, для виброзабивки – до 5 м;

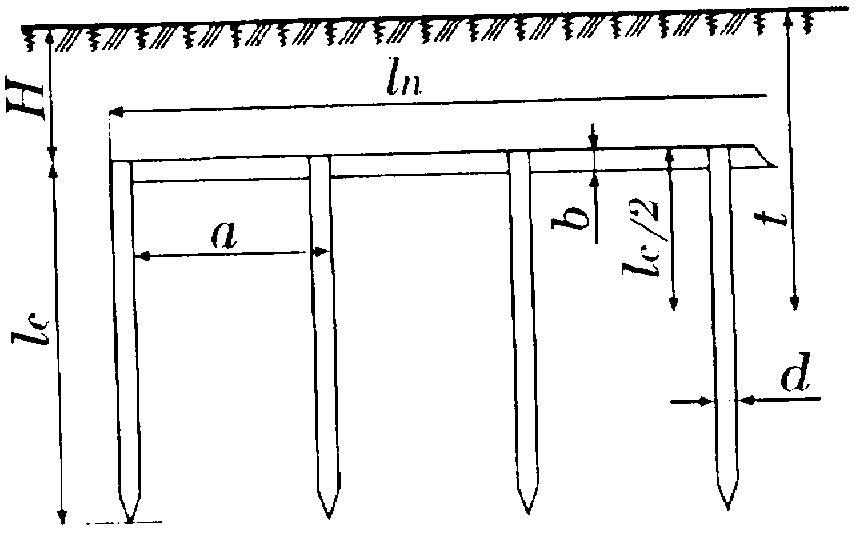

сопротивление растеканию тока одиночного стержня, Ом, (см. рис. 3),

Rc(o.c.

где lc – длина стержня, м; d – диаметр стержня из труб или приведенный диаметр для стержней из другого проката, м; t = H + (1/2) lc – расстояние от поверхности земли до середины стержня, м; Н – расстояние от поверхности земли до верха стержня (глубина заложения стержня), м;

7

предварительное количество заземлителей, шт.,

nпрс Rc/ Rз,

где R3 – сопротивление растеканию тока заземляющего устройства в со-ответствии с ПУЭ /1/; ηс – коэффициент использования вертикальных стерж-ней; исходя из условия заложения заземляющего устройства (размеры пло-щадки, размещение стержней по контуру или в ряд) находим длину соедини-тельной полосы, м.:

при расположении в ряд

| | | ln = 1,05 (n 1) ; | | |||

| | при расположении по контору | | | | ||

| | | ln = 1,5 n , | | |||

| | где – расстояние между стержнями; | | | | ||

| | удельное сопротивление грунта с учетом сезонности для соединительной | |||||

| полосы (табл. 3), Ом м , | ρс.п. = ψг. · ρо | | ||||

| | | | | | | Таблица 3 |

| | | Коэффициент сезонности | | |||

| | | | | | ||

| | Климатическая | Значения коэффициентов сезонности при влажности | ||||

| | зона | повышенной | | нормальной | | малой |

| | Вертикальный электрод длиной до 3 м | | ||||

| | 1 | 1,9 | | 1,7 | | 1,5 |

| | 2 | 1,7 | | 1,5 | | 1,3 |

| | 3 | 1,5 | | 1,3 | | 1,2 |

| | 4 | 1,3 | | 1,1 | | 1,0 |

| | Вертикальный электрод длиной 4 – 5 м | | ||||

| | 1 | 1,5 | | 1,4 | | 1,3 |

| | 2 | 1,4 | | 1,3 | | 1,2 |

| | 3 | 1,3 | | 1,2 | | 1,1 |

| | 4 | 1,2 | | 1,1 | | 1,0 |

| | Горизонтальный электрод длиной до 50 м | | ||||

| | 1 | 7,2 | | 4,5 | | 3,6 |

| | 2 | 4,8 | | 3,0 | | 2,4 |

| | 3 | 3,2 | | 2,0 | | 1,6 |

| | 4 | 2,2 | | 1,4 | | 1,12 |

8

Таблица 4

Признаки климатических зон для определения коэффициентов сезонности ψ

| Характеристики климатиче- | | Климатические зоны | | ||

| ских зон | I | | II | III | IV |

| Средняя многолетняя низшая | От -20 до - | | От -14 до | От -10 до | От 0 до |

| температура (январь), ˚С | 15 | | -10 | 0 | +5 |

| Средняя многолетняя высшая | От +16 до | | От +18 до | От +22 до | От +24 |

| температура (июль), ˚С | +18 | | +22 | +24 | до +26 |

| Среднегодовое количество | | | | | |

| осадков, см | 40 | | 50 | 50 | 30-50 |

| Продолжительность замерза- | | | | | |

| ния вод, дни | 190-170 | | 150 | 100 | 0 |

| | | | | | |

Сопротивление растеканию тока соединительной полосы, Ом,

RП(с.п.

где ln – длина полосы, м; b – ширина полосы, м;

по табл. 5 определим коэффициент использования (взаимного экраниро-вания) вертикальных стержней (с ) и по табл. 6 – коэффициент использова-ния соединительной полосы (П ) ;

Таблица 5

Коэффициенты использования вертикальных стержней

| Число | Отношение расстояния между заземлителями к их длине ( / lc ) при | ||||||

| стержней | | | размещении | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 3 |

| | | в ряд | | | по контору | | |

| 2 | 0,85 | 0,91 | 0,94 | - | - | | - |

| 4 | 0,73 | 0,83 | 0,89 | 0,69 | 0,78 | | 0,85 |

| 6 | 0,65 | 0,77 | 0,85 | 0,61 | 0,73 | | 0,8 |

| 10 | 0,59 | 0,74 | 0,81 | 0,55 | 0,68 | | 0,76 |

| 20 | 0,48 | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | | 0,71 |

| 40 | | | | 0,41 | 0,58 | | 0,66 |

| 60 | | | | 0,39 | 0,55 | | 0,64 |

| 100 | | | | 0,36 | 0,52 | | 0,62 |

| | | | 9 | | | | |

Таблица 6

Коэффициенты использования горизонтальных полосовых заземлителей

| Отношение | | | | Число стержневых заземлителей | | | ||||

| / lc | 2 | 4 | | 6 | 10 | 20 | | 40 | 60 | 100 |

| | | | | | | | | | | |

| | | | Стержни размещены в ряд | | | | ||||

| 1 | 0,85 | 0,77 | | 0,72 | 0,62 | 0,42 | | | | |

| 2 | 0,94 | 0,89 | | 0,84 | 0,75 | 0,56 | | | | |

| 3 | 0,96 | 0,92 | | 0,88 | 0,82 | 0,68 | | | | |

| | | Стержни размещены по контуру | | | | |||||

| 1 | – | 0,45 | | 0,4 | 0,34 | 0,27 | | 0,22 | 0,2 | 0,19 |

| 2 | – | 0,55 | | 0,48 | 0,4 | 0,32 | | 0,29 | 0,26 | 0,23 |

| 3 | – | 0,7 | | 0,64 | 0,56 | 0,45 | | 0,39 | 0,36 | 0,33 |

результирующее сопротивление заземляющего устройства, Ом,

Rз.у.(Rc Rп) / [(Rcп)(Rп nпрс)] R3

Если это условие соблюдается, то уточним количество стержней n

(nпр с ) /с , коэффициенты использования стержней и полосы и окончатель-

но определим результирующее сопротивление заземляющего устройства Rз.у.. Более экономичный расчет дает метод, по которому выполняются расче-ты по пп. 1–8 (см. пример задачи ниже), а затем определяют требуемое со-

противление группы стержней за вычетом сопротивления соединительной полосы по формуле:

Rг.с. R3 RП/ (RП R3c),

где Rг.с. – требуемое сопротивление группы стержней, Ом.

Тогда количество стержней, шт.,

= Rс /(Rг.с. c ) .

Расстояние от системы заземления до здания L=0,6·Rз.у.