ЖБК. Усманов. Реферат на тему Расчёт и проектирование вертикальных цилиндрических резервуаров Содержание 1Общее понятие 3

Скачать 259.75 Kb. Скачать 259.75 Kb.

|

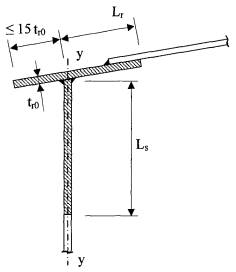

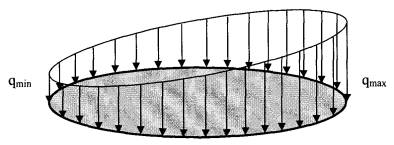

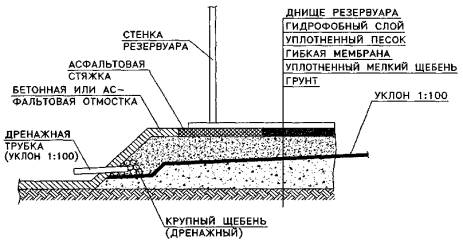

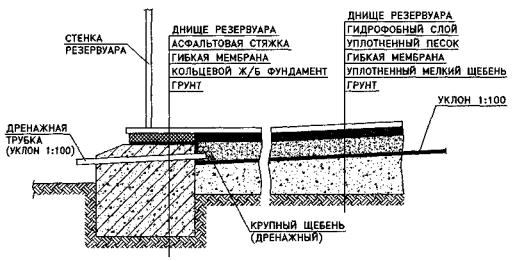

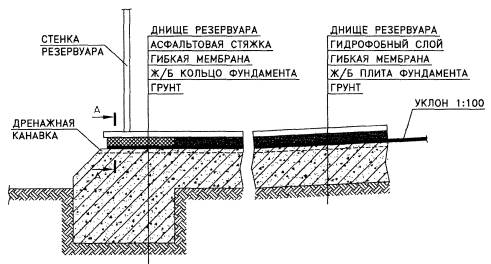

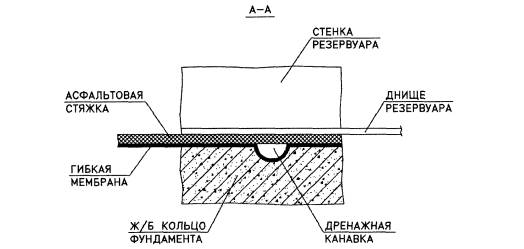

Кафедра «Металлические и деревянные конструкции» Реферат на тему Расчёт и проектирование вертикальных цилиндрических резервуаров Содержание 1Общее понятие 3 1.1Область применения, классификация и особенности листовых конструкций 3 1.2Основные нормативные документы 3 2ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 4 2.1Особенности разработки проектной документации 4 2.2Исходные данные 5 3КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 7 3.1Конструкции основания и фундамента под резервуары 7 3.2Днище резервуара 7 3.3Цилиндрическая стенка резервуара 8 3.4Стационарная кровля 9 3.5Понтон и плавающая крыша 10 3.6Лестницы, площадки, ограждения, переходы 10 4КОМПОНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ 11 4.1Определение оптимальных геометрических параметров для резервуаров с переменной толщиной стенки 11 4.2Определение генеральных размеров резервуара 12 5РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРА 13 5.1Расчѐт стенки 13 5.2Критерий устойчивости стенки 15 5.3Расчѐт узла сопряжения стенки с днищем 16 5.4Учет снеговых нагрузок 17 5.5Расчѐт анкерного крепления корпуса резервуара к основанию 18 6Основания и фундаменты 19 6.1Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара 19 6.2Нагрузки на фундамент, передаваемые по контуру стенки резервуара 20 6.3Конструктивные решения фундаментов 21 ЛИТЕРАТУРА 23 Общее понятиеОбласть применения, классификация и особенности листовых конструкцийЛистовыми конструкциями называют пространственные конструкции, в которых основную несущую и ограждающую функцию выполняют металлические листы, образующие оболочки различной формы. Классификация листовых конструкций может быть представлена в следующем виде: Резервуары, предназначенные для хранения нефтепродуктов, масел, воды, сжиженных газов, кислот, спиртов и других жидкостей. В зависимости от положения в пространстве и геометрической формы резервуары делят на вертикальные цилиндрические, горизонтальные цилиндрические, сферические, каплевидные, торовые, траншейные. По расположению относительно планировочного уровня строительной площадки различают: надземные (на опорах), когда днище резервуара расположено на опорах выше уровня основания (грунта); наземные, когда днище резервуара опирается непосредственно на основание (грунт); полузаглубленные, когда нижняя грань (днище) или образующая расположены ниже планировочного уровня грунта; подземные резервуары, когда верхняя грань или верхняя образующая резервуара расположена ниже планировочного уровня площадки. Вертикальные цилиндрические резервуары выполняют со стационарной крышей, с понтоном и плавающей крышей. Резервуары со стационарной крышей в зависимости от конструкции покрытия могут быть с конической крышей с центральной стойкой или без стойки; со сферической крышей в виде распорной конструкции; торосферической кровлей и кривизной в двух направлениях. Основные нормативные документыОсновным нормативным документом, регламентирующим вопросы проектирования и расчѐта стальных вертикальных цилиндрических резервуаров в нашей стране, являются ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» [1]. При проектировании данный документ предполагается рассматривать совместно со СНиП II-23-81* Стальные конструкции [2], Пособием по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*) [3], СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций [4], СНиП 2.01.07-85 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕОсобенности разработки проектной документацииКак уже было отмечено ранее, резервуарами называются сосуды, предназначенные для приѐма, хранения, технологической обработки и отпуска нефти, нефтепродуктов, сжиженных газов, воды, жидкого аммиака, технического спирта и других жидкостей. Наибольшее удельное значение в числе хранимых жидкостей имеют нефть и продукты еѐ переработки. Во время их хранения происходит испарение и потеря наиболее летучих, самых ценных компонентов. Кроме прямых убытков это явление оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Потеря нефтепродуктов происходит главным образом вследствие больших и малых дыханий резервуаров. Малые дыхания возникают вследствие колебаний температуры нефтепродуктов и газовой смеси над их поверхностью, а также колебаний атмосферного давления. Когда давление в газовой подушке становится ниже атмосферного, в резервуаре образуется вакуум, что может привести к потере устойчивости корпуса. Чтобы этого избежать предусматривают дыхательный клапан, через который атмосферный воздух попадает в резервуар. При повышении температуры увеличивается внутреннее давление и вместе с ним – опасность разрушения резервуара. Для защиты резервуара от разрушения предусматривают предохранительный клапан, через который газовоздушная смесь, наполненная парами хранимого продукта, выбрасывается в атмосферу. Чем ниже давление, при котором срабатывает клапан, тем больше потери хранимого продукта, но дешевле стоимость резервуара вследствие простоты его конструкции и малой толщины корпуса. Годовые потери от малых дыханий составляют в среднем 0,5-1% хранимого продукта. В зависимости от объѐма и места расположения резервуары подразделяются на три класса (п. 1.2.6. [1]): класс I – особо опасные резервуары: объѐмом 10000 м3 и более, а также резервуары объѐмом 5000 м3 и более, расположенные непосредственно по берегам рек, крупных водоѐмов и в черте городской застройки; класс II – резервуары повышенной опасности: объѐмом от 5000 до 10000 м3; класс III – опасные резервуары: объѐмом от 100 до 5000 м3. Степень опасности учитывается при проектировании специальными требованиями к материалам, объѐмами контроля в рабочей документации, а также при расчѐте на прочность коэффициентом надѐжности по назначению n: n = 1,1 – I класс, n = 1,05 – II класс, n = 1,0 – III класс. Разработка проектно-конструкторской документации на стальной вертикальный цилиндрический резервуар выполняется на основании Технического задания на проектирование. Технология разработки проектно-конструкторской документации на стальной вертикальный цилиндрический резервуар включает в себя следующие основные этапы: 1) определение и назначение материалов, используемых для элементов стенки, днища и крыши резервуара; 2) определение и назначение сварочных материалов, используемых для изготовления и монтажа строительных конструкций резервуара; 3) определение геометрических размеров резервуара или их назначение из типового ряда; 4) расчѐт и конструирование днища резервуара; 5) расчѐт и конструирование стенки резервуара; 6) расчѐт и конструирование крыши резервуара; 7) разработка конструктивных решений люков-лазов и патрубков на стенке и крыше; 8) разработка технологического оборудования на резервуар; 9) разработка конструктивных решений лестниц, ограждений и переходных площадок; 10) разработка конструктивных решений элементов молниезащиты. Исходные данныеИсходные данные для проектирования, предоставляемые заказчиком, должны содержать: Геометрические параметры или объѐм резервуара. Тип резервуара: со стационарной крышей (с понтоном или без понтона), с плавающей крышей и другие конструктивные особенности. Район строительства. Наименование хранимого продукта с указанием наличия вредных примесей в продукте (содержание серы, сульфидов водорода и т.д.) для обеспечения необходимых мероприятий. Удельный вес продукта. Максимальная и минимальная температура продукта. Избыточное давление и относительное разрежение. Нагрузка от теплоизоляции. Схема расположения и нагрузки от технологического оборудования. Потребность в зачистных люках и зумпфах. Оборачиваемость продукта (изменение уровня налива продукта во времени). Уровень подтоварной воды. Срок службы резервуара. Припуск на коррозию элементов резервуара. Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства. Номинальные объѐмы резервуаров установившегося ряда, м³: 100, 200, 300, 400, 700, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000. Это рекомендуемые объѐмы, по желанию заказчика могут быть рассмотрены другие объѐмы. Форма бланка заказа для проектирования и изготовления резервуара БЛАНК ЗАКАЗА - (опросный лист) (- нужное зачеркнуть) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА Покупатель ______________________________________________________ (наименование, почтовый адрес, телефон, факс) Площадка строительства ___________________________________________ (наименование объекта, почтовый адрес) ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА ТИП РЕЗЕРВУАРА номинальный м3 полезный м3 проектный уровень налива м3 со стационарной крышей без понтона со стационарной крышей с понтоном с плавающей крышей Хранимый продукт________________________________________________ (наименование) УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ 1. Расчѐтная минусовая температура °С 2. Снеговая нагрузка кг/м2 3. Ветровая нагрузка кг/м2 или скорость ветра м/с 4. Сейсмичность баллов 5. Плотность продукта т/м3 6. Максимальная температура продукта °С 7. Внутреннее избыточное давление Па 8. Относительный вакуум Па 9. Наличие теплоизоляции: да нет плотность т/м3 толщина на стенке мм толщина на крышке мм 10. Производительность подачи продукта: в резервуар м3/ч из резервуара м3/ч 1. Внутренний диаметр стенки мм 2. Высота стенки мм 3. Промежуточные ветровые кольца жѐсткости на стенке: да нет 4. Уклон днища: наружу внутрь 5. Тип стационарной крыши: коническая самонесущая коническая каркасная купольная 6. Тип лестницы: кольцевая шахтная 7. Конструкция понтона или плавающей крыши: однодечная двудечная 8. Припуск на коррозию: стенки мм днища мм крыши мм 9. Наличие стойки: да нет Приложения. 1. Спецификация люков и патрубков. 2. Схемы расположения люков и патрубков в стенке и крыше резервуара. Представитель Заказчика (должность, подпись, печать, Ф.И.О.) 25 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯКонструкции основания и фундамента под резервуарыВ качестве фундамента резервуара может быть использована грунтовая подушка (с железобетонным кольцом под стенкой и без него)либо железобетонная плита Сооружение резервуаров разрешается на скальных, полускальных, крупнообломочных, песчаных, глинистых и макропористых просадочных грунтах. Резервуары на макропористых грунтах можно сооружать только по специальным проектам, содержащим указания по обеспечению устойчивости резервуаров (на участках со слабыми грунтами, имеющими несущую способность менее 2 кг/см², при толщине слабого грунта более 6 см необходимо уплотнять грунт). Резервуары вместимостью 300 м³ и менее можно сооружать на черноземных и подзолистых почвах. Для грунтовой подсыпки основания, за исключением оснований, сооружаемых на макропористых грунтах, допускается применение щебенистых, гравийных и песчаных грунтов. Из глинистых грунтов подсыпка может сооружаться только в том случае, если их влажность в момент укладки не превышает 15%, а для супесчаных и суглинистых грунтов – 20%. Поверх насыпной подушки устраивается гидроизолирующий слой, предохраняющий металл днища от коррозии под действием грунтовых вод и конденсата. При сооружении резервуара на макропористых просадочных грунтах гидроизолирующий слой предохраняет их от увлажнения в случае утечки нефтепродукта через днище резервуара. Днище резервуараОсновным назначением днища является обеспечение герметичности резервуара. При правильном устройстве основания, качественном изготовлении, транспортировании и монтаже каких-либо существенных напряжений от внешней нагрузки в днище не возникает. Поэтому толщина листов днища принимается только исходя из условия сохранения его целостности на планируемый период эксплуатации. Исключение составляет периферийная часть днища. Здесь в зоне соединения днища с цилиндрической стенкой при заполнении резервуара нефтепродуктом имеет место моментное напряжѐнное состояние с соответствующими изгибными напряжениями. Днище собирается из листов размерами 6000×1500 мм (5990×1490 мм после острожки кромок). Листы соединяют внахлѐстку или встык. Днища резервуаров объѐмом V ≤ 1000 м³ имеют постоянную толщину t дн ≥ 4 мм. Днища резервуаров объѐмом V ≥ 2000 м³ имеют центральную часть и утолщѐнную кольцевую окрайку. Толщина листов центральной части t дн ц ≥ 4 мм. Толщина листов окрайки зависит от толщины нижнего пояса стенки резервуара и t дн окр ≥ 6 мм Соединение цилиндрической стенки резервуара с окрайками днища выполняется двухсторонними угловыми швами с обязательным контролем качества швов физическими методами. При этом высота катета указанных швов должна быть не менее номинального значения толщины более тонкого из соединяемых элементов. В месте опирания корпуса резервуара поверхность окрайков должна быть гладкой. Это достигается сваркой окрайков встык или вырезкой окрайков, которые у края днища свариваются встык на специальной подкладке. Наружный контур окраек должен иметь вид окружности и выступать за внешнюю поверхность стенки резервуара не менее чем на 50 мм и не более 100 м]. Расстояние от наружной кромки окраек до стыков их с листами центральной части днища должно быть не менее 1000 мм. Стыки нижнего пояса корпуса и стыки окрайков днища следует смещать по крайней мере на 200 мм. Днища резервуаров должны быть коническими с уклоном к центру или от центра. Для резервуаров объѐмом до 1000 м³ включительно допускается применение плоских днищ Цилиндрическая стенка резервуараЦилиндрическая стенка является главной несущей конструкцией вертикальных цилиндрических резервуаров. Все еѐ конструктивные элементы должны сохранять в процессе эксплуатации прочность, устойчивость и герметичность. В большинстве случаев цилиндрическая стенка собирается из отдельных листов размерами 6000×1500 мм (5990×1490 мм после острожки кромок). Возможны и другие параметры листов стенки 6000×2000 мм, 8000×2000 мм. Положение листов в стенке принимается таким образом, чтобы длинная сторона каждого отдельного листа была направлена по горизонтали (рис. 3.5). Горизонтальные ряды листов стенки называются поясами. Каждый отдельный пояс состоит из листов одной толщины. Толщина поясов определяется расчѐтом и, как правило, увеличивается от верхних поясов к нижним (соответствуя закону распределения гидростатического давления). Расчѐтные значения толщины листов каждого пояса определяются в соответствии с требованиями Для сейсмоопасных районов строительства проводят дополнительную проверку несущей способности стенки. Стенка резервуара должна иметь основное кольцевое ребро жѐсткости, которое устанавливается в верхней части стенки, снаружи или изнутри. В резервуарах со стационарной крышей основное кольцевое ребро жѐсткости должно одновременно служить опорной конструкцией для крыши. Сечение кольца жѐсткости определяется расчѐтом. Для обеспечения устойчивости стенки могут устанавливаться промежуточные кольцевые рѐбра жѐсткости. Кольцевые рѐбра жѐсткости должны иметь неразрезное сечение по всему периметру стенки. Кольца жѐсткости должны отстоять не менее чем на 150 мм от горизонтальных швов стенки, а их монтажные стыки не менее чем на 150 мм – от вертикальных швов стенки. Конструкция колец жѐсткости не должна допускать скопления в них воды Стационарная кровляРезервуары низкого давления со стационарной крышей в зависимости от конструкции покрытия могут быть: с каркасной крышей, с центральной стойкой или без неѐ (конической или сферической); с бескаркасной крышей и центральной стойкой (висячая, «безмоментная кровля»). Опираются стационарные крыши на стенку резервуара (на кольцевой элемент жѐсткости) и центральную стойку, либо только на стенку (распорная система). Для сферической крыши применяется только распорная конструкция. Бескаркасная крыша применяется при небольших снеговых нагрузках (до 1,5 кН/м2) и малых объѐмах (до 5000 м3) Для резервуаров объѐмом до 5000 м³ применяется также каркасная коническая кровля (рис. 3.11), для резервуаров объѐмом более 5000 м³ – каркасное сферическое покрытие. Каркас сферической крыши следует выполнять ребристым, ребристо-кольцевым или сетчатым (рис. 3.12). Сетчатые крыши экономичнее ребристых по расходу стали и трудоѐмкости изготовления. Угол наклона образующей конической крыши к горизонтальной поверхности принимается от ≈4,7º (уклон 1:12) до ≈9,5º (уклон 1:6) [1]. Минимальный радиус сферической поверхности равен 0,8D, максимальный радиус – 1,5D, где D – диаметр резервуара. Минимальная толщина настила для конической кровли равна 4 мм, для сферической – 5 мм. Конические и сферические каркасные крыши обычно состоят из сборных секторных щитов заводского изготовления. Щиты состоят из радиальных и поперечных рѐбер (прокатные или гнутые профили) и обшивки из стальных листов. Понтон и плавающая крышаДля сокращения потерь нефтепродуктов от испарений по технологическим соображениям внутри резервуара устанавливается понтон или плавающая крыша Установка понтона не исключает устройства стационарной кровли, а плавающая крыша – это конструкция, которая совмещает в себе свойства понтона и кровли. Плавающие крыши применяются в резервуарах, эксплуатирующихся в районах с расчѐтным весом снегового покрова до 1,8 кПа . Конструктивные решения понтона и плавающей крыши подобны. Плавающие крыши могут быть двух основных типов: однодечные (герметичные короба по периметру крыши) и двудечные (герметичные короба по всей поверхности крыши). Понтоны могут быть также поплавкового типа. Пространство между стенкой резервуара и понтоном или плавающей крышей (200-300 мм), а также между патрубками понтона и направляющими трубами должно быть уплотнено при помощи затворов. Применяют затворы мягкого и жѐсткого типов. В нижнем положении понтон и плавающая крыша опираются на стойки, прикреплѐнные к ним с определѐнным шагом по концентрическим окружностям. Для исключения вращения должны использоваться направляющие в виде труб или вертикально натянутые тросы, которые одновременно могут выполнять технологические функции. Лестницы, площадки, ограждения, переходыДля доступа обслуживающего персонала устраивают лестницы. Лестницы для подъѐма на резервуар могут выполняться отдельно стоящими, с опиранием на собственный фундамент (шахтные) или кольцевыми – полностью опирающимися на стенку резервуара. Шахтные лестницы (рис. 3.13) являются конструктивно-технологическим элементом, выполняющим роль собственно лестницы для подъѐма на крышу резервуара, а также служащим каркасом, на который наворачивается полотнище стенки (для резервуаров объѐмом до 3000 м3 совместно со стенкой могут сворачиваться полотнища днища и крыши). Недостатки шахтных лестниц: требуют устройства отдельного фундамента; крепятся к стенке резервуара несколькими рядами радиальных распорок, которые вызывают в стенке нежелательные концентрации напряжений, особенно при воздействии сейсмических нагрузок. Кольцевые лестницы не имеют указанных недостатков применения шахтных лестниц. Минимальная ширина лестницы 700 мм, максимальный угол по отношению к горизонтальной поверхности – 50°. Ступени лестниц изготавливают из перфорированного, решѐтчатого или рифлѐного металла. КОМПОНОВКА РЕЗЕРВУАРОВКомпоновка стенки резервуара сводится к выбору: размеров применяемых листов; типа соединений поясов (встык, телескопическое, ступенчатое); метода монтажа; расположение поясов относительно друг друга (со смещением или без смещения). Компоновка днища резервуара состоит из: выбора фундамента; выбора метода монтажа днища (рулонное или полистовое); определения наличия окраек; назначения толщин центральной части днища и окраек; выбора размеров применяемых листов; раскладки листов днища. При компоновке кровли устанавливаются и выбираются: тип кровли; количество щитов; высота покрытия в центре; геометрические параметры кровли (ширина щита у стенки, расстояние между поперечными рѐбрами, диаметр верхнего опорного кольца и др.). Теоретически резервуар заданной ѐмкости можно выполнить в нескольких вариантах, изменяя его диаметр и высоту. Основные размеры резервуаров рекомендуется принимать: по требованию заказчика; из условий компоновки резервуаров на площадке строительства; из условия минимума веса корпуса с учѐтом эксплуатационных требований по диаметру и высоте стенки. Определение оптимальных геометрических параметров для резервуаров с переменной толщиной стенкиДля определения оптимальных геометрических параметров для резервуара с переменной толщиной стенки, в дополнение к обозначениям, приведѐнным выше, введѐм следующие: t – толщина листов нижнего пояса; H1 – высота верхних поясов с одинаковой толщиной стенки; e – разность толщин листов двух смежных поясов, e const ; h1 – высота одного пояса Объѐм металла всего резервуара включает в себя следующие объѐмы: 1) объѐм металла днища и покрытия 2) объѐм рабочего металла стенки, необходимого для восприятия усилий, возникающих от гидростатического давления нефтепродукта. Этот объѐм равен объѐму тороида с треугольным поперечным сечением 4) объѐм металла, бесполезно затрачиваемого в нижних поясах переменного сечения (соответствует сумме объѐмов тороидов с треугольным поперечным сечением cmn). Так как число нижних поясов переменного сечения равно Отсюда следует, что с увеличением ѐмкости сильно сокращается расход металла на единицу объѐма у резервуаров с постоянной толщиной стенки и менее значительно у резервуаров с переменной толщиной стенки. Таким образом, резервуар тем выгоднее, чем больше его объѐм. Определение генеральных размеров резервуараПолученное по формулам и значение высоты стенки резервуара должно быть откорректировано с учѐтом ширины листовой стали (с учѐтом острожки при стыковом соединении). Принимая во внимание изготовление методом рулонирования, высоту резервуаров принимают с учѐтом размеров стендов для изготовления рулонов. Длина окружности корпуса стенки определяется по формуле: где H – высота налива продукта. Для резервуаров до 5000 м3 она равна полной высоте стенки; для резервуаров свыше 5000 м3 – 95% высоты стенки. Длина полотнища стенки L должна быть кратна длине листа с учѐтом строжки кромок (обычно принимаются листы длиной 5990 мм). При необходимости добавляется вставка ´ или μ длины листа. При рулонном методе монтажа нужно учесть нахлѐстку в каждом вертикальном монтажном стыке полотнищ, принимаемую равной 200 мм, тогда длина полотнища стенки может быть определена по формуле. РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРАРасчѐт конструкций резервуаров выполняют по предельным состояниям в соответствии с При возведении и эксплуатации на конструкции резервуара действуют постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки. К постоянным нагрузкам относят нагрузки от собственного веса элементов конструкций резервуаров. К временным длительным нагрузкам относят: нагрузку от веса стационарного оборудования; гидростатическое давление хранимого продукта; избыточное внутреннее давление или относительное разрежение в газовом пространстве резервуара; снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением; нагрузку от веса теплоизоляции; температурные воздействия; воздействия от деформаций основания, не сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта. К временным кратковременным нагрузкам относят: ветровые нагрузки; снеговые нагрузки с полным нормативным значением; нагрузки от веса людей, инструментов, ремонтных материалов; нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении, транспортировании, монтаже. К особым нагрузкам относят: сейсмические воздействия; аварийные нагрузки, связанные с нарушением технологического процесса; воздействия от деформаций основания, сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта. При определении нагрузки от собственного веса элементов конструкций резервуара следует использовать значения номинальной толщины элементов. При проверке несущей способности указанных элементов конструкций резервуара используют значения расчѐтной толщины элементов. Расчѐт стенкиПроверка несущей способности стенки резервуара должна включать в себя: расчѐт прочности при статическом нагружении в условиях эксплуатации и гидроиспытаний; проверка устойчивости при статическом нагружении; проверка прочности и устойчивости при сейсмических воздействиях (в сейсмоопасных районах); расчѐт малоцикловой прочности (при необходимости определения срока службы резервуара). Основной нагрузкой при расчѐте стенки на прочность является гидростатическое давление, которое, совместно с избыточным давлением, вызывает появление в стенке кольцевых растягивающих напряжений. Таким образом, при определении кольцевых напряжений рассматривают следующие загружения: а) нагрузка от гидростатического давления жидкости в расчѐтном уровне каждого пояса Рж (кН/м²): Номинальная толщина стенки t в каждом поясе резервуара должна назначаться по формулам:  где По согласованию с Заказчиком допускается принимать xL = 0. Здесь и далее обозначено: Индексы U, L относятся к параметрам поясов, примыкающих соответственно сверху и снизу к i-му стыку (рис. 9.1). Расчет производится последовательно от нижнего пояса к верхнему. При вычислении толщины первого пояса следует принять xL = 0. Допускается использовать толщины поясов tL, полученные по результатам расчета стенки на устойчивость (п. 9.2.3) и сейсмостойкость (п. 9.6). Результаты расчета толщины t для каждого пояса стенки следует округлить до целого числа в большую сторону в соответствии с толщинами проката по ГОСТ 19903-74, если не указаны специальные условия поставки листового проката. Пример расчета стенки резервуаров из условия прочности приведен в Приложении П.5. По согласованию с Заказчиком допускается назначать толщины стенки резервуара на основе конечно-элементного расчета составной цилиндрической оболочки с учетом ее моментного состояния. При этом в расчетную модель должна быть включена окрайка днища, связанная с основанием односторонними связями, не сопротивляющимися отрыву днища от фундамента. Коэффициенты условий работы для поясов стенки в режиме эксплуатации принимаются в этом случае такими же, как для режима гидравлических испытаний. Расчет стенки резервуара на устойчивость выполняется в соответствии с указаниями СНиП II-23-81* и включает проверку толщин поясов стенки, необходимость установки промежуточных ветровых колец, а также назначение мест установки и сечений колец, если таковые требуются. Устойчивость стенки резервуара обеспечена при выполнении следующего условия: 9.2.3.1.2. Редуцированная высота стенки вычисляется по формуле:  Показатель степени в формуле для величины Нr может быть изменен в меньшую сторону в случае применения уточненных методик расчета устойчивости цилиндрической оболочки переменной толщины. При наличии ребра жесткости в пределах i-гo пояса в качестве hi берется расстояние от кромки этого пояса до ребра жесткости. В резервуарах с плавающей крышей для верхнего пояса в качестве hi берется расстояние от нижней кромки пояса до ветрового кольца. Коэффициент С0 следует определять по формулам:  Меридиональные напряжения в i-ом поясе стенки вычисляются следующим образом: а) для резервуаров со стационарной крышей: б) для резервуаров с плавающей крышей: Кольцевые напряжения в i-ом поясе стенки следует определять по формулам: а) для резервуаров со стационарной крышей: σ2 = (0,95·1,2pv + 0,9·0,5kpw) δ. б) для резервуаров с плавающей крышей: σ2 = kpwδ, где k - коэффициент учета изменения ветрового давления по высоте стенки z, определяемый по табл. 6 СНиП 2.01.07-85*, либо, если 5 м ≤ z ≤ 40 м, по формуле: k = 0,365 ln (z) + 0,157. Если Gt = 0, или pv = 0, или ps = 0 формулы 9.2.3.1.4-9.2.3.1.5 должны быть приведены в соответствие с полученным сочетанием нагрузок. Коэффициент fs, учитывающий форму стационарной крыши, принимается равным: - 0,7 для купольных крыш при ρr < D, - 0,9 для купольных крыш при D ≤ ρr < 1,1D, - 1,0 для конических и прочих купольных крыш. 9.2.3.1.8. При невыполнении условия 9.2.3.1.1 для обеспечения устойчивости стенки следует увеличить толщину верхних поясов, или установить промежуточное кольцо (кольца) или то и другое вместе. При этом место установки промежуточного кольца должно обеспечивать равенство величин HrL, HrU, полученных по формуле 9.2.3.1.2 для участков стенки ниже и выше кольца, и быть не ближе 150 мм от горизонтального сварного шва. Если условие HrL = НrU обеспечить невозможно, ветровое кольцо должно быть установлено на расстоянии 150 мм ниже или выше горизонтального сварного шва, для которого разница величин HrL, HrU будет минимальной. 9.2.3.1.9. После установки промежуточного ветрового кольца, участки стенки над кольцом и под ним должны быть устойчивы, то есть должны удовлетворять условию 9.2.3.1.1. 9.2.3.1.10. Допускается расчет на устойчивость стенки резервуара выполнять по формулам, выражающим критерий устойчивости через действующие и критические значения вертикальной (осевой) нагрузки и внешнего давления: В качестве вертикальной нагрузки N следует принимать расчетное сочетание снеговой, весовой нагрузок и вакуума (при наличии стационарной крыши), передающихся на нижнюю отметку наиболее тонкого пояса стенки резервуара, а при одинаковой толщине нескольких поясов - на нижнюю отметку нижнего из них. В качестве внешнего давления Р следует принимать расчетное сочетание проектного вакуума и статической составляющей ветровой нагрузки, отнесенной к уровню верха стенки резервуара. Коэффициенты сочетаний нагрузок принимаются по аналогии с пп. 9.2.3.1.4-9.2.3.1.6. Расчѐт узла сопряжения стенки с днищемЭлементы и узлы крыши должны быть запроектированы таким образом, чтобы максимальные усилия и деформации в них не превышали предельных значений по прочности и устойчивости, регламентируемых СНиП II-23-81*, для всех расчетных нагрузок и их сочетаний, приведенных в таблицах П. 4.2, П. 4.3 При расчете учитываются сочетания воздействий, в которых участвуют максимальные значения расчетных нагрузок, действующих на крышу «сверху вниз» (комбинации 1,3, таблица П. 4.2 Приложения П.4): - от собственного веса элементов крыши в некоррозионном состоянии; - от веса стационарного оборудования и площадок обслуживания на крыше; - от собственного веса теплоизоляции на крыше; - от веса снегового покрова при равномерном или неравномерном распределении снега на крыше; - от внутреннего разрежения в газовоздушном пространстве резервуара. В резервуарах, работающих с внутренним избыточным давлением, следует также учитывать сочетание нагрузок, в котором участвуют следующие воздействия (комбинация 2, таблица П. 4.2 Приложения П.4): а) нагрузки, действующие на крышу «сверху вниз» и принимаемые с минимальными расчетными значениями: - от собственного веса элементов крыши в корродированном состоянии, - от веса стационарного оборудования и площадок обслуживания на крыше, - от собственного веса теплоизоляции на крыше; б) нагрузки, действующие на крышу «снизу вверх» и принимаемые с максимальными расчетными значениями: - от избыточного давления с коэффициентом надежности по нагрузке 1,2; - от отрицательного давления ветра. Для сейсмоопасных районов строительства в проверку несущей способности элементов крыши необходимо включать расчет на особые сочетания нагрузок (комбинации 4, 5, 6 таблица П. 4.2 Приложения П.4) с учетом сейсмического воздействия, определяемого в соответствии со СНиП II-7-81*. Номинальные толщины и геометрические характеристики листовых и прокатных элементов крыши назначаются с учетом припуска на коррозию Учет снеговых нагрузокНесущая способность крыши должна проверяться с учетом равномерного и неравномерного распределения снеговой нагрузки по ее поверхности. Величина действующей на крышу снеговой нагрузки вычисляется по формуле: psr = μрs. . Коэффициент неравномерности распределения снегового покрова μ следует определять по таблице 9.5. В таблице 9.5 используются следующие коэффициенты:   Расчѐт анкерного крепления корпуса резервуара к основаниюАнкерное крепление обязательно предусматривается для резервуаров повышенного давления. В резервуарах низкого давления оно устанавливается в случаях, если опрокидывающий момент резервуара от воздействия расчѐтной ветровой или сейсмической нагрузок превышает восстанавливающий момент. Обычно анкерное крепление стенки производится при строительстве резервуара в районе со скоростным напором ветра 0,85-1,00 кПа (VII ветровой район, например, Анадырь, Курильск, Петропавловск-Камчатский, побережья морей, океанов, острова). При резервуаре, заполненном на небольшую высоту, возможен отрыв корпуса резервуара от основания под действием внутреннего избыточного давления. Под избыточным давлением 2 кПа при толщине слоя жидкости 300 мм края незакрепленного днища поднимаются: в резервуаре ѐмкостью 5000 м³ – на 50 мм, а в резервуаре ѐмкостью 10000 м³ – на 80 мм [12]. Анкерные крепления располагают по периметру стенки резервуара на равных расстояниях не более 3 м друг от друга. Месторасположение анкерных болтов должно быть удалено от монтажного шва не менее чем на 0,75 м. При расчѐте анкерного крепления необходимо определить: количество болтов, расстояние между болтами, расстояние между стенкой резервуара и осью анкерных болтов, диаметр болтов (не менее 24 мм), размеры, армирование и глубину заложения железобетонной плиты для крепления анкера, размеры опорного столика, размеры кольца жесткости, подкрепляющего стенку. Основания и фундаментыРасчет нагрузок на основание и фундамент резервуараРеактивные усилия, передаваемые с корпуса на основание и фундамент резервуара, определяются в зависимости от конструктивных, технологических, климатических, сейсмических нагрузок и их сочетаний, приведенных в таблице В состав нагрузок, передаваемых по контуру стенки резервуара на его фундамент, входят нагрузки двух типов. Нагрузки первого типа, обеспечивающие осесимметричное распределение усилий по контуру стенки, включают: - вес резервуара с учетом оборудования и теплоизоляции, за вычетом центральной части днища; - снеговую нагрузку; - избыточное давление и разрежение в газовом пространстве резервуара. Нагрузка второго типа возникает от ветрового воздействия на корпус резервуара и создает кососимметричное распределение усилий по контуру стенки. Ветровая нагрузка вызывает появление опрокидывающего момента, вычисляемого относительно точки, расположенной на оси симметрии опорного контура стенки с подветренной стороны резервуара. Нагрузки первого типа создают момент, препятствующий опрокидыванию резервуара. Перечень необходимых расчетов включает: - определение нагрузок на центральную часть днища в условиях эксплуатации, гидро- пневмоиспытаний и при сейсмическом воздействии; - расчет максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки в условиях эксплуатации и при сейсмическом воздействии; - проверку на отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления на пустой резервуар; - проверку на опрокидывание пустого резервуара путем сравнения опрокидывающего момента и момента от удерживающих сил; - проверку резервуара с продуктом на опрокидывание в условиях землетрясения; - расчет анкеров, если происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего давления на пустой резервуар; - расчет анкеров, если устойчивость пустого резервуара от опрокидывания не обеспечена; - расчет анкеров, если устойчивость резервуара с продуктом от опрокидывания при землетрясении не обеспечена. Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара при землетрясении приведен в п. 9.6.6. 10.2.4. Опрокидывающий момент, действующий на резервуар в результате ветрового воздействия, вычисляется по формуле: где  Расчетная погонная нагрузка по контуру стенки характеризуется максимальным и минимальным значениями, соответствующими диаметрально противоположным участкам фундамента (рис. 10.1). Максимальная и минимальная нагрузки определяются соответственно, как сумма и разность максимальных нагрузок первого и второго типа (с учетом знаков). Расчетная нагрузка по контуру стенки в основании резервуара определяется по формулам: Нагрузки на фундамент, передаваемые по контуру стенки резервуара Расчетная вертикальная нагрузка на фундамент резервуара, соответствующая 1-му расчетному сочетанию нагрузок (таблица П. 4.6 Приложения П.4), составляет: Qmax = γn{1,05(Gs + Gr) + 0,95[1,05(Gs0 + Gr0) + 1,3(Gst + Grt)] + (0.9fsps + 0,95·1,2рv)πr2}. Если теплоизоляция, или вакуум, или снеговая нагрузка отсутствуют, формула 10.2.6 должна быть приведена в соответствие с полученным сочетанием нагрузок. Коэффициент fs назначается согласно указаниям п. 9.2.3.1.7. Нагрузки на центральную часть днища определяются исходя из величины внутреннего избыточного давления, максимального проектного уровня налива и плотности продукта (эксплуатация) или воды (гидро- пневмоиспытания). Эту нагрузку следует определять по формулам: pf = γn[0,001g(ρH + ρstbc) + 1,2p], Pfg = γn[0,001g(ρgH0g + ρstbc) + 1,25p]. Конструктивные решения фундаментовУстройство фундаментов под резервуары рекомендуется выполнять с применением следующих конструктивных решений: - грунтовая подушка (рис. 10.2); - кольцевой железобетонный фундамент (рис. 10.3); - сплошная железобетонная плита (рис. 10.4). Для устройства грунтовой подушки используются чистые и прочные сыпучие материалы - песок и щебень.  Формирование подушки осуществляется слоями толщиной около 150 мм с утрамбовкой слоев катками массой от 5 до 10 тонн. Высота подушки должна составлять не менее 0,5 м. По верху подушки устраивается гидрофобный слой из битумно-песчаной смеси толщиной не менее 50 мм, состоящей из формованной в горячем состоянии смеси следующих компонентов: 9 % битума, растворенного в чистом керосине, 10 % портландцемента и 81 % чистого песка. Дренаж грунтовой подушки и контроль протечек через возможные повреждения днища обеспечивается путем установки по периметру фундамента на расстоянии не более 5 м друг от друга радиальных дренажных трубок диаметром 75 мм, закрытых с торцов пластиковой сеткой 10 × 10 мм.  10.3.3. Кольцевой железобетонный фундамент используется при наличии значительных контурных нагрузок по периметру стенки или при необходимости установки анкеров. Ширина кольцевого фундамента должна быть не менее 0,8 м для резервуаров объемом до 3000 м3 и не менее 1,0 для резервуаров объемом свыше 3000 м3. Толщина железобетонного кольца принимается не менее 0,3 м. При строительстве резервуаров в сейсмических районах наличие кольцевого железобетонного фундамента является обязательным. Ширина кольца должна быть не менее 1.5 м, а толщина не менее 0,4 м.   Фундамент в виде сплошной железобетонной плиты рекомендуется для резервуаров диаметром не более 15 м на немерзлых грунтах, для всех резервуаров на мерзлых грунтах, а также для всех резервуаров при хранении в них этилированных бензинов, реактивного топлива или иных ядовитых продуктов. Для обнаружения возможных протечек продукта железобетонная плита должна иметь уклон не менее 1 % от центра к периметру, а также радиально расположенные дренажные канавки. ЛИТЕРАТУРА1) ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс] : утв. Госгортехнадзором России 09.06.03 : взамен ПБ 03-381-00. – Режим доступа : Стройконсультант. 2) СНиП II-23-81*. Стальные конструкции : строит. нормы и правила [Текст] : утв. Госстроем СССР 14.08.81 : взамен СНиП II-В.3-72; СНиП II-И.9-62; СН 376-67 : дата введ. 01.01.82. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 96 с. 3) Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81* «Стальные конструкции») [Текст] : утв. ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР 15.08.85. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 148 с. 4) СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конструкций [Текст] : свод правил по проектированию и строительству : утв. и введен ЦНИИСК им. Кучеренко 01.01.05 : введен впервые. – М. : ФГУП ЦПП, 2005. – 188 с. 5) СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия [Текст] : строит. нормы и правила : утв. Госстроем СССР 29.07.85 : взамен главы СНиП II-6-74 : дата введ. 01.01.87. – М. : ФГУП ЦПП, 2005. – 44 с. 6) Металлические конструкции [Текст] : справочник проектировщика : в 3 т. / под общ. ред. В. В. Кузнецова. – М. : АСВ, 1998. 7) ГОСТ 31385-2008. Резервуары вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов [Текст] : межгосударственный стандарт : введ. 01.07.2010. – М. : Стандартинформ, 2010. – 56 с. 8) Металлические конструкции. Справочник проектировщика под ред. Н. П. Мельникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1980. 9) Металлические конструкции. Общий курс [Текст] : учеб. для вузов / Е. И. Беленя, В. А. Балдин, Г. С. Ведеников [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1986. – 560 с. 10) Вертикальный цилиндрический резервуар [Текст] : метод. указания к выполнению курсового проекта «Листовая конструкция» / сост. И. В. Молев, В. С. Ширманов. – Горький : ГИСИ им. В. П. Чкалова, 1987. – 83 с. 11) Металлические конструкции [Текст] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю. И. Кудишин, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева [и др.] / под ред. Ю. И. Кудишина. – 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 688 с. |