Лабораторная работа по теме: Изучение мощности и КПД источника тока.. Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 291000 и 291100

Скачать 0.67 Mb. Скачать 0.67 Mb.

|

|

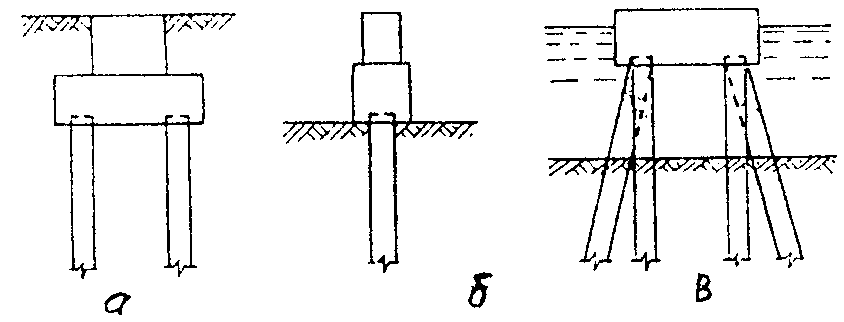

Министерство общего и профессионального образования РФ Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ ОПОР МОСТОВ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 291000 и 291100 Одобрено редакционно-издательским советом Волгоград 2007 1. Типы свайных фундаментов и область их применениЯ Свайные фундаменты в современном мостостроении стали одним из основных типов фундаментов. Условия их применения практически не ограничены в силу возможности использования свай различной конструкции и различных технологических приемов для сооружения фундаментов на сваях. Свайные фундаменты применяют при наличии в верхней зоне грунтов основания слабых грунтов, когда возникает необходимость передачи нагрузки от сооружения на более плотные слои грунта, залегающие на значительной глубине. Сваями называют погружаемые в грунт или сформированные в грунте в вертикальном или наклонном положении длинные элементы, передающие нагрузку на нижележащие слои грунта основания. Свайным фундаментом называют группу свай, объединенных сверху конструкцией в виде плиты, называемой ростверком. Ростверк свайного фундамента предназначен для передачи и равномерного распределения нагрузки на сваи. Ростверк является несущей конструкцией и служит для опирания опоры моста. Различают свайные фундаменты с низким ростверком, промежуточным и высоким (рис. 1). Подошва высокого ростверка возвышается над поверхностью грунта, низкий ростверк заглублен в грунт, а подошва промежуточного ростверка расположена на поверхности грунта. Отличительной особенностью между этими видами конструкций является то, что при воздействии на них горизонтальной нагрузки в низких свайных ростверках по боковым граням возникает отпор грунта, а в промежуточных и высоких свайных ростверках этот отпор отсутствует. Фундаменты с низким ростверком применяют на реках с тяжелым ледовым режимом, а также в поймах рек и в пределах мелких водоемов, когда необходимо заглубить обрез фундамента ниже поверхности грунта или самого низкого уровня воды. Кроме того, такие фундаменты применяют при необходимости заглубления свай ниже зоны истирающего воздействия песчаных и галечных наносов. Плита, погруженная в грунт на достаточную глубину, способна воспринимать внешние горизонтальные силы и изгибающие моменты, передавая их окружающему грунту своими боковыми гранями. Этим она разгружает сваи на действие указанных силовых воздействий и позволяет использовать более тонкие и короткие сваи или уменьшать их число в фундаменте. Свайные фундаменты с высоким ростверком имеют некоторые преимущества перед фундаментами с заглубленной в грунт плитой. К этим преимуществам относятся следующие: при одинаковых несущих способностях и жесткости на их сооружение затрачивается меньше материалов и трудозатрат; отпадает необходимость в устройстве котлованов; вместо монолитной плиты могут использоваться ростверки из сборного железобетона; с большей эффективностью используются оболочки и буровые столбы; уменьшаются местные размывы дна русла; применением наклонно расположенных элементов можно создать свайные фундаменты по жесткости и несущей способности равноценные фундаментам с низким ростверком.  Рис. 1. Схемы свайных ростверков: а - низкий; б - средний; в - высокий 2. Виды свай и их классификациЯ Основным конструктивным элементом свайного фундамента являются сваи. Классификация свай приведена в табл. 1. Таблица 1

продолжение табл. 1

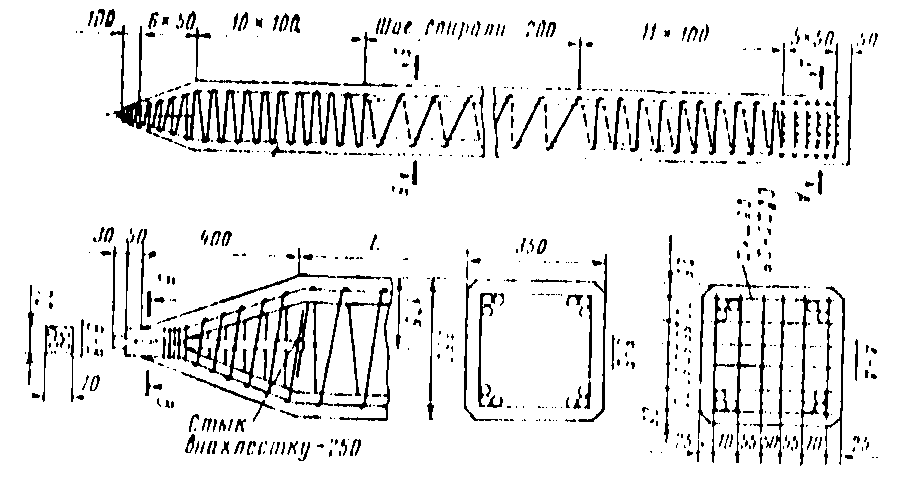

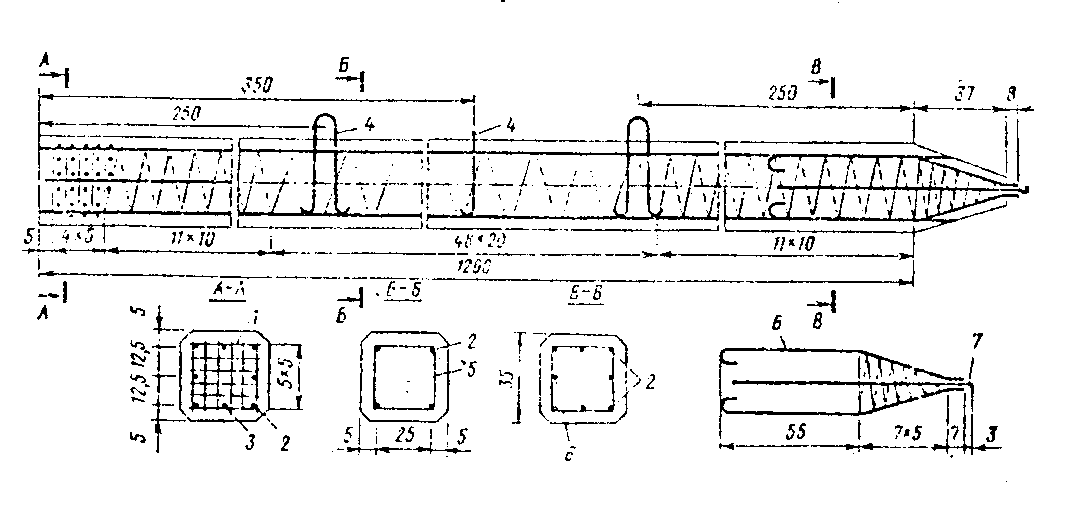

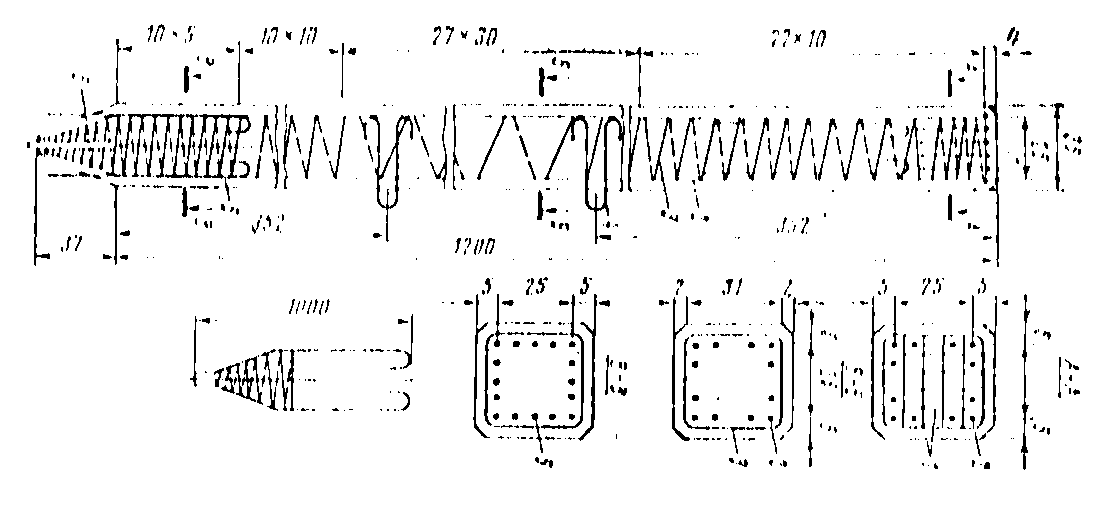

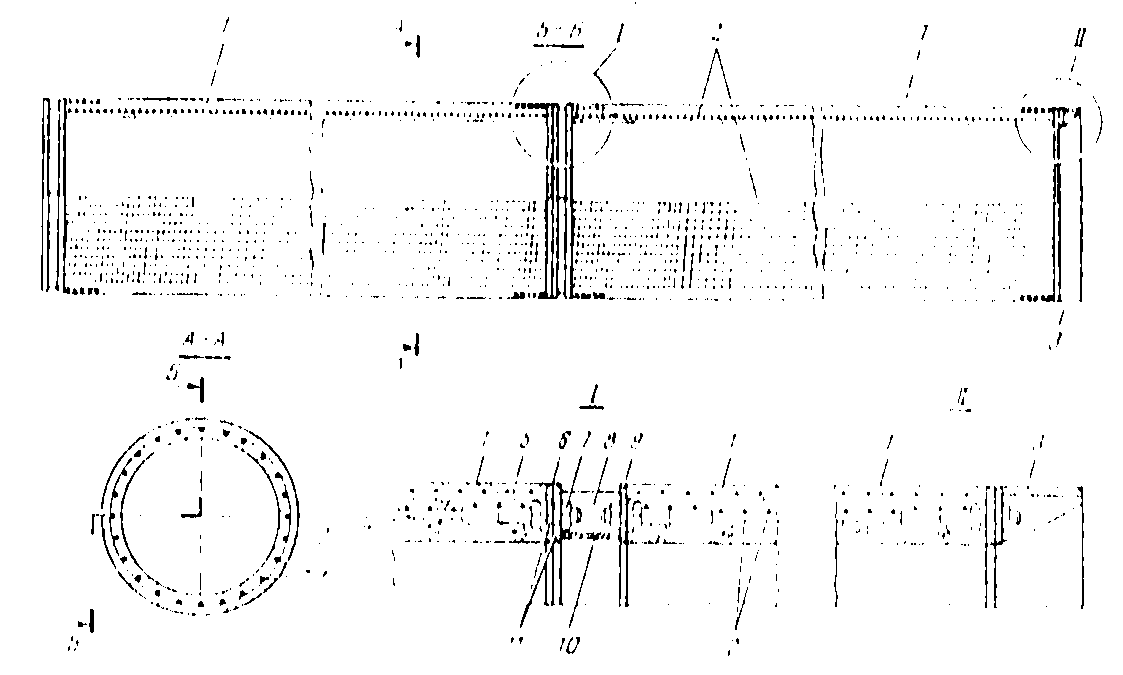

1 1Рис. 2. Конструкции забивной непреднапряженной железобетонной сваи  Рис. 3. Конструкция преднапряженной железобетонной сваи Рис. 3. Конструкция преднапряженной железобетонной сваи Рис. 4. Конструкция преднапряженной сваи с проволочной арматурой  Рис. 5. Железобетонная оболочка: 1 - секции оболочки; 2 - спиральная арматура; 3 - нож; 4 - продольная арматура; 5 - коротышы из арматуры; 6 - фланцевый стык; 7 - монтажная гайка; 8 - диафрагма; 9 - упорное кольцо; 10 - обечайка; 11 - торцевые кольца 3. Определение несущей способности свай Несущая способность одиночной сваи определяется из условий работы материала, из которого она изготавливается, и грунта, в который она погружается. Сопротивление сваи действию вертикальной нагрузки определяется как наименьшее из величин, вычисляемых из условий прочности материала сваи и грунта, удерживающего сваю. Несущую способность свай по грунту и материалу рассчитывают по первой группе предельных состояний. 3.1. Определение несущей способности железобетонной сваи по материалу Несущая способность железобетонной сваи по материалу Fd, кН, Fd = c(bRbAb + RsAs), (1) где c - коэффициент условий работы (c = 0,6 - для набивных свай и 0,9 - для сборных железобетонных свай при размере поперечного сечения b 200 мм и c = 1 при b 200 мм); - коэффициент продольного изгиба, учитываемый лишь для достаточно мощных слоев слабых грунтов, в остальных случаях = 1; b - коэффициент условий работы бетона; Rb - призменная прочность бетона, определяемая по /7/; Ab - площадь поперечного сечения бетона сваи; Rs - расчетное сопротивление арматуры сжатию, определяемое по /7/; As - площадь поперечного сечения продольной арматуры. Одиночную сваю по несущей способности грунтов основания рассчитывают, исходя из условия: N Fd/k, (2) где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю; Fd - расчетная несущая способность сваи по грунту; k - коэффициент надежности (если несущая способность определена расчетом или по результатам динамических испытаний без учета упругих деформаций грунта, k = 1,4; если несущая способность определена по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом и статического зондирования, или по результатам динамических испытаний с учетом упругих деформаций грунта, k = 1,25; если несущая способ-ность сваи определена по результатам испытаний статической нагрузкой, k = 1,2). 3.2. Определение несущей способности свай-стоек по грунту В связи с тем, что грунт под нижним концом сваи-стойки значительно прочнее, чем грунт, который окружает ее боковую поверхность, несущая способность будет зависеть только от прочности грунта под нижним концом сваи. Несущую способность Fd, кН, забивной сваи, сваи-оболочки, набивной и буровой свай, опирающихся на скальный грунт, а также буровой сваи, опирающейся на малосжимаемый грунт (E 50 МПа) следует определять по формуле: Fd = cRA, (3) где c - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1; А - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай сплошного сечения равной площади поперечного сечения, а для полых свай круглого поперечного сечения и свай-оболочек - равной площади поперечного сечения нетто при отсутствии заполнения их полости бетоном и равной площади поперечного сечения брутто при заполнении этой полости бетоном на высоту не менее ее трех диаметров. Расчетное сопротивление грунта R, кПа, под нижним концом сваи-стойки следует принимать: а) для всех видов свай, опирающихся на скальные и малосжимаемые грунты, R = 20000 кПа; б) для набивных и буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном и заделанных в невыветрелый скальный грунт (без слабых прослоек) не менее чем на 0,5 м, - по формуле: R = (Rc,n/g)[(ld/df) + 1,5], (4) где Rc,n - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа; g = 1,4 - коэффициент надежности по грунту; ld - расчетная глубина заделки набивной и буровой свай и сваи-оболочки в скальный грунт, м; df - наружный диаметр заделанной в скальный грунт части набивной и буровой сваи и сваи-оболочки, м; в) для свай-оболочек, равномерно опираемых на поверхность невыветрелого грунта, прикрытого слоем нескальных неразмываемых грунтов толщиной не менее трех диаметров сваи-оболочки, - по формуле: R = (Rc,n/g), (5) где Rc,n ,g - то же, что в формуле (4). При наличии в основании набивных, буровых свай и свай-оболочек выветрелых, а также размягченных скальных грунтов, их предел прочности на одноосное сжатие следует принимать по результатам испытаний штампами или по результатам испытания свай и свай-оболочек статической нагрузкой. 3.3. Определение несущей способности по грунту свай трениЯ Несущая способность свай трения по грунту зависит от его сопротивления погружению сваи, которое развивается как под нижним концом сваи, так и по ее боковой поверхности. Широкое распространение получили методы определения несущей способности: практический, основывающийся на табличных данных /9/, динамический, метод статического зондирования и испытание свай статической нагрузкой. Несущую способность Fd, кН, висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле: n Fd = c(cRRA + ucffihi), (6) i=1 где c = 1 - коэффициент условий работы сваи в грунте; R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое согласно /9/ по табл.1 (см. табл. 2) ; A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади сваи-оболочки нетто; u - наружный периметр поперечного сечения сваи, м2; fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа, принимаемое согласно /9/ по табл. 2 (см. табл. 3); hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м, причем hi 2,0 м; cR, cf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые согласно /9/ по табл. 3 (см. табл. 4). В формуле (6) суммируют сопротивления грунта по всем слоям, пройденным сваей, за исключением случаев, когда проектом предусматривается планировка территории срезкой или возможен размыв грунта. В этих случаях суммируют сопротивления всех слоев грунта, расположенных соответственно ниже уровня планировки (срезки) и дна водоема после его местного размыва при расчетном паводке. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай. Несущую способность пирамидальной, трапецеидальной и ромбовидной свай, прорезающих песчаные и пылевато-глинистые грунты Fd, кН, с наклоном боковых граней ip 0,025 определяют по формуле: n Fd = c[RA + hi(uifi + uo,iipEikir)], (7) i=1 где c, R, A, Fd, hi, fi - то же, что в формуле (6); ui - наружный периметр i-го сечения сваи, м; uo,i - сумма размеров сторон i-го поперечного сечения сваи, м, которые имеют наклон к оси сваи; ip - наклон боковых граней сваи в долях единицы; Ei - модуль деформации i-го слоя грунта, окружающего боковую поверхность сваи, кПа, определяемый по результатам компрессионных испытаний; ki - коэффициент, зависящий от вида грунта и принимаемый cогласно /9/ по табл. 4 (см. табл. 5); r = 0,8 - реологический коэффициент. Несущую способность Fdu, кН, висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружаемых без выемки грунта, работающих на выдергивание, определяют по формуле: n Fdu = cucffihi, (8) i=1 где u, cf , fi, hi - то же, что в формуле (6); c - коэффициент условий работы; для свай, погружаемых в грунт на глубину менее 4 м, c = 0,6, то же на глубину 4 м и более c = 0,8 - для всех зданий и сооружений, кроме опор воздушных линий электропередачи, для которых коэффициент c принимается согласно /9/. В фундаментах опор мостов не допускается работа свай на выдергивание при действии одних только постоянных нагрузок. Несущую способность Fd, кН набивной и буровой свай с уширениями и без уширения, а также сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта и заполняемой бетоном, работающих на сжимающую нагрузку, определяют по формуле: n Fd = c(cRRA + ucffihi), (9) i=1 где cR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, cR = 1 во всех случаях, за исключением свай с камуфлетными уширениями, для которых этот коэффициент принимать cR = 1,3, и свай с уширением, бетонируемых подводным способом, для которых cR = 0,9, а также для опор воздушных линий электропередачи, для которых коэффициент cR принимать согласно /9/ раздела 12; c - коэффициент условий работы сваи; в случае ее опирания на пылевато-глинистые грунты со степенью влажности Sr < 0,9 и на лессовые грунты c = 0,8, в остальных случаях c = 1; R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по указаниям п. 4.7. /9/, а для набивной, изготовленной по технологии, указанной в п. 2.4., а, б, в /9/ по табл.1 (см. табл. 2 ); A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая равной: для набивных и буровых свай с уширением - площади поперечного сечения уширения в месте его наибольшего диаметра; для свай-оболочек, заполняемых бетоном, - площади поперечного сечения брутто; u - периметр поперечного сечения сваи, м2; cf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования и принимаемый по табл. 5 /9/ (см. табл. 6); fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности ствола сваи, кПа, принимаемое согласно /9/ по табл. 2 (см. табл. 3); hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м, причем hi 2,0 м. Расчетное сопротивление R под нижним концом сваи принимается согласно /9/ по табл. 1 (см. табл. 2), если свая изготавливается по следующей технологии: - набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью; - набивные виброштампованные, устраиваемые в пробитых скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом и закрепленным на ней вибропогружателем. Расчетное сопротивление R, кПа, грунта под нижним концом сваи следует принимать: а) для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и песчаных грунтов в основании набивной и буровой свай с уширениями и без уширения, сваи-оболочки, погружаемой с полным удалением грунтового ядра по формуле (10), а сваи-оболочки, погружаемой с сохранением грунтового ядра из указанных грунтов на высоту 0,5 м и более, - по формуле (11). R = 0,754(1I'd + 23Ih), (10) R = 4(1I'd + 23Ih), (11) где 1, 2, 3, 4 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 6 (см. табл. 7) в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения I грунта основания, определяемого в соответствии с указаниями /9/ п. 3.5; I' - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3, в основании сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды); I - осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, кН/м3, расположенных выше нижнего конца сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды); d - диаметр, м, набивной и буровой свай, диаметр уширения (для сваи с уширением), сваи-оболочки или диаметр скважины сваи-столба, омоноличенного в грунте цементно-песчаным раствором; h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при планировке срезкой), для опор мостов - от дна водоема после его общего размыва при расчетном паводке; б) для пылевато-глинистых грунтов в основании - по /9/ табл. 7 (см. табл. 8). Расчетное сопротивление R, кПа (тс/м2), грунта под нижним концом сваи-оболочки, погружаемой без удаления грунта или с сохранением грунтового ядра высотой не менее трех диаметров оболочки на последнем этапе ее погружения и не заполняемой бетоном (при условии, что грунтовое ядро образовано из грунта, имеющего те же характеристики, что и грунт, принятый за основание конца сваи-оболочки), следует принимать по табл. 2 с коэффициентом условий работы, учитывающим погружение свай-оболочек в соответствии с поз. 4 табл. 4, причем расчетное сопротивление в указанном случае относится к площади поперечного сечения сваи-оболочки нетто. Таблица 2

Примечания. 1. Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой - для пылевато-глинистых. 2. В табл. 2 и 3 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от дна уровня болота. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в табл. 2 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6 м. 3. Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести IL пылевато-глинистых грунтов значения R и fi в табл. 2 и 3 определяются интерполяцией. 4. Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по данным статического зондирования, значения R по табл. 2 для свай, погруженных без использования подмыва и лидерных скважин, следует увеличить на 100%. При определении степени плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значения R по табл. 2 следует увеличить на 60%, но не более чем до 20000 кПа (2000 тс/м2). 5. Значения расчетных сопротивлений R по табл. 2 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее: 4,0 м - для мостов и гидротехнических сооружений; 3,0 м - для зданий и прочих сооружений. 6. Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,150,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20%. 7. Для супесей при числе пластичности IL 4 и коэффициенте пористости e < 0,8 расчетные сопротивления R и fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности. Таблица 3

Примечания. 1. При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай fi по табл. 3 следует учитывать требования, изложенные в примечаниях 2 и 3 к табл. 2. 2. При определении по табл. 3 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай fi пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. 3. Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай fi следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в табл. 3. 4. Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости e < 0,5 и глин с коэффициентом e < 0,6 следует увеличивать на 15 % по сравнению со значениями, приведенными в табл. 3, при любых значениях показателя текучести. Несущую способность Fdu, кН (тс), набивной и буровой свай и сваи-оболочки, работающих на выдергивающие нагрузки, следует определять по формуле: n Fdu = cucffihi, (12) i=1 где c - то же, что в формуле (8); u, cf, fi, hi - то же, что в формуле (9). Таблица 4

продолжение табл. 4

Примечание. Коэффициенты cR и cf по поз. 4 табл. 4 для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 > IL > 0 определяются интерполяцией. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||