Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских с. Методические указания к выполнению лабораторных работ Челябинск 2020 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

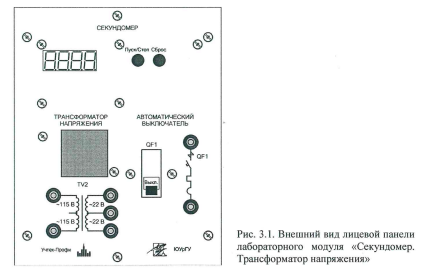

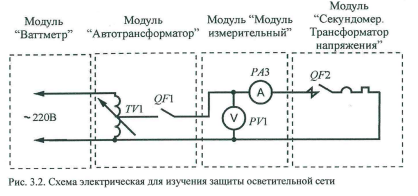

Теоретическая часть Автоматические воздушные выключатели (автоматы) служат для автоматического отключения электрической цепи при перегрузках, коротких замыканиях (КЗ), чрезмерном понижении напряжения питания, изменении направления мощности и т.п., а также для редких включений и отключений вручную номинальных токов нагрузки. К автоматам предъявляются следующие требования: токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток в течение сколь угодно длительного времени; автомат должен обеспечивать многократное отключение предельных токов КЗ. После отключения этих токов автомат должен быть пригоден для длительного пропускания номинального тока; для обеспечения электродинамической и термической стойкости энергоустановок, уменьшения разрушений и других последствий, вызываемых токами КЗ, автоматы должны иметь малое время отключения. С целью уменьшения габаритных размеров распределительного устройства и повышения безопасности обслуживания необходима минимальная зона выхлопа нагретых и ионизированных газов в процессе гашения дуги; элементы защиты автомата должны обеспечивать необходимые токи, времена срабатывания и селективность. В зависимости от вида воздействующей величины автоматы делятся на максимальные автоматы по току, минимальные автоматы по току, минимальные автоматы по напряжению, автоматы обратного тока, максимальные автоматы, работающие по производной тока, поляризованные максимальные автоматы (отключают цепь при нарастании тока в одном - прямом направлении) и деполяризованные, реагирующие на возрастание тока в любом направлении. Для построения селективно действующей защиты автоматы должны иметь регулировку тока и времени срабатывания. В некоторых случаях требуется комбинированная защита - максимальная по току и минимальная по напряжению. Автоматы, удовлетворяющие таким требованиям, называют универсальными. Автоматы общепромышленного и бытового применения обычно имеют лишь максимально-токовую защиту, отрегулированную на заводе. В эксплуатации характеристики автомата не могут быть изменены. Для уменьшения возможности соприкосновения персонала с деталями, находящимися под напряжением, автоматы закрыты пластмассовым кожухом и практически не выбрасывают дугу. Такие автоматы называют установочными. В любом автомате есть следующие основные узлы: токоведущая цепь, дугогасительная система, привод автомата, механизм свободного расцепления и элементы защиты - расцепители. Основными параметрами автоматов являются: собственное и полное время отключения, номинальный длительный ток, номинальное напряжение, предельный ток отключения. Под собственным временем отключения автомата понимают время от момента, когда ток достигает значения тока срабатывания, до начала расхождения его контактов. После расхождения контактов возникающая электрическая дуга должна быть погашена за наименьшее время с перенапряжением, не представляющим опасности для остального оборудования. В данной лабораторной работе используется автомат серии ВА47-29. Данный автомат имеет как электромагнитный (предназначенный для защиты от токов КЗ), так и тепловой (предназначенный для защиты от перегрузок) расцепители, автомат также предназначен для осуществления оперативного управления участками электрических цепей. Электромагнитный расцепитель настроен на ток отсечки 10/н (примерно 5 А). Преимущества автомата серии ВА47-29: Пластины из серебряного композита на подвижных и неподвижных контактах; Насечки на контактных зажимах, исключающие перегрев и оплавление проводов в местах присоединения; Широкий диапазон рабочих температур от -40 °C до +50 °C; Работают в любом положении относительно вертикали; Варианты исполнения на девятнадцать номинальных токов и три защитные характеристики (В, С и £>); Срок службы не менее 15 лет. Отключение автоматов происходит под действием на механизм свободного расцепления элементов защиты - расцепителей. Наиболее распространены максимальные расцепители. Для защиты оборудования от перегрузок необходимо, чтобы времятоковая характеристика расцепителя шла возможно ближе к характеристике защищаемого объекта. В максимальных расцепителях широко используются электромагнитные системы и тепловые системы с биметаллической пластиной. Электромагнитный расцепитель обладает высокой термической и электродинамической стойкостью и стойкостью к механическим воздействиям. До момента воздействия на механизм свободного расцепления якорь расцепителя обычно преодолевает значительный свободный ход (5-10 мм). Расцепление происходит за счет удара, в котором основную роль играет кинетическая энергия якоря, накопленная при его движении. Обмотка электромагнита расцепителя включена последовательно с нагрузкой. Регулирование тока срабатывания может производиться за счет натяжения противодействующей пружины расцепителя или изменения числа витков обмотки. Выдержки времени, зависимые от тока нагрузки, создаются разнообразными замедляющими устройствами, осуществляющими демпфирование за счет вязкости протекающей жидкости или газа. Наиболее просто зависящая от тока выдержка времени получается при помощи тепловых расцепителей, аналогичных по конструкции тепловым реле. Биметаллический элемент здесь состоит из двух пластин с различным коэффициентом линейного расширения а. В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены за счет проката в горячем состоянии, либо сваркой. Если такой элемент закрепить неподвижно и нагреть, то произойдет его изгиб в сторону материала с меньшим а. Широкое распространение в тепловых расцепителях получили такие материалы, как инвар (малое значение а) и хромоникелевая сталь (большое значение а). Нагрев биметаллического элемента может производится за счет тепла, выделяемого током нагрузки в самой пластине или в специальном нагревателе. Лучшие характеристики получаются при комбинированном нагреве, когда пластина нагревается и за счет проходящего через нее тока, и за счет тепла, выделяемого специальным нагревателем, обтекаемым тем же током нагрузки. Для оценки эффективности защиты строятся времятоковые характеристики защищаемого объекта и биметаллического элемента. Для построения этих характеристик, называемых защитными, используются паспортные или расчетные данные. Ток /ср теплового расцепителя составляет (1,2... 1,3 )/ном. Хотя времятоковая характеристика тепловых расцепителей достаточно хорошо согласуется с защищаемым объектом, они имеют следующие недостатки: Слабая термическая стойкость требует высокого быстродействия при отключении больших токов. В этих случаях обычно применяется комбинация из электромагнитного и теплового расцепителей. Электромагнитный расцепитель работает при КЗ, тепловой - при перегрузках. С ростом отключаемого тока растет усилие, необходимое для расцепления автомата. Поэтому тепловой расцепитель применяется при токах до 200 А. Выдержка времени тепловых расцепителей зависит от температуры окружающей среды, что ограничивает их применение. Разброс в токе срабатывания у тепловых расцепителей примерно в 2 раза больше, чем у электромагнитных. Малая термическая стойкость тепловых расцепителей определяет малую допустимую длительность КЗ, что затрудняет получение необходимой селективности. Используемое оборудование: лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения» (рис. 3.1); лабораторный модуль «Автотрансформатор»; лабораторный модуль «Модуль измерительный»; лабораторный модуль «Ваттметр»; соединительные проводники.  Порядок выполнения лабораторной работы Изучить теоретический материал необходимый для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению лабораторной работы. Согласно рис. 3.2 выполнить электрические соединения модулей для изучения защиты осветительной сети с помощью автоматического выключателя. РАЗ - амперметр переменного тока с пределом 5 А модуля «Модуль измерительный» (измеряет среднее значение переменного тока /ср, значение среднеквадратичного переменного тока /ср К8 рассчитывается по следующей формуле: /ср кв = 1,11 /ср.), РИ1 — вольтметр с пределом 250 В модуля «Модуль измерительный», QF1 - автоматический выключатель модуля «Автотрансформатор». QF2 - автоматический выключатель модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения». Монтаж схемы производить при отключенном питании.  Проверка токовой защиты. Установить выходное напряжение автотрансформатора Um = О В. После проверки правильности соединений схемы преподавателем или лаборантом, включить автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» модуля «Ваттметр». Включить автоматический выключатель QF\ модуля «Автотрансформатор» и автоматический выключатель QF1 модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения». Далее, увеличивать выходное напряжение автотрансформатора Umплавно, но быстро не более 1 сек., тем самым увеличивая ток нагрузки через автоматический выключатель QF1, добиться срабатывания максимальной защиты автоматического выключателя. Максимальные показания амперметра РАЗ (7ср) занести в табл. 3.1. Установить выходное напряжение автотрансформатора Um = О В. Дождаться охлаждения автомата QF2 и только после этого включить автомат для проведения следующего эксперимента. Повторить измерения по п. 3 не менее 4 раз. Таблица 3.1

Проверка тепловой защиты. Установить выходное напряжение автотрансформатора Um = О В. Включить автоматический выключатель QF2. Далее, увеличить выходное напряжение автотрансформатора Urv\, установив ток нагрузки через автоматический выключатель 1,4 А и одновременно запустить отсчет времени секундомером нажав кнопку «Пуск/Стоп» модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения». После срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя QF2 остановить секундомер, нажав кнопку «Пуск/Стоп», занести показания секундомера /откл (времени отключения) и тока при котором произошло отключение /ср в табл. 3.2. Дождаться охлаждения теплового расцепителя (не менее 3 мин) автоматического выключателя QF\. Повторить измерения не менее 3 раз. Таблица 3.2

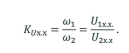

После проверки результатов преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить стенд в полной комплектности и исправности преподавателю или лаборанту, сделать вывод. Контрольные вопросы Укажите область применения автоматических выключателей. Какие требования предъявляются к автоматическим выключателям? Приведите классификацию автоматических выключателей. Перечислите основные узлы и параметры автоматических выключателей. Укажите тип автоматического выключателя применяемого в данной лабораторной работе. Опишите принцип действия максимальных расцепителей. Лабораторная работа №4 Проверка трансформаторов напряжения Теоретическая часть Трансформатор напряжения представляет собой статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования одного значения переменного напряжения в другое значение переменного напряжения. Трансформаторы широко применяются в системах передачи и распределения электрической энергии, в устройствах электропитания и силового оборудования, в системах регулирования и стабилизации напряжения и т, д. Трансформаторы классифицируются по следующим признакам: в зависимости от числа фаз преобразуемого напряжения - на однофазные и трехфазные; в зависимости от числа обмоток - на двухобмоточные и многообмоточные; в зависимости от конфигурации магнитопровода - на стержневые, броневые и тороидальные. По особенностям конструкции и применению трансформаторы подразделяются на следующие типы: силовые, измерительные, специальные, автотрансформаторы, импульсные, пик-трансформаторы и пр. Основными частями трансформаторов являются магнитпровод и катушка с обмотками. По способу изготовления магнитопроводы трансформаторов разделяют на пластинчатые и ленточные. Материалом для магнитопровода трансформаторов служит листовая электротехническая сталь различных марок и толщины. Ленточные (витые) магнитопроводы изготавливают из рулонной стали. Обмотки трансформаторов выполняют из медного или алюминиевого провода. Режимы работы трансформаторов: номинальный режим - режим работы трансформатора при номинальных значениях напряжения, частоты, нагрузки и номинальных условиях места установки и охлаждающей среды; режим холостого хода - при питании одной из обмоток трансформатора от источника с переменным напряжением и других обмотках, не замкнутых на внешние цепи; режим короткого замыкания - при питании хотя бы одной из обмоток от источника с переменным напряжением при коротком замыкании на зажимах одной из других обмоток; режим нагрузки - режим работы трансформатора при наличии токов не менее чем в двух его основных обмотках, каждая из которых замкнута на внешнюю цепь; другие режимы (аварийный режим, допустимый режим нагрузки, перегрузка трансформатора и пр.). Трансформаторы характеризуются коэффициентом трансформации по напряжению Ки, который равен отношению числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной ш2:  Первичная обмотка содержит большее число витков по сравнению с вторичной обмоткой имеющей меньшее число витков а>2. На первичную обмотку подается входное напряжение иг, которое трансформатор преобразует в меньшее по значению выходное напряжение U2- При этом коэффициент трансформации по напряжению Кихх (при работе трансформатора в режиме холостого хода):  Номинальный коэффициент трансформации по напряжению Кином определяется при коэффициенте мощности нагрузки 0,8... 1 и номинальных токах нагрузки трансформатора: Используемое оборудование: лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения»; лабораторный модуль «Модуль измерительный»; лабораторный модуль «Ваттметр»; лабораторный модуль «Автотрансформатор»; лабораторный модуль «Устройство защитного отключения. Нагрузка»; соединительные проводники. Порядок выполнения лабораторной работы Изучить теоретический материал необходимый для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению лабораторной работы. Согласно рис. 4.1 выполнить электрические соединения модулей для проверки трансформатора напряжения. Монтаж схемы производить при отключенном питании.  PV1 - вольтметр модуля «Модуль измерительный», РА1 - амперметр модуля «Модуль измерительный» (измеряет среднее значение переменного тока 1ср, значение среднеквадратичного переменного тока /ср кв рассчитывается по следующей формуле: /сР.кв = 1,11/CP)- PV2 - внешний мультиметр в режиме измерения переменного напряжения, с пределом до 200 В. |