Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и гражданских с. Методические указания к выполнению лабораторных работ Челябинск 2020 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

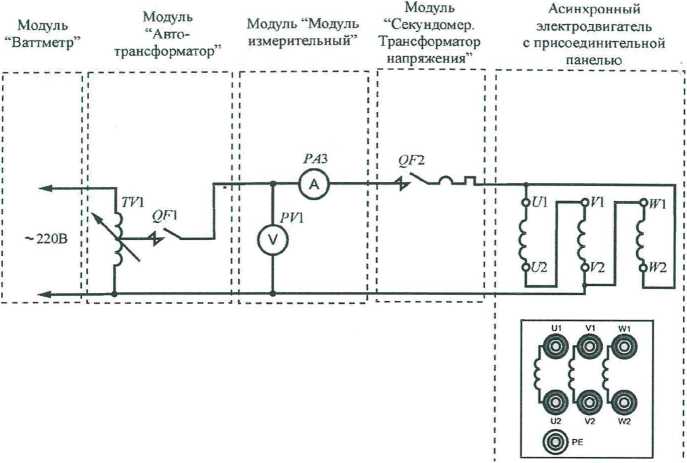

Лабораторная работа №10 Тепловая защита асинхронного электродвигателя переменного тока Теоретическая часть Правильный выбор и настройка защиты электродвигателей позволяют продлить ресурс их работы, обеспечить безаварийную работу и повысить их надежность в эксплуатации. Однако применение защиты удорожает электродвигатель, поэтому выбор типа и количества защит определяется не только технической, но и экономической целесообразностью их установки. Предусматриваются следующие виды защиты электродвигателей напряжением до 1000 В: защита от многофазных коротких замыканий и от минимального напряжения, а в сетях с глухозаземленной нейтралью - дополнительно от однофазных замыканий для электродвигателей переменного тока; защита от коротких замыканий и от недопустимого повышения частоты вращения для электродвигателей постоянного тока; защита от перегрузки для всех электродвигателей; защита от асинхронного режима для синхронных двигателей. Для защиты электродвигателей от коротких замыканий должны применяться предохранители или автоматические выключатели. Защита от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также при тяжелых условиях пуска и для ограничения длительности пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле. Защита должна действовать на отключение, или на сигнал, или на разгрузку, если последняя возможна. Для электродвигателей с повторно - кратковременным режимом работы применение этой защиты не требуется. Термочувствительные защитные устройства относятся к встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в обмотках электродвигателя (тепловая защита). Термочувствительные защитные устройства можно разделить на два типа: термисторы — полупроводниковые резисторы, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры, и термостаты — биметаллические выключатели, срабатывающие при достижении некоторой критической температуры. Термисторы в основном делятся на два класса: РТС-тппа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления и АТС-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Для защиты электродвигателей используются в основном РТС-термисторы (позисторы), обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, когда достигнута некоторая характеристическая температура. Применительно к электродвигателю это максимально допустимая температура нагрева обмоток статора для данного класса изоляции. Три (для двухобмоточных электродвигателей — шесть) РТС- термистора соединены последовательно и подключены к входу электронного блока защиты. Блок настроен таким образом, что при превышении суммарного сопротивления цепочки срабатывает контакт выходного реле, управляющий расцепителем автомата или катушкой магнитного пускателя. Термисторная защита предпочтительней в тех случаях, когда по току невозможно определить с достаточной точностью температуру электродвигателя. Это касается, прежде всего, электродвигателей с продолжительным периодом запуска, частыми операциями включения и отключения (повторно-кратковременным режимом) или электродвигателей с регулируемым числом оборотов (при помощи преобразователей частоты). Термисторная защита эффективна также при сильном загрязнении электродвигателей или выходе из строя системы принудительного охлаждения. Недостатком данного вида защиты является то, что с датчиками выпускаются далеко не все типы электродвигателей. Это особенно касается электродвигателей отечественного производства. Датчики могут устанавливаться только в условиях стационарных мастерских. Температурная характеристика термистора достаточно инерционна и сильно зависит от температуры окружающей среды и от условий эксплуатации самого электродвигателя. Такой вид защиты требует наличия специального электронного блока: термисторного устройства защиты электродвигателей, теплового или электронного реле перегрузки, в которых находятся блоки настройки и регулировки, а также выходные электромагнитные реле, служащие для отключения катушки пускателя или электромагнитного расцепителя. Для более оперативного реагирования на сверхнормативные повышения температуры обмотки статора в корпус электродвигателя встраивают биметаллические выключатели (термостаты). Термостаты - их иногда еще называют реле температуры - представляют собой биметаллические регуляторы, работающие по принципу температурной отсечки. Принцип работы термостата основан на температурной деформации металла с различным коэффициентом теплового расширения. Состоят из неподвижной контактной пластины, закрепленной в корпусе, биметаллической мембраны, изгибающейся в зависимости от температуры, и подвижной контактной группы, прикрепленной к ней стержнем. Для защиты электродвигателей обычно используются три (по одному на каждую обмотку) нормально замкнутых термостата, включенных последовательно и непосредственно к схеме управления электродвигателем. При превышении критической температуры обмотки они мгновенно разрывают свою цепь, что приводит к отключению электродвигателя. Большинство из описанных защитных устройств, работающих по принципу измерения прямого или косвенного теплового действия тока, очень плохо реагируют на аварии, связанные с авариями сетевого напряжения. Для защиты от такого вида аварий используют реле напряжения и контроля фаз. Используемое оборудование: » асинхронный электродвигатель переменного тока с присоединительной панелью (рис. 10.1); лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения»; лабораторный модуль «Модуль измерительный»; лабораторный модуль «Автотрансформатор»; лабораторный модуль «Ваттметр»; соединительные проводники.   Рис. 10.1. Внешний вид электродвигателя с присоединительной панелью Порядок выполнения лабораторной работы Изучить теоретический материал необходимый для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению лабораторной работы. Согласно рис. 10.2 выполнить электрические соединения модулей для изучения тепловой защиты асинхронного электродвигателя. Монтаж схемы производить при отключенном питании. РАЗ - амперметр переменного тока с пределом 5 А модуля «Модуль измерительный» (измеряет среднее значение переменного тока Др, значение среднеквадратичного переменного тока /ср кв рассчитывается по следующей формуле: /сркв = 1,11/ср), P^l- вольтметр с пределом 250 В модуля «Модуль измерительный», ТИ - автотрансформатор модуля «Автотрансформатор», QF\ - автоматический выключатель модуля «Автотрансформатор», QF2 - автоматический выключатель модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения».  Рис. 10.2 Схема электрическая для изучения тепловой защиты электродвигателя После проверки правильности соединений схемы преподавателем или лаборантом, включить автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» модуля «Ваттметр». Увеличивая выходное напряжение автотрансформатора контролировать ток нагрузки амперметром РАЗ (установить на уровне 1,4 А). Дождаться срабатывания тепловой защиты. Через 5 минут повторить опыт. Время, за которое сработает автоматический выключатель, измерять секундомером модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения». Результаты заносить в табл. 10.1. Примечание: при изучении подключить электродвигатель без пускового конденсатора. Таблица 10.1

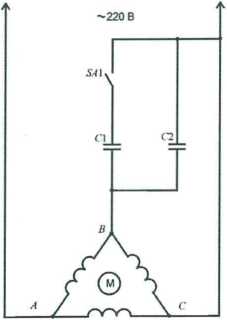

После оформления отчета и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и исправности преподавателю или лаборанту, сделать вывод. Контрольные вопросы Укажите основные виды защит электродвигателей. Укажите, в каких случаях применяется защита от перегрузки? Опишите принцип работы тепловой защиты, приведите её недостатки. Приведите основные виды устройств тепловой защиты. Лабораторная работа №11 Изучение схемы конденсаторного пуска трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока Теоретическая часть Необходимость работы трехфазных двигателей по схеме однофазного включения возникает при использовании строительного оборудования на тех объектах стройплощадок, где имеются однофазные электрические сети. Ценным свойством таких двигателей является высокий коэффициент мощности. Но они обладают существенным недостатком: при прямом включении в однофазную сеть у них отсутствует пусковой момент. Если слабонагру- женные двигатели малой мощности можно пустить в ход и «от руки», то этот способ неприменим для более мощных электроприводов. Поэтому задача пуска трехфазного двигателя от однофазной сети имеет первостепенное значение. На рис. 11.1 изображена схема электрическая принципиальная конденсаторного пуска трехфазного электродвигателя, подключенного по схеме «треугольник». Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. При условии кратковременного включения в качестве пусковых конденсаторов можно использовать и электролитические конденсаторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В.  Рис. 11.1. Схема электрическая конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя Рис. 11.1. Схема электрическая конденсаторного пуска асинхронного электродвигателяСр - рабочий конденсатор; Сп- пусковой конденсатор. Емкость рабочего конденсатора Ср, в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник", определяется по формуле: U СР = 4800-— [мкф], *ном где /ном - номинальный ток электродвигателя ток, A; U- напряжение в сети, В. Емкость рабочего конденсатора Ср, в случае соединения обмоток двигателя в "звезду", определяется по формуле: U СР = 2800-— [мкф]. *ном Также емкости рабочего и пускового конденсаторов можно определить используя табл. 11.1. Таблица 11.1

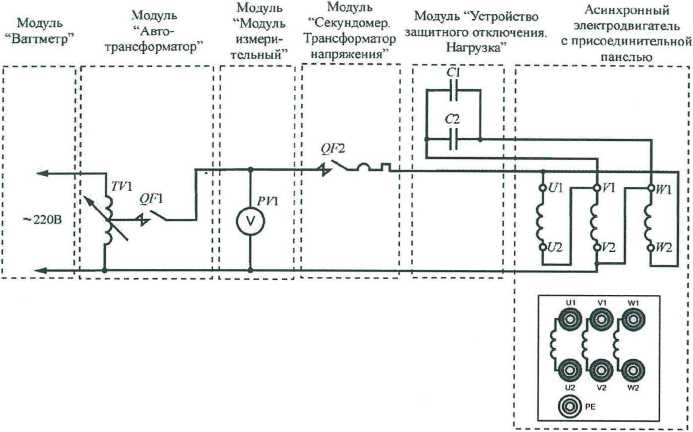

Следует отметить, что у электродвигателя с конденсаторным пуском в режиме холостого хода по обмотке, питаемой через конденсатор, протекает ток на 20...30 % превышающий номинальный. В связи с этим, если двигатель часто используется в недогруженном режиме или вхолостую, то в этом случае емкость конденсатора СР следует уменьшить. Может случиться, что во время перегрузки электродвигатель остановился, тогда для его запуска снова подключают пусковой конденсатор, отключив нагрузку или снизив ее до минимума. Емкость пускового конденсатора Сп можно уменьшить при пуске электродвигателей на холостом ходу или с небольшой нагрузкой. Для включения, например, электродвигателя АО2 мощностью 2,2 кВт на 1420 об/мин можно использовать рабочий конденсатор емкостью 230 мкФ, а пусковой - 150 мкФ. В этом случае электродвигатель уверенно запускается при небольшой нагрузке на валу. Используемое оборудование: асинхронный электродвигатель переменного тока с присоединительной панелью; лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор напряжения»; лабораторный модуль «Устройство защитного отключения. Нагрузка»; лабораторный модуль «Ваттметр»; лабораторный модуль «Автотрансформатор»; соединительные проводники. Порядок выполнения лабораторной работы 1.Изучить теоретический материал необходимый для выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению лабораторной работы. 2.Согласно рис. 11.2 выполнить электрические соединения модулей для изучения схемы конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя. Монтаж схемы производить при отключенном питании. РП - вольтметр с пределом 250 В модуля «Модуль измерительный», С1 и С2 — конденсаторы модуля «Устройство защитного отключения. Нагрузка», ТИ - автотрансформатор модуля «Автотрансформатор», QF1 - автоматический выключатель модуля «Автотрансформатор». QF1 — автоматический выключатель модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения». После проверки правильности соединений схемы преподавателем или лаборантом, включить автоматический выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» модуля «Ваттметр».  Рис. 11.2. Схема электрическая для изучения схемы конденсаторного пуска электродвигателя переменного тока Включить автоматический выключатель QF\ модуля «Автотрансформатор». Установить значение выходного напряжения автотрансформатора Utv\ = 220 В. Включить автоматический выключатель QF1 модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения» и убедиться в запуске электродвигателя. Оnключить автоматический выключатель QF\ модуля «Секундомер. Трансформатор напряжения», отсоединить конденсаторы С1 и С2. Включить автоматический выключатель QF1 не более чем  на 3...5 с, убедиться в том, что электродвигатель не запускается. на 3...5 с, убедиться в том, что электродвигатель не запускается. 3.После оформления отчета и проверки результатов преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить комплект в полном составе и исправности преподавателю или лаборанту, сделать вывод. Контрольные вопросы Приведите схему подключения трехфазного электродвигателя к однофазной сети. Опишите способ включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть. Как меняются режимы работы асинхронного трехфазного электродвигателя при включении в однофазную сеть?  Лабораторная работа №12 Методы поиска и устранения неисправностей трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока Теоретическая часть Электродвигатели широко применяются во всех областях человеческой деятельности. Неисправности в работе электродвигателей, которые не могут быть вовремя устранены, становятся причиной серьезных аварий на производстве и в быту, поэтому очень важно обучить учащихся методам поиска неисправностей и их устранения при работе с трехфазными асинхронными электродвигателями переменного тока. Необходимость в быстрейшем устранении повреждений обусловливается также и тем, что работа электродвигателя, имеющего небольшую неисправность, может привести к развитию неисправности и необходимости более сложного ремонта. Наиболее распространенными неисправностями электрической части являются короткие замыкания внутри обмоток электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие провода и пусковая аппаратура), В результате указанных неисправностей может иметь место отсутствие возможности запускать электродвигатель; опасный нагрев его обмоток; ненормальная скорость вращения электродвигателя; ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в отдельных фазах. Из причин механического характера, вызывающих нарушение нормальной работы электродвигателей, чаще всего наблюдаются неисправности в работе подшипников. Проявляется это в перегреве подшипников, вытекании из них смазки, а также в появлении ненормального шума. Ниже приведено краткое описание некоторых неисправностей в электродвигателях и возможные причины их возникновения. Включить электродвигатель не удается также из-за короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамкнутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки, отключив предварительно электродвигатель от сети. Иногда место короткого замыкания можно обнаружить по внешнему виду обуглившейся изоляции. Короткозамкнутую фазу можно найти также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, чем в третьем, который соедин ется только с неповрежденными фазами. При поиске неисправности электродвигателя используют пониженное напряжение. Причиной неисправности электродвигателя может быть обрыв в одной или двух фазах цепи питания. Для определения места обрыва сначала производят внешний осмотр всех элементов цепи, питающей электродвигатель. При осмотре проверяют целостность предохранителей. Если при внешнем осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то выполняют следующие измерения, фазу, в которой имеется обрыв, определяют при помощи мегаомметра, для чего статор предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки статора соединены в звезду, то один щуп мегаомметра соединяют с нулевой точкой звезды, после чего вторым щупом мегаомметра касаются поочередно других выводов обмотки. Присоединение мегаомметра к выводу исправной фазы даст нулевое показание. Наоборот, присоединение мегаомметра к фазе, имеющей обрыв, покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя щупами мегаомметра касаются попарно всех выводов статора. Прикосновение мегаомметра к выводам исправных фаз покажет нулевое значение. При прикосновении щупами мегаомметра к двум фазам, из которых одна является дефектной, мегаомметр покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз. В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо разъединить обмотки, после чего проверить целость каждой фазы в отдельности. Фаза, имеющая обрыв, может быть иногда обнаружена на ощупь, поскольку она остается холодной. Если обрыв произойдет в одной из фаз статора во время работы электродвигателя, он будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в нормальных условиях. Отыскание поврежденной фазы производится так, как это указано выше. Обнаружив фазу, имеющую обрыв, вольтметром со щупами определяют в ней место обрыва. Присоединив поврежденную обмотку к источнику напряжения, производят последовательную проверку целостности катушечных групп. Для этого щупами прокалывают изоляцию на выводах каждой группы и смотрят показания вольтметра. При проверке исправной группы вольтметр покажет напряжение, равное нулю, а при проверке поврежденной - полное напряжение источника. После того как катушечная группа, имеющая обрыв, будет найдена, изоляция в местах прокола должна быть восстановлена. При работе асинхронного электродвигателя происходит сильный нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыкании в какой-либо обмотке статора, а также при двойном замыкании обмотки статора на корпус. Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной нарушения режима работы электродвигателя является обрыв одной фазы. При работе электродвигателя наблюдается повышенный нагрев подшипников. Одной из причин указанного явления может быть недостаточное или лишнее количество смазки в подшипнике, что определяется проверкой уровня смазки. Повышенный нагрев подшипника может быть также вызван загрязнением смазки или применением смазки несоответствующих марок. В том и дру- 56 гом случае смазку заменяют, промыв предварительно подшипник бензином. Причиной повышенного нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора между шейкой вала и вкладышем подшипника. При пуске или во время работы электродвигателя из зазора между ротором и статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого явления может быть то, что ротор касается статора. Такое явление наблюдается при значительном износе подшипников. При работе электродвигателя наблюдается усиленная вибрация. Усиленная вибрация может обусловливаться рядом причин. Может сказываться, например, недостаточная прочность крепления электродвигателя на фундаментной плите. Если вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указывает на наличие осевого давления на подшипник. Присоединение электродвигателя производится к группе гнезд «к электродвигателю» модуля «Имитатор неисправностей АД». На группу гнезд «контроль обмоток» выведены выводы обмоток электродвигателя. К гнездам «контроль обмоток» подключается мультиметр или омметр для поиска неисправностей. Для выбора типа неисправности имитатор имеет запирающуюся панель с переключателями. При проведении занятий с учащимися преподаватель может поставить им индивидуальные экспериментальные задачи по поиску причины неисправности электродвигателей, включая или выключая соответствующие переключатели на панели. Имитатор имеет простую конструкцию и удобен в использовании. Неисправности электрических машин подразделяют на механические и электрические. В данной лабораторной работе рассматриваются неисправности электрической части электродвигателя. К ним относятся: обрыв проводников в обмотках статора или ротора, замыкание между витками обмоток, короткое замыкание на корпус, короткое замыкание между фазами и др. |