Документ Microsoft Word. Миелинизация нервных волокон

Скачать 0.74 Mb. Скачать 0.74 Mb.

|

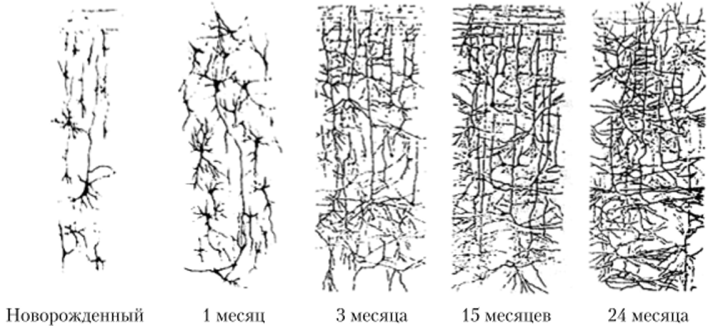

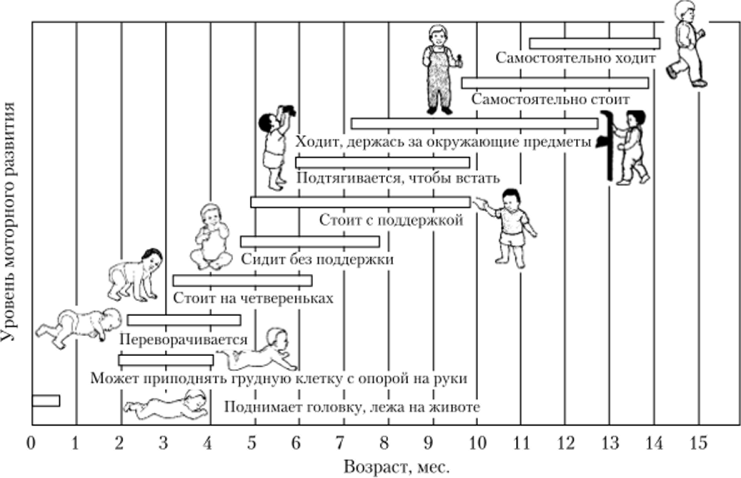

Реферат на тему: Миелинизация нервных волокон. Axmedova dilnoza pri-34r Миелинизация нервных волокон. Развитие аксона сопровождается его погружением в шванновскую клетку и образованием миелиновой оболочки (рис.1). При этом аксон никогда не контактирует с цитоплазмой шванновской клетки, а погружается в углубление ее мембраны. Края этой мембраны смыкаются над аксоном, образуя удвоенную мембрану, которая несколько раз наматывается вокруг аксона в виде спирали. На более поздних стадиях спираль закручивается более плотно и образуется компактная миелиновая оболочка. Ее толщина в крупных нервах может достигать 2—3 мкм. Миелиновая оболочка образуется в нескольких микронах от тела клетки, сразу за аксонным холмиком, и покрывает все нервное волокно. Отсутствие такой оболочки ограничивает функциональные возможности нервного волокна: снижается скорость проведения возбуждения по нему. Раньше других начинают миелинизировагься периферические нервы, затем аксоны в спинном мозге, стволовой части головного мозга, мозжечке и позже — в больших иолуша- риях головного мозга. Рис.1 Образование миелиновой оболочки нервного волокна в периферической нервной системе (а) и в ЦНС (б)  Миелинизация спинномозговых и черепно-мозговых нервов начинается на четвертом месяце внутриутробного развития. Двигательные волокна покрываются миелином к моменту рождения ребенка, а большинство смешанных и чувствительных нервов — к трем месяцам после рождения. Многие черепно-мозговые нервы миелинизируются к полутора-двум годам. К двум годам миелинизируются слуховые нервы. Полная миелинизация зрительного и языкоглоточного нервов отмечается только у трех-четырехлетних детей, у новорожденных они еще не миелинизированы. Ветви лицевого нерва, иннервирующие область губ, миелинизируются с 21-й до 24-й недели внутриутробного периода, другие его ветви приобретают миелиновую оболочку значительно позже. Этот факт свидетельствует о раннем формировании морфологических структур, при участии которых осуществляется сосательный рефлекс, хорошо выраженный к моменту рождения ребенка. Проводящие пути спинного мозга хорошо развиты к моменту рождения и почти все миелинизированы, за исключением пирамидных путей (они миелинизируются к третьему — шестому месяцам жизни ребенка). В спинном мозге раньше других миелинизируются моторные пути. Еще во внутриутробный период они оказываются сформированными, что проявляется в спонтанных движениях плода. Миелинизация нервных волокон в головном мозге начинается во внутриутробном периоде развития и закапчивается после рождения (рис. 2). В отличие от спинного мозга, здесь раньше других миелинизируются афферентные пути и сенсорные области, а двигательные — через пять-шесть месяцев, а некоторые и значительно позже после рождения. К трем годам миелинизация нервных волокон в основном заканчивается, но рост нервов в длину продолжается и после трехлетнего возраста. В процессе развития мозга в формировании упорядоченных связей между миллиардами нервных клеток решающая роль принадлежит активности самих нейронов, а также влиянию внешних факторов. Хотя человек рождается с полным набором нейронов, которые образуются в эмбриональный период, мозг новорожденного по массе составляет 1/10 часть мозга взрослого. Увеличение массы мозга происходит за счет увеличения размеров нейронов, а также числа и длины их отростков. Процесс развития нервных сетей можно разделить на три этапа. Первый этап включает образование незрелых нейронов (нейробластов) путем деления в соответствии с генетической программой. Незрелый нейрон, еще не имеющий аксона и дендритов, обычно мигрирует из места своего образования в соответствующий участок нервной системы. Нейроны могут мигрировать на большие расстояния. Способ их перемещения напоминает движение амебы. Миграцию направляют глиальные клетки (рис. 3, а). Незрелые мигрирующие нейроны тесно примыкают к глиальным клеткам и как бы ползут по ним. Достигнув своего постоянного места расположения, клетка образует контакты с другими нейрона- ми. Сразу же устанавливается ориентация клеток: например, пирамидные нейроны выстраиваются в ряды так, что их ден- дриты направлены к поверхности коры, а аксоны — в подлежащее белое вещество (рис. 4.22, б). Второй этап характеризуется интенсивным ростом уже мигрировавшего нейрона за счет образования аксона и денд- ритов. На конце отростка, идущего от тела клетки, имеется утолщение — конус роста (см. рис. 4.19). В нем скапливаются необходимые для роста аксона вещества. Конус роста перемещается с помощью амебоидных движений в сторону клетки-мишени, прокладывая себе путь через окружающие ткани. Движение конуса роста происходит с участием микро- шипиков, отходящих от более крупных выпячиваний. Часть микрошипиков, вступивших в контакт с клеткой-мишенью, образуют синапсы, остальные — втягиваются обратно. В большинстве случаев аксоны «правильно выбирают» направление и находят «свою» мишень с высокой точностью. Исследования на молекулярном уровне показали, что конусы роста аксонов «распознают» нужное направление благодаря специфическим веществам на поверхности клеток, расположенных вдоль пути роста. Эти биологически активные вещества — молекулярные метки — выделяются самими клетками-мишенями. Удаление таких меток приводит к бесцельному росту аксона. Выбор мишени происходит не сразу и включает в себя процесс корректировки многих ошибочных первоначальных связей. Биологически активные вещества, выделяемые клеткой-мишенью, регулируют также ветвление отростков. Определенные группы нейронов выделяют специфические метки, которые узнаются другими нейронами, благодаря этому возможно установление высокоизбирательных нервных связей. Кроме того, имеются специфические биологически активные вещества, ускоряющие рост нейронов. Например, фактор роста нервов влияет на рост и созревание нейронов спинальных и симпатических ганглиев. Важными моментами в процессе развития нейрона считают появление способности к генерации и проведению нервных импульсов, а также формирование синаптических контактов. Третий этап — образование «адресных» и стабильно работающих нервных связей. Формирование нервных сетей требует особенно высокой точности. Нередко причиной отклонений в поведении человека может быть «ошибка в адресе» межнейронных синаптических связей. Активное синаптическое взаимодействие нейронов происходит в процессе прохождения импульсов. При регулярном и интенсивном поступлении сигналов в виде ПД синаптические связи в сетях нейронов укрепляются и, напротив, ослабление или полное прекращение стимуляции нарушает синаптическое взаимодействие и даже приводит к деградации не задействованных синапсов. Разрушение таких контактов, сокращение отростков и гибель части образовавшихся нервных клеток запрограммированы в онтогенезе. Таким путем устраняется заведомо избыточное число образующихся в раннем эмбриогенезе нейронов и их контактов. Сохраняются активно работающие нейронные структуры, а именно те, которые получают достаточный приток информации из внешней и внутренней среды организма.  . Миграция нейронов в развивающемся мозге: а — незрелые нервные клетки, мигрирующие вдоль отростков радиальных глиальных клеток; 6 — постепенное утолщение стенки нервной трубки и установление ориентации пирамидных нейронов будущей коры большихполушарийми. Сразу же устанавливается ориентация клеток: например, пирамидные нейроны выстраиваются в ряды так, что их ден- дриты направлены к поверхности коры, а аксоны — в подлежащее белое вещество (б).  Второй этап характеризуется интенсивным ростом уже мигрировавшего нейрона за счет образования аксона и денд- ритов. На конце отростка, идущего от тела клетки, имеется утолщение — конус роста (см. рис. 4.19). В нем скапливаются необходимые для роста аксона вещества. Конус роста перемещается с помощью амебоидных движений в сторону клетки-мишени, прокладывая себе путь через окружающие ткани. Движение конуса роста происходит с участием микро- шипиков, отходящих от более крупных выпячиваний. Часть микрошипиков, вступивших в контакт с клеткой-мишенью, образуют синапсы, остальные — втягиваются обратно. В большинстве случаев аксоны «правильно выбирают» направление и находят «свою» мишень с высокой точностью. Исследования на молекулярном уровне показали, что конусы роста аксонов «распознают» нужное направление благодаря специфическим веществам на поверхности клеток, расположенных вдоль пути роста. Эти биологически активные вещества — молекулярные метки — выделяются самими клетками-мишенями. Удаление таких меток приводит к бесцельному росту аксона. Выбор мишени происходит не сразу и включает в себя процесс корректировки многих ошибочных первоначальных связей. Биологически активные вещества, выделяемые клеткой-мишенью, регулируют также ветвление отростков. Определенные группы нейронов выделяют специфические метки, которые узнаются другими нейронами, благодаря этому возможно установление высокоизбирательных нервных связей. Кроме того, имеются специфические биологически активные вещества, ускоряющие рост нейронов. Например, фактор роста нервов влияет на рост и созревание нейронов спинальных и симпатических ганглиев. Важными моментами в процессе развития нейрона считают появление способности к генерации и проведению нервных импульсов, а также формирование синаптических контактов. Третий этап — образование «адресных» и стабильно работающих нервных связей. Формирование нервных сетей требует особенно высокой точности. Нередко причиной отклонений в поведении человека может быть «ошибка в адресе» межнейронных синаптических связей. Активное синаптическое взаимодействие нейронов происходит в процессе прохождения импульсов. При регулярном и интенсивном поступлении сигналов в виде ПД синаптические связи в сетях нейронов укрепляются и, напротив, ослабление или полное прекращение стимуляции нарушает синаптическое взаимодействие и даже приводит к деградации не задействованных синапсов. Разрушение таких контактов, сокращение отростков и гибель части образовавшихся нервных клеток запрограммированы в онтогенезе. Таким путем устраняется заведомо избыточное число образующихся в раннем эмбриогенезе нейронов и их контактов. Сохраняются активно работающие нейронные структуры, а именно те, которые получают достаточный приток информации из внешней и внутренней среды организма. В процессе онтогенеза в нейронах происходят и другие изменения. Так, после рождения увеличиваются длина и диаметр аксонов и продолжается их миелинизация. Эти процессы заканчиваются в основном к 9—10 годам. При этом существенно повышается скорость проведения возбуждения по нервным волокнам: у новорожденных она составляет только 5% уровня взрослых. Другая причина увеличения  Развитие нервных клеток человека в процессе онтогенеза скорости проведения импульсов — возрастание числа ионных каналов в нейронах, повышение мембранного потенциала и амплитуды ПД. Эффекты положительного влияния стимуляции на развитие мозга ограничены чувствительным периодом. Ослабление стимуляции в этот период не лучшим образом сказывается на морфофункциональном формировании мозга. Поступление достаточного объема многосторонней информации в развивающийся мозг способствует появлению нейронов, специфически реагирующих на сложные комбинации сигналов. Этот механизм, по-видимому, лежит в основе способности человека отражать реально существующие феномены внешнего мира на основе индивидуального (субъективного) опыта. Замечательная особенность нервной системы взрослого человека — точность межнейронных связей, но для ее достижения с раннего детства необходима постоянная стимуляция мозга. Дети, которые провели первый год жизни в ограниченном, бедном информацией окружении, развиваются медленно. Для нормального развития мозга ребенок должен получать из внешней среды разные виды сенсорных стимулов: тактильных, зрительных, слуховых, в том числе обязательно речевых. Вместе с гем положительная роль «сверхстимуляции» в развитии нервной системы не доказана. Связи между центральными нейронами наиболее активно формируются в период от рождения до 3 лет .От того, как нейроны соединяются друг с другом на начальных этапах формирования мозга, во многом зависят его индивидуальные особенности. Информация, поступающая в мозг,  Развитие нейронных сетей коры больших полушарий головного мозга в первые 2 года жизни ребенка обеспечивает создание все новых сочетаний соединений и увеличение числа контактов между нейронами за счет роста их дендритов. Интенсивная нагрузка мозга до самого преклонного возраста защищает его от преждевременной деградации. Известно, что у образованных людей, постоянно пополняющих свои знания, число связей между нейронами возрастает, причем высокий уровень образования даже снижает опасность заболеваний, связанных с нарушением этих связей. Известно, что у человека после рождения каждый нейрон па протяжении жизни сохраняет способность к росту, обра зованию отростков и новых синаптических связей, особенно при наличии интенсивной сенсорной информации. Под ее влиянием синаптические связи могут также перестраиваться и менять медиатор. Это свойство лежит в основе процессов научения, памяти, адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней среды, восстановительных процессов в период реабилитации после различных заболеваний и перенесенных травм.  Развитие двигательных умений у ребенка от рождения до 15 месяцев |