МИКРОБИОЛОГИЯ 2014 год ОТВЕТЫ 1-83. Микробиология 2014 год ответы выполнены студентками 3 курса (Климко Натальей и Плаховой Анастасией )

Скачать 455.5 Kb. Скачать 455.5 Kb.

|

|

29) Центральные и периферические органы иммунной системы. Клетки иммунной системы и их роль в образовании иммунитета. Схема иммуногенеза. Центральные органы иммунной системы: Тимус- обучение и дифференциация Т-лимфоцитов. Костный мозг – гемопоэз, образование стволовых клеток из который впоследствие формируются Т- и В-лимфоциты. Фабрициева сумка – у птиц, формирование В-лимфоцитов Перифирические органы иммунной системы: Лимфатические узлы – развитие клеточного иммунитета при антигенной стимуляции. Селезенка – иммунные реакции гуморального типа. Пейеровы бляшки вподслизистом слое тонкого кишечника, преобладают В-лимфоциты Кровь представлена клетками различного назначения: 1) Лимфоциты. Т-хелперы стимулируют активность других лимфоцитов, Т-супрессоры–подавляют или ограничивают силу иммунного ответа, Т-киллеры – уничтожают чужие клетки, Т-клетки-памяти–хранят информацию о встрече с АГ. Т-лимфоциты синтезируют интерлейкины (ИЛ)-белки осуществляющие гуморальный контакт регулируют активность стволовых клеток, участвуют в реакции иммунного ответа, медиаторы воспалительных реакций. В-лимфоциты предшественники плазматических клеток, вырабатывающих Ig (M,G,D,A,E) 2)Моноциты – макрофаги, представляют АГ лимфоцитам. Схема иммуногенеза: *АГ захватывается фагом, частично разрушается *Под действием ИЛ-1 усиленная выработка Т-хелперов, выделение ИЛ-2, под действием которого информация об АГ поступает к В-и Т-лимфоцитам *Из Т-эффекторов образуются клоны клеток, из В-эффекторов образуются плазмоциты и начинается выработка АТ. 30) Неспецифические факторы иммунитета и их роль в защите организма животных. Естественные биологические барьеры: кожа (слущивание, бактерицидное действие пота), слизистые (непроницаемы для макромолекул, вирусов, бактерий, слизь и отмирание клеток, лизоцим, слюна, желудочный сок, желчь), гистогематические барьеры (мембраны между кровью и тканью-гематоэнцефалический, гематотимический, плацентарный). Лизоцим фермент повреждающий мембрану, синтезируется нейтрофилами и моноцитами. Много в слюне, слезе. Фагоцитоз поглощение и переваривание. Макрофаги: моноциты и тканевые макрофаги. Микрофаги: гранулоциты (нейтрофилы)1)положительный хемотаксис 2) адгезия 3)образование фагосомы 4) фаголизосома 5)удаление В-лизин фермент активирующий растворение мембран собственными ферментами м/о. Образуется из разрушенных тромбоцитов. Система комплемента: Пропердин–белковый компонент, обладающий противомикробной и противовирусной активностью. Коплемент–группа белков, обладающих ферментативной активностью и взаимодействующих по типу каскадной реакции. 1) Усиливает соединение АГ с АТ, активацию фагоцитов, 2) Участвует в воспалительных процессах 3)Участвует в процессе свертывания крови. Интерферон вещество противовирусной защиты, локализуется в очаге инфекции. 31) Фагоцитоз и его значение при инфекционных заболеваниях. Фагоцитоз поглощение и переваривание. Макрофаги: моноциты и тканевые макрофаги. Микрофаги: гранулоциты (нейтрофилы)1)Положительный хемотаксис 2) Адгезия 3)Фагосома 4) Фаголизосома 5)Удаление Незавершенный фагоцитоз – поглощается чужеродный агент, но не переваривается (туберкулез, лейшманиоз, гонорея) Роль: очищение крови от м/о, неспецифический клеточный иммунитет, первая необходимая фаза специфического иммунного ответа, естественная резистентность организма, продуцирование лизоцима, 3-й компонента комплемента, некоторых компонентов пропердиновой системы. 32) Бактериофаги, их лечебное и диагностическое значение. Бактериофаг-вирус бактерии. Он способен инфицировать клетку, образовать в ней потомство, вызывать её лизис. Широко распространены в почве, воде, экскрементах. Вирулентные фаги проникают, размножаются и лизируют. Умеренные не лизируют, остаются в сост. лизогении. По степени специфичности: полифаги – лизируют родственные бактери, монофаги – бактерии одного вида, фаговары – только определенные варианты данного вида. 1) прикрепление отростками белкового хвоста к клеточной стенке на специфических рецепторных участках, 2) проникновение: ДНК фаг под действием лизоцима проникает через отросток в клетку, 3)синтез фаговой РНК и белков капсида, которые участвуют в синтезе ДНК фага, 4) морфогенез фага, формирование частиц фага. 5) выход частиц фага из разрушенной лизоцимом бактерии. Лизогенные бактерии – бактерии-носители бактериофага. Конверсия-изменение свойств бактерии под влиянием фага. Их используют для терапии и профилактики инфекционных заболеваний (сальмонеллез, колибактериоз молодняка, гнойные инфекции), для дифференциации бактериальных культур (сибиреязвенных, стафилококковых, рожистых, сальмонеллезных), как индикатор патологических бактерий в окружающей среде (воде, продуктах, выделениях животных) с помощью реакции нарастания титра фага. Фаги выпускаются в жидкой форме против сальмеллеза и колибактериоза телят, сибиреязвенные (фаг-гамма, фаг ВИЭВ) и др. 33) Иммуноглобулины (антитела). Характеристика и свойства антител. Классы иммуноглобулинов. Иммуноглобулины-специфические белки, синтезируемые иммунокомпетентными клетками под воздействием АГ и обладающие свойством специфически с ним связываться. Защищают организм от возбудителей инфекционных болезней и генетически чужеродных веществ. Образуются в результате естественного инфицирования, вакцинации живыми или убитыми вакцинами, контакта лимфоидной системы с чужеродными клетками или тканями (трансплантами), либо с собственными аутоантигенами. Нейтрализующие: антитоксины, антиферменты, антивирусы. Лизирующие – гемолитические и комплементсвязывающие. Коагулирующие – агглютинины и преципитины. Тепловые (37С), холодовые или криофильные(4С). Полные (дают видимые реакции), неполные (реакции не видны). По международной классификации: Ig(G,M,D,A,E). G- (до 90% в крови)участвует в серологических реакциях. Ведущая роль в защите от вирусов и бактерий, нейтализует токсины. М–цитолиз клеток и бактерий, фиксирует на себе комплемент. А-сывороточный нейтрализует токсины, а секреторный защищает слизистые от кишечных и респираторных инфекций. Е-участвует в аллергических реакциях, играет защитную роль при гельминтозных и протозойных заболеваниях. D-находится на лимфоцитах, может активировать комплемент, обладает антивирусной активностью 34) Аллергия и анафилаксия (ГНТ, ГЗТ). ГНТ- гиперчувствительность немедленного типа возникает после повторного введения аллергена спустя несколько минут, обуславливается антителами, а в основе их генеза лежит реакция аллерген-антитело(анафилаксия, атопия, сывороточная болезнь). Анафилаксия-состояние повышенной чувствительности на повторное введение чужеродного белка. Анафилаксия развивается через несколько минут от повторного введения аллергена-это связано с циркуляцией Ig G и E. IgЕ может быть на эпителии дыхательных путей, ЖКТ, в гладкой мускулатуре = анафилакт. шок. Медиаторы анафилаксии: гистамин, серотонин, брадикинин. 1я доза – сенсибилизирующая, 2я – разрешающая. Десенсибилизация-дробное введение – сначала вводят очень маленькую дозу (димедрол, супрастин, атропин). Атопия-естественная сверхчуствительность, спонтанно возникающая у предрасположенных к аллергии животных и людей (бронхиальная асма, аллергический ринит, конъюктивит). Сывороточная болезнь-после введения чужеродной сыворотки, харатеризуется появлением сыпи и сопровождается сильным зудом, повышением температуры тела, без смертельного исхода. ГЗТ-гиперчувствительность замедленного типа (аллергия). Аллергия – измененная реактивность, или чувствительность организма на какие-либо вещества. Аллергены-вещества изменяющие реактивность организма (животного и растительного происхождения, лекарственные вещества, липоиды, сложные углеводы). Пищевая, лекарственная и др. аллергии. 35) Антигены и их характеристика, антигенное строение микробной клетки. Антигены(АГ)- высокомолекулярные генетически чужеродные вещества, при попадании в организм вызывающие развитие специфических иммунологических реакций. Это белки, или белковые соединения с липидами и полисахаридами. Антигенность – способность антигена вызывать иммунный ответ. Иммуногенность – способность создавать имммунитет. Специфичность – особенность строения, по которой АГ отличаются друг от друга. Ее определяет антигенная детерминанта–участок, который соединяется с вырабатываемым для него АТ. П  олноценные АГ- вызывают образ АТ. Неполноценные – гаптены, это сложн. углеводы, липиды, не вызывают образования АТ, но вступают в сепцифическую реакцию. При соединении с белком становятся полноценными. Видовая, групповая, органная(тканевая)и стадиоспецифическая специфичность (возн. в эмбриогенезе).Аутоантигены-белки собственных тканей. По расположению в микробной клетке: капсульные(к), поверхностные, соматические(о), жгутиковые(н). Строение: белок и детерминантная группа (полисах, липиды, а/к остатки) олноценные АГ- вызывают образ АТ. Неполноценные – гаптены, это сложн. углеводы, липиды, не вызывают образования АТ, но вступают в сепцифическую реакцию. При соединении с белком становятся полноценными. Видовая, групповая, органная(тканевая)и стадиоспецифическая специфичность (возн. в эмбриогенезе).Аутоантигены-белки собственных тканей. По расположению в микробной клетке: капсульные(к), поверхностные, соматические(о), жгутиковые(н). Строение: белок и детерминантная группа (полисах, липиды, а/к остатки) 36) Типы брожения и их практическое значение. Спиртовое м/о превращает сахара с образованием этил.спирта, углекислоты и энергии. Возбудители –некоторые дрожжи. Производство спирта, вина, пива, хлеба, кормовые дрожжи. Молочнокислое–распад углеводов, белков, спиртов до молочной кислоты. Некоторые стрептококки, лакто- и бифидобактерии. Произвоство кисломол. продуктов, заквасок. Пропионовокислое–пропионобактерии сбраживают молочную кислоту, образуя пропионовую и уксусную кислоты. Получение витамина В12. Маслянокислое осуществляется некоторыми клостридиями–разложение сахаров до ПВК. Прогоркание масел, жиров, порча кормов. Уксуснокислое уксуснокислые бактерии окисляют этил.спирт до уксусной кислоты. Произ. Пищевого уксуса из вина, спирта. Силосование кормов. 37) Бактериологический метод диагностики, сущность и назначение метода. Включает: Бактериоскопический – изучение морфологических особенностей м/о (форма, размер, наличие спор/капсул, расположение в мазках, подвижность, особенности внутренней структуры), их спосбность воспринимать окраску, отношение к спиртам, щелочам, кислотам. Собственно бактериологический – из пат.мат. выделяют чистую культуру возбудителя и изучают ее культурально-биохимические свойства. Биологический (биопроба) определение патогенных свойств заражением лабораторных животных 38) Методы получения чистых культур аэробов и анаэробов. Чистая культ – рост на питательной среде микробов одного вида. Для изучения свойств, по их совокупности установить видововую принадлежность. Аэробов: Метод механического разъединения: 1) Дробный посев по Дригальскому – а) на МПА в чашках Петри вносят каплю исследуемого мат., в центр. Стерил. шпателем рапред-ют по всей чашке, затем не прожиг, перенести на 2ю и 3ю чашки = изолир. колонии в посл. чашке. б) бак.петлей штрихами, можно в одной чашке разд-ой на три сектора. 2)Дроб. посев на распл. МПА по методу Коха в пробирки по 10 мл МПА, расплав. вод. бане, охлажд. до 45-50. В проб +каплю. Вращают между ладоней. Пастер.пипет. перенести во вторую, аналог. в третью. Разлив. по чашкам, в термостат. Метод использования биол. особен.(уничтож. сопутствующей микрофлоры): 1)Физический (для споровых бацилл и клостридий) перед посевом нагрев. до 80С 20 мин 2)Химический (устойч. микобактерий к кислотам и щелочам, туберкулез) 6-18% серной кислоты на 30 мин, отмывают физ.рас, осадок высев. на среду с бактериостат. краской. 3)Биологический-когда пат. мат. очень загрязнен то зараж. животн, вскрывают, и посев из крови сердца и органов. По подвижности: Метод Шукевича –в конденсационную жидкость скошенного агара, микробы с ползучим ростом переходят на поверхность агара; Выдел-ие на элективных средах – (м/о устойч. к а/б, красителям, желч. кислотам..) Берут электив. среды с ростовым фактором для опред. м/о и ингибиторами для других. Анаэробов: 1) на поверх-ти среды –высеваю на поверхность сахарно-кровян. агара Цейсслера дробно, шпателем. Помещ. в анаэростат, эксикаторы. 2) в глубине: 1. посев в трубки Вейона и под стекло по Перетцу 3-4 проб. с сахарн. агаром, расплавл-ют, охлажд до 45 , далее дробно как у Коха, но выливают в трубки Вейона или в чашки Петри со стекл. пласт. по Перетцу. Когда застынут – в термостат, 37С, 24-28ч. Вырез-ют скальпелем изол-ую колонию и перен. в среду Китта-Тароцци. 2. глубин. посев в плотные среды в чашку/пробирку +исследуемый. мат. с физ.рас-ом хлор.натрия, заливают расплавлен. и охлажд. средой (сахарный агар, среда Вильсона-Блэра), перемешивают, после застыв-я подсуш-ют и залив. той же средой на 4 мм. 39) Простые, специальные и дифференциально-диагностические среды, элективные среды. Простые (универсальные среды) –ПВ, МПБ, МПА, МПЖ, молоко. Эти среды для многих неприхотлив. м/о. Также служат основой для специальных сред. Спец-ые для избирательного культивирования опред-х видов, изуч. св-в и хранения: 1) Спец. обогащенные – для не размножающихся на простых. Содер. необх-ые пит. в-ва и ростов-е доб-ки. Для микобактерий – яичные среды Петраньяни, для анаэробов – Китта-Тароцци, сахарно-кровян. агар Ц., для стрептококк – глюкозо-сывор-й бульон и агар. 2)Элективные – избирательного роста. Хорошо растут одни, и плохо др. Оптим. для вида состав пит. в-в и бактериостат-е доб-ки (анилин. краски, а/б, желчные соли.) Среда Петраньяни для тубер-ых содер-ит малахит-й зеленый, среда Кесслера для кишечн. пал. – бычью желчь и генцианвиолет, Среда Эндо для энтеробак – основ. фуксин и сульфит натрия. Низко- и высоко-селективные. 3) Дифференциально-диагност. – для дифферен-ии м/о по культур-ым и биохим-им св-ам. В состав включают субстрат (по котор. дифф-ют) и индикатор. М/о ферментируют субстрат, накапл-ют продукты расщепления, окрашивая среду и колонии в цвет индикатора. Жидкие (среда Гисса, молоко с метиленовым синим), полужидкие (полужид. агар с индик. ВР), плотные (Эндо, Левина, ВСА) 4)Комбинированные несколько субстратов и индикаторов (трехсахар-й агар Олькеницкого) – одновр-я диффер-я по ряду признаков. 40) Изменения, наблюдаемые в простых питательных средах, возникающие при росте чистой культуры микробов. В жидких: помутнение (равномерное, интенсивное, умеренное, слабое ), образование пленки на поверхности (цвет, оттенок, толщину, характер, консисистенця), поднимается на стенки пробирки, образование осадка (обильный, незначит, рыхлый, плотный, зернистый, хлопьевидный, слизистый, цветной). При встрях. осадок разбив-ся обр. равном. помутнение, либо обр. хлопья, может подниматься «косичкой». Пристеночный рост. Полужидкие: по уколу в виде белов-го стержня, окруж. среда прозр. Если м/о подвижен – помутнение. Плотные: образованиие колоний (изолир-е, слившиеся, форма, размер,край, поверх-ть, прозрачность, цвет, профиль, консистенция, налет, рост по штриху) 41) Серологический метод диагностики инфекционных заболевания и его значение. Сущность серологической диагностики и методы. Выявляют специфические АТ в сыворотке крови больных и иммунизированных животных, используя заведомо известный АГ; или определяют наличие неизвестного Аг с помощью известных диагностич. иммунных сывороток. Можно определить тип и вид м/о, выделенного из пат. мат. Сущность серолог. р-ия в специфическом взаимодейс. АГ с соответствующими АТ. В них присут. минимум 2 компонента: АГ и АТ. Внешние проявления взаимодействия АГ с АТ в пробирке – преципитация (помутнение), агглютинация (склеивание), бактериолиз (растворение микроб. тел) Методы:РП (кольце-, диск-преципитация), РА (на стекле, классический метод в пробирках, кольцевая р. с молоком), РСК (бактериолиз + гемилитич. системы) 42) Характеристика компонентов, сущность техники постановки и учет РСК. Контроли реакции. -для обнар-ия спец-их АТ в исслед. сыворотке по извест. АГ или наоборот. Широко примен. для диагнос-ки: бруцеллеза, сапа, чумы КРС, ящура.Участвуют 2 системы: Бактериолитическая(БС): Антитела (исслед. сыворотки или диагност-ой), Антиген, Комплемент (комплекс белков, актив-ся при наличии комплекса АГ+АТ = лизис АГ, предварительно его титруют).Гемолитическая(ГС): Гемолизин (сыворотка кролика, иммунизированная эритроцитами барана, содержащая АТ к ним), лизирует эритроциты ТОЛЬКО в присутствии комплемента(К), Эритроциты барана (АГ для гемолизина) Условия: разрушить комплемент сыворотки нагрев. в бане, сначала БС а потом ГС, компоненты перед р-ей титруют, исслед. сыв. в рав-ии 1:5 и 1:10 Сущность: Если в БС образуется комплекс АГ+АТ, то К связывается с ним, и для ГС не остается К = задержка гемолиза эритроцитов Полож. - эритр. в взвеси, жидкость мутная, потом они оседают, прозрач. жидк. Отриц – К идет на ГС – эритроциты гемолизируются = жидк. прозрач, красная – лаковая. Титр гемолизина – максим. разведение, при кот. он, в присут-ии опт. К, способен полностью лизировать эритр. за 10 мин 37-38С Титр комплемента –его миним. кол-во, вызыв. полный лизис эритроцитов в проб. с отриц. сывороткой и АГ, и с полож. сывор. без. АГ, в теч 20 мин 37-38С. Контроли реакции: 1) отриц. сыворотка в раз 1:5 и 1:10 с АГ и без 2)полож. бруцеллезная сыворотка с АГ и без 3) ГС Учет оценивается в плюсах, учитывается цвет надосадочной жидкости и наличие осадка из эритроцитов. 43) Сущность техники постановки, учет и контроли РА. Агглютинация – склеивание микробных тел в результате специфического взаимодействия АГ и АТ, которые оседают на дно пробирки, обр. осадок «зонтика». Для диагностики бруцеллеза, сальмонеллеза, лептоспироза, листериоза, колибактериоза. 2 компонента: агглютиноген и агглютинин = осадок агглютинат РА на стекле а) на обезжир. стекло +исслед-ую сыворотку и смеш. с каплей АГ б) на обезж. пред. стекло + каплю физ. р-ра, туда бак. петлей +культуру с плотной пит.среды + капля полож-ой сыв-ки. Положит: когда когда АГ исслед. культ. спец-ны АТ имм-х сыв-к – появл-ся хлопья агглютината Отриц-я: при несоотв-вии равном-ое помутнение взвеси. Контроли:1) физ. р-р +полож. сывор-ка 2)физ. р-р+АГ-диагн-ум 3) АГ-диаг +полож. сывор-ка. Кольцевая с молоком: на благоп. стад по бруцеллезу, оценка молока. Цветной бруц-ый АГ, молоко, полож-ая бруцел-я сыворотка. В пробирки с молоком 2 см2, вносят АГ 0,1см2, перемешивают, в термостат 37-38С на 1 час. Контроли: 1)молоко здоровой коровы+цветной бруц. АГ 2) молоко здоровой коровы в смеси с полож. сыв-кой +цвет. бруц. АГ. Учет: +++ синее кольцо, остальное белое; ++ достат. выраж. синее кольцо; +синее кольцо слабо, столбик синий; - весь столбик раномерно синий, сливки белые 44) Сущность техники постановки, учет и контроли РП. Осадочная р-я. Участвуют преципитиноген и преципитин = осадок преципитат. Кольцепреципитация для диагности сиб. язвы. АГ от павших жив, биофабричный АГ, станд сибиреязвенная сыв-ка. Метод наслаивания-в проб. добавляют сибиреязв. сыв-ку и осторож. наслаив-т исслед. АГ (или метод подслаивания) Контроли: 1)с полож. сыв+станд. АГ 2) с полож. сыв+физ.р-р 3) с полож. сыв+экстракт тканей здоров. жив. Полож: серо-белый диск на границе. Отриц: прозрачная граница. 45)Метод флуорохромирования и метод флуоресцирующих антител (МФА) при диагностике бактериальных инфекционных болезней. Сущность и техника. Основан на способности объекта светиться при пропускании через него пучка УФЛ. Для окрашивания используют флюорохромные красители (ауромин, родамин G, ФИТЦ). Повышается контрастность и облегчаетя обнаружение возбудителей. Метод окраски по Бойю для обнар. туберк. палочки. Добавляют смесь аурамина с родамином, нагрев 3-4 мин, слив, обесцвеч. 10-15 мин 3% р-ом хлористоводородного спирта, промыв, КMnO4 20-30сек, слив, докраш. 1% р-ом метилен. синего, промыв, суш. На темном фоне оранж. свеч. туберк. МФА – микроскопическое исследование иммун. комплекса, с использ-ем АТ к которому присоединяют флюорохром = светятся в УФЛ. Микробный АГ фиксир. на пред. стекле, обрабатывают люминисцентными АТ, промывают, микроскопируют в люмин. микроскоп. Если АТ соответствуют, то прочно прикрепляется к АГ. 46) Роль возбудителей, макроорганизма и условий внешней среды в возникновении и развитии болезни. Возникновение и развитие болезни зависит от: *возбудителя (вирулентности возбудителя, дозы микроба-возубудителя *макроорганизма (реактивности макроорганизма (способности проявлять защитно-приспособительные функции), конституции и кондиции макроорганизма, состояния ЦНС макроорганизма, возраст и порода животного (телята до 3-месячного возраста почти никогда не болеют бруцеллезом, поросята до 2-3 месяцев реже болеют рожей свиней, колибактериозом заболевает только молодняк, ЭМКАР поражает телят от 3 месяцев до 4 лет. *условий внешней среды Вызванное любой причиной ослабление организма способствует развитию инфекции. Голодание – недостаток того или иного питательного вещества: витаминов, фосфора, кальция. Водный режим – снижается сопротивляемость к инфекциям. Температура – при переохлаждении простудные и диарейные заболевания, у вакцинированных с температурой снижается напряженность иммунитета. Утомление – обостряются заболевания, такие как сап, инфекционная анемия, пастереллез. Нарушение санитарно-зоогигиенических норм содержания животных – повышенная влажность, отсутствие вентиляции, недостаточная освещенность помещений и другие ведут к снижению общей сопротивляемости организма. 47) Биологические препараты, применяемые для лечения, диагностики и профилактики бактериальных болезней (примеры). Лечение: бактериофаги, сыворотки (колибактериоз, противопастереллезная), антибиотики (туберкулез), иммуноглобулины (сибирская язва) Профилактика: БЦЖ (туберкулез), живые и убитые вакцины (бруцеллез, колибактериоз), концентрированная формолвакцина, поливалентная вакцина (колибактериоз), преципитирующая формолвакцина свиней, овец (пастереллез) Диагностика: паратуберкулин (паратуберкулез), бруцеллин (бруцеллез), проба Манту (туберкуез), туберкулин (туберкулез), тулярин (туляремия), антраксин (сибирская язва). 48) Понятия о вакцинах, принципы их приготовления. Характеристика моновалентных, поливалентных и ассоциированных вакцин. Вакцины-средства специфической активной иммунопрофилактики. Моновалентные- применяют для создания невосприимчивости к одному возбудителю. Живые вакцины готовят из штаммов м/о с ослабленной вирулентностью (высокая иммуногенность, однократная иммунизация, введение естественными путями). Инактивированные вакцины из инактивированных м/о (проверяют на безвредность на животных, на стерильность, на активность). Химические вакцины применяют для профилактики, представляют собой антигены и антигенные комплексы, извлеченные из микробных культур и очищенные от балластных иммунизирующих культур. Анатоксин это токсин, утративший свою токсичность под действием химических или физических факторов, но сохранивший антигенные и иммуногенные свойства (аналоги инактивированных вакцин. Поливалентные вакцины готовят из нескольких типов м/о одного вида. Ассоциированные – содержи АГ разных видов возбудителей. Вакцинные препараты вводят внутрь, подкожно и внутрикожно, парентерально, интраназаль-но и ингаляционно. Способ введения определяют свойства препарата. Живые вакцины можно вводить накожно (скарификацией), интраназально или перорально; анатоксины вводят подкожно, а неживые корпускулярные вакцины — парентерально. При массовых иммунизациях выбирают наиболее экономичный способ, обеспечивающий быстрое и эффективное создание иммунной прослойки (невосприимчивых лиц) в популяции, особенно в эпидемический период. Например, интраназальная вакцинация против гриппа в период перед предполагаемой эпидемией или пандемией позволяет быстро и экономически эффективно создать иммунную прослойку в популяции. По степени необходимости выделяют плановую (обязательную) вакцинацию и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям. Первую проводят в соответствии с регламентированным календарём иммунопрофилактики наиболее распространённых или опасных инфекций. Вакцинацию по эпидемиологическим показаниям проводят для срочного создания иммунитета у подвергающихся риску развития инфекции. 49) Принципы приготовления и контроля живых и убитых (инактивированных) вакцин (примеры). Способы получения ослабленных: 1) Использование ослабленных штаммов, возникших в естественной среде возбудителей. 2) Искусственное получение ослабленных м/о в лаб. условиях: выращивание на искусственных питательных средах, перевод возбудителя на другой вид восприимчивого или невосприимчивого животного. 3)Ослабление мутагенами физической природы. 4)Комбинированные методы получения вакцинных штаммов в лабораторных условиях. Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза, бруцеллеза, туляремии, листериоза, рожи свиней, сибирской язвы. Приготовленные убитых: используют высоковирулентные и иммуногенные штаммы, выращиваемые в жидких средах в котлах-реакторах. Бактериальную массу собирают и инактивируют (нагревание, формалин, фенол.) Проверяют эталонами различной мутности, подогнаными к мутности взвеси бактерий определенной концентрации. Проверяют на стерильность, безвредность, активность. Вакцины против грибов, дрожжей, анаэробных и аэробных бактерий. 50) Принципы приготовления и контроля иммунных и гипериммунных сывороток. В качестве продуцентов используют лошадей, мулов, ослов. Гипериммунизацию осуществляют нарастающими дозами АГ. Когда в крови максимальное количество АТ – берут кровь, выделяют сыворотку, стерилизуют. Контроль на стерильность на питательных средах. Вводят внутривенно и внутримышечно. Сыворотка реконвалесцентов – сыворотка крови переболевших животных, содержащая специфические антитела, применяется с лечебной и профилактической целью. Диагностические сыворотки содержат специфические АТ к определенному АГ. 51) Характеристика микрофлоры, выделяемой при маститах. Бактериологическая диагностика маститов. Мастит – воспаление молочных желез, возникающее в ответ на воздействие факторов внешней и внутренней среды, при снижении резистентности организма животных и осложнений инфекции. В молочной железе могут возникать разнообразные воспалительные процессы, характер которых зависит от состояния организма животного, причины, вызвавшей воспаление, предрасполагающих условий, на фоне которых оно протекает. Возбудителями воспалительного процесса вымени могут быть различные микроорганизмы, в результате действия которых реакция молока отклоняется от нормы и реакция молока из слабокислой переходит в щелочную. Молоко становится солено - горьким, в нем появляются хлопья или тянущиеся нити. Позднее выделяется гнойная жидкость, иногда с неприятным запахом. Наиболее опасное поражение вымени вызывают маститные стрептококки - Streptococcus aqalactiae. В лабораторию–молоко, гной из абсцессов, гнойные выделения из пораженных частей вымени. Морфология: Гр +, Споры -, Капсула-, Подвижность-. Мелкие кокки, цепями. Факультативные анаэробы. Рост: на кров. МПА - выявление скрытой гемолитической активности, МПБ – помутнение, крупинчатый осадок, МПА с глюкозой – мелкие прозрачные круглые колонии Биохимические свойства – глюкозу, лактозу, сахарозу, мальтозу до к-ты, CAMP-метод на кровяном агаре с β-гемолитическим стафилакокком, гемолиз –прозрачная и зеленоватая зоны. Серологические методы: РП, РА. Биопроба: заражают подкожно или внутрибрюшинно белых мышей, кроликов, наблюдают гибель. 52) Патогенные стрептококки и заболевания, вызываемые ими. Бактериологическая диагностика стрептококкозов (морфология, культуральные свойства, биопроба). Str. pyogenes –гнойно-воспалительные процессы, ангина Str. agalactiae– мастит. Str. еqui –мыт лошадей. Str. pneumoniae– пневмония молодняка (образует капсулу) В лабораторию–молоко, гной из абсцессов, гнойные выделения из пораженных частей вымени, слизь, соскобы эпителия, моча, кровь, раневой экссудат, кал, пораженные органы. Морфология: Гр +, Споры -, Капсула-, Подвижность-. Мелкие кокки, длинными и короткими цепями. Факультативные анаэробы. Рост: на кров. МПА - выявление скрытой гемолитической активности, МПБ – помутнение, крупинчатый осадок, МПА с глюкозой – мелкие прозрачные круглые колонии Биохимические свойства – глюкозу, лактозу, сахарозу, мальтозу до к-ты, CAMP-метод на кровяном агаре с β-гемолитическим стафилакокком, гемолиз –прозрачная и зеленоватая зоны. Дифференцируют: Str. pyogenes гидролизует гиппурат натрия, Str. agalactiae свертывает молоко и проявляет скрытую гемолитическую активность, Str. еqui не растет на среде с добавлением мытного анатоксина, Str. pneumoniae лизируется 10%-й желчью. Серологические методы: РП, РА. Биопроба: заражают подкожно или внутрибрюшинно белых мышей, кроликов, наблюдают гибель. 53) Стафилококки и заболевания, вызываемые ими. Бактериологическая диагностика стафилококкозов. Дифференциация патогенных стафилококков от непатогенных. Род Staphylococcus: S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus семейство Micrococceae Аэробы или факультативные анаэробы. Вызывают: абсцессы, экземы, отиты, маститы, эндометриты, циститы, пневмонии. В лабораторию отправляют: раневой экссудат, гной абсцессов, ран, молоко при маститах, выделения из половых органов при эндометрите, кровь из яремной вены при септицемии. Морфология: Гр +, Споры-, Капсула-, Подвижность. Кокки в форме грозди винограда Рост: солелюбивые – желточно-солевой агар Чистовича, МПБ – обильное помутнение и слизистый осадок. МПА – крупные S-колонии лимонно-желтого цвета за счет каротиноидного пигмента, Кровяной агар – зона β-гемолиза Биохимические свойства: ферментирует лактозу, сахарозу; выделяет NH4, H2, лецитиназа+(посев на желточную среду), ДНК-зная акт.+, плазмокоагуляция Биопроба: 1)Дерматонектротическая– кроликам в ухо внутрикожно 0,2мл – 24-48 часов – гибель; 2)На котятах - спаивают 10-15мл фильтрата с молоком – рвота, понос, гибель; 3)Летальная проба-кроликам в/в гибель; 4)Вирулентность для мышей-подкожно, абсцесс, гибель. Непатогенные: лецитиназа-, плазмокоагуляция-, гемолиз-, манит-, пробы-, фаготипирование-, ДНК-аза-, пигментирование-, у ПАТОГЕННЫХ ВСЕ ЭТИ пункты + 54) Бактериологическая диагностика рожи свиней. Специфическая профилактика заболевания. Erysipelothrix rhusiopathiae, Болеют свиньи(3месяца-год), ягнята(3нед и) +человек. Острая септическая форма – сине-красные пятна на коже, при хронической форме – в суставах, на клапанах сердце. Молниеносная форма – удушье, отек легких, гибель через сутки. В лабораторию: кусочки паренхиматозных органов, трубчатая кость, сердце, сыворотка крови. Морфология: Гр +, Споры-, Капсула- Подвижность-. Прямые или слегка изогнутые палочки располагаются попарно, одиночно и в виде скоплений. Микроаэрофил. Рост: МПБ – слабое помутнение, пылевидный осадок “муаровые волны”; МПЖ – ершик, МПА – S-колонии, росинчатые, прозрачные, иногда с сероватым оттенком. Элективная среда – Сент-Иваньи. Биохимические свойства: глюкозу, лактозу, галактозу – до газа и к-ты, H2S+, Каталаза-, Индол- Биопроба – мышам в/м 0,1-0,2мл, голубям в/м 0,2-0,3мл, смотрим 6 суток Серодиагностика: 1)РА на стекле (противорожистая рожистая сыворотка + центрифугированная культура с 1% формальдегида) 2)МФА для выявления возбудителя в мазках из патматериала с люминесцирующей сывороткой. Профилактика: живая вакцина из штамма (не образующего H2S) ВР-2, ассоциированная вакцина против рожи и чумы свиней. 55) Лабораторная диагностика листериоза: бактериологическая и серологическая. Специфическая профилактика заболевания. Listeria monocytogenes. Поражения ЦНС, слепота, вертячка у овец и коз , заболевания половых органов, маститы, аборты, наблюдаются признаки септицемии, протекает остро и хронически. В лабораторию: труп целиком, голова (для исследования мозга), паренх органы, аборт-плод, плод оболочки, молоко при маститах, истечение из половых органов, кровь. Морфология: Гр +, Споры-, Капсула-, Подвижность-(+тольков молодой культуре при 20C). Палочки - поодиночке, парами, в виде палисада //// или V. Психрофил Рост: Жидкие– едва заметное помутнение, слизистый осадок, плотные – S-колонии, росинчатой формы. Печеночные среды, глюкозные, Элективная среда с теллуритом калия и глицерином. Кровяной агар – зона β-гемолиза. Биохимические свойства: МПЖ не разжижает, Молоко не изменяет, H2S-, Каталаза+, Салицин+, обесцвечивает краски Биопроба: 1)конъюктивальная проба на морских свинках-развивается кератоконъюктивит; 2)дерматонекротическая проба-кроликам или морским свинкам внутрикожно в ухо-развивается очаговый некроз; 3)На мышатах сосунках-п/к гибел Серодиагностика: РСК и РА с АГ 1 и 2 серогрупп, идентификация –РА на стекле. Экспресс-МФА Профилактика – сухая живая вакцина из штамма АУФ (авирулентная ослабленная УФ) 56) Диагностика пастереллеза. Биопрепараты для лечения и профилактики. Pasteurella multocida. Инфекционная болезнь многих видов животных и птиц. Острое – септицемия, подострое и хроническое – поражение легких. В лабораторию посылается селезенка, печень, почка, кровь сердца, лимфатические узлы, пораженные участки легких и регионарные лимфоузлы. Морфология: Гр-, Споры-, Капсула+(не имеет диагностического значения), Подвижность-. Короткие палочковидные бактерии, биполяры, с закругленными концами, вплоть до коккобактерий. Располагаются единично, попарно. Факультативные анаэробы. Рост: кровяной и сыворотчный МПА и МПБ. На жидких-помутнение, осадок в виде косички. На плотных-колонии мелкие прозрачные, росинчатые. Биохимические свойства – сахарозу, глюкоза, сорбит, маннит до кислоты; молоко не свертывают, лактоза-, желатина-, гемолиз-, каталаза+ Биопроба – подкожно мышей, кроликов, птиц внутримышечно – быстрая гибель. Препараты: сухие живые вакцины против пастереллеза, формолвакцина эмульгированная, полужидкая гидроокись алюминиевая. 57) Дифференциальная диагностика рожи свиней и листериоза.

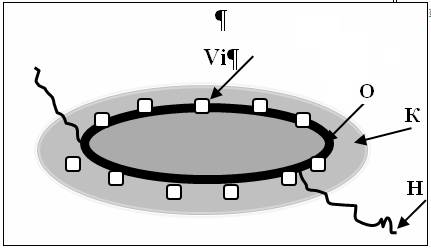

|