МИКРОБИОЛОГИЯ 2014 год ОТВЕТЫ 1-83. Микробиология 2014 год ответы выполнены студентками 3 курса (Климко Натальей и Плаховой Анастасией )

Скачать 455.5 Kb. Скачать 455.5 Kb.

|

|

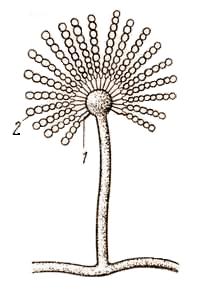

МИКРОБИОЛОГИЯ 2014 год ОТВЕТЫ *выполнены студентками 3 курса* (Климко Натальей и Плаховой Анастасией ) 1)Микробиология – история развития, задачи и связь с другими науками. Роль микробов в народном хозяйстве и патологии животных (примеры). Микробиология(от греч. micros–малый, bios–жизнь, logos–учение) – наука о мельчайших, не видимых невооруженным глазом организмах, названных микроорганизмами или микробами. Изучает строение, физиологию, биохимию, генетику и экологию микроорганизмов, их взаимоотношения с окружающей средой и значение в жизни человека, животных и всей биосферы. История развития: I – вторая половина XVIII – середина XIX вв. (Врач Гиппократ - заразные болезни вызывают невидимые организмы; в Древнем Вавилоне находили двояковыпуклые линзы; Левенгук создал микроскоп в 1683 году; Петр 1 посетил Левенгука и привез микроскоп в Россию) II – пастеровский период второй половины XIX в.( Пастер положил начало м/б. Изучил различные виды брожения, открыл аэробы и анаэробы, ввел жидкие питательные среды, методы стерилизации и пастеризации) III – первая половина XX в. (дальнейшее развитие микробиологии, становление вирусологии как науки) IV – современный период (ликвидация чумы, сапа, оспы, полиомиелита, сиб.язвы, бешенства, столбняка; проблемами остаются лейкозы, стафилококковая инфекция, сальмонеллезы, бруцеллезы, туберкулез, лептоспироз) Задачи: *дальнейшее изучение роли отдельных видов пат.микроогранизмов в этиологии и патогенезе различных заболеваний *изучение механизмов формирования врожденного и приобретенного иммунитета *микробиологический синтез новых продуктов *влияние факторов среды на жизнедеятельность микроорганизмов *разработка методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний Микробиологические методы исследования применяют в ряде смежных дисциплин: эпизоотологии, ветеринарно-санитарной экспертизе, акушерстве, хирургии, фармакологии и др. Роль микробов в народном хозяйстве и патологии животных: *они участвуют в круговороте веществ в природе, в особенности углерода *участвуют в образовании полезных ископаемых, а также в их добычи *вызывают заболевания человека, животных и растений *вызывают порчу пищевых продуктов, строительных материалов, коррозию металлов *с их помощью получают белки, жиры, углеводы, органические кислоты, ферменты, витамины, антибиотики и другие ценные вещества *с их помощью получают хлеб и хлебопродукты, квас, вино, пиво, различные молочные продукты, колбасы и т.д. *широко используется в сельском хозяйстве для получения высоких урожаев сельхоз культур и животноводстве 2) Строение микробной клетки и химический состав. Основные структуры: клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма с рибосомами, геном или нуклеотид (ДНК). Временные структуры – капсула, жгутики, ворсинки, эндоспора. Клеточная стенка из пептидогликана (муреина)–защищает, определяет форму, участвует в метаболизме, несет поверхностные АГ, рецепторы, у патогенных токсична. Окрашивается по Грамму: антибиотики, УФЛ, хим.вещества могут привести к частичному (сферопласты Гр- красные) или полному (протопласты Гр+ фиолетовые). Они в 3-10 раз крупнее, быстро погибают или трансформируются в L-формы – мутанты бактерий, полностью или частично не способные синтезировать муреин, полиморфны, не чувствительны к а/б, проникают через плаценту, часто меняют патогенные свойства, фильтруются через бактериальные фильтры, могут быть стабильными и нестабильными (способны превращаться в исходные клетки), участвуют в развитии хронических инфекций. ЦПМ (плазмолемма)– полупрон. липопротеидная структура, бак.клеток, является барьером через который идет метаболизм, без неё клетка гибнет., в ней содержатся ферменты-пармеазы, которые участвуют в обмене веществ, при инвагинации образуются мезосомы, которые участвуют в дыхании и делении бактерий. Цитоплазма–состоит из цитозоля(гомогенной фракции: РНК, ферменты, продукты метаболизма, питательные вещества) и структурных элементов (рибосомы – основная масса, участвуют в синтезе белка; мезосомы; включения – липиды, полифосфаты, полисахариды, волютин; нуклеоид – ядро прокариот, замкнутая в кольцо двухспиральная нить ДНК, без ядерной оболочки). Плазмиды или эписомы (внехромосомные генетические элементы) – двухцепочные ДНК замкнутые в кольцо, обеспечивают устойчивость к антибиотикам и патогенные свойства. Капсула – слиз. слой из гомо- и гетерополисах-ов, реже из полипептида, над клеточной стенкой. Микро-, макрокапсулы. Содержат капсульный АГ, защита от механ. повреж-й, высыхания, токсинов, фагоцитоза АТ. Явл. фактором вирулентности. Образуют капсулу только в организме животных или на кровяных средах. Жгутики – органоиды движения из сократ-го белка. Содержат жгут-ый Аг (Н-Аг) Пили (ворсинки) – трубочки из белка пилина, не явл-я орган-ми движения. Половые пили – уч. в половых проц-х; пили общего типа – адгезия к субстрату. Спора – состояние покоящихся клеток, хар-ся резко сниженным уровнем метаболизма и высокой резистентностью. Формируется внутри материнской клетки, имеет в своем составе дипеклиновую кислоты, на размножение влияют влажность, pH среды. 3) Характеристика плесеней и дрожжей. Аспергиллез и кандидомикоз. Плесневые грибы, или плесени, как их принято называть, распространены повсеместно. Они относятся к различным классам грибов. Все они являются гетеротрофами и, развиваясь на пищевых продуктах (фруктах, овощах и других материалах растительного или животного происхождения), вызывают их порчу. На поврежденной поверхности появляется пушистый налет, первоначально белого цвета. Это – мицелий гриба. Вскоре налет окрашивается в различные цвета от светлого до темного оттенков. Эта окраска образуется массой спор и помогает распознавать плесени. Из плесеней чаще всего встречаются Мuсоr (мукор), Penicillium (пенициллиум) и Aspergillus (аспергиллус). Д  рожжевые грибы, или дрожжи – одноклеточные, лишенные хлорофилла немицелиальные грибы (эукариоты), относящиеся к классу аскомицетов (сумчатые грибы). Дрожжи – высшие грибы, утратившие способность образовывать мицелий и превратившиеся в результате этого в одноклеточные организмы. Дрожжи активно размножаются в тех субстратах, где имеются доступные растворимые источники углерода, могут осуществлять спиртовое брожение и анаэробное дыхание. Могут быть различной формы (круглые, овальные, лимоновидные, стреловидные, цилиндрические, яйцевидные, грушевидные, треугольные, многоугольные, серповидные), некоторые образуют капсулы, имеют включения гликогена, волютина, жира в виде отдельных капель, либо одной липидной вакуоли. Размножение: вегетативное (почкование образуется псевдомицелий), бинарное деление (образуется истинный мицелий), почкующееся деление (отгорожены друг от друга септой)), половое размножение (слияние гаплоидных клеток, мейоз), размножение с помощью спор (не образуется аска, в клетке образуются аскоспоры). рожжевые грибы, или дрожжи – одноклеточные, лишенные хлорофилла немицелиальные грибы (эукариоты), относящиеся к классу аскомицетов (сумчатые грибы). Дрожжи – высшие грибы, утратившие способность образовывать мицелий и превратившиеся в результате этого в одноклеточные организмы. Дрожжи активно размножаются в тех субстратах, где имеются доступные растворимые источники углерода, могут осуществлять спиртовое брожение и анаэробное дыхание. Могут быть различной формы (круглые, овальные, лимоновидные, стреловидные, цилиндрические, яйцевидные, грушевидные, треугольные, многоугольные, серповидные), некоторые образуют капсулы, имеют включения гликогена, волютина, жира в виде отдельных капель, либо одной липидной вакуоли. Размножение: вегетативное (почкование образуется псевдомицелий), бинарное деление (образуется истинный мицелий), почкующееся деление (отгорожены друг от друга септой)), половое размножение (слияние гаплоидных клеток, мейоз), размножение с помощью спор (не образуется аска, в клетке образуются аскоспоры).Аспергиллез – острая или хроническая болезнь животных и птиц, характеризующаяся поражением органов дыхания, органов брюшной полости. Находят фибринозные мелкие узелки различной формы и цвета, содержащие гифы мицелия грибов из рода Aspergillus. Основной возбудитель – A.fumigatus. Снижение резистентности организма, ухудшение условий содержании и кормления способствуют заболеванию аспергиллезом. Имеется опорная клетка, от неё отходит конидиеносец, на котором образуется вздутие. От вздутия отходят стеригмы (цилиндрические клетки), фиалиды (вытянутые клетки), цепочки спор – конидии. Культивируют на агаре Сабуро (белые пушистые колонии меняющие после цвет на зеленый или желтый), среде Чапека (гладкие звездчатые зеленые или черные колонии). Кандидомикоз – микозная болезнь животных и человека характеризуется поражением слизистых оболочек ЖКТ и других органов с образованием белых пленок наподобие творожистых наложений, а также гранулематозных образований во внутренних органах. Вызывается дрожжеподобными грибами из рода Candida, главным образом Candida albicans. Размножаются почкованием. Микроскопию проводят в препарате раздавленная капля. Окрашивают по Романовскому-Гимзе. Крупные овальные клетки , Гр+, имеется двухконтурная оболочка, не образуют аски. На сусло-агаре колонии из дрожжевых клеток вросших в субстрат. На жидкой среде помутнение, осадок, пленки, пристеночное кольцо. Продуцирует токсины – кандидатоксин и гликопротсин. Биопроба на цыплятах, кроликах, мышах для дифференциации. 4) Микрофлора тела животных и её физиологическое значение. Некоторые микроорганизмы являются постоянными обитателями организма животных. Другие временные – поступают с водой, кормом, воздухом. М/ф кожи. Пост-ые: стафилококки, стрептококки, актиномицеты, сарцины, киш-ая и синегнойн. палочки. Зависит от условий содержания. М/ф дых. путей. У новорожд. нет. Стрептококки, стафилококки, актиномицеты, микоплазмы, плесн. и дрож. грибы. М/ф желудка. Бедна из-за желудочного сока и кислой среды. Сарцины, молочнокислые бак, актиномицеты, энтерококки. М/ф рубца. Более богата из-за эпифитной и почвенной м/ф. Происх. сложные биохим. и микробиол. процессы с участием целлюлозораз-их бактерий. Гнилостные бактерии и возб-ли брожений. М/ф тонкого. Более бедна. Энтерококки, ацидофильные, споровые микробы. актином., кишечная палочка. М/ф толстого. Наиболее богатая. Энтерококки, стаф, стрепт, дрожжи, плесени, актином, гнилостные м/о. У перебол-их в фекалиях встреч. патоген. м/о, которые могут заражать здоровых (реконвалесценты). М/ф мочеполов. органов. У здоровых только на наружных участках. стаф, стреп, микрококки, микобактерии.. Роль м/ф: формирование иммун.активности, антогонизм патогенной м/ф, влияет на фунции пищев-го тракта, уч-ют в циркуляции компонентов желчи, расщепление клетчатки и др. компон-ов корма. 5) Распространение микробов в природе. Распространению способствуют малые размеры, ничтожно малый вес, огромная скорость размножения, способность адаптироваться к изменениям окр. среды, температурный фактор. 6) Микрофлора воздуха и воды. Количественное и качественное определение микрофлоры воздуха и воды. В воде наиболее заселена 10-100 см глубина. Выше действуют УФЛ. Самоочищение водоема: быстрое течение, УФЛ, минерализация орг. соединений микроорганизмами, t. В быту – фильтры. В чистых водах преобладают кокки, в загрязненных – палочки. Могут быть патогенные: сибирская язва, бруцеллез, рожа, пастереллез.. Коли-титр – минимальный (ГОСТ 333) V воды в котором обнаруживается 1 кишечая палочка. Коли-индекс – кол-во кишечных палочек в 1 л воды (ГОСТ 2-3). Воздух – неблагоприятная среда для м/о. Но короткое пребывание микроорганизмов в воздухе достаточно для передачи патогенов от больных. Зависит от вентиляции помещений и санитарно-гигиенических норм. Сапрофиты: микрококки, палочки, плесневые и дрожжевые грибы, актиномицеты. Условно-патогенные: споры грибов. Патогогенные: микобактерии, пневмококки, стрептококки. Определение микрофлоры воздуха и воды: 1. ОМЧ: Для воды – берут пробу воды с помощью батометров, делают разведения 1:10, 1:100, заливают МПА, ставят в термостат 24 часа 37 градусов, затем подсчитывают выросшие колонии. Норма для питьевой воды не более 100 КОЕ(колониеобразующих единиц). Для воздуха – метод седиментации (чашка Петри с МПА, термостат, подсчет), аспирационный метод с использованием аппарата Кротова (аппарат всасывает воздух, оседает на чашке Петри с плотной средой, подсчет), фильтрационный метод, в том числе метод Дьякова (воздух пропускают через МПА и стеклянные бусы, заливают спец.средой для стафилококков и стрептококков, подсчитывают) 2. Санитарно-показательные микробы: Для воды – общие (ОКБ 37 градусов) и термотолерантные (ТКБ 44 градуса) колиформные бактерии - бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Так же определяют коли-титр и коли-индекс методам мембранных фильтров (мембранные фильтры кладут на асбестовый фильтр Зейтца, фильтруют воду, пинцетом перекладывают на Эндо в чашку Петри, инкубируют, подсчитывают БГКП (Гр-, оксидаза-, споры-, лактоза+)), бродильным метом (посев на среду Кесслера с лактозой, инкубация, пересев на Эндо подсчитывают БГКП). Энтерококки – среда щелочно-полимиксиновая. Cl. Perfringens – среда Вильсона-Блера, железосульфитный агар. Для воздуха – гемолитические стрептококки, стафилококки (солевые среды – Чистовича). 3. Патогенные микроорганизмы. 7) Микрофлора почвы. Значение гнилостных микробов в почве Наиболее благоприятная среда для м/о. Аэробы и анаэробы, патогенные и непатогенные. Является резервуаром патогенных микроорганизмов, таких как: ЭМКАР, столбняк, сибирская язва (почвенные инфекции). Видовой состав зависит от физико-химического состава почвы, видового состава культивируемых растений. В почве присутствует гумус – остатки растительных и животных организмов, и м/о почвы. Больше м/о на глубине 10-20 см. Оценивают по: 1. ОМЧ: разведения почвы 1:10000, 1:100000, 1:1000000 , последние 2 разведения вносят в 2 чашки Петри, заливают агаром и инкубируют, подсчитывают выросшие колонии. 2. Санитарно-показательные микроорганизмы: БГКП бродильным методом), энтерококки на щелочно-полимиксиновой среде, Cl. perfringens на среде Вильсона-Блера (газообразование) или железосульфитном агаре (черные колонии в глубине столбика). 3. Патогенные микроорганизмы: сибирская язва, бруцеллез, рожа, пастереллез Роль гнилостных микробов: расщепление белков, поступающих в почву с трупами животных и отмирающими растениями, с образованием промежуточных продуктов (альбумоз, пептонов, амино- и амидокислот), а также дурно пахнущих веществ — индола, сероводорода, меркаптана, летучих жирных кислот. 8) Микрофлора кормов. Эпифитная микрофлора. Микробиологические процессы при силосовании кормов. Поверхность растений обильно покрыта м/о – эпифитная м/ф.Капустная, сенная палочки – безвредные сапрофиты, но на скошенных растениях могут интенсивно размножаться и вызывать гниение и брожение – порчу корма. Поэтому консервирют корма: силосование (заквашивание), дрожжевание спец. заквасками. Силосование: 1фаза – бурное размн. эпифитной м/ф, киш. палочки, дрожжей, молочнокислых и гнилостных. Силос разогревается, подкисляется, создаются анаэробн. условия – большая часть м/ф гибнет 2 фаза – бурное размножение молочнокислых, подавляющих гнилостные и маслянокислые образованием молочной кислоты. 3 фаза – постепенное отмирание молочнокислых бактерий Оценивают по: 1. ОМЧ: как и почву 2. Санитарно-показательные: протей, листерии, кишечная палочка, энтерокки 3. Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы, листерии, кишечная палочка, анаэробы, сибирская язва, Cl. botulinum. 9) Микрофлора молока. Молочнокислое брожение и его практическое значение. Зависит от уровня гигиены производства молока, условий хранения и транспортировки. На 1 мл допускается не более 70-350 м/о. Источники м/ф: сами животные, помещения, воздух, корма, доильное оборудование, средства доставки, персонал. Свежевыдоенное молоко некоторое время обладает бактериальными свойствами (бактерицидная фаза), которые обусловлены наличием в молоке молочных ингибиторов. При молочнокисл. брожении распад углеводов, многоатомных спиртов и белков до молочной кислоты. Значение: производство заквасок для ряженки, йогуртов, сыра, повышается усвояемость белка, накапливаются витамины гр. В и РР, и антибиотические вещества. Оценивают по: 1. ОМЧ прямым (разведения 1:10000, 1:100000, 1:1000000 заливают агаром, инкубируют, подсчитывают) и косвенным методами (редуктазная и резауриновая проба – обесцвечивание молока происходит медленно, если бактерий мало) 2. Коли-титр молока на среде Кесслера, с пересевом на Эндо. 3. Патогенные микроорганизмы: стафилококки, стрептококки, возбудители туберкулеза, бруцеллеза, синегнойная палочка. 10) Значение микробов в круговороте веществ в природе. Наиболее отчетливо значение проявляется в разложении органических веществ, в окислении водорода, метана, серы, в восстановлении сульфатов. Фиксация атмосферного азота: азотофиксирующие микроорганизмы симбиотические и несимбиотичские повышают плодородие почвы за счет связывания соединений азота, вносят препараты под бобовые культуры. Аммонификация белков и мочевины: компоненты тканей погибших растений и животных подвергаются действию гнилостных м/о и азотистые соединения разрушаются с образованием аммиака. Мочевина усвояется только после разложения её уробактериями под действием фермента уреазы. Нитрификация: аммиак окисляется до азотистой, а затем и до азотной кислоты, которая вступая в соединение с щелочами образует селитру, которая усваиваясь растениями повышает плодородие почвы. Денитрификация: может быть прямая (бактериями) и косвенная (химическим путем при взаимодействии азотистой кислоты с аминными соединениями. При минерализации орг.веществ образуется столько же углерода, сколько используется растениями при фотосинтезе. Разложение клетчатки: образуется углерод, так же может происходить брожение клетчатки (засахаривание, разложение в зависимости от типа брожения на спирты, молочную и масляную кислоту, углекислоту, водород, метан). Спиртовое брожение: этил. спирт + углекислота. Молочнокислое брожение: распад углеводов, многоатомных спиртов и белков до молочной кислоты за счет молочнокислых бактерий. Пропионовокислое брожение: молочная кислота сбраживается дл пропионовой и уксусной кислот, диоксида углерода и воды. Уксуснокислое брожение: этиловый спирт окисляется до уксусной кислоты под влиянием уксуснокислых бактерий. Фосфор: его органическая форма не усвояется растениями, микробы производят минерализацию фосфора из органических веществ и превращение фосфорнокислых солей в хорошо растворимые. Железо: перевод органического железа из окисного (III - нерастворимое) в закисное (II - растворимое) и наоборот осуществляется железобактериями (аэробы). Сера: сероводород, ядовитый для растений и животных окисляется серобактериями в безвредные, доступные для растений соединения. 11) Санитарное значение коли-титра и его определение. Коли-титр – наименьший объем воды в мл, в котором обнаруживается одна кишечная палочка. Вода считается качественной если коли-титр не менее 100. Отбирают 400-500 мл воды в стерильную бутыль и закрывают стерильной пробкой. Из откр. водоемов на глубине 10-15 см от пов-ти, в мелких – 10-15 см от дна. Из крана: в теч. 10 мин спускают воду, обжигают кран – берут пробу. В лаб. не позднее 3 ч. 12) Влияние на микробы физических, химических и биологических факторов Физические: Температура – психрофильные 0-35С, мезофильные 35-45, термофильные 45-75 С. Низкие t – замедл. размн-ие. Высушивание – утрачив. способ. к размн-ию. Давление – сильное влиян. осмот-го давл. Солнечные лучи губительны. Ультразвук – бактер-ое действие. Химические: ПАВ (поверхностно актив. вещества) мыла, жирные кислоты, моющ. ср-ва повреждают клеточную стенку. Окислители (хлор, йод) вызывают денатурацию белка. Фенолы повреж. стенку и белки клеток. Красители (брил. зелень) бактер. действие, наруш. деление. Соли тяж-ых металлов вызывают коагуляцию белков. Биолог: Препараты содержащие бактерии конкурирующие с патогенными м/о. Прежде всего – а/б: 1) из грибов (пенициллин) 2)из бактерий (полимиксин) 3)жив-го происх (лецитин) 4) растит. происх. (лук, чеснок) 5) актиномицетами (стрептомицин). Молочнокислые губительны для гнилостных, из-за выдел. молочной к-ты. 13) Антагонизм среди микробов и его практическое значение (примеры). Когда продукты жизнедеятельности одних микробов вызывают гибель других. Открыл Л. Пастер, использовал Мечников (предложил использование молочнокислых бактерий против гнилостных). Используется для профилактики и лечения болезней, главным образом желудочно-кишечных. Многие штаммы кишечной палочки подавляют и уничтожают стрептококки, стафилококки, сибиреязв. палочку, сальмонеллы, возбудителей злокачественного отека и туберкулеза. 14) Антибиотики. Методы определения активности антибиотиков. Антибиотики - БАВ, образуются в проц. жизнедеятельности грибов, бактерий, животных, растений, и синтетическим путем, способные избирательно подавлять рост и убивать м/о, грибы, крупные вирусы, простейшие и некоторые гельминты. Отнесены к химиотерапевтическим средствам и предназначены для избирательного действия на возбудителей во внутренних органах и тканях. 1)из грибов (пеницилин) 2)из бактерий (полимиксин) 3)животного происх (лецитин) 4) растит. происх. (лук, чеснок) 5) образ. актиномицетами (стрептомицин). Биологическая активность а/б основана на подавлении роста чувствительного тест-микроба (золот. стафилококк для пенициллина, ешерихия для стрептомицина). Для этого используют диффузии в плотные пит. среды (метод дисков) или жидких (метод серийных разведений). Противомикр. актив. Измеряется тем наименьшим количеством а/б, которое оказывает противомикробное действие. В ЕД-единицах действия, либо в един. массы. По механизму: 1)ингибирующие синтез бакт. Стенки (пенициллин) 2)нарушающие функцию ЦПМ (полипептиды)3) разрушающие рибосомальные субчастицы и сдерживающие синтез белка (тетрациклины) 4)подавляющие синтез нуклеиновых кислот (ингибиторы синтеза РНК – актиномицин; ингибиторы синтеза ДНК – саркомицин) Метод дисков: среды (АГВ, диагностический агар) разливают по 20 мл в чашки Петри, делают одномиллиардную взвесь культуры микробов по стандарту мутности, распределяют её равномерно по поверхности среды, раскладывают диски с антибиотиками, помещают в термостат, результаты учитывают по зоне задержки роста вокруг диска. Метод серийных разведений: среды (МПБ, бульон Хоттингера, 2-% МПА, Китта-Тароцци) наливают в пробирки по 2 мл для аэробов и по 9 мл для анаэробов, готовят основной (1000 ЕД/мл) и рабочий(например 0,01-0,1 ЕД возбудителя рожи свиней к пенициллину) растворы антибиотика. Рабочий 0,5 ЕД/мл вносят в первую пробирку, затем 2 мл переносят во вторую, в 3 и т.д. Из последней 2 мл удаляют. Вносят в пробирки по 0,2 мл одномиллионной взвеси культуры микробов. Учет проводят визуально. Отмечают пробирку где отсутствует рост. 15) Патогенность и вирулентность у микробов. Факторы патогенности. Патогенность – видовой генетический признак возбудителя, его потенциальная способность вызывать специфический инфекционный процесс при благоприятных условиях. По этому признаку микроорганизмы делятся на патогенные, условно-патогенные, сапрофитные. Вирулентность – степень патогенности конкретного м/о это т.е индивидуальный признак. Минимальная смертельная доза –наименьшее кол-во м/о или их токсинов, при кот. погиб. большинство опытных животных. Безусловно смертельная доза – гибель 100% жив. Средняя летальная доза – гибель 50%. Токсигенность – способность образовывать токсины, вредно действующие на организм. Инвазивность – способ. преодолевать защитные барьеры, проникать в органы/ткани, размножаться в них, подавлять защитные средства организма. Факторы патогенности – приспособительные механизмы возбудителей к меняющимся условиям макроорганизма, синтезируемые в виде спец.структур или функциональных молекул, с помощью которых они участвуют в осуществлении инфекционного процесса: 1) микробные ферменты (гиалуронидаза, фибринолизин, ДНК-азы, коллагеназа, коагулаза); 2)поверхностные структуры бактерий, способствующие закреплению в макроорганизме (патогенные организмы, которые закрепляются в организме благодаря ворсинкам, жгутикам, пилям); 3)поверхностные структуры бактерий, обладающие антифагоцитарным действием; 4) факторы с токсической функцией (экзо- и эндотоксины). Первые 3 фактора обуславливают инвазивность, последний – токсичность патогенных микроорганизмов. 16) Характеристика основных форм микробов. Размножение микробов. Формы микробов: 1) Шаровидная (микро-(мелкие, расположены беспорядочно), дипло-(попарно), стрепто-(в цепочках), тетра-(по четыре), стафилококки(в виде виноградных гроздей), сарцины(пакетами по восемь)) 2) Палочковидные (Бактерии (не обр. спор; кишечная палочка), Бациллы (обр. споры, их d<клетки, аэробы; возб. сиб. язвы, сенной палочки), Клостридии (обр. споры, их d> клетки, анаэробы; столбняка и ботулизма)) 3) Извитые (Спирохеты (много мелких завитков (лептоспироз)), Спириллы (неск. крупных завитков (возб. лихорадки Ласса)), Вибрионы (форма запятой (холеры, кампилобактериоза)) Размножение-способность м/о к самовоспроизведению т.е увеличению кол-ва особей микробной популяции, на единицу объема. Размножение м/о происходит в результате: 1)простого поперечн. деление (кокки в разных плоскостях, палочки только в поперечной); 2)почкования у дрожжей; 3)спорообразования у грибов; 4)конъюгации у некоторых грибов и бактерий. Процесс деления: 1) перед началом разрыв водородных связей, образовавшиеся 2й спирали ДНК расходятся по полюсам; 2) формир. поперечной перегородки из ЦПМ, она делит материнскую клетку на 2 дочерние; 3) параллельно синтезируется клеточная стенка, образуя перегородку; 4)в каждой дочерней однаспиральной ДНК достраивается 2ая цепочка и восстанавливает водородные связи при помощи ДНК-полимераз. Скорость зависит от вида м/о, t, возраста культуры, характера пит. среды. 17) Токсины микробов. Характеристика экзо- и эндотоксинов (примеры).

|