Микрофлора толстого кишечника как главного резервуара микробной флоры макроорганизма, состав и характеристика

Скачать 0.83 Mb. Скачать 0.83 Mb.

|

|

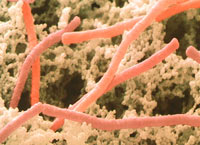

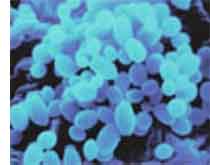

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ РЕФЕРАТ на тему: «Микрофлора толстого кишечника как главного резервуара микробной флоры макроорганизма, состав и характеристика» Выполнила: Студентка 209 группы Лечебного факультета Руденко В.В. Проверила: Асс. Горбанева К.Е. Оренбург, 2022 г. ОглавлениеВведение 3 1.Микрофлора толстого кишечника человека 5 2.Краткая характеристика отдельных представителей нормофлоры. 6 2.1. Облигатная микрофлора 7 2.2. Факультативная, условно-патогенная микрофлора 11 3.Дисбактериоз 12 4.Значение микрофлоры толстого кишечника для организма человека 13 Заключение 18 Список литературы 19 Приложение 20 ВведениеОрганизм человека в норме содержит сотни видов микроорганизмов, среди них доминируют бактерии. Вирусы и простейшие представлены значительно меньшим числом видов. Подавляющее большинство таких микроорганизмов — сапрофиты - комменсалы, но как в любом биоценозе взаимоотношения в системе микроорганизм - макроорганизм могут носить как симбиотический, так и паразитический характер. Видовой состав микробного биоценоза различных отделов организма периодически меняется, но каждый индивидуум имеет более или менее характерные микробные сообщества. Основные условия выживания вида (включая микроорганизмы) — нормальная жизнедеятельность, быстрое воспроизведение плодовитого потомства, колонизирующего определённый ареал обитания. Термин «нормальная микрофлора» объединяет микроорганизмы, более или менее часто выделяемые из организма здорового человека. У здоровых людей в кишечнике насчитывается более 500 видов микроорганизмов. Общая масса микрофлоры кишечника составляет от 1 до 3 кг. В разных отделах ЖКТ количество бактерий различно, большинство микроорганизмов локализованы в толстом кишечнике. Состав кишечной микрофлоры достаточно индивидуален и формируется с первых дней жизни ребенка, приближаясь к показателям взрослого к концу 1-го — 2-му году жизни, претерпевая некоторые изменения в пожилом возрасте. У здоровых детей в толстой кишке обитают представители факультативно-анаэробных бактерий рода Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, Enterobacteriacae, Candida и более чем 80% биоценоза занимают анаэробные бактерии, чаще грамположительные: пропионобактерии, вейлонеллы, эубактерии, анаэробные лактобациллы, пептококки, пептострептококки, а также грамотрицательные бактероиды и фузобактерии. Актуальность темы заключается в том, что в последнее время в связи с частым приемом антибиотиков у больных могут происходить нарушения микрофлоры, приводящие к дисбиозам и развитию эндогенных инфекций. Важным условием для проведения правильного лечения больного является определение микробной этиологии заболевания, а для этого необходимо знать нормальную микробную природу различных биотопов организма человека. Цель: познакомиться с экологией микробов и нормальной микрофлорой толстого кишечника человека. Задачи: Изучить нормальную микрофлору толстого кишечника человека; Описать состав и характеристику микрофлоры толстого кишечника; Перечислить функции микрофлоры толстого кишечника для организма человека. Микрофлора толстого кишечника человекаНа современном этапе научное сообщество рассматривает микрофлору организма как отдельный обособленный орган, обладающий множественными функциями, которые играют важную роль в поддержании здоровья человека. Наиболее многочисленной частью нашего организма является микрофлора пищеварительного тракта - симбиотическое сообщество микроорганизмов, сформированное в процессе многовековой эволюции организма человека и микроорганизмов. Пищеварительный тракт представляет собой открытую систему, постоянно взаимодействующую с микроорганизмами окружающей среды, в основном за счет поступления пищи и воды. Огромная площадь слизистого барьера пищеварительного тракта заселяется микроорганизмами практически сразу после рождения человека, и на протяжении всей жизни микробные ассоциации являются важнейшим микроэкологическим фактором для поддержания здоровья [2, 5]. В желудочно–кишечном тракте человека встречается облигатная (главная микрофлора), факультативная (условно-патогенная и сапрофитная микрофлора) и транзиторная микрофлора (случайно попавшие в желудочно-кишечный тракт микроорганизмы). В толстом кишечнике грамположительная флора меняется на грамотрицательную. Количество облигатных анаэробов начинает превышать число факультативных анаэробов. Появляются представители микробов, характерные для толстого кишечника. Росту и развитию микробов в толстом кишечнике способствуют отсутствие пищеварительных ферментов, наличие большого количества питательных веществ, длительное нахождение пищи, особенности строения слизистой оболочки и, в частности, слизистые наложения толстого кишечника. Они обуславливают органный тропизм некоторых видов анаэробных бактерий, образующих в результате своей жизнедеятельности продукты, используемые факультативно-анаэробной флорой, которые в свою очередь создают условия для жизни облигатных анаэробов. В толстом кишечнике человека присутствуют более 400 видов различных микробов. Облигатные анаэробы составляют 90-95% всего состава. Они представлены бифидобактериями, лактобактериями, бактероидами, вейлонеллами, пептострептококками, клостридиями и фузобактериями [приложение 1]. На долю других микроорганизмов приходится 0,1–0,01% это остаточная микрофлора: энтеробактерии (протеи, клебсиеллы, серрации), энтерококки, стафилококки, стрептококки, бациллы, дрожжевые грибы [приложение 3]. В кишечнике могут жить условно-патогенные амебы, трихомонады, некоторые виды кишечных вирусов. В толстом кишечнике человека выделяют М-мукозную микрофлору – микробы, обитающие в толще слизистой оболочки. Количество микробов в толще слизистой составляет 108 КОЕ на грамм ткани кишечника. Некоторые авторы называют мукозную микрофлору «бактериальный дерн». Микробы, живущие в просвете кишечника человека, называют П–микрофлора (просветная или полостная). Количество микробов в фекалиях человека достигает 1012 КОЕ/г. На долю факультативных анаэробов приходится 5-10% микрофлоры толстого кишечника. В состав ее входят: кишечная палочка и энтерококки [приложение 2]. Облигатная постоянная микрофлора кишечника человека представлена, в основном, бифидобактериями, лактобактериями, кишечными палочками и энтерококками. Факультативная флора встречается реже, она представлена другими анаэробными и факультативно –анаэробными бактериями. Краткая характеристика отдельных представителей нормофлоры.Пробиотики - живые организмы и вещества микробного или иного происхождения, оказывающие при естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции, а также на биохимические и поведенческие реакции организма хозяина, оптимизируя его микробиологический статус. Симбионт - участник симбиоза - совместного проживания организмов разных видов в одной и той же экологической нише. Симбиоз многоклеточных организмов с одноклеточными - древнейшее явление в эволюции. Оно возникло в тот момент, когда появились многоклеточные организмы. Несмотря на огромное позитивное влияние, которое оказывает облигатная микрофлора на состояние человека, необходимо отметить негативное влияние некоторых ее представителей, которое проявляется при нарушении баланса анаэробной и аэробной флоры. В результате этого происходит повышение колонизации различных отделов желудочно-кишечного тракта аэробной флорой и общее соотношение анаэробной и аэробной микрофлоры кишечника смещается в сторону аэробов. В результате возникают различные функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, часто сопровождающиеся сенсибилизацией организма с клиническими проявлениями аллергического порядка, а также инфекционные процессы, особенно при попадании микроорганизмов в несвойственную им зону обитания. Ниже представлена краткая характеристика представителей нормофлоры с указанием функций, приписываемых конкретному виду и возможных патогенных свойств. 2.1. Облигатная микрофлораБифидобактерии. Бифидобактерии - анаэробные грамположительные полиморфные палочки, не образующие спор, неподвижные. В кишечнике человека бифидобактерии находятся как в просвете кишечника, так и в прочной ассоциативной связи со слизистой оболочкой кишечника, превалируя в слепой, восходящей и нисходящей ободочной кишке. Они являются одними из немногих микроорганизмов, патогенное действие которых на человека практически не выявлено. Это наиболее значимые представители облигатных бактерий в кишечнике детей и взрослых, сопровождающие человека всю его жизнь. Количество бифидобактерий колеблется от 90-98% всех микроорганизмов кишечника в зависимости от возраста и составляет у грудных детей 109-1010, у детей старшего возраста и взрослых-108-109 Свойства бифидобактерий: адгезируясь на слизистой кишечника, осуществляют защитную функцию от проникновения условно-патогенных микроорганизмов и токсинов во внутреннюю среду организма; обладают высокой антагонистической активностью по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам; участвуют в утилизации пищевых субстратов и активизации; пристеночного пищеварения; синтезируют аминокислоты и белки, витамин К, пантотеновую кислоту, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12); способствуют усилению процессов всасывания через стенки кишечника ионов кальция, железа, витамина D; обладают иммуномодулирующим действием: регулируют функции гуморального и клеточного иммунитета, препятствуют деградации секреторного иммуноглобулина А, стимулируют интерферонообразование и вырабатывают лизоцим. Лактобактерии. Лактобактерии - грампозитивные неспорообразующие палочки, аэротолерантные. Область локализации в кишечнике - как просвет, так и слизистая. В толстой кишке содержится (в зависимости от возраста) 106-108 КОЕ/г (при этом колонизируют равномерно всю толстую кишку, кроме прямой). Свойства лактобактерий: в кооперации с другими микроорганизмами проявляют высокую антагонистическую активность по отношению к патогенным и условнопатогенным микроорганизмам; иммуномодулирующее действие; Энтеробактерии. Энтеробактерии - аэробные представители нормальной микрофлоры кишечника человека. Типичные представители - грамотрицитальные неспорообразующие подвижные бактерии. В кишечнике содержатся в количестве 106 -108 КОЕ/г фекальной массы, что составляет менее 0,01% от общего числа нормофлоры. Основные функции эшерихий в организме: способствуют гидролизу лактозы; участвуют в продукции витаминов (К и группы В); вырабатывают колицины - антибиотикоподобные вещества, тормозящие рост энтеропатогенных кишечных палочек; стимулируют антителообразование и оказывают мощное иммуномодулирующее действие; способствуют активизации систем гуморального и местного иммунитета. Наряду с полезными свойствами многие штаммы эшерихий обладают патогенными свойствами, которые относят к энтеропатогенным штаммам Е. coli. В этой связи наибольший интерес представляют энтеротоксигенные кишечные палочки, энтерогеморрагические, энтероинвазивные и ограниченно инвазивные кишечные палочки. Доля энтеропатогенных штаммов Е. coli в испражнениях здорового человека составляет от 9,1 до 32,4% от общего их числа. Наиболее патогенными являются энтероинвазивные кишечные палочки, размножение которых в кишечном эпителии протекает с выраженными цитоплазматическими изменениями, образованием язв с резко выраженным воспалением. Многие госпитальные штаммы энтеропатогенных кишечных палочек обладают резистентностью к антибиотикам. Попадая в результате транслокации в несвойственные им экологические ниши, Е. coli могут вызывать различные парентеральные заболевания (отиты, риниты, бронхиты, пневмонии, урогенитальные воспалительные процессы, быть причиной септицемии. Бактероиды. Бактероиды - облигатно-анаэробные грамотрицательные палочки, не образующие спор. Содержатся в толстом кишечнике в количестве 107-1011 КОЕ/г. Обитают как в просвете, так и на слизистой оболочке кишки. Функции бактероидов до конца не выяснены, однако известно, что они, находясь в ассоциативной связи со слизистой оболочкой кишечника, вступают в конфликт с фагоцитами, что позволяет впоследствии лимфоцитам воспринимать антигенное раздражение, а также принимают участие в пищеварении, расщепляют желчные кислоты, участвуют в процессах липидного обмена. Многие представители рода Bacteroides обладают патогенными свойствами и при нарушении аэробно-анаэробного баланса или попадании в другие локусы могут вызывать эндогенные инфекции, септицемии, абдоминальные абсцессы, абсцессы брюшной полости, легких и мозга, воспалительные заболевания тазовой области и т.д. Энтерококки. Энтерококки - аэробные представители нормальной микрофлоры человека. Заселяют кишечник новорожденного с первых дней жизни и в небольшом количестве (105-106 КОЕ/г) сопровождают человека всю его жизнь. При смене экологической ниши энтерококки способны вызывать ряд заболеваний. Они встречаются при септических процессах, инфекциях брюшной полости, менингитах, отитах, циститах и других воспалительных процессах урогенитального тракта. Пропионовокислые микроорганизмы. Пропионовокислые микроорганизмы - анаэробные бактерии, которые наряду с бифидо- и лактобактериями составляют группу нормальных кислотообразователей. Пропионобактерии реализуют свои антагонистические свойства посредством закисления среды. Известно, что некоторые из них проявляют патогенные свойства: P. acnes, например, является возбудителем инфицированной угревой сыпи у подростков. Пептострептококки. Пептострептококки - неферментирующие грамположительные анаэробные стрептококки. В микрофлоре здоровых взрослых людей достигают уровня 109 КОЕ/г фекалий. В процессе жизнедеятельности обробразуют водород, который в кишечнике превращается в перекись водорода; участвует в протеолизе молочных белков, ферментации углеводов. При смене экологических ниш пептострептококки становятся причиной воспалительных процессов в ротовой полости (кариес, гингивиты, пародонтозы). Фузобактерии, эубактерии, катенобактерии. Фузобактерии, эубактерии, катенобактерии - представители анаэробной микрофлоры толстой кишки. Их значение в микробиоценозе изучено недостаточно, однако известно, что все они проявляют патогенные свойства при нарушении микробиоценоза кишечника и попадании в другие биотопы. 2.2. Факультативная, условно-патогенная микрофлораУсловно-патогенные энтеробактерии. К условно-патогенным энтеробактериям относятся: цитробактер, энтеробактер, протей, клебсиелла, серрация, гафния, не ферментирующие грамотрицательные палочки: псевдомонады, ацинетобактеры, которые являются близкими родственниками кишечной палочки и представляют собой аэробные грамотрицательные палочки, не образующие спор. При определенных ситуациях, связанных с нарушениями в облигатной флоре, могут реализовать свои патогенные свойства с развитием диарейных и других синдромов. Бациллы. Бациллы могут быть представлены аэробными (Bacillus) и анаэробными (Clostridium) видами. Наибольший интерес представляют С. difficile, содержащиеся в кишечнике в количестве не более 103 КОЕ/г. Клостридии расщепляют белки с образованием скатола и индола. В маленькой концентрации эти токсичные метаболиты стимулируют перистальтику кишечника, являясь одним из звеньев регуляции кишечных функций. При значительном увеличении количества бацилл в кишечнике или в случае их размножения в несвойственных для них нишах в организме могут развиваться гнойно-септические заболевания различной локализации. Стафилококки. Стафилококки встречаются в кишечнике человека с первых дней жизни в концентрации 103 -104 КОЕ/г. Это аэробные грамположительные кокки. Чаще всего определяется непатогенный вид Staphylococcus epidermidis. Патогенные виды стрептококков вызывают формирование патологических процессов при снижении резистентности макроорганизма. Эти микроорганизмы могут быть причиной воспалительных заболеваний, септических процессов, пищевых отравлений [1]. ДисбактериозДисбактериоз (дисбиоз, дисмикробиоценоз) кишечника – качественные и количественные изменения микрофлоры. Дисбактериоз сопровождается снижением облигатной анаэробной флоры (бифидо- и лактобактерии) и увеличением условно – патогенной микрофлоры, которые в норме отсутствуют или встречаются в небольшом количестве (стафилококки, псевдомонады, дрожжеподобные грибы, протеи и т. д.). Появление дисбактериоза может привести к иммунологическим нарушениям с возможным развитием желудочно-кишечных расстройств. Развитию дисбактериоза у человека способствуют экзогенные и эндогенные факторы: инфекционные заболевания органов пищеварения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, онкологическая патология, аллергические заболевания. Изменению микрофлоры способствует прием антибиотиков, гормонов, иммунодепрессантов, цитостатиков, психотропных, слабительных и противозачаточных препаратов, воздействие на организм промышленных ядов и пестицидов. Большое влияние на состав микрофлоры оказывают сезон года, питание человека, стрессы, курение, наркомания, алкоголизм. Появление дисбактериоза у новорожденных может быть обусловлено бактериальным вагинозом и маститом у матери, проведением реанимационных мероприятий, поздним прикладыванием к груди, длительным пребыванием в родильном доме, незрелостью моторной функции кишечника, непереносимостью грудного молока. В грудном возрасте развитию дисбактериоза способствуют: раннее искусственное вскармливание, частые ОРВИ, рахит, анемии, гипотрофии, аллергические и психоневрологические заболевания [3]. Значение микрофлоры толстого кишечника для организма человекаКак уже выше было сказано, нормальная микрофлора кишечника выполняет многочисленные взаимосвязанные функции по поддержанию гомеостаза организма, наряду с его другими органами и системами. Одна из основных функций кишечной нормофлоры — барьерная, в первую очередь — защита от посторонней микрофлоры, попадающей в желудочно-кишечный тракт. Эту функцию обеспечивают несколько механизмов: активизация синтеза антител в слизистой оболочке кишечника; выработка веществ, подавляющих условно-патогенную микрофлору и даже патогенную; блокировка адгезии посторонней микрофлоры на слизистой оболочке толстой кишки; конкурентные отношения в захвате питательных веществ. В частности, бифидобактерии, продуцируя в процессе своей жизнедеятельности органические кислоты, создают кислую среду в кишечнике, что препятствует размножению патогенной микрофлоры и способствует лучшему всасыванию витамина D, кальция, железа, а также поддерживает нормальную моторику кишечника. Лактобактерии в процессе сбраживания углеводов образуют вещества с антибиотической активностью (лизоцим, ацидофилин и др.), эшерихии — колицины, тормозящие рост энтеропатогенных кишечных палочек и т. д. Кишечная нормофлора участвует также в инактивации биологически активных участников метаболизма, исполнивших свою функцию, в частности ферментов, выделяющихся с пищеварительными соками. Метаболиты самой нормофлоры, например масляная кислота и др., предотвращают транслокацию бактерий из просвета кишки во внутреннюю среду организма. Важная роль нормофлоры — метаболическая. Она состоит в следующем: ферментативной переработке микробами некоторых пищевых веществ (симбионтное пищеварение); способствовании выработке ряда ферментов, участвующих в обмене белков, жиров, углеводов, холестерина, желчных кислот и др.; обеспечении существенной части витаминных потребностей организма: синтез витаминов группы В и витамина К (лидирующая роль принадлежит кишечной палочке, которая образует 9 витаминов); продуцировании ряда биологически активных веществ, гормонов, мочевой кислоты, нейропептидов, незаменимых аминокислот, а также множества других соединений. Среди подобных соединений — короткоцепочечные жирные кислоты, играющие важную энергетическую и регуляторную роль в здоровом организме, а также участвующие в патофизиологии ряда заболеваний не только ЖКТ, но и других органов и систем. Понимание метаболических механизмов взаимодействия микробиоты и макроорганизма открывает перспективы новых подходов к лечению, в том числе с использованием рациональных диетических рекомендаций. Большой интерес к микробиоте человека в последнее время проявляют кардиологи, определено даже направление перспективных научных исследований в содружестве с гастроэнтерологами — «Взаимодействие сердце — толстая кишка». В частности, появились исследования, показывающие, что при ожирении и сахарном диабете 2-го типа в кишечнике пациентов снижено содержание специфичной флоры и короткоцепочечных жирных кислот, что приводит к дисфункции толстокишечного барьера, к нарушению углеводного, липидного и энергетического обменов. Показана прогностическая значимость повышения уровня такого метаболита кишечной микрофлоры, как триметиламин-N-оксид, который у пациентов с сердечной недостаточностью может служить биомаркером повышенного риска сердечнососудистых заболеваний. Важной функцией нормофлоры является участие в формировании иммунобиологической реактивности макроорганизма. Лимфоидная ткань кишечника — самое большое лимфоидное образование организма, выполняющее все функции этой ткани (около 60 % иммунных клеток организма находятся в его слизистой оболочке). Эпителий пейеровых бляшек специализирован на захвате и отборе антигенов для возбуждения адаптивного иммунного ответа. Иммунная система контролирует ответы на белки, получаемые с пищей (это профилактика пищевой аллергии), на патогенные микроорганизмы — вирусы (ротавирус, полиовирус и др.), бактерии (Salmonella, Listeria, Clostridium и т. д.), паразиты (Toxoplasma). Облигатная микрофлора кишечника способствует синтезу иммуноглобулинов М, А и G, стимулирует созревание лимфоидного аппарата, участвует в продукции интерферонов, лизоцима, веществ противоопухолевой защиты, регулирует баланс между про- и противовоспалительными цитокинами. Нормофлора кишечника синтезирует также ряд биологически активных веществ, способствующих разрушению аллергенов, нейтрализации экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов. Так, лактобактерии стимулируют фагоцитарную активность нейтрофилов, макрофагов, синтез иммуноглобулинов и образование интерферонов, интерлейкина-1. Бифидобактерии регулируют функции гуморального и клеточного иммунитета, препятствуют разрушению секреторного иммуноглобулина А (белка, который участвует в обеспечении местного иммунитета и является важнейшим маркером иммунного ответа), стимулируют интерферонообразование, вырабатывают лизоцим, который угнетает размножение и рост патогенных бактерий. Нормофлора толстой кишки способствует регенерации ее слизистой оболочки и процессам дифференцировки клеточных структур. Кроме того, микрофлора толстой кишки выполняет регуляторную функцию — участвует в регуляции водно-солевого обмена, в рециркуляции желчных кислот, холестерина, оксалатов и других биомолекул. Холестерин-модифицирующая активность нормофлоры, в частности лактобацилл, обусловливает антиатеросклеротический эффект. Медиаторы, синтезируемые нормофлорой, участвуют в регуляции газового состава кишечника и других полостей организма, физиологической активности ЖКТ, моторики толстой кишки и времени транзита кишечного содержимого, объема, консистенции и частоты стула, висцеральной чувствительности, а также влияют на работу сердечно-сосудистой, кроветворной, иммунной и других систем организма. Дезинтоксикационная функция микрофлоры толстого кишечника: в результате биохимической активности микрофлоры происходит биотрансформация ксенобиотиков (чужеродных веществ) в нетоксические продукты и их выведение из организма. Микробные клетки способны аккумулировать (как биоэнтеросорбент) значительные количества различных токсических продуктов, включая тяжелые металлы, фенолы, формальдегиды, яды растительного, животного, микробного и искусственного происхождения и другие ксенобиотики, с последующим выведением их из организма естественным путем. Детоксикация канцерогенов, мутагенов и других онкогенов обусловливает противоопухолевую активность нормальной микрофлоры [4]. ЗаключениеКишечная микробиота организма человека оказывает многофакторные влияния на гомеостаз. Изучение функций микрофлоры пищеварительного тракта человека и состояний, приводящих к нарушению качественного и количественного состава микрофлоры, представляется крайне сложной задачей, успешное решение которой может привести к совершенно новым направлениям терапевтических и профилактических стратегий медицины, обоснованному назначению различных препаратов, оказывающих позитивное влияние не только на микробиоценоз, но и на состояние здоровья человека в целом. Состояние микрофлоры толстого кишечника — определяющий фактор функционирования иммунной защиты организма в целом. Таким образом, кишечный микробиоценоз может рассматриваться как своеобразный экстракорпоральный орган или система, по своей значимости сопоставимый с другими системами макроорганизма (иммунной, лимфатической и т. д.). Список литературыЗюбр Т.П. ПРЕПАРАТЫ НОРМОФЛОРЫ Учебно-методическое пособие / Т.П. Зюбр, И.А. Мурашкина, И.Б. Васильев. – Иркутск: ИМГУ, 2008. – 59 с. Моложавая О.С., Ивахнюк Т.В., Макаренко А.Н., Брозь Р.В. Функции кишечной микрофлоры организма в норме и при патологии // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2016. №4-1 (56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-kishechnoy-mikroflory-organizma-v-norme-i-pri-patologii Федорова Е.Р. Микрофлора организма человека и способы ее забора для микробиологического исследования: учебно-метод. пособие для студентов лечебного и педиатрического факультетов / Федорова Е.Р., Валеева Ю. В. - Казань: КГМУ, 2013. – с.61. Хурса Р. В. Кишечная микрофлора: роль в поддержании здоровья и развитии патологии, возможности коррекции: учеб.-метод. пособие / Р. В. Хурса, И. Л. Месникова, Я. С. Микша. – Минск: БГМУ, 2017. – 36 с. Янковский Д.С. Микрофлора и здоровье человека / Д.С. Янковский, Г.С. Дымент. - К.: ТОВ «Червона Рута-Турс», 2008. -552 с. ПриложениеПриложение 1. Лактобактерии (А) и бифидобактерии (Б).   Б А   Приложение 2. Кишечная палочка.  Приложение 3. Дрожжевые грибы.  Приложение 4. Функции симбиотной микрофлоры.  |