Адсорбция в медицине. Детоксикация

Скачать 477.94 Kb. Скачать 477.94 Kb.

|

|

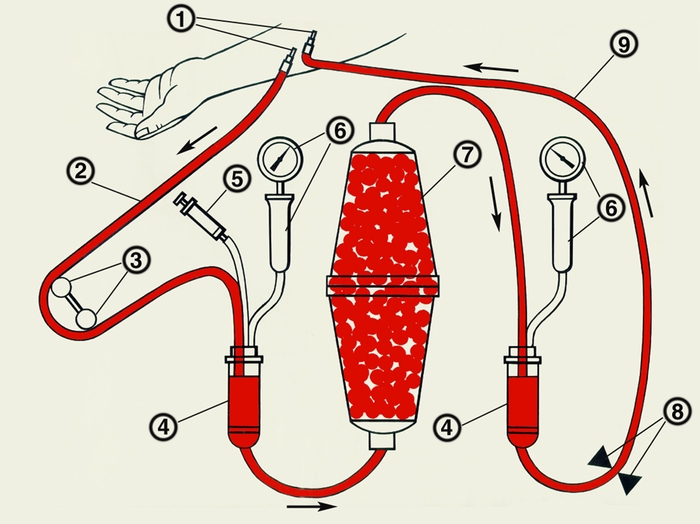

Детоксикация (лат. приставка de — означающая устранение, прекращение + др.-греч. τοξίνη — яд) — разрушение и обезвреживание различных токсических веществ химическими, физическими или биологическими методами.То есть – это естественное и искусственное удаление токсинов из организма. Естественные методы детоксикации – это цитохромоксидазная система печени — окисление, иммунная система — фагоцитоз, связывание с белками крови, экскреторная – выведение с помощью печени, почек, кишечника, кожи и легких. А так же стимулированные: применение медикаментозных и физиотерапевтических методов стимулирующих естественные методы детоксикации. Искусственные методы детоксикации подразделяются на: - Физические - механическое удаление из организма токсических веществ посредством очистки кожи, слизистых оболочек и крови современными методиками: сорбционными — гемосорбция, энтеросорбция, лимфосорбция фильтрационными методиками — гемодиализ, ультрафильтрация, гемофильтрация, гемодиафильтрация, аферезные методы — плазмаферез, цитаферез, селективная элиминация (криоседиментация, гепаринкриоседиментация). - Химические — связывание, дезактивация, нейтрализация и окисление (антидоты, сорбенты, антиоксиданты, непрямое электрохимическое окисление, квантовая гемотерапия). - Биологические — введение вакцин и сыворотки крови. Сорбционная детоксикация - это детоксикация организма с помощью сорбентов. Сорбенты изготавливают из различных материалов разной структуры, размеров гранул и пор с разными физико-химическими и биологическими свойствами. Разные биологические жидкости организма могут подвергаться сорбционной детоксикации: кровь, плазма, лимфа, ликвор, асцитическая жидкость. Энтеросорбция относится к наиболее древним методам эфферентной терапии. Известно, что в Египте более трех тысяч лет назад использовали уголь для наружного и внутреннего применения. Целительные свойства энтеральных адсорбентов отмечали и в Древней Греции, в том числе Гиппократ. На Руси энтеросорбция относится к народным средствам лечения. Согласно литературно-исторической версии, назначение знахарем березового угля продлило после отравления жизнь Александра Невского. Древесным углем и порохом присыпали раны, толченый уголь давали при поносах. В Петербурге в XVIII в., когда были открыты сорбционные свойства углей, Т. Е. Ловиц подвел теоретическую базу под метод энтеросорбции. В период второй мировой войны адсорбенты на основе лигнина широко применяли для лечения диспепсий у германских военнослужащих. Лигниновые сорбенты успешно применялись в зоне чернобыльской аварии. За последние годы энтеросорбенты были апробированы в клиниках различного профиля при лечении десятков заболеваний и осложнений. Основные свойства энтеросорбентов: все препараты имеют два общих основных свойства, которые наиболее сильно влияют на различие в показаниях к применению и силе воздействия: сорбционная ёмкость — (количество вещества, которое может поглотить сорбент на единицу своей массы) способность сорбировать разного размера и массы молекулы и бактериальные клетки, что для энтеросорбентов (в отличие от сорбентов в целом) даже важнее, чем первое). Механизмы действия энтеросорбентов: 1) поглощение токсических веществ, попадающих в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) извне; 2) поглощение токсинов, диффундирующих в просвет кишечника из крови; 3) связывание токсических веществ, выделяющихся с пищеварительными соками; 4) поглощение токсических метаболитов, образующихся в ЖКТ (индол, скатол и др.); 5) сорбционная модификация диеты за счет избирательного поглощения аминокислот и свободных желчных кислот; 6) фиксация и перенос физиологически активных веществ (ферменты, желчные кислоты и т. д.); 7) изменение объёма неперевариваемого остатка по типу пищевых волокон; 8) каталитическое действие. Дополнительными механизмами действия энтеросорбентов являются: 1) обволакивающее и цитопротекторное действие; 2) структуризация кишечного содержимого; 3) образование агрегатов и флокулятов, содержащих микробы и вирусы; 4) прямое бактерицидное действие; 5) комплексообразование и хелатирование; 6) модификация химического состава кишечного содержимого, неблагоприятная для размножения патогенной флоры Классификация энтеросорбентов детоксикация сорбент токсин Энтеросорбенты подразделяются по таким характеристикам: По лекарственной форме — гранулы (угли), порошки (карболен, холестирамин, повидон), таблетки, пасты, пищевые добавки (пектины, хитин). По химической структуре — угли активированные, алюмосиликаты, алюмогель, сорбенты окисные, органоминеральные и композиционные, пищевые волокна. По механизмам сорбции — адсорбенты, абсорбенты, ионообменные материалы, сорбенты с катаболическими свойствами, сорбенты с сочетанными механизмам. По селективности — селективные, моно-, би-, полифункциональные, неселективные (угли активированные, природные препараты — лигнин, хитин, целлюлоза). Способы введения энтеросорбентов Различают следующие способы введения сорбентов: Пероральный путь введения препаратов per os; Введение сорбента через зонд; С помощью клизм или при процедуре гидроколонотерапии в толстую кишку; В виде пищевых добавок; Абсолютных противопоказаниий для энтеросорбции нет. Не рекомендуется применять углеродные сорбенты per os при наличии язв и поражений слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, паралитической непроходимости кишечника. В этих случаях целесообразно зондовое введение лигниновых или других необразивных сорбентов Выбор энтеросорбента для конкретных клинических случаевОпыт свидетельствует о том, что при возможности выбора энтеросорбента необходимо исходить из ряда предпосылок: сорбционной способности материала, его фармакологической формы, органолептических свойств, травмичности для слизистых, способности эвакуироваться из кишечника. По-видимому, при острых заболеваниях предпочтение можно отдать неселективным углям. Если рассчитывать на возможность взаимодействия сорбируемого вещества исорбента уже в желудке, лучшая кинетика характерна для порошкообразных материалов. Гранулированные препараты могут сохранять сорбционную способность более длительное время, что позволяет пролонгировать сорбцию в дистальных отделах ЖКТ.Активированный уголь имеет недостаточную сорбционную ёмкость и может применяться не так широко, как сорбенты нового поколения. При различных заболеваниях, при которых применяются сорбенты, наблюдаются явления дисбактериоза. Сегодня считается, что практически все энтеросорбенты улучшают состояние при дисбактериозе. Гемосо́рбция (от греч. haema кровь + лат. sorbere поглощать) — метод лечения, направленный на удаление из крови различных токсических продуктов и регуляцию гомеостаза путем контакта крови с сорбентом вне организма. Это разновидность процесса сорбции, при котором частицы поглощаемого вещества и поглотители вступают в химические взаимодействия. Гемосорбция — метод внепочечного очищения крови от токсических веществ путем адсорбции яда на поверхности сорбента. В качестве сорбентов используют активированный уголь (гемокарбоперфузия) или ионообменные смолы, предназначенные для очищения крови от определенных групп химических веществ. Показанием к гемосорбции являются многие острые отравления лекарственными препаратами (барбитуратами, элениумом, ноксироном) и химическими ядами (хлорированными углеводородами, фосфорорганическими соединениями); острые поражения печени, протекающие с выраженной интоксикацией, особенно в стадии прекомы и комы. Кроме того, гемосорбция как дополнительный метод лечения может быть применена у больных системной красной волчанкой, холодовой крапивницей, псориазом, пищевой полиаллергией, бронхиальной астмой, семейной гиперлипидемией (холестеринемией). Устройство для гемосорбции представляет собой заполненную сорбентом колонку, которую подсоединяют с помощью трубчатых магистралей к сосудам пациента. Кровь по системе трубчатых магистралей прокачивается с помощью насоса через колонку. Для предупреждения воздушной эмболии в трубчатых магистралях имеются расширения — пузырьковые камеры, в которых движение крови замедляется и происходит отделение пузырьков воздуха. В пузырьковые камеры встроены отводы для подключения манометров, измеряющих давление крови в трубчатых магистралях до и после прохождения колонки с сорбентом, что необходимо для выявления возможного свертывания крови в колонке. Все принадлежности для Г. выпускают стерильными, готовыми для немедленного использования.  Принципиальная схема подключения устройства для проведения гемосорбции: 1 — катетеры, введенные в сосуды (в вену или в вену и артерию); 2 — трубчатая магистраль для забора крови; 3 — насос для прокачивания крови; 4 — пузырьковые камеры; 5 — устройство для подачи гепарина; 6 — манометры с делительными камерами, отделяющими их от непосредственного контакта с кровью; 7 — колонка с сорбентом; 8 — магнитный клапан для защиты пациента от воздушной эмболии; 9 — трубчатая магистраль для возврата крови. Стрелками показано направление движения крови по системе. При гемосорбции возможны осложнения, в частности снижение АД, выраженный озноб (пирогенная реакция), кровоточивость, воздушная эмболия, эмболия сорбентом. Метод основан на двух свойствах сорбента: адсорбции (фиксация молекулы вещества на поверхности поглотителя); абсорбции (фиксация вещества в объеме поглотителя). Фиксация химических агентов происходит за счет образования ковалентных или ионных связей вещества с активными группами поглотителя. Лимфосорбция Лимфосо́рбция (Лимфа + лат. sorbere поглощать) один из способов очищения организма от токсических веществ, основанный на удалении их из лимфы больного путем пропускания последней через сорбционные фильтры (различные марки углей-сорбентов) с последующей реинфузией; осуществляют, как и другие способы очищения лимфы, обычно с помощью дренирования грудного лимфатического протока — Лимфодренирование. |