Анатомия. Письменные вопросы. Мочевая система Фиксирующий аппарат почки

Скачать 0.69 Mb. Скачать 0.69 Mb.

|

|

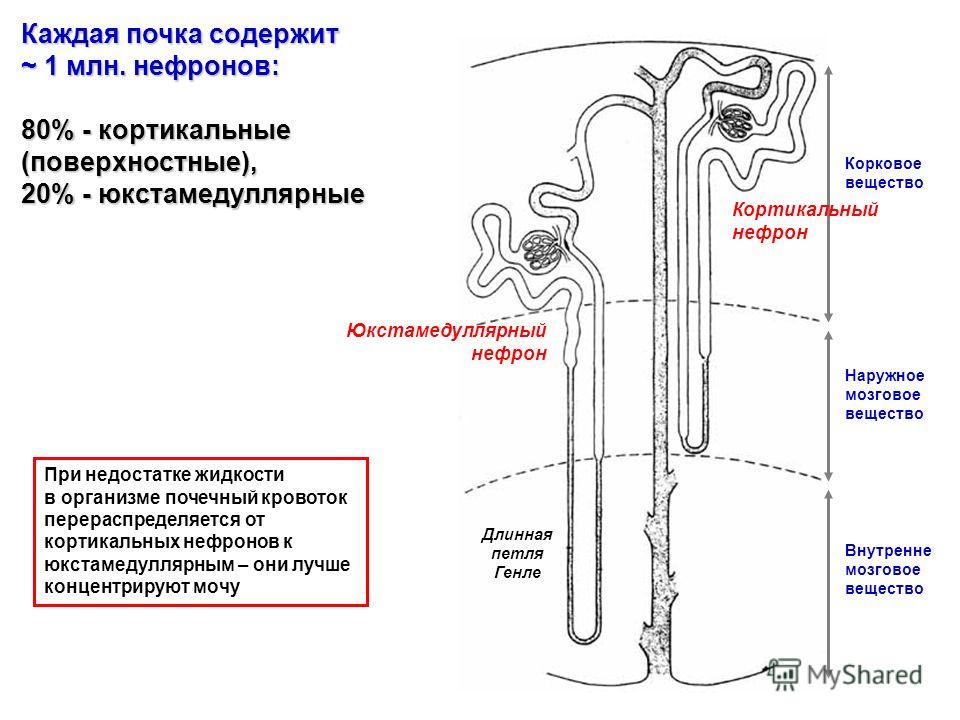

Работу выполнила студентка 1 курса Маркасова Валентина Максимовна группа С-113(1) Мочевая система 1.Фиксирующий аппарат почки. 1. Жировая капсула (capsula adiposa). 2. Почечная фасция (fascia renalis) 3. Почечные сосуды (артерия, вена, мочеточник). 4. Мышечное ложе (m.psoas major, m.quadratus lumborum). 5. Внутрибрюшное давление. 2.Особенности сосудистой системы почки. Почечная артерия диаметром 7 – 9 мм начинается от брюшной аорты и в воротах почки разделяется на 5 – 6 ветвей, направляющихся к её верхнему, нижнему полюсам и центральной части. В вещество почки между пирамидками проникают междолевые артерии, которые у основания пирамид заканчиваются дуговыми артериями. Дуговые артерии располагаются на границе коркового и мозгового вещества. От дуговых артерий формируются два вида сосудов: одни направляются в корковое вещество в виде междольковых артерий, другие – в мозговое вещество, где образуются кровеносные капилляры для кровоснабжения петель нефрона. Междольковые артерии разделяются на приносящие артериолы, которые переходят в сосудистые клубочки, имеющие диаметр 100 – 200 мкм. Сосудистые клубочки представляют сеть кровеносных капилляров, выполняющих функцию не тканевого обмена, а фильтрации экскретов. Кровеносные капилляры клубочка собираются в его воротах в выносящую артериолу. Выносящая артериола клубочка имеет диаметр меньший, чем приносящая артерия. Разность диаметров артериол способствует поддержанию высокого кровяного давления в капиллярах клубочка, чтоявляется необходимым условием в процессе мочеобразования. Выносящий сосуд клубочка разделяется на капилляры, которые образуют густые сети вокруг мочевых канальцев и лишь затем переходят в венулы. Венозные сосуды, за исключением сосудистого клубочка приносящие артериолы и выносящие артериолы, повторяют ветвление артерий. 3.Структуроно-функциональная единица почки. Нефрон. 4. Юкстамедюлярные нефроны. Юкстамедуллярные нефроны, клубочки их расположены у границы коркового и мозгового вещества почки, выносящие артериолы шире приносящих, петли Генле самые длинные и спускаются почти до вершины сосочка пирамид. Выносящие артериолы образуют прямые капиллярные нисходящие и восходящие сосуды, идущие в глубину мозгового вещества параллельно петлям Генле. Юкстамедуллярные нефроны играют ведущую роль в процессах концентрирования и разведения мочи.  5. Мужской мочеиспускательный канал, какие имеет части, сужения, расширения. Мужской мочеиспускательный канал имеет длину около 18 см; его большая часть преимущественно проходит по губчатому телу. Канал начинается в мочевом пузыре внутренним отверстием и заканчивается на головке. Мочеиспускательный канал подразделяется на предстательную, перепончатую и губчатую части. Предстательная часть соответствует длине предстательной железы и выстлана переходным эпителием. В этой части различают суженное место, соответственно положению внутреннего сфинктера мочеиспускательного канала, и ниже расширенную часть длиной 12 мм.. В ткани семявыбрасывающих протоков находится венозное сплетение, которое выполняет функцию эластического сфинктера. Перепончатая часть представляет наиболее короткий и узкий отдел мочеиспускательного канала; она хорошо фиксирована в мочеполовой диафрагме таза и имеет длину 18-20 мм. Поперечнополосатые мышечные волокна вокруг канала формируют наружный сфинктер, подчинённый сознанию человека. Сфинктер, кроме акта мочеиспускания, постоянно сокращён. Губчатая часть имеет длину 12-14 см и соответствует губчатому телу. Начинается луковичным расширением, куда открываются протоки двух луковично-мочеиспускательных желёз, выделяющих белковую слизь для увлажнения слизистой оболочки и разжижения семенной жидкости. Бульбо-уретральные железы располагаются в толще глубокой поперечной мышцы промежности. Мочеиспускательный канал этой части начинается от луковичного расширения, имеет равный диаметр 7-9 мм и только в головке переходит в веретенообразное расширение, называемое ладьевидной ямкой, которая заканчивается суженным наружным отверстием. В слизистой оболочке всех отделов канала встречаются многочисленные железы двух типов: внутри-эпителиальные и альвеолярно-трубчатые. Внутри-эпителиальные железы по структуре сходны с бокаловидными слизистыми клетками, а альвеолярно-трубчатые – имеют форму колб, выстланы цилиндрическим эпителием. Эти железы выделяют секрет для увлажнения слизистой оболочки. Базальная мембрана слизистой оболочки сращена с губчатым слоем только в губчатой части мочеиспускательного канала, а в остальных отделах – с гладкомышечным слоем. При рассмотрении профиля мочеиспускательного канала выделяются две кривизны, три расширения и три сужения. Передняя кривизна находится в области корня и легко исправляется при поднимании. Вторая кривизна фиксирована в области промежности и огибает лобковое сращение. Расширения канала: в простатической части – 11 мм, в бульбозной части – 17 мм, в ладьевидной ямке – 10 мм. Сужения канала: в области внутреннего и наружного сфинктеров происходит полное замыкание канала, в области наружного отверстия диаметр уменьшается до 6-7 мм.  6. Назвать органы мочевой системы. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 7.Что такое первичная моча, её количество за сутки, пороговые и не пороговые вещества в каком случае они выводятся из организма. Первый этап образования мочи в почках начинается с фильтрации плазмы крови в почечных клубочках. При этом жидкая часть крови проходит через стенку капилляров в полость капсулы почечного тельца. Возможность фильтрации обеспечена рядом анатомических особенностей: • клетки эндотелия капилляров плоские, особенно они тонки по своей периферии и имеют в этих частях поры, через которые, однако, не проходят молекулы белка из-за их крупных размеров • внутренняя стенка капсулы Шумлянского - Боумена образована плоскими эпителиальными клетками, которые также не пропускают только крупные молекулы. Основной силой, обеспечивающей возможность фильтрации в почечных клубочках, является высокое давление в них за счет: • высокого давления в почечной артерии • разности диаметра приносящей и выносящей артериол почечного тельца. Давление в капиллярах тельца около 60 - 70 мм рт. ст., а в капиллярах других тканей оно равно 15-30 мм рт. ст. Профильтровавшаяся плазма легко поступает в капсулу нефрона, так как в капсуле давление низкое - около 30 мм рт. ст. В полость капсулы из капилляров фильтруется вода и все растворенные в плазме вещества, за исключением крупномолекулярных соединений. Неорганические соли, органические соединения, такие, как мочевина, мочевая кислота, глюкоза, аминокислоты и др. свободно проходят в полость капсулы. Белки с высокой молекулярной массой в норме не проходят в полость капсулы и остаются в крови. Жидкость, профильтровавшаяся в полость капсулы, называется первичной мочой. Почки человека за сутки образуют 150 - 180 литров первичной мочи. Пороговые вещества - это вещества, которые полностью реабсорбируются в почечных канальцах и появляются в конечной моче, только если их концентрация в крови превышает определенную величину. Пороговые - глюкоза реабсорбируется в зависимости от концентрации ее в крови. Глюкоза при повышении ее в крови от 5 до 10 ммоль/л - появляется в моче, аминокислоты, белки плазмы, витамины, ионы Na+ Cl_ K+ Ca+. Непороговые вещества - которые выделяются с мочой при любой концентрации их в плазме крови. Это конечные продукты обмена подлежащие удалению из организма (инулин, креатинин, диодраст, мочевина, сульфаты). Половая система Примордиальный фалликул. Примордиальными фолликулами называют мелкие фолликулы в яичниках, не заметные на УЗИ и находящиеся в начальной стадии своего развития. Их количество у женщины закладывается в утробе матери еще до рождения. К рождению в яичниках девочки может содержаться 1-2 млн. таких фолликулов, а к моменту появления менструаций около 300-400 тыс. Каждый новый цикл гипофиз вырабатывает гормон ФСГ, стимулирующий созревание от 5 до 30 примордиальных фолликулов, которые впоследствии становятся преантральными или первичными. Граафов пузырёк его гормон функция. ГРАА́ФОВ ПУЗЫРЁК (по имени Р. де Графа) (пузырчатый фолликул), зрелый яйцевой фолликул с полостью, выстланной эпителием и наполненной жидкостью, содержащей половые гормоны. Развивается в корковом слое яичника млекопитающих при участии выделяемого гипофизом гормона фоллитропина. Сначала в Гаафурове пузырьке преобладают мужские половые гормоны (андрогены), по мере его развития возрастает концентрация женских гормонов – прогестерона и особенно эстрогенов. В полость Гаафурова пузырька выступает участок эпителия – яйценосный бугорок, в котором расположена яйцеклетка. Выход зрелой яйцеклетки из Г. п. (овуляция) происходит при разрыве фолликулов. У человека, обезьян и некоторых других млекопитающих стадии Г. п. и овуляции достигает, как правило, один фолликул, у животных, рождающих сразу много детёнышей, – несколько. Значит. часть фолликулов, не достигших предовуляторного состояния, подвергается обратному развитию – атрезии. У женщин зрелый Г. п. (диаметр 10–20 мм) выпячивается на поверхности яичника в виде бугорка с истончённой стенкой. Его овуляция происходит на 12–14-й день менструального цикла. На месте лопнувшего Г. п. образуется жёлтое тело. Овуляция. Овуля́ция - явление, представляющее собой выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула. Процесс овуляции управляется гипоталамусом, который регулирует работу передней доли гипофиза. Регуляция осуществляется посредством гонадотропин-рилизинг гормона, под действием которого гипофиз выделяет в кровь гонадотропные гормоны: лютеинизирующий гормон и фолликулстимулирующий гормон. В фолликулярной (предовуляторной) фазе менструального цикла фолликул яичника значительно увеличивается в размере (следствие воздействия фолликулстимулирующего гормона). Созревая, фолликул достигает приблизительно 2 см в диаметре. Внутри фолликула развивается яйцеклетка. При созревании фолликул выделяет эстрогены — гормоны, оказывающие системное воздействие, прежде всего на репродуктивные органы женщины. Под действием эстрогенов передняя доля гипофиза выделяет увеличенное количество лютеинизирующего гормона (ЛГ) в течение короткого времени (так называемый «овуляторный пик ЛГ»), который запускает «созревание» яйцеклетки (первое деление мейоза). После созревания в фолликуле формируется разрыв, через который яйцеклетка покидает фолликул. Между овуляторным пиком ЛГ и овуляцией проходит около 36—48 часов. Биологический смысл овуляции состоит в освобождении яйцеклетки из фолликула для её оплодотворения и дальнейшей транспортировки по половым путям. Жёлтое тело его гормон функция. Существует две категории желтых тел: corpus luteum graviditatis — желтое тело беременности и corpus luteum menstruationis менструальное (циклическое). Оба они по своему происхождению одинаковы: развиваются из лопнувшего фолликула, выделившего яйцо, но первое из них существует у человека 9 мес и достигает сравнительно крупных размеров, второе (периодическое) — 1 мес. При инволюции желтого тела процесс регрессивного метаморфоза заключается в постепенном уменьшении клеточных элементов и замещении их разрастающейся соединительной тканью; в конце концов желтое тело исчезает бесследно, сливаясь со стромой яичника. Желтому телу приписывается целый ряд весьма важных функций инкреторного характера. Из наиболее важных можно указать на следующие: 1) желтое тело влияет на фиксацию зародыша в матке, так как при разрушении желтого тела или удалении яичника в период ранней беременности последняя прерывается; 2) производит задержку овуляции (прекращение овуляции во время беременности и, наоборот, наступление овуляции после регрессивного метаморфоза периодического желтого тела); 3) желтое тело оказывает стимулирующее действие на развитие молочных желез в период беременности. Эти функции связаны с продукцией двух гормонов, объединенных понятием «женские половые гормоны»: 1) эстрогенного гормона, или эстрогена, и 2) гормона желтого тела, или прогестерона. Они участвуют в регуляции полового цикла. Лишение организма прогестерона нарушает имплантацию яйцеклетки и ведет к аборту. С общебиологической точки зрения, основная функция эстрогена — подготовить половой аппарат женского организма для оплодотворения яйцеклетки, покинувшей фолликул после овуляции; роль прогестерона — обеспечить имплантацию и нормальное развитие оплодотворенной яйцеклетки. Доугласов карман Данная часть внутреннего пространства является переходным участком между тазовым дном и брюшной полостью. Структурно дугласово пространство делят на его переднюю, боковую и заднюю части.

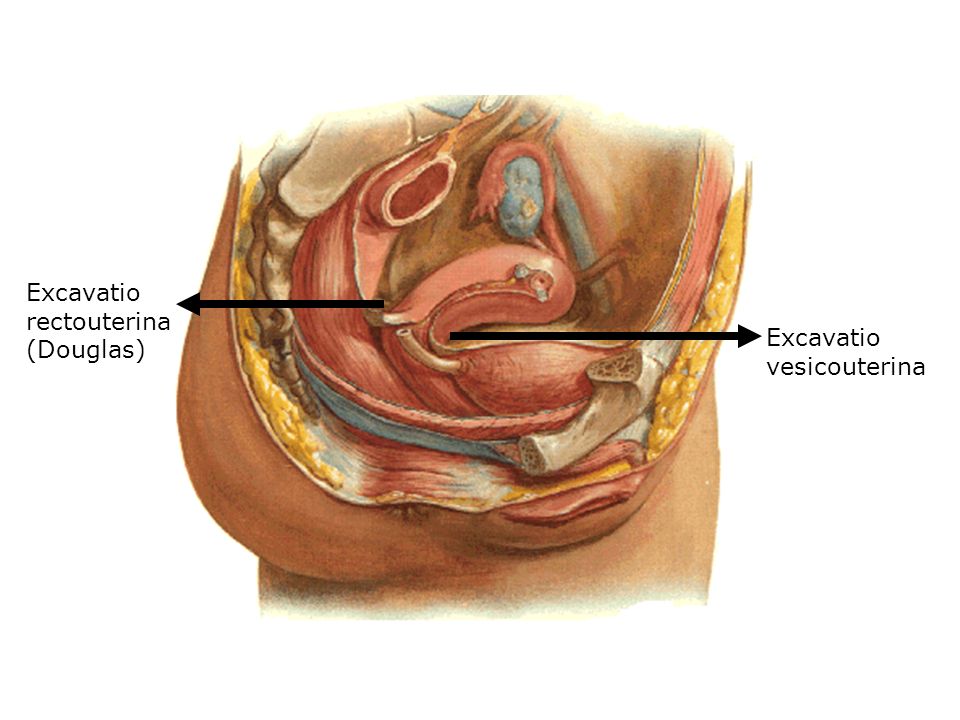

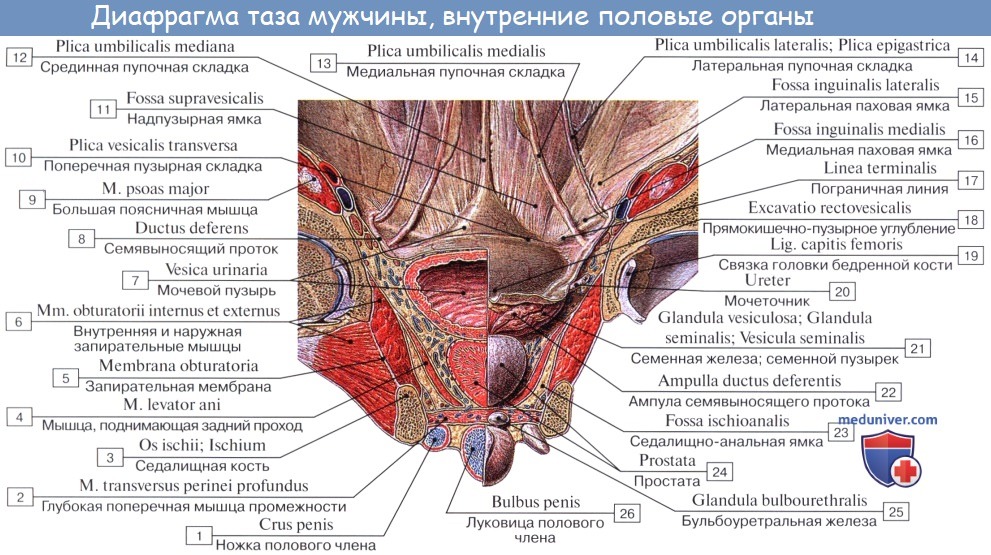

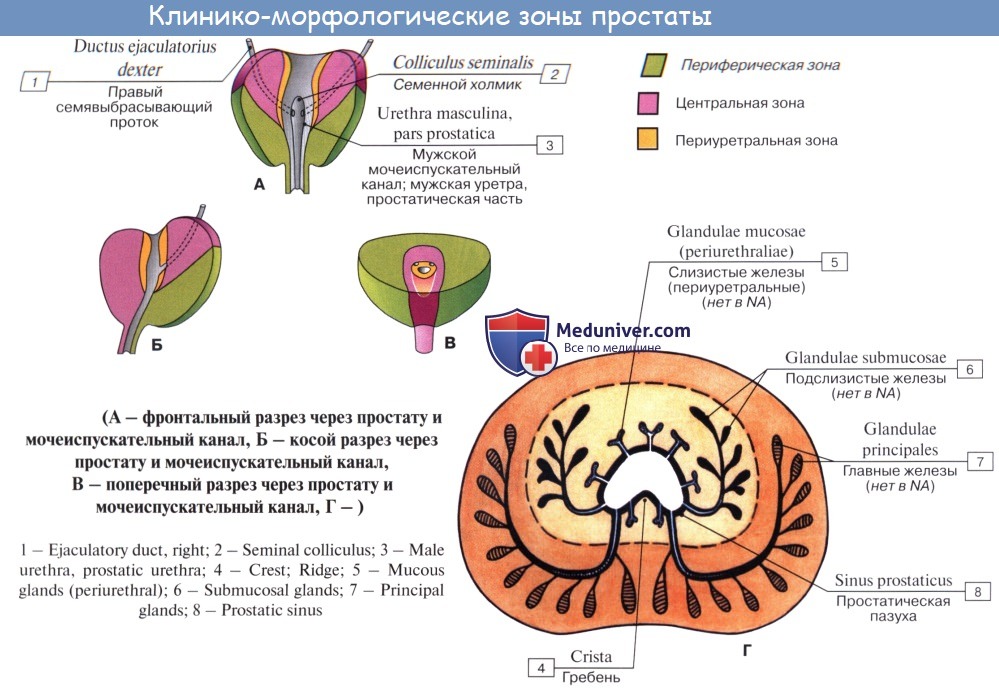

Кроме того, как у мужчин, так и у женщин, дугласово пространство включает в себя полностью всю окружность сигмовидной кишки, а также брыжейку. Со всех сторон данный участок нижней части брюшной полости имеет соединительно-мышечные волокна, а его нижняя часть лишена мускулатуры. Удержание внутренних органов снизу обеспечивается мышцами тазового дна. Считается, что по своему строению топографическое расположение дугласова пространства мужчин является намного проще, чем у женщин. Пузырно-маточное углубление. С передней стенки живота брюшина переходит на переднюю и верхнюю стенки мочевого пузыря, покрывая и часть его боковых стенок. Прикрепляется она к стенке пузыря при помощи рыхлой соединительной ткани и легко может быть сдвинута с места своего прикрепления. У места перехода брюшины образуется поперечная пузырная складка (plica vesicalis transversa). У женщин брюшина переходит с мочевого пузыря на матку, образуя пузырно-маточное углубление (excavatio vesicouterina).  Предстательная железа - острая задержка мочи. Предстательная железа, prostata, — непарный орган из железистой и гладкомышечной ткани; расположен в нижнем отделе полости малого таза под мочевым пузырем, между ним, передней стенкой прямой кишки и передним отделом мочеполовой диафрагмы. Железа охватывает начальную часть мочеиспускательного канала, его предстательную часть, pars prostatica, а также семявыбрасывающие протоки, ductus ejaculatorii. Предстательная железа по своему строению относится к сложным альвеолярно-трубчатым железам. В ней различают направленную вниз, к мочеполовой диафрагме, более узкую верхушку предстательной железы, apex prostatae, и широкое, с вогнутой поверхностью, направленное к мочевому пузырю основание предстательной железы, basis prostatae. Передняя поверхность, facies anterior, обращена к лобковому симфизу, а задняя поверхность, facies posterior, направлена к ампуле прямой кишки. В предстательной железе можно различить также закругленные нижнелатеральные поверхности, facies inferolaterales, которые обращены соответственно в правую и левую стороны, к мышце, поднимающей задний проход, m. levator ani. От последней отходит небольшая лобково-предстательная мышца, m. puboprostaticus, которая прикрепляется на нижнелатеральной поверхности предстательной железы. В предстательной железе выделяют правую и левую доли, lobus dexter et lobus sinister. Доли разделены по задней поверхности железы нерезко выраженной бороздой и перешейком предстательной железы, isthmus prostatae (средняя доля, lobus medius). Перешейком предстательной железы называется ее участок, расположенный между местом вхождения в ее основание шейки мочевого пузыря спереди и правого и левого семявыбрасывающих протоков — сзади; Мочеиспускательный канал проходит через передненижний отдел железы, пронизывая его верхушку, так что большая часть железы лежит позади канала, а меньшая — впереди. В направлении сверху сзади вниз вперед через основание железы проходят семявыбрасывающие протоки. Поперечная длина предстательной железы около 4 см, продольная — 3 см, а толщина 2 см; масса железы в среднем равна 20 г. Величина и масса железы изменяются с возрастом. Предстательная железа состоит из паренхимы, parenchyma, и мышечного вещества, substantia muscularis. Паренхима неравномерно располагается по всему органу; по направлению к прямой кишке преобладает железистая паренхима, в то время как по направлению к мочеиспускательному каналу мышечное вещество развито сильнее. Железистая паренхима окружает предстательную часть мочеиспускательного канала; она состоит из 30-50 ветвящихся альвеолярно-трубчатых предстательных проточков, ductuli prostatici, выстланных эпителием. Главная масса и более длинные железистые проточки находятся в задней и латеральной частях железы; лишь незначительное количество и притом более коротких ходов расположено спереди; самый передний срединный участок свободен от них и содержит только мышечное вещество. Железу окружает капсула предстательной железы, capsula prostatica, от которой в железу идут соединительнотканные волокна и гладкие мышцы, составляющие строму железы. Строма располагается между протоками, разделяя железистую паренхиму на дольки. Мышечные волокна переходят в железу из стенки прилегающего к ее основанию мочевого пузыря. Верхушка железы, залегающая в мочеполовой диафрагме, содержит переходящие с последней поперечно-полосатые мышечные волокна, которые составляют часть произвольной мышцы — сфинктера мочеиспускательного канала, m. sphincter urethrae. Устья железистых проточков, около 30, открываются на поверхности слизистой оболочки предстательной части мочеиспускательного канала вокруг семенного холмика и на нем самом. Передняя поверхность железы образована самым небольшим ее отделом, расположенным впереди мочеиспускательного канала. От лобкового сращения и прилегающего отдела сухожильной дуги к передней и боковой поверхностям железы следуют лобково-предстательные (лобково-пузырные) связки, ligg. puboprostatica (pubovesicalia). Спереди к основанию железы прилегает, срастаясь с ней, дно мочевого пузыря. К задней части основания латерально примыкают тела семенных пузырьков, медиально — ампулы семявыносящих протоков. Задняя поверхность железы примыкает к перегородке, отделяющей ее от ампулы прямой кишки и составляющей заднюю стенку ее капсулы. Нижнебоковые поверхности железы, будучи отделены стенкой капсулы, прилегают к медиальным краям обеих мышц, поднимающих задний проход, которые при своем сокращении могут приподнимать предстательную железу. Под капсулой железы располагаются вены, входящие в предстательное венозное сплетение, в которое спереди впадает глубокая дорсальная вена полового члена. Перешеек предстательной железы, isthmus prostatae, прилегающий к задней стенке мочеиспускательного канала, несет в себе заложенную в семенном холмике канала предстательную маточку, utriculus prostaticus; она имеет вид продольно расположенного кармана длиной до 1 см и шириной 1-2 мм. Иннервация: нервы из plexus prostaticus, plexus hypogastricus inferior (симпатические) и nn. splanchnici pelvici (парасимпатические). Кровоснабжение: аа. rectales media, vesicalis inferior. Венозная кровь оттекает по plexus venosus prostaticus, затем через vv. vesicales inferiores в v. iliaca interna. Лимфатические сосуды отводят лимфу к nodi lymphatici iliaci interni.   Ишурия (задержка мочи) — невозможность опорожнения мочевого пузыря, несмотря на переполнение его мочой. Если задержка мочи наступает внезапно, ее называют острой; если она развивается постепенно вследствие нарастающего, длительно существующего препятствия оттоку мочи, она называется хронической. Задержка мочеиспускания может возникнуть вследствие следующих факторов: 1. Механические причины (аденома, абсцесс или рак предстательной железы, острый простатит, травма уретры, камень мочевого пузыря или уретры, опухоль уретры или шейки мочевого пузыря, фимоз). 2. Заболевания центральной нервной системы (опухоль и травмы головного или спинного мозга, спинная сухотка, миелит). 3. Рефлекторные функциональные причины (после операции на промежности, прямой кишке, женских половых органах после родов, при стрессе, алкогольном опьянении, истерии, вынужденном длительном пребывании пациента в постели и др.). 4. Медикаментозная интоксикация (снотворные средства, наркотические анальгетики). Самой частой причиной острой задержки мочи является аденома предстательной железы, которая нередко встречается у мужчин старше 60 лет. Задержке мочи при наличии аденомы способствуют причины, вызывающие прилив крови к ней (длительное сидение, запор, понос, охлаждение, прием алкоголя). В анамнезе выявляются учащенное мочеиспускание (особенно по ночам), затрудненное начало мочеиспускания, вялая струя мочи. При остром простатите острая задержка мочи развивается на фоне лихорадки, болевого синдрома, терминальной гематурии. Реже острая задержка мочи возникает при травмах уретры, переломах тазовых костей; она наблюдается преимущественно у мужчин и обусловлена значительной длиной мужской уретры в отличие от короткой женской. Острая задержка мочи может быть одним из проявлений заболеваний или повреждений головного или спинного мозга с расстройством нервной регуляции детрузора и сфинктеров мочевого пузыря (спинная сухотка, миелит, переломы позвоночника со сдавлением спинного мозга или кровоизлиянием в него). Острая задержка мочи может иметь рефлекторный характер: в первые дни после хирургических вмешательств на органах брюшной полости, операций по поводу брюшных грыж, геморроя и т, д. Иногда она возникает у совершенно здоровых субъектов после приема больших количеств алкоголя: причиной ее является атония пузырной мышцы. У лиц пожилого возраста атония мочевого пузыря с развитием задержки мочи может быть следствием лечения препаратами атропинового ряда. Задержка мочи может быть полной и неполной. При полной задержке больной, несмотря на резкий позыв к мочеиспусканию и сильное натуживание, не может выделить ни одной капли мочи; таким пациентам иногда годами выпускают мочу катетером. При неполной, частичной, задержке мочеиспускание совершается, но после него часть мочи остается в мочевом пузыре (остаточная моча), ее количество иногда достигает 1 л. Если количество остаточной мочи превышает 100 мл, она может быть определена перкуторно. Хроническая неполная ишурия может протекать незаметно для больного и выявляться только при развитии осложнений, она приводит к застою мочи в мочевыводящих путях и нарушению функции почек. Монорхизм, крипторхизм. Мошонка ‘’физиологический термостат’’ объяснить. Дыхательная система Назвать воздухопроводящие пути , почему они не спадаются, что в них происходит с воздухом, почему их называют вредные пространства. Сзади полость носа сообщается с носоглоткой через что, рядом с которыми располагается что ? Что такое аденоиды? Назвать носовые придаточные пазухи их роль Назовите самое узкое место воздухопроводящих путях. Почему чаще всего инородные тела попадают в правый главный бронх. Что такое бифуркация? Объяснить плевральная полость. Пневмоторокс. Объяснить механизм первого вдоха. Лёгочный ацинус, функция. Фосфолипид сурфактант функция. Пищеварительная система Что такое зев, периодонт, пародонт? Ферменты слюны их функция. Почему мы не можем одновременно дышать и глотать. Назвать отверстия открывающиеся в полость глотки. Кольцо Пирогова- Вальдейера, какое количество миндалин его образует, функция. Анатомические и физиологические сужения пищевода, указать самое узкое место. Назвать клетки слизистой оболочки желудка, что вырабатывают? Внутренний фактор Касла его функция. Печёночная желчь, пузырная желчь объяснить. Почему 12-перстную кишку называют ’’король пищеварительной системы’’. Гемороидальная зона объяснить. Брюшная полость и полость брюшины это синонимы? Объяснить интраперитониальное, мезоперитониальое, экстра или ретроперитониальное положение органа Брюшная полость условно делится на какие этажи. |