Эссе. Ильин_Е_Глава_2_Черноусов_Никита. Морфофункциональные половые различия морфологические различия между лицами мужского и женского пола

Скачать 44.12 Kb. Скачать 44.12 Kb.

|

|

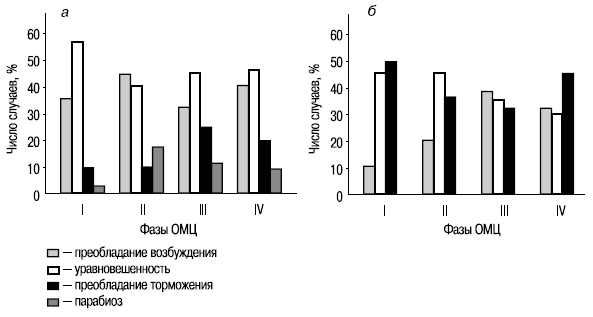

Ильин Е.П. «Пол и гендер» ГЛАВА 2. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 2.1. Морфологические различия между лицами мужского и женского пола В первые 3 года жизни существенных различий по длине и массе тела, а также по окружности грудной клетки нет. Мальчики немного превосходят девочек в длине тела – до 10 лет, а в массе – примерно до 8,5 лет. Однако в связи с более ранним (на 1–1,5 года) началом полового созревания девочки начинают превосходить мальчиков в длине тела (с 10 до 13 лет) и в массе (с 9 до 14 лет). После 12 лет у девочек снижаются темпы увеличения роста, а с 14 лет – и темпы увеличения массы тела. У мальчиков же в этот период физическое развитие протекает весьма интенсивно. В результате, в 17 лет масса тела юношей превышает таковую девушек на 12 %, а рост и окружность грудной клетки – на 9 %. Мужчины в среднем выше женщин на 10 см. Формируются мужские пропорции тела: широкие плечи и спина, таз существенно уже, чем плечи, сравнительно длинные конечности, центр тяжести находится выше пояса, тогда как у женщин – ниже. Дж. Таннер (1968) отмечает, что девочки уже с рождения опережают мальчиков по оссификации (замещение в скелете хрящевой ткани костной) приблизительно на 20 %. Оссификация скелета у девочек в возрасте 10–12 лет на 2–3 года опережает таковую у мальчиков. Однако женщины обладают более хрупким скелетом. Согласно данным Дж. Таннер (1968), темпы развития конечностей выше у девочек. Уже с рождения по пропорциям тела девочки ближе к дефинитивному (окончательному) состоянию по сравнению с мальчиками. Большие темпы роста и созревания девочек по сравнению с мальчиками можно объяснить тем, что в крови первых имеется большая концентрация гормона роста – соматотропина, чем в крови вторых. Однако надо отметить, что все приведенные данные не учитывают тип телосложения детей, который может внести в темпы развития мальчиков и девочек существенные коррективы. Так, по данным А. Б. Хазановой, средний возраст прорезывания зубов меньше у девочек только дигестивного типа телосложения, при наличии же других типов (торакального, мышечного и неопределенного) зубы быстрее прорезываются у мальчиков. Половой диморфизм размеров тела и его строения у взрослых может объясняться: 1) наличием постнатальных градиентов созревания; 2) различной длительностью препубертатной стадии влияния соматотропина; 3) различиями в механизме воздействия андрогенов и эстрогенов на костную систему. В целом девочки от рождения ближе к своим дефинитивным пропорциям, в препубертате несколько обгоняют мальчиков в росте, пубертатный скачок у них наблюдается раньше и менее интенсивен. Отношение длины тела к длине конечностей у девушек достоверно выше, чем у юношей, что связано с относительным укорочением фазы действия соматотропина и ранним закрытием эпифизарных щелей. В период полового созревания у мальчиков происходит увеличение и изменение формы гортани. Особенно существенно изменяется щитовидный хрящ, образующий характерный гортанный выступ – кадык («адамово яблоко»). Период полового созревания высвечивает еще одно различие в развитии мужского и женского организма. Как у девочек, так и у мальчиков под влиянием гормона гипофиза фоллитропина начинает развиваться молочная железа: увеличение ткани железы непосредственно под ореолой – пигментированным кружком кожи вокруг соска. Однако для окончательного развития молочных желез необходимо содружественное влияние фоллитропина и женских половых гормонов. Поэтому у девочек такое развитие происходит, а у мальчиков, у которых женских половых гормонов мало, а тестостерона, который тормозит развитие этих желез, много, наблюдается обратное развитие молочных желез. В период полового созревания начинают проявляться различия между лицами мужского и женского пола в оволосении. Первое различие проявляется в лобковом оволосении. Второе различие в оволосении состоит в том, что у мужчин волосы начинают расти на лице (сначала над верхней губой, а потом и на подбородке), на груди, спине и ногах; распространение волос на теле называется гипертрихозом. Эти особенности мужского оволосения связаны с тем, что под влиянием мужского полового гормона тестостерона пушковые волосы превращаются в так называемые длинные. Половые различия в представленности морфологических типов конституции. При большой изменчивости типов конституции с возрастом и образом жизни, все же можно отметить, что по данным большинства авторов, у лиц мужского пола чаще отмечается мышечный тип, а у лиц женского пола – астеноидный и торакальный типы. Так, В. С. Соловьева отмечает, что численность чисто мышечного типа у мальчиков с возрастом увеличивается: с 8 до 13 лет – от 20 до 40 %, а в более старших возрастах – до 50 %. О различиях в строении мозга мужчин и женщин. Некоторые авторы указывают на то, что передняя спайка, т. е. структура, участвующая в обмене информацией между полушариями мозга, у женщин больше, чем у мужчин. Это могло бы объяснить отмечаемые невропатологами у женщин большие компенсаторные возможности при поражении одного полушария за счет другого. Однако другие исследователи выявили противоположные результаты: передняя спайка была больше у мужчин, чем у женщин. Рядом нейрофизиологов найдены большие размеры у мужчин третьего промежуточного ядра переднего гипоталамуса, связанного с поведением, в том числе и сексуальным. Однако пока это только единичные находки, требующие своего подтверждения. 2.2. Физиологические половые различия Сердечно-сосудистая система. Данные физиологов показывают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте темпы развития девочек выше, чем мальчиков. Если у мальчиков наиболее координированная деятельность сердца и гемодинамики наблюдается в 11–12 лет, то у девочек такие взаимоотношения имеют место в 7–8 и 10 лет (Калюжная Р. А., 1983). И. А. Корниенко выявлено, что перестройка физической терморегуляции (брадикардическая реакция на охлаждение) начинается у девочек в 5,5–6 лет, а у мальчиков – в 7 лет. И все же у женщин меньше основные параметры гемодинамики: объем сердца – на 100–200 мл, его вес – на 50 г, систолический объем – на 30–40 %, минутный объем – на 10–15 % (несмотря на большую, чем у мужчин, частоту сердцебиений в покое – на 6–8 уд./мин), масса циркулирующей крови – на 1,2 л, содержание гемоглобина в крови – на 1,5 г%. У женщин меньше продолжительность диастолы при более продолжительной фазе изгнания крови. У них сердечные сокращения слабее, что является одной из причин более низкого уровня артериального давления. В то же время лица женского пола от рождения обладают рядом врожденных преимуществ, в частности большей эластичностью кровеносных сосудов. Женщины могут терять большее количество крови, чем мужчины. Энергообмен. И. А. Корниенко (1979) показано, что у девочек во всех возрастах (с 5 до 11 лет) энергообмен покоя ниже, чем у мальчиков. Г. Моно (1973) отмечает, что в состоянии покоя уровень основного обмена у мужчин примерно на 5 % выше, чем у женщин. Емкость анаэробных энергетических систем (АТФ, КФ, гликоген) у женщин ниже, чем у мужчин, что связано не с меньшей концентрацией этих энергоисточников в мышцах (она у мужчин и женщин примерно одинаковая), а прежде всего с меньшей мышечной массой у женщин. Отсюда и более низкая работоспособность женщин в кратковременной интенсивной работе. Дыхательная система. До периода полового созревания, когда различия в размерах тела между мальчиками и девочками минимальны, максимальное потребление кислорода (МПК) тоже почти одинаково. У молодых мужчин МПК в среднем на 20–30 % больше, чем у женщин. По мере старения различия в МПК между мужчинами и женщинами становятся меньше. Более низкое МПК у женщин обусловлено тем, что максимальное количество кислорода, которое может переноситься из легких в ткани, у женщин меньше, чем у мужчин. Это различие связано с меньшим у женщин количеством эритроцитов, а следовательно, и гемоглобина, меньшим объемом циркулирующей крови (600 мл против 800 мл у мужчин), меньшим объемом сердца и полостей желудочков, меньшим систолическим объемом. С возрастом половые различия по жизненному объему легких увеличиваются. Так, в раннем детстве у мальчиков он в среднем выше на 7 %, чем у девочек, а в зрелом возрасте разница между мужчинами и женщинами достигает уже 35 %. Кроме того, у женщин заметно ниже диффузная способность легких для кислорода. С 6–7 лет у девочек преобладает грудной компонент дыхания, а у мальчиков – брюшной. Гормональная система. В. И. Чемоданов (1983) получил данные, которые свидетельствуют о наличии существенных половых различий в экскреции катехоламинов уже в период первого и второго детства. Первое увеличение экскреции у девочек опережает на 1–1,5 года таковое у мальчиков; у мальчиков этот пик наблюдается в 6–7 лет, и его амплитуда значительно больше, чем у девочек. Второе повышение у девочек наблюдается в 9 лет и носит отчетливый характер. У мальчиков второй пик проявляется в 10–11 лет и имеет сглаженный характер. Интенсивность метаболизма адреналина и норадреналина у мальчиков происходит несколько интенсивнее, чем у девочек. Активность системы серотонина выше у девочек, чем у мальчиков, а гистамина – наоборот, выше у мальчиков, чем у девочек. Наиболее существенные различия в гормональной системе у лиц мужского и женского пола состоят, конечно же, в количестве в их организме мужских (андрогены) и женских (эстрогены, прогестерон) половых гормонов. Соотношение между площадью зрачка и площадью радужки у мужчин и женщин разное. абсолютная площадь зрачка у женщин больше, чем у мужчин, даже в спокойных фоновых условиях. Примечательно, что разница в относительных величинах зрачка и радужки коррелирует с эрготропностью – трофотропностью. Для мужчин характерно преобладание эрготропности, а для женщин – трофотропности. Авторы полагают, что обнаруженные различия являются частным случаем различия акупунктурной «насыщенности» кожи у мужчин и женщин. Они ссылаются при этом на данные Е. С. Вельхова, который показал, что количество акупунктурных точек у мужчин в 2,4 раза больше, чем у женщин. 2.3. Половые различия в темпах моторного развития По данным П. С. Бабкина (1975), половые различия в психомоторике начинают проявляться у детей уже на безусловно-рефлекторном уровне. Так, у девочек по таким рефлексам, как глоточный, хоботковый, Майера, Кернига, контрлатеральный Брудзинского, брюшные гипои арефлексия чаще наблюдаются у девочек, чем у мальчиков. И только по рефлексу Тромнера гипои арефлексия чаще наблюдаются у мальчиков, чем у девочек. Мальчики на 2–3 месяца позже, чем девочки, начинают ходить, речь у мальчиков тоже появляется позже на 4–6 месяцев. Однако сроки моторного развития мальчиков и девочек грудного возраста во многом зависят от типа телосложения (табл. 2.4). Таблица 1. Средний возраст (месяцы) по этапам моторного развития детей грудного возраста разного типа телосложения (по данным Хазановой А. Б., 1975)  Во многом благодаря морфологическим и физиологическим различиям, проявляющимся после периода полового созревания, по мышечной силе и быстроте, а также аэробной выносливости лица мужского пола превосходят лиц женского пола. 2.4. Половые различия в проявлении свойств нервной системы и темперамента Сила нервной системы. Девочек 7–8 лет со слабой нервной системой больше, чем мальчиков того же возраста, а в возрасте 18–25 лет различий между лицами мужского и женского пола в количестве лиц с сильной и слабой нервной системой нет. Подвижность нервных процессов. Среди мальчиков 7–16 лет количество лиц с подвижностью как возбуждения, так и торможения больше, чем среди девочек. Затем с подвижностью возбуждения больше становится женщин. Баланс нервных процессов. До периода полового созревания лиц с преобладанием торможения несколько больше среди девочек, так же как и после него. В пубертатном возрасте с преобладанием торможения больше мальчиков. По количеству лиц с преобладанием возбуждения различий между лицами мужского и женского пола практически не было во всех возрастных группах. Лабильность. Между мужчинами и женщинами различия по лабильности есть, хотя и несущественные: лабильность на свет была в среднем равна соответственно 39,2 и 38,9 единиц, а на звук – 75,9 и 74,5 единицы. Свойства темперамента. Девушки более экстравертированны, эмоциональны, с лучше развитой интуицией, более естественны и спонтанны, чем юноши. Юноши же отличаются рациональностью и планомерностью. Общительность женщин 20–25 лет значительно выше таковой у мужчин того же возраста. Распространенность типов с акцентуацией характера. У юношей достоверно чаще, чем у девушек, встречается эпилептоидный и гипертимный типы, а у девушек – лабильный и психастенический типы. Остальные типы представлены у тех и других практически одинаково. 2.5. Половой диморфизм мозга и функциональная асимметрия В настоящее время большинство авторов считают, что латерализация полушарий четче выражена у мужчин. Леви (1978) пишет, что женский мозг подобен мозгу мужчин-левшей, т. е. характеризуется пониженной по сравнению с мужчиной-правшой асимметрией полушарий. У мальчиков левое полушарие развивается медленнее, чем правое, а у девочек – наоборот. При этом левосторонняя функциональная асимметрия полушарий у девочек появляется после 2 лет, а у мальчиков лишь к 5–6 годам. Н. Гешвинд (1978), Горски (1991) и другие исследователи считают, что мужской и женский мозг различаются по размеру, числу нейронов и наличию дендритных разветвлений. Предполагают, что эти различия обусловлены влиянием половых гормонов, однако не исключается и влияние факторов окружающей среды. Проявления полового диморфизма у людей обнаружены в гипоталамусе (он больше развит у мужчин) и ряде других структур головного мозга. У мальчиков в отличие от девочек правое полушарие (отвечающее за способность решения пространственных задач) больше, чем левое. У женщин же отмечается более крупная задняя часть мозолистого тела, соединяющая своими волокнами правое и левое полушарие. Этим объясняют большую беглость речи и меньшую речевую латерализацию женщин. Также больше у женщин передняя спайка. Показано, что леворукость у женщин связана с хорошими пространственными навыками, а у мужчин – c плохими. При осмыслении слов мужчины пользуются преимущественно левым полушарием, а женщины – обоими. По теории Г. Ленсделла (1962), подтвержденной его собственными наблюдениями над больными эпилепсией и данными более поздних исследований, отделы мозга, отвечающие за пространственные и вербальные способности, у мужчин располагаются в противоположных полушариях, а у женщин приблизительно поровну в обоих полушариях. В связи с этим у мужчин поражение левого полушария ухудшает выполнение вербальных тестов, а поражение правого полушария – невербальных, у женщин успешность выполнения вербальных и невербальных тестов не зависит от того, какое полушарие повреждено. И если в результате несчастного случая повреждается левое полушарие, у женщин восстановление основных функций (за счет правого полушария) происходит быстрее, чем у мужчин. При повреждениях левого полушария в результате кровоизлияния, опухоли или при оперативном удалении части височной доли по поводу эпилепсии дефицит вербальных функций у мужчин бывает гораздо больше, чем у женщин. Аналогичные повреждения правого полушария также приводят к большему дефициту функций невербального характера у мужчин по сравнению с женщинами. Афазия вследствие повреждения левого полушария возникает у мужчин в 3 раза чаще, чем у женщин, и имеет тяжелый характер. На этом основании был сделан вывод, что у женщин языковые и пространственные способности представлены более билатерально, чем у мужчин. …Существуют предположения, что «центр» мужского полового поведения расположен в правой части, а женского – в левой части гипоталамуса (Филиппов Б. Е., 1992). Известно, что существуют половые различия в организации центров, регулирующих секрецию гонадотропинов. «Женский» центр локализован в преоптической (в медиальном преоптическом ядре) и переднегипоталамической (в переднем гипоталамическом ядре) области мозга, а «мужской» – в области аркуатного ядра. Выявлены половые различия в размерах ядер преоптической области мозга, некоторых ядер гипоталамуса и миндалевидного комплекса. Ткаченко А. А. и др., 2001, с. 24. Девочки распознают на ощупь предметы одинаково хорошо правой и левой рукой, между тем как мальчики значительно лучше распознают предметы, когда ощупывают их левой рукой. Левое полушарие и у мужчин и у женщин специализировано одинаково, а именно для аналитического, последовательного вербально-логического мышления. Правое же полушарие у мужчин более специализировано в аналоговом, образном, пространственном мышлении, которое меньше представлено у женщин ввиду участия его в речевом поведении. Другими словами специализация правого полушария у мужчин и женщин различна. 2.6. Менструальные фазы как специфика женского организма Спецификой зрелого женского организма является наличие овариально-менструального цикла, в течение которого в яичниках созревают яйцеклетки, после чего происходит овуляция, т. е. выход их из фолликула. Выделяют четыре фазы овариально-менструального цикла: 1. менструальную – исчезновение желтого тела (1–5-й день), 2. постменструальную (фолликулиновую) – стадию развития фолликулов (6–12-й день), 3. овуляторную – стадию овуляции (13–24-й день, иногда из нее выделят постовуляторную фазу – 16–24-й день), 4. предменструальную (лютеиновую, прогестероновую) – стадию развития желтого тела (25–27-й день). В разные фазы овариально-менструального цикла меняется соотношение между эстрогенами и прогестероном. Вегетативные изменения. Дефицит прогестерона и избыток эстрогенов, участвующих в водно-солевом балансе организма, усиливают реабсорбцию (обратное всасывание) натрия в почках, при этом повышается осмотическое давление. Для поддержания гомеостаза в организме компенсаторно задерживается вода, вследствие чего в менструальной и предменструальной фазах увеличивается вес тела женщин. В середине менструального цикла начинает уменьшаться концентрация эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов, а также белков в крови, что связано с некоторой гемодилюцией – увеличением объема плазмы крови, вызванной задержкой солей и воды в теле. Однако кровопотери, как считают, имеют и положительное значение, поскольку могут быть физиологическим раздражителем для последующего усиления эритропоэза – выработки новых эритроцитов. Насколько это мнение оправданно, сказать трудно, так как исследования показали, что потери женщиной крови в период менструации невелики – около 25 мл. Примерно к середине менструального цикла кислородная емкость крови достигает максимума. Первая менструация, которую девочки переживают в возрасте 11–13 лет, происходит на фоне общей перестройки организма, начавшейся года за два до этого (о чем можно судить по активному росту и появлению вторичных половых признаков). Влияние на свойства нервной системы. В предменструальной фазе наблюдается увеличение подвижности нервных процессов, случаев с преобладанием возбуждения над торможением по внешнему балансу (рис. 1, а) и особенно по внутреннему балансу (рис. 1, б). Эти изменения свидетельствуют о повышении эмоциональной и двигательной реактивности перед менструальной фазой, что соответствует имеющимся в литературе данным о повышении раздражительности женщин перед менструацией.  Рис. 1. Изменение баланса между возбуждением и торможением у женщин в различные фазы ОМЦ: I – фон; II – предменструальная, III – менструальная, IV – послеменструальная; а – внешний баланс; б – внутренний баланс. Итак в разные фазы ОМЦ психомоторные функции изменяются не одинаково и разнонаправленно, так что ухудшение работоспособности по одному показателю может сопровождаться улучшением по другому. Столь же сложны и изменения нейродинамических показателей. Так, показатели внешнего и внутреннего баланса в определенные фазы ОМЦ изменяются разнонаправленно. Очевидно, влияние фаз ОМЦ на функциональные показатели, самочувствие и настроение следует учитывать при женских исследованиях. Влияние на психомоторные качества. Предменструальная фаза характеризуется ухудшением психомоторных показателей. По сравнению с фоном (периодом между месячными) мышечная сила и максимальная частота движений снижаются гораздо чаще, чем увеличивается (табл. 2.6). Выносливость к статическому усилию изменяется в этот период весьма незначительно, причем в сторону увеличения. Менструальная фаза характеризуется повышением у большинства мышечной силы (но только до уровня фона) и максимальной частоты движений (сверх фонового уровня). Однако выносливость несколько снижается. При этом обращает на себя внимание тот факт, что увеличивается второй компонент выносливости (поддержание усилия на фоне наступившей усталости). Послеменструальная фаза сопровождается разнонаправленными изменениями изученных показателей. Максимальная частота движений увеличивается еще больше, мышечная сила и выносливость значительно снижаются. Изменение психических функций. В ряде зарубежных исследований показано, что психическая активность женщин зависит от менструального цикла и наличия в организме эстрогена. Женщины лучше выполняли вербальное артикуляционное задание и задания на двигательную активность, когда уровень эстрогена был выше, и лучше выполняли задания на ощущение пространства в период, когда уровень эстрогена был ниже. Климактерический период. Уже в 45 лет у некоторых женщин начинает снижаться выработка половых гормонов и прекращаются менструации. Но менопауза – это не только прекращение менструации; этот период связан со значительными изменениями в характере женщины. Сначала появляются раздражительность, повышенная нервозность. Иногда женщину бросает то в жар, то в холод или она просто себя плохо чувствует. Появляются сердцебиения, потливость, нарушения сна. Через 2 года после прекращения менструации появляются нарушения в работе мочеполовой системы: слабеют мышцы мочевого пузыря, и женщине становится трудно контролировать мочеиспускание, когда она смеется или кашляет. Кроме того, в первые годы после менопаузы происходит разрушение костной ткани, кости становятся хрупкими, что приводит к частым переломам. Снижается половое влечение. |