Морское бурение. Доклад Морское бурение Котов А.В.. "Морское бурение"

Скачать 0.74 Mb. Скачать 0.74 Mb.

|

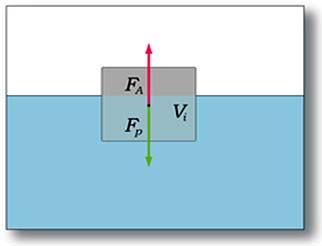

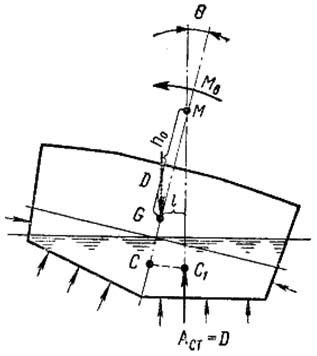

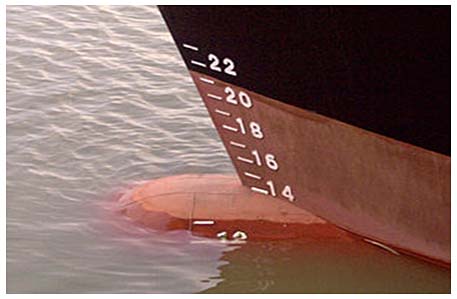

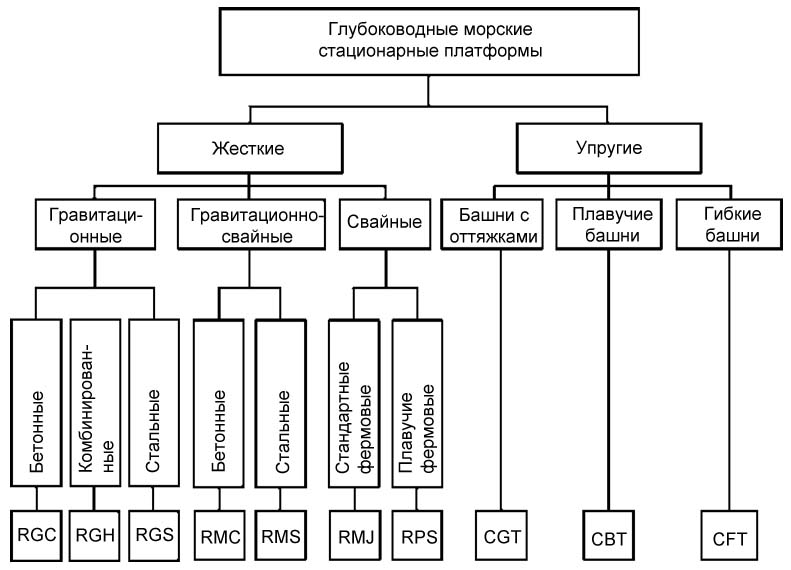

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Доклад На тему "Морское бурение" Выполнил: студент гр. БСНО(ДОТ)-22-01 Котов А.В. г. Уфа - 2022 Содержание 1. Основные положения морского права. 2. Судно. Определение согласно международного морского права. 3. Классификация судов. 4. Основные характеристики судна (остойчивость, дедвейт и др.) 5. Основные типы морских буровых установок. Список использованной литературы 1. Основные положения морского права Международное морское право (международное морское публичное право) — совокупность принципов и правовых норм, устанавливающих режим морских пространств и регламентирующих взаимоотношения между государствами в вопросах использования Мирового океана. В текущее время большинство норм международного морского права консолидированы в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Все другие международные договоры (включая двусторонние и региональные соглашения), содержащие в себе предписания, касающиеся этой отрасли, в большей части дополняют или детализируют нормы Конвенции. Субъектами международного морского права являются субъекты международного права, то есть государства и международные межправительственные организации. Долгое время единственным источником международного морского права выступали обычаи. Сейчас основным источником международного морского права является Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Международные отношения в области международного морского права регулируются также следующими конвенциями: Женевские конвенции 1958 года; Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 года (СОЛАС-74); Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78); Международная конвенция по Поиску и спасению на море (САР-79); Международная конвенция по Грузовой марке (КГМ); Конвенция по Облегчению формальностей в Международном Морском Судоходстве (ФАЛ-65); Конвенция о борьбе с незаконными актами против безопасности морского судоходства (SUA-88); Международная Конвенция по Спасению Имущества (SALVAGE-89); Международная Конвенция о Гражданской ответственности за Ущерб от Загрязнения Нефтью (CLC-69); Международная Конвенция по (КОС-69) обмеру судов (TONNAGE-69); Конвенции Международной Организации Труда (МОТ КОНВЕНЦИИ); Международный Кодекс по Управлению Безопасностью (МКУБ); Международный Кодекс Морской Перевозки Опасных Грузов (МКМПОГ); Международный Кодекс по Конструкции и Оборудованию Судов, перевозящих опасные Химические грузы наливом (МКХ); Международный Кодекс по Конструкции и Оборудованию Судов, перевозящих сжиженные Газы грузы наливом (МКГ); Международный Кодекс Безопасности Высокоскоростных судов (HSCCode); Наставление по поиску и спасению для торговых судов, 1995 г. (МЕРСАР-95); Международная Авиационное и Морское Наставление по Поиску и Спасению (ИАМСАР); Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 года; Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 1978 года; Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года; Договор по Антарктике 1959 года и многими другими. Помимо многосторонних договоров государства заключают и локальные двусторонние и многосторонние договоры по различным вопросам морской деятельности: Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 года; Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 1974 года; Конвенция о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана 1980 года; Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения 1992 года; Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики 1980 года; Конвенция по защите морской среды Каспийского моря 2003 года. Принципы международного морского права.Принцип свободы открытого моряЭтот принцип является одним из старейших в международном морском праве. Описал его ещё Г. Гроций в своей работе «Mare liberum» 1609 года. Сегодня, согласно Конвенции ООН по морскому праву, он гласит: «Никакое государство не может претендовать на подчинение открытого моря или его части своему суверенитету» (ст. 89); оно открыто для всех государств — как имеющих выход к морю, так и не имеющих его. Свобода открытого моря включает в себя: свободу судоходства; свободу полётов; свободу прокладки трубопроводов и кабелей; свободу возводить искусственные острова и другие установки; свободу рыболовства; свободу научных исследований; А также, устанавливается, что открытое море должно использоваться в мирных целях. Принцип исключительной юрисдикции государства над судами своего флага в открытом мореСтатья 92 Конвенции по морскому праву гласит: торговое судно в открытом море подчиняется исключительной юрисдикции государства своего флага и в его законную деятельность не вправе вмешиваться никто, кроме случаев, когда: судно занимается пиратством; судно занимается работорговлей; судно занимается несанкционированным вещанием, то есть передаёт в нарушение международных правил радио- и телепрограммы, предназначенные для принятия населением (за исключением сигналов бедствия). В этом случае арестовать судно и конфисковать аппаратуру может: государство флага судна; государство регистрации вещательной установки; государство, чьим гражданином является лицо, осуществляющее вещание; любое государство, где могут приниматься передачи; любое государство, санкционированной связи которого такое вещание производит помехи. судно не имеет национальности (плывёт без флага); судно плывёт без флага или под флагом иностранного государства, но в действительности имеет ту же национальную принадлежность, что и задерживающий военный корабль. Принцип мирного использования мирового океанаЕще один важный принцип международного морского права — принцип мирного использования Мирового океана. Он следует из принципов мирного разрешения конфликтов и неприменения силы или угрозы силой. Согласно ему морские пространства должны использоваться только в мирных целях. Принцип суверенитета государств над внутренними морскими водами и территориальным моремПринцип защиты морской средыПо-другому: принцип предотвращения. Впервые закреплён в Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г. в виде установления зон, запретных для слива нефти с судов. Принцип иммунитета военных кораблейПринцип звучит: военные и иные государственные суда, используемые в некоммерческих целях, обладают иммунитетом. Ограничение этому: эпизоды, когда таковые суда нарушают правила мирного прохода через территориальные воды другого государства. Власти этого государства в праве потребовать немедленно покинуть их территориальные воды. За любой ущерб, нанесённый военным судном в результате нарушения правил мирного прохода, несёт международную ответственность государство флага. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года В 1970 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию, объявив ресурсы дна морей и океанов вне пределов национальной юрисдикции «общим наследием человечества», которые не может присваивать себе ни одно государство или лицо. В 1973 году Ассамблея созвала третью Конференцию Организации Объединённых Наций по морскому праву, результатом работы которой стало принятие в 1982 году Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву. В 1994 году приняли дополнительное Соглашение об осуществлении части XI Конвенции. Конвенция и Соглашение вступили в силу соответственно 16 ноября 1994 года и 28 июля 1998 года. В текущее время Конвенция подписана 168 и ратифицирована 150 государствами. Конвенция ООН по морскому праву предусматривает нормативное регулирование таких международно-правовых институтов как: территориальное море и прилежащая зона; проливы, используемые для международного судоходства; архипелажные воды; исключительная экономическая зона континентальный шельф; открытое море; международный район морского дна. Права государств, не имеющих выхода к морюКонвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает конкретные права для государств, не имеющих выхода к морю, то есть государств, не имеющих морского побережья: Такие государства имеют право на доступ к морю и от него в целях осуществления прав, предусмотренных в настоящей Конвенции, в их числе права, относящиеся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. Для этой цели они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, кроме сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением. Государства транзита должны принимать все надлежащие меры во избежание задержек или других сложностей технического характера в транзитном движении. Суда, идущие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, предоставляемый прочим иностранным судам. 2. Судно. Определение согласно международного морского права Морские буровые установки оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления транспортировки добытых ресурсов на берег либо с помощью трубопровода, или плавающего нефтехранилища или грузового танкера. Необходимые для осуществления процесса нефтегазовой добычи технологические элементы,: сепараторы (перераспределители), производственные коллектора, гликолевые дегидраторы для осушки природного газа, насосы, предназначенные для закачки воды в пласты, газовые компрессора, измерители экспорта нефти и газа, а также мощные насосы основной линии добычи. В Морском праве морское судно- это самоходное или несамоходное плавучее сооружение, а именно искусственно созданный объект, предназначающийся для длительного пребывания в море на плаву. Для признания того или иного сооружения судном не важно, снабжено оно встроенным двигателем, есть ли на нем экипаж, движется оно или находится восновном в стационарном плавучем состоянии (к примеру плавучий док, дебаркадер). Такое же определение, кроме моря, распространяется и на внутренние водоемы и реки. Судно – это плавучее сооружение, предназначающееся для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и прочих целей. Определение включает в себя самоходные и несамоходные плавучие сооружения. По определению, к судам соотносят не только корабли, катера, яхты и несамоходные баржи, но и байдарки, плоты, надувные лодки, водяные велосипеды и доски для сёрфинга, но и плавучие буровые установки,экранопланы, экранолеты, гидросамолеты и другие инженерные конструкции, имеющие водонепроницаемый корпус и способные находиться или перемещаться с определенным направлением по воде, под водой или над водой (но опираясь на водную поверхность – судна на воздушной подушке, экранопланы, экранолеты). Термин «корабль» в отношении плавучих средств имеет три значения: крупное морское судно; военное судно; трехмачтовое парусное судно с полным парусным вооружением. Часто под кораблем понимают другое значение – «исключительно военное судно, то есть судно в составе военно-морского флота, несущее военно-морской флаг», ошибочно считая неверным использование определения «корабль» в отношении гражданских судов. Тем не менее, в соответствии с первым значением термина, его применение по отношению не военных ( гражданских ) судов абсолютно допустимо, хотя следует понимать, что термин «судно» обширнее, чем синоним «корабль» – так, и надувная лодка, и плавучий причал являются судами, но кораблем назвать их неверно. Поэтому перечень терминов и произведений, использующих в названии определение «корабль» – «теория корабля», «история корабля», «мореходные качества корабля» и др. – также относятся и к не военным судам. 3. Классификация судов По положению относительно поверхности воды суда подразделяются на: водоизмещающие; с динамическими принципами поддержания положения. Суда с динамическими принципами поддержания (СДПП) – суда, веса которых при определенной скорости уравновешиваются гидродинамическими или аэродинамическими силами. К СДПП относятся: глиссер; судна на подводных крыльях (СПК); судна на воздушной подушке (СВП); экранопланы (суда на динамической воздушной подушке); судна на воздушной каверне. Водоизмещающее судно – определение теории корабля, обозначающее судно (корабль), у которого все, или преобладающая часть сил поддержания производится за счет вытеснения воды (Архимедовых сил). Введено в противоположность неводоизмещающему судну, или судну с динамическими принципами поддержания, у которого основную часть сил поддержания составляют динамические силы, возникающие при движении.  Рисунок 3 – Схема сил тяжести и сил поддержания, действующие на частично погруженное тело (судно) Водоизмещение судна – кол-во воды, вытесняемое подводной частью корпуса корабля (судна). Масса этого кол-ва воды равная весу всего корабля, в независимости от его размера, материала и форм. Существуют объемное и массовое водоизмещения. По состояниям нагрузок корабля различаются стандартное, нормальное, полное, наибольшее, порожнее водоизмещения. Объемное водоизмещение- это водоизмещение, равное объему подводной части корабля (судна) до ватерлинии. Массовое водоизмещение- это водоизмещение, равное массе корабля (судна). Стандартное водоизмещение- это (standard displacement) водоизмещение полностью доукомплектованного корабля (судна) включая экипаж, но не включая запас топлива, ГСМ и питьевой воды в баках. Нормальное водоизмещение (normal displacement) - это водоизмещение, равное стандартному водоизмещению плюс половина запаса топлива, ГМС и питьевой воды в баках. Полное водоизмещение (loaded displacement, full load displacement, designated displacement) – это водоизмещение, равное стандартному водоизмещению плюс полный запас топлива, ГСМ, питьевой воды в баках, а также груза. Конструктивная ватерлиния (КВЛ) – ватерлиния, принятая за основу построения теоретического чертежа и соответствующая полученному предварительным расчетом полному водоизмещению судна и нормальному водоизмещению корабля. Грузовая ватерлиния (ГВЛ) – ватерлиния, при ходе судна с полным грузом. У морских транспортных судов КВЛ и ГВЛ, обычно, совпадают. Расчетная ватерлиния – ватерлиния, соответствующая осадке судна, для которой определены его расчетные характеристики. Действующая ватерлиния – текущая, при заданной нагрузке и условиях. Теоретические ватерлинии – набор сечений через равные расстояния, формирующие один из видов теоретического чертежа - план. Действующая ватерлиния обычно определяется формой судна, средней его плотностью, и также степенью волнения воды в данном бассейне. Площадь ватерлинии используется в вычислениях коэффициента полноты корпуса. Форма площади ватерлинии, а именно ее момент инерции - это фактор, определяющий устойчивость формы. Понятно, в зависимости от условий нагрузки, крена и дифферента форма площади ватерлинии, а вместе с ней и устойчивость, могут изменяться. Длина по ватерлинии является характерным линейным размером в определении числа Фруда для водоизмещающих судов, и их теоретической скорости. 4. Основные характеристики судна Остойчивость – это способность плавучего средства противдейтвовать внешним силам, вызывающим его крен или дифферент, и восстанавливать состояние равновесия по окончанию возмущающего действия. Равновесие - это положение с разрешенными величинами углов крена и дифферента (в некоторых случаях, близкими к нулю). Отклоненное от него плавучее средство стремится вернуть равновесие. В общем, остойчивость проявляется только тогда, когда имеется отклонение от равновесия. Остойчивость – одно из важных мореходных качеств плавсредства. Относительно к судам используется уточняющие характеристики остойчивости судна. Запасом остойчивости называют степень защиты плавучего средства от опрокидывания.  Рис.4 – Рефрижераторное судно Ivory Tirupati – начальная остойчивость отрицательна Поперечная остойчивость судна характеризуется взаимным положением центра тяжести G и центра величины (ЦВ) С (рис.5). Если судно накренится на один борт на небольшой угол (5–10°), ЦВ перещается из точки С в точку С1. Соответственно сила поддержания, действующая перпендикулярно к поверхности, пересечется с диаметральной плоскостью (ДП) в т. М. Точка пересечения ДП судна с продолжением вектора силы поддержания во время крепа называется начальным метацентром М. Расстояние от точки приложения силы поддержания С до начального метацентра называют метацентрическим радиусом. Расстояние от начального метацентра М до центра тяжести G называют начальной метацентрической высотой h0. Начальная метацентрическая высота определяет остойчивость при небольших наклонениях судна, измеряется в метрах и является критерием начальной остойчивости судна. Обычно, начальная метацентрическая высота мотолодок и катеров считается неплохой, если она больше 0,5 м, для некоторых судов она допускается меньше, но не меньше 0,35 м.  Рис. 5 – Схема распределения сил и моментов для определения остойчивости Дифферент – морской термин, разница осадок судна в носу и корме. Угол дифферента – угол отклонения плоскости мидель - шпангоута от вертикали. Для вычисления осадки и дифферента в носу и корме на бортах наносятся марки углубления в Дм арабскими цифрами (рис. 6). Нижние кромки цифр соответствуют осадке, которую они обозначают. Если осадка кормы больше осадки носа, то судно имеет дифферент на корму и, обратно, при осадке кормы меньше осадки носа – дифферент на носовую часть. Дифферент отрицателен, если дифферент на корму – то есть осадка носа меньше, чем осадка кормы. Дифферент положителен, если дифферент на нос – то есть осадка носа больше, чем осадка кормы. Дифферент равен нулю, если осадки носа и кормы равны. При осадке носа, равной осадке кормы обычно говорят: «судно – на ровном киле». Средняя осадка судна представляет собой половину суммы осадок носа и кормы.  Рис.6 – Разметка на носу судна для определения дифферента Крен (от фр. carиne – киль, подводная часть корабля или от англ. kren-gen – положить судно на бок) – поворот объекта (судна, самолета, фундамента) вокруг его продольной оси (см. также продольная ось самолета). Непотопляемость судна - это его способность держаться на воде, не меняя свои мореходные (навигационные) качества, не взирая на поступление воды в один или несколько отсеков корпуса корабля через борта или через повреждение в обшивке корпуса. Непотопляемость обеспечивается элементами, не пропускающими в корпус воду, в их числе водонепроницаемая палуба, фальшборт, ветровое стекло, ограждения вокруг кокпитов, комингсов и другими подобными мерами. Непотопляемость в случае повреждения судна обеспечивается достаточным запасом плавучести, создаваемым за счет деления корпуса судна водонепроницаемыми переборками на ряд изолированных отсеков или с помощью других элементов. К примеру, воздушных ящиков, «плавучестей» – материалов с малыми удельными весами (пенопласта и т. д.). Для измерения на море расстояния между различными пунктами и всего пути, пройденного кораблем, принята величина, называемая морской милей. 5. Основные типы морских буровых установок Обобщенные параметры разведочных скважин, требования качества, высоких скоростей и экономической эффективности бурения в сложных условиях моря позволяют сформулировать комплекс критериев, по которым следует оценивать типы буровых оснований с целью выбора наиболее рациональных. Основными критериями эффективности этого комплекса являются мобильность основания, безопасность работы бурового персонала, соблюдение экологических требований, качество выполнения работ, коэффициент использования рабочего времени, техническая и экономическая эффективность. Эти критерии перечислены в порядке их важности и практической целесообразности рассмотрения при выборе рационального типа основания. Если после оценки типов оснований по очередному критерию в качестве рационального остается один тип, то оценивать нерациональные типы оснований по остальным критериям не имеет смысла. По оставшимся критериям выбранный тип основания можно оценивать с точки зрения его рациональных конструктивных и архитектурных форм, размерений, различной оснащенности оборудованием и т.п., что важно на стадии проектирования основания для работы в конкретных условиях моря. Таков общий подход к выбору рационального типа бурового основания. В соответствии с ним ниже выполнена оценка известных типов оснований по основополагающим критериям. Стационарные основания рассчитаны на продолжительный период работы в одной точке, используются для бурения ограниченного числа скважин, требуют больших затрат времени и средств для их сооружения и применяются для бурения глубоких, в основном эксплуатационных скважин на нефть и газ на глубинах моря до 60 м. Использование их для бурения сравнительно неглубоких разведочных скважин экономически неэффективно. Тип и конструкция морской буровой установки должны гарантировать безопасность пребывания на ней людей, выполняющих буровые и технологические работы в любое время суток при максимально возможных в данном районе моря ветровых, волновых и технологических нагрузках. В принципе этому требованию могут удовлетворять все передвижные МБУ, за исключением смонтированных на несамоходных судах и понтонах. Основания полупогружные и опирающиеся на дно используются преимущественно для бурения глубоких разведочных и эксплуатационных нефтегазовых скважин. Эти основания рассчитаны на круглосуточную работу людей на них в любую, в том числе штормовую, погоду. Они оснащены вертолетными площадками, что позволяет снимать людей с установки в аварийных ситуациях при помощи вертолетов. Такие основания часто называют полустационарными. Они громоздкие, дорогостоящие, и их применение для бурения разведочных скважин неэкономично. Легкие основания аналогичных конструкций, понтоны на выдвижных опорах, МБУ типа «Медуза» или «Skate-600» не позволяют монтировать на них вертолетные площадки. Поэтому эти установки, а также несамоходные суда можно использовать для бурения разведочных скважин только в закрытых и полузакрытых бухтах при волнении моря до 3 баллов и только в светлое время суток. Иногда для завершения бурения и ликвидации скважины требуется всего 1–2 ч работы. Но из-за наступления темноты или опасности усиления волнения моря люди вынуждены покинуть установку. В соответствии с требованиями техники безопасности при волнении моря в 3 балла, плохой видимости из-за тумана или окончания светового дня буровые работы с несамоходной МБУ прекращают, оборудование крепят по-штормовому и всех людей с установки переводят на самоходное судно. А так как судно и МБУ перемещаются на волне независимо друг от друга, порывисто и непредсказуемо, то при волнении моря свыше 3 баллов их швартовка друг к другу и перемещение людей с МБУ на судно опасны как для целостности плавсредств, так и для жизни людей. Эта опасность усиливается в условиях плохой видимости. Средняя повторяемость возникновения волн силой более 3 баллов, вынуждающих прекращать бурение, составляет по шельфам морей, омывающих берега России, около 0,4. Дополнительно увеличивает время простоев несамоходной МБУ и затраты на бурение скважин плохая видимость (ночь, туманы и пр.) Таким образом, цикл бурения многих скважин с несамоходных МБУ включает два процесса: непосредственно бурение и выполнение необходимых технологических работ при благоприятных метеорологических и гидродинамических условиях; отстой МБУ в периоды плохой видимости и ожидания снижения волнения до 2–3 баллов. Поэтому несамоходные МБУ не обеспечивают выполнения общеизвестного в бурении правила: скважину от начала до конца желательно бурить беспрерывно. Длительные перерывы в процессе бурения скважины приводят к осложнениям: происходит адгезия пород, контактирующих с погружаемыми в целик обсадными трубами, и после отстоя значительно труднее производить их погружение; породы интервалов стенок скважины, не закрепленных трубами, набухают, обваливаются, скважина заплывает породами или зашламовывается. Поэтому после отстоя в течение нескольких часов много времени уходит на восстановление как скважины, так и рациональных режимов ее бурения. Частое, непредсказуемое во времени изменение гидрометеорологических условий моря, необходимость каждый вечер снимать людей с МБУ и каждое утро высаживать их на нее, а также буксировать МБУ с одной точки бурения на другую убеждают, что при несамоходной МБУ в процессе бурения должно находиться самоходное судно. Его содержание дополнительно увеличивает материальные затраты на бурение. Работа людей на несамоходной МБУ допускается только в светлое время суток. В летние месяцы года светлое время суток составляет 15–16 ч. Поэтому в АО «Дальморгеология» предпринимались попытки организовать бурение с несамоходных ПБУ в летние месяцы в две смены. Эти попытки оказались организационно и экономически неэффективными, так как непредсказуемость гидрометеорологических условий моря во времени приводила к простоям не одной, а двух смен. В результате более экономичной признана работа ПБУ в одну смену продолжительностью ежедневно по 12 ч. При этом члены буровой смены уже через 6–7 ч трудной работы на ПБУ устают, и производительность труда падает. Несамоходные буровые установки характеризуются очень низким коэффициентом использования, значение которого в большой степени зависит от условий моря. На безледовых акваториях эти установки начинают работать с конца весны и заканчивают в начале осени. Здесь сезон их работы достигает 6–7 мес. в году. Остальное время они простаивают из-за неблагоприятных для работы метеорологических и штормовых условий. Работать в ледовой обстановке несамоходные установки вообще не могут, так как не в состоянии ни противостоять дрейфующим льдам, ни уйти от них. Поэтому применение несамоходных плавучих буровых установок на акваториях, например, Охотского моря ограничено даже в теплые годы 2–3 месяцами в году, а использование их на шельфе арктических морей вообще недопустимо.Изложенное убеждает в том, что для бурения разведочных скважин создание подобных оригинальных установок (типа «Медуза», «Скат-600», «Флип», «Поп» и др.), немобильных и не гарантирующих безопасность персонала, нецелесообразно. Заложенные в них принципы позволяют повысить остойчивость установок и эффективно используются в конструкциях громоздких и массивных полупогружных МБУ, оснащенных вертолетными площадками и предназначенных для бурения глубоких нефтяных и газовых скважин. Безопасность людей обеспечивается при работе с МБУ, смонтированными на самоходных судах. На них созданы условия для работы, отдыха, питания и проживания бурового персонала. Поэтому при наступлении темноты или усилении волнения моря людей с самоходных установок не снимают, и они могут круглосуточно вести бурение и контролировать состояние скважины или прекращать работы на время шторма только после завершения бурения и ликвидации скважины. МБУ на самоходных судах являются автономными и, в отличие от передвижных несамоходных установок, способны работать и переходить с одной точки бурения на другую без вспомогательных плавсредств. Самоходные суда позволяют располагать на них любые современные станки и механизмы для вращательного бурения, в том числе силовые вертлюги и шлангокабельные установки. В связи с этим с самоходных судов можно бурить скважины любых требуемых параметров в породах различной крепости. Это подтверждает не только зарубежный, но и многолетний отечественный опыт бурения скважин со специально построенных для этих целей самоходных судов. Комфортные и безопасные условия пребывания людей на самоходных судах позволяют увеличить продолжительность бурового сезона (начинать в более ранние весенние месяцы и заканчивать в более поздние осенние) и работать даже в ледовой обстановке. В осенние и зимние месяцы, когда на морях часто бывают неблагоприятные для бурения метеорологические и штормовые условия, самоходные буровые суда могут использоваться для выполнения геолого-разведочных работ, предъявляющих менее жесткие требования к стабилизации и устойчивости судна: отбора проб донных отложений породоотборниками, буксировки сейсмокос, магнитометров и другой аппаратуры. Следовательно, при правильной организации геологоразведочных работ на море самоходные суда могут использоваться почти круглогодично, чередуя бурение, пробоотбор, геофизические исследования, транспортировку грузов и т.п. в зависимости от времени года и гидрометеорологических условий моря. Такие суда правильнее называть не буровыми, а геолого-разведочными. Некоторые зарубежные разведочные организации, например фирма Dome Petroleum, наиболее подходящим основанием для бурения скважин на начальных этапах разведки месторождений нефти и газа тоже признают буровые суда. И это при том, что глубины нефтегазоразведочных скважин в десятки раз больше глубин разведочных на твердые полезные ископаемые. Из подводных буровых установок наиболее полно отвечают требованиям безопасности обслуживающего персонала дистанционно управляемые ПБА или ПБС. Они работают по командам операторов, находящихся на обслуживающем судне, поэтому безопасность операторов здесь такая же высокая, как и при бурении с самоходных судов. ПБА по сравнению с МБУ на самоходных судах имеют ряд преимуществ: независимость процесса бурения от условий на поверхности воды (волнение моря, метеорологическая обстановка и т.п.); принципиальная возможность бурения на любых глубинах моря. К недостаткам ПБА относятся резкий рост массы агрегата с увеличением диаметра и глубины скважины, сложность конструкции большинства из них, ненадежность работы сложной и дорогостоящей контрольной и командной электронной аппаратуры в агрессивной морской воде и, как следствие, высокая стоимость и отсутствие надежно работающих в течение продолжительного времени подводных, дистанционно управляемых станков для бурения разведочных скважин требуемых параметров. Преодоление этих недостатков – задача трудная, но решаемая. Это подтверждает накопленный мировой опыт разработки и эксплуатации подводных буровых станков. Таким образом, мобильность морских буровых оснований и установок и безопасность пребывания на них людей являются главными критериями при выборе рациональных их типов для бурения разведочных скважин на море. Оценка существующих морских буровых оснований и установок приводит к выводу, что наиболее полно этим двум критериям отвечают два типа буровых установок: смонтированные на самоходных судах и подводные, дистанционно управляемые агрегаты. Типы МБУ на самоходных судах и дистанционно управляемые ПБА логично оценивать по остальным критериям эффективности. Их оценка имеет смысл при возможности бурения установкой на судне и ПБА скважин одинаковых назначений и параметров в одинаковых районах. В этой связи представляется неправомерным выполненное специалистами ВИТР сравнение по экономической эффективности бурения скважин ПБА и с судна «Бавенит» в пользу применения ПБА. Возможности ПБА еще долго будут ограничиваться глубинами бурения по породам до 30 м, судно же «Бавенит» предназначено для бурения скважин номинальной глубиной 200 м по породам. МБУ, смонтированные на самоходных судах, позволяют бурить разведочные скважины любых требуемых параметров на акваториях с различными условиями. Экономический анализ бурения с самоходных судов показывает, что их применение обеспечивает: значительную экономию средств в структурно-поисковом и глубоком разведочном бурении на глубинах моря 40–60 м; на больших глубинах другого экономичного способа бурения таких скважин практически вообще не существует; окупаемость затрат на сооружение бурового судна в структурном бурении ориентировочно в течение 3 лет, в глубоком разведочном бурении – 5 лет. Бурение дистанционно управляемыми ПБА до настоящего времени ограничено преимущественно диаметрами скважин до 0,092 м, глубиной до 30 м по породам. Бурить скважины таких и близких к ним параметров, особенно на глубинах акваторий более 100 м, в перспективе (с появлением надежных конструкций ПБА) может оказаться эффективнее с использованием ПБА, чем МБУ на самоходном судне. Предпочтение здесь имеют ПБА с кассетированием керноприемников на платформе агрегата. Это обусловлено сокращением затрат времени на выполнение вспомогательных работ за счет исключения процессов транспортирования керноприемников в каждом рейсе на судно и обратно. Эффективность бурения таких ПБА по сравнению с МБУ на самоходных судах по этим затратам существенно возрастает с увеличением глубины разведываемых акваторий. Наибольшую перспективу имеет применение дистанционно управляемых ПБА при проведении глубоководных исследований, в частности разведке полиметаллических сульфидных руд. Обусловлено это также качеством получаемой геологической информации. Рудопроявления массивных полиметаллических сульфидов приурочены к поверхностным горизонтам океанического дна. Однако известные технологии забуривания скважин с судов на акваториях с глубинами в несколько тысяч метров, как правило, не предусматривают возможности отбора керна из поверхностных горизонтов дна. Попытки бурения сульфидов с борта судна «Джоидес Резолюшн» в 1985 г. показали трудность отбора полноценных образцов керна вследствие их разрушения, вероятно, из-за вибрации длинного бурового снаряда. Для повышения конкурентоспособности ПБА с МБУ на самоходных судах необходимо увеличить возможные глубины эффективного бурения по породам ПБА с кассетированием керноприемников. Важным препятствием на пути увеличения глубин бурения скважин по породам кассетными ПБА является возрастание их габаритов и массы. В связи с этим представляется целесообразным осуществлять отбор керна не по всей скважине, а с отдельных ее интервалов, обоснованных геологами. Так как требования к отбору керна при бурении скважин различных назначений не одинаковы, имеет смысл создавать ПБА различных конструктивных исполнений, а не универсальные. Например, для инженерно-геологических исследований морского дна необходимы ПБА с возможностью пенетрационного каротажа и отбора керна (монолитов) длиной по 0,2–0,3 м только с отдельных интервалов скважины вращательным способом. Следовательно, для бурения на море инженерно-геологических скважин глубиной до 30 м по породам приемлемы ПБА с 1 0 кассетами длиной 0,5 м каждая. В зависимости от конкретных условий участка моря, на котором необходимо бурить скважины, более рациональными могут оказаться другие технические решения. Например, при бурении единичных скважин в волноприбойной зоне или зоне осушки приливно-отливных акваторий более простым и надежным может оказаться использование станков, смонтированных на буровой вышке с балластными камерами или без них; в зимние месяцы года бурение на шельфе арктических морей целесообразно осуществлять с ледяного припая и ледовых полей. Преимущество этих решений заключается в существенном уменьшении капитальных затрат на строительство бурового основания, а также в том, что они позволяют с успехом применять для бурения наземные буровые станки и технологии. Однако объемы бурения в таких условиях незначительны. Поэтому и в этих случаях экономически выгодно задействовать буровое судно, используя его в качестве вспомогательного для жилья, питания и отдыха бурового персонала, обеспечения бурового станка электроэнергией, горюче-смазочными материалами, технологическим оборудованием и инструментами, выполнения грузомонтажных и спасательных работ и т.д. Подавляющее большинство разведочных скважин необходимо бурить на сравнительно открытых акваториях шельфа, и здесь следует ориентироваться на буровые установки, смонтированные на самоходных судах, и на дистанционно управляемые подводные буровые агрегаты. Общая характеристика и классификация морских стационарных платформ представлена на рисунке 8. На рисунке 9 показаны основные типы судов (платформы, буровые суда, буровые установки в различном исполнении).  Рисунок 8 – Классификация морских стационарных платформ Рисунок 8 – Классификация морских стационарных платформ 1, 2 – Погружные буровые установки (БУ), глубины до 450 м; 3 – Самоподъемная БУ (СПБУ), глубины 450–900 м; 4 – Полупогружная БУ (ППБУ) с основанием TLP, глубины 150–1050 м; 5 – ППБУ с основанием SPAR, глубины 600–3000 м; 6 – ППБУ с якорной системой, глубины 450–1800 м; 7 – ППБУ с натяжными связями TLP, глубины 450–2100 м; 8 – Судно FPS0 (плавучая система нефтедобычи, хранения и выгрузки); 9 – Подводное ПВО , глубины до 2100 м. Рисунок 9 – Основные типы судов для обеспечения нефтегазодобычи на морских месторождениях Буровая баржа – вид морской буровой установки используемой на первом этапе разработки месторождения, для бурения скважин в основном на мелководных и защищенных участках. Область применения – внутриконтинентальные месторождения устья рек, озера, болота, каналы и на небольшой глубине (как правило от 2 до 5 метров). Буровые баржи, обычно – несамоходные, и поэтому не в состоянии проводить работы в ситуации открытого моря. Внешний вид буровой баржи представлен на рисунке 10.  Рисунок 10 – Внешний вид буровой баржи на морском месторождении Самоподъемная плавучая буровая установка по способу перемещения, видам работ, форме корпуса и структуре производственной платформы напоминает буровую баржу, и иногда является модернизированной буровой баржей. В конструкцию включены три, четыре или пять опор с башмаками, опускаемых и задавливаемых в дно на время осуществления буровых работ. При этом также может производится заякоривание буровой установки, но стояние на опорах является более безопасным режимом эксплуатации, так как в этом случае корпус не касается поверхности воды. Глубина воды на которой может работать самоподъемная буровая платформа ограничена, как правило, длиной опор и не превышает 150 метров. Типовая самоподъемная плавучая буровая установка показана на рисунке 11.  Рисунок 11 – Типовая самоподъемная плавучая буровая установка Погружная буровая установка представляет из себя платформу с двумя, помещенными друг на друга, корпусами. В верхнем корпусе располагаются жилые помещения для экипажа, как и на обычной буровой платформе. Нижняя часть – заполняется воздухом (чем обеспечивает плавучесть) при перемещении, а после прихода на место назначения, воздух выпускается из нижнего корпуса, и буровая платформа погружается на дно. Преимуществом погружных установок является высокая мобильность, однако при этом глубина выполнения буровых работ – невелика и не превышает 25 метров. Внешний вид установки данного типа представлен на рисунке 12.  Рисунок 12 – Погружная буровая установка Полупогружная буровая установка это наиболее распространенный тип морских буровых установок, сочетает в себе преимущества погружных конструкций и способность проводить буровые работы на глубине более 1500 метров. Конструкция полупогружной установки включает опоры, которые обеспечивают плавучесть платформы и обеспечивают большой вес для сохранения вертикального положения. Полупогружная буровая установка представлена на рисунке 13. В процессе передвижения полупогружная морская буровая установка происходит закачивание и выкачивание воздуха из нижнего корпуса (когда выпускается воздух полупогружная установка притапливается лишь частично, не достигая при этом морского дна и остается на плаву). В процессе буровых работ осуществляется заполнение нижнего корпуса водой, в результате чего достигается необходимая устойчивость. Укрепление тяжелыми 10-тонными якорями, дает гарантии безопасности при эксплуатации платформы в бурных морских водах. При необходимости удерживать установку на одном месте также применяется активное рулевое управление.  Рисунок 13 – Полупогружная буровая установка Список использованной литературы 1) Д.В. Рахматуллин Морское бурение. - ССП УГНТУ «ИДПО», 2016. 2) Ф. С. Бойцов, Г. Г. Иванов, А. Л. Маковский. «Морское право» (1985) 3) Нечаев В. М.,. Морское право // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. |