|

|

Мультимедийные технологии

9. Использование информационных технологий для решения профессиональных задач

Сегодня трудно представить себе человека, не владеющего основами информационно-коммуникационных технологий. Одним из требований, предъявляемых к педагогу, является владение информационно-коммуникационными технологиями и умение применять их в воспитательно-образовательном процессе.

«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество» (Из «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»).

Целью современного образования является обеспечение доступности качественного образования потребителям образовательной услуги за счет эффективного использования ресурсов: финансовых, кадровых, материально-технических. Одним из направлений реализации данной цели является информатизация образования, использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном процессе.

В педагогическую практику прочно вошли современные образовательные технологии, такие как:

мультимедийные технологии,

проблемно-развивающее обучение,

информационно-коммуникационные технологии,

личностно-ориентированное обучение,

технология развития критического мышления,

кейс-технология,

технология модульного обучения,

технология СМО (активных методов обучения),

дистанционное обучение,

образовательный веб - квест, и т.д.

Использование цифровых и электронных образовательных ресурсов, электронных библиотек в образовательном процессе предоставляют уникальную возможность для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности обучающихся. Студенты действительно получают возможность самостоятельно учиться.

Интерактивные средства обучения играют большую роль в образовательном процессе. Они развивают активно - деятельностные формы обучения; способствуют осознанию обучающимися процесса обучения; развивают познавательную активность; способствуют достижению наивысшего возможного результата в общем развитии всех студентов, в том числе самых сильных и самых слабых; позволяют провести рефлексию знаний.

Фактически речь идет о необходимости формирования и развития у обучающихся информационно – коммуникационно - технологической компетентности (ИКТ-компетентности), сочетающей в себе общие умения и навыки работы с информацией, конкретные предметно-ориентированные умения, а также специфические умения учиться и работать в ИКТ–насыщенной среде.

Компетенции, которыми в обязательном порядке должны овладеть обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам – программам подготовки специалистов среднего звена сформулированы следующим образом:

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Как одно из условий овладения данными компетенциями рассматривается информационно-образовательная среда.

Информационно-образовательная среда (ИОС) – это основанная на использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное обеспечение обучающихся, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и общественность.

В целом термин информационно-образовательная среда сегодня можно определить как способность этой среды обеспечить систему возможностей для эффективного личностного саморазвития обучающегося в ходе образовательного процесса.

Исходя из того, что педагогическая деятельность преподавателя направлена на продуктивное решение профессиональных задач, целью более эффективного решения данных задач является организация работы студентов с использованием информационных технологий в профессиональной деятельности.

В связи с этим хочу обратить внимание на еще одну общую компетенцию, обозначенную в федеральных государственных стандартах среднего профессионального образования:

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Организация педагогом такой деятельности предполагает наличие определенного уровня его готовности к применению информационных технологий в профессиональной деятельности.

В качестве примера можно привести использование текстовых редакторов для оформления резюме, деловых писем; использование программы MS Publisher для печати бланков, визиток, создания сайтов и т.д.

Специализированные программы позволяют выполнять профессиональные чертежи для деятельности специалистов любой области: техника – землеустроителя (САПР «Полигон»), техника – механика, техника – электрика (САПР KOMPAC 3D), специалиста по садово-парковому и ландшафтному строительству (САПР «Планировщик»).

Поскольку сегодня важное значение придается финансовой грамотности обучающихся, умению планировать свой бюджет, предпринимательскую деятельность, экономить ресурсы, при подготовке специалистов среднего звена в учебный план включено много экономических дисциплин.

При изучении количественных характеристик сложных экономических задач используется метод математического моделирования, который позволяет при заданных ограничениях найти оптимальное решение. К таким задачам относятся задачи об использовании ресурсов, задачи отыскания наиболее дешевого набора из отпущенных исходных материалов, задачи наиболее эффективного использования транспортных средств для перевозки заданного объема продукции.

При этом в качестве инструментария для решения данного класса задач широко используются электронные таблицы. Возможности электронных таблиц выходят за рамки обычных вычислений. С их помощью можно строить компьютерную модель и анализировать данные при помощи компьютерного эксперимента.

Профессиональная деятельность человека находится в тесной взаимосвязи с программными продуктами и информационными технологиями, так как именно они делают работу специалиста комфортной, быстрой и максимально эффективной. Сегодня каждая профессиональная деятельность осуществляется на базе программно-технической среды. Чем современнее используются информационные технологии в профессиональной деятельности, тем эффективнее и производительнее трудовой процесс. Программные продукты и информационные технологии позволяют обеспечить надежную и безопасную работу, как для компьютерной техники, так и для информационной системы работника. Они позволяют осуществлять качественно и оперативно обработку, сортировку и хранение необходимой информации и данных трудовой деятельности, способствуют облегчению выполняемых функций работника путем автоматизации определенных трудовых процессов. Сегодня автоматизированной является деятельность экономистов, менеджеров, бухгалтеров, агентов и других специалистов. С каждым днем увеличивается число автоматизированных рабочих мест, так как автоматизированные процессы позволяют осуществлять профессиональную деятельность более точно, четко и быстро. Современные автоматизированные рабочие места позволяют не только обрабатывать и хранить данные, а и выполняют ряд дополнительных вспомогательных профессиональных функций, которые образуют определенный сервис. Данные сервис обслуживает базы данных и выполняет автоматизировано копирование, восстановление, архивирование, импорт/экспорт данных, работы, которые непосредственно связаны с профессиональной деятельностью, такие как подготовка корреспонденции с помощью текстового редактора, создание электронных бах данных и таблиц, отправка почты по электронных каналах. С целью повышения эффективности трудового процесса каждого работника используются средства оперативной конфигурации.

8. Облачные технологии

Что такое "облачные технологии"?

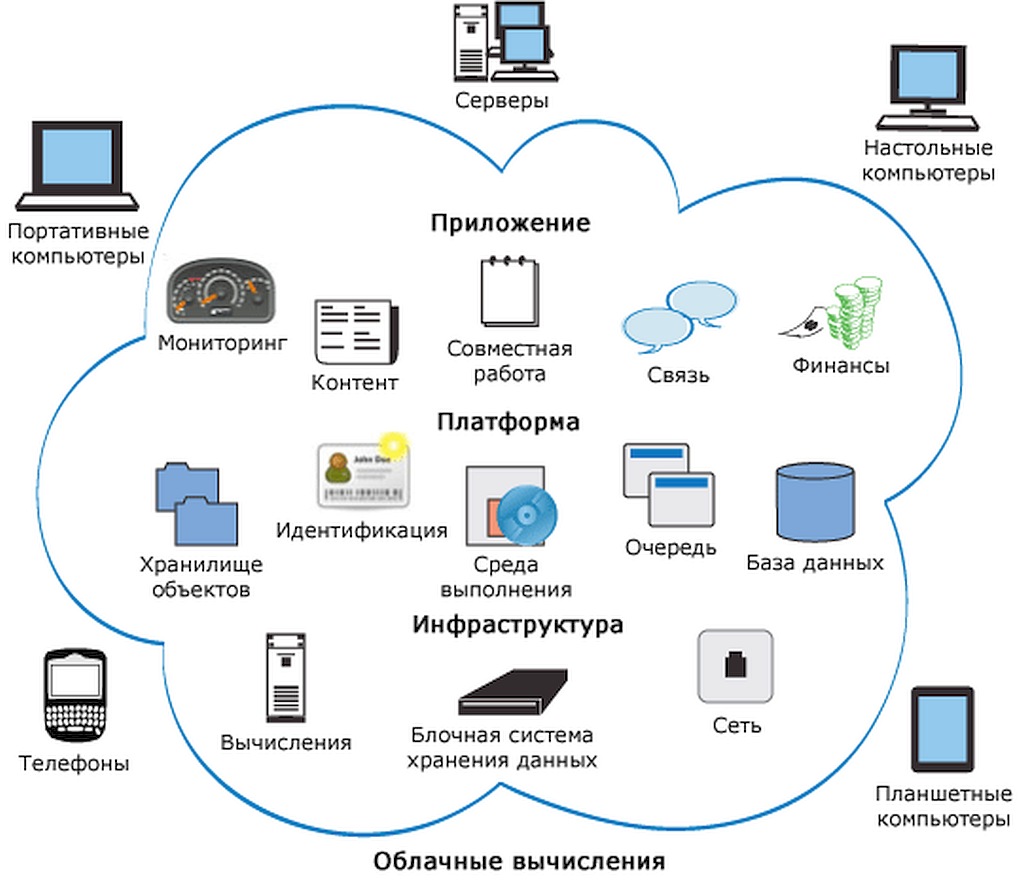

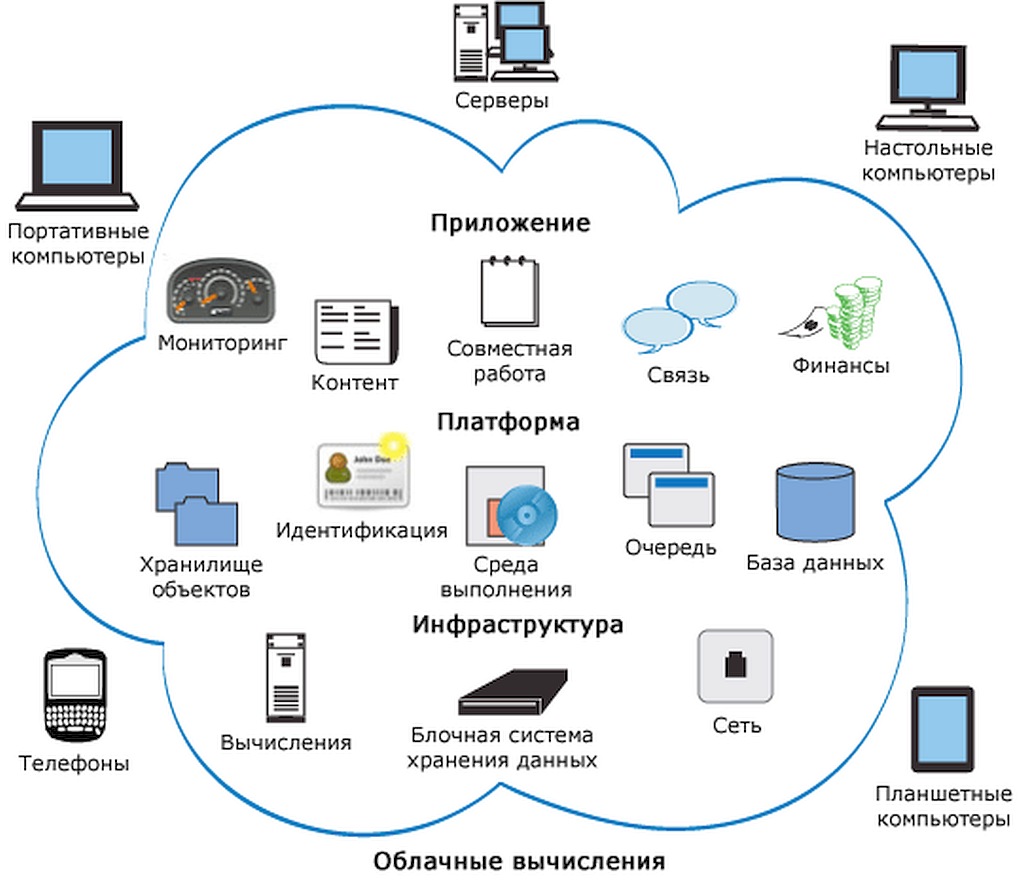

Облачные технологии - это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (таких как: серверы, приложения, сети, системы хранения и т.д.), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия с провайдером.

Звучит запутанно? Попробуем в одном предложении: облачные технологии - это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис.

Объяснение "облачных технологий" на пальцах: еще совсем недавно повсеместно на компьютерах для чтения электронной почты использовалась программа Microsoft Outlook (почтовый клиент). Сегодня же сама программа находится на удаленном сервере и пользователь может использовать ее всего лишь авторизовавшись в браузере (outlook.live.com/owa/) с любого устройства. Разумеется, это самый простой обобщенный пример. На самом деле, сфера применения облачных технологий и вычислений гораздо шире.

Один из примеров работы "облачных вычислений" Один из примеров работы "облачных вычислений"

О преимуществах облачных технологий

Используя "облако" (так в простонародье именуют "облачные технологии"), рядовой пользователей выигрывает: все вычислительные операции происходят не на стороне его компьютера, а на мощных серверах в сети, другими словами, он может использовать аппаратные и программные средства, инструменты и методологии, недоступные для технических характеристик его компьютера.

Так, не нужно заботиться о производительности своего ПК, можно не думать о свободном месте на диске, можно не беспокоиться о бекапах и переносе информации с одного компьютера на другой. Эти и другие вопросы отпадают сами по себе с использованием облачных технологий.

Естественно, вам также нет необходимости следить за выходом обновлений ПО: вы всегда пользуетесь самой последней версией программ (все эти заботы ложатся на техническую поддержку "облака").

И как не упомянуть "общий доступ"?! С помощью "облачных технологий" открывается возможность одновременного доступа к информации, одну и туже информацию могут просматривать и редактировать одновременно с разных устройств разные пользователи, можно делиться информацией с близкими людьми или партнерами из любой точки мира.

О недостатках облачных технологий

Однако, все не так радужно в некоторых специфических ситуациях. Есть и недостатки:

Конфиденциальность. Вы полностью соглашаетесь с сохранностью пользовательских данных на стороне компании, которая предоставляет вам "облачные технологии" (впрочем, это уже стало противоречивой нормой: никого не смущает сохранение личной почты на сторонних серверах);

Безопасность. Сохранность Ваших данных не может никем гарантироваться (например, при использовании облачной Windows актуальны вирусы и уязвимости системы), тем не менее "облако" само по себе является более надежной системой, чем персональный компьютер;

Кастомизация ПО. Пользователь не имеет фактического доступа к ПО (имеет ограничения в используемом обеспечении) и иногда не имеет возможности настроить его под свои собственные нужды;

Постоянный и стабильный Интернет. Доступ к услугам «облака» требует постоянного соединения с Интернет (впрочем, в наш технологический век это не является существенной проблемой).

Известные всем примеры облачных технологий

Многие из нас пользуются "облачными технологиями" даже об этом не подозревая. Известны ли Вам файловые хранилища, такие как SkyDrive, Dropbox, Google Drive или Яндекс.Диск? В распоряжение пользователя предоставляется некое пространство на "виртуальных дисках", где они могут хранить и "расшаривать" фотографии, музыку, документы и т.д., синхронизировать информацию на разных устройствах.

Все популярное ПО уже имеет свои веб-представительства: Office 365, Skype, программы обработки текста, звука, фото и видео.

Наиболее наглядным примером может служить множество служб и инструментов от Google для самых различных нужд (научных, образовательных, культурных, пользовательских и т.д.)

Google предлагает в облаке множество служб и инструментов для различных нужд

Облачные технологии в бизнесе

В 2006 году компания Amazon представила свою инфраструктуру веб-сервисов, не только обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиенту удаленные вычислительные мощности. Так начиналась современная эпоха "облачных вычислений" в бизнесе.

Среди наиболее популярных моделей облачных вычислений в бизнес-среде можно назвать:

Аренда виртуального сервера;

Резервное копирование;

Катастрофоустойчивость (DRaaS);

Гибридное «облако»;

Виртуальный контакт-центр;

Аренда приложений;

Частное «облако»;

Виртуальный офис;

Платные "облачные вычисления" - довольно распространенное явление на Западе. В русскоговорящем сегменте они еще не так заметны, здесь еще не так привыкли платить по всем счетам. Тем временем, в настоящее время в России для малого и среднего бизнеса предлагается ряд облачных услуг, среди которых: решения на базе 1С, "Офис" в облаке, хранение и backup информации, аренда облачных приложений, IT-аутсорсинг и т.д. Примером представителей "облачных технологий" на российском рынке может служить компания "Смарт Офис" (http://www.smoff.ru).

Аналитики предрекают "хорошее будущее" для повсеместного использования облачных технологий как в личных, так и бизнес целях. Их именуют никак иначе как "золотая жила" IT-индустрии, поэтому ставка инвесторов на развитие указанных технологий - весьма целомудренное решение.

При использовании облачных вычислений потребители информационных технологий могут существенно снизить капитальные расходы — на построение центров обработки данных, закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности — так как эти расходы поглощаются провайдером облачных услуг.

Умный город Как повысить уровень жизни городского населения? Как максимально упростить процесс управления городом? Можно ли усовершенствовать работу муниципального транспорта? Понятие «умный город» возникло относительно недавно. Причем однозначного и общепринятого толкования этого термина пока нет. Сама концепция умного города (Smart City – в англоязычном варианте) зародилась в конце 90-х годов. Именно тогда прогрессивная часть человечества впервые осознала, что будущее – за развитием IT-сектора. Любопытно, что изначально эта идея развивалась исключительно в экологическом и природоохранном контексте. Но шли года, и уже сегодня Smart City – это всеобъемлющая реальность. Итак, что же такое «умный город»? Можно дать следующее определение: это интеграция всех коммуникационных и информационных технологий с целью эффективного управления городской системой. Согласно концепции «умного города», все эти технологии используются для того, чтобы решить ряд важных задач: Рациональное использование всех объектов городской инфраструктуры. Комплексное благоустройство среды. Оперативный сбор и передача данных городским чиновникам. Установление тесных связей между городским управленческим аппаратом и местными жителями. Вот семь основных признаков умного города: Привлечение простых городских жителей к вопросам менеджмента. Наличие интеллектуальных систем управления дорожным движением. Разумный подход к уличному освещению. Внедрение общегородской и доступной сети Wi-Fi. Активное использование солнечных батарей. Наличие системы оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях через sms-сообщения. Минимальное использование наличных средств для оплаты услуг и товаров. К основным технологиям умного города сегодня относятся беспроводные сенсорные сети, различные онлайн-платформы, датчики (например, для контроля дорожного движения, уровня загрязнения воздуха и т. д.), электронные карты и приложения.

Умный дом Жилище, которое «понимает» и предугадывает желания своих хозяев, обеспечивает их безопасность и контролирует потребление энергоресурсов – такова основная концепция умного дома – реальность, граничащая с фантастикой, но уже ставшая обыденной для многих людей из разных стран мира. Умный свет, автоматизация парковки, SMS, отправленное управляющим блоком системы и т.д., всё это постепенно входит в жизнь простого обывателя, позволяя ощутить практическую пользу от использования высоких технологий.

Сегодня концепция умного дома - это совокупность технологий, позволяющая создавать различные системы автоматизации жилого пространства, обеспечивающие возможность взаимодействия различных устройств, удаленного управления ими, а также, дружественный графический интерфейс для максимально простого «общения» с хозяином.

Различные устройства и датчики таких брендов, как CAREL, LOYTEC, PRODUAL, xLOGIC и многих других ориентированы на максимальное облегчение жизни, повышение повседневного комфорта, энергосбережение и обеспечение безопасности. Современные интеллектуальные системы подходят не только для обустройства частных квартир; с их помощью осуществляется автоматизация ЖКХ, автомобильных парковок, организация уличной подсветки, полив приусадебных участков и многое другое.

Крупнейшие компании Европы, Скандинавии, азиатских стран (бренды SIEMENS SBT, GIRA, LONIX и многие других) трудятся над разработкой и производством различного оборудования для создания интеллектуальных интегрированных систем автоматизации, позволяя создавать удобные жилые и рабочие пространства, экономящие энергоресурсы и время людей.

Система умный дом в настоящий момент считается концепцией современного жилища, постепенно все плотнее входя в жизни простых обывателей. Различные масштабы проектов и классы оборудования позволяют создавать системы в рамках определенных требований и бюджетов, постепенно совершенствовать и улучшать дом.

Система умного дома включает три типа устройств:

Контроллер (хаб) — управляющее устройство, соединяющее все элементы системы друг с другом и связывающее её с внешним миром.

Датчики (сенсоры) — устройства, получающие информацию о внешних условиях.

Актуаторы — исполнительные устройства, непосредственно исполняющие команды. Это самая многочисленная группа, в которую входят умные (автоматические) выключатели, умные (автоматические) розетки, умные (автоматические) клапаны для труб, сирены, климат-контроллеры и так далее.

В большинстве современных умных домов контроллер общается с остальными устройствами системы через радиосигналы. Самые распространенные стандарты радиосвязи для домашней автоматизации — Z-Wave (частота зависит от страны, в Европе 868 МГц, в России 869 МГц) и ZigBee (868 МГц или 2,4 ГГц), Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth (2,4 ГГц). Почти все они используют шифрование данных (AES-128), в Wi-Fi применяется шифрование WPA, WPA2 или WEP.

Для связи с внешним миром контроллер, как правило, подключается к интернету.

Умная дорога Проект получил название Solar Roadways, и суть его достаточно проста. Все дорожное покрытие США Брюсоу предлагают заменить на солнечные батареи, накрытые прозрачным сверхпрочным материалом на основе стекла, способным выдерживать постоянную транспортную нагрузку. Подобная схема позволит не разгрузить, а попросту сделать ненужными ряд традиционных электростанций — даже при условии, что «на сторону» пойдут только излишки энергии. В первую же очередь Solar Roadways будут питать сами себя. Зимой они будут самоочищаться от снега и льда путем легкого прогрева, дорожные знаки станут интерактивными, управляемыми от дороги, разметку можно будет высвечивать встроенными в полотно светодиодами; более того, от полотна смогут бесконтактно заряжаться аккумуляторы электромобилей! По идее разработчиков, трасса должна заранее предупреждать водителей о нештатных ситуациях, о снегопаде, пробках или авариях, должна быть ярко освещена ночью. Казалось бы, голландцы серьезно проигрывают американцам по функционалу — но нет. Дело в том, что разработчики не собираются полностью менять покрытие уже построенных дорог — наоборот, элементы умной дороги планируется встраивать в существующую сеть, причем элементы эти в большинстве своем очень просты и основываются не на электронике, а на химии.

К концепции Умных дорог можно отнести следящие компоненты:

Датчики движения автомобилей и пешеходов

Фото и видеокамеры

Модули управления светофорами и уличным освещением

Метео-датчики

Электронные дорожные знаки и информационное табло на остановках

Датчики, контролирующие интенсивность дорожного движения и скорость автомобилей

Паркоматы

Навигация GPS/ГЛОНАСС

В идеале все компоненты Умной дороги объединяются на базе единой платформы. Однако даже по одиночке они позволяют решить большое количество локальных задач. Например, сигналы светофоров на перекрестках меняются исходя из текущей дорожно-транспортной обстановки, что повышает пропускную способность дорог и значительно сокращает вероятность возникновения пробок. Автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения заставляет водителей быть более ответственными и аккуратными, что значительно понижает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Интеллектуальное управление уличным освещением позволяет экономить электроэнергию.

Беспроводные сенсорные сети wireless sensor networks

Такие сети, состоящие из множества миниатюрных узлов, оснащенных маломощным приемо-передатчиком, микропроцессором и сенсором, могут связать воедино глобальные компьютерные сети и физический мир. Концепция беспроводных сенсорных сетей привлекает внимание многих ученых, исследовательских институтов и коммерческих организаций, что обеспечило большой поток научных работ по данной тематике. Большой интерес к изучению таких систем обусловлен широкими возможностями применения сенсорных сетей. Беспроводные сенсорные сети, в частности, могут использоваться для предсказания отказа оборудования в аэрокосмических системах и автоматизации зданий. Из-за своей способности к самоорганизации, автономности и высокой отказоустойчивости такие сети активно применяются в системах безопасности и военных приложениях. Успешное применение беспроводных сенсорных сетей в медицине для мониторинга здоровья связано с разработкой биологических сенсоров совместимых с интегральными схемами сенсорных узлов. Но наибольшее распространение беспроводные сенсорные сети получили в области мониторинга окружающей среды и живых существ.

Основным стандартом передачи данных в сенсорных сетях является IEE802.15.4, которые специально был разработан для беспроводных сетей с маломощными приемо-передатчиками.

IEEE 802.15.4 — стандарт, который определяет физический слой и управление доступом к среде для беспроводных персональных сетей с низким уровнем мощности сигнала и скоростями до 480 Мбит/с. Стандарт поддерживается рабочей группой IEEE 802.15. Аппаратура, построенная на базе данного стандарта, относится к устройствам малого радиуса действия.

Никаких стандартов в области программного обеспечения в сенсорных сетях нет. Существует несколько сотен различных протоколов обработки и передачи данных, а также систем управления узлами.

Это будет концептуально новый тип компьютерной системы, функционирующей с помощью беспроводной сенсорной сети. Такую сеть принято называть Ad-hoc Wireless Sensor Networks. Термин Ad-hoc позаимствован из современных беспроводных сетей, действующих, например, в стандарте IEEE 802.11b. Такие беспроводные сети имеют два режима взаимодействия: режим Infrastructure и Ad-hoc. В режиме Infrastructure узлы сети взаимодействуют друг с другом не напрямую, а через точку доступа (Access Point), которая выполняет в беспроводной сети роль своеобразного концентратора (аналогично тому, как это происходит в традиционных кабельных сетях). В режиме Ad-hoc, который также называется Peer-to-Peer («точка-точка»), станции непосредственно взаимодействуют друг с другом. Соответственно и в беспроводных сенсорных сетях режим Ad-hoc означает, что все сенсоры напрямую взаимодействуют друг с другом, создавая своеобразную сотовую сеть

Вифи – это лучшая технология локальной сети

Технология ретранслируемой ближней радиосвязи 802.15.4/ZigBee, известная как «Сенсорные сети», является одним из современных направлений развития самоорганизующихся отказоустойчивых распределенных систем наблюдения и управления ресурсами и процессами. Сегодня технология беспроводных сенсорных сетей, является единственной беспроводной технологией, с помощью которой можно решить задачи наблюдения и контроля, которые критичны к времени работы сенсоров. Объединённые в беспроводную сеть датчики образуют территориально-распределённую самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи информации. Основной областью применения является контроль и наблюдение измеряемых параметров физических сред и предметов[6].

Принятый стандарт IEEE 802.15.4 описывает контроль доступа к беспроводному каналу и физический уровень для низкоскоростных беспроводных личных сетей, то есть два нижних уровня согласно сетевой модели OSI.

Тактильный интернет

— 5G — это стандарт пятого поколения мобильных сетей. Он не является решением, которое придет на замену 4G в том виде, как 4G заменил 3G, а 3G вытеснило 2G. 5G, скорее всего, будет представлять собой гетерогенную сеть. В ней будут использоваться различные технологии для обслуживания трафика и пользователей разных типов. В 5G используется такая концепция, как network slicing. Это, грубо говоря, нарезка сетевых ресурсов под разные типы трафика, причем для каждого слайса (буквально — куска сети) может использоваться своя технология передачи данных. Благодаря гибкости подхода можно удовлетворить самые разные и даже противоречивые требования пользователей разных типов. Для передачи веб-данных вполне подходит LTE — его нужно еще немного доработать, повысить скорость. Для передачи данных с маленькой задержкой будет использоваться специальный слайс, который называется ultra-reliable low latency communication. Он позволяет передавать данные с крайне низкой задержкой. Если в LTE минимальная длительность передачи была одна миллисекунда, то здесь минимальная длительность передачи будет длиться доли миллисекунды, а надежность будет очень высокой, до 99,999%.

Отдельный слайс в рамках 5G отведен IoT. Он позволяет передавать данные большим числом устройств с низким энергопотреблением.

Кроме того, будет слайс для высокоскоростной передачи данных в миллиметровом диапазоне, то есть в диапазоне частот от 30 до 300 ГГц. Например, в привычном диапазоне 2–5 ГГц ширина используемого частотного канала, в котором передаются данные, относительно небольшая и составляет единицы, реже — десятки МГц. В диапазоне 40–70 ГГц доступного для использования спектра существенно больше, что позволит увеличить ширину частотного канала до сотен и тысяч МГц и более. Таким образом, миллиметровый диапазон — это практически «эквивалент бесконечности» для операторов (в смысле объема доступных канальных ресурсов). Проблема заключается в том, что приходится передавать данные только устройствам, которые находятся в прямой зоне видимости, иначе качество сигнала резко падает.

Тактильный интернет предполагает, что мы собираем данные и передаем их с минимально допустимой задержкой, измеряемой миллисекундами, открывает множество перспектив, с одной стороны, и формирует сложные вызовы — с другой.

Информационно-коммуникационные технологии в экономике. Мировые тренды развития. Современное состояние в Рф

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) понимается системно организованная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а также способов, с помощью которых информация предлагается пользователям.

ИКТ сегодня — это неотъемлемая инфраструктура мировой глобальной экономики, не только обеспечивающая наиболее эффективное функционирование мировых рынков, но и выполняющая роль локомотива в развитии мировой экономики. Степень внедрения и использования ИКТ в различных областях жизни общества становится решающим фактором поступательного экономического и социального развития государств. Сейчас информационная революция идет по пути глобальной интеграции всех вычислительных машин во всемирную сеть. Сегодня Интернет вступил во вторую фазу своего развития, превращаясь из неудобоваримого нагромождения информации в реальный деловой инструмент [1].

Информационные технологии в сфере экономики — это комплекс методов переработки разрозненных исходных данных в достоверную, оперативную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и программных средств с целью достижения оптимальных рыночных параметров объекта управления.

В новой экономике возрастает роль информационного капитала, включающего в себя технологическую, научно-техническую, социально-экономическую и духовную информацию, используемую для получения дохода. Основу информационного капитала составляют информационные технологии. Информационный фактор модифицирует рыночный механизм экономики: изменяются методы конкуренции, формируются локальные, региональные, национальные и международные рынки информационных и телекоммуникационных товаров и услуг, функционирующие на новых принципах. Телекоммуникационная инфраструктура превращается в условие, определяющее уровень конкурентоспособности продукции и услуг промышленности. Все это, в конечном счете, приводит к снижению затрат, росту производительности фирмы как на уровне фирмы, так и на уровне отдельных сегментов и экономики в целом. Происходит конвергенция «новой» и «старой» экономик.

Появляются технологии, следовательно изменения, крые были нужны для снижения издержек на передачу/получение инфы. Такие изменения носят глобальный характер? Они применяются везде, где мб повышена эффективность и производительность, особенно в сфере управления.

ИКТ распространяются быстро в связи с тем, что на это не затрачивается много ресурсов. Так получаем суммарный положительный эффект в экономике от новых технологий гораздо больший, чем от использования традиционных.

В современной экономике важна информация, ведь без нее невозможно развиваться в наших условиях, а ИКТ как раз и позволяют передавать информацию быстро и качественно, что так же дает положительный эффект.

Чаще всего сейчас прово находится в одном месте, а точки распространения товаров или же потребители – в другом. Но ввозя капитал и оборудование в развивающиеся страны, тем самым повышается уровень распространения ИКТ в них, что опять-таки свидетельствует о глобальном применение таких технологий.

ИКТ активно используется в сфере услуг, более свойственное развитым западным странам.

Для недопущения отрыва России от других стран в ней развивается коммуникационная сфера путем различных нац проектов по внедрению более высоких стандартов соц обслуживания, внедрение автоматизированного учета потребления коммун услуг. Например, введение универсальной соц карты по налогам, транспорту и тд. То есть ИКТ сможет сделать ком сферу прозрачной для всех, но нужно учитывать мировые тренды развития.

Опыт Запада должен помочь сократить сроки и повысить эфть распространения ком технологий, что обеспечит появление новых отраслей, например, электронная коммерция.

ИКТ способны поменять возти человека в области хранения, обработки и передачи информации, но должна развиваться ком экономика.

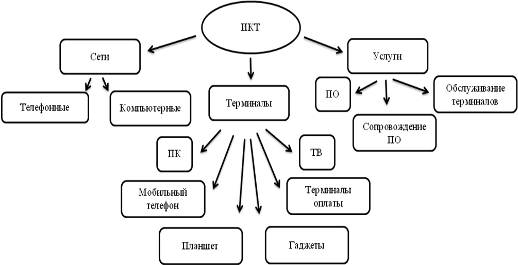

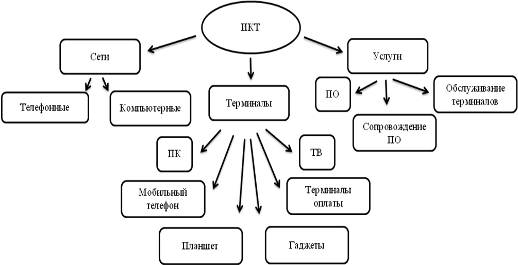

Развитие и широкое применение ИКТ, таких как различные сети, гаджеты, программное обеспечение (ПО) (рис.3), является глобальной тенденцией научно-технического прогресса последних десятилетий, они стали передовой областью науки и техники. Именно ИКТ обеспечили экономический рост во множестве стран благодаря тому, что в информационно-коммуникационной сфере возникают и развиваются процессы генерации, обмена, хранения информации, создаются различные коммуникации для взаимодействия экономических субъектов.

В России сформировалась гибкая структура телекоммуникационного рынка, которая обеспечивает разработку и запуск разнообразных услуг связи, быстрое освоение новых рыночных ниш и внедрение самых современных технологий. Для развития отрасли связи в России в последние годы характерны следующие основные тенденции.

1. Бурный рост мобильной связи

2. Развитие технологий широкополосного доступа

По состоянию на конец 2008 г. в России к ШПД было подключено около 9 млн домохозяйств, что соответствует примерно 17% проникновения. В то же время средний показатель по развитым странам составляет сегодня 60%. В числе причин отставания - недостаточное количество домашних компьютеров (в 2,5 раза меньше, чем в развитых странах по отношению к количеству домохозяйств); низкая плотность проводной телефонии и, как следствие, недоступность дешевых xDSL-решений для половины населения страны.

3. Развитие коммерческого телевидения

Основной потенциал развития телекоммуникаций в России связан с консолидацией операторского бизнеса и преодолением узкой специализации компаний. Важнейшим фактором здесь выступает конвергенция основных подотраслей: телефонной связи, Интернета и телевещания с изменением бизнес-моделей предоставления услуг.

Консолидация сдерживается чрезмерной зарегулированностью отрасли и доминированием устаревшего технологического подхода в законодательных нормах. Необходима дальнейшая существенная либерализация рынков местной фиксированной телефонии и телерадиовещания. За счет этого государство сможет обеспечить дополнительный приток инвестиций в развитие сетей доступа к услугам ШПД и цифровой телевизионной трансляции. |

|

|

Скачать 0.59 Mb.

Скачать 0.59 Mb. Один из примеров работы "облачных вычислений"

Один из примеров работы "облачных вычислений"