Нагнетательная функция сердца. 17. Нагнетательная функция сердца студент пед. Н. Н. Бурденко минздрава рф кафедра нормальной физиологии утверждаю з аведующий кафедрой (Дорохов Е. В.) (подпись) 31 08 2022 г. Методические указания

Скачать 376.97 Kb. Скачать 376.97 Kb.

|

|

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО МИНЗДРАВА РФ» КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ УТВЕРЖДАЮЗ  аведующий кафедрой_________ аведующий кафедрой_____________________________________ (Дорохов Е.В.) (подпись) «31»___08___2022__г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ: «Нагнетательная функция сердца.» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД Факультет: педиатрический Курс: 1 Авторы: асс. Герасимова М.А. Методические рекомендации утверждены на заседании кафедры № 2 от «31» августа 2022 г. ТЕМА 17. Нагнетательная функция сердца. Цель занятия: а) знать понятие о сердечном цикле и его фазовую структуру; систолический и минутный объемы крови, сердечный индекс, работу сердца; внешние проявления сердечной деятельности (электрические, звуковые, механические), их происхождение и методики исследования (электрокардиография, фонокардиография, ультразвуковая кардиография, инвазивные методики исследования миокарда и др.); б) уметь объяснить происхождение тонов сердца, артериального давления, пульса, дать функциональную оценку основным показателям нагнетательной функции сердца, в) ознакомитьсяс практическими навыками: на уровне знаний: электрокардиографией и УЗИ сердца, исследованием сердечного выброса; на уровне умения: с анализом ЭКГ здорового человека, пальпацией артериального пульса. Мотивация темы: нагнетательная функция сердца является интегративным выражением физиологических свойств миокарда (автоматии, возбудимости, проводимости, сократимости). Степень кровоснабжения различных органов определяет их функциональное состояние, а в случае недостаточности кровообращения – формирование разнообразной клинической патологии. Оценка насосной функции сердца, а также методов ее оценки позволяет выявить состояние этой функции у здоровых и больных людей, определить пути профилактики и принципы лечения сердечной недостаточности. Компетенции: Для студентов, обучающихся по специальностям высшего образования: 31.05.02 – педиатрия: ИД-1УК-1; ИД-2УК-1; ИД-3УК-1; ИД-4УК-1; ИД-5УК-1; ИД-1ОПК-5; ИД-2ОПК-5; ИД-1ОПК-10 II. Самостоятельная работа студентов в аудиторное время План занятия (примерный). Контроль самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Практическая работа студентов с детальным алгоритмом ее выполнения и оформления ее результатов (прилагается образец оформления работы) с использованием видеопрактикума по практическим работам, виртуальной физиологии и оборудования кафедры. Обсуждение результатов. Заслушивание рефератов, подготовленных студентами по актуальным вопросам темы занятия, их обсуждение, дискуссия. Контроль полученных на данном занятии знаний (тест текущего уровня знаний), включая знание материала, выделенного на самостоятельную работу студентов по данной теме. Решение ситуационных задач (комплект задач прилагается). Просмотр видеофильма «Электрокардиография», «Сердечный цикл». Знакомство и обсуждение фрагментов виртуальных и интерактивных программ по теме. Задание на следующее занятие с выделением материала для самостоятельной работы. Экспериментальная часть Дата: _________________ Протокол №___________________________ Тема: Нагнетательная функция сердца. Опыт 1. Исследование артериального пульса Методика: Пульс исследуют на лучевой артерии путем его пальпации указательным, средним и безымянным пальцами между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы. В норме получают ощущение мягкой, ровной, упругой, пульсирующей трубки. Определяют некоторые свойства пульса: частоту, ритм, наполнение, напряжение. Частоту пульса определяют подсчетом пульсовых ударов за 30 сек или 1 мин. Пульс оценивают как ритмичный или аритмичный по паузам между пульсовыми волнами. Наполнение пульса определяют по степени уменьшения объема артерии при ее сдавливании. Напряжение пульса определяется силой, которую надо приложить, чтобы прекратить пульсацию в артерии. Результаты опыта:

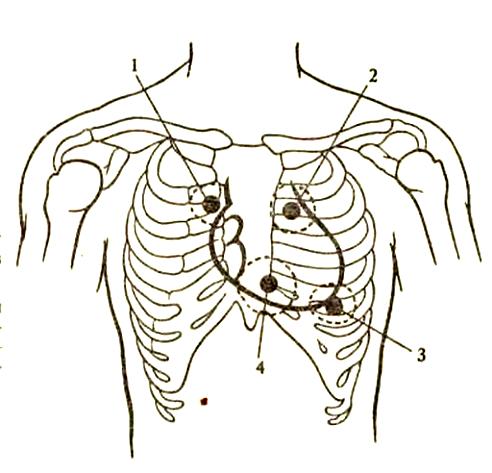

Выводы: отразите соответствие полученных результатов нормальным характеристикам пульса. Обсуждение результатов: объясните зависимость параметров пульса от функционального состояния сердца и сосудистой системы. Опыт 2. Выслушивание (аускультация) тонов сердца. Исследование внешних проявлений деятельности сердца: электрических, звуковых, механических — имеет большое значение для оценки его состояния. Звуки, возникающие при работе сердца, называются сердечными тонами. Их можно прослушать, если приложить к грудной стенке ухо, но удобнее использовать стетоскоп или фонендоскоп. У здоровых людей обычно прослушиваются два основных тона, последовательность которых на слух напоминает звукосочетание «бу-туп». Первый из этих тонов сердца более глухой, низкий и продолжительный, второй - более ясный, высокий и отрывистый. Все тоны сердца яснее всего прослушиваются в местах проекции клапанов сердца на грудную стенку. В связи с тем, что правая и левая половины сердца сокращаются одновременно, то слышны не четыре тона, а всего два, но следует помнить, что каждый из них сдвоен. Очень близкое расположение клапанов друг к другу не дает возможности выделить из общей звуковой картины, слышимой в местах проекции, тоны отдельных клапанов, что крайне важно для клинической диагностики. Выделение звуков, связанных с каким-либо одним клапаном, достигается перемещением фонендоскопа от места проекции этого клапана в сторону, противоположную местам проекции остальных клапанов, так чтобы выслушиваемый тон был явственно слышен, а все другие тоны, удаленные от места аускультации, были слышны как можно слабее (сила звука убывает обратно пропорционально квадрату расстояния). Кроме того, к местам выслушивания клапана аорты и двустворчатого клапана звуки хорошо проводятся током крови (рис. 1).

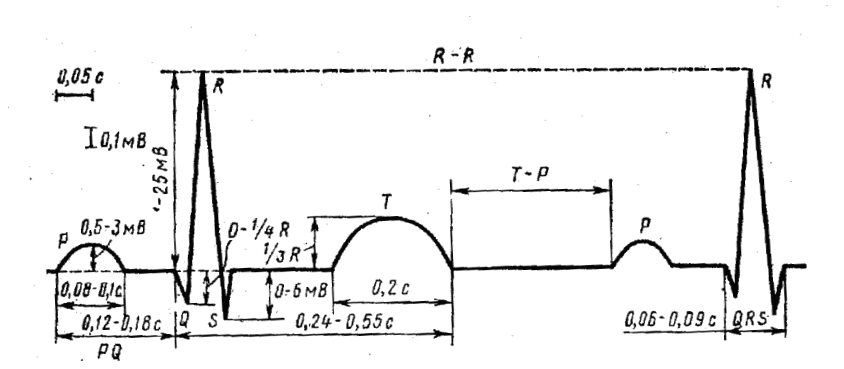

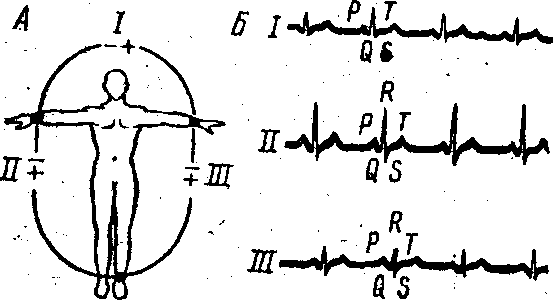

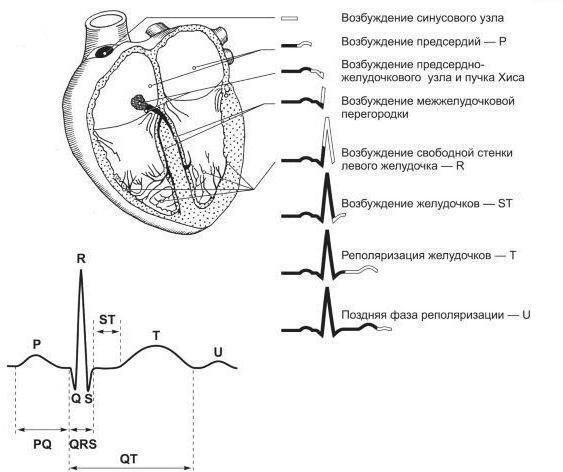

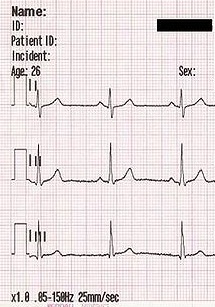

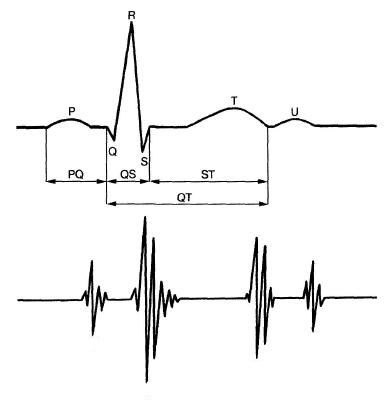

Рис. 1. Точки аускультации сердца Методика: Эмпирически обнаружены следующие четыре точки (рис. 1), наиболее удобные для выслушивания отдельных клапанов: 1) клапан аорты, место проекции которого находится в середине грудины на уровне прикрепления к ней третьих ребер, выслушивается во втором межреберье, возле самого края грудины; 2) клапан легочной артерии выслушивается на месте его проекции — во втором межреберье слева, у края грудины; 3) двустворчатый (митральный) клапан, место проекции которого находится под местом прикрепления III левого ребра к грудине, выслушивается в месте сердечного толчка, т.е. в пятом межреберье, несколько кнутри от среднеключичной линии; 4) трехстворчатый клапан, место проекции которого лежит на средней линии грудины, несколько ниже места прикрепления к ней четвертых ребер, выслушивается на нижнем конце грудины. Исследование проводят студенты друг на друге. Выслушайте тоны сердца во всех четырех точках. Чтобы различить первые и вторые тоны, надо помнить, что они разные по высоте и продолжительности и что между I и II тоном пауза короткая, а между II и I — длинная. В точках выслушивания створчатых клапанов I тон более громкий, II тон — приглушенный, а в местах выслушивания полулунных клапанов — наоборот: I тон приглушенный, II тон — более громкий. После выслушивания тонов сердца в покое попросите испытуемого сделать несколько приседаний и после физической работы снова выслушайте тоны. Отметьте изменение звуков — их усиление и учащение. Результаты опыта: дайте характеристику тонов сердца в проекции каждого клапана здорового человека в состоянии покоя и после физической нагрузки. Выводы: Каково происхождение тонов сердца? Укажите роль клапанных и мышечных компонентов формирования тонов. Обсуждение результатов: опишите состояние клапанов сердца в различные фазы сердечного цикла. Опыт 3. Электрокардиография Для записи электрокардиограммы можно пользоваться электрокардиографами различных систем или осциллографом. Электрокардиограмма (рис. 2) – это метод графической регистрации во времени изменений разности потенциалов электричекого поля сердца в ее проекции на ось отведения. представляет собой характерную кривую с пятью зубцами Р, Q, R, S и Т. Величина зубцов электрокардиограммы, записанной в различных отведениях, неодинакова. При нормальном положении электрической оси сердца в грудной полости самые большие зубцы R регистрируют во II отведении, самые маленькие — в III отведении. Нормальные значения: Зубец P – 0,05-0,25 мВ; 0,06-0,10 с. Сегмент P-Q – 0,06 – 0,10 с. Интервал P–Q – расстояние между началом зубца Р и началом зубца Q (0,12 – 0,20 с). Зубец Q (до ¼ зубца R; до 0,03 с), всегда отрицательный. Зубец R (0,3 – 2,0 мВ; до 0,03 с), всегда положительный. Зубец S - 0 – 0,6 мВ; до 0,03 с, всегда отрицательный. Сегмент S–T – 0,02 – 0,12 с. (Отклонение сегмента S–Т от изолинии является важным клиническим признаком.) Зубец T – 0,2 – 0,6 мВ; 0,10 – 0,25 с. Интервал Q–Т – расстояние от начала зубца Q до конца зубца Т (0,35 – 0,44 с), на его продолжительность сильно влияет ЧСС. Исследование проводят на человеке.   Рис. 2 Электрокардиограмма. Методика: заземлите электрокардиограф и подключите его к сети в соответствии с приложенной к прибору инструкцией. Проверьте исправность лентопротяжного механизма. Зарегистрируйте калибровочный сигнал (1 мВ). Испытуемый должен лежать на кушетке (или сидеть на стуле) в расслабленном состоянии. На его руки и левую ногу наложите электроды ЭКГ- отведений: красный — на правую руку, желтый — на левую руку, зеленый -- на левую ногу, черный электрод («земельный) — на правую ногу. Зарегистрируйте 12 отведений (три системы отведений; ЭКГ; три стандартных отведения от конечностей (I, II, III), три усиленных отведения от конечностей (aVR, aVL, aVF) и шесть грудных отведений (V1 - V6). Результаты опыта: вклейте в протокол опыта полученную ЭКГ, обозначьте зубцы, сегменты, интервалы.Проанализируйте полученную электрокардиограмму: Анализ сердечного ритма включает в себя оценку регулярности сердечных сокращений, подсчет их частоты и определение источника возбуждения (пейсмекера) сердца. Для оценки регулярности сокращений сердца (правильный или неправильный ритм сердца) измеряют продолжительность интервалов R-R в пяти последовательно записанных сердечных циклах и вычисляют его среднюю величину. Ритм считается регулярным, если разброс измеренных интервалов R-R не превышает 10% от средней величины. При регулярном ритме, зная величину одного интервала, можно рассчитать частоту сердечных сокращений. В норме у взрослого человека она равна 60-75 в минуту. И вычисляется по формуле: 60 сек / интервал R-R в сек. У здорового человека пейсмекером сердца является синоатриальный узел, и регистрируется синусовый ритм сердца. Признаками его являются: наличие во II стандартном отведении положительных, одинаковой формы зубцов Р, каждый из которых предшествует комплексу QRS. Анализ функции проводимости в сердце включает в себя оценку времени проведения возбуждения по предсердиям (длительность зубца Р), проведение по атриовентрикулярной системе (длительность сегмента P-Q), проведение по рабочему миокарду желудочков (длительность комплекса QRS), анализ интервала Q-T, отражающего электрическую систолу желудочков сердца. Анализ зубца Р. Продолжительность зубца Р свидетельствует о проведении возбуждения в предсердиях. Его полярность является важным признаком локализации пейсмекера сердца (напр., положительный зубец Р в I и II отведениях характеризует синусовый ритм). Зубец Р в норме всегда положителен в отведениях I, II, аVL, V2-V6; всегда отрицателен в аVR. Увеличение амплитуды зубца Р может свидетельствовать об увеличении массы предсердий (их гипертрофии). Анализ желудочкового комплекса QRSТ: Зубец Q всегда отрицателен, непостоянен. Оценка его амплитуды и длительности имеет большое клиническое значение (их увеличение является ЭКГ-признаком инфаркта миокарда). Зубец R всегда положителен. Изменение его амплитуды позволяет оценить амплитуду зубца Q, а его сопоставление с амплитудой зубцов R в других отведениях используется для определения положения электрической оси сердца. Зубец S всегда отрицателен, непостоянен. В клиническом плане имеет значение для определения электрической оси сердца, гипертрофии миокарда желудочков. Анализ сегмента S-T имеет важное клиническое значение. Смещение его ниже (более 0,5 мм) или выше (более 1 мм) изолинии является грозным патологическим признаком (ишемия миокарда). Анализ зубца Т включает определение направления (полярности), формы и амплитуды. Их изменения могут свидетельствовать о нарушении коронарного кровотока и обменных процессов в сердце. Зубец Т (как и зубец Р) всегда положителен в отведениях I, II, аVL, V2-V6; всегда отрицателен – в аVR. По ЭКГ можно определить электрическую ось сердца, которая является результирующим вектором ЭДС сердца во фронтальной плоскости и в норме, как правило, соответствует анатомической оси сердца и, следовательно, дает представление о положении сердца в грудной полости. Приблизительно электрическую ось сердца определяют по величине зубцов R в трех стандартных отведениях. При нормальном положении оси зубец R наибольший во II стандартном отведении (RII=RI+RIII по Эйнтховену). При отклонении электрической оси сердца влево (левограмма) зубец R наибольший в I отведении; при отклонении вправо (правограмма) – в III отведении. Более точно электрическую ось сердца характеризует угол альфа, образованный электрической осью и осью I отведения, проведенной через условный электрический центр сердца. Этот угол можно определить путем геометрического построения в треугольнике Эйнтховена, зная величину зубцов Q, R, S в двух стандартных отведениях, или по специальным таблицам. Приклейте ЭКГ. Проведите анализ полученной ЭКГ. 1. 2. 3. 4. 5. Выводы: отразите, соответствуют ли норме полученные результаты. Обсуждение результатов:Изучите рисунок и объясните механизм проведения возбуждения при сокращении сердца.  СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ Задача 1. У человека в состоянии клинической смерти может не определяться пульс и артериальное давление, но продолжает ещё регистрироваться ЭКГ. Вопросы: Объясните это явление. Каково происхождение зубца Р? Каково происхождение сегмента P-Q? Каково происхождение интервала P–Q? Каково происхождение желудочкового комплекса QRST Задача 2. В середине фазы «плато» потенциала действия рабочих кардиомиоцитов желудочков нанесли на желудочки раздражитель силой в два раза больше порогового (время действия раздражителя 10 мс). Вопросы: Как изменится в этом случае ЭКГ сердца? Обоснуйте свой ответ. Какой раздражитель называют пороговым? Каков механизм формирования фазы «плато»? Назовите фазы ПД типичного кардиомиоцита. В какие фазы ПД типичного кардиомиоцита будет наблюдаться абсолютная рефрактерность? Задача 3. У пациента отсутствует синхронное сокращение предсердий (при мерцательной аритмии). Вопросы: Что произойдет с минутным выбросом желудочков сердца в условиях физического покоя: 1) существенно не изменится, 2) уменьшится, 3) увеличится.Обоснуйте свой ответ. Какие 2 периода включает в себя диастола желудочков? Охарактеризуйте период расслабления, какие механизмы обеспечивают расслабление кардиомиоцита. Какие две фазы имеет период расслабления? Назовите фазы периода наполнения желудочков кровью. Задача 4. Перед началом зубца Т электрокардиограммы на желудочки подали сверхпороговый импульс электростимулятора. Вопросы: Что произойдет с сокращением желудочков сердца в этом случае? Нарисуйте ПД типичного кардиомиоцита. Нарисуйте график изменения возбудимости при развитии ПД типичного кардиомиоцита. Нарисуйте график сокращения кардиомиоцита. Нарисуйте ЭКГ. Синхронизируя все графики по времени. Задача 5. В фазе изометрического сокращения левого желудочка давление крови в нем быстро повышается с 10 до 70 мм рт. ст. Вопросы: Объём желудочка в этом случае: уменьшается, остаётся без изменения, увеличивается? Обоснуйте свой ответ. Охарактеризуйте фазу асинхронного сокращения. Охарактеризуйте фазу изометрического сокращения. Охарактеризуйте период изгнания крови. Что характеризует систолическую функцию желудочков? ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ: Задача 1. У пациента отсутствует синхронное сокращение предсердий (при мерцательной аритмии). Вопросы: Что произойдет с минутным выбросом желудочков сердца в условиях физического покоя: 1) существенно не изменится, 2) уменьшится, 3) увеличится. Обоснуйте свой ответ. Какие 2 периода включает в себя диастола желудочков? Охарактеризуйте период расслабления, какие механизмы обеспечивают расслабление кардиомиоцита. Назовите фазы периода наполнения желудочков кровью. Какова внутрисердечная гемодинамика в диастолу желудочков? Задача 2. В фазе изометрического сокращения левого желудочка давление крови в нем быстро повышается с 10 до 70 мм рт. ст. Вопросы: Объём желудочка в этом случае: уменьшается, остаётся без изменения, увеличивается? Обоснуйте свой ответ. Охарактеризуйте процессы в фазу асинхронного сокращения. Охарактеризуйте процессы в фазу изометрического сокращения. Охарактеризуйте период изгнания крови. Какие показатели характеризуют систолическую функцию желудочков? Задача 3. У взрослого человека при выслушивании тонов сердца фонендоскопом можно услышать, как правило, 2 тона, хотя на фонокардиограмме регистрируются 4 тона. Вопросы: Звук каких тонов слышен при аускультации? Какие тоны сердца можно записать с помощью фонокардиографии? Каков механизм возникновения I тона сердца? Каков механизм возникновения II тона сердца? Каков механизм возникновения III тона сердца? Задача 4.Человек внезапно потерял сознание. Через некоторое время сознание восстановилось, но сохраняется головокружение, слабость. При обследовании выявлено, что дыхание у пациента ровное, 20 в мин, пульс слабого наполнения, ЧСС = 160 уд/мин, АД = 85/60 мм рт ст. Вопросы: 1.Предположите вероятную причину потери сознания. 2.С чем могут быть связаны вероятные причины измененной гемодинамики? 3.Каким образом, без применения лекарственных средств, можно уменьшить тахикардию? 4. Охарактеризуйте период расслабления, какие механизмы обеспечивают расслабление кардиомиоцита. 5. Охарактеризуйте период систолы предсердий. Задача 5. При регистрации ЭКГ у пациента выявлено замедление проведения возбуждения от предсердий к желудочкам в 1,5 раза. Вопросы: 1.Какие изменения на ЭКГ свидетельствуют об этом? Как называются эти изменения? 2. Каково происхождение зубца Р на ЭКГ? 3. Чем отличаются понятия сегмента и интервала на ЭКГ? 4. Каково происхождение комплекса QRS на ЭКГ? 5. Каково происхождение сегмента P-Q на ЭКГ? Задача 6. С помощью метода аускультации мы можем прослушать тоны сердца. С помощью фонокардиографии – записать их. Вопросы: Какие тоны сердца возникают во время общей диастолы сердца? Обоснуйте свой ответ. Каков механизм возникновения I тона сердца? Каков механизм возникновения II тона сердца? Каков механизм возникновения III тона сердца? Каков механизм возникновения IY тона сердца? Дата_________________________ Подпись преподавателя ________________________________ Задание на следующее занятие: «Регуляция гемодинамики», согласование тем реферативных сообщений. Курс «Нормальная физиология сердечно-сосудистой системы и профильные курсы в системе электронного и дистанционного обучения ВГМУ им. Н.Н. Бурденко(Moodle). III. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ Кардиоцикл: его структура, изменение давления и объема крови в полостях сердца в различные периоды и фазы кардиоцикла. Систолический и минутный объем крови, сердечный индекс, их характеристика. Методы исследования сердечного цикла (эхокардиография, поликардиография, зондирование сердца). Особенности нагнетательной функции сердца и кардиоцикла у плода и при старении организма. Возрастные изменения сердечного индекса. Особенности нагнетательной функции сердца и кардиоцикла у плода и новорожденного ребенка. Внешние проявления сердечной деятельности (звуковые, механические), их происхождение. Методы исследования тонов сердца (аускультация, фонокардиография). Методы регистрации механической деятельности сердца (эхокардиография, баллистокардиография). Электрические проявления деятельности сердца. Физиологические основы электрокардиографии (ЭКГ), понятие, отведения. Дипольно-векторная теория ЭКГ, компоненты электрокардиограммы и их происхождение ЭКГ. Особенности электрокардиограммы при старении организма.Особенности электрокардиограммы у плода и новорожденного ребенка. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ Выберите один правильный ответ 1. Зубец Р на электрокардиограмме отражает возбуждение (вектор деполяризации) желудочков реполяризацию желудочков возбуждение (вектор деполяризации) предсердий гиперполяризацию предсердий гиперполяризацию желудочков 2. На электрокардиограмме при повышении тонуса блуждающих нервов будет снижение амплитуды зубцов увеличение длительности комплекса QRS удлинение сегмента Р – Q увеличение длительности зубца Р увеличение амплитуды зубцов 3. Комплекс QRS на электрокардиограмме отражает возбуждение (вектор деполяризации) предсердий реполяризацию желудочков возбуждение (вектор деполяризации) желудочков гиперполяризацию предсердий гиперполяризацию желудочков 4. Митральный клапан лучше прослушивается у основания мечевидного отростка во втором межреберье справа от грудины в пятом межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии во втором межреберье слева от грудины 5. Трехстворчатый клапан лучше прослушивается во втором межреберье справа от грудины в пятом межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии у основания мечевидного отростка во втором межреберье слева от грудины 6. Клапан легочного ствола лучше прослушивается у основания мечевидного отростка во втором межреберье справа от грудины во втором межреберье слева от грудины в пятом межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии 7. Аортальный клапан лучше прослушивается у основания мечевидного отростка во втором межреберье слева от грудины во втором межреберье справа от грудины в пятом межреберье слева на 1,5 см кнутри от среднеключичной линии 8. I-Й тон сердца возникает в фазу быстрого наполнения желудочков в систолу предсердий в систолу желудочков в фазу медленного наполнения желудочков 9. II-Й тон сердца возникает при открытии полулунных клапанов при захлопывании створчатых клапанов при захлопывании полулунных клапанов при открытии и створчатых, и полулунных клапанов 10. III-Й тон сердца регистрируется на фонокардиограмме в диастолу желудочков в диастолу предсердий в фазу быстрого наполнения желудочков в фазу медленного наполнения желудочков 11. IV-Й тон сердца регистрируется на фонокардиограмме в фазу быстрого наполнения желудочков в фазу медленного наполнения желудочков при сокращении предсердий и дополнительном поступлении крови в желудочки в систолу желудочков в диастолу предсердий 12. Минутный объем правого желудочка сердца такой же, как левого в 2 раза больше левого в 5 раз больше левого в 2 раза меньше левого в 5 раза меньше левого 13. По электрокардиограмме (в классическом варианте ее анализа) можно судить о силе сокращений сердца сердечном выбросе автоматии, возбудимости и проводимости сердца тонах сердца объеме циркулирующей крови 14. На вершине систолы (фаза быстрого изгнания крови) давление в левом желудочке достигает 70-80 мм рт.ст. 25-30 мм рт.ст. 120-130 мм рт.ст. 5-8 мм рт.ст. 10-20 мм рт.ст. 15. Минутный объем сердца является произведением двух показателей частоты сердечных сокращений и систолического выброса АД и ОЦК частоты сердечных сокращений и ОЦК АД и ЧСС ЧСС и конечносистолического объема 16. Минутный объем сердечного выброса у взрослого человека в покое равен 1,5-2 литра 3-3,5 литра 4,5-5 литра 60-70 мл 100-150 мл 17. Время проведения возбуждения по предсердиям характеризуется длительностью зубца Р длительностью сегмента Р-Q длительностью комплекса QRS амплитудой зубца R длительностью интервала R-R 18. Время проведения возбуждения по атриовентрикулярной проводящей системе характеризуется на ЭКГ длительностью зубца Р длительностью сегмента Р-Q длительностью комплекса QRS длительностью интервала Т-Р длительностью интервала R-R 19. Время проведения возбуждения по ЖЕЛУДОЧКАМ СЕРДЦА характеризуется на ЭКГ длительностью зубца Р длительностью сегмента Р-Q длительностью комплекса QRS длительностью интервала Т-Р длительностью интервала R-R ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ К УСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» (Полный перечень заданий по практическим навыкам см. в методическом разделе соответствующего факультета). Анализ ЭКГ здорового человека. Пальпация и функциональная оценка показателей артериального пульса. П  роисхождение и функциональная оценка тонов сердца. роисхождение и функциональная оценка тонов сердца.ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: Задание 1. У пациента зарегистрировали ЭКГ в трех стандартных отведениях. По приведенной ЭКГ пациента определите положение электрической оси сердца пациента. Приведите алгоритм определения положения ЭОС. Ответ: Задание 2. По приведенной ЭКГ пациента отметьте на ЭКГ зубцы, сегменты и интервалы. Охарактеризуйте происхождение желудочкового комплекса ЭКГ. Ответ: Задание 3. У пациента зарегистрирована ЭКГ в трех стандартных отведениях. По приведенной ЭКГ пациента проведите анализ желудочкового комплекса. Какой компонент ЭКГ отражает фазу плато ПД типичных кардиомиоцитов желудочков? Ответ: Задание 4. У пациента зарегистрирована ЭКГ в трех стандартных отведениях. По каким признакам на ЭКГ вы определите пейсмекер сердца? Ответ: Задание 5. Укажите, какие тоны сердца изображены на рисунке (фонокардиограмме). Какие из данных тонов выслушиваются с помощью аускультации?  Ответ: ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА.Брин, В. Б. Физиология человека в схемах и таблицах : учебное пособие / В. Б. Брин. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 608 с. – ISBN 978-5-8114-4440-3. – URL: https://e.lanbook.com/book/119825. – Текст : электронный (дата обращения : 15.07.2020) Дегтярев, В. П. Нормальная физиология : учебник / В. П. Дегтярев, Н. Д. Сорокина. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2019. – 480 с. – ISBN 978–5–9704–5130–4 – URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970451304.html. – Текст: электронный (дата обращения : 15.09.2020) Нормальная физиология. Типовые тестовые задания : учебное пособие / под редакцией В. П. Дегтярева. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 528 с. – ISBN 978–5–9704–5280–6 – URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970452806.html. – Текст: электронный (дата обращения : 15.09.2020) Нормальная физиология: учебные модули для самостоятельной работы студентов: Учебное пособие – 5-ое изд., перераб. и доп. / под ред. В.Н. Яковлева. – Воронеж: ИПФ «XXI век», 2012. – 600 с. Физиология человека. Атлас динамических схем : учебное пособие / К. В. Судаков, В. В. Андрианов, Ю. Е. Вагин, И. И. Киселев ; под редакцией К. В. Судакова. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР–Медиа, 2018. – 416 с. : ил. – ISBN 978–5–9704–4613–3. – URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446133.html. – Текст: электронный (дата обращения : 15.09.2020) |