Назначение и задачи решаемые морскими навигационными РЛС.. Назначение и задачи решаемые морскими навигационными рлс

Скачать 134.17 Kb. Скачать 134.17 Kb.

|

|

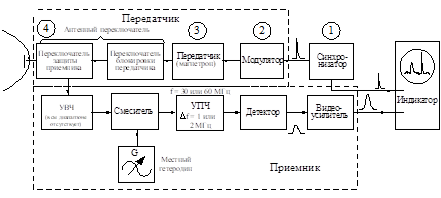

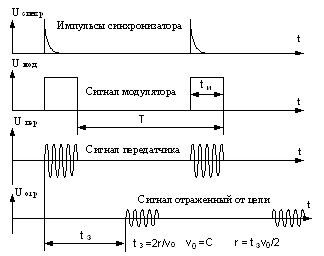

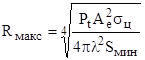

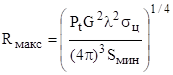

Назначение и задачи решаемые морскими навигационными РЛС. Навигационные радиолокационные станции представляют собой импульсные радиотехнические средства, работа которых основана на использовании зависимости между временем распространения радиосигнала и навигационным параметром. Такая РЛС периодически излучает кратковременные импульсы колебаний СВЧ, а в промежутке между излучениями принимает отраженные от объектов импульсные сигналы, запаздывающие на время t3=2D/c. Здесь D — расстояние до объекта, а с - скорость распространения радиоволн. По измеренному интервалу времени рассчитывается дальность до объекта D=сt3/2. Направление (азимут) на объект определяется с помощью антенны направленного действия. При повороте антенны в горизонтальной плоскости, когда цель окажется в пределах ее диаграммы направленности, на вход приемника РЛС поступают отраженные сигналы. При совпадении оси диаграммы направленности антенны с целью напряжение на входе приемника будет максимальным, и указатель поворота антенны покажет направление на объект. При нахождении в радиусе действия РЛС нескольких целей отраженные сигналы от них будут смещены по времени и азимуту. Отраженные сигналы от объекта отображаются на экране РЛС, что дает возможность определять его координаты. Основной недостаток радиолокационного метода пеленгования — относительно невысокая точность определения направления на объект. РЛС применяются автономно или совместно с береговыми устройствами - радиолокационными отражателями и радиолокационными маяками-ответчиками, находящимися в радионавигационных точках. Определение места судна относительно отражающих объектов производится по пеленгу и расстоянию до них. Поэтому навигационные РЛС являются дальномерно-азимутальными радиотехническими средствами. Возможность определения местоположения судна при плавании в сложных условиях (малая видимость, наличие навигационных опасностей, узкостей и др.), наглядность отображения внешней обстановки в районе плавания делают РЛС одним из основных технических средств судовождения. РЛС позволяет решать следующие задачи: определение координат места судна по точечным и пространственным ориентирам путем измерения радиолокационных пеленгов и дистанций; определение места судна по точечным и пространственным ориентирам путем совмещения разномасштабных изображений береговой линии или отражающих горизонталей, наблюдаемых на индикаторе кругового обзора РЛС и на карте; опознание побережья и глазомерная ориентировка при плавании в стесненных условиях; обнаружение надводных навигационных опасностей, плавучего льда, ливневых облаков и снежных зарядов; обнаружение и наблюдение встречных судов, определение элементов их движения для оценки ситуации недопустимого сближения и решения задачи безопасного расхождения с ними; определение относительного места судна при плавании в караванах; определение маневренных элементов судна. Навигационные РЛС, входящие в состав автоматизированных навигационных комплексов или в интегрированное оборудование ходового мостика, или сопрягаемые с системами автоматической радиолокационной прокладки, позволяют, кроме того: автоматизировать процесс прокладки линий относительного движения встречных судов, выполнять расчеты элементов их движения и маневра расхождения с ними; осуществлять обсервационную прокладку пути судна при плавании в стесненных условиях и в прибрежной зоне; непосредственно измерять элементы суммарного сноса судна. К недостаткам навигационных РЛС, влияющим на безопасность судовождения, относятся: наличие теневых секторов и минимальной дистанции, в пределах которых объекты не обнаруживаются; специфическое искажение объектов на экране РЛС относительно их изображения на морской навигационной карте и затруднение их опознавания; ограниченность дистанций обнаружения объектов географическим фактором радиолокационной видимости, зависимость от отражающих способностей и размеров объектов, а также зависимость возможности обнаружения от маскирующего влияния осадков ливневого характера; относительно низкая точность радиолокационного пеленгования. При использовании РЛС необходимо учитывать, что сильные осадки (ливни, град, снежные заряды) уменьшают дистанцию обнаружения объектов на 30-50%, а наличие качки снижает точность измерений. В этих условиях наблюдение необходимо вести при длине волны РЛС 10 см. На условия наблюдения влияет волнение моря, вызывающее засветку центральной части экрана РЛС отражениями от волн. На точность определения места судна с помощью РЛС непосредственно влияют искажения за счет размеров ориентиров и углов их облучения РЛС. При определении места по радиолокационным пеленгам и дистанциям необходимо использовать точечные ориентиры, соизмеримые с разрешающей площадью РЛС (площадь, ограниченная разрешающей способностью РЛС по углу и дистанции). Пространственные ориентиры, размеры которых больше разрешающей площади, целесообразно использовать только для обсерваций по измеренным радиолокационным дистанциям до участков, облучаемых РЛС под прямым углом. При облучении таких ориентиров (объектов) под острым углом их изображение на экране РЛС смазывается, что вызывает появление трудно учитываемых систематических погрешностей как по направлению, так и по дистанции. При определении места судна по естественным радиолокационным ориентирам необходимо учитывать, что их отражающие поверхности (скалы, обрывистый берег, сопки и т. п.) не совпадают на местности с береговой линией, а лежат на уровнях (горизонталях), обычно превышающих уровень моря, а на больших дальностях — и высоту антенны РЛС. Отражающие горизонтали, определенные опытным путем, наносятся на карту. Принцип работы типовой морской навигации РЛС по структурной схеме. Работу типовой морской навигации РЛС (в передатчике которого применен магнетронный генератор) можно рассмотреть на примере схемы, приведенной на рис. 1.  Рис.1 Синхронизатор - генерирует последовательность времязадающих импульсов с частотой, равной частоте повторения импульсов. Эти импульсы включают модулятор и начало развертки индикатора; Модулятор - управляет мощным генератором - передатчиком, который вырабатывает прямоугольный видеоимпульс, включающий магнетрон на время, равное его длительности; Передатчик - это может быть магнетрон либо другой активный прибор, способный генерировать синусоидальные колебания требуемой частоты и амплитуды, причем вырабатываемый СВЧ-радиоимпульс (на каждый сигнал модулятора) должен иметь достаточную крутизну фронтов и длительность задаваемую модулятором. Для типового РЛ, предназначенного для обнаружения обычного самолета на дальности 200 - 400 км, характерны типовые мощности 1 - 10 МВт, длительность импульса несколько микросекунд и частота повторения импульсов - несколько сот импульсов в секунду fп. Модулированный СВЧ-радиоимпульс, генерируемый передатчиком, канализируется по передающему тракту к антенне, которая излучает его в пространство. Обычно, как было отмечено ранее, для передачи и приема применяется общая антенна. На время передачи приемник отключается с помощью быстродействующего переключателя (для предотвращения повреждения большой мощностью). После излучения зондирующего импульса переключатель защиты приемника снова присоединяет приемник к антенне. Во время приема переключатель блокировки передатчика, не оказывающий влияния на передачу сигнала от передатчика к антенне в течение передающей части рабочего цикла станции, обеспечивает канализацию принятого сигнала к приемнику. При отсутствии переключателя блокировки передатчика часть принятой мощности рассеивалась бы в передатчике и будет потерянной. Переключатели защиты приемника и передатчика вместе образуют антенный переключатель. В РЛС с раздельными антеннами он может отсутствовать. РЛ-приемник обычно супергетеродинный. В качестве УВЧ, являющегося первым каскадом приемника, может служить малошумящий параметрический усилитель. В РЛС сантиметрового диапазона УВЧ обычно отсутствует, а вместо него стоит смеситель. С помощью смесителя и гетеродина СВЧ-сигнал преобразуется в сигнал ПЧ, так как в этом диапазоне легче сконструировать узкополосный усилитель с высоким коэффициентом усиления. В типовом усилителе ПЧ средняя промежуточная частота обычно составляет 30 или 60 МГц, а ширина полосы пропускания 1 или 2 МГц. Огибающая импульсной модуляции СВЧ-колебаний выделяется детектором и усиливается видеоусилителем до уровня, необходимого для работы индикатора (ЭЛТ). В индикаторный блок подаются также синхронизирующие импульсы. Определяя направление антенны, можно получить информацию об угловых координатах цели, что позволяет разместить отраженный сигнал на экране ЭЛТ должным образом и определить координаты цели. Графики, поясняющие импульсный метод работы РЛС, имеют вид, приведенный на рис.2  Рис.2 В зависимости от назначения РЛС применяются различные типы индикаторов и виды разверток. В одномерных индикаторах дальности чаще всего применяются: а) линейная, б) горизонтальная, в) вертикальная, г) логарифмическая, д) кольцевая развертки, реже е) спиральная (рис.3)  а) б) в) г) д) Рис.3 В одномерных индикаторах обычно используется амплитудная отметка цели, которая позволяет судить не только о моменте прихода отраженного сигнала (т.е. о расстоянии до цели), но и об интенсивности отраженного сигнала и его форме. В двухмерных индикаторах «дальность - угол» (азимут или угол места) луч перемещается одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Перемещение луча в одном направлении является функцией времени и используется для определения дальности. Перемещение луча в другом направлении характеризуется изменением угловой координаты. Применяются две распространенные системы координат для определения положения точки на плоскости: полярная и прямоугольная. Для определения положения цели на экране плоского индикатора применяются соответственно два типа развертки: радиальная - круговая и прямоугольная растровая. Радиально-круговая развертка используется в индикаторах кругового обзора для одновременного определения дальности и азимута цели (вращение линии развертки синхронизируется с поворотом антенны по азимуту). За один оборот антенны линия развертки образует на экране круг. Электронный луч, перемещающийся вдоль линии развертки (от центра к периферии), последовательно обегает все точки поверхности экрана. При прямоугольной растровой развертке положение цели на экране определяется в прямоугольной системе координат (на экране типа азимут - дальность отмечены сигналы, отраженные от воздушных целей в просматриваемом секторе 60О). Движение пятна на экране индикатора вдоль строки в некотором масштабе соответствует дальности до цели (r, км), а движение по вертикали - положению антенны относительно базиса РЛС (сканирование - угол ). Сочетание устройств отображения информации с устройствами обработки привело к созданию знаковых индикаторов , на которых изображение целей на местности осуществляется не яркостными отметками, а миниатюрной буквенно-цифровой матрицей, содержащей извлеченную информацию о свойствах цели и расположенной в соответствующих местах экрана. Задачей упомянутых устройств обработки информации является получение наиболее точных и достоверных оценок информационных параметров выходных сигналов приемного устройства в условиях присутствия помех. Различают разомкнутые и замкнутые устройства обработки информации. Разомкнутые - применяются для одновременной обработки информации, содержащейся во многих сигналах, например информации о многих целях, полученной с помощью РЛС, ведущей обзор пространства, или информации о многих величинах, передаваемой с помощью радиотелеметрических линий. Замкнутые - применяются для непрерывного измерения (оценки) текущего значения информационного параметра, когда он является функцией времени, например для автоматического слежения за координатой движущейся цели, которое осуществляется аналоговым следящим приводом, иногда довольно мощным (например, при слежении за угловой координатой цели путем соответствующего поворота оси антенны). Различают, кроме того, первичную и вторичную обработку радиолокационной информации. Задачей первичной обработки является определение текущих значений координат целей, для чего в устройстве первичной обработки производится обнаружение сигнала на фоне помех и оценка значений его информационных параметров. Вторичная обработка информации позволяет оценить параметры движения цели (составляющие скорости) и, производя соответствующую фильтрацию входного случайного процесса (которым является зависящая от времени смесь сигнала с шумом), определить траекторию и экстраполировать ее положение в следующие моменты времени. Блок-схема, приведенная на рис.1, представляет собой простейший вариант РЛС, где отсутствуют: устройства автоматической регулировки приемника при перестройке передатчика (АПЧ), схемы АРУ, схемы, уменьшающие влияние соседних РЛС или паразитных сигналов, схемы выделения движущихся целей и неподвижных объектов (СДЦ селекторы движения целей) и устройства, обеспечивающие автоматическое сопровождение антенной движущейся цели. Применяемые в РЛС и РНС СВЧ-диапазона остронаправленные, чаще всего зеркальные, рупорные, линзовые антенны или ФАР, представляют собой сложную и точную механическую конструкцию. Сканирование диаграммы направленности осуществляется за счет механического движения всей антенны, облучения части зеркала или линзы либо электронным управлением фазой (ФАР). Расстояние до цели, или дальность (расстояние и дальность в РЛ используются как термины-синонимы, хотя в артиллерии дальность это горизонтальная проекция расстояния) могут иметь различный смысл. Когда речь идет о воздушных целях, иногда используют термин «наклонная дальность» для определения расстояния от РЛС до цели (термин «горизонтальная дальность» обозначает проекцию наклонной дальности на поверхность Земли), последняя определяется измерением времени прохождения импульса от цели и обратно. Так как электромагнитная энергия распространяется со скоростью света (с = 8·108 м/с), то дальность r равна R = 0,5ct. (5) Следует помнить, что распространение сигнала в течение 1 мкс в прямом и обратном направлениях соответствует расстоянию 150 м (что составляет 0,08095 морской мили, или 0,093226 сухопутной мили). За единицу дальности в Европе принят 1 км (в США, Англии и др. сухопутная миля, равная 1 609 м, на море морская миля, равная 1 853 м). После излучения РЛС зондирующего импульса должен пройти промежуток времени, достаточный для того, чтобы до излучения следующего импульса отраженные сигналы вернулись и были обнаружены. Поэтому частота повторения зондирующих импульсов определяется наибольшей предполагаемой дальностью цели. При слишком высокой частоте повторения импульсов отраженные от нескольких целей сигналы могут прийти после излучения следующего импульса, вследствие чего появится неоднозначность в измерении дальности (такие сигналы, приходящие после передачи следующего импульса, называются двузначными или неоднозначными). Величина дальности, за пределами которой цель определяется двузначными отраженными сигналами, называется максимальной однозначно измеряемой дальностью или просто максимальной однозначной дальностью, равной rодн = 0,5с/fп, (6) где fп - частота повторения импульсов (имп/с). На рис.4 приведен в логарифмическом масштабе график зависимости rодн = f(fп), построенный по приведенному уравнению. Большинство РЛС излучают импульсно-модулированные колебания, но существуют и другие виды модуляции, которые можно использовать при обнаружении цели и определении местоположения. В РЛС, работающей в режиме немодулированных непрерывных колебаний, для обнаружения движущихся целей используется эффект Доплера, благодаря которому происходит сдвиг частоты отраженного движущейся целью сигнала на величину fд = 2Vr/, (7) где fд доплеровская частота, Vr радиальная скорость цели (Vr = =Vcos) относительно РЛС, м/с; длина волны, соответствующая несущей частоте, м (при Vr = 1 м/с и длине волны 1 м получим доплеровское смещение частоты 2 Гц).  Рис.4 Если мощность РЛС в схеме на рис.1 обозначить через Pt, то для изотропной антенны мощность на единицу площади (Sпад), перпендикулярную направлению распространения, можно записать как: Sпад = 0,25Pt/r2. (8) Используя направленную антенну с коэффициентом усиления Gt (мера увеличения мощности, излучаемой в направлении цели, по сравнению с мощностью, излучаемой изотропной антенной), получим в такое же количество раз возрастание Sпад: SпадG = 0,25PtGt/r2. (9) Подставляя значение SпадG в Sотр = 0,25цSпад/r2, получим величину плотности потока мощности, переизлученную в направлении РЛС антенны в виде Sотр = цPtGt/(4r2)2. (10) Учитывая, что антенна РЛС улавливает часть мощности отраженного сигнала, получим, при значении эффективной площади антенны Аt мощность отраженного сигнала на входе радиолокатора Pr = цP0GtAt/(4r2)2. (11) Это выражение представляет собой основной вид “уравнения дальности радиолокации”. Согласно теории антенн, взаимосвязь между коэффициентом усиления антенны (G) и эффективной площадью (А) определяется для приемной (r) и передающей (t) антенн выражениями: Gr = 4Ar/2; Gt = 4At/2. (12) Поскольку в РЛС передающая антенна обычно используется и в режиме приема, то на основании теоремы взаимности имеем: Gr = Gt = = G, At = Ar = Ae. При этом выражение для дальности принимает вид Pr = цPtA2e/42r4 или Pr = цPtG22/(4)3r4. (13) Учитывая полученные выражения, максимальная дальность радиолокационного обнаружения (расстояние, за пределами которого цель не может быть найдена, или другими словами, при этой дальности Rмакс мощность принятого отраженного сигнала Рr равна мощности минимально обнаруживаемого сигнала Sмин, называемого пороговым сигналом)   , или . (14) Выражения (14) представляют собой две формы записи уравнения дальности радиолокации. Полученные упрощенные варианты уравнения дальности не учитывают ряд важных факторов, влияющих на Rмакс и поэтому неадекватно описывают характеристики реальных РЛС. Пример. Пусть тракт радиосвязи характеризуется Р = 10 Вт, Gm = 100 (или 20 дБ), A = 1 м2,ц = 100 м2, = 0,1 м, S мин = 1012 Вт, антенны направлены друг на друга. Получаем Rмакс = 10 000 км. На практике обычно оказывается, что Rмакс отличаются от рассчитанных по приведенным формулам (Rмакс экспер < Rмакс теор). Однако при наличии аномального распространения (положительной рефракции ЭМВ) возможно Rмакс экспер >> Rмакс теор. Работа ПРМ-ПРД тракта типовой морской навигации РЛС по функциональной схеме. Прибор ПРД-ПРМ предназначен для: приема, формирования и передачи радиоимпульсных сигналов несущей частоты, формирования сигнала для контроля антенной системы и т.д.  Рис.5 ПРД функционально состоит из антенны, генератора СВЧ, модулятора и устройства ограничения напряжения. Модулятор обеспечивает питание генератора СВЧ при поступлении управляющего сигнала синхронизации на соответствующий вход ПРД. Устройство ограничения напряжения осуществляет стабилизацию напряжения питания модулятора на уровне 12 В. Схема ПРМ определяет основные особенности функционирования и эксплуатации изделия. Сигнал, излучаемый ПРД, принимается антенной ПРМ и затем детектируется детектором СВЧ. Сигнал с детектора поступает на усилитель с автоматической регулировкой усиления (АРУ). Постоянная времени интегратора, входящего в состав АРУ, обеспечивает постоянство выходного сигнала при медленном изменении сигнала на входе, вызываемом изменением окружающих условий. Общая глубина регулировки коэффициента усиления ПРМ составляет не менее 60 дБ, что обеспечивает функционирование изделия в условиях, оговорённых в настоящем руководстве. Изменение постоянной времени интегратора для быстрой установки коэффициента усиления производится при включении питания или после нажатия кнопки УСТ. Усиленный импульсный сигнал поступает на детектор огибающей, который представляет собой устройство выборки и хранения с фильтром низких частот на выходе. Устройство выборки и хранения выделяет огибающую импульсов, модуляция (изменение сигнала) которой является информационным сигналом, возникающим при пересечении нарушителем ЗО. Фильтр низких частот осуществляет селекцию сигналов по скорости движения для исключения срабатывания изделия от животных и птиц, движущихся со скоростью, большей максимальной скорости человека. Формирование строба для устройства выборки и хранения и управляющего сигнала синхронизации для ПРД осуществляет схема синхронизации. По сигналу ДК сигнал синхронизации ПРД прерывается, вызывая СС изделия. После фильтра низких частот информационный сигнал поступает на блок компараторов. Компараторы положительного (ПП), малого (МП) и большого (БП) порогов осуществляют селекцию сигнала по амплитуде. Компаратор АРУ контролирует соответствие постоянного уровня на выходе детектора огибающей заданной величине, на основании выходного уровня сигнала компаратора производится увеличение или уменьшение коэффициента усиления усилителя. Значения порогов компараторов ПП и АРУ фиксированы, а изменения МП и БП при эксплуатации производятся одним регулятором ПОРОГ. Сигналы с блока компараторов поступают на логическую схему, которая, в соответствии с заложенным алгоритмом, управляет исполнительным устройством. Поочерёдное, с интервалом не более 15 с, появление сигналов на выходе компараторов МП и ПП вызывает срабатывание исполнительного устройства (выдачу СС). К тому же результату приводит срабатывание только одного компаратора БП. Стабилизатор напряжения обеспечивает питание схемы ПРМ в широком диапазоне входных напряжений. Исполнительное устройство представляет собой реле. Контактная группа реле включает в себя нормально замкнутый, нормально разомкнутый и общий (якорь) контакты. Нормальное состояние контактной группы соответствует отсутствию напряжения питания изделия. В этом же состоянии контакты находятся в случае выдачи СС. В этом состоянии якорь соединён с нормально замкнутым (НЗ) контактом. В дежурном режиме состояние контактной группы изменяется на противоположное. Встроенные необслуживаемые элементы грозозащиты обеспечивают защиту изделия от наводок при грозе напряжением до 900 В. Основные ТТХ РЛС “Балтика-Б” К ₐ диапазона Береговая радиолокационная станция “Балтика-Б” работает в диапазоне крайне высоких частот (миллиметровые волны) на длине волны 0,9 см (несущая частота 33,2 (+0,2; –0,5) ГГц) и предназначена для высокоточного управления движением судов на малых акваториях, преимущественно на акваториях порта, подходных каналах и фарватерах. БРЛС может также размещаться на судах. Основными ТТХ РЛС “Балтика-Б” являются : Несущая частота, 33.4 - 34.2 ГГц; Минимальная дальность обнаружения, не более,20 м; Разрешающая способность по направлению на шкалах "1" или "2" мили, не хуже 0.4 град; Разрешающая способность по расстоянию на шкалах до 2 миль, не хуже 10-12 м; Минимальная чувствительность, не менее -130 дБ; Полоса пропускания: в режиме короткого импульса 33 Мгц, в режиме длинного импульса 7 Мгц; Импульсная мощность,10 кВт; Длительность зондирующих импульсов: в режиме короткого импульса 0.04 мкс, в режиме длинного импульса 0.15 мкс; Частота следования: в режиме короткого импульса 3кгц, в режиме длинного импульса 1,5 кгц; Ширина диаграммы направленности антенны (раскрыв = 2.5м) в горизонтальной плоскости при круговой поляризации 0.24 град; Ширина диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости, при круговой поляризации, обратнная косеканс-квадратная 6 - 7 град; Уровень боковых лепестков: в пределах угла + 5 град от первого минимума 25 дб; Скорость вращения антенны при номинальном напряжении сети, не менее 8-10 об/мин; Глубина ВАРУ, не менее 43 дБ; Длительность действия ВАРУ, не менее 70 мкс; Глубина РРУ, не менее 60 дБ;; Диапазон захвата АПЧ ± 2 Мгц; Диапазон РПЧ 0,6 ГГц; Напряжение питания однофазное переменное 50 Гц 220± 22 В; Потребляемая мощность 420 Вт; Общая масса АППУ 120 кг; |