Демография. Объект и предмет демографии

Скачать 281 Kb. Скачать 281 Kb.

|

|

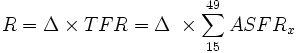

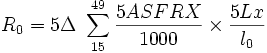

41. Современные проблемы урбанизации в России. Основные факторы. 1. Незавершённый, ущербный, односторонний характер развития самого процесса урбанизации. Незавершённый характер урбанизации заключается в том, что далеко не всё городское население и поныне включено в городской образ жизни по характеру занятости, уровню обслуживания, разнообразию досуга и. т. д. В общем приросте городского населения страны примерно 70% составляли вчерашние сельские жители. Чрезмерная в ряде районов миграция из села в город усугублялась часто непродуманными административными преобразованиями сельских территорий в городские. Это способствовало возникновению явления, известного в литературе как ложная урбанизация и характерного для многих развивающихся стран, а в СНГ особенно для стран Средней Азии. Всё это имело негативные последствия не только для города, не и для сельской местности. Число сельских населенных пунктов сократилось между переписями населения 1959 и 1989 гг. почти вдвое (с 294 до 153 тыс.), главным образом за счёт мелких сёл до 500 жителей, а числен-ность сельского населения с 55,0 до 39,1 млн человек .2. Низкое качество городской среды. связано во многом со слишком высокими темпами роста городского населения страны и низкими доходами горожан. Недостаточное развитие социальной сферы, уровня благоустройства городов, однообразие, а порой унылость архитектурного облика, неразвитость городской культуры всё это характерно не только для подавляющего большинства малых городов, особенно в России, но и для многих крупных центров с населением свыше 100 тыс. жителей, в том числе созданных в последние десятилетия. 3. Экологическое неблагополучие городского развития. среди городов России с тяжёлой экологической ситуацией (по данным опроса населения летом 1990 г.) оказались не только традиционные центры металлургии и химии (Челябинск, Уфа, Липецк), но и многие новые крупные города Тольятти, Набережные Челны, Нижнекамск, Новокуйбышевск, Волжский и др. 4. Асимметричность городского расселения. Между европейской и азиатской частями страны, между её югом и севером наблюдается асимметричность городского расселения. В европейской части в 1990 г. были расположены около 4/5 всех городов СССР; там находилось 127 из 165 больших городов России (77%). В этой наиболее освоенной части СССР и России лишь крайние северные территории и район Прикаспия на юге неблагоприятны для жизни населения и трудны для освоения.В азиатской же части основная полоса расселения сильно сужена и отжата к югу. Её отличают также меньшая зрелость и сформированность сети расселения, более низкое качество городской среды, сферы обслуживания, культуры. 5. Деформация функциональной структуры городов, преобладание монопро-фильных узкоспециализированных центров. Это одно из следствий тоталитарной (военно-промышленной урбанизации), для которой характерно обилие городов одной отрасли при слабом развитии централь-ных функций (связей с окружающей территорией), культурного потенциала, городской среды и т. д. Даже крупные города нередко остаются всего лишь огромными посёлками при предприятиях-гигантах. Поэтому и в крупнейших столичных и региональных центрах, которые по своей природе обычно многофунк-циональны, чрезмерное преобладание промышленности наблюдается повсеместно. Даже в Москве по доле занятых промышленность занимает первое место (24%). 42. Понятие воспроизводства населения. Режимы и типы воспроизводства населения. Нас-е выступает как самовоспроизводящаяся совокуп-ть, несмотря на пост- изменение его числ-ти и стр-ры. Проц пост возобновления числ-ти и стр-ры нас-я в ходе его непрерыв изменения в процессе смены поколений ч/з рождение и смерть = В-вом нас-я. Совокуп-сть пар-ров определяющих этот проц = режимом В-ва нас-я. По соотношению показ-лей Р и СМ стран мира, выделяют 3 типа В-ва нас-я: * Традиционный: оч высокая Р, высокая СМ, оч высокий ЕП, пример – Африка. Д/эк-ки слаборазвитых стран. Низкая продолж-ть жизни. Повышение Р из-за раннего вступления в брак и отсутствия контроля Р. Низк ур-нь жизни, плохое питание, недостаточное развитие мед облуж-я. * Переходный: высокая Р, низкая СМ, высокий ЕП, Лат. Америка, Азия, Австрия и Океания. Улучшение качества здравоохранения. * Современный: низкая Р, низкая СМ, низкий ЕП, Европа, США, Канада. Высокая ср продолж-ть жизни. Низкая Р из-за позднего вступления в брак, жесткое регулирование Р. Ур-нь СМ опред-ся СМ от болезней сердечно-сосудистой с-мы. Высокий уро-нь старения нас-я. Не обеспечивается простое В-во нас-я. 43. Показатели воспроизводства населения Брутто-коэффициент воспроизводства населения исчисляется на основе количества девочек, которое в среднем родит каждая женщина за весь свой репродуктивный период и равен суммарному коэффициенту рождаемости, умноженному на долю девочек среди новорожденных:  R — брутто-коэффициент воспроизводстваTFR— суммарный коэффициент рождаемости ASFRx — повозрастные коэффициенты рождаемостиΔ — доля девочек среди новорожденных В случае если расчет ведется по 5-летним интервалам, а именно такие данные как правило доступны, то формула расчета брутто-коэффициента воспроизводства имеет дополнительный множитель 5 в своей последней части. Нетто-коэффициент воспроизводства населения называют чистым коэффициентом воспроизводства населения. Он равен среднему числу девочек, рожденных за всю жизнь женщиной и доживших до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. Нетто-коэффициент воспроизводства населения рассчитывается по следующей приближенной формуле (для данных по 5-летним возрастным группам):  Все обозначения те же, что и в формуле для брутто-коэффициента 5Lx и l0 — соответственно числа живущих на возрастном интервале (x + 5) лет из таблицы женской смертности, а l0 — её корень. Множитель 1000 в знаменателе дроби добавлен для того, чтобы рассчитать нетто-коэффициент на одну женщину. Нетто-коэффициент воспроизводства населения (R0) показывает, что численность стабильного населения, соответствующего реальному с данными общими коэффициентами рождаемости и смертности, которые принимаются неизменными, изменяется (т. е. увеличивается или уменьшается) в R0 раз за время Т, то есть за длину поколения. Учитывая это и принимая гипотезу экспоненциального роста (убыли) населения, можно получить следующее соотношение, связывающее нетто-коэффициент и длину поколения: 44.Концепция демографического перехода. Была разработана швейцарским учёным Л. Рабиновичем. Он утверждал,что смена типа воспроизводства населения следует непосредственно за сменойтипа материального производства.Теория демографического перехода используется в демографии для описания эволюции демографических процессов и истории последовательности смены типов воспроизводства населения в результате общей эволюции общества. I фаза. Она характеризуется высоким уровнем рождаемости и смертности.Рождаемость едва-едва превышает смертность. Естественный прирост очень низкий либо отсутствует. Подобная картина характерна для Европы до середины 18 века, а также для Азии, Африки и Латинской Америки до начала 20 века.Высокая смертность обусловлена плохими условиями жизни большейчасти населения, слабое развитие населения, низкая санитарная культура населения. Общество всячески поощряет высокую рождаемость посредством религии, обычаев, традиций. Большое количество детей способствует росту хозяйства семьи. II фаза. С развитием медицины и индустрии снижается уровень смертности. Рождаемость некоторое время остаётся постоянной либо резко идёт вверх, впоследнем случае происходит демографический взрыв. Его причины в том, чтовзрослых больше, они могут родить больше детей, обычаи и традиции остались. III фаза. Снижение уровня рождаемости, снижение уровня смертностизамедляется. Рождаемость уменьшается, т.к. работники нужны меньше. IV фаза. Стабилизация рождаемости и смертности на низком уровне. Рождаемость больше смертности, либо смертность больше рождаемости (депопу- ляция населения). 45. Депопуляция как демографическое явление. Причины и последствия. Особенности депопуляции в России Рост населения в стране прекратился с 1991 (рождаемость в РСФСР упала ниже уровня простого замещения поколений ещё в 1960-е годы). Смертность в 1,5 раза превысила рождаемость, население сокращалось на несколько сотен тысяч человек ежегодно.Негативной особенностью России является тот факт, что в результате демографического перехода рождаемость упала до уровня развитых стран, в то время как смертность достигла уровня развивающихся.По мнению некоторых демографов, падение смертности в результате развития здравоохранения компенсировалось с 1960-х гг. ростом алкогольной смертности. Алкогольная смертность в России (600—700 тыс. человек в год) связана с самым высоким в мире уровнем потребления легальных и нелегальных алкогольных напитков[3]. Она покрывает собой большую часть разрыва между рождаемостью и смертностью, обуславливающего депопуляцию России [4].Сокращение численности населения несколько сдерживается иммиграцией — в первую очередь этнических русских и русскоязычных из стран СНГ (Казахстан, Средняя Азия и Закавказье) — однако к настоящему времени эти резервы сокращаются. Россия не смогла в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой и стремлением соотечественников вернуться в Россию (во многом из-за негибкой иммиграционной политики).По данным Переписи населения 2002 года численность населения России с 1989 по 2002 упала на 1,8 млн.. Продолжительность жизни женщин значительно выше — 73,9 года [6]. Уровень рождаемости в России не обеспечивает простого воспроизводства населения.По обнародованным в начале октября 2009 года данным доклада Программы развития ООН, страна, население которой сократилось на 6,6 миллиона человек с 1993 года, потеряет к 2025 году 11 миллионов 46.Демографическая политика. Понятие, цели, методы Демографическая политика имеет своей целью управление демографическими процессами. Целью демографической политики на среднесрочную перспективу является проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения; создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости. Методы: разработка основных направлений действий по реализации демографической политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу, вклю- чающих конкретные меры по реализации Концепции демографической политики с учетом перспектив социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отдельных этнических групп населения и региональных особенностей демографических процессов; разработка и реализация комплекса федеральных целевых программ поохране здоровья населения, в том числе по профилактике и лечению артериальной гипертонии среди населения Российской Федерации; оказанию онкологиче-ской помощи населению Российской Федерации; профилактике и борьбе соСПИДом и др. разработка мер, предусматривающих аттестацию рабочих мест с цельювыявления неблагоприятных факторов на здоровье работников, а также порядкаэкономического стимулирования работодателей в улучшении условий и охранытруда; разработка и реализация мер по профилактике правонарушений, пьян-ства и наркомании. поддержание системы жилищных стандартов, обеспечение режима бла-гоприятствования системы жилищных стандартов для семей с детьми; содействие развитию рыночных форм обеспечения доступности жилья,наилучшим образом удовлетворяющих жилищные потребности семей, находящихся в активной фазе репродуктивного цикла; учет количества детей в семье, нуждающейся в улучшении жилищныхусловий, при определении размера помощи со стороны государства (безвоз- мездные субсидии на приобретение жилья, помощь в погашении ипотечныхкредитов и т.п.). 47.Соотношение понятий «социальная политика», «политика населения», «демографическая политика» и «семейная политика». Демографическая политика имеет своей целью управление демографическими процессами. Цель социальной политики – регулирование условий жизнинаселения, помощь нуждающимся. Политика, призванная повлиять на репродуктивное поведение населенияв сторону повышения рождаемости, состоит из двух направлений: 1. Регулирование условий жизни населения с целью содействия семьям вудовлетворении существующих у них потребностей в числе детей. 2. Регулирование условий жизни, т.о. чтобы потребность в числе детейвыросла до уровня, позволяющего избежать демографической катастрофы. 48.Классификация демографических прогнозов. * По длине прогнозного горизонта-Первым критерием классификации демографических прогнозов является длина прогнозного горизонта, или длительность прогнозного периода. Обычно различают краткосрочные (5- 10 лет), среднесрочные (25-30 лет) и долгосрочные демографические прогнозы. Чем шире прогнозный горизонт, тем, при прочих равных условиях, менее точными и надежными являются прогнозы * по целям прогнозирования- . По целям прогнозирования все демографические прогнозы делятся на аналитические, прогнозы-предостережения, нормативные прогнозы и функциональные прогнозы * аналитический прогноз- не столько прогнозирование само по себе, сколько изучение реальной ситуации для выявления в ней «болевых точек», «проблемных ситуаций», сохранение которых может так или иначе повлиять на будущую динамику социально-экономических, политических и других процессов, обострить уже существующие или привести к возникновению новых проблем и проблемных ситуаций. * прогноз-предостережение- показ возможных неблагоприятных или опасных последствий сложившейся демографической ситуации, во избежание которых необходимо принять соответствующие меры. *нормативный прогноз- является выработка конкретных рекомендаций для достижения некоторого желаемого состояния демографических процессов *функциональный прогноз- получение прогнозной информации о населении, необходимой для принятия решений в экономической, социальной, политической и других сферах деятельности государственного и социального управления 49. Цели прогнозного исследования численности и структур населения Важнейшей целью демографического прогноза является оценка будущих численности и возрастно- полового состава населения страны, регионов и ти- пов населенных пунктов (городские поселения, сельская местность). Демографический прогноз включает три этапа, главным из которых являет- ся качественный прогноз – прогнозный сценарий.Задача прогнозного сценария состоит прежде всего в определении характе- ра и направления динамики отдельных демографических процессов или ихкомпонентов в течение прогнозного периода. Краткосрочный прогноз предполагает сохранение и развитие тех тенденцийдемографических процессов, которые наблюдались в годы, непосредственно предшествующих прогнозному периодуКаждый среднесрочный прогноз есть самостоятельное научное исследование. Он включает и более общий социально – экономический прогноз и про-гноз влияния социальной динамики на ход демографических процессов. Долгосрочный прогноз носит аналитический характер, поскольку его ос-новная задача – помочь формулировке целей демографической политики илиопределить горизонты социальной, экономической, экологической политики.Долгосрочные (и сверхдолгосрочные) на 60 – 100 лет (прогнозы осуществля-ются в рамках глобальных футурологических исследований и строятся попринципу «что будет, если…»). 51. Сущность взаимосвязи экономических и демографических процессов В изучении процессов взаимосвязи экономического и демографическогоразвития огромное значение имеет так называемая проблема лага времени между изменением этих явлений. Заметные в жизни и регистрируемые на уровнепоследствий социально – экономических явлений (особенно образовательногоуровня и профессионального состава населения) в период научно – технической революции процессы идут в историческом плане относительно быстро.Трансформация же демографических структур, особенно поло – возрастнойпроходят очень медленно. Если не предпринимаются специальные меры, томогут появиться диспропорции между экономическим и демографическимразвитием.Научная разработка проблем экономической демографии служит основойпроведения как социально – демографической, так и экономической политики. 52. Демографический фактор экономического развития современная экономическая демография: исследует различные аспекты влияния численности, качествен-ных характеристик, возрастной и других структур населения на экономическое развитие; исходит из необходимости учета позитивного и негативного, краткосрочного и долгосрочного, прямого и косвенного влия-ний демографической динамики; рассматривает оценки силы влияния демографического фак-тора как проявление качественных взаимосвязей (но не их не-изменное количественное выражение), различающееся от стра-ны к стране и от одного периода к другому; * квалифицирует рост численности населения как фактор, замед-ляющий экономический рост -- в значительном числе стран, ускоряющий экономический рост -- в некоторых странах и ока-зывающий статистически незначимое влияние -- во многих развивающихся странах. 4 Особенности применения математических, статистических и эконометрических методов анализа и интерпретации их результатов в экономической демографии 53. Рост населения и экономическое развитие в большинстве регионов Центрального федерального округа наблюдается сокращение численность населения вследствие превышения уровня смертности над рождаемостью, тенденции общего «старения» населения, и непривлекательность для мигрантов вследствие низкого уровня развития экономики. Однако, наблюдался большой прирост населения в г.Москве и Белгородской области, что обусловлено стабильным экономическим развитием субъектов. регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов являются экономически высокоразвитыми, однако, здесь наблюдается очень низкий ранг по численности населения. В свою очередь густозаселенные регионы Южного федерального округа - Краснодарский край, Ростовская область имеют низкий ранг экономического развития. Тем не менее, мы можем проследить взаимосвязь численности населения и уровня экономического развития субъектов РФ, т.к. крупнейшие промышленные центры страны являются густозаселенными областями: Москва, Красноярский край, Самарская, Челябинская, Свердловская области. В тоже время, мы можем сделать вывод, что кроме уровня экономического развития региона на численность населения в субъектах Российской Федерации влияет также национальный состав, климатические условия. 54. Качество населения как важнейшая составляющая развития экономики Качество населения — это категория, характеризующая определенность населения как субъекта социальной жизнедеятельности, общественного производства и общественных отношений, то есть способность населения реагировать на сложившиеся природные, технические, экономические, социокультурные условия и приспосабливать их к своим изменяющимся потребностям. Свойства населения принимают форму наблюдаемых и количественно измеряемых характеристик (рождаемость и смертность, брачность и разводимость, образовательный и квалификационный уровень и др.). Совершенствование качественных характеристик, прежде всего здоровья и образования, позволяет повысить экономичность воспроизводства населения, то есть сохранить численность населения и даже темп ее роста при сокращении абсолютных чисел смертей и рождений. |