Объем в часах

Скачать 1.96 Mb. Скачать 1.96 Mb.

|

|

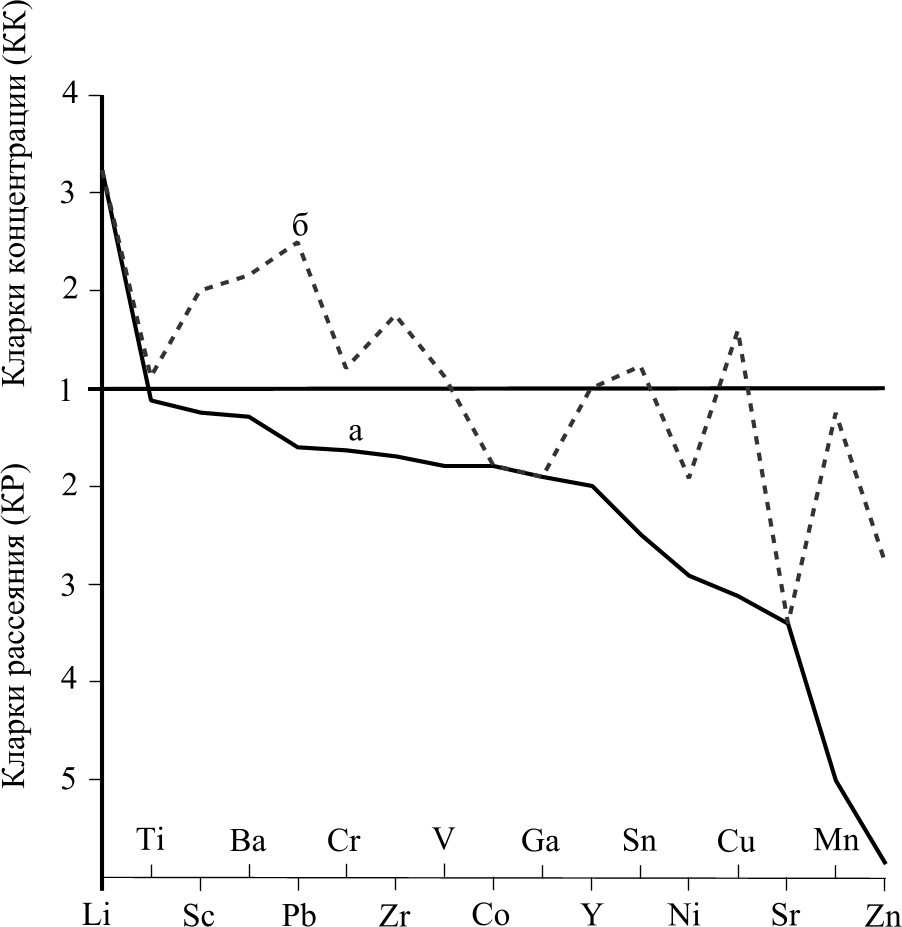

3 Санитарно-гигиенические нормативы качества природной среды В качестве санитарно-гигиенического норматива выступают предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) вредных веществ, которые при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияют на здоровье человека или состояние экосистемы. К комплексным показателям, характеризующим совместное воздействие различных химических элементов и их соединений, относятся индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и индекс загрязнения вводы (ИЗВ). Индекс загрязнения атмосферы рассчитывают как сумму нормированных по ПДКсс среднесуточного содержания различных веществ: ИЗА = ∑ Ссс / ПДКсс, где Ссс – среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе; ПДКссего среднесуточная предельно допустимая концентрация. Для оценки загрязненности атмосферного воздуха в различных частях города комплексные ИЗА должны быть рассчитаны для одинакового количества примесей. При составлении ежегодного списка загрязнения атмосферы городов, ИЗА рассчитывают для первых по концентрации пяти веществ. Поэтому в данном списке указывают не только величину ИЗА, но и перечень учитываемых веществ. Нормирование качества воды предусматривает установление для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечивается здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта. Значения нормы качества воды зависят от видов водопользования: хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и для рыбохозяйственных целей. В соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1074-01) питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (температуру, запах, привкус, цветность, мутность). По санитарному признаку устанавливаются микробиологические и паразитологические показатели воды (число микроорганизмов и число бактерий группы кишечных палочек в единице объема). Токсикологические показатели воды, характеризующие безвредность ее химического состава, определяются содержанием химических веществ. Органолептические свойства включают мутность, прозрачность, цветность, запах, вкус. Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водоема. Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр)это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых. Комплексная оценка качества воды и сравнение современного состояния водного объекта с установленными в прошлые годы характеристиками проводятся на основании индекса загрязнения воды (ИЗВ) по гидрохимическим показателям. Этот индекс рассчитывается нормированием по ПДКi шести-семи показателей качества воды: растворенного кислорода, биологического потребления кислорода, водородного показателя, содержания фенолов, аммиачного и нитратного азота, нефтепродуктов, первые два из которых являются обязательными (Гидрохимические показатели …, 2000): ИЗВ = 1/N ∑ Сi / ПДКi, где Сi – концентрация i-того вещества в воде; ПДКi – его предельно допустимая концентрация для соответствующего типа водного объекта; N – число показателей используемых для расчета индекса. В гидрохимической практике используется и метод интегральной оценки качества воды, по совокупности находящихся в ней загрязняющих веществ и частоты их обнаружения. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТТ им. Н. П. ОГАРЕВА» Кафедра геоэкологии и ландшафтного планирования Учебно-методический комплект дисциплины: «Геохимия окружающей среды» МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ Специальность 020804 Геоэкология код ОКСО Саранск 2007  1 Литосфера Среднее содержание химического элемента в земной коре или отдельной его части называют кларком (К). Главная особенность распространенности химических элементов на Земле заключается в огромной контрастности кларков. Так из 89 элементов существующих в природе в естественном состоянии 99,48 % приходится на долю О (кларк 47 %), Si (29,5), Al (8,05), Fe (4,65), Са (2,96), Na (2,50), К (2,50), Mg (1,87), Ti (0,45). В то время как остальные 80 элементов занимают менее 1 %. Кларки большинства элементов не превышают 0,01– 0,0001 % [Перельман, Касимов, 1999]. Анализ распределения химических элементов позволил В. И. Вернадскому [1954] придти к выводу о всеобщем рассеянии химических элементов, о том, что “все элементы есть везде”. В любой песчинке или капле могут быть найдены все те же химические элементы, какие наблюдаются на Земле или в космосе. Вопрос связан лишь с улучшением и уточнением методов определения их содержания. Это положение о всеобщем рассеянии химических элементов Н.И. Сафронов предложил именовать законом Кларка-Вернадского. Кларки элементов тесно связаны со строением атомного ядра. Так в земной коре преобладают ядра с небольшим и четным числом протонов и нейтронов. Особенно велики кларки элементов, атомная масса которых делится на 4 (O, Mg, Si, Ca и др.). 1.1 Геохимические спектры Для количественной характеристики степени отличия в той или иной конкретной природной системы или ее части от кларка литосферы В. И. Вернадский предложил использовать кларк концентрации (КК), представляющий собой отношение весового содержания данного элемента в природном объекте (Сi) к кларку литосферы (К): КК = Сi / К.  Рисунок 1 – Геохимические спектры аллювиальных суглинков (а) и образованного на них гумусового горизонта аллювиальных почв (б) Кларк концентрации позволяет судить о степени концентрации (КК > 1) или рассеяния (КК< 1) химического элемента в исследуемом объекте относительно литосферы. В том случае когда, содержание химического элемента значительно меньше кларка, для получения целых чисел и большей кратности показателя рассчитывается величина обратная кларку концентрации – кларк рассеяния (КР). Данный коэффициент показывает, во сколько раз кларк элемента, больше его содержания в изучаемом природном объекте: КР = К / Сi. При эколого-геохимических исследованиях часто приходится сравнивать разные системы по распределению в них многих химических элементов. Для этого рекомендуется строить геохимические спектры (рис. 1), на которых показаны кларки концентрации (КК) и кларки рассеяния (КР) изучаемых элементов. Задание 1. Построение графиков геохимических спектров осадочных пород континентов 1. По данным, приведенным в таблице 1 построить графики геохимических спектров в осадочных породах континентов. 2. Указать сходства и отличия в распределении химических элементов в различных типах осадочных пород. 3. Содержание какого химического элемента характеризуется наибольшей дифференциацией в осадочных породах континентов? 4. Какие химические элементы имеют близкие значения во всех трех типах осадочных пород континентов? 5. Если в выбросах предприятия никеля содержится в 5 раз меньше чем в земной коре, может ли их поступление привести к загрязнению ландшафтов сложенных: а) глинами и сланцами; б) песчаником; в) карбонатными породами? Таблица 1 - Кларки химических элементов в земной коре по А. П. Виноградову [Перельман, 1989] и осадочных породах континентов [Алексеенко, 2000]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||