Сердце лучи. Общая уметь оценить ультразвуковые и магнитнорезонанснотомографические признаки патологии сердца и сосудов

Скачать 0.82 Mb. Скачать 0.82 Mb.

|

|

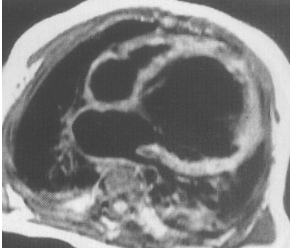

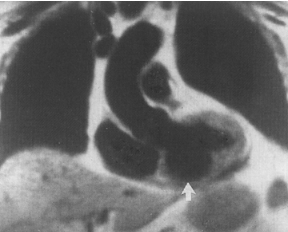

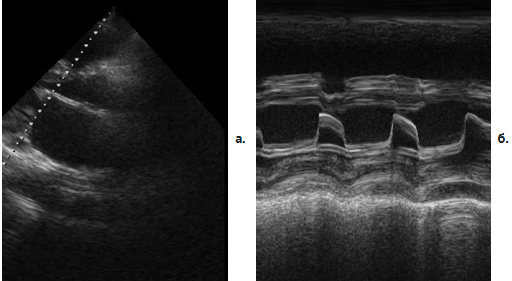

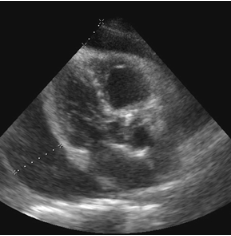

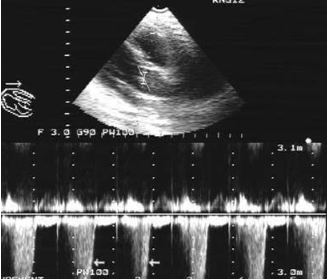

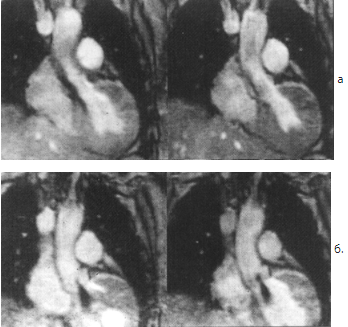

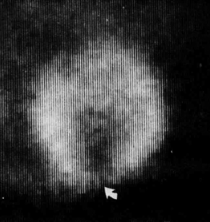

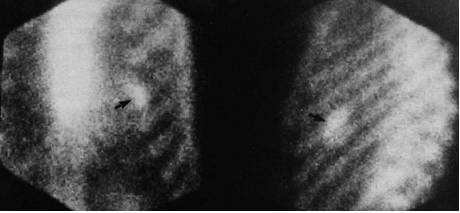

Цель (общая): уметь оценить ультразвуковые и магнитно-резонансно-томографические признаки патологии сердца и сосудов. Для достижения этой общей цели необходимо уметь: 1)определять размеры полостей сердца; 2)оценивать толщину стенок камер сердца; 3)выявлять признаки патологии клапанного аппарата; 4)выявлять признаки дополнительных объёмных образований в полостях сердца и сосудов; 5)выявлять признаки гидроперикарда; 6)выявлять признаки нарушений функции сердца и сосудов. В отличие от рентгенологического ультразвуковое исследование и МРТ позволяют видеть полости сердца, их стенки, перегородки и клапаны. В связи с этим диагностические возможности этих методов излагаются в одном разделе, хотя физическая основа их различна. Оба метода дают возможность определять размеры камер и сосудов. Чаще всего отмечается увеличение полостей. Так, левый желудочек может быть увеличенным при митральной и аортальной недостаточности, гипертонической болезни и др. Расширение желудочков часто сопровождается гипертрофией миокарда, что отображается утолщением стенки (рис.1). Иногда резкое утолщение стенки уменьшает полость желудочка. Истончение стенки встречается реже и чаще всего является следствием инфаркта миокарда (рис.2).  Рис.1. Магнитно-резонансная томограмма сердца в аксиальной плоскости. Резкое расширение левого желудочка с утолщением его стенок.  Рис.2.Магнитно-резонансная томограмма сердца во фронтальной плоскости. Локальное истончение и выпячивание нижней стенки левого желудочка (аневризма). Особое значение имеет оценка клапанного аппарата. Можно обнаружить сращение створок, их утолщение за счет фиброза или кальциноза (рис.3), их пролапс, несмыкание, а также сужение отверстий между предсердием и желудочком, желудочком и отводящим сосудом (рис.4). При митральном стенозе створки сращены между собой, движутся без противофазы и обусловливают П-образную форму кривой на одномерной эхокардиограмме.  Рис.3.Эхограмма сердца (а) и одномерная эхокардиограмма (б) при митральном стенозе. Определяется утолщение створок митрального клапана за счет фиброза, их П-образное движение без противофазы  Рис.4.Магнитно-резонансная томограмма сердца во фронтальной плоскости (с контрастным веществом). Сужение устья аорты. Определяемое при ЭхоКГ анэхогенное пространство между эпи- и перикардом свидетельствует о наличии жидкости в перикардиальной полости (рис.5). При МРТ это состояние отображается увеличением расстояния между эпи- и перикардом.  Рис.5.Эхограмма сердца из парастернального доступа по длинной оси. Анэхогенное пространство за задней стенкой левого желудочка (гидроперикард). Оба метода также дают возможность выявлять в полостях сердца дополнительные объёмные образования (опухоль, тромб). На эхограммах последниевизуализируются в виде эхопозитивного очага в полости сердца (рис.6), а на магнитно-резонансных томограммах - в виде гиперинтенсивного очага (рис.7).  Рис.6. Эхограмма сердца из верхушечного доступа по длинной оси. В полости левого предсердия эхопозитивный очаг, обусловленный тромбом. С помощью УЗИ и МРТ выявляют также нарушения функции сердца. Допплерография позволяет обнаруживать патологические (турбулентные) потоки крови. Последние отличаются от нормальных характером, скоростью и (или) направлением. Например, при стенозах допплерограмма имеет такое же направление, как и в норме, но более широкое основание и меньшую высоту, а кривая регургитации крови при недостаточности клапана направлена в обратную сторону и не имеет выраженного пика (рис.8).  Рис.7.Магнитно-резонансная томограмма сердца во фронтальной плоскости. Гиперинтенсивный очаг в полости левого предсердия (миксома).  Рис.8. Допплерограмма при комбинированном митральном пороке. Определяется турбулентный поток на митральном отверстии за счет стеноза и турбулентный поток, обусловленный регургитацией (показан стрелкой). МРТ с искусственным контрастированием также дает возможность выявлять патологические потоки крови - при приобретенных и врожденныхпороках (рис.9). Оба метода, кроме того, позволяют оценивать функциональное состояние желудочков. Хорошо визуализируются локальные нарушения сократимости (гиперкинезия, акинезия и дискинезия стенок). Изучая размеры и объёмы полостей, фракцию выброса и другие функциональные показатели, можно выявить изменения глобальной сократимости. Диастолическая дисфункция левого желудочка проявляется изменением характера и скорости трансмитрального кровотока.  Рис.9. Магнитно-резонансные томограммы сердца во фронтальной плоскости с искусственным контрастированием в систолу (а) и диастолу (б). Аортальная недостаточность. Кроме того, при МРТ в условиях естественного и искусственного контрастирования в миокарде могут определяться очаги с интенсивностью сигнала, отличающейся от таковой в норме за счет нарушения миокардиальной перфузии (инфаркт миокарда) и миокардиосклероза (рис.10).  Рис.10. Магнитно-резонансная томограмма сердца в сагиттальной плоскости с искусственным контрастированием. Гипоинтенсивный очаг в стенке левого желудочка (инфаркт миокарда). Радионуклидные методики позволяют определять в сердце как морфологические, так и функциональные изменения. Так, «холодный» очаг при миокардиосцинтиграфии с 201 Тl-хлоридом (рис.11) указывает на нарушение миокардиальной перфузии (инфаркт миокарда, кардиосклероз). Уменьшение или отсутствие изображения полости левого желудочка свидетельствует о гипертрофии его стенки, а визуализация правого желудочка - о гипертрофии стенок правого желудочка. При подозрении на инфаркт миокарда выполняют также миокардиосцинтиграфию с 99m Тс-пирофосфатом, который в норме накапливается только в костях. Накопление этого РФП в области сердца («горячий» очаг) при остром инфаркте миокарда обусловлено зоной некроза (рис.12). Подобную картину также могут давать участки с повышенным метаболизмом в костях (травматические повреждения, опухоли). Дифференциация проводится с учетом клинических данных и результатов других инструментальных исследований.  Рис.11. Миокардиосцинтиграмма с 201 Тl-хлоридом в левой косой проекции. «Холодный » очаг в миокарде левого желудочка (инфаркт или миокардиосклероз). Радионуклидная вентрикулография, как МРТ и ультразвуковое исследование, даёт возможность определять нарушения глобальной и регионарной сократимости, а также диастолической функции желудочков.  Рис.12. Миокардиосцинтиграммы с99m Тс-пирофосфатом в прямой (а) и левой боковой (б) проекциях.«Горячий» очаг в области сердца (инфаркт миокарда). В практической деятельности врачу-лечебнику часто приходится направлять пациентов на лучевое исследование. Именно поэтому вам необходимо оценивать диагностические возможности методов и определять показания для направления на исследование каждого конкретного больного. Ознакомьтесь со схемой выбора метода лучевого исследования для диагностики патологии сердца и сосудов (схема 1). Чтобы Вы могли выяснить, как усвоили возможности лучевых методов исследования в диагностике патологии сердца и сосудов, решите следующие задания. |