Приложение 2 (4). Общая психологическая характеристика деятельности

Скачать 77.24 Kb. Скачать 77.24 Kb.

|

|

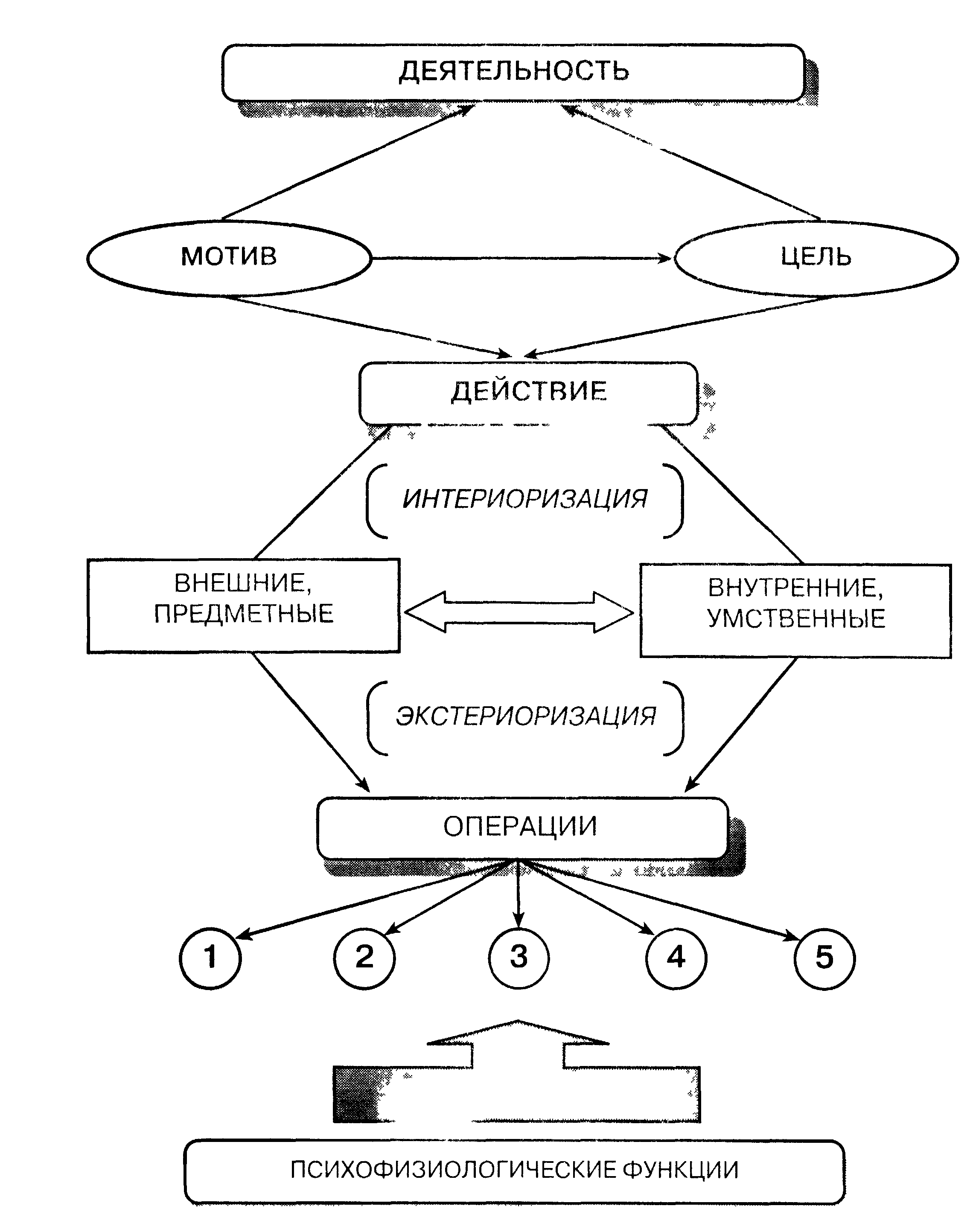

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. К заданию 2 в Модуле №1 Общая психологическая характеристика деятельности Одной из самых главных особенностей человека является то, что он способен трудиться, а любой вид труда является деятельностью. Деятельность — это динамическая система взаимодействия субъекта с миром. В процессе этого взаимодействия происходит возникновение психического образа и его воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отношений с окружающей реальностью. Любой простейший акт деятельности является формой проявления активности субъекта, а это означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и направлена на достижение определенных результатов. Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы — совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. Именно мотив, побуждая к деятельности, определяет ее направленность, т. е. определяет ее цели и задачи. Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого направлено действие человека. Целью может быть какой-либо предмет, явление или определенное действие. Задача — это заданная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута путем преобразования этих условий согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает в себя следующее: требования, или цель, которой надо достичь; условия, т. е. известный компонент постановки задачи; искомое — неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть цели. Задачей может быть конкретная цель, которой надо достичь. Однако в сложных видах деятельности чаще всего задачи выступают как частные цели, без достижения которых нельзя достичь главной цели. Например, для того чтобы овладеть какой-либо специальностью, человек должен вначале изучить ее теоретические аспекты, т. е. решить определенные учебные задачи, а затем реализовать эти знания на практике и получить практические навыки, т. е. решить ряд задач практической деятельности. Человек современного общества занимается разнообразными видами деятельности. Классифицировать все виды деятельности вряд ли представляется возможным, поскольку для того, чтобы представить и описать все виды человеческой деятельности, необходимо перечислить наиболее важные для данного человека потребности, а число потребностей очень велико, что обусловлено индивидуальными особенностями людей. Однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям основные виды деятельности. Они будут соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — тем видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. Такими видами деятельности являются игра, учение и труд. Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится производство какого-либо материального или идеального продукта. Чаще всего игры имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные, ролевые и игры с правилами. Индивидуальные игры представляют собой род деятельности, когда игрой занят один человек, групповые — включают несколько индивидов. Предметные игры связаны с включением в игровую деятельность человека каких-либо предметов. Сюжетные игры разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в основных деталях. Ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное определенной ролью, которую в игре он берет на себя. Наконец, игры с правилами регулируются определенной системой правил поведения их участников. Бывают и смешанные типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с правилами и т. п. Отношения, складывающиеся между людьми в игре, как правило, носят искусственный характер в том смысле этого слова, что окружающими они не принимаются всерьез и не являются основанием для выводов о человеке. Игровое поведение и игровые отношения мало влияют на реальные взаимоотношения людей, по крайней мере среди взрослых. Тем не менее игры имеют большое значение в жизни людей. Для детей игры имеют по преимуществу развивающее значение. У взрослых игра не является ведущим видом деятельности, а служит средством общения и разрядки.  Рис. 2. Психологическая структура деятельности Еще один вид деятельности — это учение. Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. Оно может быть не организованным и происходить попутно, в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она непосредственно служит средством психологического развития индивида. Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Благодаря труду человек стал тем, кто он есть. Благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически неограниченного развития. С трудом прежде всего связано создание и совершенствование орудий труда. Они, в свою очередь, явились фактором повышения производительности труда, развития науки, промышленного производства, технического и художественного творчества. Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление (рис. 5.1). В осуществлении деятельности задействованы все компоненты иерархической структуры человека: физиологический, психический и социальный. Теория деятельности и предмет психологии Рассмотрев операционно-технические аспекты деятельности, мы должны задать себе вопрос о том, почему совершается то или иное действие, откуда берутся цели? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к таким понятиям, как потребности и мотивы. Потребность — это исходная форма активности живых организмов. Потребность можно описать как периодически возникающее состояние напряжения в организме живых существ. Возникновение данного состояния у человека вызвано нехваткой в организме какого-либо вещества или отсутствием необходимого для индивида предмета. Это состояние объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования, называется потребностью. Потребности человека могут быть разделены на биологические, или органические (потребность в пище, воде, кислороде и др.), и социальные. К социальным потребностям следует отнести в первую очередь потребность в контактах с себе подобными и потребность во внешних впечатлениях, или познавательную потребность. Эти потребности начинают проявляться у человека в самом раннем возрасте и сохраняются на протяжении всей его жизни. Как связаны потребности с деятельностью? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить два этапа в процессе развития каждой потребности. Первый этап — это период до первой встречи с предметом, который удовлетворяет потребность. Второй этап — после этой встречи. Как правило, на первом этапе потребность для субъекта оказывается скрыта, «не расшифрована». Человек может испытывать чувство какого-то напряжения, но при этом не отдавать себе отчета в том, чем это состояние вызвано. Со стороны поведения состояние человека в этот период выражено в беспокойстве или постоянном поиске чего-либо. В ходе поисковой деятельности обычно происходит встреча потребности с ее предметом, которой и завершается первый этап «жизни» потребности. Процесс «узнавания» потребностью своего предмета получил название опредмечивания потребности. В акте опредмечивания рождается мотив. Мотив и определяется как предмет потребности, или опредмеченная потребность. Именно через мотив потребность получает свою конкретизацию, становится понятной субъекту. Вслед за опредмечнванием потребности и появлением мотива поведение человека резко меняется. Если ранее оно было ненаправленным, то с появлением мотива оно получает свое направление, потому что мотив — это то, ради чего совершается действие. Как правило, ради чего-то человек совершает много отдельных действий. И вот эта совокупность действий, вызванных одним мотивом, и называется деятельностью, а конкретнее — особенной деятельностью, или особенным видом деятельности. Таким образом, благодаря мотиву мы вышли на высший уровень структуры деятельности в теории А. И. Леонтьева — на уровень особенной деятельности. Следует отметить, что деятельность совершается, как правило, не ради одного мотива. Любая особенная деятельность может быть вызвана целым комплексом мотивов. Полимотивированность человеческих действий — типичное явление. Например, ученик в школе может стремиться к успехам в учебе не только ради желания получать знания, но и ради материального вознаграждения со стороны родителей за хорошие оценки или ради поступления в высшее учебное заведение. Все же, несмотря на Полимотивированность человеческой деятельности, один из мотивов всегда является ведущим, а другие — второстепенными. Эти второстепенные мотивы представляют собой мотивы-стимулы, которые не столько «запускают», сколько дополнительно стимулируют данную деятельность. Мотивы порождают действия путем формирования цели. Как мы уже отметили, цели всегда осознаются человеком, но сами мотивы могут быть разделены на два больших класса: осознаваемые и неосознаваемые мотивы деятельности. Например, к классу осознаваемых мотивов относятся жизненные цели. Это мотивы-цели. Существование таких мотивов характерно для большинства взрослых. К другому классу относится гораздо большее число мотивов. Следует подчеркнуть, что до определенного возраста любые мотивы являются неосознаваемыми. Подобное утверждение вызывает закономерный вопрос: если мотивы неосознаваемы, то насколько они представлены в сознании? Значит ли это, что они вообще никак не представлены в сознании? Неосознаваемые мотивы проявляются в сознании в особой форме. По крайней мере, таких форм две. Это эмоции и личностные смыслы. В теории деятельности эмоции определяются как отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают положительные эмоции, если не успешно — отрицательные. Таким образом, эмоции выступают в качестве первичных регуляторов деятельности человека. Следует отметить, что об эмоциях как разновидности управляющих состоянием человека механизмов говорит не только А. Н. Леонтьев. Об этом писали 3. Фрейд, У. Кэннон, У. Джеме, Г. Ланге. Личностный смысл — это другая форма проявления мотивов в сознании. Под личностным смыслом понимается переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или события, оказавшихся в поле действия ведущего мотива. Следует отметить, что именно ведущий мотив обладает смыслообразующей функцией. Мотивы-стимулы не выполняют смыслообразующую функцию, а лишь играют роль дополнительных побудителей и порождают только эмоции. С проблемой мотивации деятельности связаны по крайней мере еще два весьма значимых вопроса. Это, во-первых, вопрос о связи мотива и личности и, во-вторых, вопрос о механизмах развития мотивов. Остановимся на первом вопросе. Известно, что о личности мы судим по деятельности и поведению человека. Однако, как мы уже выяснили, деятельность человека зависит от обусловливающих ее мотивов. Поскольку деятельность человека характеризуется полимотивированностыо, то мы можем говорить о существовании системы мотивов. Причем система мотивов одного человека будет отличаться от системы мотивов другого человека, поскольку люди отличаются друг от друга своей направленностью в деятельности. Система мотивов человека имеет иерархическую структуру. Эта структура у разных людей будет различна. В одном случае у человека будет один жизненно важный ведущий мотив. В других случаях может быть один, два и более ведущих мотивов. Ведущие мотивы могут различаться не только по своей сути, но и иметь различную силу. Для характеристики личности важно, какие мотивы используются в качестве фундамента всей системы мотивов. Это может быть всего один эгоистический мотив или целая система мотивов альтруистической направленности и т. д. Таким образом, мотивы, выступая в качестве источника деятельности человека, характеризуют его личность. Другой вопрос — это вопрос о том, как образуются новые мотивы. При анализе деятельности единственный путь — это движение от потребности к мотиву, затем к цели и деятельности. В реальной жизни постоянно происходит обратный процесс, — в ходе деятельности формируются новые мотивы и потребности. Так, ребенок рождается с ограниченным кругом потребностей и притом, в основном, органических. Но в процессе деятельности круг потребностей, а следовательно и мотивов, значительно расширяется. Необходимо подчеркнуть, что механизмы образования мотивов в современной психологической науке полностью не изучены. В психологической теории деятельности более подробно изучен один такой механизм — это механизм сдвига мотива на цель (механизм превращения цели в мотив). Суть его состоит в том, что цель, ранее побуждаемая к ее осуществлению мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, т. е. сама становится мотивом. Это происходит только в том случае, если достижение цели сопровождается позитивными эмоциями. Из приведенного выше описания механизма формирования мотивов следует весьма значимый вывод в отношении развития психики. Если мы на предыдущих примерах показали, что мотив является побуждением к деятельности, т. е. формирует направленность деятельности и определенным образам ее регулирует, то можно сделать вывод о том, что мотив определяет и своеобразие личности, поскольку о человеке мы судим исходя из его поступков и результатов деятельности. Но если появление, или рождение, новых мотивов, определяющих закономерности проявления личностных черт, связано с деятельностью, то из этого следует, что деятельность влияет на развитие личности. Таким образом, характер деятельности, которой занимается человек, в значительной мере определяет вероятные пути его дальнейшего развития, т. е. мы приходим к основополагающей формулировке диалектического материализма о том, что бытие определяет сознание. Именно на этих принципах и строится психологическая теория деятельности. Существует еще один аспект деятельности, о котором мы не говорили, но именно он сыграл огромную роль в том, что психологическая теория деятельности на протяжении десятилетии являлась ведущей в советской психологии. До сих пор мы говорили лишь о практической деятельности, т. е. видимой для сторонних наблюдателей, но есть и другой вид деятельности — внутренняя деятельность. В чем состоят функции внутренней деятельности? Прежде всего в том, что внутренние действия подготавливают внешние действия. Они помогают экономить человеческие усилия, давая возможность достаточно быстро выбрать нужное действие. Кроме этого, они дают возможность человеку избежать ошибок. Внутренняя деятельность характеризуется двумя основными чертами. Во-первых, внутренняя деятельность имеет принципиально то же строение, что и внешняя деятельность, которая отличается от нее только формой протекания. Это означает, что внутренняя деятельность, как и внешняя, побуждается мотивами, сопровождается эмоциональными переживаниями, имеет свой операционально-технический состав. Отличие внутренней деятельности от внешней заключается в том, что действия производятся не с реальными предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат. Во-вторых, внутренняя деятельность произошла из внешней, практической путем процесса интериоризации, т. е. путем переноса соответствующих действий во внутренний план. Для успешного мысленного воспроизведения какого-то действия необходимо его сначала освоить на практике и получить реальный результат. Следует отметить, что через понятие внутренней деятельности авторы теории деятельности вышли на проблему сознания и анализ психических процессов. По мнению авторов теории деятельности, психические процессы могут быть проанализированы с позиции деятельности, поскольку любой психический процесс осуществляется с определенной целью, имеет свои задачи и операционно-техническую структуру. Например, восприятие вкуса дегустатором имеет свои перцептивные цели и задачи, связанные с нахождением различий и оценкой соответствия вкусовых качеств. Другой пример перцептивной задачи — обнаружение. С этой задачей мы сталкиваемся постоянно в повседневной жизни, решая глазомерные задачи, опознавая лица, голоса и т. д. Для решения всех этих задач производятся перцептивные действия, которые можно охарактеризовать соответственно как действия различения, обнаружения, измерения, опознания и др. Более того, как выяснилось, представления о структуре деятельности применимы также к анализу всех остальных психических процессов. Поэтому не случайно советская психология на протяжении нескольких десятилетий занималась разработкой деятельностного подхода в психологии. Как мы уже отмечали, с позиции деятельностного подхода психология — это наука о законах порождения, функционирования и строения психического отражения индивидом объективной реальности в процессе деятельности человека. В этом определении деятельность принимается как исходная реальность, с которой имеет дело психология, а психика рассматривается как производная от нее и одновременно как ее неотъемлемая сторона. Тем самым утверждается, что психика не может рассматриваться вне деятельности, равно как и деятельность — без психики. Таким образом, в упрощенной форме с позиции деятельностного подхода предметом психологии является психически управляемая деятельность. В заключение следует остановиться на методологическом значении психологической теории деятельности. Дело в том, что большинство научных работ и исследований отечественных психологов строится на принципах деятельностного подхода. В них изучаются психические аспекты деятельности людей или закономерности деятельности с учетом психологических особенностей людей. Результаты этих исследований подтвердили целесообразность развития теории деятельности и использования методологии деятельностного подхода. Более того, деятельност-ный подход устранил необходимость решать такие философско-теоретические и методологические проблемы, как первичность бытия и сознания, психофизиологическую проблему и др. Ни у кого не вызывает сомнения, что деятельность человека реальна, но в то же время она обусловлена и субъективными (психическими) факторами. Поэтому, изучая факты реально существующей деятельности, мы можем исследовать ее субъективные аспекты. Следовательно, психика и закономерности ее развития вполне могут изучаться в рамках деятельностного подхода. Таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, психика и деятельность человека неразрывно связаны между собой, поэтому изучение психики и исследование закономерностей ее развития целесообразно строить на принципах деятельностного подхода. Во-вторых, деятельность, которой занимается человек, в значительной степени определяет развитие его мотивов и жизненных ценностей, определяющих общую направленность субъекта. Следовательно, особенные виды деятельности влияют на закономерности психического развития человека. |