Оглавление 1 Общая характеристика строения кожи человека 4

Скачать 245.97 Kb. Скачать 245.97 Kb.

|

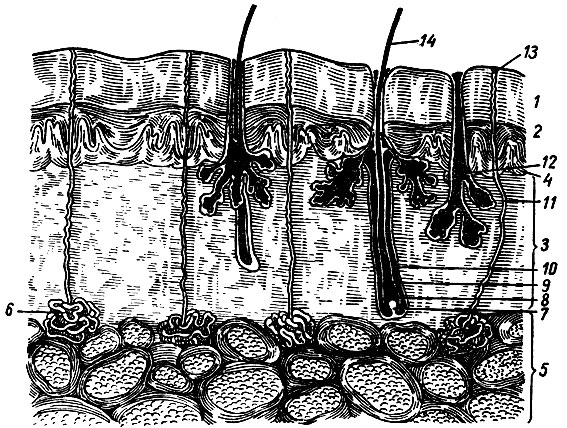

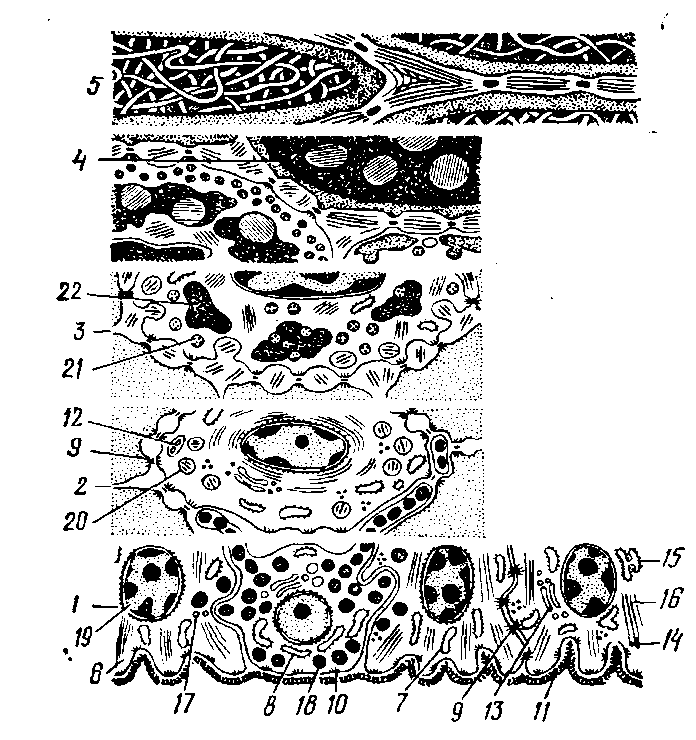

ОглавлениеОглавление 1 1.Общая характеристика строения кожи человека 4 3. Производные кожи человека 15 4. Функция кожи 18 Заключение 24 Список литературы 25 Кожа покрывает тело человека от макушки до пяток и играет огромную роль в его жизнедеятельности. Это самый большой орган в человеческом организме - при толщине кожи 0,5 - 4мм, площадь её может достигать до 2кв. метров. Наибольшую толщину кожа имеет на спине, бёдрах ладонях и ступнях, наименьшую - кожа век. Кожа устойчива к жаре и холоду. Ей также не страшна вода, кислоты и щелочи, если они не имеют очень высоких концентраций. Кожа остается мягкой, гибкой и устойчивой к растяжению, даже если в течение длительного времени подвергалась неблагоприятным погодным условиям или другим сторонним влияниям. Ее прочность помогает отлично защищать внутренние ткани и органы. Роль кожного покрова в жизни человека сложно переоценить, функции её важны и разнообразны. Кожа - это естественное препятствие между внешней средой и внутренними органами человека, прежде всего выполняющее защитную функцию. Эпидермис, соединительные ткани дермы и подкожной клетчатки предохраняют наше тело от механических повреждений, химических ожогов. А роговой слой эпидермиса выдерживает небольшие разряды электрического тока. Благодаря сложной системе рецепторов, соединенных с мозгом, кожа предоставляет подробную информацию о состоянии окружающей среды и гарантирует, что наше тело будет приспособлено к внешним условиям. Благодаря меланину и сальным железам, кожа водонепроницаема. Кожное сало делает кожу эластичной и затрудняет испарение влаги с поверхности кожи, принимает участие в водном балансе организма. К тому же в сочетании с потом образуется кислая среда, препятствующая развитию гноеродных бактерий. Кожа способствует поддержанию постоянной температуры тела около 37 градусов. Это происходит благодаря потовым железам, в которых вырабатыв ается пот, охлаждающий организм. Терморегуляция также происходит благодаря способности кожи расширять и сужать сосуды кожи по разнообразным причинам. В состав пота входит вода(98%) и химические соединения, которые образуются в результате жизнедеятельности человека - мочевина, хлорид натрия, калия, мочевая кислота. Поэтому смело можно говорить о том, что ещё одной функцией кожи является участие в обмене веществ, в результате которого из организма выводится большое количество вредных веществ (Федюкович,Н.И., 2003). Актуальность данной темы заключается в том, что изучение и строения кожи необходимо, так как кожа человека выполняет ряд очень важных функций и задач и обеспечивает защиту всего человеческого организма. Цель исследования: обобщить литературные данные о коже и ее производных. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: - Дать общую характеристику строения кожи человека; - Рассмотреть железы кожи человека; - Формирование представления о производных кожи человека; - Изучить функции кожи человека Объект исследования: кожа человека. Предмет исследования: кожа человека и ее производные. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в накоплении анатомической и функциональной информации строения кожи и ее производных. Структура. Курсовая работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 12 наименований источников. Объем работы: 27 страниц. Общая характеристика строения кожи человекаКожа образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого человека достигает 1,5-2,0 м2. Кожный покров представляет собой огромное рецепторное поле, в котором сосредоточены осязательные, температурные и болевые окончания( до 300тчувствительных точек на 1см2 кожи). Кожа состоит из эпидермиса (эпителиальная ткань) и дермы (соединительнотканная основа). Наибольшая ее толщина на спине, разгибательной поверхности бедер и плеч. Особенно сильно колеблется толщина эпидермиса - от 35 мкм до 1.5 мм на подошвах н ладонях. На поверхности кожи виден рисунок, составленный из ромбических и треугольных нолей, бороздок, гребешков. Расположение бороздок кожи и гребешков на подушечках пальцев рук у человека строго индивидуально. В коже человека выделяют эпидермис, дерму и подкожную жировую клетчатку - гиподерму. Кожа образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого человека достигает 1,5-2,0 м2. Кожный покров представляет собой огромное рецепторное поле, в котором сосредоточены осязательные, температурные и болевые окончания( до 300тчувствительных точек на 1см2 кожи) (Сапин, М.Р., 2002). Кожа защищает подлежащие части организма от повреждений. Здоровая кожа непроницаема для микроорганизмов, многих ядовитых и вредных веществ, за исключением жирорастворимых веществ (Самусев, Р.П. 2003). Эпидермис состоит из пяти слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего, рогового. Базальный слой представлен одним рядом палисадообразно расположенных на базальной мембране призматических клеток с ядрами, ориентированными перпендикулярно базальной мембране. Базальные клетки закреплены и базальной мембране пальцеобразными выростами с полу десмосомами. Соседние эпидермоциты связаны друг с другом взаимопроникающими впячиваниями и десмосомами. Размер межклеточных промежутков около 10 мм. Первый, базальный слой образован кератиноцитами, меланоцитами, клетками Меркеля, Лангерганса и камбиальными (стволовыми) клетками. Кератиноциты соединяются с базальной мембраной полудесмосомами, а между собой и с клетками Меркеля - с помощью десмосом. Кератиноциты базального слоя имеют призматическую форму, округлое богатое хроматином ядро и базофильную цитоплазму. В ней выявляются органеллы, кератиновые промежуточные тонофиламенты и в некоторых клетках гранулы черного пигмента меланина. Меланин фагоцитируется кератиноцитами из меланоцитов, в которых он образуется. Таким образом, базальный слой, включающий стволовые клетки и делящиеся кератиноциты, является ростковым (по имени автора - Мальпигиевым), за счет которого постоянно (каждые 3-4 нед.) происходит обновление эпидермиса - его физиологическая регенерация. Следующий тип клеток базального слоя эпидермиса - меланоциты, или пигментные клетки. Они не связаны десмосомами с соседними кератиноцитами. Их происхождение невральное, - из клеток нервного гребня. Меланоциты имеют несколько ветвящихся отростков, достигающих зернистого слоя. Органеллы специального назначения в этих клетках - меланосомы Третий тип клеток базального слоя - клетки Меркеля наиболее многочисленны в сенсорных областях кожи (пальцы, кончик носа и др.). К их основанию подходят афферентные нервные волокна. Четвертый тип клеток базального слоя - клетки Лангерганса (белые отростчатые эпидермоциты) выполняют иммунологические функции макрофагов эпидермиса. Над базальным слоем расположен второй, шиповатый, или остистый, слой эпидермиса. Он также включает кератиноциты и клетки Лангерганса. Кератиноциты, образующие 5-10 слоев, имеют здесь полигональную форму. Они соединяются между собой и с находящимися в базальном слое кератиноцитами с помощью многочисленных десмосом, имеющих вид шипов на поверхности клеток (после мацерации). В их цитоплазме усиливаются синтез кератина и образование из него тонофиламент, которые соединяются в пучки - тонофибриллы. В цитоплазме также формируются новые структуры - кератиносомы, или ламеллярные гранулы (гранулы Одланда). Они представляют собой ограниченные мембраной скопления пластин, содержащих липиды (холестеринсульфат, церамиды и др.) и гидролитические ферменты. Зернистый слой состоит обычно из 3-4 слоев кератиноцитов овальной формы, в которых синтезируются белки - кератин, филаггрин, инволюкрин и кератолинин. Инволюкрин и кератолинин образуют белковый слой под плазмолеммой, защищающий ее от действия гидролитических ферментов кератиносом и лизосом, которые активизируются под воздействием клеток Лангерганса. Блестящий слой виден не на всех участках кожного покрова, а лишь там, где толщина эпидермиса значительна (ладони, подошвы).Он образован плоскими кератиноцитами (корнеоцитами), в которых полностью разрушаются ядро и органеллы. Кератогиалиновые гранулы сливаются в светопреломляющую (блестящую) массу, состоящую из агрегированных кератиновых фибрилл и аморфного матрикса, включающего филаггрин, и более толстым становится слой кератолинина под плазмолеммой. Пятый, роговой слой эпидермиса, толщина которого на ладонях и подошвах достигает 600 мкм и более, состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов, получивших название роговых чешуек. Они имеют форму плоских многогранников, расположенных друг на друге в виде колонок. Чешуйки имеют толстую прочную оболочку, содержащую белок кератолинин. Вся внутренняя часть чешуек заполнена продольно расположенными кератиновыми фибриллами, связанными дисульфидными мостиками. Чешуйки связаны между собой с помощью межклеточного цементирующего вещества, богатого липидами, что делает его непроницаемым для воды. В процессе жизнедеятельности постоянно происходит десквамация (отторжение) роговых чешуек с поверхности эпидермиса (Приложение 2). Дерма состоит из богатой волокнами и относительно бедной клетками плотной соединительной ткани, являющейся опорой для придатков кожи, сосудов и нервов. В ней выделяют два слоя: прилежащий к эпидермису сосочковый и сетчатый (ретикулярный). Волокнистые структуры дермы состоят из коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон. Клеточные элементы в дерме встречаются в небольшом количестве. Сосочковый слой пронизан густой сетью эластических волокон, которая в сетчатом слое более редкая, сгущается лишь около придатков кожи, сосудов, как и сеть ретикулярных волокон. В сетчатом слое находятся в основном сложно переплетающиеся и плотно прилегающие друг к другу толстые пучки коллагеновых волокон, образующие ромбические фигуры. В сосочковом слое встречаются клеточные элементы, свойственные рыхлой соединительной ткани, а в сетчатом слое преобладают фиброциты (Швырев, А.А., 2012). В некоторых участках сосочкового слоя расположены гладкие мышечные волокна, преимущественно связанные с волосяными луковицами: при сокращении этих волокон возникает так наз. гусиная кожа. Подкожная клетчатка (гиподерма) состоит из рыхлой сети коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон, в петлях которых располагаются дольки жировой ткани - скопления крупных жировых клеток, содержащих большие капли жира. Толщина гиподермы колеблется от 2 мм (на черепе) до 1 см и более (на ягодицах): на веках, под ногтевыми пластинками, на крайней плоти, малых половых губах и мошонке подкожная жировая клетчатка отсутствует. Кровеносные и лимфатические сосуды кожи. Артерии, вступив в дерму из подкожной клетчатки, все более разветвляясь и образуют глубокую и поверхностную параллельные сети. От под сосочковой сети отходят терминальные артериолы, по одной на несколько сосочков. В каждом сосочке есть капилляр в виде шпилькообразной петли, поднимающийся к вершине сосочка артериальным колоном и переходящий в более толстое венозное колено. Из капиллярных петель кровь собирается в поверхностную венозную сеть и далее в расположенные друг за другом все более укрупняющиеся три венозные сети. Наиболее глубокая венозная сеть лежит в подкожной клетчатке. Наблюдаются артериовенозные анастомозы. Эта схема архитектоники кровеносного русла кожи характерна не для всех анатомических участков. Выявление архитектоники осложнено обилием анастомозирующих сосудов и капилляров, пронизывающих сплошной сетью всю дерму и питающих также придатки кожи. Иннервация. Кожа чрезвычайно богата различными воспринимающими нервными окончаниями. Чувствительные нервные волокна, идущие от кожных рецепторов, входят в состав черепных и спинномозговых нервов. В кожу вступают многочисленные вегетативные нервные волокна, иннервирующие сосуды, гладкие мышцы и железы. Нервные волокна, мякотные и безмякотные, чувствительные и вегетативные, могут находиться в одним стволе. Крупные нервные стволы, поступающие в дерму из подкожной клетчатки, образуют сплетения: глубокое на границе с подкожной клетчаткой и поверхностное - у основания сосочков. Отсюда к сосочкам дермы, придаткам кожи и сосудам направляются отдельные нервные волокна и небольшие их пучки (Быков,В.Л., 2013). Регенерация кожи (восстановление). Процессы регенерации или обновления клеток напрямую связаны со скоростью образования новых молекул, из которых состоят клетки. Чем старше организм, тем медленнее происходит их замена. Состояние кожи, в основном, определяется скоростью синтеза белков соединительной ткани. Целесообразно рассмотреть три подхода к улучшению внешнего вида кожи. 1. Заместительный: предполагает присутствие в косметических препаратах готовых компонентов клеток кожи. Это коллаген, эластин, кератины и т.д. Все они являются высокомолекулярными соединениями и вероятность их проникновения через защитный эпидермальный барьер близка к нулю. Поэтому, оставаясь на поверхности кожи, эти вещества способны только закупорить поры и создать так называемый «парниковый» эффект, визуальный эффект, который в ряде случаев принимают как результат омоложения и разглаживания морщин. 2. Питательный: предполагает присутствие незаменимых компонентов питания, которые организм не в состоянии синтезировать сам. К ним относятся витамины, микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты и т.д. Этот подход наиболее распространен и разумен, но в подавляющем большинстве своем малоэффективен. Наилучшим образом этот путь подходит для молодой кожи. Само наличие в составе необходимых факторов питания еще не означает возможность их усвоения и получения желаемого результата. Современная наука ищет решение проблемы проникновения активных компонентов косметических средств во внутренние слои кожи. 3. Восстановительный (стимулирующий)- необходим для ухода за кожей после 25 лет и предполагает присутствие активирующих факторов, ускоряющих процессы регенерации структурных фрагментов кожи с целью восстановления, нормализации функции кожи. Использование гормонов непредсказуемо опасно, поскольку затрагивает всю регуляторную систему организма. Это уже не косметика и даже не космецевтика, а активное (агрессивное) лекарство. Восстановление через полное разрушение внешнего слоя (жесткий пилинг, ускорение процессов окисления - разрушения), также проблемно, поскольку заставляет клетки кожи формироваться в состоянии мощного стресса. Введение специальных веществ, ускоряющих синтез основных компонентов кожи, является самым эффективным и безболезненным способом восстановления её функционирования. Активаторы могут быть растительного или животного происхождения, а также созданными в научной лаборатории. Они мобилизуют резервы самого организма, восстанавливают поврежденные фрагменты и ускоряют обменные процессы, позволяя быстрее осуществлять замену отработанных клеток на вновь образующиеся. Среди таких активирующих факторов, причем немногочисленных, достойное место занимает органический кремний. Мезенхимные стволовые клетки костного мозга можно использовать для регенерации кожи. Очередное исследование подтверждает, что мезенхимные стволовые клетки костного мозга (МСК) можно использовать для создания искусственной кожи, которая может применяться для восстановления поврежденных кожных покровов. Чтобы оценить эффективность восстановления кожи после ожогов с помощью тканеинженерных конструкций, исследователи смоделировали ожоги различной степени тяжести на свиньях, чья кожа по своему гистологическому строению и биохимическому составу близка коже человека. В качестве основы искусственной кожи были использованы матрицы, состоящие из коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. На эти матриксы были посеяны мезенхимные стволовые клетки, выделенные из красного костного мозга свиней. После того, как искусственную кожу накладывали на рану, мезенхимные стволовые клетки в ней начинали дифференцироваться в дермальные фибробласты (клетки кожи), что ускоряло заживление раны, восстановление в поврежденном участке капиллярной сети и препятствовало образованию на этом участке рубца (Покровский, В.И., 1994). 2. Железы кожи человека Потовые железы встречаются почти во всех участках кожного покрова. Их количество достигает более 2,5 млн. Наиболее богата потовыми железами кожа лба, лица, ладоней и подошв, подмышечных и паховых складок. В этих местах на 1 см2 поверхности кожи открывается свыше 300 желез, тогда как в других участках кожи – 120-200 желез. Секрет потовых желез - пот - содержит 98% воды и 2% сухого остатка, который состоит из органических и неорганических веществ. Кроме воды, вместе с потом организм выделяет продукты белкового обмена и некоторые соли, например хлорид натрия. За сутки выделяется около 500-600 мл пота. По механизму секреции потовые железы подразделяются на эккриновые (мерокриновые) и апокриновые. Эккриновые железы распространены в коже повсеместно. Апокриновые железы находятся лишь в определенных местах кожного покрова, например в подмышечных впадинах, коже лба, области заднего прохода, гениталиях. Развиваются они в период полового созревания организма и отличаются несколько большими размерами. Секрет их богаче органическими веществами, которые при разложении на поверхности кожи придают ему особенный, резкий запах. Разновидностью апокриновых потовых желез являются железы век и железы, выделяющие ушную серу. Потовые железы по своему строению являются простыми трубчатыми. Они состоят из длинного выводного протока и не менее длинного концевого отдела, закрученного в виде клубочка. Диаметр клубочка около 0,3-0,4 мм. Концевые отделы располагаются в глубоких частях сетчатого слоя дермы на границе его с подкожной клетчаткой, а выводные протоки открываются на поверхности кожи так называемой потовой порой. Выводные протоки многих апокриновых желез не заходят в эпидермис и не образуют потовых пор, а впадают вместе с выводными протоками сальных желез в волосяные воронки. Концевые отделы эккриновых потовых желез имеют диаметр около 30-35 мкм. Они выстланы железистым эпителием, клетки которого бывают кубической или цилиндрической формы. Среди них различают светлые и темные секреторные клетки. В слабобазофильной цитоплазме светлых секреторных клеток постоянно встречаются капли жира, гранулы гликогена и пигмента. Обычно в них содержится высокоактивная щелочная фосфатаза. Светлые клетки выделяют воду и ионы металлов, темные клетки - органические макромолекулы (сиаломуцины). Кроме того, при потоотделении секреторные клетки выделяют вазоактивный пептид брадикинин. Функция апокриновых потовых желез связана с деятельностью половых желез (например, у женщин в предменструальный и менструальный период и во время беременности секреция апокриновых желез возрастает). Стенка выводного протока потовых желез состоит из двухслойного кубического эпителия. Выводные протоки апокриновых желез, в тех случаях, когда они открываются на поверхности кожи, имеют в эпидермисе более прямой ход и отчетливо выраженную стенку (Приложение 1). Сальные железы достигают наибольшего развития во время полового созревания. В отличие от потовых желез сальные железы почти всегда связаны с волосами. Только там, где нет волос, они лежат самостоятельно (например, т.н. препуциальные железы крайней плоти). Больше всего сальных желез на голове, лице и верхней части спины. На ладонях и подошвах они отсутствуют. Все сальные железы в организме человека имеют сходство между собой и вырабатывают кожное сало в ходе голокринного процесса. Восковые эфиры, входящие в состав жира, являются уникальными компонентами, которые не производятся ни в какой другой части организма. Кожное сало на 45% состоит из нерастворимых жирных кислот, известных благодаря своей антимикробной активности. Кроме того, благодаря секреции сальных желез, выполняется транспортировка витамина Е к верхним слоям кожи лица. Жиры помогают поддерживать целостность кожного барьера и имеют противовоспалительные свойства. Секрет сальных желез - кожное сало - служит жировой смазкой для волос и эпидермиса. За сутки сальные железы человека выделяют около 20 г кожного сала , которое вместе с потом образует тонкий водно-жировой слой, предохраняющий кожу от высыхания, повышающий ее эластичность и обладающий определенными антибактериальными свойствами. Через несколько дней антибактериальные свойства кожного сала теряются, жиры на поверхности кожи разлагаются, и продукты их распада раздражают кожу, вызывая зуд. Поэтому мыть кожу теплой водой с мылом, следует один раз в 5-7 дней. После удаления жировой смазки восстановление ее в норме происходит за 3-4 ч. Согласно последним научным данным, секреция кожного сала может рассматриваться как система доставки антиоксидантов, противомикробных жиров, феромонов и влаги к роговому слою клеток. Известно также, что в последний триместр беременности сальные железы эмбриона производят первородную смазку, защищающую его кожу от околоплодной жидкости. В совокупности с апокринной секреторной системой, сальники играют важную роль в терморегуляции. В жарких условиях они предотвращают утрату влаги, а в холодных - защищают кожу и волосы от дождя (Гайворонский, И.В., 2011). Выводной проток сальной железы короткий, открывается в волосяную воронку. Стенка его состоит из многослойного плоского эпителия (Приложение 1). 3. Производные кожи человекаВолосы покрывают почти всю поверхность кожи. Наибольшая плотность их расположения на голове. Длина волос колеблется от нескольких миллиметров до 1,5-2 м (редко), толщина - от 0,005 до 0,6 мм. Различают три вида волос: длинные, щетинистые и пушковые. К длинным волосам относятся волосы головы, бороды, усов, хвоста а также располагающиеся в подмышечных впадинах и на лобке. К щетинистым - волосы бровей, ресниц, а также растущие в наружном слуховом проходе и в преддверии носовой полости. Пушковые волосы покрывают остальные участки кожи. Волосы развиваются на 3-м месяце эмбриогенеза. Группы клеток эпидермиса в виде тяжей врастают в дерму, образуя волосяные фолликулы, из которых и происходит рост волос. Прежде всего волосы появляются в области бровей, подбородка и верхней губы. Несколько позднее они образуются в коже других участков тела. Перед рождением или вскоре после него эти первые волосы (называемые лануго) выпадают (за исключением области бровей, век и головы) и заменяются новыми, пушковыми волосами. В области бровей, век и головы позднее также происходит смена волос на более грубые - длинные или щетинистые. В период полового созревания длинные волосы появляются в подмышечных впадинах, на лобке, а у некоторых, кроме того, на лице, иногда на груди, спине, бедрах и т.д. Волосы, образовавшиеся в период полового созревания, по характеру строения являются окончательными. В дальнейшем они подвергаются периодической смене. Волосы являются эпителиальными придатками кожи. В волосе различают две части: стержень и корень. Стержень волоса находится над поверхностью кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной клетчатки. Стержень длинных и щетинистых волос состоит из трех частей: коркового вещества, мозгового вещества и кутикулы; в пушковых волосах имеются только корковое вещество и кутикула. Корень волоса состоит из эпителиоцитов, находящихся на разных стадиях формирования коркового, мозгового вещества и кутикулы волоса (Курепина, М.М., 2010). Корень волоса располагается в волосяном мешке, стенка которого состоит из внутреннего и наружного эпителиальных (корневых) влагалищ. Все вместе они составляют волосяной фолликул. Фолликул окружен соединительнотканным дермальным влагалищем (или волосяной сумкой). Корень волоса заканчивается расширением - волосяной луковицей. Волосяная луковица является той частью волоса, из которой происходит его рост. Она состоит из эпителиальных клеток, способных к делению. Размножаясь, клетки волосяной луковицы передвигаются в мозговое и корковое вещество корня волоса, его кутикулу и во внутреннее эпителиальное влагалище. Таким образом, за счет клеток волосяной луковицы происходит рост самого волоса и его внутреннего эпителиального (корневого) влагалища. Питание волосяной луковицы осуществляется сосудами, расположенными в волосяном сосочке. По мере того как клетки волосяной луковицы переходят в мозговое и корковое вещество, в кутикулу волоса и внутреннее эпителиальное корневое влагалище, в них усиливаются процессы ороговения. В более удаленных от волосяной луковицы участках клетки погибают и превращаются в роговые чешуйки. Поэтому строение корня волоса, его кутикулы и внутреннего эпителиального влагалища на разных уровнях неодинаковое. Наиболее интенсивно процесс ороговения клеток происходит в корковом веществе и кутикуле волоса. Мозговое вещество волоса хорошо выражено только в длинных и щетинистых волосах. Мозговое вещество состоит из клеток полигональной формы, лежащих друг на друге в виде монетных столбиков. Они содержат ацидофильные, блестящие гранулы трихогиалина, мелкие пузырьки газа и небольшое количество зерен пигмента. Процессы ороговения в мозговом веществе протекают медленно, поэтому примерно до уровня протоков сальных желез мозговое вещество состоит из не полностью ороговевших клеток, в которых обнаруживаются пикнотические ядра или их остатки. Только выше указанного уровня клетки подвергаются полному ороговению. С возрастом процессы ороговения в мозговом веществе волоса усиливаются, при этом в клетках снижается количество пигмента - волосы седеют. Корковое вещество волоса составляет основную его массу. Процессы ороговения в корковом веществе протекают интенсивно и без промежуточных стадий. На протяжении большей части корня и всего стержня волоса корковое вещество состоит из плоских роговых чешуек. Только в области шейки волосяной луковицы в этом веществе встречаются не полностью ороговевшие клетки с овальными ядрами. В роговых чешуйках содержатся твердый кератин, зерна пигмента и пузырьки газа. Чем лучше в волосе развито корковое вещество, тем он прочнее и эластичнее. Кутикула волоса непосредственно прилежит к корковому веществу. Ближе к волосяной луковице она представлена цилиндрическими клетками, лежащими перпендикулярно к поверхности коркового вещества. В более отдаленных от луковицы участках эти клетки приобретают наклонное положение и превращаются в роговые чешуйки, накладывающиеся друг на друга в виде черепицы. Эти чешуйки содержат твердый кератин, но полностью лишены пигмента (Приложение 3). (Малова, И.Ю., 2015). Ноготь содержит ногтевую пластинку, в которой выделяют корень, тело и край ногтя. Ногтевая пластинка располагается на ногтевом ложе, которое содержит ростковый слой эпидермиса и соединительную ткань. В области корня эпителий ногтевого ложа содержит стволовые клетки, которые составляют ногтевую матрицу. Клетки интенсивно делятся, быстро превращаются в роговые чешуи, в которых откладывается твердый кератин. Роговые чешуйки составляют ногтевую пластинку. Сзади и с боков ногтевая пластинка ограничена ногтевыми валиками, между которыми располагаются ногтевые щели (Афанасьевой, Ю.И., 2002). 4. Функция кожиКожа тесно связана со всеми органами и системами организма. Она выполняет множество важных функции, основные из них защитная, дыхательная, абсорбционная, выделительная, пигментообразующая. Кроме того, кожа принимает участие в сосудистых реакциях, терморегуляции, обменных процессах, нервно-рефлекторных реакциях организма. Защитная функция кожи весьма разнообразна. Механическая защита от внешних раздражителей (механическая барьерная функция) обеспечивается плотным роговым слоем, особенно на ладонях и подошвах, эластичностью и механической резистентностью волокнистых структур соединительной ткани, буферными свойствами подкожной клетчатки. Благодаря этим свойствам кожа способна оказывать сопротивление механическим воздействиям - давлению, ушибам, разрывам и пр. Сопротивление кожи на растяжение особенно выражено по линиям Лангера (воображаемым линиям, отражающим направление кожного натяжения), идущим вдоль конечностей, параллельно ребрам и т. д. (разрезы кожи, сделанные по линиям Лангера, дают наименьшее расхождение краев раны). Кожа в значительной мере защищает организм от радиационных воздействий. Инфракрасные лучи почти целиком задерживаются роговым слоем, ультрафиолетовые - частично. В защите от химических раздражителей большую роль играет кератин рогового слоя. Основным барьером для проникновения в кожу электролитов, не электролитов. а также воды служит прозрачный слой и самая глубокая часть рогового слоя, богатые холестерином. кожа нейтрализует слабые растворы кислот, щелочей. Защита от микроорганизмов обеспечивается бактерицидными свойствами кожи Количество различных микроорганизмов на поверхности здоровой кожи человека варьирует, по подсчетам различных авторов, в широких пределах - от 115 тыс. до 32 млн. на 1 см2. Неповрежденная кожа непроницаема для микроорганизмов. С чешуйками, секретом сальных и потовых желез удаляются по только различные вредные химические вещества, попадающие извне, но н микроорганизмы. Продукты типа лизоцима, низшие жирные кислоты, кислая реакция кератина, секрета сальных и потовых желез создают так наз. кислую мантию кожи, неблагоприятную для размножения микробов и оказывающую бактерицидное действие. Благодаря таким механизмам само стерилизации кишечная палочка, напр., нанесенная на кожу, погибает через 15-30 мин. Бактерицидные свойства кожи снижаются под влиянием переохлаждения, загрязнения, а также при переутомлении, недостаточной активности гормонов половых желез и др. и повышаются от воздействия на кожу тепла, субэритемных доз УФ-лучей, массажа и т. д. Кожа принимает участие в процессах иммунитета. Различают неспецифический иммунитет, не зависящий от предшествовавших инфекции или вакцинации, образующийся под воздействием Уф-лучей на кожу и специфический, развивающийся под влиянием проникновения в кожу инфекционного субстрата, к которому она особенно чувствительна, напр. возбудителя сибирской язвы и др. Кожа обладает малой электропроводностью, а ее электроре- зистентность, особенно рогового слоя, велика. Электрорезистентность снижается на влажных ее участках, особенно при повышенном потоотделении, а также у лиц с преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы. Электрическое сопротивление зависит от физ. свойств самой кожи, функционального состояния сальных и потовых желез, сосудов кожи, а также от функционального состояния всего организма, и особенно нервной и эндокринной систем. Дыхательная функция. За сутки при 30 гр. человек выделяет через кожу (исключая кожу готовы, 7,0-9.0 г углекислоты и поглощает 3-4 г кислорода, что составляет около 2 % всего газообмена в организме. Кожное дыхание усиливается при повышении температуры окружающей среды, во время физической работы, при пищеварении, увеличении барометрического давления, островоспалительных процессах в коже и др. Кожное дыхание тесно связано с окислительно-восстановительными процессами: это но простая диффузия газов через кожу, а процесс, контролирующийся ферментативно, тесно связанный с деятельностью потовых желез, богатых кровеносными сосудами и нервными волокнами. Абсорбционная (всасывательная) функция сложна и недостаточно изучена. Всасывание через кожу воды и растворенных солей у млекопитающих практически не происходит из-за наличия пропитанных липидами блестящего и рогового слоев, выполняющих барьерные функции. Жирорастворимые вещества всасываются непосредственно через эпидермис, а водорастворимые - через сально-волосяные фолликулы и по выводным протокам потовых желез в период торможения потоотделения. Газообразные вещества (кислород, углекислота и др.) всасываются легко, равно как и некоторые вещества, растворяющие липиды и растворяющиеся в них (хлороформ, эфир, йод и др.). Легко всасываются морфин, моноэтиловый эфир этиленгликоля, глицерин, диметилсульфоксид и другие лекарственные вещества, и в незначительном количестве - антибиотики. Количество проникающего через кожу вещества зависит от его концентрации, способа нанесения на кожу, степени его растворимости, проникающей способности, характера растворителя, индивидуальной и топографической особенностей кожи, влажности и температуры окружающей среды. Всасывательная способность кожи усиливается после мацерации рогового слоя согревающими компрессами и теплыми ваннами, ибо липиды кожи вместе с плотной структурой кератина играют роль ингибиторов диффузии. Присутствие в воде углекислоты облегчает резорбцию радона. При смазывании поверхности кожи жирами, улучшающими контакт с апидермальными липидами, всасывание различных веществ усиливается. Выделительная функция осуществляется секрецией потовых и сальных желез. Количество выделяемых через кожу веществ зависит от пола, возраста, топографических особенностей кожи. При недостаточности функции почек или печени выделение через кожу таких веществ, которые обычно удаляются с мочой (ацетон, желчные пигменты и пр.), увеличивается. Кожа играет роль фильтра, препятствующего избыточному выделению воды из глубины на поверхность. Сосудистые кожные реакции. На состояние тонуса сосудов кожи влияет кора головного мозга. На кровеносные сосуды постоянно оказывают регулирующее влияние нейрогуморальные факторы. Адреналин, норадреналин и гормон задней доли гипофиза действуют сосудосужающие, а гистамин, ацетилхолин, эстрогены н андрогены - сосудорасширяюще. Артериальное и капиллярное кровообращение зависит от функционирования артерио-венозных анастомозов, обильно снабженных сетью безмякотных нервных волокон. Кожные кровеносные сосуды быстро реагируют на различные раздражители - механические, болевые, химические и др.- сужением или расширением их просвета. В нормальных условиях большинство кровеносных сосудов кожи находится в полусокращенном состоянии, скорость кровотока в капиллярах незначительна; она сильно изменяется в зависимости от местных и общих причин. В случаях расширения кровеносные сосуды дермы могут вместить до 1 л крови, их быстрое расширение может вызвать значительное нарушение кровообращения организма. Участие кожи в терморегуляции организма весьма велико. Выработка тепловой энергии в организме поддерживается благодаря терморегуляции на определенном, необходимом для жизнедеятельности человека уровне, несмотря на колебания внешней температуры. На 80 % теплоотдача происходит через кожу путем лучеиспускания, теплопроводения и вследствие испарения пота. Жировая смазка поверхности кожи и плохая теплопроводность подкожной жировой клетчатки препятствуют как избыточному поступлению тепла или холода извне, так и излишней потере тепла. Эта изолирующая функция понижается при увлажнении поверхности кожи Физическая терморегуляция осуществляется как гуморальными, так и нервными механизмами. При повышении внешней температуры кровеносные сосуды расширяются, дебит крови увеличивается и теплоотдача усиливается, а повышенное потоотделение с последующим испарением пота отнимает значительное количество тепла. Под воздействием низких температур кровеносные сосуды кожи суживаются, дебит крови уменьшается и соответственно ослабевает теплоотдача. Теплорегуляция - сложный рефлекторный акт, в к-ром участвует кора головного мозга (центры терморегуляции и симпатическая в. н. с.; на нее оказывают также влияние центры сосудодвигательные, потоотделения и дыхания, гормоны надпочечников, гипофиза, щитовидной и половых желез. Температура кожи зависит от. времени суток, приема пищи. интенсивности пото- и салоотделения, мышечной работы и возраста человека. Роль кожи в обменных процессах весьма велика. Кроме газообмена, осуществляемого при кожном дыхании, в коже происходит межуточный углеводный, белковый, жировой, солевой и витаминный обмен. По интенсивности водного, минерального и углекислого обмена кожи лишь незначительно уступает печени и мышцам. Кожа значительно быстрее и легче, чем другие органы, накапливает и отдает большое количество воды. Через кожу выделяется воды вдвое больше, чем через легкие. Процессы метаболизма и кислотно-щелочного равновесия зависят от многих факторов, в т. ч. от питания человека (например, при злоупотреблении кислой пищей в коже уменьшается содержание натрия). Кожа, особенно подкожная жировая клетчатка, является мощным депо питательных материалов, которые расходуются организмом в период голодания. Кожная чувствительность и рецепторы кожи. Кожа является огромным рецепторным полем, посредством которого осуществляется связь организма с окружающей средой. Кожа участвует в различных рефлекторных реакциях - на холод, боль, высокую температуру и т. д., а также в подошвенном, пиломоторном и других рефлексах. Экстероцепторы кожи воспринимают различные внешние раздражения, которые в виде нервного импульса передаются в ц. н. с. Существуют различные виды кожной чувствительности. Болевая чувствительность вызывается механическими, термическими раздражителями и электричеством, температурная - холодовыми и тепловыми раздражителями. Тактильная чувствительность кожи наиболее выражена на подушечках концевых фаланг пальцев рук, в коже наружных половых органов, в области сосков, где имеется наибольшее количество высокодифференцированных нервных окончании. Ее вариантом, очевидно, является волосковая чувствительность кожи, возникающая при дотрагивании до волос и зависящая от раздражения сложного корытчатого нервного сплетения волосяного фолликула. Сложными видами чувствительности являются чувство места (локализации), стереогностическое двухмерно-пространственное и чувство раздельности (дискриминационная чувствительность). Большинство кожных рецепторов по своей функции поливалентно. Под влиянием различных факторов окружающей среды количество функционирующих чувствительных рецепторов может изменяться. Импульсы, поступающие кожных рецепторов, поддерживают нормальный тонус мышц. Кожно-мышечные рефлексы имеют большое значение в трудовой деятельности человека, особенно в автоматизации движений, точность которых вырабатывается в результате дифференцирования кожных и зрительных ощущений, сочетающихся с проприоцептивными, поступающими из мышц и сухожилий. Болевые раздражения кожи сопровождаются изменением секреции гипофиза, повышенным выделением адреналина, торможением деятельности всего пищеварительного тракта, изменением биотоков мозга. Существуют также кожно-респираторные, кожно-сосудистые и другие кожно-висцеральные рефлексы. ЗаключениеПроанализировав литературу, я сделала вывод, что на состояние кожи влияют условия труда, быта, климатические воздействия. Кожа тесно связана с жизнедеятельностью всего организма. Процессы, происходящие в ней, могут сказываться на общем состоянии организма, точно так же, как и различные заболевания организма отражаются на состоянии кожи. Часто на основании одного только внешнего вида кожи можно поставить диагноз того или иного заболевания внутренних органов. Одной из основных функций кожи является защита организма от вредных воздействий окружающей среды. Кожа предохраняет организм от механических повреждений (ушибов, порезов, давления), регулирует температуру тела, защищает от радиационных воздействий (инфракрасных, ультрафиолетовых лучей и др.). Красящее вещество кожи - меланин - препятствует вредному влиянию солнечных лучей: загар защищает кожу от их усиленного действия. Чтобы сохранить здоровую, упругую кожу, предохранить её от преждевременного увядания и различных заболеваний, необходимо регулярно за ней ухаживать. Единых средств и методов ухода нет; в зависимости от возраста, состояния организма, влияния различных внешних условий кожа бывает различной, поэтому и уход за ней должен быть индивидуальным. Так как кожа открытых частей тела - лица, шеи, рук-особенно резко подвергается внешним влияниям, то и уход за ней должен быть регулярным и очень тщательным (Улащик,В.С., 2009). Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту, наша кожа является органом со сложной структурой и разносторонними функциями. Чтобы все эти функции работали правильно, необходима слаженная деятельность всех элементов. На здоровье кожи влияют не только внешние факторы (гигиена, климат, механические воздействия), но и внутренние (работа кровеносной, нервной и эндокринной системы). Список литературыАфанасьевой, Ю.И. Гистология, / Н.А. Юриной, М.:«Медицина», 2002.- 672 с. Быков, В.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие /С.И.Юшканцева 2013.- 296 с.: ил Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека/ Г.И. Ничипорук 2011.-492 с. Курепина, М.М. Анатомия человека / Ф.П. Ожигова 2010.– 380 с. Малова, И.Ю Волосы: Анатомия, Физиология, Патофизиология /Ю.В. Рубайлов 2015.– 28 с. Покровский, В.И. Краткая медицинская энциклопедия. АО “КРОН-пресс’’, 1994.-544 с. Самусев, Р.П. Атлас Анатомия человека 2003.- 320 с. Сапин, М.Р. Анатомия и изеология человека/ В.И. Сивоглазов 2002.– 438 с. Улащик, В.С. Большая медицинская энциклопедия. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2009.– 584 с. Улумбекова, Э.Г. Гистология, эмбриология, цитология/ Ю.А. Челышева 3-е изд., - 2009.- 480 с. Федюкович, Н.И. Анатомия и физеология человека/ 2-е изл. – Ростов н/Д: Феникс 2003.- 340 с. Швырев, А.А. Анатомия и физеология человека с основами общей патологии/ Р.Ф. Морозова 2012.– 416 с. Приложения Приложение 1  Рис.1. Кожа (вертикальный разрез). 1 - роговой слой эпидермиса; 2 - ростковый слой эпидермиса; 3 - сетчатый слой собственно кожи; 4 - сосочковый слой собственно кожи; 5 - клетчатка; 6 - потовые железы; 7 - сосочек волоса; 8 - луковица волоса; 9 - корень волоса; 10 - фолликул волоса; 11 - проток потовой железы; 12 - сальная железа; 13 - потовая пора (отверстие протока потовой железы); 14 - стержень волоса. Приложение 2  Рис.2.Схема ультраструктурной организации отдельных слоев эпидермиса. 1— базальный; 2 — шиповатый; 3 — зернистый, 4 — блестящий и 5 — роговой слои: б — соединительная ткань; 7 — кератоцит; 8 — меланоцит; 9 — десмосома; 10 — полудесмосома; 11 — базальная мембрана; 12 — митохондрии; 13 — комплекс Гольджи; 14 — свободные рибосомы; 15 — зернистая эндоплазматическая сеть; 16 — тонофибриллы; 17 — пиноцитозные пузырьки; 18 — гранулы меланина; 19 — ядра; 20 — кератосомы; 21, 22 — гранулы кератогиалина (по Заварзину). Приложение 3  Рис.3. Схема строения волоса. 1 — волосяная сумка; 2 — корковое и 3 — мозговое вещество; 4 — кутикула; 5 — наружное эпителиальное влагалище; 6 — два слоя внутреннего эпителиального влагалища; 7 — волосяная луковица; 8 — волосяной сосочек; 9 — волосяная воронка; 10 — сальная железа; 11 — мышца, поднимающая волос; 12 — ростковый слой эпидермиса; 13 — роговой слой эпидермиса. |