СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. Курсовая (стрептококки). Оглавление введение. Стрептококки это группа граммположительных анаэробных бактерий шаровидной формы

Скачать 389.9 Kb. Скачать 389.9 Kb.

|

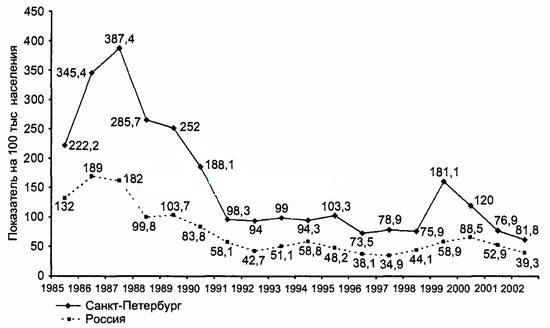

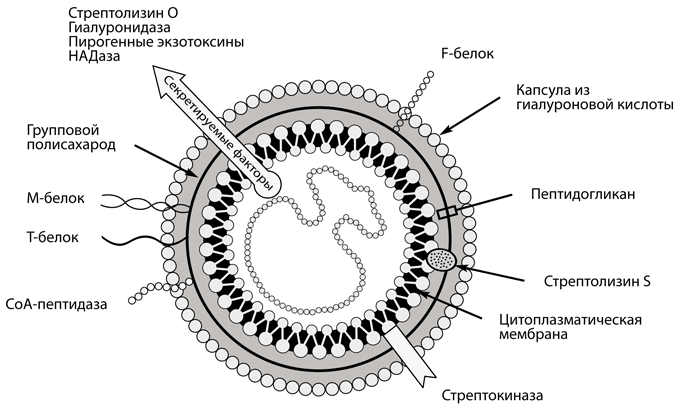

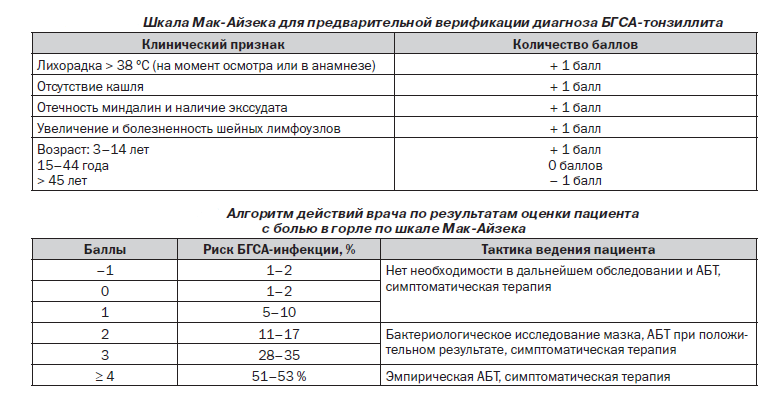

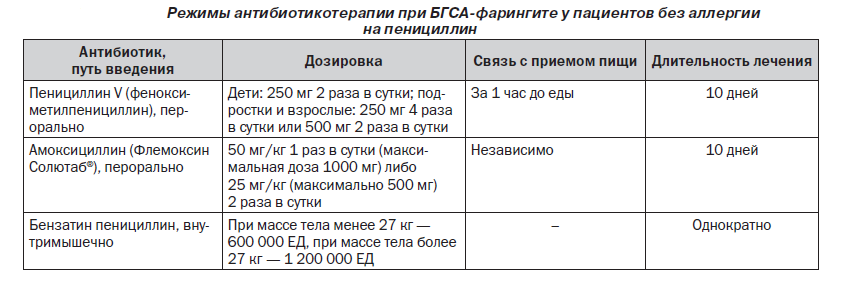

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ. Стрептококки – это группа граммположительных анаэробных бактерий шаровидной формы. Различные виды стрептококков составляют порядка 30-60% бактерий глотки, заселяют желудочно-кишечный тракт, кожу, слизистую оболочку дыхательных путей, ротовую полость. Эти бактерии, являясь частью нормальной микрофлоры человека, при условии снижения местного или общего иммунитета, способны вызывать патологические процессы от пищевых отравлений до процессов гнойного характера в различных органах. В зависимости от особенностей роста на различных средах различают α-, β- и γ- стрептококки. Но тем не менее под термином «стрептококковая инфекция» в основном понимают группу заболеваний, которая вызвана β -гемолитическим стрептококком группы А (далее БГСА), так как это самая распространённая на сегодняшний день бактериальная инфекция человека. Именно эту группу заболеваний я и буду рассматривать в своей курсовой работе. К таким заболеваниям относят, например, скарлатину, рожу, местные и генерализованные гнойно-воспалительные процессы. Но инфекция, вызванная БГСА опасна своими осложнениями, при этом могут поражаться почки, сердце, суставы и нервная система. Особенно часто такие осложнения встречаются у детей. По данным Министерства Здравоохранения ежегодно в России более 10 млн. детей и лиц юношеского возраста переносят респираторную СГА - инфекцию. На территории РФ, начиная с 2000г., СГА инфекция ежегодно отмечалась среди 3,1 млн. человек (207,1 на 10 000 населения). Удельный вес детей составлял в РФ 33% (991 тыс. случаев или 389,7 на 10 000 населения), подростков – 9% (273,9 тыс. случаев или 377,8 на 10 000 населения ежегодно). Действительность такова, что из заболеваний стрептококковой этиологии регистрации в России подлежит только скарлатина (см. Приложение№1). По динамики заболеваемости можно судить о её неравномерности. Практическое значение имеет сезонная заболеваемость, которая составляет порядка 50-80% от годовой. Уровень сезонной заболеваемости в основном определяется детьми в возрастной категории от 3 до 6 лет, которые посещают детские сады. Плотность резервуара возбудителя и прослойка детей с ослабленным иммунитетом в основном и определяют заболеваемость стрептококковыми инфекциями. Согласно результатам американских исследований, «практически каждый ребенок, достигший 5-летнего возраста, имеет в анамнезе перенесенную БГСА-инфекцию глотки, а 13-летний – до 3 эпизодов заболевания» [3]. Проблема стрептококковой инфекции, а особенно её осложнений, учитывая проблему антибиотикорезистентности вследствие беспорядочного употребления антибиотиков пациентами и не всегда обоснованном их назначении врачами, актуальна как никогда в современном мире. Своевременная диагностика, рациональная антибактериальная терапия, слаженная работа среднего медицинского персонала амбулаторного и стационарного звена, консультирование родителей на всех этапах болезни ребёнка - всё это позволяет снизить число осложнений стрептококковых инфекций, предотвратить рецидивы. Целью моей курсовой работы является выявление роли медицинской сестры в профилактике осложнений инфекции, вызванных БГСА, у детей. Ведь грамотно разработанные меры профилактики позволят снизить уровень рецидивов инфекции, а также количество осложнений и в целом позволят увеличить иммунную прослойку в целевом сегменте, что, безусловно, отразится в дальнейшем на здоровье населения в целом. Задачи исследования: Изучить проблему стрептококковой инфекции, рассмотрев такие аспекты, как клиническая картина, диагностика, лечение, осложнения. На основании изученного материала сформулировать основные принципы профилактики осложнений стрептококковых инфекций у детей и определить роль медсестры в этой профилактической деятельности. По итогам проделанной работы составить памятку, которая будет иметь практическую значимость в сестринской работе с родителями ребёнка, страдающего стрептококковой инфекцией. ГЛАВА 1. СТРЕПТОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ. 1.1 Возбудитель стрептококковой инфекции. Стрептококк - это бактерия, которая относится к семейству стрептококковых. Согласно учебнику Воробьёва, стрептококки «представляют собой сферические или овоидные клетки, размером 0,5-2 мкм»[5]. Выделяют порядка двадцати серогрупп, которые обозначаются буквенно. В моей курсовой работе речь пойдёт о стрептококках группы А, поскольку именно им принадлежит основная роль в патологии человека (см. Приложение №2). У этих бактерий есть несколько факторов патогенности. Основным является белок М, поскольку обладает антифагоцитарным действием, маскируя рецепторы для компонентов комплемента. Другим фактором патогенности является капсула, образованная гиалуроновой кислотой, которая защищает бактерию от фагоцитоза и минимально иммуногенна, так как гиалуроновая кислота является естественной составляющей нашего организма. Стрептококки также способны продуцировать так называемые факторы агрессии (стрептолизины S и O, гиалуронидазу, стрептокиназу) и эритрогенный токсины, что играет определённую роль в диагностике стрептококковых инфекций. Стрептококки группы А продуцируют: гиалуронидазу, которая облегчает распространение бактерий на соединительную ткань; никотинамидадениндинуклеатидазу, которая обладает лейкотоксическим и кардиотоксическим действием; стрептокиназу, которая приводит к раствороению фибриновых волокон; эритрогенные токсины, которые обладают пирогенным действием; кардиогепатический токсин, который поражает миокард и диафрагму, а также провоцирует образование гранулём в печени. 1.2 Эпидемиология стрептококковой инфекции. Как я уже упоминала, стрептококки являются условно-патогенной микрофлорой (УПФ) организма человека и животных. Поэтому стрептококки не имеют органного тропизма и могут вызывать заболевания различные по своей локализации, механизмам и путям передачи. Преобладающую роль играет аэрогенная передача инфекции воздушно-капельным путём, реже реализуется фекально-оральный механизм. Источник инфекции – больные люди или носители. Наиболее опасны из них пациенты с локализацией инфекции в области верхних дыхательных путей, поскольку выделение возбудителя в этом случае происходит во время кашля, чихания или интенсивного разговора на близком расстоянии. Стрептококки группы А в норме присутствуют на кожных покровах и слизистых человека. Естественная восприимчивость к стрептококку высока, часто заболевание проявляется у людей с фоновым вторичным иммунодефицитом, например, в течение или после перенесённых респираторных вирусных инфекций, у детей в силу несовершенства иммунной системы. Дополнительные факторы, которые могут способствовать передаче возбудителя, это высокая влажность в помещении и низкая температура воздуха. Заболевания, которые вызваны стрептококками группы А, можно разделить на первичные, вторичные и редко встречающиеся формы. К первичным формам относят стрептококковые поражения ЛОР-органов (ангины, острые фарингиты, отиты и др.), кожи (импетиго, эктиму), а также скарлатину, рожу. К вторичным формам относят заболевания с аутоиммунным механизмом (ревматизм, гломерулонефрит, васкулиты) и заболевания, при которых аутоиммунный механизм не выявлен (токсико-септические - метатонзиллярный и перитонзиллярный абсцессы, некротические поражения мягких тканей). Редкие формы - некротические фасциит и миозит, энтерит, очаговые поражения внутренних органов, синдром токсического шока, сепсис и др. Стоит отметить, что заболевания с аутоиммунным механизмом иногда классифицируют как осложнения первичной стрептококковой инфекции в виду, например, несвоевременно начатого лечения или при несоблюдении предписанной лечащим врачом схемы при амбулаторном лечении. Существует также деление стрептококковых инфекций на острые и хронические, при которых стрептококк является главным и единственным возбудителем, и острые и хронические заболевания, при которых стрептококк один из множества возбудителей. Иммунитет после перенесённого заболевания вырабатывается антитоксический ко всей А-группе β-гемолитических стрептококков, антимикробный иммунитет менее стоек, типоспецифичен и недлителен. Поэтому всегда возможно заражение другим сероваром возбудителя. Антитела к белку М обнаруживаются практически у всех пациентов со 2-5 недели болезни. Необходимо помнить о том, что после перенесённой стрептококковой инфекции возможна сенсибилизация организма по типу ГЗТ, которая играет определённую роль в патогенезе многих постстрептококковых осложнений. 1.3 Клиническая картина стрептококковой инфекции. Поскольку под стрептококковой инфекцией чаще всего понимают заболевания, вызванные гноеродным стрептококком (S.pyogene), то речь пойдёт о клинической картине именно этой группы заболеваний. Наиболее часто заболевание стрептококковой этиологии развивается после попадания возбудителя на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, зева и глотки. Липотейхоевая кислота в составе клеточной стенки, белок М способствуют сцеплению бактерии с поверхностью миндалин. При размножении стрептококк выделяет токсины, которые вызывают воспалительный процесс в тканях миндалин. Далее возбудитель, распространяясь с лимфотоком, вызывает регионарное воспаление лимфоузлов (лимфаденит). Токсический компонент патогенеза БГСА-инфекции связана с попаданием в кровь ребёнка экзотоксинов, вырабатываемых бактерией. Это способствует расширению мелких сосудов кожи, что клинически выражается в виде гиперемии и точечной сыпи, как, например, при скарлатине. Поскольку у ребёнка, который впервые встретился с БГСА ещё нет антитоксического иммунитета, то инфекция чаще всего протекает с сильной интоксикацией, повышением температуры тела до фебрильных цифр, головной болью и рвотой, характерна вялость, слабость. В тяжёлых случаях могут быть гемодинамические нарушения, кровоизляиния в кору надпочечников, изменения в миокарде. Септическая линия патогенеза проявляется гнойными и некротическими изменениями на месте инвазии возбудителя и гнойными осложнениями. Подобные проявления могут возникать в разные периоды заболевания, иногда они являются ведущими с первых дней острой фазы болезни. Классический пример – лакунарная или фолликулярная ангина при стрептококковом тонзиллофарингите. Также могут поражаться придаточные пазухи носа, диагностируют гнойный отит, аденофлегмону. При некротических отитах процесс может переходить на костную ткань, твердую мозговую оболочку. Происходит накопление возбудителя в различных органах и системах, что при несвоевременной терапии ведёт к развитию очагов гнойного воспаления. Аллергическая линия патогенеза находит своё отражение в осложнениях первичной БГСА-инфекции таких как, гломерулонефрит, артрит, эндокардит и других. В качестве примера поверхностного поражения кожи и слизистых можно назвать стрептококковый тонзиллофарингит, который я уж упоминала. Рожистое воспаление не требует отдельного обсуждения, посколько малоконтагиозно и редко регистрируется у детей. Импетиго – это ещё один из вариантов классической стрептококковой инфекции, который начинается с образования на коже гиперемии и пузырей (фликтен), сопровождается характерной интоксикацией, заразно и требует изоляции больного ребёнка. Но стоит отметить, что «кожная» форма стрептококковой инфекции «ассоциируется с инфекционно-аллергическим поражением почек, практически не вызывая ревматической лихорадки»[1, с.10]. Что касается инвазивных форм стрептококковой инфекции, которые поражают глубокие ткани и внутренние органы, то здесь характерен ряд синдромов: Синдром стрептококкового токсического шока (ССТШ) – по некоторым данным развивается в 3 случаях на 100 тыс пациентов. Характерна лихорадка, озноб, боль в мышцах и диарея. Некроз мягких тканей (некротический фасциит, миозит). Группа состояний, которая не отвечает первым двум синдромам. К ней относится бактериемия в том числе с очагами стрептококковой инфекции (менингит, пневмония, сепсис, остеомиелит и др.) К клинико-лабораторным признакам инвазивной стрептококковой инфекции также относят: Падение систолического АД до 90 мм рт.ст. и ниже. Поражение двух и более органов: почечная недостаточность, гемокоагуляционные нарушения: количество тромбоцитов снижается до 100×106/л и менее; поражение печени: трансаминазы и общий билирубин могут повышаться в 2 раза и более. острый РДС: острое начало гипоксемии (при этом отсутствуют признаки поражения сердца); повышение проницаемости капилляров; распространённый отёк (наличие жидкости в плевральной или перитонеальной области); распространённая эритематозная пятнистая сыпь; лабораторный критерий — выделение стрептококка группы А. 1.4 Лабораторная диагностика стрептококковой инфекции. Для того, чтобы поставить достоверный диагноз при подозрении на стрептококковую инфекцию, необходимо провести бактериологическое исследование с выделением видов стрептококков. Это позволяет на ранних этапах заболевания назначить ребёнку наиболее эффективные схемы лечения заболевания и предупредить осложнение первичной стрептококковой инфекции (гломерулонефрит, васкулит, ревматизм). Поскольку опасность БГСА высока, в России принят ряд мер по борьбе со стрептококковой инфекцией. Основные требования утверждены санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" и методическими указаниями МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». Вышеуказанные документы должны исполняться во всех лечебно-профилактических учреждениях врачами и средним медицинским персоналом. Главная цель - недопущение развития осложнений. Это возможно только при обоснованном, своевременном и как можно более раннем назначении антибактериальной терапии. В этих нормативных документах стоит отметить два основных требования: активное выявление больных стрептококковой инфекцией, в том числе «при обращении населения за медицинской помощью в организации здравоохранения, при оказании медицинской помощи на дому, на приёме у врачей, занимающихся частной медицинской практикой…»[9]; проводить лабораторную диагностику стрептококка А у больных тонзиллитом (ангиной), острым синуситом, пневмонией, острым инфекционным отитом и рядом других заболеваний. По данным исследований в России диагностика БГСА практически никогда не проводится из-за того, что доступные современному врачу-педиатру методы исследования не соотвествуют целям. До сих пор основным бактериологическим исследованием является посев. Главным и существенным недостатком является длительность ожидания результата исследования, учитывая то, что для предупреждения осложнений рациональная антибактериальная терапия должна быть назначена как можно раньше. Таким образом, педиатры принимают решение о назначении антибиотика на основании клинических проявлений, что по некоторым данным в 24% случаев не обосновано. Очевидно, что крайне важно как можно скорее диагностировать стрептококковую инфекцию. Для такой экспресс-диагностики используют специальные методы идентификации стрептококков группы А, которые позволяют в течение 15-20 мин диагностировать острую стрептококковую инфекцию. В июне 2010 г. в России зарегистрирован стрептококковый экспресс-тест (Streptatest, компания Laboratoires Dectra Pharm & Sbh) для диагностики тонзиллофарингита (см. Приложение), вызванного БГСА (регистрационное удостоверение№ ФСЗ 2010/07266 от 24 июня 2010 г.). Есть данные о клинических испытаниях Streptatest, проведённых в США. В них приняло участие более 500 человек. Тест показал чувствительность 97,3%, и специфичность 95,3 % по отношению к идеально проведённому культуральному исследованию. Этот метод диагностики пока не нашёл широкого применения в виду своей высокой стоимости, хотя, на мой взгляд, его внедрение позволило бы сократить расходы на другие лабораторные исследования, функциональную диагностику, оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, задействованных в дальнейшем процессе лечения и реабилитации пациентов с теперь уже осложнениями стрептококковой инфекции. Стрептококковые инфекции всегда вызывают специфический иммунный ответ. В этой связи стоит упомянуть и такие серологические методы исследования как определение титров антител к внеклеточным стрептококковым антигенам - стрептолизину О, дезоксирибонуклеазе В, гиалуронидазе или никотинамид-адениндинуклеотидазе. Широко известен анализ крови на антистрептолизин О (АСЛО), который часто назначается врачами в преимущественно детям с заболеваниями почек, сердца, суставов в том случае если есть подозрение на стрептококковую природу этих заболеваний. Нормальное содержание антистрептолизина О в крови зависит от возраста ребёнка и составляет по некоторым данным: до 7 лет – до 100МЕ/мл, от 7 до 14 лет – до 150 МЕ/мл. Сейчас всё чаще используются системы иммунодиагностики, основанные на определении антител к компонентам клеточной стенки стрептококков (как правило группоспецифическому полисахариду в случае БГСА). Этот вид диагностики имеет практичское значение при прогнозировании развития осложнений (ревматизма, гломерулонефрита) с дальнейшим формированием, например, ревматических пороков сердца у детей. Своевременная лабораторная диагностика БГСА у детей является залогом успешности дальнейшего лечения и профилактикой осложнений, вызванных стрептококковой инфекцией. 1.5 Лечение стрептококковой инфекции. Итак, что касается лечения детей с БГСА-инфекцией, то нужно помнить, что основными показаниями к госпитализации ребёнка являются: тяжесть основных клинических проявлений независимо от клинической формы заболевания (больные тяжелыми и среднетяжелыми формами, с осложнениями и сопутствующими заболеваниями), возраст ребёнка (дети до 2 лет), неблагоприятная эпидемиологическая обстановка (дети из закрытых детских учреждений, общежитий, коммунальных квартир) неблагоприятные социально-бытовые условия (невозможность организации лечения и ухода на дому). Генерализованные формы болезни всегда требуют стационарного лечения. Главную роль при лечении стрептококковой инфекции как в стационаре, так и в домашних условиях играет своевременная антибиотикотерапия. Её цель – «эрадикация БГСА, что способствует не только ликвидации симптомов инфекции, но и предупреждает ранние и поздние осложнения, а также предотвращает распространение инфекции, формирование иммунопатологических вариантов БГСА-инфекции»[1, с.12]. До сих пор стрептококки высокочувствительны к антибиотикам пенициллинового ряда, что определяет выбор антибактериального препарата для этиотропного лечения (см Приложение №4). Лечение антибиотиками пенициллинового ряда должно проводится не менее 10 дней. Стоит отметить также основные ошибки в ходе терапии согласно клиническим рекомендациям Министерства Здравоохранения РФ [7,с.26]: пренебрежение экспресс-диагностическим и микробиологическим исследованием; необоснованное предпочтение местного лечения (полоскание и др.) в ущерб системной антибиотикотерапии; недооценка клинической и микробиологической эффективности и безопасности пенициллинов; назначение сульфаниламидных препаратов (в том числе сублингвально), ко-тримоксазола, тетрациклина, фузидина; cокращение курса антибиотикотерапии при клиническом улучшении. В том случае если лечение начато поздно, пенициллины могут оказаться неэффективны. Альтернативой этой группе антибиотиков для людей с аллергическими реакциями могут послужить макролиды и линкозамиды. В повседневной практике для определения тактики ведения пациентов, снижения риска необоснованного назначения антибиотиков используется шкала Мак-Айзека, которая представлена в Приложении №4. Стоит отметить, что согласно исследованиям «у каждого третьего ребенка с ангиной стрептококковой этиологии, пиогенный стрептококк сочетался с возбудителями, выделяющими β-лактамазы, что может способствовать неудачам пенициллинотерапии»[8,с.55]. Сейчас многие педиатры для комплексного лечения стрептококковых инфекций, локализованных в верхних дыхательных путях, назначают препараты, изготовленные на основе компонентов бактерий, такие как имудон, ИРС-19, рибомунил, бронхомунал. Поскольку данные препараты содержат антигены микроорганизмов провоцирующих инфекционные процессы в ротоглотке, активизируется специфическая неспецифическая защита организма, что в дальнейшем снижает риск возникновения осложнений и сокращает длительность клинических проявлений. Стоит помнить, что лечение стрептококковой инфекции должно быть комплексным, нельзя пренебрегать этапом реабилитации во избежание перехода инфекции в хроническую форму или осложнений. Лечение, как метод профилактики осложнений, в данном случае может включать в себя физиотерапевтическое лечение, закаливание,санаторно-курортное лечение, консультации специалистов. 1.6 Роль медицинской сестры в профилактике БГСА инфекции у детей. Цель моей курсовой работы – это определение роли медицинской сестры в профилактике осложнений стрептококковой инфекции у детей. Для удобства восприятия хотелось бы разделить профилактику в условиях стационара и на амбулаторном этапе. В стационар, как мы уже выяснили, попадают дети с тяжёлыми и генерализованными формами БГСА-инфекции. И опять же основной целью профилактики является недопущение развития осложнений. Медсестра в данном случае именно то человек, который находится при ребёнке 24 часа в сутки, видит динамику течения заболевания, контролирует его состояние. С точки зрения профилактики постстрептококковых осложнений основной компетенцией медицинской сестры является выполнение назначений врача. Как правило, это касается антибактериальной терапии с той лишь разницей от домашних условий лечения, что в больнице строгое соблюдение кратности инъекций и дозировки препарата возложено на медсестру, а не на родителей ребёнка. Огромную роль, играет консультирование родителей и самого пациента. Этого я подробнее коснусь во 2 главе. Мне бы хотелось сделать акцент на профилактической работе медсестры амбулаторного звена. На поликлиническом этапе профилактика, как мне кажется, должна захватывать множество специалистов амбулаторного звена, в частности медицинских сестёр, работающих не только в детских поликлинических отделениях, но и медсестёр школ и детских садов. Именно они первые взаимодействуют с детьми, у которых сеть подозрение и характерные симптомы БГСА-инфекции. Как мы уже выяснили, сезонный уровень заболеваемости определяется в основном за счёт детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Поэтому крайне важно, чтобы заболевший ребёнок был «высажен» на больничный и не посещал детский сад или школу, дети с клиническими признаками респираторной инфекции в детский сад и школу приниматься не должны, это компетенция медсестры образовательного учреждения. «Ранняя и активная диагностика и изоляция заболевших имеет особое значение, т.к. начальными проявлениями эпидемического процесса респираторной стрептококковой инфекции преимущественно являются стертые и нетипичные клинические формы (ОРЗ стрептококковой этиологии, катаральные ангины и т.д.)»[9]. Таким образом, медсестра обеспечивает тщательный доврачебный осмотр с последующей изоляцией пациента до уточнения диагноза педиатром. В детских образовательных учреждениях при выявлении случаев скарлатины медсестра обязана наложить на группу/класс карантин сроком на 7 дней с момента изоляции последнего больного, а также осуществлять ежедневую термометрию и осмотр зева и кожных покровов у детей. С целью профилактики реализации воздушно-капельной передачи возбудителя в организованных коллективах детей «проводят санитарно-гигиенические мероприятия: уменьшение численности коллектива, его скученности, общие санитарные мероприятия, а также превентивное экспресс-обследование с целью выявления носителей и контактных лиц»[7]. Конечно, желательно, чтобы в распоряжении медсестры и врача были экспресс-тесты на определение стрептококковой инфекции, но, как я уже говорила, они есть далеко не везде. Далее ребёнок проходит этап, который может повлиять на дальнейшее течение заболевания. Это этап диагностики и лечения. На данном этапе функции медсестры могут включать в себя: взятие мазков из зева на бактериологическое исследование или экспресс-тест на стрептококковую инфекцию; консультирование родителей пациента о правилах приёма антибактериальных препаратов, особенностях ухода за ребёнком при стрептококковой инфекции. В главе 2 я подробнее рассмотрю этап амбулаторного лечения в рамках представленной ситуационной задачи. Особую роль в профилактике осложнений инфекций стрептококковой этиологии играют медицинские сёстры на этапе реабилитации ребёнка после стрептококковой инфекции. Грамотно построенный реабилитационный процесс в этом случае очень важен, он не позволит перейти инфекции в хроническую форму и предотвратит возникновение осложнений. Выводы. Итак, исходя из вышеизложенного, становится, очевидно, что своевременная диагностика и адекватная антибиотикотерапия в составе комплексного лечения и реабилитации служат основным мероприятием первичной профилактики осложнений БГСА-инфекции у самой уязвимой группы пациентов – детей. Медицинским сестрам в осуществлении данных мероприятий отводится очень важная роль. ГЛАВА 2. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ СТРЕПТОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ. 2.1 Ситуационная задача Участковая медсестра была направлена 16 марта для взятия мазка из зева к ребёнку (девочка) 5 лет, вес 17 кг. Жалобы на повышение температуры до 39,20С, слабость, недомогание, боль в горле при глотании, отсутствие аппетита, отказ от питья, сильная потливость. От мамы ребёнка известно, что 3 дня назад её дочь промочила ноги на прогулке в детском саду, а заболела девочка 2 дня назад. Заболевание началось вечером с подъёма температуры до фебрильных цифр, слабости. Утром следующего дня появилась сильная боль в горле. Объективно состояние девочки средней тяжести. Ребёнок капризный, беспокойный, не встаёт с постели, кожные покровы влажные, видимые слизистые чистые, розовые. При осмотре зева врачом накануне отмечается увеличение и гиперемия миндалин, гнойные налёты на них. Подчелюстные лимфоузлы пальпируются, увеличены в размерах и болезненны. ЧСС = 129 уд/мин. Мама обеспокоена болезнью дочери, отмечает, что девочка болеет ангиной уже третий раз за последние полгода. Во время последней болезни назначенные врачом лекарственные средства (Флемоксин Солютаб) мама перестала давать ребёнку через 4 дня после назначения, как только упала температура, чтобы «не травить дочь таблетками». Из расспросов мамы становится известно, что дочь родилась на 39й неделе беременности, весом 3650 гр. Посещается детский сад с 1,5 лет. Ест плохо и выборочно, только определённые продукты, витамины не принимает. В возрасте 4 лет девочка перенесла ветряную оспу. Условия проживания удовлетворительные. Девочка живёт в одной комнате со старшей сестрой (7,5 лет). Ребёнок напуган появлением медицинского работника и необходимостью проведения манипуляции, спрятался под одеяло. Мама обеспокоена, задаёт медсестре вопросы по правилам приёма назначенных препаратов. Проблемы пациента: Боль в горле, лихорадка, астения Страх перед манипуляцией (мазок из зева) Проблемы родителя: Страх за здоровье дочери Дефицит информации об уходе за ребёнком Дефицит информации о заболевании и профилактике осложнений. Дефицит информации о правилах приёма антибактериальных препаратов. В данном случае перед медсестрой ставится сразу несколько задач, решение которых я приведу ниже. 2.2 Роль медсестры в профилактике осложнений стрептококковой инфекции у детей. Как видно из ситуационной задачи у ребёнка есть ряд факторов риска, которые могут способствовать снижению иммунитета, рецидивам стрептококковой инфекции и повышать риск осложнений: Неполноценное питание, и как следствие гиповитаминоз; Переохлаждение на прогулке; Перенесённая в анамнезе ветряная оспа, которая может способствовать снижению иммунитета ребёнка; Проживание в одной комнате со старшей сестрой, которая теоретически может быть носителем стрептококковой инфекции; Дефицит знаний родителя о правилах лечения и ухода за ребёнком со стрептококковой инфекцией, особенностях периода реабилитации, необходимости комплексного подхода. Как становится понятно из ситуационной задачи, амбулаторный этап лечения детей с инфекциями стрептококковой этиологии очень важен, поскольку родители заболевшего ребёнка могут быть мало осведомлены об особенностях течения, лечения и осложнений стрептококковой инфекции. Медсестра должна компетентно проконсультировать их по следующим вопросам: Забор мазка из зева. Данная манипуляция может проводиться медицинской сестрой для дальнейшего посева на флору и чувствительность к антибиотикам, а также для проведения экспресс-тестирования (Streptatest). Медсестра должна иметь при себе бланки на направлений на контрольное бактериологическое исследование или дополнительный набор для проведения экспресс-теста. В рассматриваемой ситуации девочка живёт в одной комнате со своей старшей сестрой, которая, вероятно, может является бессимптомным носителем стрептококка. Согласно условиям ситуационной задачи ребёнок боится вышеуказанной манипуляции, но она, как своевременная диагностика, необходима для корректировки дальнейшего лечения и соответственно профилактики осложнений. Медсестра должна прибегнуть к приёму терапевтической игры: наладить контакт с девочкой, дать ей подержать и ознакомиться с материалами для манипуляции, провести эту манипуляцию при её помощи любимой игрушке, доказать и убедить ребёнка в том, что манипуляция безопасна и безболезненна. Безусловно, для всего этого медсестра должна иметь запас времени и приходить к пациенту заблаговременно, учитывая возможные задержки. Особенности приёма лекарственных средств, в частности антибиотиков. Ликвидация дефицита знаний родителя. Медсестрой проводится беседа о необходимости строгого соблюдения дозы, курса, кратности и правилах приёма антибактериальных препаратов назначенных врачом во избежание дальнейших осложнений стрептококковой инфекции. Из задачи становится понятно, что мама девочки не осведомлена о необходимости соблюдения курса приёма антибиотиков, что может способствовать выработке резистентности данного штамма бактерий к ним. Известно, что клиническое выздоровление наступает раньше бактериального, именно поэтому в большинстве случаев и в представленной мной задаче курс лечения прерывается по инициативе родителя пациента, а это в свою очередь может привести к развитию осложнений стрептококковых инфекций. Медицинская сестра должна также проинформировать маму ребёнка об особенностях применения и дозировках жаропонижающих средств соответственно возрасту, лекарственных средств для местного применения (полоскания, спреи, таблетки для рассасывания). Либо убедится в осведомлённости мамы по данному вопросу. Средства для местного применения должны использоваться за час-полтора до или через полчаса после еды, питья. Отвлекаясь от ситуационной задачи в рамках антибактериального лечения скажу, что детям, которые часто болеют стрептококковыми инфекциями, например, ангиной, ревматизмом, а также находящимся в закрытых коллективах с напряжённой эпидемиологической обстановкой или контактировавшими с больными стрептококковой инфекцией в качестве профилактики назначают антибиотики пролонгированного действия, такие как Бициллин-5 или Бициллин-1 внутримышечно. Процедурная медсестра ДПО должна хорошо владеть техникой введения этих препаратов. Инъекции Бициллинов проводятся глубоко внутримышечно сразу у постели пациента, место инъекции растирать нельзя. Особенности ухода за ребёнком при лихорадке; В данном случае у девочки наблюдается повышение температуры до фебрильных цифр. Медсестра должна информировать родителей о периодах лихорадки и особенностях ухода в каждом из них, при необходимости успокоить маму и оказать психологическую поддержку. Особенности диеты. Так как девочка отказывается от еды, насильно кормить ребёнка не следует. Безусловно, питание в период стрептококкового заболевания должно удовлетворять потребностям ребёнка, легко усваиваться, учитывая то, что температура тела пациента повышена. Также, при тонзиллитах и фарингитах стрептококковой этиологии ребёнок испытывает сильнейшую боль в горле, и «питание должно быть таким, чтобы миндалины не травмировались, и боль при глотании минимизировалась: супы-пюре, 5% жидкие каши, паровое протёртое мясо, тушёные овощи в виде запеканок»[2,с.35]. Медсестра также рекомендует обильное питьё, которое способствует повышению диуреза и выведению токсинов: следует отдать предпочтение теплым чаям, ягодным морсам при отсутствии аллергии, можно дать жидкие кисели, отвар шиповника, сухофруктов или облепихи, теплая минеральная вода без газа. Особенности режима. При тяжёлых и среднетяжёлых формах, а также при повышении температуры ребёнку назначают постельный режим. В острой фазе заболевания должна быть исключена любая физическая нагрузка. Общение медицинской сестры и её работа не будет ограничиваться только вышеизложенными пунктами. Для полноценной и грамотной профилактики осложнений стрептококковой инфекции, восстановления здоровья пациента и недопущения перехода инфекции в хроническую форму (или для ремиссии хронического процесса) необходима работа среднего медицинского персонала поликлиники по следующим пунктам: Физиотерапевтическое лечение. В комплексном лечении локализованных в верхних дыхательных путях стрептококковых инфекций (например, ангина), могут применятся следующие виды физиотерапевтического лечения: УВЧ (20 Вт, 5 минут каждый день), УФО зева и носа (по 1 биодозе в день). Далее при наступлении клинического выздоровления может назначаться общее УФО с целью иммунокоррекции и иммунопрофилактики, ультразвуковая терапия (0,5 Вт/см2 по 3 минуты с каждой стороны на подчелюстную область), аэрохольтерапия (среднедисперсные ингаляции) с минеральными водами, травами (эвкалипт ромашка, календула – при отсутствии аллергических реакций). Вышеуказанные примеры затрагивают непосредственно компетенцию работы медицинской сестры физиотерапевтического отделения. Гигиеническое воспитание и обучение. Если ребёнок дошкольного или младшего школьного возраста, обучение должно проводиться совместно с родителями. Необходимо научить ребёнка и родителей правильной гигиенической обработке рук, обработке продуктов перед едой. Это может практически в 2 раза снизить риск заражения. Необходимо внушить ребенку правила личной гигиены в общественных местах: объяснить запрет на использование чужих столовых приборов, кружек, носовых платков, объяснить, что нельзя пробовать чужую еду – например, откусывать от надкушенного яблока или конфеты. В ситуационной задаче пациентка живёт в одной комнате со старшей сестрой, которая, теоретически может быть носителем стрептококковой инфекции, поэтому соблюдение правил личной гигиены здесь особенно актуально. Консультирование родителей и ребёнка о необходимости ведении здорового образа жизни. Этот пункт включает в себя рекомендации по закаливанию, правильному питанию (полноценное питание с достаточным количеством белков, витаминов А, С, Е и группы В, микроэлементов). Санаторно-курортное лечение. Ребёнку с рецидивирующими стрептококковыми инфекциями с целью общего укрепления организма должно быть рекомендовано санаторно-курортное лечение. Если у родителей нет возможно отправить ребёнка в процессе реабилитации в санаторий, медсестра может порекомендовать пациенту и его родителям аэротерапию (прогулки на свежем воздухе, воздушные ванны), талассотерапию, спелеотерапию, посещение галокамеры, закаливание. Это крайне важно для укрепления иммунитета ребёнка, поскольку, как было сказано выше, стрептококковые инфекции чаще поражают детей со сниженным иммунитетом. Медсестра должна, получив обратную связь, убедиться, что родители пациента и сам пациент в силу возраста хорошо проинформированы и осознают всю значимость грамотного ухода, лечения и профилактических действий. В случае необходимости нужно оставить памятки (см. Приложение 5) или записать необходимую информацию. Выводы: Сестринская работа с детьми со стрептококковой инфекцией очень важна для профилактики постстрептококковых осложнений. Работа медсестры идёт по нескольким направлениям, одно из которых – просветительская работа и гигиеническое воспитания детей и родителей. Во избежание осложнений важно вовремя, грамотно доступным языком донести до людей, обеспечивающих уход за ребёнком важность соблюдения правил приёма антибиотиков, соблюдения режима и строгого выполнения всех назначений врача. Профилактическая деятельность медсестры затрагивает не только амбулаторное и стационарное звено, но также медсестёр школ и детских садов, в компетенцию которых входит раннее выявление детей со стрептококковой инфекцией, что обеспечит снижение риска осложнений. Важную роль играют медсёстры, работающие в реабилитационной сфере: кабинетах физиотерапии, массажа, ЛФК, в том числе и детских санаториях. Проведением соответствующих процедур они способствуют укреплению иммунитета ребёнка, усилению сопротивляемости его организма инфекциям. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе написания курсовой работы поставленная цель достигнута, задачи решены. Данная курсовая работа имеет практическую значимость, поскольку в ходе мною была составлена памятка для родителей об основах профилактики осложнений стрептококковых инфекций у детей, которая может служить частью санитарно-просветительской работы, проводимой как в детских поликлиниках, так и детских образовательных учреждениях. Стрептококковые инфекции у детей – это очень актуальная проблема современной педиатрии. В настоящее время в России ежегодно регистрируют 6–8 млн. случаев только респираторных стрептококковых инфекций, учёт всех форм заболевания не ведётся и представить масштабы сложно. В некоторых источниках есть данные, что экономический ущерб от стрептококковых инфекций и их последствиями, примерно в 10 раз выше, чем таковой от вирусного гепатита. Среди изучаемых стрептококкозов экономически наиболее значима ангина (57,6%), ОРЗ стрептококковой этиологии (30,3%), рожа (9,1%), скарлатина и активный ревматизм (1,2%) и, наконец, острые нефриты (0,7%). На ревматические болезни приходится до 15% всех хронических заболеваний. В своей работе я рассматриваю заболевания, вызванные Streptococcus pyogenes (БГСА), поскольку в большинстве случаев, говоря о стрептококковых инфекциях, имеют в виду именно этот возбудитель. Заболевания такой этиологии могут быть вызваны нарушением правил личной гигиены, и в данном случае реализовывается контактно-бытовой путь передачи инфекции, но ведущая роль, конечно, принадлежит воздушно-капельному пути. Сезонные вспышки заболеваемости определяются в основном детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Именно эту целевую группу я рассмотрела в своей ситуационной задаче, и определила основные направления работы медицинской сестры в случае заболевания ребёнка. Изучив вопрос, я выяснила, что профилактикой стрептококковых осложнений, таких как, например, гломерулонефрит, васкулит, ревматизм, является своевременное выявление и в особенности лечение стрептококковой инфекции. Это отражено в СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" и методических указаниях МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». Лечение стрептококковой инфекции обязательно должно включать использование антибиотиков пенициллинового ряда. Медицинская сестра играет большую роль в профилактике осложнений стрептококковой инфекции на всех этапах: амбулаторном, стационарном, при санаторно-курортном лечении. Медсестра должна установить доверительные отношения с родителями больного ребёнка, в беседе выяснить дефицит информированности по тем или иным аспектам лечения стрептококковой инфекции, что в дальнейшем будет увеличивать риск развития осложнений. Необходимо грамотно, понятным языком преподнести всю информацию, получив обратную связь, убедится в приверженности родителей лечению, готовности следовать всем рекомендациям. Консультирование и просветительская работа в этой области может осуществляться при помощи бесед, памяток, буклетов, на приёме у врача-педиатра. Каждый студент медицинского колледжа, безусловно, владеющий информацией о заболевании, как будущий медицинский работник, также по мере возможности должен участвовать в просветительской работе. Только совместными действиями можно снизить заболеваемость стрептококковыми инфекциями и тем более предотвратить их осложнения. ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение№1 «Динамика заболеваемости скарлатиной в Санкт-Петербурге и России»  Приложение№2. «Строение клетки стрептококка»  Приложение№3 Э  кспресс-тест на стрептококк. кспресс-тест на стрептококк. Приложение№4 Шкала Мак-Айзека и тактика ведения пациентов с тонзиллитом БГСА-этиологии.   Приложение№5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Анохин В.А. Стрептококковая инфекция у детей и подростков// Практическая медицина, 2008. - №7. – стр.8-14. Артеменкова Н.В. Лечение ангины – основа профилактики хронического тонзиллита// Сестринское Дело, 2016 - №8. - с.33-35 Белов Б.С. А-стрептококковая инфекция глотки: современные аспекты диагностики и лечения. Интервью с д.м.н. Б.С. Беловым.// РЖМ, 2015. - №6. – стр.312. Бугерук В.В. Рациональная антибиотикотерапия БГСА-инфекции, как фактор профилактики первичной и вторичной острой ревматической лихорадки//Здоровье ребёнка, 2014 - №2. - стр.62-66 Воробьёв А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология./ Под ред. А.А. Воробьёва. - МИА, Москва, 2004. – 690 с. Челпан Л.Л., Прохоров Е.В. Стрептококковая инфекция: вопросы патогенеза, роль в формировании соматической патологии у детей// Актуальная инфектология, 2014. - №2. – стр. 82-84. Клинические рекомендации. Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. – М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2013 – 40 с. Краснова Е. И., Кретьен С. О. Оптимизация терапии стрептококковой инфекции ротоглотки с применением бактериальных лизатов// Детские инфекции, 2011. - №1. – стр. 52-56. Методические указания МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». - М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2013 – 40 с. Санитарные правила СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции". - М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2013 – 40 с. Страчунский Л.С., Богомильский А.Н. Антибактериальная терапия стрептококкового тонзиллита и фарингита// «Детский доктор», 2000. - №3. – стр.32-33 |