Описторхоз. Описторхоз природноочаговый биогельминтоз с фекальнооральным механизмом передачи возбудителя, который характеризуется преимущественным поражением гепатобилиарной системы, поджелудочной железы и хроническим течением болезни Этиология

Скачать 98.74 Kb. Скачать 98.74 Kb.

|

|

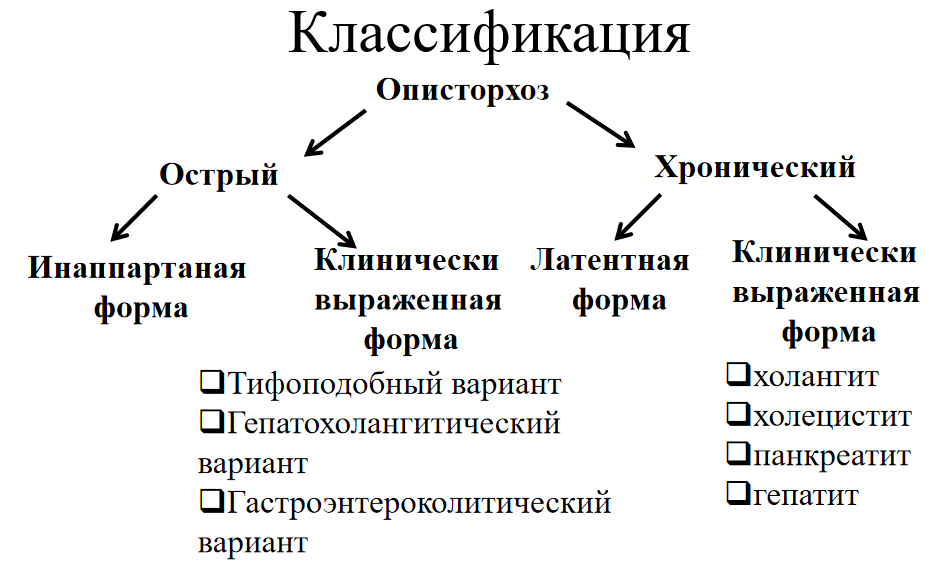

Описторхоз - природно-очаговый биогельминтоз с фекальнооральным механизмом передачи возбудителя, который характеризуется преимущественным поражением гепатобилиарной системы, поджелудочной железы и хроническим течением болезни Этиология Возбудителями описторхоза у человека: O. felineus - приурочен к речным системам, занимающим пространство от бассейна р.Оби (по последним данным - р.Ангары) до западной оконечности Европы О. viverrini - охватывает страны Южной и Юго-Восточной Азии (в Таиланде поражено 80% населения) Имеет 2 присоски (брюшная, ротовая) Нет кровеносной и дыхательной системы Гермафродиты Половозрелые описторхи паразитируют в желчных протоках печени (100%), желчном пузыре (60%) и протоках поджелудочной железы (36%), где питаются выделениями слизистых оболочек, эпителиальными клетками, кровью и различными секретами. Описторхоз, вызываемый O. felineus (кошачьей двуусткой), широко распространен в нашей стране. Наиболее крупная эндемичная территория находится в Западной Сибири (бассейн Оби и Иртыша). Эпидемиология Окончательные хозяева и источники возбудителей – человек, кошки, лисы, собаки, песцы, выделяющие с фекалиями яйца гельминтов. Промежуточные хозяева – пресневодные моллюски. Дополнительные хозяева –карповые рыбы Восприимчивость к инвазии всеобщая Очаги описторхоза Бассейн реки Оби и Иртыша ( Западная Сибирь, Казахкстан) Камы ( Пермская обл.) Днепр ( некоторые районы Украины) В бассейнах Волги, Дона, Сев, Двины, Немана Цикл развития описторхоза Яйцо с фекалиями человека или животных попадает в воду. Его заглатывает улитка битиния. В кишечнике битинии из яйца вылупляется личинка, которая пробуравливает стенку кишечника и попадает в полость тела, где происходит несколько стадий развития. Личинка сбрасывает реснички, растет, вытягиваясь в мешковидную спороцисту. В спороцисте образуется большое количество (более 100) новых личинок редий. Редии передвигаются в печень битинии, где дают новое поколение личинок - церкарий. Церкарии через два месяца после проглатывания улиткой яиц описторхоза выходят из ее тела. Свободно плавая в воде, они нападают на проплывающую мимо рыбу, прилипают к ней, вбуравливаются в ее толщу, где окружаются толстостенной оболочкой (цистой). Личинка через 1-1,5 месяца становиться зрелой, способной вызывать заражение человека или млекопитающих животных. Заражение человека и животных описторхозом происходит через рыбу, содержащую личинки гельминта. Патогенез В патогенезе описторхоза, как и многих других гельминтозов, прослеживается 2 фазы: ранняя и поздняя. Ранняя фаза или острый описторхоз длится от нескольких дней до 4-8 и более недель и связана с проникновением личинок (эксцистированных метацеркариев) паразита в гепатобилиарную систему и поджелудочную железу. Поздняя (хроническая) фаза или хронический описторхоз продолжается многие годы. В патогенезе хронической фазы описторхоза большую роль играют повторные заражения с обострением воспалительного процесса, фиброзом билиарных путей, поджелудочной железы, дистрофией паренхимы печени, ДЖВП, холестазом. Можно выделить основные механизмы патогенеза описторхоза: механическое воздействие на ткани хозяина рефлекторный механизм иммунологические и иммунопатологические реакции токсическое воздействие продуктов метаболизма описторхисов вторично-инфекционный фактор Механическое воздействие (повреждение стенок желчных и панкреатических протоков, скопление паразитов замедляет ток желчи и секрета ПЖ) Нервно-рефлекторный (раздражение нервных элементов протоков, возникают патологические импульсы на желудок и 12-перстную кишку) Аллергические реакции (токсическое воздействие продуктов метаболизма описторхисов) Вторично-инфекционный фактор (временное и полное прекращение тока желчи, благоприятное для вторичной инфекции) Железистая пролиферация ( как предраковое состояние)  Острый описторхоз Инкубационный период 2-3 недели Лихорадка (фебрильная, субфебрильная, до нескольких недель) Интоксикационный синдром (слабость, озноб, потливость, снижение аппетита) Миалгии. Умеренно выражены. Артралгии. В основном больные предъявляют жалобы на боли летучего характера в суставах, артриты редко развиваются. Экзантема: уртикарная, мелкоточечная, макулопапулезная, розеолезная. Сыпь локализуется на туловище (грудь, живот, спина) и верхних конечностях. Как правило, сыпь появляется в первую неделю заболевания Гепатобилиарный синдром: боли в правом подреберье, иррадиирующие нередко в правую подключичную область или в область правой лопатки. Характер и интенсивность болей бывают различными: тупые, ноющие, давящие, жгучие. Характерны симптомы диспепсического характера (тошнота, рвота, изжога). Гастроэнтероколитический синдром наблюдается редко и преимущественно у детей. Начало болезни обычно острое с повышения температуры до 37,5–38о и умеренно выраженных симптомов интоксикации. Бронхолегочный синдром. В начальном периоде болезни катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей: гиперемия зева, зернистость задней стенки глотки, насморк. У больных острым описторхозом также встречается астматоидный бронхит и эозинофильные инфильтраты в легких. У всех больных наблюдается лейкоцитоз до 20- 60 тыс., умеренно повышенная СОЭ и эозинофилия- 20-40%, иногда до 90%. Хронический описторхоз Отсутствует интоксикация, лихорадка Диспептический синдром (отрыжка,рвота, тошнота) Гепатит + кожный зуд, гепатомегалия Землисто-серый цвет кожи Панкреатит, гастрит, дуоденит, ЯБЖ и ДПК Кишечная диспепсия (метеоризм, запоры) Астеновегетативный синдром (раздражительность, плаксивость, плохой сон, снижение работоспособности) Нервно-психические нарушения (иппохондрия, депрессия, психопатии) Осложнения Инфицирование желчевыводящих путей Абсцесс печени Желчный перитонит Малигнизация ( рак БДС, рак поджелудочной железы, рак печени) Эпидемиологическая диагностика Эпидемиологические критерии диагностики описторхоза 1. пребывание (даже кратковременное) в очаге описторхоза 2. употребление в пищу рыбы карповых пород (не только сырой, малосоленой или вяленой, но и недостаточно термически обработанной, а также “неопознанной” рыбы. При остром описторхозе важно установить срок употребления рыбы (обычно за 2 - 4 недели до заболевания), а при хроническом - частоту (возможность суперинвазии) 3. дополнительным фактом иногда является информация о наличии описторхоза у родственников больного. Лабораторная диагностика Общий анализ крови: наиболее характерной особенностью является эозинофилия. В острую фазу описторхоза – по типу лейкемоидной реакции (содержание лейкоцитов может достигать 60,0х109 /л при эозинофилии – до 80-90%). При хроническом течении инвазии содержание эозинофилов часто находится в пределах нормальных значений Биохимический анализ крови (исследование печеночных проб (уровень билирубина и его фракций), определение активности аминотрансфераз (АЛТ, АСТ), щелочной фосфатазы, исследование белкового состава плазмы, α-амилазы крови) Серологические реакции – ИФА. Выявляются антитела (иммуноглобулины классов М и G) в сыворотке крови больных описторхозом. Используется реакция ИФА с описторхозным антигеном для выявления противоописторхозных антител Инструментальная диагностика Дуоденальное зондирование (хроматическое) для определении типа ДЖВП, состояния внешнесекреторной функции печени, наличия яиц описторхов Фиброгастродуоденоскопия УЗИ органов брюшной полости Рентгенологические исследования, КТ, магнитно–резонансная томография органов брюшной полости Лечение Лечение описторхоза включает: Режим. Диета. Методы медикаментозного лечения: - средства этиотропной терапии - средства патогенетической терапии Необходимым является назначение современных противоаллергических препаратов. Хорошо себя зарекомендовали блокаторы Н1–гистаминовых рецепторов, которые назначаются во время курса подготовительной терапии, при проведении специфической и по показаниям – в период реабилитации. Супрастин, димедрол Спазмолитики назначаются, как традиционные (Дротаверин, Гиосцина бутилбромид), так и селективные (Мебеверина гидрохлорид). При явлениях холестаза назначаются препараты урсодезоксихолевой кислоты, адеметионин. По показаниям применяются прокинетики (метоклопрамид, домперидон), ферменты поджелудочной железы, пре- и пробиотики, средства эрадикационной терапии На подготовительном этапе с учетом спазмолитического, десенсибилизирующего, нейротрофического и микроциркуляторного действия может использоваться физиотерапевтическое лечение: микроволновая терапия, магнитотерапия (дифференцированно) Специфическая химиотерапия Препараты празиквантеля применяются в разных дозах: 50, 60 и 75 мг/кг массы тела в 3 приема с интервалом между приемами 4-6 часов. При щадящей методике применения празиквантеля курсовую дозу делят на 6 приемов в течение 2 сут: 3 приема в 1-е сутки с интервалом 4 ч и 3 — на 2-е сутки. Препарат можно назначать днем или ночью, взрослым — лучше в ночное время (например, в 22, 2 и 6 ч). |