Определение биологии как науки. Предмет и методы биологии. Человек как объект биологии. Биосоциальная природа человека

Скачать 2.28 Mb. Скачать 2.28 Mb.

|

Видовое единство человечестваВ истории науки было несколько попыток доказать, что все расы людей являются абсолютно различными видами и даже родами. Все же существует мнение, причем его придерживаются большая часть исследователей, что все человечество происходит от единого вида. Все типы людей могут, вступая в брак, рождать способное к размножению потомство, соответственно, они происходят от одного общего ствола. Это главное умозаключение унитаристской школы. Учение о видовом единстве человечества носит название моногенетизма Все расы, если они перемешиваются, производят плодовитое потомство. Отсюда понятны огромные цифры рождаемости среди людей Южной Америки, Южной Азии и других областей, где проживают много рас. К примеру, в Бразилии число «чистых» индейцев, которые до сих пор проживают в лесах достигает едва 2% от всего количества населения, а вот количество метисов куда больше – целых 33%. Во всех районах соприкосновения различных расовых типов неизбежен процесс смешения. Это стихийный процесс смешения рас не в силах остановить на какие-либо социальные преграды, ни любого вида террористические меры, которые призваны сохранить «чистоту» расы. Не смотря на то, что некоторые расы по внешности разительно отличаются друг от друга, например: пигмеи Африки, жители Северной страницы и Южные китайцы, все они взаимосвязаны между собой несколькими промежуточными типами. Вопрос 77. Предмет и содержание экологии человека, ее связь с науками о здоровье человека, основные этапы развития. Антропоэкосистема, ее структура и основные характеристики. Эколо́гия— наука об отношениях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Содержание экологии, её разделы и задачи. В вопросах изучения влияния факторов окружающей среды на здоровье человека гигиена тесно взаимодействует с экологической наукой, точнее с экологией человека, которая изучает общие законы взаимодействия биосферы и антропосистемы человека, влияние природной сферы на человека и группы людей. Из определений наук “гигиена” и “экология” понятно, что эти науки изучают одни и те же явления, а именно влияние факторов окружающей среды на формирование здоровья населения. Но есть и отличие: экология человека фиксирует характер взаимодействия внешней среды и человека и его возможные влияния на здоровье, а гигиена разрабатывает мероприятия, направленные на усиление положительного влияния и снижение вредного воздействия факторов окружающей среды. Датой рождения экологии как науки следует считать 1866 год, когда немецкий биолог Эрнест Геккель предложил термин “экология” (дословно – “наука о местообитании”). Появление науки экологии совпало с бурным развитием промышленности и городов. Совпадение не случайно. Эксплуататорский подход по отношению к природным ресурсам (за относительно короткий срок для истории человечества) сопровождался всё более частыми нарушениями экологического равновесия в окружающей среде (производство продуктов питания растёт медленнее, чем прирост населения). Возрастающее влияние производственной деятельности человека на окружающую среду в наши дни оказывает не только прямое отрицательное действие на человека, но и опосредованно за счёт изменений природной среды (вырубка лесов – разрущение почвы; загрязняющие почву химические вещества губят микроорганизмы, земля становится “мёртвой”, ничего не растёт). Воздействие человека на биосферу приблизилось к критическому и грозит необратимыми последствиями для сохранения человечества и планеты Земли в целом. Экология человека это не только накопление конкретных знаний, это наука, ищущая методы нравственного и духовного воспитания человека, пути перестройки его мышления для осознания своей роли в природе (гражданская ответственность за состояние окружающей среды). Изучение указанных вопросов особенно важно в системе медицинского образования, т.к. медработник способен через систему гигиенического образования и воспитания донести экологические знания до широких групп населения. Кроме того, знание основ экологии позволяет осознать, что для сохранения здоровья необходима здоровая среда обитания, что составляет основу экологического мышления. В современной экологии выделяют 3 раздела:

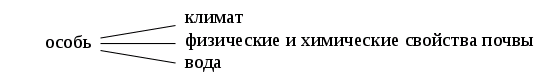

Популяционная экология – изучает жизнь отдельных популяций, определяет причины их изменений. Под влиянием различных факторов число особей популяции, её возрастной состав и область распространения могут значительно изменяться во времени. Эти изменения могут привести к неблагоприятным последствиям (вспышка численности насекомых-вредителей – урон сельскому хозяйству).

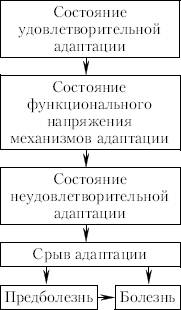

Пример: сточные воды, содержащие органические вещества, состоят из таких биогенных элементов как азот и фосфор. Резкое увеличение этих веществ в воде водоёма вызывает быстрое размножение сине-зелёных и бурых водорослей, фитопланктона, в результате чего повышается потребление кислорода. Снижение содержания кислорода в воде делает её непригодной для жизни. Водоём как экосистема погибает. Связи экологии с другими науками Экология обычно рассматривается как подотрасль биологии, общей науки о живых организмах. Живые организмы могут изучаться на различных уровнях, начиная от отдельных атомов и молекул и кончая популяциями, биоценозами и биосферой в целом. Экология также изучает среду в которой они живут и её проблемы. Экология связана со многими другими науками именно потому, что она изучает организацию живых организмов на очень высоком уровне, исследует связи между организмами и их средой обитания. Экология тесно связана с такими науками, как биология, химия, математика, география , физика. Современная экология изучает взаимоотношения человека и биосферы, техносферы с окружающей её природной средой и другие проблемы. А сам процесс проникновения проблем и идей экологии в другие области знаний получил название экологизации. Основные этапы развития экологии 1. Термин "экология" был предложен немецким биологом Эрнстом Геккелем в 1869 г. и к началу века стал обозначать изучение какого-то конкретного вида и его связей с окружающей средой, то что мы сейчас определяем термином аутэкология. 2. К середине 20-х годов 20-го века его начали применять и к исследованию видовых сообществ. Были выработаны такие понятия как трофическая (пищевая) сеть, пирамида чисел. Сформулированы законы, регулирующие численность популяции - то что мы сейчас понимаем под синэкологией. 3. В 1935 году английский геоботаник Э.Тэнсли ввел в экологию термин экосистема. К 1950 г. было разработано понятие экосистемы как основной единицы исследования, в которое входят все взаимоотношения и взаимодействия между физической средой и обитающими в ней видами. Начаты исследования потоков энергии через экосистему и трофических циклов, законы и факторы, определяющие стабильность экосистемы, вмешательство в них человека. 4. В середине 70-х - начато изучение зон на стыке экосистем. Принято положение о том, что совокупность экосистем составляет биосферу. 5. Признание человека как геологообразующей силы. Изучение человека со стороны - как элемента биосферы. АНТРОПОЭКОСИСТЕМА – anthropoecosystem – пространственное подразделение среды обитания человека, во всех своих частях обладающее сходством природных, социально-экономических, производственных, эколого-гигиенических, культурно-бытовых условий жизнедеятельности населения, которые формируют мировосприятие и экологическое сознание, уровень здоровья, демографическое поведение, физический облик, трудовые навыки, образ жизни, обряды и обычаи, выбор религии, профессиональные предпочтения и пр. Антропоэкосистема состоит из совокупности компонентов и связывающих их процессов, происходящих в определенном пространстве в конкретное время. В исследовате6льских целях обычно создаются модели соответствующих антропоэкосистем. В центре модели находится общность людей. Она взаимодействует с природой, хозяйством, населением, частью которого она является (население города — часть населения региона, население региона — часть населения страны, трудящиеся — часть всего населения и т.д.), с социально-экономическими условиями. Очень сильное влияние на человека оказывает загрязнение окружающей среды. При этом все элементы внешнего для человеческой общности окружения, в свою очередь, взаимодействуют между собой, составляя большую систему. Вопрос 78. Здоровье человека, как показатель его взаимодействия с окружающей средой. Индивидуальное здоровье и основные его компоненты. Факторы риска нарушения индивидуального здоровья человека. Здоро́вье — состояние любого живого организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни Под индивидуальным здоровьем понимается личное здоровье каждого человека. Оно во многом зависит (по данным некоторых специалистов, на 50%) от самого человека, его мировоззрения, образа жизни, культуры, а также от других факторов (наследственности, состояния здравоохранения и т. д.). Большое влияние на состояние индивидуального здоровья оказывают физические, химические, биологические, социальные и психологические факторы внешней среды. Физическое воздействие выражается во влиянии электромагнитных и электрических полей, солнечного света. Химические факторы связаны прежде всего с широким применением в производстве и быту различных дезинфицирующих, консервирующих, моющих, лакокрасочных и других средств. Биологические факторы способны отрицательно влиять на здоровье, вызывая инфекционные заболевания. Социальное воздействие связано с жизнью общества. Поступательное и спокойное развитие общественных отношений гарантирует снижение воздействия таких отрицательных факторов, как неуверенность в завтрашнем дне, разрушение обычаев, традиций и устоев. Важное значение для здоровья имеет психологический климат в семье, школе, трудовом коллективе. Доброта, внимание, помощь и поддержка благоприятно влияют на людей, а ссоры, конфликты, неумение общаться, как правило, приводят к стрессам и не способствуют сохранению и укреплению здоровья. Вопрос 79. Общественное здоровье. Оценка качества общественного здоровья, факторы, определяющие уровень общественного здоровья и риск его снижения. Общественное здоровье складывается из состояния здоровья каждого из членов общества. Большое влияние на его уровень оказывают политические, социальные, экономические и природные условия. Большое влияние на состояние общественного здоровья оказывают физические, химические, биологические, социальные и психологические факторы внешней среды. Физическое воздействие выражается во влиянии электромагнитных и электрических полей, солнечного света. Химические факторы связаны прежде всего с широким применением в производстве и быту различных дезинфицирующих, консервирующих, моющих, лакокрасочных и других средств. Биологические факторы способны отрицательно влиять на здоровье, вызывая инфекционные заболевания. Социальное воздействие связано с жизнью общества. Поступательное и спокойное развитие общественных отношений гарантирует снижение воздействия таких отрицательных факторов, как неуверенность в завтрашнем дне, разрушение обычаев, традиций и устоев. Важное значение для здоровья имеет психологический климат в семье, школе, трудовом коллективе. Доброта, внимание, помощь и поддержка благоприятно влияют на людей, а ссоры, конфликты, неумение общаться, как правило, приводят к стрессам и не способствуют сохранению и укреплению здоровья. 80.Исторические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой. Развитие общества и типы общественного здоровья, их характеристики и определяющие факторы. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ Согласно теории открытых систем, какими является общество и сам человек, очень сильная взаимосвязь человека с внешней средой может привести, наряду с разрушением природной среды, к изменению биологической природы человека. Принято считать, что здоровье человека определяется триадой, включающей генетические факторы, качество жизни и факторы среды обитания. Вклад каждого из этих факторов в этиологию и развитие заболеваний очень изменчив и зависит от вида заболеваний, состояния здравоохранения и социально-экономического статуса общества. Изменения, происходящие в биосфере, приводят к нарушению молекулярных процессов в нервной, эндокринной и иммунной системах, или регуляции этих процессов. Это суживает эколого-физиологические возможности адаптации человека к условиям среды обитания, что является одним из условий, способствующих развитию болезни. Проблема адаптации является одной из важнейших в современной медицине, поскольку от способностей организма к адаптации зависит нормальное течение физиологических реакций, здоровье организма, а её нарушения определяют развитие болезни. Большинство факторов окружающей среды возбуждают сигналы о характере её воздействия на организм, а развитие болезни зависит от характера нарушений информационного процесса, возникающих в самом организме. психологии здоровья выделяется три группы факторов, влияющих на здоровье: независимые (предшествующие), передающие и мотиваторы[11].

Факторы физического здоровья[12]:

81.Неолитическая революция, ее причины и последствия для человечества. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (neolitic revolution) – произошедший в позднепервобытном обществе революционный переворот в производстве, связанный, как правило, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству и создавший предпосылки для формирования раннеклассового общества. «Неолитическая революция» и причины перехода к производящей экономике. Переход от хозяйства присваивающего, т.е. основанного преимущественно на охоте и собирательстве с использованием примитивных каменных орудий, к хозяйству производящему, основанному на земледелии, скотоводстве и ремесленном производстве назван историками «неолитической революцией». Тесно связана с неолитической революцией и эволюция форм общественной жизни и хозяйства древних людей. Поэтому в этой же главе рассмотрены функции первых государств и их роль в становлении общественного хозяйства. Ученые не пришли к единому мнению о причинах перехода к производящему хозяйству. По-видимому, в числе этих причин были следующие: 1. Истощение запасов дичи и полезных растений с совершенствованием способов охоты и ростом численности населения. 2. Повышение технического уровня орудий труда и развитие знаний. 3. Наличие благоприятных природных условий, способствующих развитию земледелия и скотоводства. С переходом к производящему хозяйству человек начал выращивать пшеницу, ячмень, горох, чечевицу, вику, маис, финиковую пальму, банановое и хлебное дерево, разводить домашних животных - овцу, козу, корову, свинью, собаку, лошадь. 82.Экологические аспекты болезней людей. Основные направления и задачи экологической медицины. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. По мнению И. Р. Петрова, А. Д. Адо, Л. Л. Рапопорта, С. М. Павленко, А. Н. Гордиенко и др., болезнь определяется как снижение приспособляемости организма к внешней среде при одновременной мобилизации его защитных сил. В наиболее общем смысле болезни людей – следствие нарушения исторически выработанных форм связи организма с окружающей средой. Эти определения характеризуют особенности гомеостатического регулирования в нормальных условиях. Однако и в процессе адаптации при очень сильном или длительном воздействии неблагоприятных факторов среды либо при слабости адаптационных механизмов в организме возникает дезадаптация (нарушение или срыв адаптации) и развиваются патологические состояния – болезни адаптации. наиболее распространены болезни адаптации при длительном пребывании людей в неблагоприятных условиях. Вследствие продолжительного напряжения механизмов регуляции, а также клеточных механизмов, связанных с повышенными энергетическими затратами, происходит истощение и потеря наиболее важных резервов организма. Часть структур или функций выключается. Приспособление продолжается через болезнь. Решающая роль при этом принадлежит ЦНС. Сохранение жизни обеспечивается за счет дорогой вынужденной «платы». В дальнейшем может наступить гибель организма.  |