цуа. Оптика. Элементы геометрической и электронной оптики

Скачать 1.4 Mb. Скачать 1.4 Mb.

|

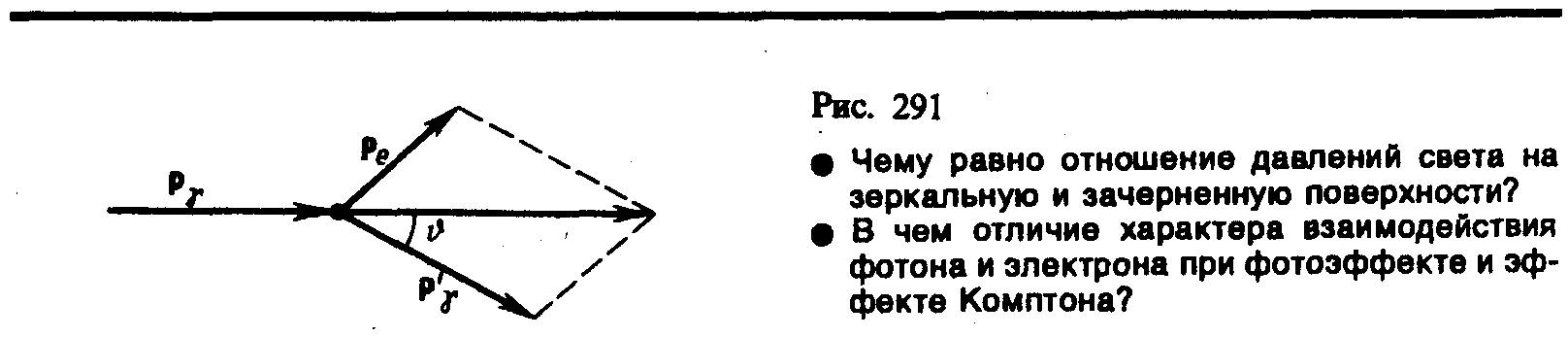

Масса и импульс фотона. Давление светаСогласно гипотезе световых квантов Эйнштейна, свет испускается, поглощается и распространяется дискретными порциями (квантами), названными фотонами. Энергия фотона 0=h. Его масса находится из закона взаимосвязи массы и энергии (см. (40.8)): (205.1) Фотон — элементарная частица, которая всегда (в любой среде!) движется со скоростью света с и имеет массу покоя, равную нулю. Следовательно, масса фотона отличается от массы таких элементарных частиц, как электрон, протон и нейтрон, которые обладают отличной от нуля массой покоя и могут находиться в состоянии покоя. Импульс фотона р получим, если в общей формуле (40.7) теории относительности положим массу покоя фотона Из приведенных рассуждений следует, что фотон, как и любая другая частица, характеризуется энергией, массой и импульсом. Выражения (205.1), (205.2) и (200.2) связывают корпускулярные характеристики фотона — массу, импульс и энергию — с волновой характеристикой света — его частотой . Если фотоны обладают импульсом, то свет, падающий на тело, должен оказывать на него давление. Согласно квантовой теории, давление света на поверхность обусловлено тем, что каждый фотон при соударении с поверхностью передает ей свой импульс. Рассчитаем с точки зрения квантовой теории световое давление, оказываемое на поверхность тела потоком монохроматического излучения (частота ), падающего перпендикулярно поверхности. Если в единицу времени на единицу площади поверхности тела падает N фотонов, то при коэффициенте отражения света от поверхности тела N фотонов отразится, а (1–)N — поглотится. Каждый поглощенный фотон передаст поверхности импульс p=h/c, а каждый отраженный — 2p=2h/c (при отражении импульс фотона изменяется на –p). Давление света на поверхность равно импульсу, который передают поверхности в 1 с N фотонов: Nh=Ee есть энергия всех фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, т. е. энергетическая освещенность поверхности (см. § 168), a Ee/c=w — объемная плотность энергии излучения. Поэтому давление, производимое светом при нормальном падении на поверхность, Формула (205.3), выведенная на основе квантовых представлений, совпадает с выражением, получаемым из электромагнитной (волновой) теории Максвелла (см. § 163). Таким образом, давление света одинаково успешно объясняется и волновой, и квантовой теорией. Как уже говорилось (см. § 163), экспериментальное доказательство существования светового давления на твердые тела и газы дано в опытах П. И. Лебедева, сыгравших в свое время большую роль в утверждении теории Максвелла. Лебедев использовал легкий подвес на тонкой нити, по краям которого прикреплены легкие крылышки, одни из которых зачернены, а поверхности других зеркальные. Для исключения конвекции и радиометрического эффекта (см. § 49) использовалась подвижная система зеркал, позволяющая направлять свет на обе поверхности крылышек, подвес помещался в откачанный баллон, крылышки подбиралась очень тонкими (чтобы температура обеих поверхностей была одинакова). Световое давление на крылышки определялось по углу закручивания нити подвеса и совпадало с теоретически рассчитанным. В частности оказалось, что давление света на зеркальную поверхность вдвое больше, чем на зачерненную (см. (205.3)). Эффект Комптона и его элементарная теорияНаиболее полно корпускулярные свойства света проявляются в эффекте Комптона. Американский физик А. Комптон (1892—1962), исследуя в 1923 г. рассеяние монохроматического рентгеновского излучения веществами с легкими атомами (парафин, бор), обнаружил, что в составе рассеянного излучения наряду с излучением первоначальной длины волны наблюдается также более длинноволновое излучение. Опыты показали, что разность ='– не зависит от длины волны падающего излучения и природы рассеивающего вещества, а определяется только углом рассеяния : где ' — длина волны рассеянного излучения, С — комптоновская длина волны (при рассеянии фотона на электроне С= 2,426 пм). Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и -излучений) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. Этот эффект не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина волны при рассеянии изменяться не должна: под действием периодического поля световой волны электрон колеблется с частотой поля и поэтому излучает рассеянные волны той же частоты. Объяснение эффекта Комптона дано на основе квантовых представлений о природе света. Если считать, как это делает квантовая теория, что излучение имеет корпускулярную природу, т. е. представляет собой поток фотонов, то эффект Комптона — результат упругого столкновения рентгеновских фотонов со свободными электронами вещества (для легких атомов электроны слабо связаны с ядрами атомов, поэтому их можно считать свободными). В процессе этого столкновения фотон передает электрону часть своих энергии и импульса в соответствии с законами их сохранения. Рассмотрим упругое столкновение двух частиц (рис. 291) — налетающего фотона, обладающего импульсом p= h/c и энергией =h, с покоящимся свободным электроном (энергия покоя W0=m0c2; т0—масса покоя электрона). Фотон, столкнувшись с электроном, передает ему часть своей энергии и импульса и изменяет направление движения (рассеивается). Уменьшение энергии фотона означает увеличение длины волны рассеянного излучения. При каждом столкновении выполняются законы сохранения энергии и импульса.  Согласно закону сохранения энергии, а согласно закону сохранения импульса, (206.3) где W0=m0c2 — энергия электрона до столкновения, =h — энергия налетающего фотона, W= Решая уравнения (206.4) и (206.5) совместно, получим Поскольку = c/, ' = c/' и = ' – , получим Выражение (206.6) есть не что иное, как полученная экспериментально Комптоном формула (206.1). Подстановка в нее значений h, m0 и с дает комптоновскую длину волны электрона C = h/(m0c) = 2,426 пм. Наличие в составе рассеянного излучения несмещенной линии (излучения первоначальной длины волны) можно объяснить следующим образом. При рассмотрении механизма рассеяния предполагалось, что фотон соударяется лишь со свободным электроном. Однако если электрон сильно связан с атомом, как это имеет место для внутренних электронов (особенно в тяжелых атомах), то фотон обменивается энергией и импульсом с атомом в целом. Так как масса атома по сравнению с массой электрона очень велика, то атому передается лишь ничтожная часть энергии фотона. Поэтому в данном случае длина волны ' рассеянного излучения практически не будет отличаться от длины волны падающего излучения. Из приведенных рассуждений следует также, что эффект Комптона не может наблюдаться в видимой области спектра, поскольку энергия фотона видимого света сравнима с энергией связи электрона с атомом, при этом даже внешний электрон нельзя считать свободным. Эффект Комптона наблюдается не только на электронах, но и на других заряженных частицах, например протонах, однако из-за большой массы протона его отдача «просматривается» лишь при рассеянии фотонов очень высоких энергий. Как эффект Комптона, так и фотоэффект на основе квантовых представлений обусловлены взаимодействием фотонов с электронами. В первом случае фотон рассеивается, во втором — поглощается. Рассеяние происходит при взаимодействии фотона со свободным электроном, а фотоэффект — со связанными электронами. Можно показать, что при столкновении фотона со свободным электроном не может произойти поглощения фотона, так как это находится в противоречии с законами сохранения импульса и энергии. Поэтому при взаимодействии фотонов со свободными электронами может наблюдаться только их рассеяние, т. е. эффект Комптона. Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излученияРассмотренные в этой главе явления — излучение черного тела, фотоэффект, эффект Комптона — служат доказательством квантовых (корпускулярных) представлений о свете как о потоке фотонов. С другой стороны, такие явления, как интерференция, дифракция и поляризация света, убедительно подтверждают волновую (электромагнитную) природу света. Наконец, давление и преломление света объясняются как волновой, так и квантовой теориями. Таким образом, электромагнитное излучение обнаруживает удивительное единство, казалось бы, взаимоисключающих свойств — непрерывных (волны) и дискретных (фотоны), которые взаимно дополняют друг друга. Основные уравнения (см. § 205), связывающие корпускулярные свойства электромагнитного излучения (энергия и импульс фотона) с волновыми свойствами (частота или длина волны): Более детальное рассмотрение оптических явлений приводит к выводу, что свойства непрерывности, характерные для электромагнитного поля световой волны, не следует противопоставлять свойствам дискретности, характерным для фотонов. Свет, обладая одновременно корпускулярными и волновыми свойствами, обнаруживает определенные закономерности в их проявлении. Так, волновые свойства света проявляются в закономерностях его распространения, интерференции, дифракции, поляризации, а корпускулярные — в процессах взаимодействия света с веществом. Чем больше длина волны, тем меньше энергия и импульс фотона и тем труднее обнаруживаются квантовые свойства света (с этим связано, например, существование красной границы фотоэффекта). Наоборот, чем меньше длина волны, тем больше энергия и импульс фотона и тем труднее обнаруживаются волновые свойства света (например, волновые свойства (дифракция) рентгеновского излучения обнаружены лишь после применения в качестве дифракционной решетки кристаллов). Взаимосвязь между двойственными корпускулярно-волновыми свойствами света можно объяснить, если использовать, как это делает квантовая оптика, статистический подход к рассмотрению закономерностей распространения света. Например, дифракция света на щели состоит в том, что при прохождении света через щель происходит перераспределение фотонов в пространстве. Так как вероятность попадания фотонов в различные точки экрана неодинакова, то и возникает дифракционная картина. Освещенность экрана пропорциональна вероятности попадания фотонов на единицу площади экрана. С другой стороны, по волновой теории, освещенность пропорциональна квадрату амплитуды световой волны в той же точке экрана. Следовательно, квадрат амплитуды световой волны в данной точке пространства является мерой вероятности попадания фотонов в данную точку. |