Дорожное материаловедение (Битумы). Органические вяжущие вещества

Скачать 317.5 Kb. Скачать 317.5 Kb.

|

|

Лекции по курсу Дорожное материаловедение ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА Органические вяжущие представляют собой твердые, вязко-пластичные или жидкие материалы темно-коричневого и черного цвета, состоящие из смеси различных углеводоров и их неметаллических производных. Сырьем для производства органических вяжущих материалов являются нефть, каменный уголь и горючие сланцы. Органические вяжущие подразделяются на битумные и дёгтевые. Битумные вяжущие подразделяются:

Д  ёгтевые материалы бывают древесные, каменноугольные, торфяные, сланцевые. Дёгти образуются при нагревании без доступа воздуха твёрдых видов топлива. В отличие от битумов дегти быстрее стареют и имеют повышенную токсичность, что ограничивает их применение в производстве строительных материалов. ёгтевые материалы бывают древесные, каменноугольные, торфяные, сланцевые. Дёгти образуются при нагревании без доступа воздуха твёрдых видов топлива. В отличие от битумов дегти быстрее стареют и имеют повышенную токсичность, что ограничивает их применение в производстве строительных материалов.Примерный групповой состав каменноугольных дорожных дёгтей: Дёгтевые масла 60…80%; Смолы 15…25%; Нафталин 7%; Антрацен 10%; Фенолы 5% - ядовиты. Органические вяжущие должны обеспечивать:

СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ

Сущность твердения органических вяжущих заключается в температурных воздействиях на их прочность. Органические вяжущие вещества при нагревании размягчаются, а при охлаждении вновь становятся вязкими или твёрдыми. БИТУМЫ Битумами называются смеси углеводородных веществ и их неметаллических производных, способные в зависимости от температуры изменять свои физико-механические свойства. По происхождению битумы делятся на природные, нефтяные (искусственные) и сланцевые. Природные битумы (результат естественного процесса окислительной полимеризации нефти), встречаются в чистом виде, образуя озера, но чаще пропитывают горные породы – известняки, доломиты, песчаники. Такие породы называют битумными или асфальтовыми. Искусственные битумы образуютя в виде остатка при получении топлива и масел – нефтяные битумы. Термин «сланцевые» битумы не совсем точен. По свойствам и химическому составу сланцевые битумы приближаются к битумным материалам, а по способу получения – к дёгтям. Область применения сланцевых битумов в основном та же, что и нефтяных. Химический состав битумов сложен. В нем находится около 200 различных органических веществ. Примерный групповой состав битума:

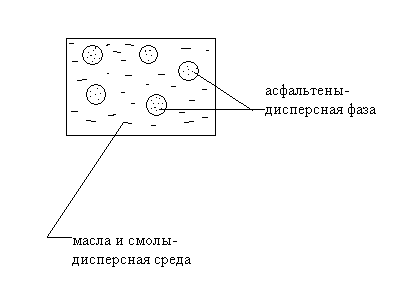

Битумы – сложные коллоидно-дисперсные системы, состоящие из нескольких групп веществ:

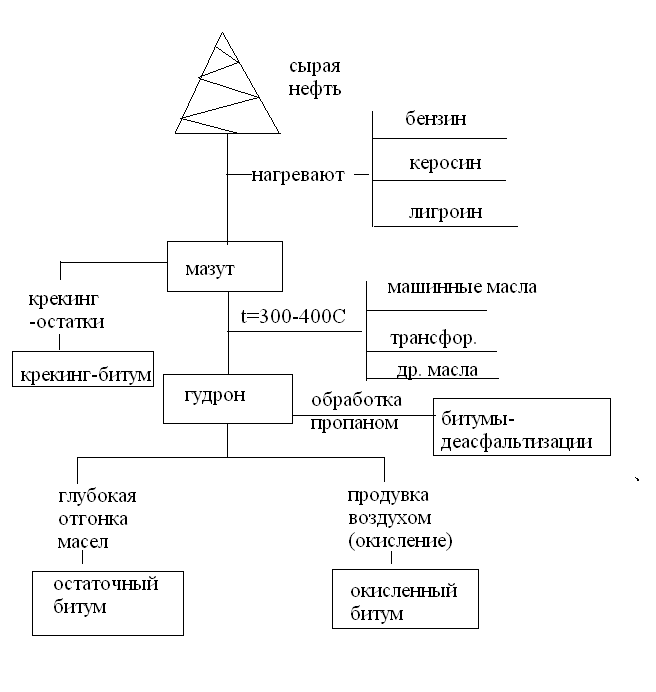

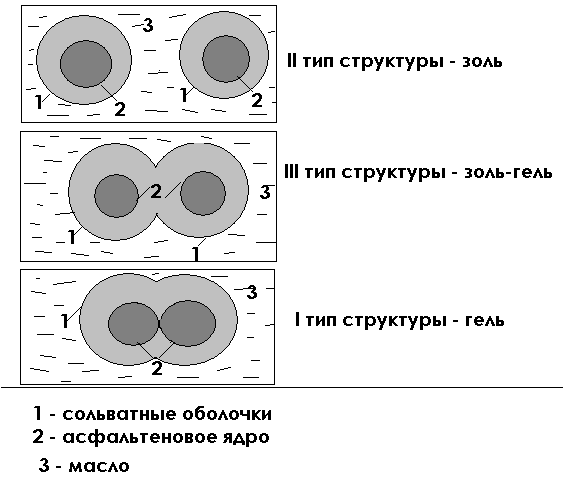

Масла - вязкие жидкости светло- желтого цвета, придающие вяжущему подвижность, текучесть, увеличивают испаряемость и снижают температуру размягчения. Смолы – вещества темно-коричневого цвета, легкоплавкие, вязко-пластичные и их содержание обуславливает растяжимость и эластичность битумов Асфальтены – твердые хрупкие вещества кристаллического строения, определяют теплоустойчивость, вязкость и хрупкость битумов Карбены по составу похожи на асфальтены, но содержат больше углеводородов, имеют большую плотность и более темный цвет. Повышают вязкость и хрупкость битумов Карбоиды – твердые вещества типа сажи, нерастворимы в органических растворителях. Примесь в битуме кристаллического парафина (0,6…8%)понижает его качество – снижает растяжимость и повышает хрупкость при при пониженных температурах ПОЛУЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ  Нефтяные битумы получают из нефти путем нагревания нефти выделяют жидкие горючие компоненты - бензин, керосин, лигроин, мазут. Далее, при температуре 300-4000С отгоняют машинные, трансформаторные и др. масла. Выделение масел из нефти идёт под вакуумом. В результате разделении (разгонки) нефти на горючие и смазочные вещества в ёмкости остаётся смолистый остаток, содержащий твердые частицы – гудрон. Он и является основным сырьём для получения полутвердого и твердого битума, а если получают без переработки используется для жидких битумов. Гудрон – остаток после отгонки из мазута масляных фракций; Нефтяные битумы получают переработкой нефтяного сырья. Они подразделяются на: - окисленные, получаемые окислением гудрона кислородом воздуха; - остаточные, получают в виде остатка после отбора из нефти атмосферно-вакуумной перегонкой масляных фракций; - крекинг-битумы – окисление способом продувки воздухом крекинг-остатков, образующихся при переработке мазута способом крекинга – при высоких температурах и больших давлениях. Мазут, обрабатывают высокими температурами и большим давлением и отсюда, образуется крекинг. - битумы деасфальтизации – обработка гудронов пропаном - компаундированные битумы, получаемые смешением окисленных и остаточных битумов. КЛАССИФИКАЦИЯ БИТУМОВ 1) По способу получения различают следующие типы битумов: окисленные, остаточные, крекинговые, компаундированные. 2) По химическому составу нефтяные битумы мало различаются. Основные элементы битумов – углерод (от 70 до 87%) и водород (до 14%). Кроме того, в состав битумов могут входить кислород, сера и другие элементы. 3) По количественному (групповому) составу. Битумы принято характеризовать по количественному содержанию в них определенных групп соединений или групповому составу. Основные группы соединений, различающиеся по молекулярной массе и определяющие его свойства: - асфальтены (10…30% и более) - смолы (20…30%) - масла (40…60%) Асфальтены – это твердые хрупкие вещества с плотностью 1,1…1,15 г/см3. Это наиболее высокомолекулярная фракция (молекулярная масса 1000…6000) битумов, сообщающая им вяжущие свойства. Смолы (молекулярная масса 600..900) – тягучие вещества. По консистенции – от текучих и вязких до твердых (чаще полутвердых). Присутствие смол обуславливает эластичные свойства битумов. С увеличением количества смол повышается растяжимость битумов. Масла – наиболее легкая часть битума. Увеличение количества масел снижает вязкость битума (повышается глубина проникания иглы, снижается температура размягчения). Групповой состав битума не является стабильным. В частности, при нагреве битума во время приготовления асфальтобетонной смеси или при воздействии атмосферных факторов групповой состав битумов может существенно изменяться, а именно: масла могут превращаются в смолы, а смолы в асфальтены. Соотношение между основными группами, входящими в состав битума, определяют его важнейшие свойства: вязкость, восприимчивость к изменению температуры, хрупкость, эластичность. ТИПЫ СТРУКТУР БИТУМОВ По своему строению битум – коллоидная система, в которой диспергированы асфальтены (дисперсная фаза), а дисперсионной средой являются смолы и масла. Асфальтены битума в виде частиц размером 18-20 мкм являются ядрами, каждое из которых окружено оболочкой убывающей плотности от тяжелых смол к маслам.  Свойства битума как коллоидной системы определяются соотношением входящих в него составных частей: масел, смол и асфальтенов. Повышение содержания асфальтенов ведет за собой возрастание твердости, температуры размягчения и хрупкости битума. Наоборот, масла, частично растворяющие смолы, делают битум мягким и легкоплавким. Увеличение содержания смол повышает растяжимость битума, т.е он становится более эластичным. По классификации А.С. Колбановской различают битумы I, II и III структурных типов, которые можно отождествлять с коллоидными системами гель, золь, золь-гель. Все высокодисперсные коллоидные системы подразделяются на свободнодисперсные и связнодисперсные. К свободнодисперсным системам относятся бесструктурные системы, в которых частицы дисперсной фазы не связаны друг с другом в одну сплошную сетку и свободно перемещаются в дисперсионной среде под влияние броуновского движения или силы тяжести. Они называются золями. В связнодисперсных системах частицы связаны друг с другом межмолекулярными силами, образуя в дисперсионной среде пространственные сетки или каркасы (структуры). К таким системам относятся гели. Гели могут образовываться как в результате коагуляции (осаждения) коллоидных систем и объединения в одно целое выпавшего осадка (коагели), так и вследствие молекулярного сцепления частиц золя, образующих сравнительно рыхлые сетки или каркасы (лиогели). Образованию геля всегда способствует повышение концентрации дисперсной фазы в системе. Переход золя в гель называется гелеобразованием. Битумы I типа имеют низкую устойчивость против действия окислительных факторов в процессе технологической переработки при производстве асфальтобетона. Преимущества битума II типа: высокая когезия и деформационная устойчивость в упруго-вязком состоянии, повышенная устойчивость против воздействия окислительных факторов, приводящих к старению. Недостатки: отсутствие эластического и упруго-пластического состояний, низкая теплостойкость и плохая водостойкость. Ко II типу относятся битумы марок БН с регламентированными стандартом показателями свойств. Остаточные битумы принадлежат в основном к этому типу. Структура битумов III типа считается оптимальной для дорожного строительства. Этот тип битумов не имеет явно выраженных недостатков I и II типа. Марки БНД битумов соответствует III структурному типу, рекомендованы для применения во всех дорожно-климатических зонах. Для строительства дорог высшей категории во многих странах используют компаундированные вяжущие, полученные путем объединения различных нефтяных фракций, высокомолекулярных смол эластомеров, поверхностно-активных веществ, серы. Введение в битум II структурного типа реакционноспособного ПАВ может привести к преобразованию структуры в III тип. Строение битумов всех трех структур представлено на рис. 13. Достаточно упрощенно можно представить структуру битума как состоящую из ядра, которое составляют асфальтены, окруженного оболочкой из адсорбционно-сольватных слоев смол. Эти агрегатные частицы распределены в масляной среде.  Рисунок 13 - Схема строения битумов: 1 – сольватные оболочки из смол 2 – асфальтеновое ядро 3 - масло СВОЙСТВА БИТУМОВ Физические свойства. К ним относятся плотность, теплопроводность, водостойкость и др. Плотность. Для битумов она составляет 0,8…1,3 г/см3. Теплопроводность. Теплопроводность битумов составляет 0,5…0.6 Вт/моС. Водостойкость. Она характеризуется содержанием водорастворимых соединений (в битуме не более 0,2-0,3% по массе). Чем меньше водорастворимых веществ, тем более водостоек битум. Химические свойства. Наиболее важным свойством является химическая стойкость битумов к воздействию агрессивных веществ. Битумы хорошо сопротивляются действию щелочей (с концентрацией до 50%), соляной (до 25%) и уксусной (до 10%) кислот. Менее стойки битумы в атмосфере, содержащей оксиды азота а также при действии концентрированных растворов кислот. Битум растворяется в органических растворителях. Благодаря своей химической стойкости битумные материалы широко применяют для защиты от коррозии железобетона, стали труб и др. Физико-механические свойства. При высоких температурах битумы приближаются по свойствам к жидкостям, а при низких температурах приобретают свойства твердых тел. К важнейшим свойствам битумов можно отнести следующие. Вязкость – важнейшая реологическая характеристика, изменяется в широких пределах в зависимости от группового состава и температуры. Наиболее значимое влияние на вязкость битумов оказывает соотношение асфальтенов и масел. С увеличением содержания асфальтенов вязкость повышается. Для характеристики вязкости приняты следующие показатели: - глубина проникновения иглы (пенетрация), определяемая пенетрометром - температура размягчения битума, определяемая на приборе “кольцо и шар”. Глубина пенетрации. Показатели глубины погружения иглы определяют по ГОСТ 11501. Они зависят от температуры битума а также от давления на иглу и времени ее погружения. Испытания проводятся при 25 оС и при 0оС. За единицу пенетрации принята глубина проникания иглы равная 0,1 мм. В России приняты стандартные условия: - нагрузка на иглу – 100 г при 25оС и 200 г с при 0оС - продолжительность погружения – 5 с при 25оС и 60 с при 0оС Достаточно часто для оценки пенетрации используют индекс пенетрации ИП, который рассчитывается по формуле 30: где П25 –глубина проникания иглы (в 0,1 мм) при 25оС Тразм – температура размягчения. Температура размягчения. Она определяется по ГОСТ 11506 на приборе «Кольцо и шар». Для испытаний готовят образцы битума в латунных кольцах, которые помещают в прибор над отверстиями в подвеске. Прибор заполняют водой, водой с глицерином или глицерином (в зависимости от температуры размягчения). На поверхность битумных образцов помещают стальные шарики, а прибор нагревают до температуры, при которой они продавливают битум и касаются основания прибора. Эта температура называется температурой размягчения. Большое значение имеет соотношение между глубиной погружения иглы и температурой размягчения. Более ценными являются битумы, у которых при данной температуре размягчения более высокий показатель глубины погружения иглы. Это будет означать относительно меньшую восприимчивость битумов к изменению температуры. Температура хрупкости. Это характеристика вязкости дорожно-строительных битумов при отрицательных температурах. Она определяется на приборе Фрааса. Определение производится в тонком слое битума, нанесенном на металлическую пластинку. Пластинка подвергается изгибанию при равномерно снижающейся температуре. Температура, замеренная в момент появления излома в испытуемом слое битума, принимается за температуру хрупкости. Температура хрупкости – эта та температура, при которой битум становится хрупким, т.е. теряет свои вязко-пластичные свойства. Растяжимость. Это свойство битумов принято оценивать по их способности растягиваться в нить определенной длины под действием нагрузки. Определение растяжимости (дуктильности) производится по ГОСТ 11505 с помощью дуктилометра, в котором битумный образец в виде восьмерки растягивается с постоянной скоростью. Длина нити в момент разрыва, выраженная в см, является показателем растяжимости. Чем больше вязкость битумов, тем меньше его растяжимость, т.е. чем меньше глубина проникания иглы, тем меньше его растяжимость. Носителем эластичности битумов являются смолы, чем больше смол, тем больше растяжимость. Растяжимость определяется при температуре, равной 25оС и скорости растягивания 5см/мин. Коэффициент стандартных свойств. Расчет коэффициента стандартных свойств проводится для определения структурного типа битума. Его определяют по формуле 31: где Тразм – температура размягчения Тхр – температура хрупкости Д25 – растяжимость (дуктильность) при 25оС. Если Кстд составляет ≥ 1,15, то битум имеет структуру геля (I структурный тип), при Кстд ≤ 0,65 – структуру золя (II структурный тип), при Кстд = 0,65…1,15 для битума характерен III структурный тип (золь-гель). Старение битумов. Под старением битумов подразумевают совокупность всех химических и физических процессов, приводящих со временем к изменению их свойств. Обычно на битумы действуют тепло, солнечный свет, кислород воздуха, озон, вода, бактерии, а на битумы в дорожных покрытиях – динамические нагрузки от автомобильного транспорта. Эти факторы вызывают в молекулах битумов разрыв химических связей и образование свободных радикалов. Устойчивость битумов к действию тепла и кислорода зависит от их строения и, прежде всего, от наличия легкоокисляющихся групп и связей в макромолекулах, количество которых устанавливается методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). В результате старения возрастает содержание твердых хрупких составляющих (асфальтенов) за счет уменьшения содержания смолистых веществ и масел. Оценка интенсивности старения битумов основана на изучении степени изменения свойств в результате нагрева. По ГОСТ 22245-90 изменение их свойств определяют после нагревания битума до 160оС в течение 5 часов. Изменение температуры размягчения после прогрева и служит показателем его устойчивости к старению. Битумы, обнаруживающие большие изменения этого показателя, оказываются более склонными к атмосферному старению. Повышение сопротивления старению битумов обеспечивают добавками ингибиторов, способствующих подавлению окислительных процессов, например, продуктов алкилирования n-крезола изобутиленом. Замедлению старения битума способствует введение в состав асфальтобетона сажи или технического углерода. Добавки алифатических аминов стабилизируют асфальтены битума, предотвращая их агрегирование, что также замедляет старение. Марка битума. Марку битума определяют твердостью, температурой размягчения и растяжимостью. Буквенные обозначения отражают назначение битума. Например, БН – битум нефтяной, БНК – битум нефтяной кровельный, БНД – битум нефтяной дорожный и т.д. Для вязких дорожных битумов цифры в обозначении марки по ГОСТ 22245-90 указывают на допустимые для марки пределы показателей глубины проникания иглы при 25оС. Вязкие нефтяные дорожные битумы выпускаются 5 марок: БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 130/200, БНД 200/300. Вязкие нефтяные дорожные битумы изготовляют окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов, а также компаундированием окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти. Изготовление вязких дорожных нефтяных битумов из крекинг остатков и битумов деасфальтизации без дополнительной переработки не допускается. Свойства вязких нефтяных дорожных битумов должны соответствовать следующим показателям (табл. 1): Таблица 1 - Показатели свойств вязких нефтяных дорожных битумов

Область применения вязких дорожных битумов БДН200/300 – для поверхностной обработки, для холодных а/б смесей БНД 130/200 – для поверхностной обработки, для горячих а/б смесей БНД 90/130 – для горячих смесей в южных районах, для устройства покрытий на автомагистралях с тяжелым движением в районах с континентальным климатом БНД 60/90, БНД 40/60 – для покрытий на автомагистралях в южных районах, литых а/б смесях Битумы нефтяные дорожные жидкие (разжиженные) (ГОСТ 11955-82) – битумы, приготовленные разжижением вязких битумов жидкими нефтяными продуктами установленного фракционного состава с добавлением ПАВ, разделяемые на марки по вязкости, определяемой вискозиметром и по комплексу показателей. Применяют для производства “холодных” асфальтобетонов при строительстве всех типов усовершенствованных дорожных покрытий и оснований, а также при укреплении грунтов. Жидкие битумы в зависимости от скорости формирования структуры подразделяются на: - густеющие со средней скоростью (СГ); - медленногустеющие (МГ); - медленногустеющие из остаточных нефтепродуктов (МГО). В зависимости от условной вязкости, определяемой по вискозиметру временем в секундах, за которое 50 мл битума с температурой 60оС выливается через отверстие вискозиметра диаметром 5 мм, жидкие битумы подразделяются на следующие марки: СГ 40/70 СГ 70/130 СГ 130/200 МГ 40/70 МГ 70/130 МГ 130/200 МГО 40/70 МГО 70/130 МГО 130/200 Для разжижения вязких битумов с целью получения жидких (разжиженных) битумов используют жидкие нефтепродукты (керосин, бензин, мазут и др.). Битумы нефтяные дорожные жидкие (разжиженные) должны иметь следующие показатели свойств по ГОСТ11955-82 (табл. 13). Свойства жидких битумов - Вязкость и скорость загустевания - Температура размягчения - Прилипание Вязкость и скорость загустевания Определяют по количеству испарившего разжижителя после выдерживания битума в термостате при t=60○С в течении 5 часов После выдержки потери составляют для битумов класса СГ – 10…7% МГ – 8-5% Температура размягчения Остатка после испарения летучих веществ (разжижителя) Прилипание Способность каменных материалов, предварительно обработанных битумов, удерживать битумную пленку при ее вытеснении методом кипячения в воде Область применения жидких дорожных битумов - 40/70 - для обеспыливания и предварительной обработки дорожных покрытий, для обработки грунтовых смесей на полотне дороги

Таблица 2 - Качественные показатели жидких дорожных битумов, нормируемые ГОСТ 11955-82

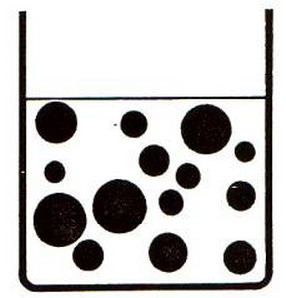

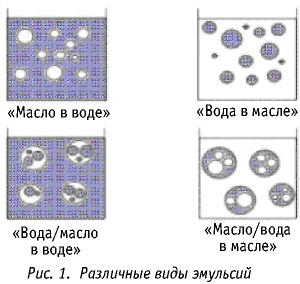

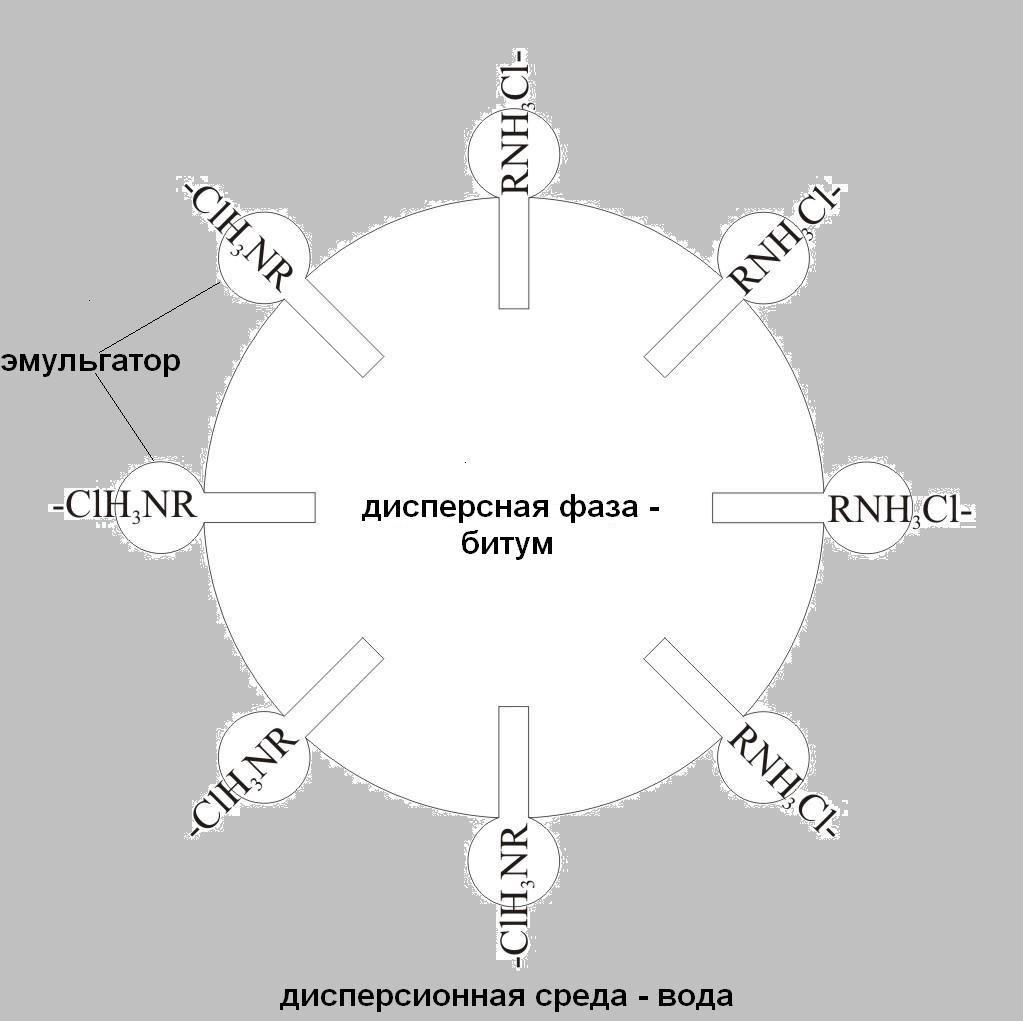

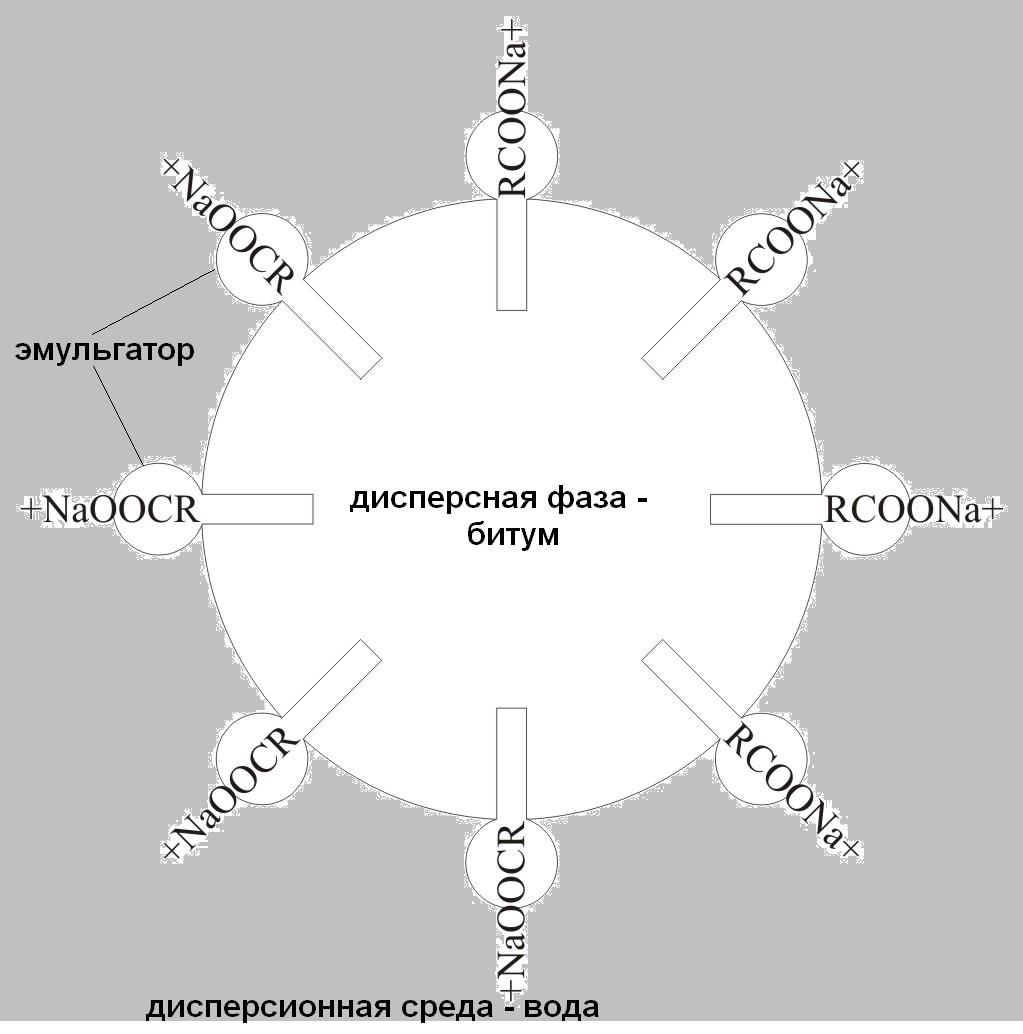

ЭМУЛЬСИИ Эмульсией называется коллоидная высокодисперсная система, в которой дисперсная фаза и дисперсионная среда являются несмешивающимися жидкостями в присутствии эмульгатора, препятствующего их расслаиванию. Эмульгатор представляет собой поверхностно-активное вещество (ПАВ), необходимое для образования стабильной эмульсии. Он создает защитные оболочки вокруг частиц дисперсной фазы, в результате чего они не слипаются между собой. Виды водных эмульсий: -эмульсия анионоактивная, - эмульсия катионоактивная, - эмульсия прямая, - эмульсия обратная. Эмульсией анионоактивной называется эмульсия, приготовленная с применением в качестве эмульгатора анионоактивных веществ, имеющих щелочные полярные группы: рН таких эмульсий колеблется в пределах 9…13. Эмульсией катионоактивной называется эмульсия, приготовленная с применением в качестве эмульгатора катионоактивных веществ, имеющих кислотные полярные группы: рН таких эмульсий колеблется в пределах 2…6. Эмульсия прямая – это эмульсия, в которой органическая жидкость является дисперсной фазой и в виде мельчайших капелек распределена в дисперсионной среде – воде.  «Масло в воде» «Масло в воде»Эмульсия обратная – это эмульсия, в которой диспергирована на мельчайшие капельки вода, а дисперсионной средой служит органическая жидкость «Вода в масле».  Главной задачей эмульгатора является стабилизация элементов дисперсной фазы в эмульсии. Эмульгаторы должны удовлетворять следующим требованиям: - хорошо и быстро растворяться в дисперсионной среде; - обеспечивать получение устойчивых во времени эмульсий; - не допускать образование обратных эмульсий. БИТУМНЫЕ ЭМУЛЬСИИ Битумные эмульсии – дисперсные системы, которые состоят из битума, воды и эмульгатора, придающего системе устойчивость. Битум в такой системе может выступать как в виде дисперсной фазы, так и дисперсионной среды. В первом случае он образует прямую эмульсию, во втором – обратную эмульсию. Битумные дорожные эмульсии (ГОСТ 18659) относятся к эмульсиям прямого типа, в которых битум распределен в виде капель. Содержание битума определяется целевым назначением эмульсии и обычно составляет 30-70% по массе. Цвет битумных эмульсий – коричневый, от светлого (при невысоком содержании битума) до темного в зависимости от степени дисперсности входящего в них битума. Важным показателем является устойчивость эмульсий при хранении. Катионные эмульсии необходимо хранить и применять при температуре не ниже 5оС. Замораживание эмульсии недопустимо, поскольку при последующем оттаивании она разрушается необратимо. Максимальная температура, при которой можно хранить и применять битумную эмульсию, не должна превышать 85оС. Эмульсии достаточно устойчивы в объеме, но обладают высокой чувствительностью при соприкосновении с поверхностью различных материалов. При нанесении на поверхность или при смешении с каменными материалами эмульсия распадается на составные части – битум и воду. Битумные эмульсии по скорости распада подразделяются на: - быстрораспадающиеся (в течение нескольких минут) - среднераспадающиеся (в течение нескольких часов) - медленнораспадающиеся (в течение нескольких суток) Необходимая скорость распада эмульсий определяется технологией применения. Быстрораспадающиеся эмульсии используют для поверхностной обработки, грунтовки и устройства щебеночного покрытия методом пропитки. Среднераспадающиеся эмульсии применяют для приготовления черного щебня, устройства поверхностной обработки, проведения ямочного ремонта и укладки слоев дорожной одежды по методу пропитки. Медленнораспадающиеся эмульсии используются для устройства слоев дорожной одежды из минеральных наполнителей (щебня, гравия, песка), обработанных способом смешения на дороге, а также для плотных щебеночных, гравийных и песчано-гравийных смесей, приготовленных в установке, и для укрепления грунтов. Прямые битумные эмульсии в зависимости от типа эмульгатора делятся на 4 вида: - анионные (ЭБА 1,2,3); - катионные (ЭБК 1,2,3); - неионные; - пасты (эмульгаторы - минеральные порошки). Неионные эмульсии применяются очень редко, в случаях, когда требуется исключительная стабильность эмульсий, в первую очередь для холодных асфальтобетонных смесей, содержащих большое количество мелкодисперсного заполнителя. В основном в дорожном строительстве используют анионоактивные и катионоактивные битумные эмульсии. Катионоактивные битумные эмульсии. Наиболее применяемыми в последнее время стали эмульсии катионного типа, с электроположительным зарядом капель битума (рис.2). В качестве катионных эмульгаторов используются аминные соединения типа моноамина RNH2 или диамина R-NH-R1-NH2 . Аминные соединения нерастворимы в воде, и в растворимую форму их переводят взаимодействием с соляной кислотой, в результате чего образуются водорастворимые хлористые соединения типа хлорамина R-NH3Cl. Показатель рН катионных эмульсий составляет от 1 до 6 за счет избытка соляной кислоты. Катионоактивные битумные эмульсии (ЭБК) подразделяются на три класса: - быстрораспадающаяся эмульсия ЭБК-1; - среднераспадающаяся эмульсия ЭБК-2; - медленнораспадающася эмульсия ЭБК-3. Эмульсии ЭБК представляют собой суспензии, состоящие из битума, воды, эмульгаторов, соляной кислоты и хлористого кальция, применяемого в качестве стабилизатора – вещества, влияющего на стабильность эмульгатора. Анионоактивные битумные эмульсии. Анионоактивные битумные эмульсии (ЭБА) с электроотрицательным зарядом капель битума (рис.3) используются реже, так как они менее стабильны и хуже осаждаются на поверхности каменного материала, особенно с кислотным характером. В качестве анионных эмульгаторов используются: асидол-мылонафт, кубовые остатки нефтепереработки, контакт Петрова, госсиполовая смола (хлопковый гудрон), жировой гудрон, таловое масло и др. В состав анионных эмульгаторов входят жирные кислоты общей формулой RCOOH. Эмульгаторы являются нерастворимыми веществами, и в раствор их переводят при химическом взаимодействии с гидроксидом натрия, в результате чего образуются водорастворимые натриевые соли данных кислот. Показатель рН таких эмульсий составляет от 9 до 13, и, как правило, они содержат избыточное количество гидроксида натрия.  Рисунок 2 - Катионоактивная битумная эмульсия  Рисунок 3 - Анионоактивная битумная эмульсия Эмульсия, стабильная при хранении и транспортировке, при нанесении на минеральный заполнитель или на поверхность дорожного покрытия, должна необратимо разрушаться с требуемой скоростью. Скорость разрушения эмульсий регулируется типом и количеством эмульгатора. Однако на скорость разрушения влияют и другие факторы, такие как природа минерального заполнителя, температура и другие климатические условия. Когда эмульсия наносится на поверхность минерального заполнителя, электрические заряды поверхности минерала быстро поглощают определенное число ионов эмульгатора до уровня, при котором начинается разрушение эмульсии. Битум, высвобождаемый в процессе разрушения катионной эмульсии и имеющий на своей поверхности положительные заряды, хорошо прилипает к поверхности минерала с отрицательными зарядами. На скорость разрушения и адгезию битумных эмульсий оказывает большое влияние минеральный состав заполнителя. Заполнители можно характеризовать как имеющие щелочной и кислотный характер поверхности. Примером заполнителя со щелочным характером поверхности может служить известняк, примером заполнителей с кислым характером поверхности – гранит и кварцит. Эмульсии по-разному ведут себя на заполнителях различной природы (табл. 3) Таблица 3 - Поведение битумных эмульсий на заполнителях различной природы

На стабильность эмульсий оказывает влияние температура. При повышении температуры ускоряется испарение воды из эмульсии, что приводит к уменьшению объема дисперсионной среды (воды), повышается концентрация битума и битумные капли начинают соединяться друг с другом. В ходе этого процесса некоторая часть водной фазы может оказаться внутри битума, в результате чего образуется обратная эмульсия. Помимо температуры, на скорость распада эмульсий влияют такие погодные факторы, как относительная влажность и скорость ветра. При понижении влажности воздуха будет также происходить ускоренное испарение воды из эмульсии, что может привести к превращению ее в обратную. Разрушение эмульсий может быть ускорено воздействием механических сил, например, вибрацией катков или сильными порывами ветра. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||