Ахматова дистант. Основные темы творчества А. А. Ахматовой Знакомство с биографией А. А. Ахматовой (1889 1966)

Скачать 1.16 Mb. Скачать 1.16 Mb.

|

|

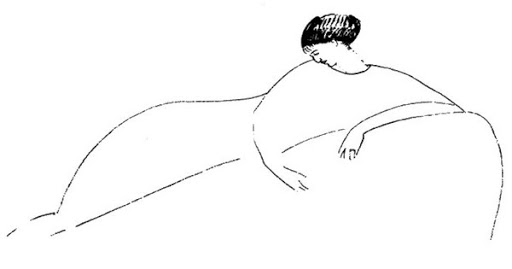

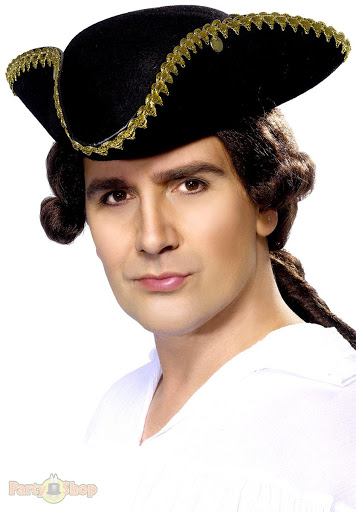

Тема: «Основные темы творчества А.А. Ахматовой» Знакомство с биографией А.А. Ахматовой (1889 –1966)  Анна Ахматова писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней. Она стала свидетелем смены эпох — пережила две мировые войны, революцию и блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет — с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься поэзией. Анна Ахматова писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней. Она стала свидетелем смены эпох — пережила две мировые войны, революцию и блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет — с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься поэзией.Анна Ахматова родилась в 1889 году под Одессой в селении Большой Фонтан в семье потомственного дворянина, отставного инженера-механика флота Андрея Горенко. Отец боялся, что поэтические увлечения дочери опозорят его фамилию, поэтому еще в юном возрасте будущая поэтесса взяла себе творческий псевдоним — Ахматова. «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем». Анна Ахматова Согласно семейной легенде, её бабушка вела своё происхождение от татарского хана Ахмата. Татарское, дремучее, Пришло из ниоткуда, К любой беде липучее, С  амо оно беда. амо оно беда.Детские годы прошли в Царском Селе. 1900–1907 – годы учебы: сначала в царскосельской Мариинской, затем в Фундуклеевской гимназии в Киеве. В конце 1903 года познакомилась с Н. Гумилёвым. История любви Н.Гумилёва и А.Ахматовой нашла отражение во многих стихах. В 1905 году вместе с матерью переезжает в Евпаторию. 1908–1910 гг. - учеба на юридическом отделении Высших женских курсов. И как раз к этому времени относятся ее первые литературные опыты. В автобиографии об этих годах Ахматова пишет: «В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов – Мандельштамом, Зенкевичем, Нарбутом – я сделалась акмеисткой». В Киеве Анна начала переписываться с Николаем Гумилевым, который ухаживал за ней еще в Царском Селе. В это время поэт находился во Франции и издавал парижский русский еженедельник «Сириус». 1907 – «На руке его много блестящих колец…» - первое напечатанное стихотворение Ахматовой. Появилось в парижском журнале «Сириус», издававшимся Н.С. Гумилёвым. 1910 – Ахматова выходит замуж за Н. Гумилёва, путешествие в Париж, где знакомиться с Модильяни.  Этюд (А. Ахматова) Художник Амедео Модильяни. 1911 г. Наталия Третьякова. Ахматова и Модиляни у незаконченного портрета.  Эпоха печальных зияний, Где смерти обилен улов. Ахматова и Модильяни, Ахматова и Гумилев. Небесной от Господа манны Дождаться не может изгой. Короткими были романы, Несчастливы тот и другой. Лишь жившему долгие лета Доступен бывает секрет, - Художника или поэта Любить не способен поэт. На то понапрасну не сетуй, Что каждый до срока сгорел: Один захлебнулся абсентом, Другой угодил под расстрел. От связей тех не было толка, И дальше потянется нить, Поскольку обоих надолго Сумела она пережить. Но с ними, пусть даже и мало, Делившая ложе и кров, Она навсегда их связала, Пришельцев из разных миров. Как колокол гулкий в тумане Звучит сочетание слов: «Ахматова и Модильяни, Ахматова и Гумилев.» Александр Городницкий. 1011 – организован «Цех поэтов». Ахматова избрана его секретарём. 1912 – в среде «Цеха поэтов» оформилась группа акмеистов. Акмеизм - литературное течение, сплотившее больших русских поэтов, прежде всего Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анну Ахматову, было связано с символизмом, но противостояло его крайностям. Акмеисты пытались заново открыть ценность человеческой жизни, ценность простого предметного мира, первоначальную ценность слова. Акмеисты выработали способы передачи внутреннего мира лирического героя - через жест, движение, деталь.  1912 – сборник «Вечер», родился сын Лев. Общеизвестно отношение поэтессы к своим стихам из первых сборников. В полушутливой форме она писала о книге «Вечер»: «Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются 13 раз... Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы». 1912 – сборник «Вечер», родился сын Лев. Общеизвестно отношение поэтессы к своим стихам из первых сборников. В полушутливой форме она писала о книге «Вечер»: «Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются 13 раз... Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы».1914 – сборник «Чётки». Гумилев в рецензии на книгу «Четки» пишет: «По сравнению с «Вечером» ... «Четки» представляют собой большой шаг вперед. Стих стал тверже, содержание каждой строки – плотнее, выбор слов – целомудренно скупым, и, что лучше всего, пропала разбросанность мысли». «Я научилась просто, мудро жить». Я научилась просто, мудро жить. Смотреть на небо и молиться Богу, И долго перед вечером бродить, Чтоб утолить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи. И никнет гроздь рябины желто-красной. Слагаю я веселые стихи О жизни тленной, тленной и прекрасной. 1  917 - сборник «Белая стая». Во всех отзывах на книгу отмечалось её отличие от предшествующих сборников. Критик Могульский: «Поэт оставляет далеко за собой круг интимных переживаний… Он становится строже, суровее и сильнее. Он выходит под открытое небо – и от солёного ветра и степного воздуха растёт и крепнет его голос. В его поэтическом репертуаре появляются образы Родины, отдаётся глухой гул войны, слышится тихий шёпот молитвы». 917 - сборник «Белая стая». Во всех отзывах на книгу отмечалось её отличие от предшествующих сборников. Критик Могульский: «Поэт оставляет далеко за собой круг интимных переживаний… Он становится строже, суровее и сильнее. Он выходит под открытое небо – и от солёного ветра и степного воздуха растёт и крепнет его голос. В его поэтическом репертуаре появляются образы Родины, отдаётся глухой гул войны, слышится тихий шёпот молитвы».К этому времени не только меняется голос Ахматовой, но и ее весь облик. К. Чуковский пишет: «в её глазах, и в осанке, и в её обращении с людьми наметилась одна главная черта её личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость: «царственная», монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии». Война 1914 года отозвалась прямо или косвенно во многих стихотворениях Ахматовой. Она с болью отозвалась на трагедии военного времени в стихотворениях «Июль 1914», «Молитва» и др. Это молитва за Россию, готовность на любые жертвы во имя ее светлого будущего. «Молитва» Дай мне горькие годы недуга, Задыханья, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар – Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей. Стихотворение окажется пророческим: то, о чем будет просить в это время Ахматова, все сбудется чуть позже. 1918 – выходит замуж за поэта и ассириолога В.К. Шилейко. В апреле 1921 года вышел сборник стихов «Подорожник», а в октябре — книга «Anno Domini MCMXXI» (в переводе с латинского — «В лето господне 1921-го»). Могульский: «…безысходность тоски, ужас одиночества, вечная разлука и напрасное ожидание» – душевное состояние лирической героини. Почти всё это десятилетие – 1912–1922– Ахматова окружена толпой поклонников; о ней слагают стихи, её портреты пишут Натан Альтман и Петров-Водкин, Анненков и Модильяни. Романсы на её стихи создают Сергей Прокофьев и Артур Лурье. Трагическая судьба поэтессы начинается с начала 20-х годов. В 1925 году вышло негласное Постановление ЦК: Ахматову не арестовывать, но и не печатать. С 1925 по 1940 год – ни одной публикации. В эмиграции сразу отметили: «Ахматова замолчала... Замолчишь, когда за горло берут...». С  чем это было связано? В августе 1921 года по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной боевой организации арестовали Гумилева, мужа Ахматовой. Вскоре он был расстрелян. Лишь спустя 70 лет он был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». После расстрела Гумилева Ахматову не печатали, сын был арестован только за то, что он являлся сыном преступника-заговорщика. Льва Николаевича Гумилева арестовывали 4 раза. Восемнадцать лет он безвинно отсидел в лагерях. В воркутинском лагере в 1953 году умер второй муж Ахматовой – Н. Пунин. Злой рок преследовал ее везде. чем это было связано? В августе 1921 года по обвинению в участии в заговоре контрреволюционной боевой организации арестовали Гумилева, мужа Ахматовой. Вскоре он был расстрелян. Лишь спустя 70 лет он был реабилитирован «за отсутствием состава преступления». После расстрела Гумилева Ахматову не печатали, сын был арестован только за то, что он являлся сыном преступника-заговорщика. Льва Николаевича Гумилева арестовывали 4 раза. Восемнадцать лет он безвинно отсидел в лагерях. В воркутинском лагере в 1953 году умер второй муж Ахматовой – Н. Пунин. Злой рок преследовал ее везде.1935 – арест сына. Ахматова провела семнадцать месяцев в тюремных очередях. Сына арестовывали трижды – в 1935, 1938 и 1949 г. Был приговорён к расстрелу, который заменили ссылкой. Для спасения сына Ахматова написала стихи ко дню рождения И. Сталина, обратилась к нему с просьбой. Вскоре освобожденный, сын вновь был арестован, во время войны воевал на фронте до победного конца, а в 1949 году его посадили в третий раз, и лишь в мае 1956 года он оказался на свободе. Массовые репрессии в стране, трагедийные события личной жизни (неоднократные аресты и ссылки сына и мужа вызвали к жизни «Реквием» (1935-1940). Пять лет с перерывами работала Ахматова над этим произведением. 1940 – книга стихов «Из шести книг». Книга была запрещена. «Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде», — писала поэтесса в воспоминаниях. Ахматову эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент — там она выступала в госпиталях, читала стихи раненым солдатам и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте». В Северную столицу поэтесса смогла вернуться лишь в 1944 году. «Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе… Проза всегда казалась мне и тайной, и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе». Анна Ахматова 1941, сентябрь – вылетела из блокадного Ленинграда в Москву. 1944 – возвращение из Ташкента, где была в эвакуации, в Москву, а затем в Ленинград. 1  946 – специальное постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» — за «предоставление литературной трибуны» для «безыдейных, идеологически вредных произведений». Исключение из Союза писателей СССР. В 1946 году была открыта кампания против Ахматовой, организована травля: в выступлении А. Жданова и последовавшем за этим Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» поэзия Ахматовой объявлялась чуждой народу, враждебной ему. Вместе с Ахматовой под пресс власти попал и М. Зощенко. Оба были исключены из Союза писателей, лишены средств к существованию, оказались изгоями в собственной стране. Тираж уже напечатанного в 1946 году сборника стихов А. Ахматовой был уничтожен. 946 – специальное постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» — за «предоставление литературной трибуны» для «безыдейных, идеологически вредных произведений». Исключение из Союза писателей СССР. В 1946 году была открыта кампания против Ахматовой, организована травля: в выступлении А. Жданова и последовавшем за этим Постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» поэзия Ахматовой объявлялась чуждой народу, враждебной ему. Вместе с Ахматовой под пресс власти попал и М. Зощенко. Оба были исключены из Союза писателей, лишены средств к существованию, оказались изгоями в собственной стране. Тираж уже напечатанного в 1946 году сборника стихов А. Ахматовой был уничтожен.Только в годы «оттепели», с середины 50-х годов, на страницах периодики стали снова появляться стихи Ахматовой, вышло несколько ее сборников: «Стихотворения 1909–1960» (1958), «Бег времени» (1965). 1962 – закончена работа над «Поэмой без героя». которую писала в течение 22 лет. Как заметил поэт и мемуарист Анатолий Найман, «Поэма без героя» написана Ахматовой поздней об Ахматовой ранней — она вспоминала и размышляла об эпохе, которую застала.  1964 – поездка в Италию, где Ахматовой была вручена премия «Этна-Таормина»; в Музее Маяковского в Москве прошел вечер, посвященный 75-летию поэтессы. 1964 – поездка в Италию, где Ахматовой была вручена премия «Этна-Таормина»; в Музее Маяковского в Москве прошел вечер, посвященный 75-летию поэтессы.1965 – поездка в Англию, где в Оксфордском университете ей было присуждено звание доктора; последний прижизненный сборник стихов и поэм — «Бег времени». 1966, 5 марта – умерла в Домодедово, похоронена в Комарове. «Не только умолк неповторимый голос, до последних дней вносивший в мир тайную силу гармонии, — с ним завершила свой круг неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой». Профессор-славист Никита Струве  Комаровское кладбище. Могила А. А. Ахматовой Высоко оценили ее творчество и современники поэта. Об этом говорят стихи, посвященные Анне Ахматовой. Если собрать все эти стихи, составится, пожалуй, огромный том. Светлая память о ней мы находим в стихах И.Северянина, А. Блока, Н.Гумилева, Б.Пастернака, О.Мандельштама, М.Цветаевой (цикл «Ахматовой») и многих других. Анне Ахматовой Блок «Красота страшна» — Вам скажут, — Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, Красный розан — в волосах. «Красота проста» — Вам скажут, — Пестрой шалью неумело Вы укроете ребенка, Красный розан — на полу. Но, рассеянно внимая Всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя: «Не страшна и не проста я; Я не так страшна, чтоб просто Убивать; не так проста я, Чтоб не знать, как жизнь страшна». 16 декабря 1913 Марина Цветаева АННЕ АХМАТОВОЙ Узкий, нерусский стан - Над фолиантами. Шаль из турецких стран Пала, как мантия. Вас передашь одной Ломаной черной линией. Холод - в весельи, зной - В Вашем унынии. Вся Ваша жизнь - озноб, И завершится - чем она? Облачный - темен - лоб Юного демона. Каждого из земных Вам заиграть - безделица! И безоружный стих В сердце нам целится. В утренний сонный час, - Кажется, четверть пятого, - Я полюбила Вас, Анна Ахматова. 2. Чтение и анализ стихотворений А.А. Ахматовой Стихотворения: «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» Сжала руки под тёмной вуалью... 1911 Стихотворение было написано в 1911 году в Киеве и вошло в сборник «Вечер». Данное произведение появилось спустя год после бракосочетания Анны Ахматовой и Николая Гумилева, однако не является посвящение мужу. Имя таинственного незнакомца, которому поэтесса посвятила множество стихов, так и осталось тайной. Вероятнее всего, это вымышленный образ. Сжала руки под тёмной вуалью... «Отчего ты сегодня бледна?» — Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот... Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка Всё, что было. Уйдешь, я умру.» Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: «Не стой на ветру». В  уаль — женский головной убор, частично или полностью закрывающий лицо. Обычно вуаль выполняется из полупрозрачной ткани, кружев, часто в виде сетки. уаль — женский головной убор, частично или полностью закрывающий лицо. Обычно вуаль выполняется из полупрозрачной ткани, кружев, часто в виде сетки.Терпкий - кислый и вяжущий на вкус, вызывающий оскомину. Смуглый отрок бродил по аллеям… 24 сентября 1911, Царское Село Стихотворение о Пушкине-лицеисте было написано в 1911 году (тогда отмечалось столетие Царскосельского Лицея) Смуглый отрок – Пушкин. Здание женской гимназии, где училась Анна Ахматова, расположено неподалеку от Лицея, где учился Пушкин. Общим было у них и место для одиноких прогулок – бесконечные аллеи Екатерининского парка, самого большого и нарядного парка Царского Села. Смуглый отрок бродил по аллеям, У озерных грустил берегов, И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов. Иглы сосен густо и колко Устилают низкие пни… Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни. О  ́трок - мальчик-подросток в возрасте между ребёнком и юношей. ́трок - мальчик-подросток в возрасте между ребёнком и юношей.Треуголки (треугольные шляпы) были в Лицее парадным головным убором вплоть до 1917 года, хотя еще в начале девятнадцатого века они вышли из моды и считались данью минувшему восемнадцатому столетию. Лицеисты носили их в первые годы обучения в лицее. Первое время лицеисты ходили в том, в чем приехали из дома, поскольку форма для каждого из них шилась индивидуально и довольно долго. Юрий Тынянов в романе «Пушкин» описывает, как лицеисты «ходили вместе к примерке, и, наконец, одежды их были готовы. Как зачарованные смотрели они друг на друга, примеряя круглые пуховые шляпы. На них были летние куртки с панталонами.., полусапожки. Вид их внезапно изменился. Директор… велел примерить парадные треугольники и суконные фуражки на каждый день, а потом эконом все запер на замок…»  Эвари́ст Дезире́ де Форж Парни́ (1753— 1814) — французский поэт-вольнодумец. Наиболее известные его сборники - «Любовные стихотворения», «Поэтические безделки». В 1799 году он написал поэму «Война старых и новых богов», в которой пародировал Библию. Эвари́ст Дезире́ де Форж Парни́ (1753— 1814) — французский поэт-вольнодумец. Наиболее известные его сборники - «Любовные стихотворения», «Поэтические безделки». В 1799 году он написал поэму «Война старых и новых богов», в которой пародировал Библию. Парни не было в лицейской библиотеке, его книга мог лишь тайно ходить по рукам лицеистов. Парни привлекал лицеистов своей любовной лирикой - не столько талантливой, сколько откровенной. Богоборческие мотивы также казались еще диковинкой. Редкий поэт в ту пору не начинал с переводов и подражаний Парни. Кстати, надзиратель Мартын Пилецкий, характеризуя Пушкина, сетовал, что его подопечный читал «множество французских книг, но без выбора, приличного его возрасту…» Юный Пушкин, возможно, чувствовал во французском поэте и близкий ему темперамент. Уроженец одного из островов в Индийском океане, Парни был отчасти африканцем. Влияние его любвеобильной поэзии на Пушкина прослеживается вплоть до середины 1820-х годов. Не с теми я, кто бросил землю… Июль 1922, Петербург Написано в 1922 году и вошло в сборник «Anno Domini MCMXXI» (в переводе с латинского — «В лето господне 1921-го»). В это время, в эпоху коренных политических и социальных преобразований, перед многими интеллигентами встал жизненно важный вопрос: «Как отнестись к революции? Остаться в России, в неизвестности или уехать за границу и не рисковать?». Некоторая часть учёных, деятелей искусства сделала выбор в пользу последнего решения. Но остальная часть интеллигенции приняла мужественное решение остаться с Россией в годы суровых испытаний. В их числе и была А.А. Ахматова. На эту тему написано её стихотворение «Не с теми я, кто бросил землю…» Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара Остаток юности губя, Мы ни единого удара Не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней Оправдан будет каждый час… Но в мире нет людей бесслезней, Надменнее и проще нас. Мне ни к чему одические рати... 1940 Стихотворение написано в 1940 году, включено в цикл «Тайны ремесла». Помимо него туда входят еще девять лирических произведений, каждое из которых посвящено теме поэта и поэзии. Э Мне ни к чему одические рати И прелесть элегических затей. По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, Таинственная плесень на стене... И стих уже звучит, задорен, нежен, На радость вам и мне. Ода — жанр лирики, торжественная песня, посвящённая какому-либо событию, герою, или отдельное произведение такого жанра Одический – связанный по значению с существительным ода; торжественный, восхваляющий. Рать – войско, военный отряд; битва, война. Элегия — это лирическое произведение с печальным настроением. Это может быть жалобное, скорбное стихотворение о безответной любви, размышление о смерти, о мимолетности жизни, а могут быть и грустные воспоминания о прошедшем. Дёготь - тёмный смолистый жидкий продукт из дерева, торфа или каменного угля. Обладает сильным специфическим запахом. Мужество 1942 Написано 23 февраля 1942 года в Ташкенте после эвакуации из блокадного Ленинграда самолётом в Ташкент. В 1944 году Ахматова вернулась в освобожденный Ленинград. В годы войны тема Родины становится ведущей в лирике Ахматовой, что нашло отражение в цикле «Ветер войны». Мы знаем, что ныне лежит на весах И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки. |