Особенности строения и топография нервной систе... Особенности строения и топография нервной системы в детском возрасте

Скачать 310 Kb. Скачать 310 Kb.

|

|

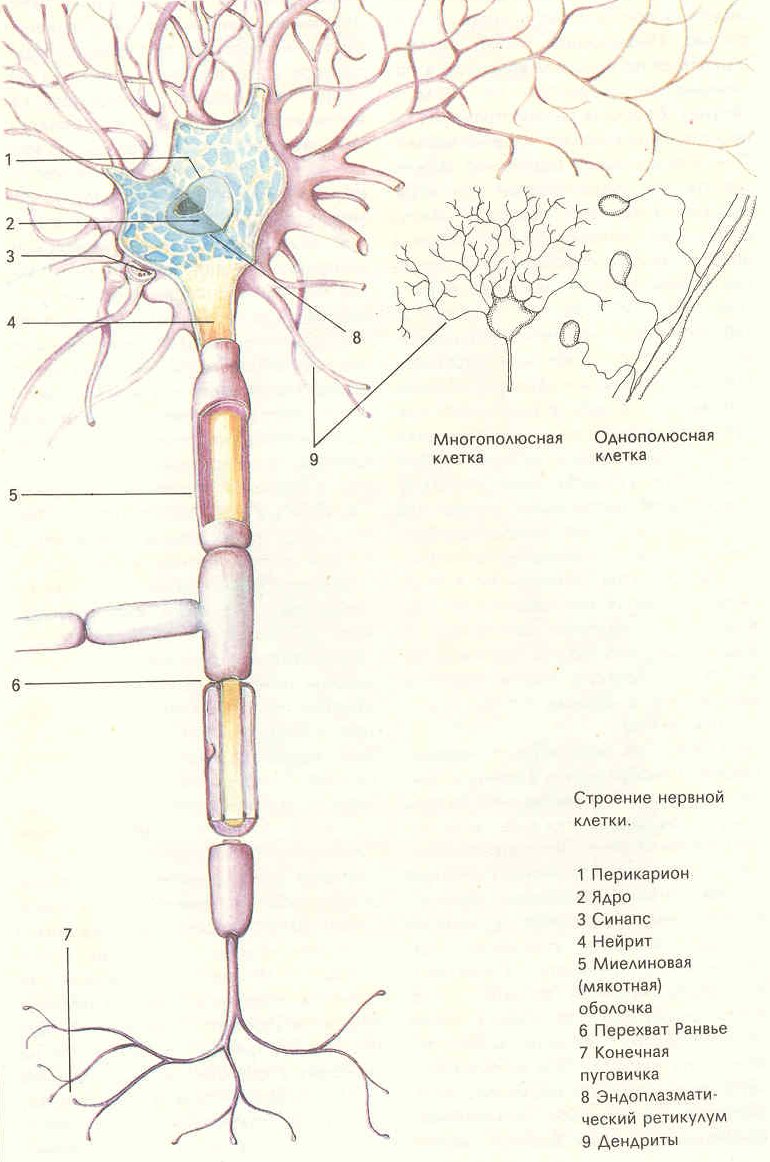

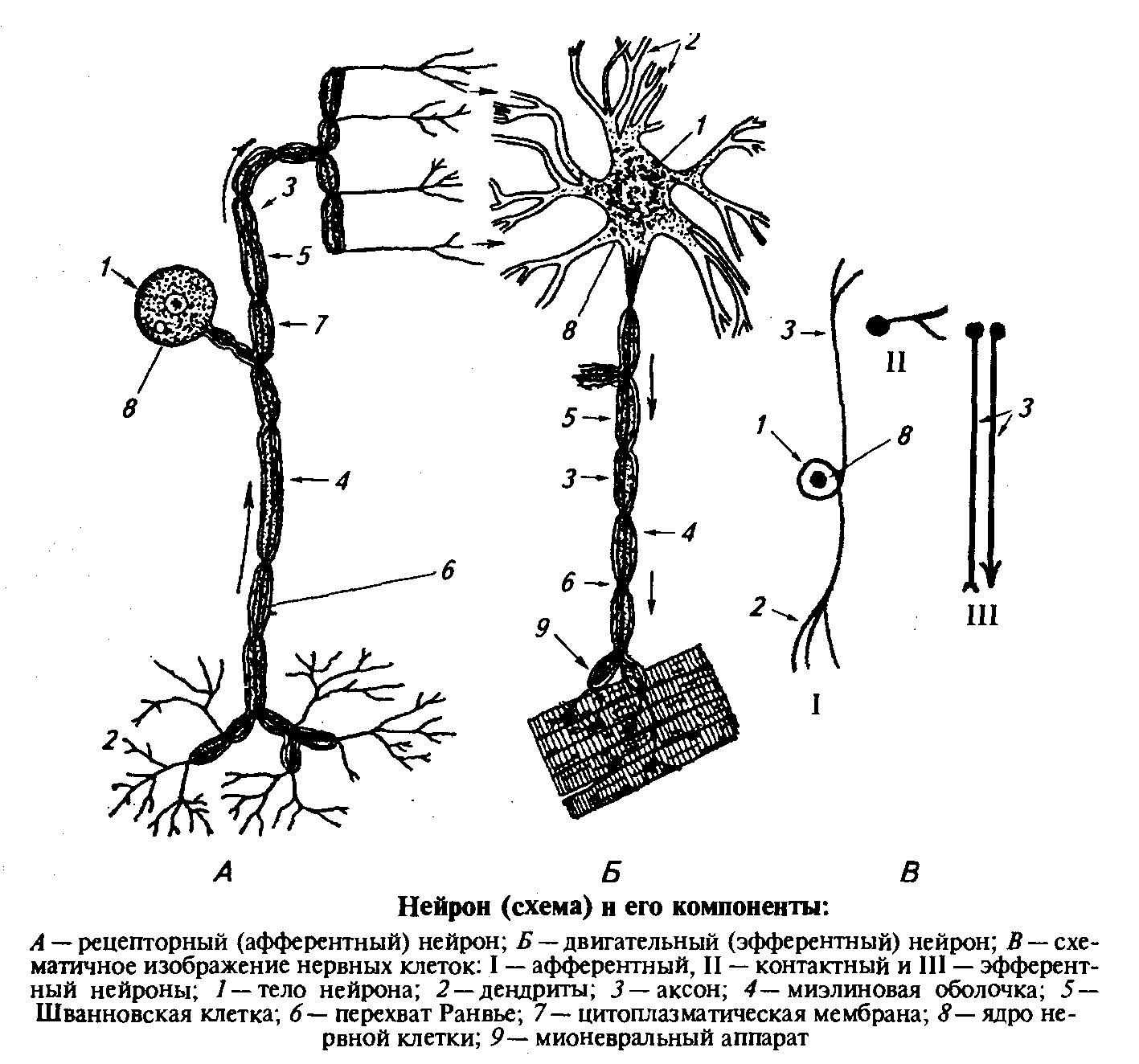

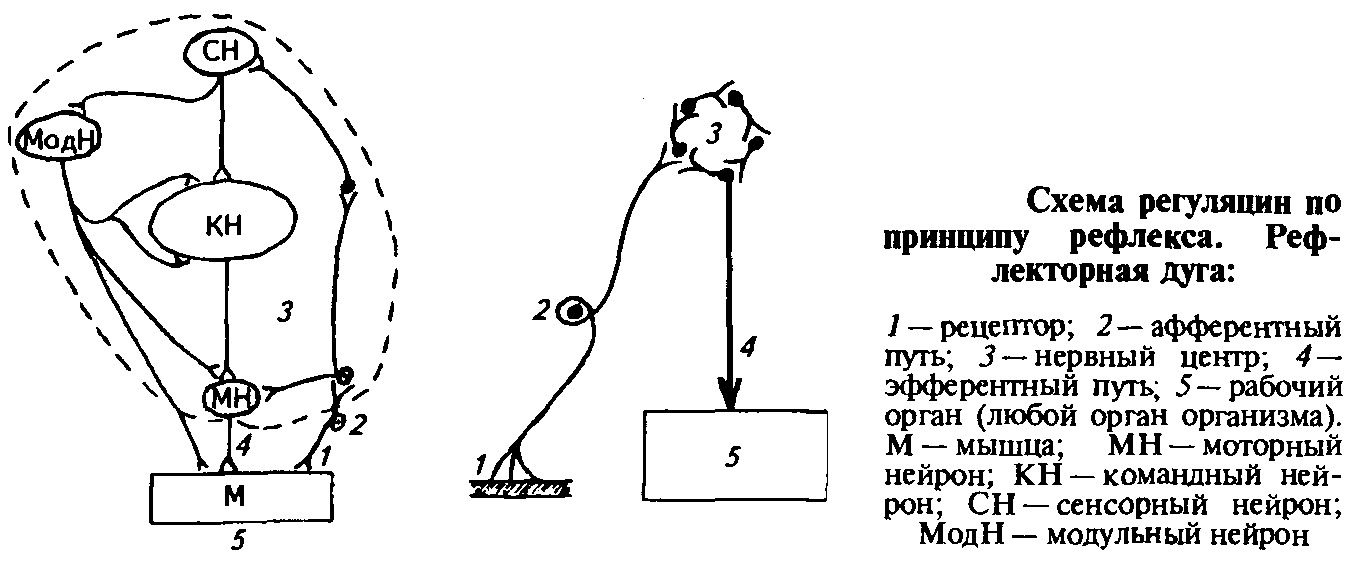

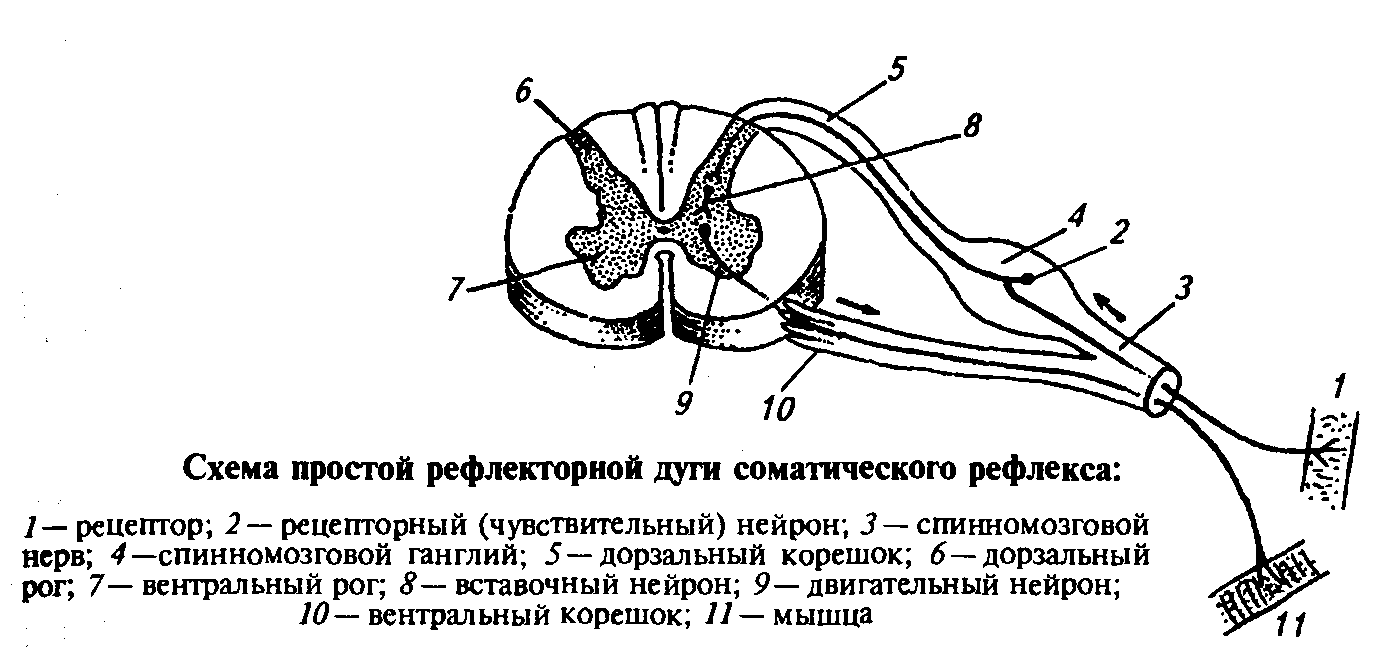

Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра анатомии СРС На тему: «Особенности строения и топография нервной системы в детском возрасте» Выполнил: Студент 327 гр. ОМФ Умарходжаев З.З. Проверила: Земляницына В.А. Караганда 2011 год Строение нервных клеток и волокон. Формирование и развитие нервной системы в эмбриональный период. Основной структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка. – нейрон, в котором различают тело клетки и отростки: дендриты и аксон. Нервный импульс распространяется всегда в одном направлении: по дендритам к телу клетки, по аксону – от тела клетки. Таким образом нейрон – система, имеющая множество «входов» (дендриты) и лишь один «выход» (аксон). Такая законом6ерность свойственна нервной системе в целом. В функциональном отношении нейроны можно различать на афферентные, доставляющие импульсы к центру, эфферентные, несущие информацию от центра к периферии, и вставочные в которых происходит предварительная промежуточная переработка импульсов и организующая коллатеральные связи. Особое месмто занимают рецепторные нейроны, представленные ложноуниполярными клетками, проводящими возбуждение от рецепторов в ЦНС. Тела этих нейронов находятся вне ЦНС, в так называемых нервных ганглиях, располагающихся по ходу корешков спинальных или черепных чувствительных нервов. В отличие от других нервных клеток рецепторный нейрон имеет два длинных отростка, один из которых является собственно аксоном, а другой – аксоноподобно вытянутым дендритом. Рецепторный нейрон относится к группе афферентных. Афферентные нейроны, расположенные в ЦНС посылают импульсы к скелетным мышцам, обеспечивая регуляцию движения. Мотонейроны, непосредственно связанные с мышцами, расположены в передних рогах спинного мозга и двигательных ядрах черепных нервов. Наряду с ними в ЦНС имеются эфферентные клетки, непосредственно не связанные с мышцами, а направляющие свои аксоны к мотонейронам передних рогов спинного мозга. Последние, таким образом, являются «приемниками» многих нисходящих влияний, обработка совокупности которых, обеспечивает дифференцированную регуляцию движения. Все разнообразие нисходящих эфферентных импульсаций в конечном итоге передается мышце аксонами этих мотонейронов. Вставочные нейроны или интернейроны, составляют самую многочисленную группу нервных клеток в ЦНС. В ЦНС тела нейронов сосредоточены в сером веществе больших полушарий, подкорковых ядрах,. Ядрах ствола мозжечка, сером веществе спинного мозга. (Внешний вид нейрона представлен на рис.1) Нервная система плода начинает развиваться на ранних этапах эмбриональной жизни, продолжая развитие и в первые годы после рождения. Из эктодермы в дорсальном отделе зародыша образуется нервная пластина, в последствии формируется нервный желобок, а затем нервная трубка. У недельного эмбриона намечается незначительное утолщение в оральном отделе нервной трубки. На 3-й неделе развития в головном отделе нервной трубки образуются 3 первичных нервных пузыря (передний, средний, задний), из которых развиваются главные отделы головного мозга: конечный, средний и ромбовидный мозг. В последствии передний и задний пузыри расчленяются каждый на 2 отдела, в результате чего образуется 5 мозговых пузырей : конечный, промежуточный, средний, задний и продолговатый. Из конечного мозгового пузыря развиваются полушария головного мозга и подкорковые ядра, из промежуточного – промежуточный мозг (зрительные бугры, подбугорье, гипоталамус),из мезэнтцефальной части – средний мозг (четверохолмие, ножки мозгасильвнев водопровод) Задний – образует мост и мозжечок, продолговатый – продолговатый мозг. К 3-му месяцу внутриутробного развития определяются основные части ЦНС –большие полушария, ствол, мозговые желудочки с выстилающей их эпенцимальной тканью и спиной мозг. К пятому месяцу дифференцируются основные борозды коры больших полушарий.: сильвиева, роландова, прецентральная, теменно – затылочная и  Рисунок 1 другие. На 6 – м месяце отчетливо выявляется функциональное преобладание высших отделов над стволово – спинальными. Головной мозг новорожденного имеет относительно большую величину, масса его в среднем составляет 1/8 массы тела. У новорожденного хорошо выражены длинные борозды, крупные извилины, но глубина и высота их невелика. Мелких борозд и извилин относительно мало: они появляются в течение первых лет жизни. Особенности строения и топография нервной системы в детском возрасте В материнской утробе эмбрион получает все, что ему необходимо, защищен от любых невзгод. И в период созревания зародыша в его мозгу каждую минуту рождается 25 тысяч нервных клеток (механизм этого удивительного процесса неясен, хотя понятно, что реализуется генетическая программа). Клетки делятся и формируют органы, в то время как растущий плод плавает в околоплодной жидкости. И через материнскую плаценту он непрерывно, без всяких усилий получает пищу, кислород, тем же путем выводятся из его организма шлаки. Нервная система плода начинает развиваться из наружного зародышевого листка, из которого вначале образуется нервная пластинка, желобок, и затем нервная трубка. На третьей неделе из нее формируются три первичных мозговых пузыря, два из которых (передний и задний) еще раз делятся, в результате чего формируется пять мозговых пузырей. Из каждого мозгового пузыря в последующем развиваются различные отделы головного мозга. Дальнейшее разделение происходит во время внутриутробного развития. Образуются основные части центральной нервной системы: полушария, подкорковые ядра, ствол, мозжечок и спинной мозг: дифференцируются основные борозды коры больших полушарий; становится заметным преобладание высших отделов нервной системы над низшими. По мере развития плода многие его органы и системы проводят своего рода «генеральную репетицию» еще до того, как их функции становятся действительно необходимыми. Так, например, возникают сокращения сердечной мышцы, когда еще нет крови и необходимости ее перекачивать; появляется перистальтика желудка и кишечника, выделяется желудочный сок, хотя пищи еще как таковой нет; в полной темноте открываются и закрываются глаза; двигаются ручки и ножки, что доставляет матери неописуемую радость от ощущении зарождающейся в ней жизни; за несколько недель до рождения у плода даже появляются дыхательные движения при отсутствии воздуха, которым можно дышать. К концу внутриутробного периода общая конструкция центральной нервной системы достигает почти полного развития, однако мозг взрослого человека намного сложнее мозга новорожденного. Головной мозг новорожденного составляет примерно 1/8 массы тела и весит в среднем около 400 граммов (у мальчиков несколько больше). К 9 месяцам масса мозга удваивается, к 3 году жизни утраивается, а в 5-летнем возрасте головной мозг составляет 1/13 — 1/14 массы тела, к 20 годам — 1/40. Наиболее выраженные топографические изменения в различных отделах растущего головного мозга происходят в первые 5—6 лет жизни и заканчиваются только к 15—16 годам. Ранее считалось, что к моменту рождения нервная система ребенка имеет полный набор нейронов (нервных клеток) и развивается лишь за счет усложнения связей между ними. Теперь известно, что в некоторых образованиях височной доли полушарий и мозжечка до 80—90 % нейронов образуются только после рождения с интенсивностью, зависящей от притока сенсорной информации (от органов чувств) из внешней среды. В головном мозге очень высока активность, обменных процессов. До 20 % всей крови, направляемой сердцем в артерии большого круга кровообращения, протекает через головной мозг, потребляющий пятую часть поглощаемого организмом кислорода. Высокая скорость кровотока в мозговых сосудах и насыщенность его кислородом необходимы прежде всего для жизнедеятельности клеток нервной системы. В отличие от клеток других тканей, нервная клетка не содержит никаких энергетических запасов: поставляемые с кровью кислород и питание расходуются почти мгновенно. И любая задержка в их доставке грозит опасностью, при прекращении подачи кислорода всего на 7—8 минут нервные клетки гибнут. В среднем необходим приток 50—60 мл крови на 100 г. мозгового вещества в одну минуту. Соответственно увеличению массы мозга существенные изменения происходят в пропорциях костей черепа точно так же, как и меняется пропорция частей тела в процессе роста. Череп новорожденных окончательно не сформирован, а его швы и роднички могут быть еще открыты. В большинстве случаев к рождению остается открытым отверстие ромбовидной формы на стыке лобных и теменных костей (большой родничок), которое обычно закрывается только к году, череп ребенка активно растет, при этом голова увеличивается в окружности. Наиболее интенсивно происходит это в первые три месяца жизни: голова увеличивается в окружности на 5—6 см. Позже темп замедляется, и к году она увеличивается в общей сложности на 10—12 см. Обычно у новорожденного (с массой 3—3,5 кг) окружность головы составляет 35—36 см, достигая к одному году 46—47 см. Далее рост головы еще более замедляется (не превышает 0,5 см в год). Чрезмерный рост головы, как и заметное его отставание, указывает на возможность развития патологических явлений (в частности, гидроцефалия или микроцефалия). С возрастом претерпевает изменения и спинной мозг, длина которого у новорожденного составляет в среднем около 14 см и удваивается к 10 годам. В отличие от головного спинной мозг новорожденного имеет более совершенное в функциональном отношении, законченное морфологическое строение, почти полностью занимая пространство позвоночного канала. С развитием позвонков рост спинного мозга замедляется. Таким образом, и при нормальном внутриутробном развитии, нормальных родах ребенок рождается хотя и со структурно сформированной, но незрелой нервной системой. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Нервная система связывает в организме рецепторы, ткани и органы в рефлекторные дуги. Через рефлекторные дуги осуществляются приспособительные реакции — рефлексы, приспособление состояния и деятельности тканей, органов и организма в целом к условиям внутренней и внешней среды, поддержания гомеостаза. Нервная система образована нейронами и клетками нейроглии. Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. Центральная нервная система включает в себя головной и спинной мозг, а периферическая — нервы, отходящие от ЦНС к органам. Структурно-физиологической единицей нервной системы является нейрон. Клетки нейроглии, располагающиеся между нейронами, выполняют опорную, защитную и трофическую роли.  Нейрон. Состоит из тела и отростков: одного аксона и нескольких дендритов. В теле нейрона синтезируются медиаторы, клеточные белки и другие компоненты. Оно выполняет трофическую роль по отношению к отросткам. Отростков два вида: длинный неветвящийся аксон и короткие ветвящиеся дендриты. Аксон проводит возбуждение от тела нейрона к нервным, мышечным и секреторным клеткам, а дендриты — к телу нейрона. Каждый нейрон в ЦНС выполняет три физиологические роли: воспринимает нервные импульсы с рецепторов или других нейронов; рождает собственные импульсы; проводит рожденные импульсы к другому нейрону или органу. По физиологической роли нейроны подразделяют на три группы: сенсорные, рецепторные; ассоциативные, интернейроны, вставочные; эффекторные, двигательные, мотонейроны. Рецепторные нейроны располагаются вне ЦНС, в спинномозговых и черепно-мозговых ганглиях. Они имеют длинный аксоноподобный дендрит. РЕФЛЕКТОРНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ЦЕЛОСТНОГО ОРГАНИЗМА Приспособление процессов жизнедеятельности организма, его органов, тканей и систем к меняющимся условиям среды называется регуляцией. Регуляция, обеспечиваемая нервной и гормональной системами, называется нервно-гормональной. Нервная система, организм осуществляют свою деятельность по принципу рефлекса. РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ, СИСТЕМ И ОРГАНИЗМА Регуляция по принципу рефлекса глубоко изучена и оформлена в учение нервизм И. М. Сеченовым, И. П. Павловым. Согласно их концепции, нервная система осуществляет свою деятельность по принципу рефлекса. Деятельность нервной системы по принципу рефлекса называется рефлекторной. Рефлекс — это закономерная ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая с участием центральной нервной системы. Рефлекс осуществляется через специальное структурное образование нервной системы, которое называется рефлекторной дугой. В образовании рефлекторной дуги участвуют три вида нейронов: чувствительные, контактные и двигательные   Они объединяются в нейронные Цепи. Нейроны между собой и с исполнительным органом контактируют с помощью синапсов. Рецепторные нейроны расположены вне ЦНС, контактные и двигательные — в ЦНС. Рефлекторная дуга может быть образована разным числом нейронов всех трех видов. В свою очередь в рефлекторной дуге различают 5 звеньев: рецептор, афферентный путь, нервный центр, эфферентный путь и рабочий орган, или эффектор. Рецептор — это образование, воспринимающее раздражение. Представляет собой или ветвящееся окончание дендрита рецепторного нейрона, или специализированные, высокочувствительные клетки, или клетки с вспомогательными структурами, образующими рецепторный орган. Афферентное звено образовано рецепторным нейроном, проводит возбуждение от рецептора к нервному центру. Нервный центр образован большим количеством интернейронов и двигательных нейронов. Это сложное образование рефлекторной дуги, представляющее собой ансамбль нейронов, расположенных в различных отделах центральной нервной системы, включая кору больших полушарий и обеспечивающих конкретную приспособительную реакцию. Нервному центру присущи четыре физиологические роли: восприятие импульсов от рецепторов через афферентный путь; анализ и синтез воспринятой информации; передача сформированной программы по центробежному пути; восприятие обратной информации с исполнительного органа о выполнении программы, о совершенном действии. Эфферентное звено образовано аксоном двигательного нейрона, проводит возбуждение от нервного центра к рабочему органу. Рабочий орган — тот или иной орган организма, осуществляющий свойственную ему деятельность. Принцип осуществления рефлекса. Через рефлекторные дуги осуществляются ответные приспособительные реакции на действие раздражителей, т. е. рефлексы. Рецепторы воспринимают действие раздражителей, возникает поток импульсов, который передается на афферентное звено и по нему поступает к нейронам нервного центра. Нервный центр воспринимает информацию с афферентного звена, осуществляет ее анализ и синтез, определяет биологическую значимость, осуществляет формирование программы действия и в виде потока эфферентных импульсов передает ее на эфферентное звено. Эфферентное звено обеспечивает проведение программы действия от нервного центра к рабочему органу. Рабочий орган осуществляет свойственную ему деятельность. Время от начала действия раздражителя до начала ответной реакции органа называется временем рефлекса. Специальное звено обратной афферентации воспринимает параметры совершенного рабочим органом действия и передает эту информацию в нервный центр. Нервный центр воспринимает обратную информацию с рабочего органа о свершенном действии. Классификация рефлексов. Рефлексы животных и человека разнообразны, поэтому их классифицируют по ряду принципов: по природе на безусловные и условные. Безусловные рефлексы — это врожденные, наследственно передающиеся. Осуществляются безусловные рефлексы через сформированные рефлекторные дуги. Безусловные рефлексы являются видовыми, т. е. свойственны всем животным данного вида. Они относительно постоянны и возникают в ответ на адекватные раздражения определенных рецепторов. Безусловные рефлексы классифицируются по биологическому значению на пищевые, оборонительные, половые, статокинетические и локомоторные, ориентировочные, поддерживающие гомеостаз и др.; по расположению рецепторов: экстероцептивные; интероцептивные; проприоцептивные; по характеру ответной реакции: двигательные, секреторные и пр.; по месту нахождения центров, через которые осуществляются рефлексы: спинальные, бульбарные, мезэнцефальные, диэнцефальные, кортикальные. Условные рефлексы — это рефлексы, приобретенные организмом в процессе его индивидуальной жизни. Условные рефлексы осуществляются через вновь сформированные рефлекторные дуги на базе рефлекторных дуг безусловных рефлексов с временной связью в коре больших полушарий между теми или иными сенсорной зоной и корковым представительством нервного центра рефлекторной дуги безусловного рефлекса. Каждый рефлекс имеет свое название, в зависимости от реакции, которую он обеспечивает. Рефлексы в организме чаще осуществляются с участием желез внутренней секреции, гормонов. Совместная рефлекторно-гормональная регуляция является основной формой регуляции в организме. Свойства нервных центров. Особенности рефлекторной деятельности в значительной степени обуславливаются свойствами нервных центров: одностороннее проведение возбуждения: с афферентного нейрона на эффекторный; проведение возбуждения осуществляется замедленно; действие одного потока импульсов облегчает действие последующего; свойство облегчение, или суммация; происходит трансформация ритма импульсов, изменяется и сила импульсов; свойственна окклюзия; при одновременном поступлении двух афферентных потоков количество возбужденных нейронов оказывается меньше, чем арифметическая сумма возбуждений на каждый поток импульсов в отдельности; проявляется последействие', возбуждение сохраняется некоторое время, после того как приток импульсов прекращается. Последействие обусловливается кольцевыми связями нейронов; свойственно утомление, понижение активности при длительной деятельности в связи с уменьшением резервов медиатора в синапсах; находятся в состоянии постоянного тонуса, некоторого возбуждения; при определенных условиях, после длительного предшествующего поступления импульсов частого ритма, нервный центр определенное время остается в состоянии повышенной возбудимости — посттетанинеская потенция; свойственно торможение, ослабление или прекращение деятельности. Координация рефлекторной деятельности. Рефлекторная деятельность связана с координацией — взаимодействием нейронов, а следовательно, и нервных процессов в центральной нервной системе, обеспечивающим согласованную деятельность нервных центров. Координация осуществляется на основе определенных принципов, явлений и феноменов. Принцип конвергенции. К нервному центру сходятся импульсы с многих афферентных путей, их в 4—5 раз больше, чем эфферентных. Явление иррадиации. Возбуждение возникающее в центре иррадиирует — распространяется на соседние области центральной нервной системы. Принцип реципрокной иннервации. Такие взаимоотношения нервных центров, когда возбуждение одного тормозит деятельность другого. Явление индукции — наведения с одного нервного центра на другой противоположного нервного процесса. Если торможение наводит возбуждение, то индукция положительная, если возбуждение наводит торможение, то индукция отрицательная. Феномен «отдачи» — состоит в быстрой смене возбуждения одного центра возбуждением другого, обеспечивающего противоположные по значению рефлексы. Феномен цепных и ритмических возбуждений нервных центров. Возбуждение одного нервного центра обусловливает возбуждение другого и т. д. Так, прием корма связан с захватом корма, жеванием, глотанием. Чередование в определенной последовательности одних и тех же простых рефлекторных актов называется ритмическим возбуждением нервных центров. Принцип обратной связи. В организме в результате деятельности органов рождаются определенные импульсы, которые поступают в центр, информируют о параметрах совершенного действия. Принцип общего конечного пути. Одна и та же ответная реакция может быть вызвана с различных рецепторных полей через один центр. Эффекторный нейрон центра образует общий конечный путь. Принцип доминанты. В каждый отрезок времени в центральной нервной системе доминирует, господствует тот или иной центр. Он в определенной степени подчиняет себе деятельность других центров. Пластичность нервных центров; проявляется в приспособляемости и изменчивости своего функционального значения при изменении характера связей с рецепторами и эффектором. Нервным центрам свойственна роль трофического регулятора, которая проявляется в приспособлении обменных процессов в тканях органов к меняющимся условиям в целях поддержания их структурной организации и деятельности. Наследственные метаболические заболевания нервной системы детского возраста.Наиболее частыми наследственными метаболическими заболеваниями в этом возрасте (от 1 года до 4 лет) являются: 1. Различные относительно легкие нарушения обмена аминокислот. 2. Метахроматическая, глобоидно-клеточная (болезнь Краббе) и суданофильная лейкодистрофии. 3. Поздний детский GМ2-ганглиозидоз (болезнь Тея—Сакса). 4. Поздняя детская форма болезни Гоше и болезни Нимана—Пика. 5. Нейроаксональная дистрофия. 6. Мукополисахаридозы. 7. Муколипидозы. 8. Фукозидоз. 9. Маннозидозы. 10. Аспартилглюкозаминурия. 11. Восковидный липофусциноз. 12. Синдром Коккэйна. В этой группе наибольшее внимание привлекают аминоацидурии, для диагностики которых во многих западных странах была внедрена широкая программа скрининга. Наиболее известна фенилкетонурия. При классической форме фенилкетонурии (существуют более легкие формы) наследование происходит по аутосомно-рецессивному типу. При рождении и в первый год жизни ребенок кажется здоровым, но затем отмечается задержка психомоторного развития. К 5-6 годам коэффициент интеллекта (IQ) не достигает 50, часто составляя >20. Клиническая картина представлена гиперактивностью, агрессивностью, неуверенной походкой, легким тремором кистей и тела, плохой координацией, странной позой, вычурностью движений пальцев и ритмическими движениями (например, взмахиванием рукой). Дети отстают в физическом развитии, в 25 % случаев наблюдаются эпилептические припадки. Диагностика основана на выявлении высокой концентрации фенилаланина (>15 мг/дл) в сыворотке крови. Заболевание связано с недостаточностью фермента печени фенилаланингидроксилазы. Соблюдение диеты с низким содержанием фенилаланина с момента рождения до 5-10-летнего возраста предотвращает психомоторное отставание. В настоящее время тяжелая умственная отсталость вследствие этого заболевания становится редкостью. Однако если гомозиготные матери с высокой концентрацией фенилаланина не лечатся, во время беременности терапия не проводится, то ребенок рождается с отклонениями вследствие внутриутробного поражения. Диагностика метаболических нарушений у детей. Для дифференциальной диагностики в этой группе заболеваний целесообразно определить, что преобладает: поражение белого (олигодендроцитов и миелина) или серого вещества (нейронов). Характерными чертами первых (лейкодистрофий) становятся спастический паралич в сочетании с атаксией или без нее, утрата сухожильных рефлексов и нарушение зрения с атрофией зрительного нерва, но без изменений сетчатки; эпилептические припадки и задержка умственного развития присоединяются позднее. Литература.

|