ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 по курсу «Структурированные сети передачи данных». ЛР 2 (+). Отчёт по лабораторной работе 2 по курсу Структурированные сети передачи данных

Скачать 171.34 Kb. Скачать 171.34 Kb.

|

|

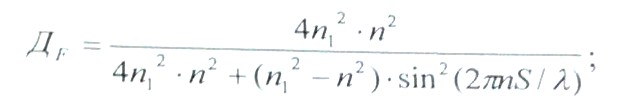

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2 по курсу «Структурированные сети передачи данных» Цель работы: Получение навыков работы с измерителем оптической мощности «Алмаз-33»; Определение затухания, вносимого соединением торцов двух световодов в оптической розетке в зависимости от величины их числовой апертуры; Измерение затухания, вносимого переменным аттенюатором на основе оптической розетки для многомодовых и одномодовых световодов и градуировка аттенюаторов; Измерение переходных ослаблений между световодами оптического разветвителя. Теоретическая часть. При прокладке волоконно-оптических линий возникает техническая задача соединения волоконных световодов, образующих линию связи, между собой. Различают разъемные и неразъемные (соединяются при помощи сварки) соединения. На каждом узле оптической сети связи должна обеспечиваться возможность подключения световодов оптического кабеля к элементам оптической схемы. Обычно для этого используют разъемные соединения. Удобство подключения световодов к элементам оптической схемы достигается использованием коммутационных коробок, панелей, распределительных шкафов и кроссов. Световоды волоконного кабеля снабжаются оптическими разъемами (коннекторами), с помощью которых и производятся необходимые коммутации. Для обеспечения соединений между отдельными пассивными элементами оптической линии связи также используют разъемные соединения. Осуществляются они, как правило, с помощью волоконных шнуров – пигтейлов – (pigtail). С обоих концов каждый шнур снабжен оптическим коннектором (разъемом), который и обеспечивает качественное соединение.  Рисунок 1 – Схема световода Принцип организации разъемных соединений двух различных световодов между собой заключается следующем. Во первых, торцы стыкуемых световодов оголяются до защитной оболочки 1, диаметр которой как для одномодового, так и для многомодового волокна составляет 125 мкм. Затем этот отрезок волокна помещается в наконечник волокна 2 (рисунок 1), диаметр которого для всех типов волокон также одинаков и составляет 2,5мм. Фиксируется волокно в наконечнике либо с помощью эпоксидного наполнителя, либо механически путем обжима. Для одномодовых световодов наконечники изготавливают из специальных керамических материалов, достоинством которых является высокая температурная стабильность. Изменение температуры окружающей среды в этом случае вызывает минимальные деформации геометрии стыкуемых световодов и качество соединения остается практически неизменным. Недостатком является хрупкость и сложность механической обработки. Для многомодовых световодов используются, как правило, пластиковые и металлические наконечники, обеспечивающие меньшую температурную стабильность, но более прочные и простые в изготовлении. Поверхность наконечника с закрепленным в нем волокном специальным образом обрабатывается полируется. После этого он закрепляется в корпусе 3. Эти элементы и составляют основу оптического коннектора. Конструкция корпуса предусматривает возможность крепления коннектора в узле, обеспечивающем стыковку световодов. Разъемное соединение образуется путем помещения наконечников двух стыкуемых световодов в центрующий элемент 4 (второй коннектор свето-вода на рисунке не показан). Сам центрующий элемент составляет основу оптической розетки или адаптера и размещается в корпусе 5 (рисунок 2). В конструкции корпуса предусмотрена возможность крепления коннекторов стыкуемых световодов. Качество соединения оптических световодов определяется тщательностью обработки торцов световодов, точностью изготовления наконечников и направляющих элементов.  Рисунок 2 – Коннекторы Если требуется соединить между собой элементы с различными типами корпусов, в которые помещены центрующие элементы, используются переходные волоконные шнуры. На их концах устанавливаются коннекторы различных типов (FC-SC). Для соединения волоконных шнуров, снабженных коннекторами различных типов, используются переходные розетки типа SC.  Рисунок 3 – Переходные розетки Все оптические разъемные соединения характеризуются двумя параметрами – вносимыми потерями α и коэффициентом отражения r. Они определяются отношением мощностей прошедшей разъемное соединение Рпр и отраженной от него Рот к мощности падающей Рпад : α = Рпр / Рпад , r = Рот / Рпад   Рисунок 4 – Стыкуемые торцы При плоской поверхности стыкуемых торцов (а) не удается обеспечить приемлемые значения параметров, поэтому в настоящее время они при полировке делаются сферическими (б). Считается, что при этом обеспечивается их физический контакт (РС – physical contact) в непосредственной близости от световедущего слоя. Чем меньше радиус феры, тем меньшее значение имеют вносимые потери и коэффициент отражения. Различают три градации физического контакта со следующими значениями параметров: РС – αдБ ≤ -0,03 дБ; rдБ ≤ -30 дБ; SuperРС – αдБ ≤ -0,001 дБ; rдБ ≤ -40 дБ; UltraРС – αдБ ≤ -0,00003 дБ; rдБ ≤ -50 дБ. Специально для использования в системах оптической связи с уплотнением по длине волны (WDW) разработан оптический разъем, в котором типичные значения коэффициента отражения составляют величину порядка 75 дБ .В них сферические торцы стыкуемых световодов наклонены по отношению к сердечнику (angled PC –APС). Типичное значение угла между нормалью к области на сферическом торце, соответствующей торцу сердцевины волокна и его осью составляет 8 – 12 градусов. Большое влияние на величину затухания, вносимого соединением световодов, оказывает значение их числовой апертуры. Обозначим через NA1, NA2 величины числовых апертур стыкуемых световодов, причем индекс 1 соответствует световоду, из которого свет выводится, индекс 2 – световоду, в который он вводится. На рисунке 5 показаны зигзагообразные траектории лучей, соответствующие предельным значениям углов Θ1,2, под которыми они падают на границу раздела сердцевина световода – оболочка и испытывают полное внутреннее отражение. Уменьшение этого угла приводит к тому, что на границе раздела не выполняется условие полного внутреннего отражения и часть энергии моды, соответствующей этому лучу, излучается в оболочку. Разветвители бывают чувствительные и нечувствительные. Первые применяются для объединения сигналов с различными оптическими несущими. Вторые используются для разветвления оптической мощности. Мультиплексирование позволяет увеличить информационную емкость ВОЛС. Применяемые в линиях устройства для объединения сигналов с различными несущими длинами волн (мультиплексоры) и разъединения (демультиплексоры) должны иметь малые вносимые потери. Кроме того, они должны обеспечивать высокую степень изоляции между каналами. В зависимости от длины волны используют четыре основных способа формирования данных устройств.  Рисунок 5 – Траектории лучей Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексирование позволяет увеличить информационную емкость ВОЛС. Мультиплексоры и демультиплексоры должны иметь малые вносимые потери. Мультиплексоры должны обеспечивать высокую степень изоляции между каналами. В зависимости от длины волны используют четыре различных способа получения устройств связи. В основу работы устройств положены три эффекта — угловая дисперсия, интерференция и поглощение. Демультиплексоры, используют угловую дисперсию решетки или призмы. Каждый поглотитель состоит из чувствительного к длине волны фотодиода. Устройства с решеткой и призмой являются делителями с параллельным разделением каналов, а использующие фильтры и селективные фотодетекторы с последовательным. На рисунке 6 изображены демультиплексоры: а – с решёткой; б – с призмой; в – с интерференционным фильтром; г – с поглощающим фильтром; 1 – градиентная цилиндрическая линза; 2 – дифракционная решётка; 3 – хроматическии фильтр; 4 – призма; 5 – отражающее покрытие; 6 – селективные фотодетекторы. Рисунок 6 – Демультиплексоры Наибольшее распространение получили устройства с дифракционной решеткой. Угловая дисперсия первого порядка для решетки определяется ее пространственным периодом — постоянной решетки Делители оптической мощности Неселективные разветвители делятся на 2 типа: Т-образные, и звездообразные. Рисунок 7 – Устройство пятиканального демультиплексора Устройство пятиканального демультиплексора: 1—входной ВС; 2—выходные ВС; 3— объектив; 4—дифракционная решетка. Потери мощности в системе с T образными соединителями увели при увел числа абонентов. Так, в системе с 20 оконечными устройствами общие потери составляют в Т образ 130 дБ, а во втором — 28 дБ. Поэтому в системах с большим числом абонентов целесообразно применение звездообразных соединительных устройств. По своей конструкции разветвители разделяют на две основные группы — биконические, в которых излучение передается через боковую поверхность, и торцевые, в которых излучение передается через торец. В обеих группах передача излучения может осуществляться либо при непосредственном контакте ВС, либо через вспомогательные элементы — зеркала, линзы, смесители. В биконических разветвителях свет может быть извлечен через боковую поверхность при преобразовании направляемой моды в моду излучения или при связи со вторым ВС через исчезающее поле. Преобразование распространяющейся волны в моды излучения получают при изгибе ВС, при снятии оболочки или коническом сужении сердцевины. Биконические разветвители легко изготовить, однако они обладают плохой воспроизводимостью параметров. Вносимые потери 0,2…1 дБ. Из разветвителей торцевого типа наиболее распространены такие, в которых торцы выходных ВС непосредственно состыковываются с торцом входного ВС и заливаются каплей клея. Изменяя взаимное положение закрепляются каким-либо механическим способом или заливая каплей клея. Рисунок 8 – Разветвители торцевого типа: 1—входной ВС; 2,3,4 —выходные ВС Изменяя взаимное положение торцов ВС и подбирая их поперечное сечение можно изменять в широких пределах отношение мощностей в разных выходных каналах. Вносимые потери составляют 0,3…1,2 дБ. Для их уменьшения мод оболочки стравливают или ошлифовывают. Хотя принцип разветвителя простой, изготовление затруднительно, вносимые потери составляют 0,5…1,2 дБ. Разделение мод и потери растут с ростом угла Рисунок 9 – Разветвитель с ветвящейся структурой: 1 — входной ВС; 2,3 - выходные ВС Рисунок 10 – Разветвитель с расщеплением пучка Теоретическая величина потерь 0,5 дБ. Практически для всех типов ВС вносимые потери равны 1…1,5 дБ в зависимости от коэффициента разделения. В разветвителях со вспомогательными элементами широко используют диэлектрические цилиндрические линзы, представляющие собой отрезок градиентного ВС с параболическим профилем показателя преломления. Разветвители с градиентными диэлектрическими линзами: L1, L2, L3 —линзы: 1—входной ВС; 2,3 — выходные ВС; fфокусное расстояние линзы. При торцевом разъемном соединении световодов появляются вносимые потери а которые оцениваются коэффициенто передачи оптической мощности. D=Pout/Pin. Вносимые потери — a=10lgD. Бывают внешние потери и внутренние потери. Внутренния появляются из-за вариаций показателей преломления сердцевин оптических волокон. Эти потери появляются из-за Френелевского отражения. При построениях оптических линий связи прибегают к соединению строительных длин оптических кабелей. Соединения могут быть неразъемными и разъемными. На этих соединениях всегда имеет место потери излучения, вводимого в волокно. Этот процесс начинается с момента ввода излучения в волокно. При появлении зазора между волокнами появляется и френелевское отражение из-за того, что среда, заполняющая пространство между открытыми плоскостями торцов волокон имеет отличный от волокон показатель преломления - представлено на рис. С учётом этих двух скачков показателей преломления коэффициент прохождения ДF определяется соотношением:  Френелевские потери можно уменьшить, подбирая наполнитель между волокнами, близкий по показателю преломления к волокну, или делая зазор меньше длины волны Основным фактором, вносящим вклад в обратное отражение RF, является зазор S, как показано на рисунке. Зазор чаще всего воздушный. Порядок работы: Получение навыков работы с измерителем оптической мощности «Алмаз 33» при обнаружении обрыва в волоконно-оптической линии связи;

Определение затухания, вносимого соединением торцов двух световодов в оптической розетке в зависимости от величины их числовой апертуры; Затухания в линии, вызванные стыковкой световодов различных типов.

Измерения затухания, вносимого постоянным аттенюатором на основе оптической розетки для многомодовых и одномодовых световодов; Ослабление ступенчатого аттенюатора.

Градуировка переменного аттенюатора. Величина оптической мощности Раб = 0.5 мВm (SM)

Градуировка переменного аттенюатора(MM)

Измерение переходных ослаблений между световодами оптического разветвителя; Результаты измерения относительных уровней мощности в выходных световодах разветвителя.

Вывод При выполнении данной лабораторной работы мы: 1. Получили навыки работы с измерителем оптической мощности «Алмаз-33», определили, что на выходе номер 2 не фиксируется оптическая мощность из-за отсутствия соединения световодов оптического кабеля. 2. Определили затухания вносимого соединением торцов двух световодов в оптической розетке, Затухание в оптическом волокне эквивалентно уменьшению светового сигнала, распространяющегося в этом волокне, по мере увеличения пройденного расстояния. Оно включает в себя все потери, возникающие при передаче: затухание в волокне, потери в соединителях, сварках и оптических кроссировочных шнурах 3. Измерили затухания, вносимого переменным аттенюатором на основе оптической розетки для многомодовых и одномодовых световодов и градуировка аттенюаторов. Значения, полученные в ходе исследования подтверждают характеристики используемых аттенюаторов в диапазоне плавной регулировки затухания аттенюаторов-розеток ST, FC: 0-15 дБ для многомодовых применений 0-20 дБ для одномодовых применений Диапазон плавной регулировки затухания переменного аттенюатора FC/APC: 0...30 дБ Величина обратных отражений при использовании шнуров FC/APC: не более -60 дБ, которые были разработаны на базе стандартного переменного аттенюатора и отличается повышенной точностью установки ключа и меньшими размерами. 4. Измерили переходные ослабления между световодами оптического разветвителя. |