Проектирование и дизайн информационной системы. Отчет по учебной практике по пм. 06 Сопровождение информационных систем

Скачать 197.68 Kb. Скачать 197.68 Kb.

|

|

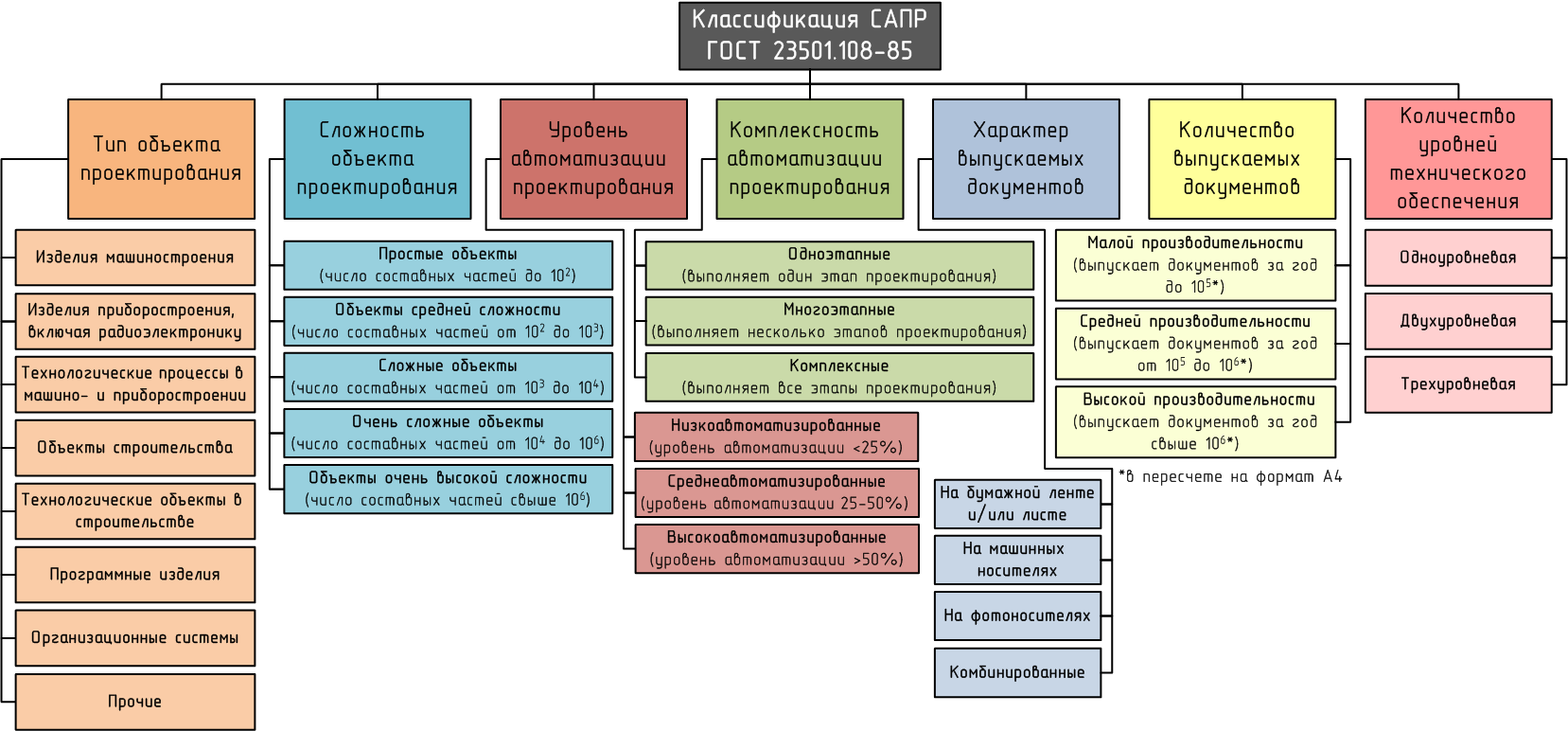

МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» Институт среднего профессионального образования ОТЧЕТ по учебной практике по ПМ.06 Сопровождение информационных систем Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование Очная форма обучения Выполнил: студент 3 курса очной формы обучения группы ДИН-909-О Третьяков Денис Дмитриевич (ФИО студента) ______________________________ (подпись) Руководитель практики: Пушкарская Елена Владимировна (ФИО руководителя) ________________________________ (подпись) Омск – 2022 СодержаниеВВЕДЕНИЕВ ходе данной учебной практики были изучены разные виды информационных систем, проведен анализ функционала и бизнес-процессов выбранной системы, а также разработано техническое задание на её модернизацию. Часть с обзором ИС предполагала следующие виды: БИС, САПР, ИСС (ИПС), СРВ, умный дом, мультимедиа и СКУД. Этап с разработкой ТЗ на модернизацию (расширение или реинжиниринг) выбранной информационной системы предполагал: составление требований к ИС в рамках модернизации, оформить ТЗ в соответствии с ГОСТ 19 или ГОСТ 34. Задание 1. Теоретический обзор разных видов ИСБухгалтерский учет как информационная система (БИС) - это система сбора, хранения и обработки финансовых и бухгалтерских данных, которые используются лицами, принимающими решения. Информационная система бухгалтерского учета – это, как правило, компьютерный метод отслеживания бухгалтерской деятельности в сочетании с ресурсами информационных технологий. Итоговая финансовая отчетность может быть использована как внутри компании руководством, так и извне другими заинтересованными сторонами, включая инвесторов, кредиторов и налоговые органы. Бухгалтерские информационные системы предназначены для поддержки всех бухгалтерских функций и видов деятельности, включая аудит, финансовый учет и отчетность, управленческий учет и налогообложение. Бухгалтерские информационные системы отражают отраслевые особенности деятельности предприятий. Такие системы используются для целей управления на уровне отдельного предприятия или отраслевом уровне. Для автоматизированного решения задач требуется наличие ряда компонентов, являющихся базовыми для любой компьютерной ИС: информационной базы объекта управления; программного обеспечения; вычислительной системы; пользователей. Основу БИС составляет информация — совокупность количественных данных, необходимых для выполнения функций планирования, контроля, анализа и являющихся основой для принятия управленческих решений. К задачам БИС относятся: обеспечение автоматизированного решения всего комплекса задач бухгалтерского учета, планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего аудита; получение достоверной оперативной информации о текущем состоянии дел на предприятии для принятия на ее основе необходимых управленческих решений; интеграция оперативного, бухгалтерского, статистического учета на основе единой первичной информации; получение достоверной информации для обратной связи, используемой при принятии управленческих решений; автоматизация обработки на всех стадиях техпроцесса, начиная со стадии первичного учета. В БИС выделяют 2 части: обеспечивающую часть ИС и функциональную. Обеспечивающая часть ИС – информационное обеспечение имеет целью организацию информации, необходимой для осуществления управленческой деятельности и подразделяется на внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. Функциональная часть ИС – функциональные компоненты составляют содержательную основу ИС и представляют собой совокупность функциональных систем, комплексов задач и процедур обработки, реализующих функции системы управления. В функциональном аспекте БИС должны обеспечивать: выполнение необходимых расчетов; подготовку, заполнение, проверку и распечатку документов; перенос данных из одной отчетной формы в другую; накопление итогов, обращение к данным прошлых периодов. САПР (Система Автоматизации Проектных Работ) — автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Для перевода САПР на английский язык используется термин CAD (англ. computer-aided design), подразумевающий использование компьютерных технологий в проектировании. В ГОСТ 15971-90 термин «Computer-aided design» приводится как стандартизированный англоязычный эквивалент термина «автоматизированное проектирование». Понятие CAD может обозначать как программные и аппаратные средства, так и аппаратно-программные комплексы автоматизации проектирования. Понятие CAD не является полным эквивалентом САПР, как организационнотехнической системы. За русским термином САПР скрывается несколько классов программных систем имеющих отношение к автоматизации труда инженеров, конструкторов и технологов. Каждый из классов имеет устоявшуюся трехбуквенную английскую аббревиатуру: двумерное черчение и трехмерное геометрическое проектирование (CAD); инженерный анализ (CAE); технологическая подготовка производства (CAPP); автоматизация производства (CAM); управление данными об изделии (PDM); управление жизненным циклом изделия (PLM). В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает задачи автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства. Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инженеров, включая: сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; сокращения сроков проектирования; сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию; повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирования; сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. Достижение этих целей обеспечивается путём: автоматизации оформления документации; информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений; использования технологий параллельного проектирования; унификации проектных решений и процессов проектирования; повторного использования проектных решений, данных и наработок; стратегического проектирования; замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием; повышения качества управления проектированием; применения методов вариантного проектирования и оптимизации.  Рис. 1. Классификация САПР. Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС) – это автоматизированные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, поиска и выдачи в требуемом виде потребителям информации справочного характера. Справочно-информационные системы - это электронные справочники с базой данных, построенные на компьютере с помощью СУБД, позволяющие сократить время, затрачиваемое на поиск нужной информации. Отличительные особенности представления информации в информационно-справочных системах от интернета заключаются в следующем: все документы в системах представлены не разрозненно (отдельно исходный документ, отдельно все изменения и редакции), а комплексно: сами тексты документов включают все изменения, гиперссылки на нормативную базу, сведения о действии и т.д., то есть применительно к системам речь идет о «живых» интерактивных электронных текстах документов; — документы из информационно-справочной системы отличаются максимальной достоверностью, законностью, аутентичностью и актуальностью. В качестве признаков классификации используются: область применения, охватываемая территория, организация информационных процессов, направление деятельности, структура и др. По территориальному признаку ИСС классифицируются на геоинформационные, международные, общегосударственные, областные, республиканские, окружные, городские, районные и т.д. По сфере применения различают ИСС в экономике, в промышленности, в торговле, на транспорте, в правовой сфере, в медицине, в учебных заведениях и т.п. Информационно-справочные системы принято также подразделять на полнотекстовые и фактографические. Большое значение, с точки зрения создания и функционирования ИСС, имеет классификация информации по степени доступа на общедоступную и ограниченного доступа. Использование подобного рода информации требует организации технической и программной защиты ее от несанкционированного доступа. Существуют классификации ИСС по виду используемых технических (на каком классе вычислительных машин функционируют), программных (под управлением какой операционной системы работают, с помощью каких программных средств созданы), лингвистических средств, а также логико-математических методов, лежащих в основе процесса обработки информации. Кроме того, автоматизированные системы правовой информации можно классифицировать по требованию к уровню подготовки пользователей (для специалистов, для широкого круга пользователей). Обеспечивающими подсистемами являются необходимые для создания ИСС компоненты: ž Информационное обеспечение ž Техническое обеспечение ž Программное обеспечение ž Математическое обеспечение ž Правовое обеспечение ž Лингвистическое обеспечение ž Организационное обеспечение ž Эргономическое обеспечение Информационно-поисковая система (ИПС) — это cистема, обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации (индексе) на основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска. Главной задачей любой ИПС является поиск информации релевантной информационным потребностям пользователя. Очень важно в результате проведенного поиска ничего не потерять, то есть найти все документы, относящиеся к запросу, и не найти ничего из ничего. Поэтому вводится качественная характеристика процедуры поиска — релевантность. Релевантность — это соответствие результатов поиска сформулированному запросу. Типы информационно-поисковых систем Каталог — поисковая система с классифицированным по темам списком аннотаций со ссылками на web-ресурсы. Классификация, как правило, проводится людьми. Поиск в каталоге очень удобен и проводится посредством последовательного уточнения тем. Тем не менее, каталоги поддерживают возможность быстрого поиска определенной категории или страницы по ключевым словам с помощью локальной поисковой машины. База данных ссылок (индекс) каталога обычно имеет ограниченный объем, заполняется вручную персоналом каталога. Некоторые каталоги используют автоматическое обновление индекса. Результат поиска в каталоге представляется в виде списка, состоящего из краткого описания (аннотации) документов с гипертекстовой ссылкой на первоисточник. Поисковая машина — поисковая система с формируемой роботом базой данных, содержащей информацию об информационных ресурсах. Отличительной чертой Поисковая машина является тот факт, что база данных, содержащая информацию об Web-страницах, статьях Usenet и т.д., формируется программой-роботом. Поиск в такой системе проводится по запросу, составляемому пользователем, состоящему из набора ключевых слов или фразы, заключенной в кавычки. Индекс формируется и поддерживается в актуальном состоянии роботами-индексировщиками. В описании документа чаще всего содержится несколько первых предложений или выдержки из текста документа с выделением ключевых слов. Как правило, указана дата обновления (проверки) документа, его размер в килобайтах, некоторые системы определяют язык документа и его кодировку (для русскоязычных документов). Метапоисковая система. Различные поисковые системы описывают разное количество источников информации в Интернет. Поэтому нельзя ограничиваться поиском только в одной из указанных поисковых системах. Теперь познакомимся с инструментами поиска, которые не формируют собственный индекс, но умеют использовать возможности других поисковых систем. Это метапоисковые системы (поисковые службы) — системы, способные послать запросы пользователя одновременно нескольким поисковым серверам, затем объединить полученные результаты и представить их пользователю в виде документа со ссылками. Для поиска информации с помощью поисковой системы пользователь формулирует поисковый запрос. Работа поисковой системы заключается в том, чтобы по запросу пользователя найти документы, содержащие либо указанные ключевые слова, либо слова, как-либо связанные с ключевыми словами. При этом поисковая система генерирует страницу результатов поиска. Такая поисковая выдача может содержать различные типы результатов, например: веб-страницы, изображения, аудиофайлы. Некоторые поисковые системы также извлекают информацию из подходящих баз данных и каталогов ресурсов в Интернете. Для поиска нужных сведений удобнее всего воспользоваться современными поисковыми машинами, которые позволяют быстро обнаружить необходимые сведения и обеспечивают точность и полноту поиска. При работе с этими машинами достаточно задать ключевые слова, наиболее точно отражающие искомую информацию, или составить более сложный запрос из ключевых слов для уточнения области поиска. После ввода запроса на поиск вы получите список ссылок на документы в Интернете, обычно называемые web-страницами или просто страницами, в которых содержатся указанные ключевые слова. Обычно ссылки дополняются фрагментами текста из обнаруженного документа, которые часто помогают сразу определить тематику найденной страницы. Щёлкнув мышью на ссылке, можно перейти к выбранному документу. Поисковая система тем лучше, чем больше документов, релевантных запросу пользователя, она будет возвращать. Результаты поиска могут становиться менее релевантными из-за особенностей алгоритмов или вследствие человеческого фактора. Система реального времени (СРВ) — система, которая должна реагировать на события во внешней по отношению к системе среде или воздействовать на среду в рамках требуемых временных ограничений. Другими словами, обработка информации системой должна производиться за определённый конечный период времени, чтобы поддерживать постоянное и своевременное взаимодействие со средой. Естественно, что масштаб времени контролирующей системы и контролируемой ею среды должен совпадать. Под реальным временем понимается количественная характеристика, которая может быть измерена реальными физическими часами, в отличие от логического времени, определяющего лишь качественную характеристику, выражаемую относительным порядком следования событий. Говорят, что система работает в режиме реального времени, если для описания работы этой системы требуются количественные временные характеристики. Процессы (задачи) систем реального времени могут иметь следующие характеристики и связанные с ними ограничения: дедлайн – критический срок обслуживания, предельный срок завершения какой-либо работы; латентность – время отклика (время задержки) системы на внешние события; джиттер – разброс значений времени отклика. Можно различить джиттер запуска – период времени от готовности к исполнению до начала собственно исполнения задачи и джиттер вывода – задержка по окончании выполнения задачи. Джиттер может возникать под влиянием других одновременно исполняемых задач. В моделях систем реального времени могут фигурировать и другие параметры, например, период и количество итераций (для периодических процессов), нагрузка – количество команд процессора в худшем случае. В зависимости от допустимых нарушений временных ограничений системы реального времени можно поделить на системы жёсткого реального времени, для которых нарушения равнозначны отказу системы, и системы мягкого реального времени, нарушения характеристик которых приводят лишь к снижению качества работы системы. Также можно рассматривать твёрдые системы реального времени, в которых допускается небольшое нарушение дедлайнов, но большее нарушение может привести к катастрофическому отказу системы. Следует заметить, что определение жёсткого реального времени ничего не говорит об абсолютном значении времени отклика: это могут быть как миллисекунды, так и недели. Требования к системам мягкого реального времени можно задать только в вероятностных терминах, например, как процент откликов, выданных в установленные временные рамки. При проектировании предварительные расчёты легче выполнить для системы жёсткого реального времени, чем получить, например, долю выполняемых в срок задач в системе мягкого реального времени, поэтому разработчики таких систем часто пользуются инструментами и методиками для проектирования систем жёсткого реального времени. События реального времени могут относиться к одной из трёх категорий: Асинхронные события – полностью непредсказуемые события. Например, вызов абонента телефонной станции. Синхронные события – предсказуемые события, случающиеся с определённой регулярностью. Например, вывод аудио и видео. Изохронные события – регулярные события (разновидность асинхронных), случающиеся в течение интервала времени. Например, в мультимедийном приложении данные аудиопотока должны прийти за время прихода соответствующей части потока видео. С развитием технологий системы реального времени нашли применения в самых различных областях. Особенно широко СРВ применяются в промышленности, включая системы управления технологическими процессами, системы промышленной автоматики, SCADA-системы, испытательное и измерительное оборудование, робототехнику. Применения в медицине включают в себя томографию, оборудование для радиотерапии, прикроватное мониторирование. СРВ встроены в периферийные устройства компьютеров, телекоммуникационное оборудование и бытовую технику, такую как лазерные принтеры, сканеры, цифровые камеры, кабельные модемы, маршрутизаторы, системы для видеоконференций и интернет-телефонии, мобильные телефоны, микроволновые печи, музыкальные центры, кондиционеры, системы безопасности. На транспорте СРВ применяются в бортовых компьютерах, системах регулирования уличного движения, управлении воздушного движения, аэрокосмической технике, системе бронирования билетов и т. п. СРВ находят применения и в военной технике: системах наведения ракет, противоракетных системах, системах спутникового слежения. Умный дом – система домашних устройств, способных выполнять действия и решать определённые повседневные задачи без участия человека. Домашняя автоматизация в современных условиях – чрезвычайно гибкая система, которую пользователь конструирует и настраивает самостоятельно в зависимости от собственных потребностей. Это предполагает, что каждый владелец умного дома самостоятельно определяет, какие устройства куда установить и какие задачи они будут исполнять. Наиболее распространенные примеры автоматических действий в «умном доме» — автоматическое включение и выключение света, автоматическая коррекция работы отопительной системы или кондиционера и автоматическое уведомление о вторжении, возгорании или протечке воды. Домашняя автоматизация рассматривается как частный случай интернета вещей, она включает доступные через интернет домашние устройства, в то время как интернет вещей включает любые связанные через интернет устройства в принципе. Система умного дома включает три типа устройств: Контроллер (хаб) – управляющее устройство, соединяющее все элементы системы друг с другом и связывающее её с внешним миром. Датчики (сенсоры) – устройства, получающие информацию о внешних условиях. Актуаторы – исполнительные устройства, непосредственно исполняющие команды. Это самая многочисленная группа, в которую входят умные (автоматические) выключатели, умные (автоматические) розетки, умные (автоматические) клапаны для труб, сирены, климат-контроллеры и так далее. В большинстве современных умных домов контроллер общается с остальными устройствами системы через радиосигналы. Самые распространенные стандарты радиосвязи для домашней автоматизации — Z-Wave (частота зависит от страны, в Европе 868 МГц, в России 869 МГц) и ZigBee (868 МГц или 2,4 ГГц), Wi-Fi (2,4 ГГц), Bluetooth (2,4 ГГц). Почти все они используют шифрование данных (AES-128), в Wi-Fi применяется шифрование WPA, WPA2 или WEP. Для связи с внешним миром контроллер, как правило, подключается к интернету. Системы безопасности: Датчики движения, датчики присутствия, датчики вибрации, датчики разбития стекла, датчики открытия окна или двери Видеонаблюдение Видеодомофоны и видеоглазки Электронные замки (умные замки, смартлоки) и модули управления воротами Сирены Эти устройства позволяют сконструировать подходящую систему безопасности, от сравнительно простой до достаточно сложной. Среди основных алгоритмов: регистрация нежелательного проникновения уведомление владельцев включение сирены запуск видеосъемки запирание входных или межкомнатных дверей. Вдобавок, системы безопасности умного дома интегрируются с охранными системами, по тревоге высылающими группы реагирования. В большинстве стран, рынок охранных систем существует достаточно давно, в то время как системы умного дома стали широко распространяться лишь в 2010-х годах. Отдельные поставщики охранных услуг позволяют интегрировать свою сигнализацию с умными устройствами, которые устанавливает сам пользователь, либо соглашаются высылать группы реагирования по сигналам тревоги с таких устройств. Электронные замки, видеодомофоны и видеоглазки позволяют также организовать систему контроля доступа с возможностями дистанционного управления, видеозаписи и так далее. Управление освещением: Умные выключатели и диммеры Модули управления шторами, жалюзи и рольставнями RGB- и RGBW-контроллеры для управления светодиодными светильниками, прежде всего светодиодными лентами Датчики движения и присутствия Датчики освещенности Такие устройства позволяют автоматизировать управление светом и чаще всего используются, чтобы: автоматически включать свет, когда люди входят в помещение, и выключать, когда выходят автоматически поддерживать освещенность на постоянном уровне, регулируя яркость светильников и положение жалюзи или штор автоматически регулировать освещенность в зависимости от сезона и времени суток или по другим заранее заданным правилам Управление климатом Датчики влажности Датчики температуры Термостаты для поддержания постоянной температуры или её автоматического регулирования Терморегуляторы для управления мощностью батарей отопления Климат-контроллеры, передающие команды умного дома на технику предыдущих поколений, которая управляется обычными дистанционными пультами, прежде всего на кондиционеры Гигростаты для поддержания постоянной влажности или её регулирования Основная задача устройств умного дома в этом случае — автоматически регулировать работу климатических систем так, чтобы одновременно обеспечить комфортный микроклимат и сократить расходы на его поддержание. Наиболее распространенные функции умного дома здесь: автоматически поддерживать комфортную температуру в помещениях, где находятся люди автоматически снижать мощность батарей и кондиционеров в отсутствие людей и ночью автоматически поддерживать влажность, комфортную для людей и подходящую для помещения и предметов обстановки автоматически вентилировать помещения и очищать воздух, поддерживая комфортное качество воздуха Мультимедиа – это современная компьютерная информационная технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию(мультипликацию). Мультимедиа – это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь. Взаимодействие с информацией перестало быть пассивным – достижения в области компьютерных и коммуникационных технологий сделало этот процесс интерактивным. Технологии хранения и тиражирования данных на твердых (Hard Disk Drive – HDD, Compact Disk – CD, Digital Video Disk – DVD), электронных (Flash Memory) и виртуальных (Virtual Media) носителях, технологии записи, преобразования и считывания информации (Data Recording/Conversion/ Playback), обилие форматов, а также программные средства с удобными интерфейсами в совокупности образуют среду, которая позволяют непрофессиональному пользователю работать именно с информацией, а не с компьютерной техникой. Такая среда называется мультимедийной, а технологии и программно-аппаратные средства для их интеграции и реализации – мультимедийными технологиями. Несомненным достоинством и особенностью технологии являются следующие возможности мультимедиа, которые активно используются в информационных системах: возможность хранения большого объема самой разной информации на одном носителе; возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном увеличении при сохранении качества изображения. Это особенно важно для презентации произведений искусства и уникальных исторических документов; возможность сравнения изображения и обработки его разнообразными программными средствами с научно- исследовательскими или познавательными целями; возможность выделения в сопровождающем изображение текстовом или другом визуальном материале "горячих слов (областей)", по которым осуществляется немедленное получение справочной или любой другой пояснительной (в том числе визуальной) информации (технологии гипертекста и гипермедиа); возможность осуществления непрерывного музыкального или любого другого аудиосопровождения, соответствующего статичному или динамичному визуальному ряду; возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и т.д., функции "стоп-кадра", покадрового "пролистывания" видеозаписи; возможность включения в содержание диска баз данных, методик обработки образов, анимации (например, сопровождение рассказа о композиции картины графической анимационной демонстрацией геометрических построений ее композиции) и т.д.; возможность подключения к глобальной сети Internet; возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графическими и звуковыми редакторами, картографической информацией); возможность создания собственных "галерей" (выборок) из представляемой в продукте информации; возможность "запоминания пройденного пути" и создания "закладок" на заинтересовавшей экранной "странице"; возможность автоматического просмотра всего содержания продукта ("слайд-шоу") или создания анимированного и озвученного "путеводителя-гида" по продукту; включение в состав продукта игровых компонентов с информационными составляющими; возможность "свободной" навигации по информации и выхода в основное меню (укрупненное содержание), на полное оглавление или вовсе из программы в любой точке продукта. Система контроля и управления доступом, СКУД – совокупность программно-аппаратных технических средств контроля и средств управления, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Основная задача – управление доступом на заданную территорию (кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также: ограничение доступа на заданную территорию; идентификацию лица, имеющего доступ на заданную территорию. Дополнительные задачи: учёт рабочего времени; расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского учёта); ведение базы персонала / посетителей; интеграция с системой безопасности, например: с системой видеонаблюдения для совмещения архивов событий систем, передачи системе видеонаблюдения извещений о необходимости стартовать запись, повернуть камеру для записи последствий зафиксированного подозрительного события; с системой охранной сигнализации (СОС), например, для ограничения доступа в помещения, стоящие на охране, или для автоматического снятия и постановки помещений на охрану. с системой пожарной сигнализации (СПС) для получения информации о состоянии пожарных извещателей, автоматического разблокирования эвакуационных выходов и закрывания противопожарных дверей в случае пожарной тревоги. Система может состоять из следующих компонентов: Бесконтактная карта Наиболее популярным, простым и дешевым типом идентификатора в системах контроля доступа является бесконтактная карта. Однако у карт есть существенный недостаток – они не защищены от копирования. Биометрический признак Использование биометрической идентификации обычно дает ряд преимуществ: знак, по которому происходит идентификация, нельзя потерять или забыть, передать третьим лицам, в отличие от обычных бесконтактных карт, его практически невозможно подделать или украсть Кампусная карта В настоящее время существует тенденция идентифицировать студентов и сотрудников в большинстве информационных систем университета с использованием единой карты кампуса, использование которой освобождает от необходимости носить с собой большое количество различных карточек и пропусков, запоминать многочисленные пароли и упрощает межвузовское взаимодействие. Считыватель В системе контроля доступа – это устройство, распознающее идентификатор пользователя и передающее его в контроллер СКУД. Если идентификатор есть в базе контроллера, то доступ на объект будет разрешен. Контроллер управления доступом Это сердце Системы Контроля и Управления Доступом (СКУД), контролирующее всю систему, отсюда и название. Контроллер как правило не виден обычным пользователям на защищаемом объекте, поскольку он устанавливается в отдельной комнате, серверной или коммуникационном шкафу. Сервер СКУД ПК, на котором установлено основное программное обеспечение для СКУД (ядро СКУД). АРМ оператора СКУД Обеспечивает настройку, конфигурацию системы и ее элементов, управление всеми элементами, мониторинг, организацию бюро пропусков, формирование разнообразных отчетов по событиям системы, в том числе дисциплинарных и УРВ. Турникеты СКУД Турникет — это управляемое устройство, ограничивающее свободный проход людей (вход/выход), создает физическую преграду перед входом/выходом на территорию объекта. Относится к категории преграждающих проход устройств СКУД, применяться для проверки, контроля, регулировки (управления) каждого проходящего на вход и выход. Задание 2. Выполнить подробное описание функционала выбранной ИС.Я выбрал информационную систему гостиничного комплекса. В моей теме система распространяется на несколько зданий разных характеристик, с разными условиями номера, от которых зависит плата. Также есть дополнительные услуги, которые входят в оплату (кроме ежедневной уборки номера). Комплекс сотрудничает с крупными организациями, которые большой группой заселяют один этаж (желательно). Собираются данные о жалобах постояльцев.На основе описания и моего краткого представления о системе, я бы разделил запросы в ней на три типа:Номера;Постояльцы;Партнеры.Задание 3. Проанализировать бизнес-процессы и выявить направления для модернизации данной системы.Среди запросов и описания системы я сразу заметил вещи, которые можно добавить или улучшить. В первую очередь, комплекс ведет учет платных услуг, но, насколько ясно из описания, ежедневная уборка комнат платной не является. Следовало бы добавить журнал уборок с фильтром по номерам, дням и уборщикам, чтобы была возможность выявить дату и виновника в нарушениях. Далее мы видим: «Броня может быть отменена за неделю до заселения», но запроса, который позволял бы отменять ее, что означает, что это делается в ручную. Предлагаем добавить такой инструмент, который помог бы еще больше оптимизировать и автоматизировать процесс брони. Запросы о рентабельности номеров, можно оптимизировать, сделав фильтром и включив в запрос №5. Рентабельность можно представить коэффициентом, по которому можно было бы быстро найти нужные варианты. Десятый запрос де-факто содержит в себе восьмой, что в сущности делает восьмой абсолютно бесполезным: если у нас есть данные о постояльцах и их жалобах, зачем нужен отдельный пункт с жалобами? Правильным будет упразднить восьмой запрос, освободив требуемую память для баз данных. Таким же образом дело обстоит с пятым, четвертым и третьим запросами, которые также нужно объединить.Первый и одиннадцатый запросы тоже крайне похожи, поэтому объединим их.Больше всего в системе не хватает данных о сотрудниках: их нет вообще. Нужно добавить запрос, который бы показывал рабочих в зависимости от зарплаты, должности, пола, возраста, даты начала работы, место работы (здание/корпус). По итогу анализа, мы пришли к выводу, что большинство нужных для функционирования запросов в том или ином виде уже присутствуют в системе, но большой проблемой является разделение крайне схожих запросов, из-за чего объем данных увеличивается и функционал вместе с ним. Главным предложением вышло объединение некоторых функций для большего быстродействия.Задание 4. Разработать техническое задание на модернизацию (расширение или реинжиниринг) данной системы.В соответствии с предложениями для модернизации, получилось следующее техническое задание: Введение А) Наименование программы – «CSC Hotel 2.0» Б) Программа предназначена для использования на территории гостиничного комплекса заказчика Основания для разработки А) Основанием для проведения разработки является Договор № 16 от 2 января 2011. Договор утвержден Директором ООО «Атлантида отель» Лавкрафтовым Ктулху Фтагновым, именуемым в дальнейшем Заказчиком, и утвержден Генеральным директором ОАО «Гиперборея» Невским Александром Ярославовичем, именуемым в дальнейшем Исполнителем, 5 января 2011 года. Б) Наименование темы разработки – «Модернизация информационной системы гостиницы». Условное обозначение темы разработки – «HOTMOD» Назначение разработки А) Функциональным назначением является возможность администрирования и ведения информации о номерах, сотрудниках, партнерах и клиентах комплекса. Б) Эксплуатационным назначением является использование в гостиницах владельца. Требования к программе или программному изделию Получить информацию о сотрудниках в зависимости от зарплаты, должности, пола, возраста, даты начала работы, место работы (здание/корпус). Объединить существующие запросы №3,4,5. Объединить существующие запросы №1,11. Ввести коэффициент рентабельности, который бы содержался в запросе №5. Добавить функцию отмены брони при условии, что до нее больше одной недели. Получить информацию о ежедневных уборках в номерах: даты, номер, уборщик/ца. Требования к программной документации техническое задание; программа и методика испытаний; руководство системного программиста; руководство оператора; ведомость эксплуатационных документов. Технико-экономические показатели Использование 365 дней в году

Стадии и этапы разработки Разработка должна пройти в три стадии: техническое задание; технический (и рабочий) проекты; внедрение. На этапе разработки техзадания должны быть выполнены перечисленные ниже работы: постановка задачи; определение и уточнение требований к техническим средствам; определение требований к программе; определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее; выбор языков программирования; согласование и утверждение технического задания. На стадии «Технический (и рабочий) проект» должны быть выполнены перечисленные ниже этапы работ: разработка программы; разработка программной документации; испытания программы. На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по программированию (кодированию) и отладке программы. На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже виды работ: разработка, согласование и утверждение методики испытаний; проведение приемо-сдаточных испытаний; корректировка программы и программной документации по результатам испытаний. Порядок контроля и приемки Приемосдаточные испытания должны проводиться на объекте заказчика в сроки с 01.04.2011 по 14.04.2011. Приемосдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной исполнителем и согласованной заказчиком «Программы и методики испытаний». ЗАКЛЮЧЕНИЕВо время работы был получен опыт исследования недостатков в информационных системах, а также предложения изменений в них. Путем изучения видов ИС, получены теоретические знания о существующих системах в данный момент времени. |