Контрольная работа БДЖ.. Ответ Принципиально различают два вида виброизоляции активная и пассивная

Скачать 0.66 Mb. Скачать 0.66 Mb.

|

|

Вопрос 26. Активная и пассивная виброизоляция. Расчет виброизоляции. Ответ: Принципиально различают два вида виброизоляции: активная и пассивная. Активная виброизоляция создает препятствие для распространения разрушающих сил вибрации, исходящих, от какого - либо оборудования. Различают 2 вида активной виброизоляции : изоляция периодических колебаний и абсорбция (поглощение) ударов. Степень активной виброизоляции зависит от соотношения частоты колебаний возбудителя колебаний (например, число оборотов станка) и частоты собственных колебаний виброизолятора. Удары характеризуются, своей силой и продолжительностью. Ударные импульсы возникают, при работе вырубных штампов и прессов. Для ударов характерно кратковременное, резкое усилие с последующим длительным затуханием остаточных сил. Величина остаточных ударных сил меньше, чем ниже собственная частота антивибрационных изоляторов . Пассивная виброизоляция означает изоляцию станков, измерительных приборов или их отдельных частей от разрушающего воздействия извне. В теоретическом рассмотрении не существует различий между активной и пассивной виброизоляцией и поэтому степень пассивной изоляции определяется по аналогии с активной . В практике для пассивной изоляции применяют виброопоры с низкой собственной частотой Источником колебаний в данном случае являются собственные колебания межэтажных перекрытий (при размещении оборудования на нескольких этажах) или низкочастотные ударные импульсы. Лучшими изолирующими показателями обладают виброопоры типа SLM. Звукоизоляция корпусных шумов представляет собой особый вид виброизоляции. Вибрация, вызванная корпусными шумами, распространяется волнообразно внутри оборудования, и возбуждают вибрацию его отдельных частей. Эта вибрация слышна в качестве звуковых волн. Волны корпусных шумов отражаются в местах соприкосновения или соединения различных материалов. Величина отражения, а также и величина звукоизоляции корпусных шумов зависит от скачка импеданса (полное сопротивление акустической системы), который рассчитывается из разницы показателей эластичности и плотности различных материалов. Расчёт основных параметров виброизоляции Расчёт виброизоляции производится в том случае, когда масса фундамента велика и колебаниями фундамента можно пренебречь. 1. Определяем частоту вынужденных колебаний: Назначаем коэффициент передачи силы β в пределах от 0,06 до 0,025. 2. Вычисляем в первом приближении критическую частоту ω1, при коэффициенте демпфирования γ=0. 3. Определяем необходимую жёсткость проектируемых виброизоляторов где mц - масса изолируемой центрифуги. Вопрос 5. Что такое терморегуляция организма человека? Оптимальные и допустимые нормы температуры относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений. Приборы для измерения этих параметров. Эскизы приборов. Ответ: Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена с окружающей средой, являются параметры микроклимата. В естественных условиях эти параметры изменяются в существенных пределах. Вместе с изменением параметров микроклимата меняется и тепловое самочувствие человека. Условия, нарушающие тепловой баланс, вызывают в организме реакции, способствующие его восстановлению. Процессы регулирования тепловыделений для поддержания постоянной температуры тела человека называются терморегуляцией. Она позволяет сохранять температуру внутренних органов постоянной, близкой к 36,5°С. Процессы регулирования тепловыделений осуществляются в основном тремя способами: Терморегуляция биохимическим путем заключается в изменении интенсивности происходящих в организме окислительных процессов. Терморегуляция путем изменения интенсивности кровообращения заключается в способности организма регулировать подачу крови (которая является в данном случае теплоносителем) от внутренних органов к поверхности тела путем сужения или расширения кровеносных сосудов. Терморегуляция путем изменения интенсивности потовыделения заключается в изменении процесса теплоотдачи за счет испарения влаги. Параметры микроклимата воздушной среды, которые обуславливают оптимальный обмен веществ в организме и при которых нет неприятных ощущений и напряженности системы терморегуляции, называются комфортными или оптимальными. Зона, в которой окружающая среда полностью отводит теплоту, выделяемую организмом, и нет напряжения системы терморегуляции, называется зоной комфорта. Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, называются дискомфортными. При незначительной напряженности системы терморегуляции и небольшой дискомфортности метеорологические условия считаются допустимыми. Непосредственным измерением трудно установить количество теплоты, отдаваемой человеком. Поэтому об интенсивности общей теплоотдачи судят по косвенным показателям - значениям эффективной и эквивалентно - эффективной температур, характеризующих пребывание в так называемой «зоне комфорта», где терморегуляция обеспечивается организмом легко, или за пределами этой зоны, когда для нормальной терморегуляции организм человека преодолевает большие нагрузки. Эффективной называется температура воздуха, ощущаемая человеком при определенной относительной влажности воздуха и при отсутствии движения его в помещении. Эффективно-эквивалентной называется температура воздуха, ощущаемая человеком при определенной относительной влажности воздуха и определенной скорости его движения. Основным нормативным документом, который определяет параметры микроклимата производственных помещений, является ГОСТ 12.1.005-88. Указанные параметры нормируются для рабочей зоны - пространства, ограниченного по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся рабочие места постоянного или временного пребывания работников. В основу принципов нормирования параметров микроклимата положена дифференциальная оценка оптимальных и допустимых метеорологических условий в рабочей зоне в зависимости от тепловой характеристики производственного помещения, категории работ по степени тяжести и периода года. Оптимальными (комфортными) считаются такие условия, при которых имеют место наивысшая работоспособность и хорошее самочувствие. Допустимые микроклиматические условия предусматривают возможность напряженной работы механизма терморегуляции, которая не выходит за границы возможностей организма, а также дискомфортные ощущения. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в рабочей зоне производственных помещений для различных категорий тяжести работ в теплый и холодный периоды года приведены в таблице 2.3. Период года определяется по среднесуточной температуре внешней среды . При tсс < +10 °С - холодный период, а если tсс ≥ +10 °С – теплый период года. Таблица 1. Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений.

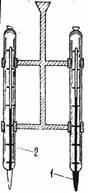

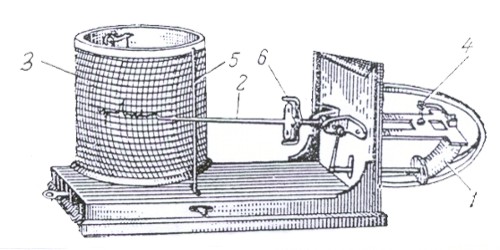

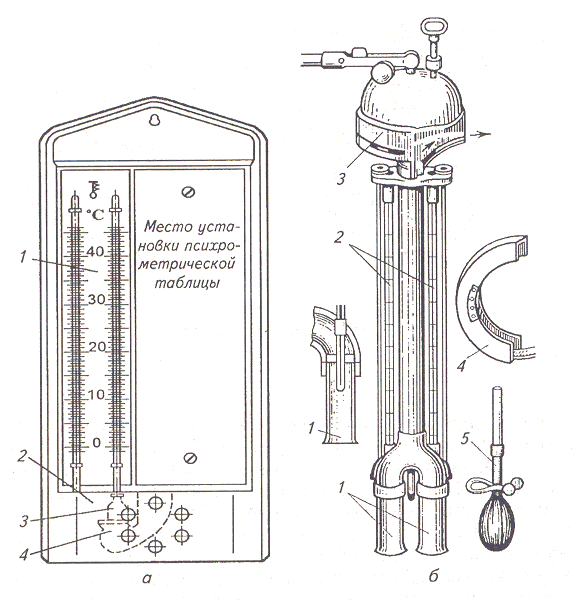

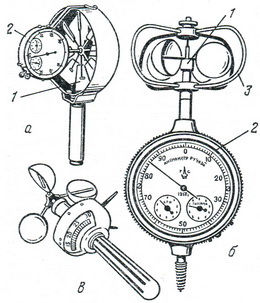

Для того чтобы определить, соответствует ли воздушная среда данного помещения установленным нормам, необходимо количественно оценить каждый из ее параметров. Температуру измеряют обычными ртутными или спиртовыми термометрами. В помещениях со значительными тепловыми излучениями используют парный термометр, который состоит из двух термометров (зачерненного и посеребренного).  Рисунок 1. Парный термометр: 1 – термометр с зачерченным резервуаром; 2 – термометр с посеребренным резервуаром. Для непрерывной регистрации температуры окружающего воздуха применяют самопишущий прибор - термограф.  Рисунок 2. Термограф: 1-биметаллическая пластина, 2-рычаг с пером, 3-барабан, .. Относительная влажность воздуха (отношение фактического содержимого массы водяных паров, которые содержатся в 1 м3 воздуха, к максимально возможному их содержанию при данной температуре) определяется психрометром Августа.  Рисунок 3. Психрометр: стационарный Августа: 1 – термометры со шкалами; 2 – основание; 3 – ткань; 4 – питатель; Для измерения скорости движения воздуха используют крыльчатые (0.3-0,5 м/с) и чашечные (1-20 м/с) анемометры.  Рисунок 4. Анемометры: а - ручной крыльчатый (вентиляционный);б - ручной чашечный; в - ручной индукционный Вопрос 20. Особенности освещения больших открытых пространств. Порядок расчета осветительных установок при использовании прожекторов и соответствующие расчетные формулы. Расшифровка обозначения ПЗС-45 и его основная характеристика. Ответ: Освещение открытых пространств отличается от внутреннего освещения рядом существенных особенностей. для улиц и дорог в пределах населенных пунктов, где основной задачей водителей транспорта является различение препятствий на пути движения, нормируемым показателем является средняя яркость дорожного покрытия, а для пешеходных путей – средняя освещенность. Для территорий предприятий и населенных пунктов обязательным является централизованное, обычно – дистанционное. В наружном освещении различается освещение светильниками (иногда называемое «фонарным» освещением) и прожекторами. Эти два способа освещения являются конкурирующими. Прожекторное освещение создает повышенную ослепленность по сравнению с фонарным. При освещении небольших открытых подстанций, где при использовании прожекторов достаточно иметь две мачты, персонал при обслуживании аппаратов может выбрать такое положение, чтобы прожекторы не попадали в поле зрения, тогда как при освещении светильниками это не удается, так как их приходится в большом числе рассредоточивать по площади подстанции. К числу недостатков прожекторного освещения можно отнести сравнительно резкие тени, к числу преимуществ – легкость создания высоких вертикальных освещенностей. Светораспределение прожекторов имеет различный характер в зависимости не только от особенностей их оптической системы, и от типа применяемых источников света. Достижимая оптическими средствами степень концентрации светового потока в определенной плоскости тем выше, чем меньше размеры светящего тела в сечении данной плоскостью. Наименьшую степень концентрации при светораспределении, имеют прожекторы с лампами типа ДРЛ. По сравнению с другими типами прожекторов они менее чувствительны к точной фокусировке лампы, дают мягкое неслепящее освещение, но эффективны только на расстояниях до объекта освещения, не превышающих примерно пятикратной высоты установки. Значительно большую концентрацию потока дают прожекторы с трубчатыми лампами: галогенными лампами накаливания типа КГ и ксеноновыми лампами типа ДКсТ, но форма этих ламп ведет к резкой асимметрии светораспределения относительно оси прожектора, так что кривая силы света в вертикальной плоскости оказывается весьма узкой, а в горизонтальной плоскости – относительно широкой. Так для прожекторов ПКН исполнения 1, имеющих гладкий отражатель, угол рассеяния в горизонтальной плоскости примерно в 5 раз больше, чем в вертикальной. Поэтому следует предпочесть для прожекторов ПКН исполнение 2, имеющее волнистый отражатель. Трубчатые лампы занимают в прожекторах жестко фиксированное положение и не требуют фокусировки, что можно считать преимуществом. Наибольшую концентрацию потока при светораспределении, близком к симметричному относительно оси, дают прожекторы с металлогалогенными лампами типа ДРИ. Для освещения фасадов, эти прожекторы могут применяться со специальными стеклами, увеличивающими угол рассеяния в горизонтальной плоскости. К семейству прожекторов примыкают и светильники СЗЛ с зеркальными лампами накаливания, с успехом применяемые для освещения с больших расстояний. Для больших площадей и значительных расстояний конкурентоспособными сейчас признаются лампы КГ и лампы ДКсТ, но и здесь по мере повышения единичной мощности ламп ЛРИ и освоения для них прожекторов они будут вытеснять остальные типы ламп. В порядке упрощенного сопоставления различных типов ламп для прожекторного освещения отметим, что лампа ДКсТ мощностью 10 кВт имеет номинальный поток 260 клм, лампа же КГ той же мощности лишь немного меньше – 220 клм, отличаясь большим сроком службы и возможностью непосредственного включения в сеть, тогда как для лампы ДКсТ требуется «ложное и дорогое зажигающее устройство. лампы ДРИ, то уже при мощности 2 кВт она имеет поток 190 клм. Для установки прожекторов следует, использовать местные высотные сооружения, крыши высоких зданий, на которых оборудуются прожекторные площадки или даже вышки. Прожекторными площадками могут быть снабжены отдельно стоящие молниеотводы. Чаще же всего для групповой установки прожекторов используются специальные мачты, металлические, реже – железобетонные. Высота установки прожектора определяется условиями ограничения ослепленности, которые требуют, чтобы она находилась в определенном соотношении с осевой силой света прожектора, а кроме того, требуемым «радиусом действия» установки. При очень больших размерах освещаемой поверхности теоретически оптимальным решением является установка над ее центром осветительных приборов широкого светораспределения и очень большой мощности на высоте, определяемой размерами площади и могущей достигать 100 м и более. Расположение прожекторных мачт определяется в процессе расчета и обычно расстояние между мачтами лежит в пределах 6– 15-кратной их высоты. При выборе расположения мачт учитываются требования к направлению света в отношении ограничения вредных теней и слепящего действия. Специфика расчета прожекторного освещения определяется основными его особенностями: наклонной установкой прожекторов и характером их светораспределения, в большинстве случаев не круглосимметричного и настолько концентрированного, что погрешность в определении направлений на 2–3°, вполне допустимая при использовании светильников, здесь существенно искажает результат. Выбор типа прожектора зависит от площади освещаемых территорий и технологических процессов, выполняемых на них. Таблица 1. Светотехнические характеристики прожекторов

Освещенность территорий регламентируется ОСТ 32.120-98 «Нормы искусственного освещения объектов » Таблица 2. Нормы искусственного освещения объектов (извлечение из ОСТ 32.120-98)

Высота прожекторной мачты определяется с учетом ограничения слепимости по формуле: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||