учебная практика. Ознакомление с основными объектами электроэнергетики, общими процессами и явлениями. Практика отчет Учебная. Ознакомление с основными объектами электроэнергетики, общими процессами и явлениями

Скачать 120.27 Kb. Скачать 120.27 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение Высшего образования ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» Отчет о прохождении учебной практики Тема: «Ознакомление с основными объектами электроэнергетики, общими процессами и явлениями» Выполнил студент гр. 19ЗПЭ1 Кашаев И.Я. Руководитель от университета: К.т.н, доцент Бростилова Т.Ю. __________ Пенза, 2020 г. Содержание:1 Цели и задачи 3 2 Типы электростанций, подстанций, их технологические схемы 3 3 Технологический процесс производства, передачи и распределения электроэнергии 5 3.1 Понятие технологического присоединения 5 3.2 Этапы технологического присоединения 6 3.3 Перечень мероприятий по технологическому присоединению 7 3.4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 8 4 Основы и правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 10 5 Виды повреждений электротехнического оборудования, способы и схемы защиты от повреждений, отключающие аппараты 15 Заключение 26 1 Цели и задачи практики Целями учебной практики (ознакомительной) являются изучение вопросов производства, передачи и распределения электроэнергии, ознакомление с основным оборудованием предприятия и с организацией работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и мероприятиям по энергосбережению. Задачами учебной практики (ознакомительной) являются - детальное знакомство с универсальными объектами электроэнергетики, наиболее тесно связанными с будущей профессиональной деятельностью выпускников (такими объектами являются электрическая станция со сложным технологическим циклом – ТЭЦ и электрическая подстанция); Основными целями и задачами учебной практики являются: - детальное знакомство с лабораториями выпускающих кафедр, оснащенных современным электротехническим оборудованием, с методами учебных и научных исследований; - знакомство с направлениями научной деятельности кафедр в соответствии с профилем подготовки, состоянием научно-исследовательской работы студентов; - изучение типов электростанций, подстанций, их технологические схемы; технологический - процесс производства, передачи и распределения электроэнергии; - изучение схем электрических сетей; основного и вспомогательного оборудования; - применение электромонтажного и электроизмерительного инструмента; - изучение основ и правил техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; - изучение видов повреждений электротехнического оборудования; - изучение способов и схем защиты от повреждений; - изучение отключающих аппаратов; 2 Типы электростанций, подстанций, их технологические схемы Существуют типы трансформаторных подстанций: понижающая, повышающая. Трансформаторная подстанция — это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии. Подстанции могут быть закрытыми или открытыми в зависимости от расположения её основного оборудования. Если оборудование находится в здании, то подстанция считается закрытой; если на открытом воздухе, то — открытой. В каждом развитом государстве существует собственная энергетика. Данная область включает в себя разные виды электростанций. Они могут использовать традиционные и нетрадиционные источники энергии. В первом случае – это природные ресурсы в виде угля, газа, продуктов переработки нефти, ядерное топливо и т.д. Второй вариант предполагает использование энергии природных явлений – солнца, ветра, приливов-отливов, подземных источников тепла. Независимо от формы использования, каждая электростанция требует много дополнительного оборудования для передачи потребителям полученной энергии. Любая электростанция представляет собой целый энергетический комплекс, включающий в себя различные установки, аппаратуру и оборудование, необходимые для получения, преобразования и транспортировки электроэнергии. Все эти компоненты размещаются в специальных зданиях и сооружениях, расположенных компактно на общей территории. Независимо от типа, они входят в состав Единой энергосистемы, созданной с целью эффективно использовать мощность электростанции, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей. Принцип работы электростанций и их сопутствующих объектов основан на вращении вала генератора, который является основным элементом системы. Его основные функции заключаются в следующем: Обеспечение стабильной продолжительной работы параллельно с другими энергетическими системами, снабжение энергией собственных автономных нагрузок. Возможность мгновенного реагирование на наличие или отсутствие нагрузки, соответствующей его номиналу. Выполняет запуск двигателя, обеспечивающего работу всей станции. Вместе со специальными устройствами осуществляет функцию защиты. Отличительными чертами каждого генератора являются формы и размеры, а также источник энергии, используемый для вращения вала. Кроме генератора, электростанция состоит из турбин и котлов, трансформаторов и распределительных устройств, средств коммутации, автоматики и релейной защиты. В настоящее время получило развитие направления в области компактных установок. Они позволяют обеспечить энергией не только отдельные объекты, но и целые поселки, находящиеся на значительном удалении от стационарных линий электропередачи. В основном, это полярные станции и предприятия по добыче полезных ископаемых. Теперь рассмотрим какие типы установок используются в российской энергетике. Все электрические станции таблица ниже классифицирует в первую очередь по источникам используемой энергии. Среди них можно выделить следующие: Тепловые (ТЭС). Работают на природном топливе, а основные типы электростанций могут быть конденсационными (КЭС) и теплофикационными (ТЭЦ). Первые вырабатывают только электричество, а вторые – электроэнергию и теплоту. Гидравлические – ГЭС и гидроаккумулирующие – ГАЭС, функционирующие за счет энергии воды, падающей высоты. Атомные – АЭС, работающие на ядерном топливе. Дизельные – ДЭС. Бывают стационарными или мобильными. Существуют мини-электростанции малой мощности, используемые в частном секторе. Солнечные, ветровые, приливные и геотермальные электростанции известны как альтернативные источники электроэнергии, работающим с естественными силами природы. Они имеют ряд недостатков, связанных с климатическими условиями и другими факторами. Каждая перечисленная электростанция представляет собой традиционные или альтернативные виды энергетики. В первом случае электричество вырабатывается на тепловых, гидро- и атомных установках. На ТЭС вырабатывается примерно 70-75% всей электроэнергии, поэтому они размещаются в местах с высоким энергопотреблением и большим количеством природных ресурсов. ГЭС привязаны к полноводным рекам, протекающим в равнинной или горной местности. АЭС строятся в местах с большим потреблением электроэнергии, при недостатке других видов энергоресурсов. Для того чтобы понять их роль и место в общей энергетической системе, следует рассмотреть более подробно типы электростанций, используемых в России. 3 Технологический процесс производства, передачи и распределения электроэнергии 3.1 Понятие технологического присоединения Технологическое присоединение (ТП) — это услуга, оказываемая сетевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. Порядок ТП энергопринимающих устройств определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйств, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. Не 861 (далее — Правила). Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменится категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. Действие настоящих правил распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения входящим в состав общего имущества, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме. ТП энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещении, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. ТП энергопринимающих устройств` находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее ТП систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома. 3.2 Этапы технологического присоединения ТП представляет собой комплексную процедуру, этапами которой являются: 1) подача заявки на ТП; 2) заключение договора на ТП; 3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 4) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением: - объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальную мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, ТП которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно; - объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях ТП по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно; — объектов заявителей в целях временного ТП энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств; - объектов физических лиц в целях ТП энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 5) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; 6) фактический прием (подача) напряжения и мощности (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»); 7) составление акта о ТП и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 3.3 Перечень мероприятий по технологическому присоединению Перечень мероприятий по технологическому присоединению включает в себя: А) подготовку, выдачу сетевой организации технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанций – согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; Б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; В) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; Г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и ре» тики в соответствии с технически условиями; Д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; Е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Ростехнадзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления; Ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»). 3.4 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению В случаях осуществления ТП к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии. за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по ТП, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном ТП; - 4 месяца - ДЛЯ заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно: - 1 год – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 670 кВт; В иных случаях: - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – при временном ТП заявитель, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров; - 6 месяцев- для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих правил, если ТП осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кв включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; - 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; - 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; ТП энергопринимающих устройств заявителей осуществляется с учетом технической возможности, критериями которой являются: а) сохранение УСЛОВИЙ Электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций; б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя. В случае несоблюдения любого из указанных в настоящем пункте критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует. Основы и правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ 4 Основы и правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ Меры защиты от поражения электрическим током. Согласно требованиям нормативных документов, безопасность электроустановок обеспечивается следующими основными мерами: 1) недоступностью токоведущих частей; 2) надлежащей, а в отдельных случаях повышенной (двойной) изоляцией; 3) заземлением или занулением корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, могущих оказаться под напряжением; 4) надежным и быстродействующим автоматическим защитным отключением; 5) применением пониженных напряжений (42 В и ниже) для питания переносных токоприёмников; 6) защитным разделением цепей; 7) блокировкой, предупредительной сигнализацией, надписями и плакатами; 8) применением защитных средств и приспособлений; 9) проведением планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования, аппаратов и сетей, находящихся в эксплуатации; 10) проведением ряда организационных мероприятий (специальное обучение, аттестация и переаттестация лиц электротехнического персонала, инструктажи и т. д.). Средства защиты от поражения электрическим током. К средствам относят: - защитные ограждения; - защитное заземление; - зануление; - выравнивание потенциалов; - применение малого напряжения; - электрическое разделение сетей; - защитное отключение; - изоляцию токоведущих частей; - недоступность к токоведущим частям; - блокировку; - знаки и плакаты безопасности, которые в зависимости от назначения подразделяются на предостерегающие, запрещающие, напоминающие; - средства индивидуальной защиты до 1000В делятся на основные и дополнительные: Таблица: Индивидуальные средства защиты от поражения электрическом током

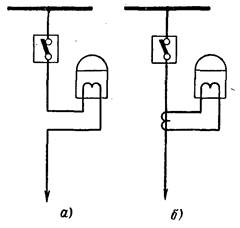

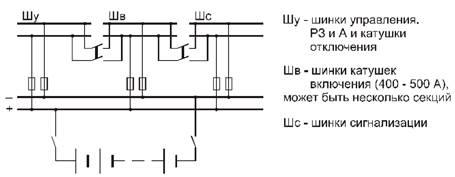

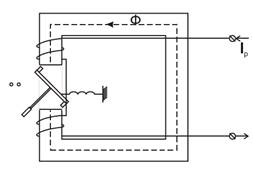

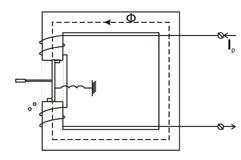

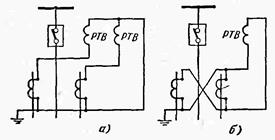

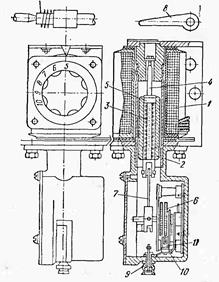

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе. Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок. Работники должны пройти проверку знаний правил и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение. Работники, относящиеся к электротехническому персоналу должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже. Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках. Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении. К специальным работам относятся: - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты; - работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегомметром); - работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого. Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного организационно-распорядительным документом (далее - ОРД). Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или обособленного подразделения. Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Общие требования ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются: - оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации «в редакции Минтруда России от 19.02.2016 №74н» - выдача разрешения на подготовку рабочего места к работе и на допуск к работе, с учётом требований пункта 5,14 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». «В редакции Минтруда России от 19.02.2016 №74н» - допуск к работе; - надзор во время работы; - оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. Ответственными за безопасное ведение работ являются: - выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; - Выдающий разрешение на подготовку рабочего места к работе в соответствии - ответственный руководитель работ; - допускающий; - производитель работ; - наблюдающий; - члены бригады. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего). Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V – (в электроустановках напряжением выше 1000 В) и группу IV – (в электроустановках напряжением до 1000 В). В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации или обособленного подразделения (п.5.4 в редакции Минтруда России от 19.02.2016 №74н) Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей в электроустановках, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия: - произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; - на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; - проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; - установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления); - вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 5 Виды повреждений в электроустановках, способы и схемы защиты от повреждений, отключающие аппараты Повреждения в электрических системах чаще возникают на линиях сетей. Повреждения в обмотках электрических машин, и особенно таких аппаратов, как трансформаторы и автотрансформаторы, бывают реже, иногда имеют специфический характер, обусловленный их выполнением (например, витковые КЗ), и могут сопровождаться тяжелыми для них последствиями. Возможны и более сложные виды повреждений, представляющие сочетание некоторых из перечисленных. Основные виды повреждений приведены Трехфазные КЗ: - КЗ между тремя фазами; - трехфазные КЗ на землю. - Двухфазные КЗ: КЗ между двумя фазами; - двухфазные КЗ на землю; - двойное КЗ на землю. Однофазные КЗ: - однофазные КЗ и однофазные замыкания на землю; - однофазное витковое КЗ. Разрыв фазы. Так, например, при разрыве провода линии у изолятора упавший на землю конец вызывает появление однофазного КЗ или однофазного замыкания (например, в сети с изолированными нейтралями) с разрывом фазы. Соотношения, подобные разрыву, возникают также при отказах в работе части фаз автоматических выключателей (характерны для воздушных выключателей с пофазным приводом). В процессе развития повреждений возможны также переходы одного вида повреждений в другой, чаще с охватом большего числа фаз. С другой стороны, внутри однофазных аппаратов многофазные КЗ (без земли) практически вообще невозможны. Ненормальные режимы работы в электроустановках К ненормальным режимам относятся режимы, связанные с отклонениями от допустимых значений величин тока, напряжения и частоты, опасные для оборудования или устойчивой работы энергосистемы. Перегрузка оборудования, вызванная увеличением тока сверх номинального значения если ток, проходящий по оборудованию, превышает номинальное значение, то за счет выделяемого им дополнительного тепла температура токоведущих частей и изоляции через некоторое время превосходит допустимую величину, что приводит к ускоренному износу изоляции и ее повреждению. Для предупреждения повреждения оборудования при его перегрузке необходимо принять меры к разгрузке или отключению оборудования. Качания в системах возникают при выходе из синхронизма работающих параллельно генераторов. При качаниях в каждой точке системы происходит периодическое изменение тока и напряжения. Ток во всех элементах колеблется от нуля до максимального значения, во много раз превышающего нормальную величину. Напряжение подает от нормального до некоторого минимального значения, имеющего разную величину в каждой точке системы. В электрическом центре качаний, оно снижается до нуля. Возрастание тока вызывает нагревание оборудования, а уменьшение напряжения нарушает работу всех потребителей системы. Качание – очень опасный ненормальный режим, отражающийся на работе всей энергосистемы. Повышение напряжения сверх допустимого значения возникает на гидрогенераторах при внезапном отключении их нагрузки. Разгрузившийся гидрогенератор увеличивает частоту вращения, что вызывает возрастание ЭДС статора до опасных для его изоляции значений. Опасное для изоляции оборудования повышение напряжения может возникнуть также при одностороннем отключении или включении длинных линий электропередачи с большой емкостной проводимостью. Изолированный режим работы нейтрали. Режим изолированной нейтрали используют при напряжении до 1 кВ только в электроустановках с повышенными требованиями безопасности (взрывоопасные установки и др.). При напряжении 6...35 кВ такой режим нейтрали рекомендован ПУЭ во всех электроустановках. Причина широкого распространения режима работы с изолированной нейтралью заключается в том, что в такой сети замыкание одной фазы на землю не является КЗ. Сеть с изолированной нейтралью может эксплуатироваться до нескольких часов с замыканием фазы на землю. Ток замыкания на землю получается во много раз меньше, чем ток междуфазных КЗ. Это главное достоинство сети с изолированной нейтралью. В такой сети обычно нет необходимости в применении специальных быстродействующих защит от замыкания на землю, т. е. не требуются дополнительные затраты на выполнение и эксплуатацию защиты. Однако при замыкании на землю обнаруживается такой недостаток сети, как возникающие перенапряжения на поврежденных фазах относительно земли. В сети с изолированной нейтралью изоляция фаз относительно земли выбирается по линейному напряжению, чтобы сеть могла длительно работать с замыканием на землю. Фазные напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыканиях на землю могут превышать линейные напряжения, что обусловлено возникновением так называемой перемежающейся электрической дуги. Термин «перемежающаяся» означает, что электрическая дуга горит неустойчиво: загорается на некоторое время, затем гаснет и, спустя интервал времени, загорается вновь. Переходные процессы, возникающие в сети с учетом перемежающейся дуги, приводят к появлению перенапряжений, которые могут достигать (3,0+3,5) U, где U — амплитуда фазного напряжения в нормальном режиме. Такое часто приводит к пробою изоляции, особенно электродвигателей напряжением выше 1 кВ. Наличие перенапряжений, обусловленных перемежающейся электрической дугой, является основным недостатком сети с изолированной нейтралью. Этот недостаток объясняет обилие предложений по оптимизации режима нейтрали городских электрических сетей. Селективность. Селективностью, или избирательностью, называется действие защиты, обеспечивающее отключение только поврежденного элемента системы посредством его выключателей. Быстродействие. В большинстве случаев к релейной защите, действующей при повреждениях на отключение, предъявляется требование быстродействия. Это определяется следующими основными соображениями: - Ускорение отключения повреждений повышает устойчивость параллельной работы генераторов в системе и дает возможность увеличить пропускную способность ВЛ электропередачи. - Ускорение отключения повреждений уменьшает время работы потребителей при пониженном напряжении. - Ускорение отключения повреждений уменьшает размер разрушения поврежденного элемента. Уменьшается время, затрачиваемое на проведение восстановительного ремонта и уменьшается затраты на него.4. Ускорение отключения повреждений повышает эффективность АПВ поврежденных ЛЭП. Чувствительность. Релейная защита должна быть достаточно чувствительной к повреждениям и ненормальным режимам работы, которые могут возникнуть на защищаемых элементах электрической системы. Удовлетворение требований необходимой чувствительности в современных электрических сетях часто встречает ряд серьезных затруднений. Надежность. Требование надежности состоит в том, что защита должна правильно и безотказно действовать на отключение выключателей оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима работы, на действие при которых она предназначена и не действовать в режимах, при которых ее работа не предусматривается. Способы включения реле тока. Обмотки реле могут включаться на ток и напряжение сети непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Реле первого типа называются первичными, второго типа — вторичными. Наибольшее распространение имеют реле вторичные, преимущества которых по сравнению с первичными состоят в том, что они изолированы от высокого напряжения, располагаются на некотором расстоянии от защищаемого элемента, в удобном для обслуживания месте и могут выполняться стандартными на одни и те же номинальные токи 5 или 1 А и номинальные напряжения 100 В независимо от напряжения и тока первичной цепи защищаемого элемента.  Способы включения токовых реле: а) первичных; б) вторичных Достоинством первичных реле является то, что для их включения не требуется измерительных трансформаторов, источников оперативного тока и контрольного кабеля. Первичные реле находят применение на электродвигателях, мелких трансформаторах и линиях малой мощности в сетях 3—6—10 кВ, т. е. там, где защита осуществляется по простейшим схемам посредством реле тока и напряжения и не требует большой точности. Во всех остальных случаях применяются вторичные реле. Источники оперативного тока. Оперативный ток – питает цепи дистанционного управления выключателями, оперативные цепи релейной защиты, автоматики. Основное требование к источникам оперативного тока – надежность, при КЗ и ненормальных режимах напряжение источников оперативного тока и их мощность должны иметь достаточную величину как для действия релейной защиты, так и для отключения выключателей. Постоянный оперативный ток. Источниками данного тока являются аккумуляторные батареи напряжением 110...220 В. Для повышения надежности сеть постоянного тока секционируется. Аккумуляторные батареи обеспечивают питание независимо от состояния основной сети и являются самым надежным источником питания. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, необходимость в зарядных агрегатах, сложную сеть постоянного тока.  Переменный оперативный ток. Источниками служат измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также трансформаторы собственных нужд, подключаемые на ток и напряжение самой сети. Трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд не пригодны для питания цепей релейной защиты при КЗ – так как напряжение в сети при этом резко снижается. Могут использоваться при ненормальных режимах: перегрузка, замыкание на землю. Трансформаторы тока надежны для защит от КЗ – ток при этом увеличивается, мощность достаточна для питания оперативных цепей. Однако трансформаторы тока не обеспечивают необходимой мощности при повреждениях и ненормальных режимах, не сопровождающихся резким увеличением тока. Чаще всего используется комбинированное питание от трансформаторов тока и напряжения. Принципиальная схема блоков питания типов БПТ. Электромагнитные реле Реле – автоматические приборы управления, обладающие релейным действием, т.е. скачкообразным изменением состояния управляемой цепи (например, еѐ замыкание или размыкание) при заданных значениях величин, характеризующих определенное отклонение режима контролируемого объекта. Типы реле: Электрические – реагируют на электрические величины. Механические – реагируют на неэлектрические величины: скорость истечения жидкости или газа, уровень жидкости. Тепловые – реагируют на количество выделенного тепла или изменение температуры. Существуют три основные разновидности конструкций электромагнитных реле: - с втягивающимся якорем; - с поворотным якорем; - с поперечным движением якоря. Каждая конструкция содержит: электромагнит, состоящий из стального сердечника и обмотки, стальной подвижный якорь, несущий подвижный контакт, неподвижные контакты и противодействующую пружину. Проходящий по обмотке ток Iр создает намагничивающую силу Iрωр, под действием которой возникает магнитный поток Ф, замыкающийся через сердечник электромагнита, воздушный зазор и якорь. Якорь намагничивается и притягивается к полюсу электромагнита, переместившись в конечное положение, якорь своим подвижным контактом замыкает неподвижные контакты реле.  Ток срабатывания Iср – наименьший ток, при котором реле срабатывает, Iср – это ток, при котором электромагнитная сила превосходит силу сопротивления пружины, трения и массы. Ток срабатывания регулируют: изменяя количество витков обмотки реле, Iср меняется ступенчато; регулируя пружину, Iср меняется плавно. Ток возврата – при уменьшении тока в обмотках реле происходит возврат притянутого якоря в исходное положение под действием пружины. Iвоз – наибольший ток в реле, при котором возвращается в начальное положение. Коэффициент возврата  У реле, реагирующих на возрастание тока (максимальных реле), Iср>Iвоз Ò kвоз<1. По мере перемещения якоря воздушный зазор уменьшается, магнитное сопротивление уменьшается. Электромагнитный момент увеличивается, а сила противодействующей пружины остается постоянной, возникает избыточный момент. Для возврата якоря необходимо уменьшить ток. Реле минимального действия – реле, действующее при уменьшении тока. Для срабатывания необходимо уменьшить ток до значения, при котором момент пружины превзойдет электромагнитный момент. Iср – наибольший ток, при котором отпадает якорь реле. Iвоз – наименьший ток, при котором втягивается якорь реле, Iвоз>Iср Ò kвоз>1.  Магнитоэлектрические реле Магнитоэлектрическое реле (рис. 2-41) состоит из постоянного магнита 1, подвижной рамки 2, на которой намотана обмотка 3, питающаяся током Iр, и контактов 4. Принцип работы магнитоэлектрических реле основан на взаимодействии тока Iр в обмотке рамки с магнитным потоком постоянного магнита Ф. Угол поворота рамки принимается небольшим (5—10°), а форма полюсов магнита подбирается таким образом, чтобы магнитное поле было равномерным. Магнитоэлектрические реле реагируют на направление тока и поэтому, так же как и поляризованные реле, не могут работать на переменном токе. Магнитоэлектрические реле имеют высокую чувствительность и малое потребление. Мощность срабатывания достигает 108—1010 Вт и превосходит чувствительность поляризованных реле, что объясняется наличием сильного поля постоянного магнита. Обладая малым потреблением, магнитоэлектрические реле имеют слабую контактную систему с малой отключающей способностью. Зазор между контактами очень мал — около 0,5—0,3 мм. Для повышения чувствительности противодействующая пружина в магнитоэлектрических реле имеет небольшой момент, поэтому магнитоэлектрические реле отличаются плохим возвратом. Надежный возврат этих реле часто обеспечивается подачей в обмотку реле тормозного тока, действующего на размыкание контактов. Время действия реле равно 0,1—0,2 сек. Магнитоэлектрические реле широко применяются в качестве нуль-индикаторов в схемах на выпрямленном токе. Схема максимальной токовой защиты на реле прямого действия (типа РТВ). В городских и сельских распределительных сетях 6—10 кв, а также на промышленных предприятиях в целях удешевления и упрощения защиты применяются реле прямого действия для выполнения токовых максимальных защит. Отечественная промышленность выпускает токовое реле прямого действия — мгновенные типа РТМ и с ограниченно зависимой характеристикой времени действия типа РТВ. Эти реле встраиваются в грузовые и пружинные приводы.  Схемы максимальной защиты прямого действия отличаются простотой и небольшой стоимостью. Реле РТВ представляет собой электромагнитное реле со втягивающимся якорем (см. рис.). Нормально под действием пружины 3 якорь реле 2 находится в нижнем положении.  При токе Iр > IС.Р электромагнитная сила Рэ > Рп и якорь реле втягивается и сжимает пружину 3, которая давит на стопорное кольцо 5 ударника 4, стремясь поднять последний вверх. Однако движение ударника несвободно, оно тормозится часовым механизмом 6. Чем больше ток /р, тем больше сжимается пружина под действием силы Рэ и тем быстрее будет двигаться часовой механизм. Следовательно, время, необходимое для перемещения ударника из начального положения до момента удара по отключающему рычагу 8 привода, зависит от величины тока /р. При /р ра 3/с р пружина сжимается до предела и дальнейшие увеличения тока не сопровождаются изменением скорости движения часового механизма. В конце хода ударник расцепляется с часовым механизмом. Благодаря этому его скорость и обусловленная ею кинетическая энергия ударника резко увеличиваются, и он с возросшей силой ударяет по рычагу 8, отключая выключатель. Недостатки реле прямого действия. Погрешность по времени действия достигает ±0,3 сек. Поэтому при выборе выдержки времени на защите с РТВ ступень селективности принимается равной 0,8 сек. Обмотка реле имеет значительное потребление около 50ВА при токе срабатывания. Поэтому трансформаторы тока, питающие реле прямого действия, достаточно сильно загружены. По мере втягивания якоря 2 и перемещения ударника 4 вверх потребление реле растет. Точность трансформаторов тока должна быть обеспечена при токе срабатывания реле. Заключение Во время прохождения учебной практики по ознакомление с основными объектами электроэнергетики, общими процессами и явлениями были изучены вопросы производства, передачи и распределения электроэнергии, ознакомились с основным оборудованием предприятия и с организацией работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и мероприятиям по энергосбережению. А также ознакомились с универсальными объектами электроэнергетики, наиболее тесно связанными с будущей профессиональной деятельностью, такими объектами являются электрическая станция со сложным технологическим циклом – ТЭЦ и электрическая подстанция. Детально ознакомились с лабораториями выпускающих кафедр, оснащенных современным электротехническим оборудованием, с методами учебных и научных исследований, знакомство с направлениями научной деятельности кафедр в соответствии с профилем подготовки, состоянием научно-исследовательской работы студентов, а так-же изучили типы электростанций, подстанций, их технологические схемы, технологический процесс производства, передачи и распределения электроэнергии, схемы электрических сетей, основное и вспомогательное оборудование, применение электромонтажного и электроизмерительного инструмента, основы и правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ, виды повреждений электротехнического оборудования, способы и схемы защиты от повреждений, отключающие аппараты. Список использованной литературы Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Издательство «Омега-Л», 2017г Правила Устройства электроустановок (шестое, седьмое издание) Сибирское университетское издательство Новосибирск 2008г Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий (издание третье, переработанное и дополненное) энергоатомиздат 1983г http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/0229a0f33f2ad77fa7e997af53909d9eeb80fe60/ https://book.ggpek.by/estation/uchebnik/tem-05 |