Переходные процессы в линейных цепях. Подключение элементов к сетям постоянного и переменного токов.. Переходные процессы в линейных цепях. Подключение элементов к се. Переходные процессы в линейных цепях. Подключение элементов к сетям постоянного и переменного токов

Скачать 74.76 Kb. Скачать 74.76 Kb.

|

|

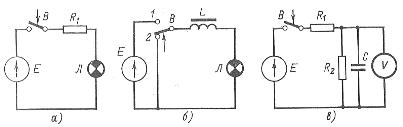

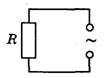

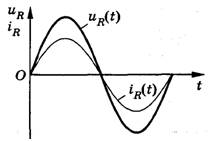

Переходные процессы в линейных цепях. Подключение элементов к сетям постоянного и переменного токов. 1 Переходные процессы в линейных цепях. При всех изменениях в электрической цепи: включении, выключении, коротком замыкании, колебаниях величины какого-либо параметра и т.п. – в ней возникают переходные процессы, которые не могут протекать мгновенно, так как невозможно мгновенное изменение энергии, запасенной в электромагнитном поле цепи. Таким образом, переходный процесс обусловлен несоответствием величины запасенной энергии в магнитном поле катушки и электрическом поле конденсатора ее значению для нового состояния цепи. При переходных процессах могут возникать большие перенапряжения, сверхтоки, электромагнитные колебания, которые могут нарушить работу устройства вплоть до выхода его из строя. С другой стороны, переходные процессы находят полезное практическое применение, например, в электронных генераторах. Все это обусловливает необходимость изучения методов анализа нестационарных режимов работы цепи. Основные методы анализа переходных процессов в линейных цепях: Классический метод, заключающийся в непосредственном интегрировании дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитное состояние цепи. Операторный метод, заключающийся в решении системы алгебраических уравнений относительно изображений искомых переменных с последующим переходом от найденных изображений к оригиналам. Частотный метод,основанный на преобразовании Фурье и находящий широкое применение при решении задач синтеза. Метод расчета с помощью интеграла Дюамеля, используемый при сложной форме кривой возмущающего воздействия. Метод переменных состояния,представляющий собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи на основе решения системы дифференциальных уравнений первого прядка, записанных в нормальной форме (форме Коши). 1.2 Установившийся и переходный режим электрической цепи. При анализе процессов в электрических цепях приходится встречаться с двумя режимами работы: установившемся (стационарным) и переходным. Установившимся режимом электрической цепи, подключенной к источнику постоянного напряжения (тока), называется режим, при котором токи и напряжения в отдельных ветвях цепи неизменны во времени. В электрической цепи, подключенной к источнику переменного тока, установившийся режим характеризуется периодическим повторением мгновенных значений токов и напряжений в ветвях. Во всех случаях работы цепей в установившихся режимах, которые теоретически могут продолжаться неограниченно долгое время, предполагается, что параметры воздействующего сигнала (напряжения или тока), а также структура цепи и параметры ее элементов не изменяются. Токи и напряжения установившегося режима зависят от вида внешнего воздействия и от параметров электрической цели. Переходным режимом (или переходным процессом) называется режим, возникающий в электрической цепи при переходе от одного стационарного состояния к другому, чем-либо отличающемуся от предыдущего, а сопутствующие этому режиму напряжения и токи — переходными напряжениями и токами. Изменение стационарного режима цепи может происходить в результате изменения внешних сигналов, в том числе включения или отключения источника внешнего воздействия, или может быть вызвано переключениями внутри самой цепи. Любое изменение в электрической цепи, приводящее к возникновению переходного процесса называют коммутацией. Коммутация электрической цепи - процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключения полупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80). В большинстве случаев теоретически допустимо считать, что коммутация осуществляется мгновенно, т.е. различные переключения в цепи происходят без затраты времени. Процесс коммутации на схемах условно показывается стрелкой возле выключателя. Переходные процессы в реальных цепях являются быстропротекающими. Их продолжительность составляет десятые, сотые, а часто и миллионные доли секунды. Сравнительно редко длительность этих процессов достигает единицы секунды. Естественно возникает вопрос, надо ли вообще принимать во внимание переходные режимы, имеющие столь короткую длительность. Ответ может быть дан только для каждого конкретного случая, так как в различных условиях роль их неодинакова. Особенно велико их значение в устройствах, предназначенных для усиления, формирования и преобразования импульсных сигналов, когда длительность воздействующих на электрическую цепь сигналов соизмерима с продолжительностью переходных режимов. Переходные процессы являются причиной искажения формы импульсов при прохождении их через линейные цепи. Расчет и анализ устройств автоматики, где происходит непрерывная смена состояния электрических цепей, немыслим без учета переходных режимов. В ряде устройств возникновение переходных процессов, в принципе, нежелательно и опасно. Расчет переходных режимов в этих случаях позволяет определить возможные перенапряжения и увеличения токов, которые во много раз могут превышать напряжения и токи стационарного режима. Это особенно важно для цепей со значительной индуктивностью или большой емкостью. 1.3 Причины возникновения переходного процесса Рассмотрим явления, возникающие в электрических цепях при переходе от одного установившегося режима к другому. Включим лампу накаливания в последовательную цепь, содержащую резистор R1, выключатель В и источник постоянного напряжения Е. После замыкания выключателя лампа сразу же загорится, так как разогрев нити и нарастание яркости ее свечения на глаз оказываются незаметными. Можно условно считать, что в такой цепи ток стационарного режима, равный Iо=E/(R1+Rл), устанавливается практически мгновенно, где Rл — активное сопротивление накаленной нити лампы. В линейных цепях, состоящих из источников энергии и резисторов, переходные процессы, связанные с изменением запасенной энергии, вообще не возникают.  Рисунок 1. Схемы цепей для иллюстрации переходных процессов: а - цепь без реактивных элекментов, б - цепь с катушкой индуктивности, в - цепь с конденсатором. Заменим резистор катушкой L, индуктивность которой достаточно велика. После замыкания выключателя можно заметить, что нарастание яркости свечения лампы происходит постепенно. Это свидетельствует о том, что из-за наличия катушки ток в цепи постепенно достигает своего установившегося значения I'о=E/(rк+Rл), где rк— активное сопротивление обмотки катушки. Следующий эксперимент проведем с цепью, состоящей из источника постоянного напряжения, резисторов и конденсатора, параллельно которому подключим вольтметр (рис. 1,в). Если емкость конденсатора достаточно велика (несколько десятков микрофарад), а сопротивление каждого из резисторов R1 и R2 несколько сотен килоом, то после замыкания выключателя стрелка вольтметра начинает плавно отклоняться и только через несколько секунд устанавливается на соответствующем делении шкалы. Следовательно, напряжение на конденсаторе, а также и ток в цепи устанавливаются в течение относительно продолжительного промежутка времени (инерционностью самого измерительного прибора в данном случае можно пренебречь). Что же препятствует мгновенному установлению стационарного режима в цепях рис. 1,б, в и служит причиной возникновения переходного процесса? Причиной этому являются элементы электрических цепей, способные запасать энергию (так называемые реактивные элементы): катушка индуктивности и конденсатор. Возникновение переходных процессов связано с особенностями изменения запасов энергии в реактивных элементах цепи. Количество энергии, накапливаемой в магнитном поле катушки с индуктивностью L, в которой протекает ток iL, выражается формулой: WL = 1/2 (LiL2) Энергия, накапливаемая в электрическом поле конденсатора емкостью С, заряженного до напряжения uC, равна: WC = 1/2 (CuC2) Поскольку запас магнитной энергии WL определяется током в катушке iL, а электрической энергии WC — напряжением на конденсаторе uC, то во всех электрических цепях три любых коммутациях соблюдаются два основных положения: ток катушки и напряжение на конденсаторе не могут изменяться скачком. Иногда эти положения формулируются иначе, а именно: потокосцепление катушки и заряд конденсатора могут изменяться только плавно, без скачков. Физически переходные режимы представляют собой процессы перехода энергетического состояния цепи от докоммутационного к послекоммутационному режиму. Каждому стационарному состоянию цепи, имеющей реактивные элементы, соответствует определенный запас энергии электрического и магнитного полей. Переход к новому стационарному режиму связан с нарастанием или убыванием энергии этих полей и сопровождается возникновением переходного процесса, который заканчивается, как только прекращается изменение запаса энергии. Если при при коммутации энергетическое состояние цепи не изменяется, то переходные процессы не возникают. Переходные процессы наблюдаются при коммутациях, когда изменяется стационарный режим электрической цепи, имеющей элементы, способные запасать энергию. Переходные процессы возникают при следующих операциях: а) включении и выключении цепи, б) коротком замыкании отдельных ветвей или элементов цепи, в) отключении или подключении ветвей или элементов цепи и т. д. Кроме того, переходные процессы возникают при воздействии на электрические цепи импульсных сигналов. 2 Подключение элементов к сетям постоянного и переменного токов. 2.1 Электрические цепи и их элементыЭлектрическая цепь представляет собой совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении. В электрической цепи постоянного тока могут действовать как постоянные токи, так и токи, направление которых остается постоянным, а значение изменяется произвольно во времени или по какому-либо закону. Электрическая цепь состоит из отдельных устройств или элементов, которые по их назначению можно разделить на 3 группы. Первую группу составляют элементы, предназначенные для выработки электроэнергии (источники питания). Вторая группа — элементы, преобразующие электроэнергию в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую, химическую и т. д.). Эти элементы называются приемниками электрической энергии (электроприемниками). В третью группу входят элементы, предназначенные для передачи электроэнергии от источника питания к электроприемнику (провода, устройства, обеспечивающие уровень и качество напряжения, и др.). Источники питания цепи постоянного тока — это гальванические элементы, электрические аккумуляторы, электромеханические генераторы, термоэлектрические генераторы, фотоэлементы и др. Все источники питания имеют внутреннее сопротивление, значение которого невелико по сравнению с сопротивлением других элементов электрической цепи. Электроприемниками постоянного тока являются электродвигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую, нагревательные и осветительные приборы и др. Все электроприемники характеризуются электрическими параметрами, среди которых можно назвать самые основные — напряжение и мощность. Для нормальной работы электроприемника на его зажимах (клеммах) необходимо поддерживать номинальное напряжение. Для приемников постоянного тока оно составляет 27, 110, 220, 440 В, а также 6, 12, 24, 36 В. Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов и показывающее соединения этих элементов, называется схемой электрической цепи. В таблице 1 показаны условные обозначения, применяемые при изображении электрических схем.

Участок электроцепи, вдоль которого протекает один и тот же ток, называется ветвью. Место соединения ветвей электроцепи называется узлом. На электросхемах узел обозначается точкой. Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям, называется контуром электрической цепи. Простейшая электрическая цепь имеет одноконтурную схему, сложные электрические цепи — несколько контуров. Элементами электрической цепи являются различные электротехнические устройства, которые могут работать в различных режимах. Режимы работы как отдельных элементов, так и всей электрической цепи характеризуются значениями тока и напряжения. Поскольку ток и напряжение в общем случае могут принимать любые значения, то режимов может быть бесчисленное множество. Режим холостого хода — это режим, при котором тока в цепи нет. Такая ситуация может возникнуть при разрыве цепи. Номинальный режим бывает, когда источник питания или любой другой элемент цепи работает при значениях тока, напряжения и мощности, указанных в паспорте данного электротехнического устройства. Эти значения соответствуют самым оптимальным условиям работы устройства с точки зрения экономичности, надежности, долговечности и пр. Режим короткого замыкания — это режим, когда сопротивление приемника равно нулю, что соответствует соединению положительного и отрицательного зажимов источника питания с нулевым сопротивлением. Ток короткого замыкания может достигать больших значений, во много раз превышая номинальный ток. Поэтому режим короткого замыкания для большинства электроустановок является аварийным. Согласованный режим источника питания и внешней цепи возникает в том случае, когда сопротивление внешней цепи равно внутреннему сопротивлению. В этом случае ток в цепи в 2 раза меньше тока короткого замыкания. Самыми распространенными и простыми типами соединений в электрической цепи являются последовательное и параллельное соединение. 2.2 Подключение элементов к сетям постоянного тока. Постоянным током называют ток, который в течение некоторого промежутка времени не меняет своего направления и величины. Таким образом, постоянный ток имеет постоянное напряжение и силу тока. Постоянный ток используется: для передачи электроэнергии на высоковольтных линиях электропередач (например, 500кV). Это связано с тем, что если применять переменный ток того же напряжения, с учетом амплитудных значений напряжений и их перепада, то такие напряжения могут превышать величину напряжения постоянного тока в несколько раз. Использование переменного тока в высоковольтных проводах приведет к дополнительным тратам на изоляционные материалы, что значительно увеличит стоимость ЛЭП; в контактных сетях электрического транспорта – троллейбусов и трамваев – до 3000V; в сетях до 1000V для электродвигателей с тяжелыми условиями пуска – прокатные станы, центрифуги, и др. для электросетей до 500V, используемых для грузоподъемных механизмов – подъемных электрических кранов; в качестве источника питания различных переносных бытовых приборов – фонарики, аудиоприёмники, диагностические приборы, мультиметры, мобильные телефоны. Стоит отметить, что в условиях тяжелого пуска – т.е. если пусковой момент высок, а требуется плавное регулирование скорости, тягового усилия и пускового момента – применяются двигатели постоянного тока. Таковыми, например, являются двигатели элетротранспорта, электрических мельниц, центрифуг. Постоянный ток, чаще всего можно встретить в различных элементах питания – аккумуляторах и батарейках. Скажем, в автомобилях используется аккумуляторы постоянного тока напряжением 12V; для строительной техники – экскаваторов, бульдозеров, и др. используются аккумуляторы, имеющие напряжение в 24V. Аккумулятор мобильного телефона автора статьи – постоянного тока напряжением 3,7V. Каждый источник постоянного тока имеет две клеммы или разъема, обозначаемые как плюс (+) и минус (-). Считается, что постоянный ток движется от плюсовой клеммы (+) к минусовой(-), при этом, между ними можно подключить оборудование (например лампочку). На рисунке 1 представлена схема работы постоянного тока с подключенной лампой. На самом деле, процессы, протекающие в электросети постоянного тока происходят очень быстро, и изобразить их в реальном времени не представляется возможным. Схематично, действие постоянного тока в простейшей сети, многократно замедленное, представлено на рисунке 2. Оно дает наиболее полное представление о процессах, происходящих в сети постоянного тока. Переменный ток – это ток, который за определенный промежуток времени, меняет свое направление. Частота смены направления измеряется в герцах. 1 герц (Гц)– означает, что за одну секунду совершен полный цикл смены направления (туда-обратно) 2.3 Подключение элементов к сетям переменного токов. В Европейских странах, в том числе и в России, в бытовых электросетях используется однофазный переменный ток, имеющий частоту 50Гц, т.е. меняющий своё направление 100 раз в секунду. Таким образом, за одну секунду через нить лампы, горящей на обычном письменном столе, ток проходит 50 раз в одном направлении и пятьдесят раз в обратном .В американских и канадских электросетях используется переменный ток с частотой в 60 Гц, вместо общепринятого переменного тока с частотой в 50 Гц. Также, как источник постоянного тока имеет две клеммы – плюсовую и минусовую, источник однофазного переменного тока имеет две клеммы или разъема, называемые «фаза» и «ноль». Кстати, переменный ток в домашней розетке называется однофазным, как раз из-за наличия одного разъема «фаза» (рисунок 4). Величина напряжения переменного однофазного тока равна 220V Как видно из схемы замедленного действия однофазного переменного тока в простейшей сети, переменный ток действует следующим образом: переменный ток начинает движение из «фазы» в сторону «нуля», доходит до него, останавливается, и затем, движется в обратном направлении. Особенностями переменного однофазного тока являются: Среднее значение силы переменного тока за период равняется нулю. Переменный ток за период меняет не только направление движения, но и свою величину. Действующее значение силы переменного тока – это сила такого постоянного тока, при которой средняя мощность, которая выделяется в проводнике в цепи переменного тока, равна мощности, которая выделяется в том же проводнике в цепи постоянного тока. Когда говорят о токах и напряжении в сети переменного тока, имеют в виду их действующие значения. Действующее напряжение сети переменного тока в обыкновенной бытовой розетке составляет напряжение в сети 220 вольт. Широкое применение переменного тока в технике и для бытовых нужд вызвано тем, что, переменный ток легко трансформируется. Напряжение в сети переменного тока может быть легко повышено или понижено при помощи специального устройства – трансформатора. Трансформатор - электромагнитное устройство, которое преобразует посредством электромагнитной индукции переменный ток таким образом, что напряжение в сети уменьшается либо увеличивается в несколько раз без изменения частоты, и практически без потери мощности. Для преобразования напряжения переменного тока в сторону уменьшения (например, силовые трансформаторы с 10 000V городских сетей до 220V домашней сети) применяются понижающие трансформаторы. Для преобразования напряжения сетей в сторону повышения – повышающие трансформаторы. 2.4 Резистор в цепи переменного тока. Пусть цепь состоит из проводников с малой индуктивностью и большим сопротивлением R (из резисторов). Например, такой цепью может быть нить накаливания электрической лампы и подводящие провода. Величину R, которую мы до сих пор называли электрическим сопротивлением или просто сопротивлением, теперь будем называть активным сопротивлением. В цепи переменного тока могут быть и другие сопротивления, зависящие от индуктивности цепи и ее емкости. Сопротивление R называется активным потому, что, только на нем выделяется энергия, т.е. Сопротивление элемента электрической цепи (резистора), в котором происходит превращение электрической энергии во внутреннюю энергию, называют активным сопротивлением. Итак, в цепи имеется резистор, активное сопротивление которого R, а катушка индуктивности и конденсатор отсутствуют рисунок 2.  Рисунок 2 Пусть напряжение на концах цепи меняется по гармоническому закону u=Um⋅sinωt u=Um⋅sinωt . Как и в случае постоянного тока, мгновенное значение силы тока прямо пропорционально мгновенному значению напряжения. Поэтому можно считать, что мгновенное значение силы тока определяется законом Ома: i=UR=Um⋅sinωtR=Im⋅sinωt i=UR=Um⋅sinωtR=Im⋅sinωt . Следовательно, в проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения рисунок 3, а амплитуда силы тока равна амплитуде напряжения, деленной на сопротивление:  Рисунок 3 При небольших значениях частоты переменного тока активное сопротивление проводника не зависит от частоты и практически совпадает с его электрическим сопротивлением в цепи постоянного тока. Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с. Теоретические основы электротехники. Учеб. для вузов. В трех т. Под общ. ред. К.М.Поливанова. Т.1. К.М.Поливанов. Линейные электрические цепи с сосредоточенными постоянными. –М.: Энергия, 1972. –240 с. Каплянский А.Е. и др. Теоретические основы электротехники. Изд. 2-е. Учеб. пособие для электротехнических и энергетических специальностей вузов. –М.: Высш. шк., 1972. –448 с | |||||||||||||||||||||||||