Маркина А,Д, (ППП) 1. Переломы. Разновидности, клинические симптомы. Мероприятия первой помощи

Скачать 348.36 Kb. Скачать 348.36 Kb.

|

|

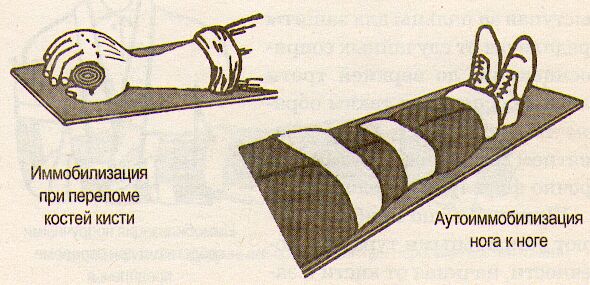

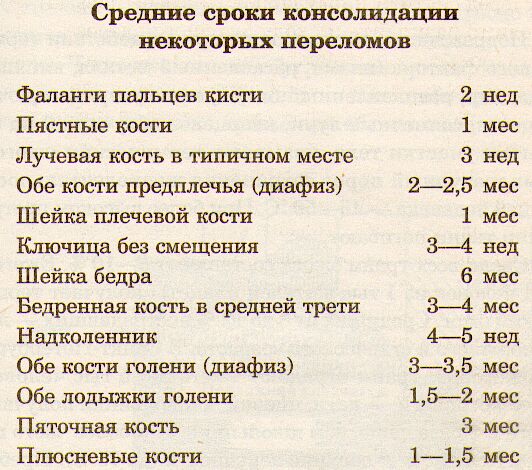

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ Кафедра: Пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки (в составе УНК пожаротушения) РЕФЕРАТ на тему: «Переломы. Разновидности, клинические симптомы. Мероприятия первой помощи» Дисциплина: «Основы первой помощи» Выполнил: Cтудент 1 курса Группы 3121П Маркина А.Д. Проверил: Старший преподаватель кафедры ПС и ГС Маликов Э. П. Москва 2022 Содержание Введение………………………………………………………..................………3 §1. Переломы костей …………………………………………….........................4 §2. Способы наложения шин ……………………………………......................13 §3. Гипсовые повязки ………………………………..................…................…16 Заключение……………………………………….................…………………..26 Список использованной литературы………………..................………………27 ВведениеПереломы — полные или частичные нарушения кости. Кость хотя и является наиболее твердой из всех тканей организма, тем не менее, ее прочность также имеет определенные границы. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани. Тяжесть состояния при переломах обусловлена размерами повреждённых костей и их количеством. Множественные переломы крупных трубчатых костей приводят к развитию массивной кровопотери и травматическому шоку. Также больные после таких травм медленно восстанавливаются, выздоровление может занять несколько месяцев. Клиническими признаками перелома кости являются боль, отечность тканей, патологическая подвижность и крепитация костных отломков, нарушение функции, при возникновении смещения отломков — деформация конечности. Для внутрисуставных переломов, кроме того, характерны гемартроз, а при смещении отломков изменение взаимоотношений опознавательных точек (костных выступов). Способность быстро и эффективно оказать первую помощь очень ценится в нормальных обстоятельствах. Однако в чрезвычайных ситуациях, когда не приходится ожидать помощи специалистов, значение этой способности неизмеримо возрастает. Несмотря на недостаток или полное отсутствие медикаментов и мединструмента, вы можете оказать первую доврачебную помощь себе или другим уцелевшим людям. Как бы ни были ограничены ваши возможности, сочетание даже минимальных познаний и умений с импровизированным оборудованием может спасти человеческие жизни. §1. Переломы костейПереломы — полное нарушение целости кости под действием различных факторов. Если целость кости нарушается не по всему поперечнику или длине, то это трещина. Переломы, при которых сохраняется целость надкостницы, называют поднадкостничными. Различают переломы травматические, возникающие в результате внезапного воздействия механической силы на нормальную кость, и патологические, обусловленные наличием заболеваний в кости (туберкулез, опухоль, остеомиелит, сифилис). Травматические переломы делятся на закрытые (без повреждения кожи) и открытые (с повреждением кожи в области перелома). Открытые переломы более опасны, так как при попадании инфекции через рану могут осложняться остеомиелитом (гнойным воспалением кости и костного мозга). Наиболее частой причиной травматических переломов являются дорожно-транспортные происшествия. У детей переломы встречаются реже вследствие достаточной гибкости костей. Основную группу с переломами составляют мужчины средних лет. Длинная трубчатая кость состоит из средней части — тела кости (диафиза) и двух утолщенных концов — верхнего и нижнего (эпифизов). Участки между диафизом и эпифизом образуют метафизы. В детском и юношеском возрасте между диафизом и эпифизами расположены хрящи (зоны роста). К 18—25 годам эти хрящи замещаются костной тканью и рост скелета прекращается. Диафиз состоит из компактного костного вещества. Внутри диафиза находится костномозговой канал. В нем размещается желтый костный мозг. Эпифизы построены из губчатого костного вещества, в ячейках которого находится красный костный мозг, который выполняет кроветворную функцию. Снаружи кость покрыта надкостницей, суставные концы покрыты гиалиновым хрящом. Костная ткань обладает высокой механической прочностью. Кость содержит 12,5 % органических веществ (оссеин, оссеомукоид), 21,8 % — неорганических минеральных веществ (фосфат кальция), 15,7 % — жира и 50 % — воды. Костная ткань служит основным депо кальция в организме и активно участвует в кальциевом обмене. В течение всей жизни человека происходит разрушение (резорбция) и новообразование костной ткани, что приводит к изменению формы кости в соответствии с меняющимися механическими нагрузками. Скелет человека перестраивается почти полностью каждые 10 лет. В зависимости от места перелома трубчатых костей различают внутрисуставные, околосуставные (эпифизарные) и наиболее часто встречающиеся переломы в средней части кости (диафизарные). В детском и юношеском возрасте возможны переломы, линия которых проходит через хрящевую зону роста ближе к суставным концам (метафизарные). На практике часто локализацию перелома определяют не анатомически, а условно делят сегмент конечности на трети (верхняя, средняя и нижняя трети). Линия перелома может иметь различное направление в зависимости от приложения травмирующей силы. В этой связи различают переломы: поперечные, возникающие преимущественно от прямого удара; косые, образующиеся при сгибании трубчатых костей (при этом на выпуклой стороне нередко образуется костный отломок треугольной формы); винтообразные (линия перелома идет по кости спирально), возникающие при фиксировании одного конца конечности и вращении другого. Примером винтообразных переломов могут служить переломы бедренной кости у лыжников, конькобежцев. При быстром движении одна нога вдруг встречает препятствие, а тело по инерции продолжает движение вокруг фиксированной ноги, это приводит к скручиванию бедра и винтообразному перелому. При поперечном сдавлении, превышающем прочность кости, образуются ос-кольчатые переломы. Такие же переломы наблюдаются и при огнестрельных ранениях. Если же действующая сила направлена параллельно оси длинной трубчатой кости (при падении с высоты), возникает вколоченный перелом: в этом случае один из отломков внедряется в другой. Если травмирующая сила направлена вдоль оси позвоночника (у ныряльщика на мелководье, при падении на ягодицы), происходит компрессионный перелом, т. е. сплющивание тела одного из позвонков. При внезапных сильных мышечных сокращениях возникают отрывные переломы — отрываются костные фрагменты, к которым крепятся мышцы. Переломы могут быть со смещением костных отломков и без него. Смещения отломков зависят от действия травмирующей силы и сокращения мышц, прикрепленных к центральному и периферическому отломкам. Выделяют следующие виды смещений отломков: по ширине, по длине, под углом и круговые (ротационные). Может быть и сочетание отдельных видов смещений.  Рис. 1 Виды переломов трубчатых костей Клинические признаки переломов. Диагностика переломов складывается из целого комплекса данных, включающих опрос, объективные данные (осмотр, ощупывание, измерение, сравнительная характеристика) и рентгенологические методы исследования. Признаки переломов можно разделить на две группы: относительные (вероятные), которые встречаются и при других травмах (нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость) и абсолютные (достоверные), характерные для переломов. Абсолютные признаки. Укорочение конечности, которое наступает в результате смещения отломков по длине. Деформация в месте травмы — возникает при смещении костных отломков, наличии гематомы и отека тканей. Появление патологической подвижности в месте травмы. Выявляют этот признак, придерживая одной рукой центр конечности, а другой осторожно ее приподнимают за периферическую часть, устанавливая наличие движений вне сустава. Костный хруст (крепитация), проявляющийся при ощупывании места повреждения или при перекладывании конечности, возникает от трения костных отломков. Усиление болей в месте травмы при нагрузке по оси кости. Например, при переломе бедра при легком постукивании по пятке боль усиливается в месте повреждения бедренной кости. При наличии перечисленных симптомов диагноз не вызывает сомнений, однако более точная характеристика перелома может быть получена с помощью рентгенологического исследования. Выполняют рентгеновские снимки обязательно в двух проекциях с захватом близлежащего сустава. На рентгенограмме можно выявить характер перелома, вид смещения. Осложнения при переломах. При повреждении крупных сосудов костными отломками и при наличии раны может развиться острая анемия, а при закрытых переломах — внутритканевая гематома. Повреждение костными отломками нервных стволов может привести к травматическому шоку или развитию параличей. При открытых переломах попадание в рану инфекции может привести к развитию остеомиелита, флегмоны или сепсиса. Костные отломки могут повредить жизненно важные органы (головной мозг, печень, легкие). Первая медицинская помощь при переломах, правильно и своевременно оказанная, имеет огромное значение для пострадавшего. Она предупреждает развитие таких осложнений, как шок, кровотечение, инфицирование. При открытых переломах с кровотечением оказание помощи начинают с немедленной остановки кровотечения одним из возможных в данном случае способов (вероятнее всего, это будет жгут) и наложения стерильной (асептической) повязки. Дальнейшие мероприятия одинаковы как для открытых, так и для закрытых переломов. Для профилактики травматического шока проводят обезболивание. Следующая основная задача — иммобилизация костных отломков в месте перелома. Это достигается наложением стандартных шин или подручных средств. Надежная иммобилизация поврежденной конечности играет важную роль при транспортировке пораженного. Завершается первая медицинская помощь доставкой пострадавшего в лечебное учреждение. Иммобилизация — приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). Иммобилизацию применяют при переломах костей, обширных повреждениях мягких тканей, вывихах, воспалительных процессах конечностей, ранении крупных сосудов и обширных ожогах, повреждении суставов, сухожилий и нервов. Она уменьшает болевые ощущения и предупреждает возникновение травматического шока. Иммобилизацию делят на транспортную и лечебную. Транспортная (временная) иммобилизация осуществляется на период транспортировки пострадавшего с места происшествия в лечебное учреждение и должна обеспечивать полный покой поврежденному органу на этот период. Лечебная (постоянная) иммобилизация осуществляется в медицинском учреждении (больница, поликлиника, травмпункт, медсанчасть) на длительное время. Основными средствами лечебной иммобилизации являются разнообразные гипсовые повязки (лангетные и циркулярные). Транспортная иммобилизация осуществляется стандартными или подручными средствами. К стандартным средствам относятся шины, которые выпускает наша промышленность. Металлические сетчатые шины, часто скатанные в рулон в виде бинта, применяют для иммобилизации кисти и предплечья. Фанерные шины изготовлены из листовой фанеры, изогнуты желобом, выпускаются двух размеров: 70 и 125 см. Лестничные проволочные шины Крамера выпускаются также двух размеров: малая — 80 см и большая —120 см. Шина Крамера хорошо моделируется (гнется), обладает достаточной жесткостью, поэтому является наиболее универсальной, т. е. применяется для иммобилизации верхней и нижней конечностей, позвоночника. Пневматическая шина (надувная) состоит из прозрачной двухслойной полимерной оболочки, застежки-молнии и клапанного устройства с трубкой для нагнетания воздуха. Шина закрепляется на конечности застежкой-молнией. Через клапанно-запорное устройство нагнетается ртом воздух в междуслойное пространство. В результате шина приобретает необходимую упругость и обездвиживает конечность. Размеры шины позволяют свободное ее наложение на конечность поверх одежды и обуви. Пневматические шины выпускаются трех размеров: для кисти и предплечья, для стопы и голени, для коленного сустава и бедра. Пластмассовая шина предназначается для иммобилизации верхней конечности, голени и стопы. По обеим кромкам шины имеются отверстия для шнуровки. Пластмассовые шины выпускаются трех размеров: для иммобилизации голени и предплечья, верхней конечности, верхней и нижней конечностей у детей. Шина Дитерихса (раздвижная деревянная) применяется для иммобилизации при переломе бедра, состоит из двух раздвижных деревянных пластин, фанерной подошвы и палочки-закрутки. Для этой же цели применяется модернизированная металлическая шина Сиваша—Казминского. Вакуумные иммобилизирующие носилки предназначены для транспортной иммобилизации при переломах позвоночника и костей таза. Представляют собой воздухонепроницаемую оболочку, заполненную на Уд объема гранулами пенополистирола. К носилкам придается вакуумный насос, съемное днище и шнур. При создании разряжения внутри прорезиненной оболочки гранулы пенополистирола плотно сцепляются, и носилки приобретают необходимую жесткость.  Рис. 2. Средства иммобилизации При отсутствии стандартных шин применяют подручные средства. Ими могут служить палки, доски, зонт, лыжа, лыжная палка, линейка, плотный картон, прутья, пучки камыша, фанерные полосы. Если не окажется подручных средств, тогда придется воспользоваться самым простейшим способом — аутоиммобилизацией: прибинтовывают верхнюю конечность к туловищу, согнутую под прямым углом в локтевом суставе, а поврежденную нижнюю конечность к здоровой ноге. Правила наложения шин. Шину из жесткого материала нельзя накладывать на голое тело. Ее следует проложить ватой, полотенцем или другой тканью. Транспортную шину допустимо накладывать поверх одежды и обуви, так как, раздевая пострадавшего, можно вызвать дополнительную травму; при открытых переломах одежду следует разрезать по шву. Шину подгоняют (моделируют) по здоровой конечности пострадавшего и накладывают на поврежденную в соответствии с размерами и конфигурацией. После подгонки шину тщательно прибинтовывают к поврежденной конечности спиральными турами начиная с периферии, при этом шина должна хорошо фиксировать область перелома и составлять с конечностью единое целое. При иммобилизации конечности необходимо придать ей физиологическое (функционально выгодное) положение, а если это невозможно, то производят фиксацию в том положении, при котором конечность меньше всего травмируется. При определении количества суставов, нуждающихся в фиксации при различных переломах конечностей, можно ориентироваться на цифру «четыре». Например, при переломе костей предплечья, имеющего 2 кости, следует фиксировать 2 сустава, что в сумме дает 4. При переломе плеча, имеющего 1 кость, необходимо фиксировать 3 сустава, чтобы в сумме получилось 4. При наложении транспортных шин следует оставлять открытыми кончики пальцев кисти и стопы для контроля за кровообращением в поврежденной конечности. Пальцы являются «зеркалом» конечности.  Рис.3. Иммобилизация при переломе Транспортировка. Транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение при переломах верхней конечности можно сидя, а с переломами нижней конечности — лежа на спине, желательно на носилках. Конечность должна быть уложена на что-нибудь мягкое и несколько приподнята. Транспортировка и особенно перекладывание пострадавшего должны быть чрезмерно щадящими, так как малейшее смещение костных отломков причиняют сильную боль. Кроме того, костные отломки могут повредить нервы, сосуды, мышцы, кожу. Пострадавшему можно дать горячий чай или кофе. Рис.4. Иммобилизация подручными средствами §2. Способы наложения шинПри переломе костей предплечья руку сгибают под прямым углом в локтевом суставе, ладонь обращена к животу, пальцы полусогнуты. Шину накладывают по задненаружной поверхности поврежденной конечности от кисти (несколько выступая за пальцы для защиты предплечья от случайных соприкосновений) до верхней трети плеча, обеспечивая таким образом неподвижность в лучезапястном и локтевом суставах и прочно фиксируя перелом. Шину надежно прибинтовывают спиральными турами к конечности, начиная от кисти и заканчивая на плече. Затем руку подвешивают на косынке или ленте бинта. При переломе плечевой кости руке придают такое же положение, как и при переломе костей предплечья. В подмышечную впадину необходимо вложить плотный ватно-марлевый валик. Шину моделируют по здоровой конечности (насколько это позволяет пластичность материала) и накладывают по задненаружной поверхности поврежденной руки от кисти до лопатки здоровой стороны. Таким образом, шина идет через пястно-запястную область, лучезапястный сустав, по предплечью, через локтевой сустав, по плечу, через плечевой сустав, поворачивает на спину и доходит до лопатки неповрежденной стороны. Шину прибинтовывают спиральными турами к конечности, начиная от кисти. В области плечевого сустава и спины фиксацию осуществляют колосовидными или восьмиобразными турами. Правильно наложенная шина создает неподвижность в трех суставах — лучезапястном, локтевом, плечевом и надежно обеспечивает иммобилизацию места перелома. Предплечье необходимо подвесить на косынке или ленте бинта. При отсутствии под рукой твердых материалов можно воспользоваться аутоиммобилизацией: руку необходимо согнуть в локтевом суставе под прямым углом, прижать ее к туловищу и плотно прибинтовать.  При переломе костей голени шину накладывают по задней поверхности поврежденной конечности. Моделируют ее, насколько позволяет материал, по здоровой ноге: стопа по отношению к голени под прямым углом, коленный сустав немного согнут. Накладывают отмоделированную шину на больную ногу от средней трети бедра до стопы. Шина должна немного выступать за кончики пальцев. Бинтуют от стопы спиральными турами по направлению к бедру, фиксируя два сустава — коленный и голеностопный. Кончики пальцев должны оставаться свободными от повязки для контроля. Если не окажется стандартных средств, можно использовать две доски, которые прикладывают с боков с таким расчетом, чтобы они фиксировали два сустава. Бинтуют спиральными турами, начиная с периферии. Голеностопный сустав фиксируют восьмиобразной повязкой. Если под рукой нет подходящего материала, поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой. При переломе бедренной кости необходимо обеспечить неподвижность в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах. Для достижения этой цели стандартные шины (Дитерихса, Сиваша—Казминского, лестничные) или подручные средства накладывают по внутренней и наружной боковым поверхностям ноги. Внутренняя боковая шина идет от промежности до стопы, наружная — от подмышечной впадины до стопы. Для более жесткой фиксации можно наложить третью шину по задней поверхности от поясничной области до стопы. Костные выступы (лодыжки, коленный сустав) необходимо проложить ватой. Все шины хорошо прибинтовывают к ноге и туловищу широким бинтом. При бинтовании помощник держит поврежденную ногу за стопу, осторожно приподняв конечность. Правильно наложенные шины должны обеспечить неподвижность места перелома. Принципы лечения переломов. Лечение переломов осуществляется консервативным и оперативным методами и направлено на восстановление анатомической целости сломанной кости. Цель эта достигается вправлением костных отломков (репозицией) и последующим длительным удержанием (фиксацией) их в правильном положении до сращения. Чем анатомически правильнее будут сопоставлены отломки, тем лучше их сращение (консолидация). Репозицию осуществляют сразу после перелома, еще до развития отека и проводят ее после обезболивания. Периферический отломок ставят по центральному. Вправление отломков выполняют вручную или с помощью аппаратов. Фиксацию (иммобилизацию) осуществляют гипсовой повязкой (лонгетной, циркулярной), скелетным вытяжением, с помощью металлических конструкций (металлоостеосинтез) и компрессионно-дистракционным способом. §3. Гипсовые повязкиГипс (сульфат кальция) — мелкодисперсный порошок белого цвета без запаха. При соединении с водой образует кашицеобразную массу, а спустя 7—10 мин приобретает каменистую плотность. Это свойство используют при наложении гипсовых повязок, которые хорошо удерживают в неподвижном состоянии сопоставленные костные отломки. Перед наложением гипсовой повязки следует проверить качество гипса. Для этой цели существуют пробы на схватываемость (затвердение) и влажность. Их осуществляют следующим образом. Гипсовый порошок смешивают с водой в соотношении 1:1 и из гипсовой каши скатывают шарик. Через 7—10 мин он должен затвердеть. Если при падении гипсового шарика на пол с высоты 1 м он не разбился на мелкие кусочки, значит, гипс имеет хорошие схватывающие качества. Порошок гипса берут рукой и сильно сжимают в кулаке. Разжимают пальцы. Если гипс рассыпался на ладони в порошок, то значит он сухой. Если же гипс спрессовался в результате сжатия в длинную полоску, повторяющую конфигурацию сжатой кисти и не рассыпается, то значит он влажный и его следует прокалить при температуре не выше 120°. Приготовление гипсовых бинтов. При работе в гипсовом кабинете необходима соответствующая экипировка. Рукава одежды и халата следует загнуть до локтевых суставов, надеть клеенчатый фартук, а на кисти рук — резиновые перчатки. На голове должна быть медицинская шапочка или косынка. Для приготовления гипсовых бинтов и лонгет применяют узкие (10 см), средние (15 см) и широкие (20 см) бинты из белой марли. Стол для приготовления гипсовых бинтов застилают клеенкой. Раскатывают на нем бинт насколько позволяет длина стола. Равномерно посыпают бинт гипсовым порошком. Придерживая левой рукой конец бинта, ладонью правой втирают порошок в ячейки бинта. Затем вновь посыпают гипсом и ребром правой ладони равномерно распределяют порошок по бинту. Толщина слоя должна составлять примерно 3 мм. Нагипсованный бинт рыхло сворачивают, следя за тем, чтобы гипсовый порошок не высыпался. Толщина такой скатки 5—7 см. Затем раскатывают следующую часть бинта и таким же образом прогипсовывают. Общая длина гипсового бинта не должна превышать 3 м. При такой длине гипс хорошо промокает и удобен в работе. Заготовленные впрок гипсовые бинты укладывают в шкаф, имеющий несколько секций для бинтов разной ширины. Кроме гипсовых бинтов готовят и гипсовые лонгеты — многослойные прогипсованные бинтовые полосы длиной 50, 75 и 100 см. Для этого раскатывают на гипсовом столе бинт на необходимую длину. Посыпают его гипсовым порошком и равномерно распределяют гипс ладонью по всей длине. Затем над первым слоем вновь раскатывают бинт на первоначальную длину и также прогипсовывают. Лонгеты, как правило, состоят из 6—10 прогипсованных слоев бинта. Готовую лонгету рыхло скатывают с обоих концов к середине и помещают в шкаф для хранения. В отдельных случаях можно готовить лонгеты индивидуальной длины. Виды гипсовых повязок. Для лечебной иммобилизации применяют, как правило, три вида гипсовых повязок — циркулярные, лонгетные и лонгетно-циркулярные. Циркулярные, или круговые, гипсовые повязки покрывают конечность и туловище по всей окружности. Такие повязки надежно фиксируют части тела в неподвижном положении. Недостаток этих повязок в том, что они громоздкие, тяжелые и не дают возможности производить туалет загипсованных участков, кроме того, под повязкой могут образовываться пролежни. Протяженность гипсовой повязки зависит от локализации и характера повреждения. В зависимости от места наложения различают следующие повязки: - гипсовый воротник — для фиксации шейного отдела; - корсет — накладывают на туловище для фиксации позвоночника; - торакобрахиальная повязка — накладывают на туловище и верхнюю конечность при повреждении плеча и плечевого сустава, циркулярная повязка на предплечье и плечо — применяется при переломах костей предплечья; - кокситная повязка — накладывают на нижнюю половину туловища и нижнюю конечность при заболеваниях и повреждениях тазобедренного сустава и бедра; - «сапожок» — для иммобилизации стопы и голеностопного сустава накладывается повязка до коленного сустава. Перечисленные циркулярные повязки могут быть: окончатыми, в которых предусмотрено одно или несколько окон для наблюдения за ожогами, ранами или воспалением; мостовидными — 2—3 металлические дуги перебрасываются над участком конечности (где не должно быть гипсовой повязки) и тщательно вгипсовываются в центральную и периферическую части циркулярной повязки, участок конечности без гипса служит для различных манипуляций и перевязок; со стременем — в этом случае металлическую скобу (стремя) вгипсовывают в подошвенную область циркулярной повязки, и больной, которому разрешена нагрузка на больную ногу, при ходьбе опирается на стремя, сохраняя при этом от разрушения повязку. Лонгетные повязки, как правило, накладывают по задней поверхности конечностей и в отличие от циркулярных являются съемными. Лонгета охватывает конечность в виде желоба на 1/2 или 2/3 ее окружности и плотно прибинтовывается к ней марлевым бинтом. Такая гипсовая повязка создает достаточно прочную иммобилизацию. Она особенно удобна в остром периоде травмы, когда необходимо предупредить осложнения, связанные с появлением отека. Разновидностью лонгетной повязки является гипсовая кроватка. Ее накладывают на заднюю поверхность туловища и предназначают для длительного лежания больного в ней. Применяют ее при деформации, травме и туберкулезе позвоночника. Лонгетно-циркулярные повязки являются комбинацией двух предыдущих, т. е. в этом случае лонгеты укрепляются не мягким марлевым бинтом, а гипсовым, что обеспечивает высокую степень прочности и уменьшает опасность нарушения кровообращения. Правила наложения гипсовых повязок. Для наложения гипсовых повязок необходимо соблюдать следующие правила. Заранее подготовить все необходимое (в нужном количестве гипсовые бинты, лонгеты, марлевые бинты, гипсовый порошок, чернильный карандаш). На подставке устанавливают эмалированный таз с теплой водой. Часть тела, на которую накладывают гипсовую повязку, должна быть вымыта. При наложении гипсовой повязки необходимо придать больному такое положение, чтобы к поврежденной части тела был свободный доступ. Поврежденной конечности следует придать функционально выгодное положение. При гипсовании помощник осуществляет вытяжение конечности и удерживает ее строго неподвижно. Гипсуемую часть тела удерживают всей ладонью, а не пальцами, которые могут вдавиться в еще незатвердевший гипс. Повязка должна плотно прилегать к гипсуемой части тела и в то же время не сдавливать ее, обеспечивая нормальное кровообращение. При переломах предплечья и голени, для достижения полного покоя, необходимо фиксировать два сустава, выше и ниже перелома, а при переломах плеча и бедра — три. Каждым туром гипсового бинта закрывают на Уд предыдущий; бинт продвигается от периферии к центру. Его не следует перегибать; во избежание образования складок, бинт лучше разрезать и расправлять. Туры бинта необходимо тщательно разглаживать и моделировать в соответствии с контурами гипсуемой части тела, особенно тщательно следует моделировать костные выступы (лодыжки, надколенник, гребень подвздошной кости, углы лопаток и др.). Над суставами гипсовую повязку следует подкрепить дополнительными турами бинта. Для предупреждения образования пролежней в тех местах, где имеются костные выступы, необходимо подложить вату. Для наблюдения за поврежденной конечностью пальцы кисти и стопы не загипсовывают, т. е. они остаются открытыми. Повязка должна быть гладкой, с хорошо обработанными краями. Завершается наложение повязки моделированием ее гипсовой кашей или сухим порошком гипса. После наложения повязки необходимо сделать маркировку на гипсе чернильным карандашом: нарисовать схему стояния костных отломков после репозиции, написать дату травмы, дату наложения гипсовой повязки и предполагаемую дату снятия повязки. Переносить больного из гипсового кабинета в палату после наложения повязки нужно после затвердения гипса, т. е. через 25—30 мин. Перед укладыванием больного на койку под матрац необходимо подложить щит, чтобы предупредить деформацию гипсовой повязки. Техника наложения гипсовых повязок. Все участвующие в наложении гипсовых повязок надевают клеенчатые фартуки и резиновые перчатки. После завершения необходимых манипуляций (репозиция костных отломков, вправление вывиха, пункция сустава, первичная хирургическая обработка раны и др.) конечности придают нужное положение и приступают к гипсованию. Для чего гипсовые бинты и лонгеты замачивают в теплой воде, налитой в эмалированный таз. Вода должна полностью покрывать опущенный в таз прогипсованный бинт. Как только бинт полностью промокнет, на что указывает прекращение выделения пузырьков воздуха, его вынимают двумя руками из воды и слегка отжимают не выкручивая. При наложении циркулярной гипсовой повязки производят круговое бинтование. Бинт направляется от периферии (от пальцев) к центру. Бинтуют без натяжения, без складок, не перекручивая бинт и каждый раз частично закрывают предыдущие туры. Первые 2—3 хода укладывают друг на друга, а последующие — спирально. Как только был вынут один бинт, необходимо опустить в таз с теплой водой следующий прогипсованный бинт. По мере накладывания повязки ее тщательно разглаживают и моделируют, притирая каждый последующий тур гипсовой кашей. Для получения прочной повязки достаточно 6—10 слоев гипсового бинта. Заканчивают повязку отгибанием и выравниванием краев, а всю повязку покрывают гипсовой кашей, которой всегда достаточно на дне таза. Гипсовая каша укрепляет наружные слои бинта и делает повязку гладкой. На еще влажной гипсовой повязке делают необходимые надписи чернильным карандашом. Повязка затвердевает через 25—30 мин. Для ускорения высыхания можно обогревать повязку электрическими лампами или обложить грелками. При наложении лонгетной повязки готовую гипсовую лонгету также замачивают в теплой воде, слегка отжимают и аккуратно расправляют на столе или разглаживают на весу над тазом двумя ладонями. Накладывают лонгету, как правило, на верхнюю конечность по разгибательной поверхности, а нижнюю — по сгибательной. В области изгиба (локтевой или голеностопный суставы) лонгету надрезают и ее избытки накладывают друг на друга. Выравнивают края и тщательно моделируют гипсовой кашей всю лонгету. В готовом виде лонгета приобретает форму желоба, повторяющего конфигурацию данного сегмента конечности, и должна охватывать 1/2 или 2/3, ее окружности. Лонгету фиксируют к поврежденной конечности мягким марлевым бинтом спиральными турами, начиная от периферии. Пальцы кисти и стопы остаются свободными от повязки для контроля. Кроме того, верхнюю конечность необходимо подвесить на ленту бинта, которую пропускают через шею и предплечье. После завершения гипсования руки моют и протирают для смягчения кожи смесью: глицерин, этиловый и нашатырный спирт в соотношении 3:2:1. Осложнения при лечении гипсовыми повязками. Одним из наиболее частых осложнений при лечении гипсовыми повязками являются пролежни — местное расстройство кровообращения, возникающее в результате длительного давления гипсовой повязки на часть тела. Это может произойти из-за плохого моделирования повязки, попадания под повязку крошек гипса, неровностей на внутренней поверхности, свалявшихся комков ватной прокладки. Пролежни обычно появляются в местах костных выступов. Для профилактики этого осложнения необходимо строго соблюдать правила наложения гипсовых повязок. В случае появления жалоб больного, указывающих на появление пролежней, в циркулярной повязке следует вырезать окно, а у лонгетной повязки необходимо отогнуть края и ослабить натяжение бинта. Другим серьезным осложнением является сдавление конечности, которое возникает вследствие отека мягких тканей. Отек является результатом травмы или развивается при воспалительных процессах. Пальцы поврежденной конечности, свободные от гипсовой повязки, являются «зеркалом» загипсованной конечности и хорошо реагируют на сдавление. При сдавлении кожные покровы пальцев становятся синюшными, холодными на ощупь, отекают, в них снижается чувствительность и подвижность. Кроме того, появляются боли в области повреждения и во всей конечности. При появлении симптомов следует немедленно устранить сдавление конечности. Для чего циркулярную повязку необходимо рассечь на всем протяжении, края повязки развести щипцами. У лонгетной повязки следует отогнуть края шины и ослабить натяжение марлевого бинта. После этих мероприятий признаки сдавления быстро проходят. Пальцы становятся теплыми, восстанавливается чувствительность и подвижность, кожа приобретает нормальную окраску. Уход за больными в гипсовых повязках. Больные с большими гипсовыми повязками, которые находятся на стационарном лечении, нуждаются в специальном уходе. Их укладывают на койку, под матрац которой помещают деревянный щит. Гипсовая повязка не должна прогибаться в области суставов. В целях предупреждения поломки под повязку следует подложить мешочки с песком или плотные валики с таким расчетом, чтобы между постелью и повязкой не было пространства. Для профилактики застойной пневмонии головной конец кровати следует приподнять, больному рекомендуют регулярно проводить дыхательную гимнастику. По возможности его необходимо несколько раз в день переворачивать со спины на живот. Постельное белье необходимо менять 2 раза в неделю, перестилать — ежедневно. Во избежание пролежней надо следить, чтобы на постели не было крошек, а простыня не имела складок. При подкладывании судна больного следует осторожно приподнимать. Не реже 1 раза в 10 дней производить гигиеническую обработку. Для этой цели лежачих больных с гипсовой повязкой укладывают на щит, установленный на ванне, гипс закрывают водонепроницаемой пленкой, а свободные от повязки участки тела обмывают. Перекладывают пострадавшего втроем или вчетвером. Снятие гипсовых повязок. Для снятия гипсовых повязок применяют специальные инструменты. Так, для рассечения повязки используют пилку, нож, ножницы Штилля, а для отгибания разрезанных краев повязки — клювовидные щипцы Вольфа и гипсорасширитель Кнорре. Перед снятием циркулярной гипсовой повязки ее необходимо размочить по ходу будущего разреза горячей водой или раствором поваренной соли. Для защиты кожи под гипс по предполагаемой линии разреза следует подкладывать металлическую лопаточку или шпатель. По намеченной линии гипс надрезают ножом, а вогнутую часть лучше всего надрезать пилкой. Под край повязки подводят браншу ножниц и рассекают ими повязку по линии надреза. Когда повязка рассечена по всей длине, в образовавшуюся щель вводят бранши гипсорасширителя и разводят края повязки, а затем отгибают с помощью клювовидных щипцов. После этого края окончательно разводят руками и повязку снимают. Все манипуляции необходимо делать осторожно, чтобы не повредить кожу, не причинить боли и не нарушить костную мозоль. После снятия гипсовой повязки конечность необходимо обмыть теплой водой с мылом и вытереть полотенцем. Гипсовую лонгетную повязку снимают следующим образом. Вначале разматывают верхние слои мягкого бинта. Затем с помощью пуговчатых ножниц или ножниц Купера рассекают между краями лонгеты остальные слои бинта. После рассечения марлевых бинтов края лонгеты отгибают клювовидными щипцами. Затем руками разводят их на ширину конечности и осторожно снимают лонгету. Конечность обмывают теплой водой и протирают полотенцем. После образования костной мозоли и прекращения лечебной иммобилизации необходимо восстановить двигательную функцию поврежденной конечности и ее трудоспособность. В зависимости от перелома сроки реабилитации колеблются от 2 недель до нескольких месяцев. Для успешного восстановления функций в полном объеме следует проводить лечебную гимнастику, массаж, парафин, УВЧ, электрофорез, тепловые процедуры.  Рис. 5. Средние сроки консолидации некоторых переломов Особенности переломов костей у детей. Они обусловлены рядом анатомических особенностей: большой гибкостью кости, толстой надкостницей, неокостеневшим ростковым хрящом. Это приводит к характерным только для детей переломам: поднадкостничный перелом сравнивают с переломом «зеленой веточки» и когда линия перелома проходит через ростковую зону (эпифизеолиз). Исключительно редко встречаются у детей переломы лодыжек и шейки бедра. Вследствие хорошего кровоснабжения и выраженности надкостницы, а также меньшей толщины костей у детей, восстановительные процессы при переломах выражены лучше и срастание происходит быстрее, чем у взрослых. Консервативные методы лечения переломов у детей являются ведущими. Заключение Переломы костей у взрослых и детей занимают одно из лидирующих мест в мировой статистике всех повреждений. В особо тяжелых случаях, особенно при отсутствии надлежащего лечения и последующей реабилитационной терапии, такие травмы могу привести к инвалидности или полной потере трудоспособности. Во многом залог быстрого выздоровления определяется грамотным оказанием первой помощи. Переломы костей — это частичное или полное нарушение целостности кости в результате внешнего насилия или патологического состояния кости. Причиной перелома в подавляющем большинстве случаев является острая травма. Трещина — нарушение целостности кости — идет не через всю толщину кости. Обычно переломы костей становятся следствием падений с сильными ударами, что служит огромной нагрузкой на кости скелета. Наиболее часто такого рода травма встречается у людей, занимающихся спортом, а также у тех, кто выполняет непосильные для организма физические упражнения, поднимает большие грузы. Способы оказания первой помощи различаются в зависимости от вида перелома и состояния пострадавшего. Главное не растеряться в трудной ситуации, легко определить, перелом перед нами или просто ушиб, оказать помощь, которая действительно поможет человеку, а не сделает только хуже. Основные приемы и способы оказания первой доврачебной помощи должны быть известны каждому. В этом случае такие, даже элементарные, но всё же пока действенные советы помогут уберечь себя и окружающих от лишних травм и их последствий. Список использованной литературы 1.Захарова, Г. Н. Лечение открытых переломов длинных трубчатых костей / Г.Н. Захарова, Н.П. Топилина. - М.: Медицина, 2017. - 220 c. 2.Котельников, Г. П. Травматология: учебник для пред- и пост- дипломной подготовки и студентов старших курсов / Г. П. Ко- тельников, А. Ф. Краснов, В. Ф. Мирошниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Самара: Самар. Дом печати, 2018. 3.Оганесян, И.А. Лечение переломов костей и повреждение суставов: моногр. / И.А. Оганесян. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. - 659 c. 4.Травматология и ортопедия: руководство для врачей / под ред. Н. В. Корнилова. — СПб.: Гиппократ, 2018. 5.Травматология и ортопедия: учебник для студентов меди- цинских вузов / под ред. Н. В. Корнилова. — 2-е изд. — СПб.: Гиппократ, 2017. |