Отчет по Практике. Скорых А. Отчет по практике. Пк 1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий Задание на практику

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

|

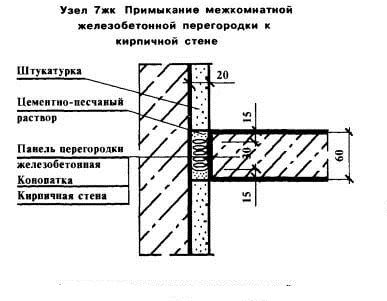

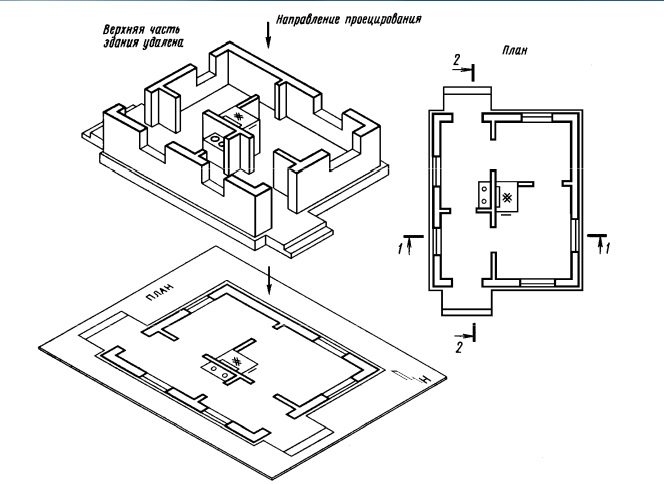

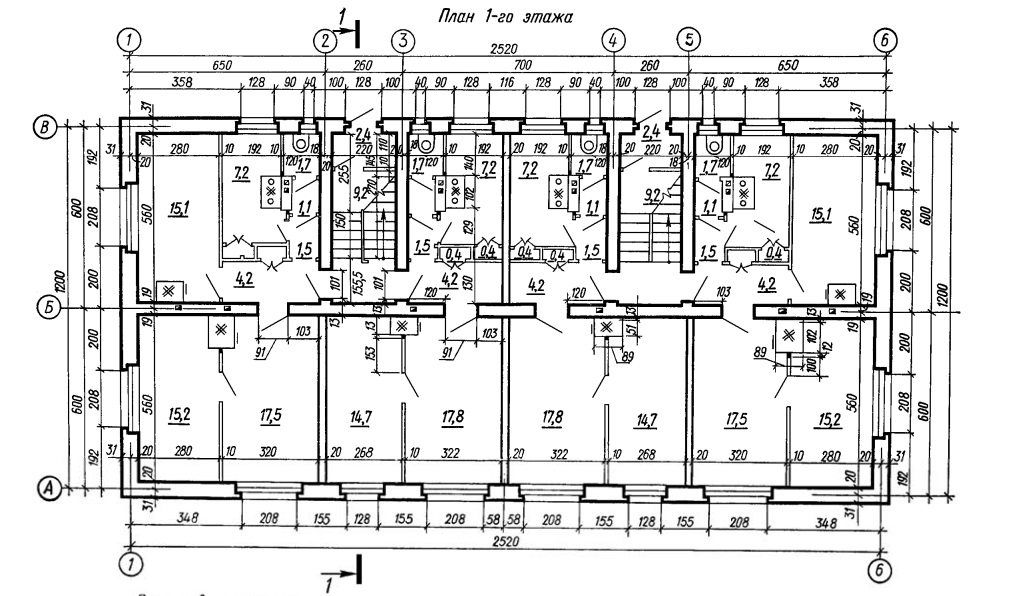

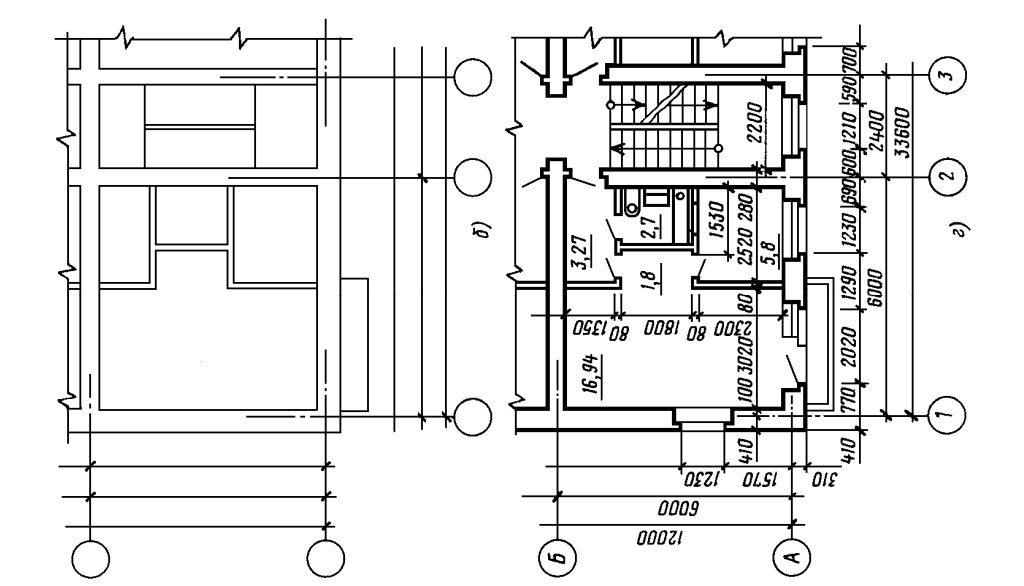

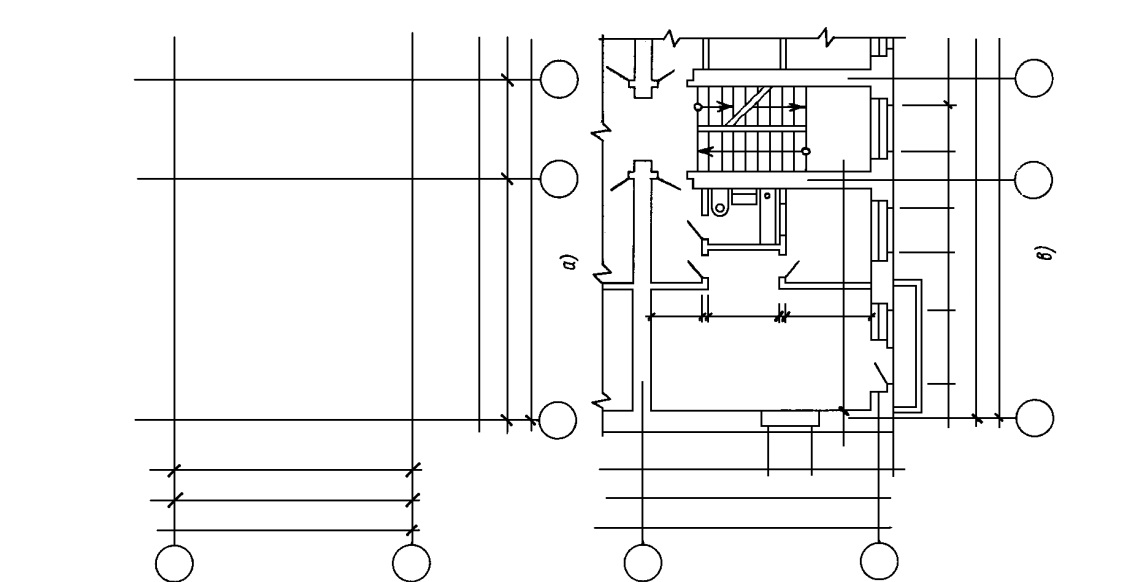

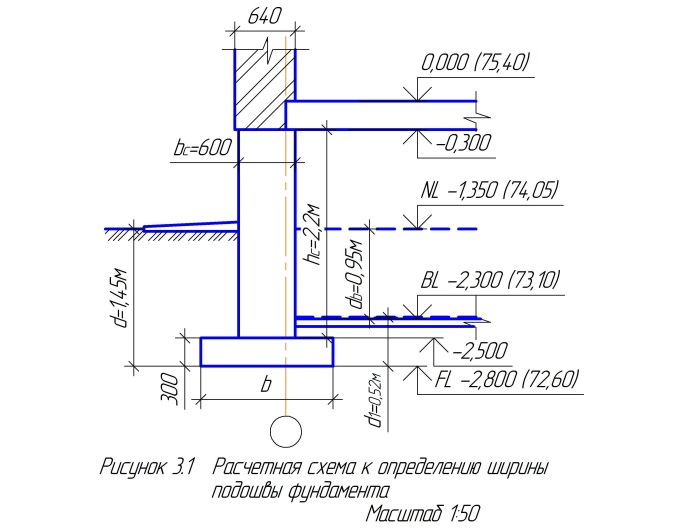

Приложение 1 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий Задание на практику: Разработать узел примыкания межкомнатной железобетонной перегородки к кирпичной стене. Порядок выполнения задания к ПК 1.1 Узел – это отдельная часть элемента (фрагмент) всей конструкции на чертеже. Требования к узлам и сечениям указаны в разделе 5.5 ГОСТ Р 21.1101-2013. В соответствии с п.5.5.2 сечения здания обозначаем арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Положение секущей плоскости указываем на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводим также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах ставим стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки наносим на расстоянии 2-3 мм от конца штриха. Толщина линий одного и того же типа одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Перегородка – это внутренняя ненесущая конструкция, разделяющая общее пространство здания на отдельные помещения. Ограждения относятся к основным объектам архитектурно-строительного решения интерьеров. Кроме деления пространства на несколько отдельных помещений, они обеспечивают визуальную связь между ними. В соответствии с условиями эксплуатации конструкции обязаны отвечать ряду требований, в числе которых: прочность; устойчивость; звукоизоляция; водостойкость; огнестойкость; паро- и газонепроницаемость. В зависимости от конструктивного решения перегородки изготавливаются следующего вида: одно- и многослойные; сплошные; каркасные. Существует деление по назначению: межквартирные; межкомнатные; офисные; ограждающие кухни и санузлы. Каждая из этих моделей предполагает определенные особенности монтажа. Примыкание бывает следующих видов. Нижнее.В этом случае перекрытие контактирует с перегородкой, но настил напольного покрытия не прилегает к ней. С точки зрения акустики, ограждение целесообразно устанавливать на пол, ведь его поверхность легко колеблется под воздействием шума, который передается под стеной в смежное помещение. Недостаток скрывается прерыванием настила пола узкой прорезью под перегородкой. Монтаж мобильных конструкций проводится на поверхность пола или на плиту перекрытия при ее достаточной ровности. При планировании частой перестановки ограждения оно крепится к напольному настилу. Боковое.Боковое примыкание перегородки проводится при наличии крестообразной стальной колонны. Стена в этом случае служит противопожарной защитой. При коробчатом профиле перегородок крепление допускается к облицованной колонне, которая создает своеобразный звуковой мост. Звукоизоляционное улучшение достигается при помощи мягкой промежуточной прослойки в колонной облицовке. Верхнее. Верхнее примыкание ограждения обладает звукоизоляцией одинаковой с самой перегородкой. В этом случае функция шумопоглощения возложена на потолок, проходящий над конструкцией. Деление верхним примыканием междуэтажного пространства разрешается лишь при маленьком количестве инженерных коммуникаций. В сооружениях, насыщенных оборудованием и коммуникациями, рекомендуется выбирать альтернативный способ крепления ограждения. Монтаж перегородок различается по выбранному узлу примыкания. Установка секций перегородок допускается под разными углами. Крепление перегородки к поверхности стены проводится быстро и с минимумом дополнительной фурнитуры. Соединение перегородки со стеной схоже с монтажом конструкции к потолку. В этом случае используются: стальной профиль; металлические уголки; арматура. При применении прутьев из стали один конец располагается в шве, а другой крепится в несущую стену.  Рисунок 1 – узел примыкания межкомнатной железобетонной перегородки к кирпичной стене. Установка перегородки из кирпича требует официального разрешения от органов жилищной инспекции. Конструкции слишком тяжелые – при 500 кг на метр длины при кладке в полкирпича. В совокупности со стяжкой пола они оказывают недопустимые нагрузки на перекрытия. Кроме значительных нагрузок на междуэтажные балки, монтаж кирпичного ограждения сопряжен с существенными затратами времени и требует профессиональных навыков. Распространенная ошибка при монтаже перегородок состоит в их неправильном расположении. Владелец некорректно оценивает габариты помещения, архитектор – недопонимает пожелания заказчика, прораб – неверно трактует план. В итоге стена разбирается и возводится вновь. Для исключения подобных обстоятельств всем участникам процесса важно предварительно достигнуть всех договоренностей. Приложение 2 ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно – строительные чертежи с использованием информационных технологий Задание на практику: Разработать архитектурно – строительный чертеж типового плана этажа здания. Порядок выполнения задания к ПК 1.2 План – это вид сверху или горизонтальный разрез здания или сооружения. Здания, у которых стены и перегородки из крупных элементов сравнительно небольшой толщины – называются крупнопанельными. Преимущества крупнопанельного строительства: высокая степень индустриальности строительства с монтажным краном готовых элементов весом 3 и более тонн; снижение сроков строительства (2-3 месяца); снижение трудоемкости на монтаже по сравнению с кирпичными в 2 раза; снижение веса конструкций в 2,5-3 раза; снижение стоимости строительства. Планом здания называют изображение здания, мысленно рассечённого горизонтальной плоскостью на уровне оконных и дверных проемов и спроецированного на горизонтальную плоскость проекций, при этом другая часть здания (между глазом наблюдателя и плоскостью) предполагается удалённой. На чертеже плана здания показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено под нею (Рисунок 5). В случаях, когда оконные проёмы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проёмов (ГОСТ 21.501-93).  Рисунок 2 – Схема получения плана здания План здания даёт представление о его размерах и форме в плане и взаимном расположении отдельных помещений. На плане здания показаны оконные и дверные проёмы, расположение лестниц, перегородок и капитальных стен, встроенных шкафов, санитарно-технического оборудования и т. п. (Рисунок 6). План расположен под фасадом в проекционной связи с ним. Размеры на планах наносим в соответствии и ГОСТ 2.307-68* и 21.105-87*. Положение всех конструктивных элементов на плане определяем привязкой к координационным осям. Привязку осуществляем простановкой размеров от оси до наружной грани стены. Во внутренних стенах координационную ось совмещаем с геометрической осью. В стенах лестничных клеток и в стенах, имеющих вентиляционные каналы, координационные оси смещаем от геометрической оси (оси 2 и 3, 4 и 5, Рисунок 6)  Рисунок 3 – план этажа здания. В наружных стенах координационную ось смещаем к внутренней грани стены на расстоянии от неё, равном половине толщины внутренней стены, кратном модулю или его половине с тем, чтобы обеспечить одинаковую величину опирания конструкции перекрытия (Рисунок 6). В кирпичных стенах это расстояние чаще всего принимают равным 200 мм. Антресоли показываются штриховыми линиями, а оконные блоки и двери соответственно маркируются – ОК и ДН (дверь наружная). Последовательность вычерчивания плана здания (Рисунок 6): 1. Тонкими штрихпунктирными линиями наносим сетку координационных осей (Рисунок 7 а). 2. Тонкими линиями вычерчиваем все наружные и внутренние стены (с учётом привязки стен к координационным осям), перегородки (Рисунок 7 б). Обращаем внимание на различие в присоединении наружных и внутренних стен и капитальных стен, и перегородок. 3. Производим разбивку оконных и дверных проёмов в наружных и внутренних стенах и перегородках, условно показывая открывание дверей, вычерчиваем санитарно-технические приборы и наносим необходимые выносные и размерные линии (Рисунок 7 в), делаем соответствующие надписи и проверяем чертёж, выполненный в тонких линиях. 4. После исправлений и доработки пропущенных мест приступаем к окончательной обводке плана карандашом ТМ или М (Рисунок 7 г). 5. Контуры разрезов и сечений на чертежах планов зданий выполняем сплошной линией толщиной S=0,6-0,8 мм. Все остальные линии чертежа, не попадающие в плоскость сечения, выполняем сплошными тонкими линиями (S/3- S/2) так же, как размерные и осевые линии. Допускаем, после обводки чертежа, координационные оси оставлять только в пересечении стен. 6. Наносим размеры и маркируем координационные оси (Рисунок 7). На планах зданий проставляем размеры с внешней стороны плана и внутри. С внешней стороны плана размеры проставляем на трёх размерных линиях. Первую размерную линия проводим на расстоянии 17-24 мм от контура плана здания и она содержит размеры оконных и дверных проёмов с привязкой их к координационным осям. Вторую размерную линия проводим на расстоянии 7-10 мм от первой размерной линии и она включает размеры между смежными координационными осями. Третью размерную линию проводим на расстоянии 7-10 мм от второй размерной линии и показываем расстояние между первой и последней координационными осями. На расстоянии не менее 4 мм от третьей размерной линии наносят маркировочные кружки координационных осей. Диаметр кружков 6–12 мм. Для маркировки координационных осей на стороне здания с большим их числом применяем арабские цифры 1, 2, 3 и т. д. Чаще всего большее число осей проходит поперёк здания. Для маркировки осей на стороне здания с меньшим их числом пользуемся прописными буквами русского алфавита А, Б, В и т. д. Буквами маркируем, как правило, оси, идущие вдоль здания. Оси элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, нумеруем дробью Б/1, Б/2, 1/1, 2/1 и т. д. В этом случае в числителе указываем 17 обозначений предшествующей координационной оси, а в знаменателе – порядковый номер дополнительной оси в пределах участка между смежными координационными осями.   Рисунок 4 – Последовательность построения плана здания Приложение 3 ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций Задание на практику: Выполнить расчёт и конструирование ленточных фундаментов мелкого заложения. Порядок выполнения задания к ПК 1.3 Определение ширины подошвы фундамента В соответствии с п. 5.6.6 [7] ширина подошвы ленточного фундамента при центральном сжатии определяется из условия, что среднее давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта: P ≤ R, кПа (1) При определении ширины подошвы фундамента должна быть выполнена расчетная схема (Рисунок 5). b =  м (2) м (2)где: Р – среднее давление под подошвой фундамента, кПа; n 0,11 – расчетная нагрузка на обрезе фундамента (на отметке -0.300); γ mg = 20 кН/м 2 – средний удельный вес фундамента и грунта на его уступах; R – расчетное сопротивление грунта основании, кПа. R =  × [Мγ×kz×b×γ11+ Mq×d1×γ11+(Mq–1)×db×γ11+Mc×c11], кПА (3) × [Мγ×kz×b×γ11+ Mq×d1×γ11+(Mq–1)×db×γ11+Mc×c11], кПА (3)где: γс1 – коэффициент условия работы, зависящий от типа грунта и его состояния; γс1 = f (песок средней крупности) = 1,4; γс2 – коэффициент, учитывающий совместную работу здания и грунта; γс2 =f (L/H=38/26,2=1,45; песок средней крупности) = 1,4; L – длина здания, м; H – высота здания, м;  Рисунок 5 – Расчетная схема к определению ширины подошвы фундамента k =1,0, т.к. прочностные характеристики грунта φII и cII определены непосредственными испытаниями; Mγ, Мq, Mc – коэффициенты Mγ, Мq, Mc = f (φII); φII =350: Mγ = 1,68; Мq = 7,71; Mc = 9,58; kz = 1,0, т.к. b<10м; b – ширина подошвы фундамента, м; γII, γII – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента, кН/м3: γII = 17,5кН/м3; γII =17,5 кН/м3; cII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа: c II = 0 кПа; d1 – глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала; d1 = hs + hcf × γcf / γ11, м (4) где: hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м: hs = 0,420 м; hcf – толщина конструкции пола подвала,м: hcf = 08 ,0 м; γcf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3: γcf = 22 кН/м3 d1 = 0,42 + 0,08 × 22 / 17,5 = 0,52 м; db – глубина подвала – расстояние от уровня планировки (природного рельефа) до пола подвала, м: db = NL − BL, м (5) db =74,05 – 73,10 = 0,95 м. Совместно решая уравнения (2) и (3), получаем квадратное уравнение вида. Решая квадратное уравнение, получаем формулу для нахождения ширины подошвы фундамента:  (6) (6) Округляем ширину подошвы фундамента по табл.1 ГОСТ [3] (приложение 2 табл. 3) до ближайшего большего размера. Расчет ширины подошвы фундамента сводим в таблицу 3.1.

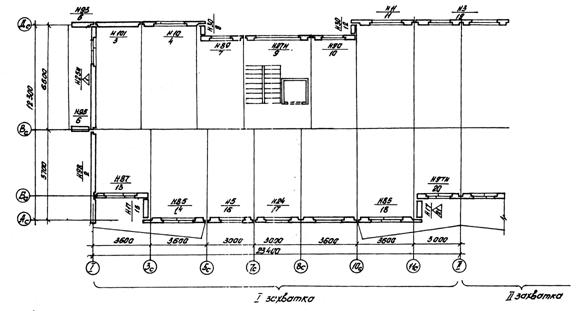

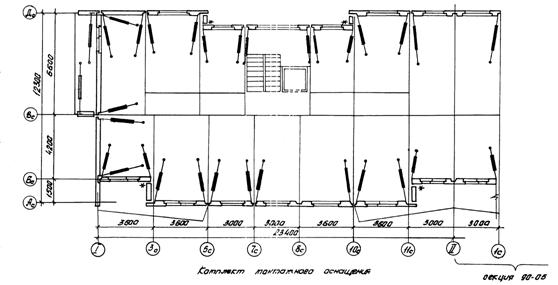

Приложение 4 ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологии Задание на практику: Разработать технологическую карту на монтаж навесных панелей наружных стен. Порядок выполнения задания к ПК 1.4 1. До начала монтажа наружных стеновых панелей должны быть выполнены организационно − подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства". Кроме того, должны быть, выполнены следующие работы: закончены все монтажные и сопутствующие работа на предыдущем этаже и оформлен акт приемки выполненных работ в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; замоноличены швы в панелях перекрытия; определен монтажный горизонт; вынесены разбивочные оси и установочные риски; смонтирован блок шахты лифта; доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь и приспособления; рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда. 2. Монтаж надземной части здания, в том числе наружных стеновых панелей; рекомендуется выполнять башенными кранами. Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-планировочного решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от оси движения крана до стены определяется его технической характеристикой, минимальное - условиями безопасности работ в соответствии со СНиП-I-4-80*. 3. Монтаж наружных стеновых панелей производят с транспортных средств. Строповку панелей осуществляют траверсой балочной универсальной или траверсой универсальной четырехветвевой, при условии, что угол наклона строп к вертикали не должен превышать 15° Монтаж наружных стеновых панелей осуществляют по захваткам (за захватку принята одна блок-секция) и производят в определенной технологической последовательности. Монтаж наружных стеновых панелей следует выполнять по принципу работы "на кран", при котором раньше устанавливаются наиболее удаленные от крана панели. 4. При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать следующий порядок выполнения работ: установка панелей наружных стен; устройство оклеечной воздухоизоляции; установка теплоизоляционного вкладыша; устройство проектных закреплений стеновых панелей (после установки внутренних стеновых панелей); замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей (после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). До монтажа наружных стеновых панелей опорную поверхность выравнивают маяками-подкладками, верх маяков устанавливают в соответствии с монтажным горизонтом, маяки-подкладки из древесины твердых пород или из цементного раствора укладывают под каждую панель - по два маяка - на расстоянии 0,2 - 0,3 м от торцов панели. Отклонения отметок маяков относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, который расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Марка раствора указана в проекте. Установку панелей наружных стен производят следующим образом: поданную краном на высоту 0,3 - 0,4 м от перекрытия панель принимают монтажники; производят выверку ее положения как в поперечном, так и в продольном направлении; панель устанавливают на приготовленную для нее растворную постель. После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по раствору. При отклонении от проектного положения панель должна быть приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова устанавливается на свежий раствор. Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается.  Рисунок 6: 1 – монтируемая наружная стеновая панель; 2 – траверса балочная универсальная; 3 – траверса универсальная самобалансирная  Рисунок 7 – Схема последовательности монтажа наружных стеновых панелей На схеме последовательности монтажа конструкций цифрами в числителе указана марка элемента, а в знаменателе – порядковый номер монтажа конструкции.  Рисунок 8 – Схема расположения монтажной оснастки для временного крепления наружных стеновых панелей ( Техника безопасности при монтажных работах: 1. Работы по монтажу наружных стеновых панелей следует выполнять с соблюдением требований СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", а также "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором СССР. 2. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений", утвержденных Госкомтруда СССР и ВЦСПС. 3. Краны, траверсы, стропы и другие грузозахватные приспособления перед эксплуатацией необходимо освидетельствовать и испытать, а затем составить соответствующий акт. 4. На монтажном кране следует вывешивать типовые схемы строповки основных конструкций. Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь исправные запирающие устройства. 5. Необходимо, чтобы все грузозахватные приспособления были снабжены паспортами со штампом ОТК и инвентарным номером. 6. Перед началом, а также во время производства работ такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы, подкосы, струбцины), инвентарь и тару необходимо освидетельствовать. 7. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством мастера или бригадира, который обязан следить за правильным размещением материалов на складе, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и приспособлений. 8. Монтировать наружные стеновые панели следует в технологической последовательности, предусмотренной в технологической карте. При монтаже наружных стеновых панелей следует последовательно приставлять один элемент к другому. Нельзя допускать заводку панелей сверху между двумя ранее смонтированными элементами, за исключением последней замыкающей панели. Этот элемент устанавливается под наблюдением бригадира или мастера. 9. При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать следующие правила монтажа: перед подъемом панели проверять надежность строповки, качество изделий, изделия с дефектами не монтировать; не допускать подъема краном панелей, прижатых другими элементами или примерзших к земле; перемещать конструкции и другие грузы в горизонтальном направлении на высоте не менее 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от других конструкций; не переносить конструкции краном над рабочим местом монтажников, а также над той захваткой, где ведутся другие строительные работы; подводить элементы краном к месту монтажа с наружной стороны здания; принимать подаваемый элемент только тогда, когда он находится в 0,2 - 0,3 м от места установки; принимая элемент, монтажники не должны находиться между ним и краем перекрытия или другой конструкции. 10. При перемещении наружной стеновой панели монтажники должны находиться вне контура устанавливаемой панели со стороны, противоположной подаче. Устанавливать панели следует без толчков, не допуская ударов по другим конструкциям. При необходимости повторной установки элемента его следует очистить от раствора лопатой с длинной ручкой. Временные крепления можно снимать только после постоянного закрепления элементов. Закрепление монтируемых панелей, их расстроповку, установку скоб, а также заделку стыков следует производить с передвижных подмостей. Запрещается для этих целей пользоваться приставными лестницами. 11. Не разрешается работать и находиться в нижних этажах здания на тех захватках, где монтируются конструкции на этажах, а также в зоне перемещения кранами элементов, 12. Зоны ведения работ должны быть ограждены и на ограждениях - вывешены предупредительные знаки безопасности. 13. До начала монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между руководителем, монтажных работ или бригадиром, звеньевым, такелажником и машинистом. Все сигналы подаются одним лицом, кроме сигнала "Стоп", который может подать любой монтажник, заметивший опасность. 14. Запрещается монтажникам ходить по торцам панелей стен. |