План хорового произведения (Аннотация) Зима - Виктор Калинников. Аннотация зима. План хорового произведения (Аннотация)

Скачать 0.56 Mb. Скачать 0.56 Mb.

|

|

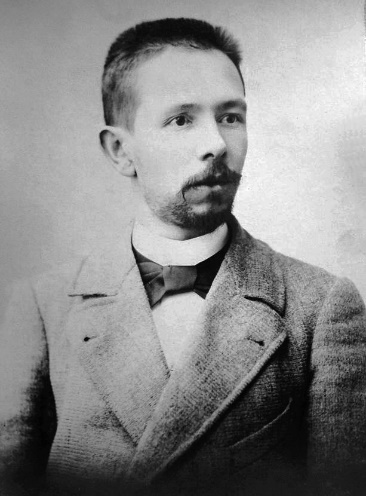

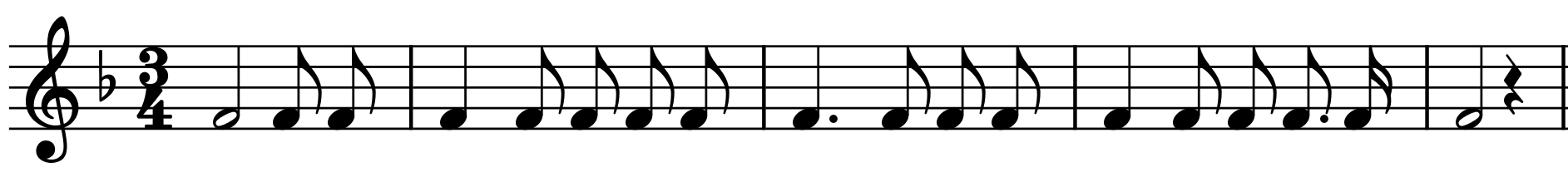

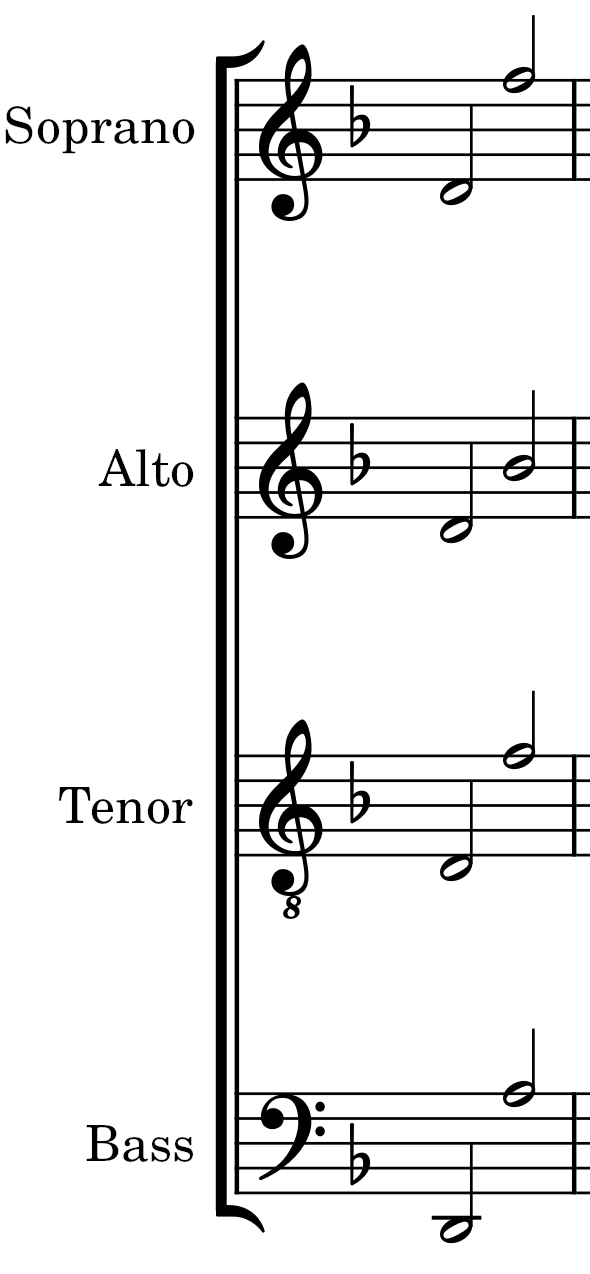

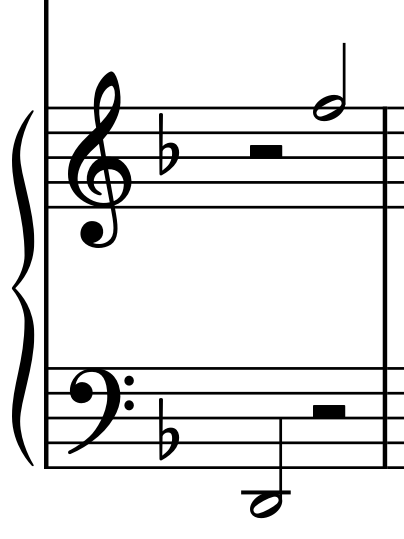

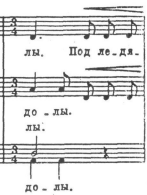

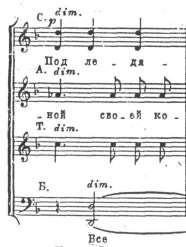

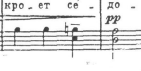

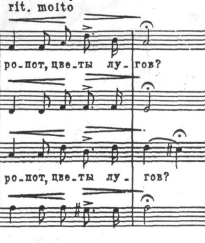

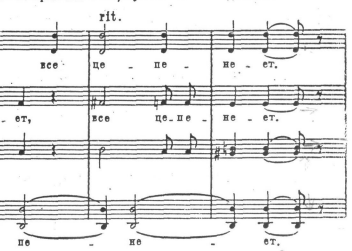

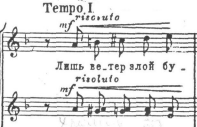

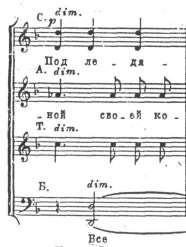

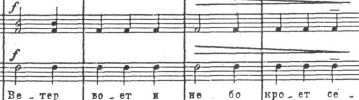

Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных План хорового произведения (Аннотация) В.Калинников «Зима» Выполнил: Садырқұл Ж.А Проверил:Солтанова Л.К Творческий портрет автора литературного текста и композитора.  Виктор Сергеевич Калинников (1870 – 1927) – великий русский композитор, мастер хорового письма, преподаватель, общественный деятель. Родился в селе Воин Орловской губернии в семье чиновника. Музыкальное воспитание будущего композитора началось с ранних лет. Большую роль в этом сыграл его старший брат, Василий Калинников, который сам подготовил мальчика к поступлению в музыкально- драматическое училище Московского филармонического общества. Виктор Калинников поступил в это заведение с отличным экзаменационным результатом и окончил с серебряной медалью. После обучения он становится преподавателем училища (гобой, теория музыки, контрапункт, фуга). Также он занимался преподавательской деятельностью в Московской Консерватории (с 1992 по 1927 год - профессор), в Синодальном училище (теория музыки, гобой, сольфеджио), в музыкальных школах (пение), работал в Московском Художественном театре. Творчество композитора включает преимущественно хоровую музыку: 15 смешанных хоров a-capella, обработки народных и революционных песен ( «Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем», «Заиграй моя волынка», «Марсельеза», «Интернационал»), хоровые переложения («Рыцарский романс», «Спящая княжна», «Море»), так же духовные хоры («Верую», «Свете Тихий», «Камо пойду от Духа Твоего»). Но все же Виктор Сергеевич занимался не только хоровым композиторством. Обращаясь к симфоническому жанру, он написал Концертную Увертюру. Хоровое творчество Калинникова разнообразно как в жанровом смысле, так и в музыкальных образах. В произведениях часто встречаются пейзажные фрагменты, например, в лирических зарисовках он с помощью музыкальных средств ярко описывает состояние природы («Жаворонок», «Зима» и др.). В хоровых романсах («Элегия», «Проходит лето») чутко передает состояние души человека, благодаря неразрывной связи музыки и слова, подражанию речевым интонациям. Композитор щепетильно относится к подбору текстов. Список авторов, однако, очень разнообразный: Пушкин, Бунин, Баратынский, Жуковский, Никитин, Скиталец, Кольцов, Соколов, Федоров, А. Толстой. Творчество композитора вошло в мировую классику, пользуется популярностью у многих поколений музыкантов и любителей классической музыки  Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844) – один из известнейших русских поэтов эпохи романтизма. Родился в знатной семье в селе Кирсановского уезда Тверской губернии. Образование он получал сначала в пансионе, а затем в Пажеском корпусе в Петербурге. Не доучившись, был отчислен за кражу в 1816 году, без права поступать на какую либо службу, кроме солдатской. Этот позор бесспорно повлиял на его мировоззрение, ставшее более пессимистичным, что отразилось в его «сумеречной» поэзии. В 1819 году Баратынский был зачислен в Петербургский лейб-гвардии егерский полк. Полк состоял из небольших отрядов ловких и метких стрелков, способных действовать поодиночке. Такой полк был создан для ведения боевых действий на пересеченной местности. К двадцати годам он уже пишет стихи, ведет активную общественную жизнь. В это время поэт знакомится с Дельвигом, Пушкиным, Кюхельбекером. В печати появились произведения Баратынского - элегии, мадригалы, эпиграммы, послания. В 1820 – 1826 годах Евгений Баратынский служил в Финляндии, активно занимался творчеством. В основном писал элегии («Финляндия», «Водопад», «Две доли», «Истина»). На слова одной из них «Не искушай меня без нужды» М. Глинка написал романс. В 1825 году был произведен в офицеры. Под влиянием революционных идей и были написаны элегия «Буря», позднее «Стансы» (1828). Офицерское звание позволило Баратынскому самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Он вышел в отставку, женился и поселился в Москве. Итог первой половины его творческой жизни – собрание сочинений, вышедшее в 1827 году. Общественная жизнь в России изменилась после разгрома восстания декабристов. Это повлияло и на творчество поэта, склонив его к философии, темам одиночества, скорби и прославления смерти, как «разрешения всех цепей» («Недоносок», «Смерть», На что вы, дни»). В 1835 году вышло второе издание произведений Баратынского, которое явилось кульминационным в его творчестве. Стихотворения 1830 – начала 1840х годов вошли в сборник «Сумерки». В 1843 году Евгений Абрамович поехал за границу. В его произведениях начала зарождаться вера в будущее («Пироскаф» 1844). Но смерть в 1844 году помешала развитию нового этапа в творчестве поэта. После смерти Баратынского наступили десятилетия почти полного забвения его произведений. И лишь в конце 20 – начале 21 века интерес к творчеству поэта возродился. Анализ литературного текста. «Где сладкий шепот…» Евгений Баратынский «Где сладкий шепот Густых лесов? Потоков ропот, Цветы лугов? Деревья голы; Ковер зимы Покрыл холмы, Луга и долы. Под ледяной Своей корой Ручей немеет; Все цепенеет, Лишь ветер злой, Бушуя, воет И небо кроет Седою мглой». Произведение, датированное 1831 г., предвосхищает появление русской усадебной лирики, развитие которой началось спустя 10–15 лет. Тематическая принадлежность текста подтверждается его идейно-художественной структурой. Одна из ведущих ролей возложена автором на образ дома, надежного прибежища, оберегающего своих хозяев от холода и непогоды. Поэтический текст открывается риторическим вопросом, в который включена метафорическая конструкция «сладкий шепот», обозначающая шелест листвы. Лирическое «я» фиксирует изменения, вызванные приходом холодов: голые деревья, замерзший ручей, «метели лёт», долины, покрытые «ковром зимы». Изображая детали природы, поэт часто обращается к олицетворениям. Деревья наделяются способностью шептаться, а речная вода, к «ропоту» которой привык герой, «немеет» подо льдом. Бытовая ситуация служит поводом для философских обобщений. Ободренный герой спешит поблагодарить божественные силы, указавшие ему пути преодоления жизненного кризиса. От «бурь бытия», «метели бед» и душевной скорби спасет «любовь нежная». Главный секрет ее исцеляющей силы – способность даровать забвение тревожному сердцу. Музыкально-теоретический анализ Жанр – хоровая миниатюра Форма – не квадратный период из 2х предложении с дополнением. Второе предложение представляет собой производный контраст от первого. Т.к в нем присудствуют интонации из начальной темы. Причина не квадрастности периода связан с литературным размером самого стиха. Стихотворение написано двухстопным ямбом, в котором ударение падает на второй слог стопы. А + B 5т 11+7 Фактура – гомофонно-гармоническая Звуковедение – легато Метроритмическая особенность – метр произведения представляет собой декламационный характер, не имеет распевов. Ритмический рисунок разный во всех частях. В первом периоде можно наблюдать остановку на сильную долю, тем самым усиливается вопрос. Во втором периоде в основном идет поток 8-х длительностей, что подводит к философским размышлениям о бытие. Композитор иллюстрирует с помощью пунктирного ритма эмоциональность, взволнованность, тревогу.  пример 1 пример 1Темп – Allegro non troppo (быстро, но не слишком) Размер –написан в переменном размере 3/4 и 2/4. Тональность – основная тональность d-moll (натуральный). Гармонический анализ – гармонический язык произведения представляет собой использование классических оборотов, таких как Т-S64-T (вспомогательный) для показа тональности. Проходящий III-S-T64. Особую красочность дает произведению хромотических проходящих звуков в мелодии. Звучание S7 и использование DD7 и её альтерации. Вокально-хоровой анализ Тип – смешанный хор Вид – 4х голосный Диапазоны –        общехоровое. общехоровое.Голосоведение – плавное но имеются скачки в партиях альтов и тенора          пример 3 Дыхание – общехоровое по фразам. Исполнительский анализ Динамика - Динамическая шкала партитуры достаточно разнообразна, начиная с нюанса f и приходя в кульминации к pp. Помимо стабильных, в произведении выставлен ряд подвижных динамических оттенков. Это crescendo, diminuendo в начале, середине , подходе к концу фраз, а также при подходе к кульминационной зоне (т.т. 28 – 31). Переход от кульминации к третьей части, наоборот, происходит при помощи diminuendo (т.т. 31 – 32). Стоит отметить, что начало первого периода и третьего начинается на f, а заканчивается довольно тихим звуком. Второй начинается с piano. Агогика – В произведении встречаются агогические отклонения ritenuto и ritenuto molto. Этим приемом композитор хотел донести вопрос, который также встречается и в самом литературном тексте. Либо же, для расскрытия художественного образа, студеного мороза, холода зимы.   Пример 5 Трудности Интонационные: Скачки – (см. Пример 3) Альтерированные звуки – (см. Пример 5 партия альт и тенор и пример 6 - сопрано) Хроматические ходы -  пример 6 пример 6Повторяющиеся звуки –   Ритмические трудности: Пунктирный ритм- (см. Пример 1) Ритмические разногласия –  Динамические – (см. Пример 4) Вывод: произведение сложное для учебного и профессионального хора. |