Реферат на тему. Планировочная типология городских общественных центров в России xviii начала xix вв

Скачать 1.14 Mb. Скачать 1.14 Mb.

|

|

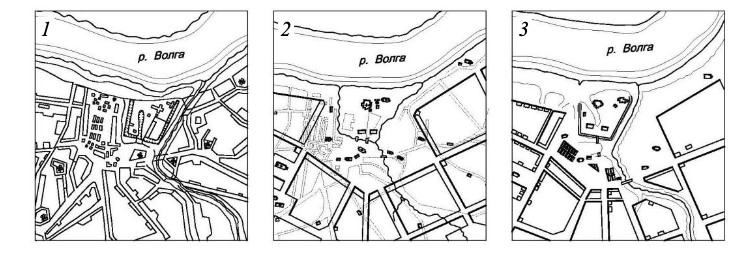

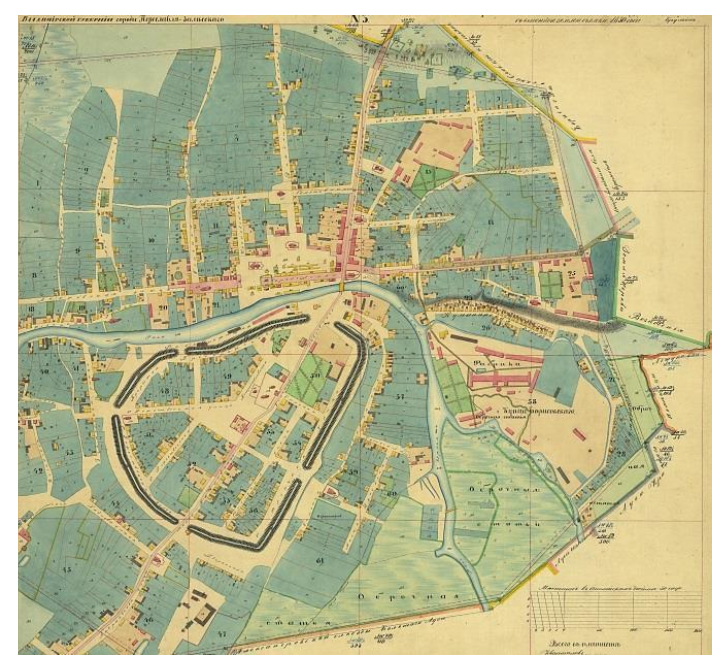

Реферат на тему: Планировочная типология городских общественных центров в России XVIII − начала XIX вв. СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………3 Основная часть……………………………………………………….....4 Заключение………………………………………………………………..15 Список используемой литературы………………………………………16 Введение Во времена масштабных градостроительных преобразований, начатых в России во 2-й пол. XVIII в., регулярное градостроительство, несмотря на присущее ему следование образцам и канонам, в условиях русской провинции обрело свои специфические черты, которые нуждаются в отдельном исследовании. Особый интерес этот вопрос представляет в контексте городских общественных центров и их градоформирующей роли. Целью исследования является определение характерных особенностей градоформирующей роли общественных центров русских провинциальных городов России на рубеже XVIII–XIX вв. На материале рассматриваемых в малых городов эта тема до сих пор недостаточно изучена и нуждается в отдельном системном анализе. Поставленная цель определила задачи исследования: выявить основные принципы создания городского общественного центра в процессе перепланировки русских провинциальных городов по регулярным планам в исследуемый период, определить взаимосвязь его градоформирующей роли с происхождением, развитием и потребностями того или иного города. Задачи: - изучить планировочную типологию городских общественных центров в России XVIII − начала XIX вв. Структура: введение: основная часть, заключение, список используемой литературы. Общая часть В Средние века историческими ядрами и административными центрами русских городов, как правило, служили крепости, но их становление и развитие главным образом связано с развитием торгово-ремесленного посада, центром которого был торг. Основные улицы формирующегося посада вели к крепости и расположенному у ее стен торгу. Это обусловливалось тем, что ни одно самодостаточное поселение не могло существовать без экономической базы, основу которой составляли торговля и ремесла, а также тем, что жизнедеятельность практически всех слоев населения так или иначе была связана с торгом. Неслучайно А.В. Бунин, а вслед за ним и Г.Я. Мокеев считали рыночную теорию происхождения городов одной из наиболее состоятельных [1, с. 4]. Рост посада отражался на развитии и возрастании роли его общественного центра – торговой площади. Ее значение подчеркивалось и архитектурно: на ней строились гостиные дворы для приезжих купцов, размещались общественные строения земского управления, особо почитаемые церкви, часовни в честь знаменательных событий. Именно торгово-ремесленные посады и торговые села стали подосновами регулярных городов конца XVIII в. Неслучайно главная городская площадь или улица часто вмещала городской рынок: общественный центр русского города Нового времени происходил от средневекового торга, генетически был связан с ним. Роль главного планировочного центра начинает играть не крепость, а площадь, которая приобретает в регулярном градостроительстве четкую, осмысленную структуру. В малых городах часто складывалась одна главная площадь, иногда вмещавшая все важные общественные функции. Решение проблем функционального зонирования, создания и размещения торговых и общественных центров было актуально для русских городов конца XVIII в. Согласно 167-й статье Ремесленного положения, вышедшего 21 апреля 1785 г. в составе «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» [2, с. 383], городская дума обязана была доставлять жителям города нужное пособие к их прокормлению и содержанию «стараться о приращении городских доходов... для распространения разных заведений». Той же статьей на обязанность думы было возложено построение в городе всего потребного: «заведение площадей для стечения народа по торгу, пристаней, анбаров, магазинов и тому подобного, что может быть для города потребно, выгодно и полезно». Кроме того, многие города не только удовлетворяли потребности местной торговли, но и, располагаясь на важных речных путях и дорогах, служили транзитными и перевалочными пунктами для иногородних купцов. В определенной мере разработчики новых – регулярных планов следовали «идеальным» геометрическим схемам, но многое зависело от особенностей происхождения и развития города. Возник ли этот город в Средние века или создавался на месте торгового села либо другого негородского поселения, какую роль он играл в прошлом, какие масштабы и насколько развитую структуру имел – все это определяло специфику задач, стоявших перед архитекторами-градостроителями конца XVIII – начала XIX в. Сравнительный анализ дорегулярных и регулярных планов городов показывает, что сформировавшиеся в древности торговые центры в большинстве своем сохраняли свое прежнее месторасположение рядом с первичными ядрами – крепостями, а общественный центр города, согласно регулярному плану, создавался на историческом месте. В процессе перепланировки территория торга, как правило, увеличивалась, ей стремились придать геометрически правильные очертания. Но многие центральные площади неизбежно сохраняли средневековые черты, что можно наблюдать в Дмитрове, Юрьеве Польском, Угличе, Коломне, Кашине, Волоколамске, Епифани, Кинешме. При этом крепость, как правило, утрачивала свои стены и башни, но городище с остатками крепостных валов и рва продолжало играть значимую роль в городском ландшафте. Часто на его территории размещались соборная церковь и административный центр со зданиями присутственных мест (Дмитров, Верея, Буй, Кинешма, Волоколамск, любим, Углич). Главным площадям уездных городов рассматриваемого периода разработчики регулярных планов стремились придать форму в виде четырехугольника либо какой-нибудь другой геометрической фигуры. Среди них встречаются замкнутые, с четким регулярным периметром, со всех сторон окруженные фронтом застройки либо раскрытые в сторону реки, крепостных валов, на природное окружение. Наиболее распространенной формой замкнутой площади является прямоугольник (Нижняя площадь в Белеве, торговые площади в Можайске, Александрове, Данилове, Шуе, главная площадь в Звенигороде, центральные площади в Вязниках, Клину, Малоярославце, Касимове и др.). Она удобна для застройки, размещения торга и административных учреждений, легко вписывается в любую планировочную структуру. Квадрат встречается реже. Форму квадрата имели в основном большие центральные площади, со всех сторон окруженные городскими кварталами без ярко выраженной главной планировочной оси или на пересечении двух главных осей (главные площади в Богородске и Серпухове). Ромб – не часто встречающаяся форма торговой площади. Она характерна для небольших площадей, имеющих второстепенное значение. Разработчиками регулярных планов для организации перекрестков практиковалась срезка углов прилегающих кварталов, в результате чего и получались небольшие ромбические площадки. Подобными площадками, но чуть больших размеров являются Хлебная и Щепная площади Егорьевска, устроенные на главной улице по бокам от центральной площади. Иногда в центре ромбовидных площадок на перекрестках предусматривалось устройство «городских (общественных) колодезей» (Малоярославец, Белев, Мосальск). Известно, что в центре Хлебной площади Егорьевска в 1877 г. была устроена шестиугольная башня-бассейн, и это также роднит ее с подобного рода площадками. Небольшие ромбовидные или квадратные площади предназначались и для приходских церквей. Такого рода торговая площадь с церковью посередине была устроена в Ряжске. Трапециевидные площади встречаются редко и в основном среди торговых площадей, раскрытых в сторону крепостных валов или реки (Ефремов, Таруса). На регулярном плане Вереи 1784 г. западная часть центральной площади решена в виде трапеции, а восточная имеет прямоугольные очертания. Вторая – торговая площадь Одоева – имеет редкую шестиугольную форму, а самой распространенной из многоугольных форм площадей, пожалуй, является восьмиугольник (октогон). Форму октогона имеют периферийные торговые площади Каширы и Венева. В русском градостроительстве такая периферийная площадь впервые встречается на регулярном плане Твери 1767 г. Вероятно, именно она и стала прообразом других площадей подобного рода. Иногда восьмиугольная форма придавалась центральным площадям, большинство из которых располагались в новых городах, устроенных на месте сел в екатерининское время (Егорьевск). Считается, что их типология восходит к Фонтанной площади Твери. Однако функция их различна: площадь в том же Егорьевске служила единственным общегородским центром и являлась, прежде всего, соборной и торговой площадью. Разнообразие форм площадей объясняется желанием градостроителей эпохи классицизма обогатить планировочную структуру городов. Но в процессе реализации замыслов им нередко приходилось идти по пути упрощения. Так, согласно регулярному плану главная площадь в Боровске должна была иметь пятиугольную форму. Но такое решение не отвечало реальным потребностям города, и в результате корректировки плана калужским губернским архитектором И.Д. Ясныгиным площадь получила более простую – прямоугольную форму [3, с. 211–212]. В некоторых случаях торговые площади имели усложненную, или неправильную форму, что характерно в основном для площадей, спроектированных в историческом центре средневековых городов. К ним относятся центральная площадь в Гороховце, на которой сохранились церкви и каменные палаты XVII – начала XVIII в., а также раскрытая на реку торговая площадь в Переславле-Залесском. Иногда формировалась более сложная планировочная структура целой системы соседствующих друг с другом площадей, часто непосредственно связанная с рекой (Торжок, Муром). Раскрытые площади различных форм и размеров довольно часто встречаются в рассматриваемых городах. Их наличие предопределяется расположением исторического ядра и функциональной связью центра города с рекой. Кремли и городища, соседствующие с торговыми площадями, часто влияли на характер их планировки и масштабы. Так, вытянутая форма торговой площади в Коломне определялась соответствующей формой кремля, а форма торгового центра в Угличе в виде широкой полукольцевой эспланады была в общих чертах унаследована от средневекового торга, окружавшего первичное ядро (рис. 1). На примере Дмитрова, где сохранились высокие земляные валы овального в плане кремля размерами 200×120 м, видно, как сложившаяся в древности периметральная граница между крепостью и посадом предопределила форму средневековой, а затем регулярной торговой площади.  Рис. 1. Сравнительный анализ планов общественного центра Углича: 1 – дорегулярный план сер. XVIII в.; 2 – регулярный план кон. XVIII в; 3 – план нач. XIX в. Чертеж автора. Некоторые раскрытые площади имели полигональные планы с большим числом граней. Согласно регулярному плану Любима 1784 г., к чрезмерно просторной (в диаметре 200 саженей = 426 м) для небольшого города прибрежной площади, ориентируясь на его исторический, культовый и функциональный центр, стягивались все главные улицы города. Рельеф местности при в падении Учи в Обнору мог обусловливать ее внушительные размеры, а по мнению В.А. Шкварикова, не следует отбрасывать и «идеальные» соображения, по которым градостроители той эпохи стремились создать монументальную, центральную городскую площадь по примеру крупных городов периода абсолютизма в масштабах общественных и функциональных центров градостроительства Нового времени [4, с. 157]. Но на плане города из Атласа Ярославской губернии 1817 г. (Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 560. Оп. 1. Д. 391) видно, что торговая площадь в Любиме, как вДмитрове и Угличе, разместилась за пределами земляных валов ирва, окружавших соборный комплекс. Анализ планировочных структур городов выявляет ряд примеров размещения торговой площади в стороне от крепости. Так, в некоторых городах, расположенных на берегах некрупных рек, торговый центр формировался в заречной по отношению к историческому ядру части. При этом основная планировочная ось пересекала реку, а торговая площадь располагалась в заречье, часто непосредственно у переправы. Такая ситуация сложилась в Переславле-Залесском, Зубцове, Михайлове и свидетельствует об определенном разделении функций и формировании двуцентрия городской планировочной структуры при наличии достаточно развитой заречной части. Структура центральной части Переславля-Залесского (рис. 2) сложилась еще в древности и напоминает структуру исторического центра Новгорода Великого: в обоих случаях торговая и административная части города расположены на противоположных берегах реки. Сформировавшаяся в заречной части торговая – Хлебная площадь Зубцова – после перепланировки сохранила свое первоначальное месторасположение на мысу, при слиянии Волги и Вазузы несмотря на то, что согласно регулярному плану 1777 г. ее предполагалось разместить рядом с городищем [5, с. 146–147]. Это, по-видимому, обусловливалось тем, что с запада непосредственно в Заречье шла важная дорога из Ржева.  Рис. 2. План Переславля-Залесского 1808 г. ГИМ отдел картографии 53948/ГО 763. В Михайлове торг первоначально располагался в его исторической части, между крепостью и рекой. Позже этот старый торговый центр перестал удовлетворять потребностям развивающегося города, и на противоположном правом берегу Прони, у церкви Рождества Богородицы в Черкасской заречной слободе формируется вторая торговая площадь [6, с. 60–61]. Впоследствии эта расположенная в Заречье площадь стала играть роль главного торгового центра, что, в частности, отмечал М.С. Баранович в своем описании города [7, с. 508]. Встречаются и другие случаи, когда создавались новые общественные центры в отрыве от исторического ядра, но не в заречье, а в центре сформировавшихся посадов, где сосредоточивалась почти вся городская торговля. В Малоярославце и Осташкове данная ситуация сложилась еще в дорегулярный период, когда их исторические центры утратили свое былое значение [8, с.67–68]. Но на примере Осташкова, Звенигорода, Серпухова, Одоева и некоторых других городов видно, что размещение торгового и общественного центра в стороне от исторического ядра часто связано не столько с неразвитостью исторических ядер или утратой ими своей прежней роли, сколько с самой логикой и условиями развития городской структуры, ее ростом, способствующим разделению функций и формированию многоцентричности. В этом случае историческое ядро перестает быть единственным общегородским центром, и градостроительная преемственность проявляется иначе. В Серпухове перенос главной торговой площади на новое место произошел лишь после его перепланировки по регулярному плану и обусловливался несколькими причинами. В частности, его главная магистраль – дорога из Москвы на юг – была перенесена с древней Тульской улицы дальше от реки на новую Московскую улицу [9, с. 167–170]. Очевидно, этому способствовал бурный рост посада в восточном и южном направлениях. Иногда в небольших провинциальных городах главные торговые площади переносились из исторического центра на напольную периферию. Например, в Кашире на главной улице расположены две площади: прямоугольная Соборная и восьмиугольная Хлебная. Административная Соборная площадь была разбита на месте бывшей крепости, а торговая Хлебная – на южной окраине города. Город получил глубинное развитие, что и было закреплено созданием периферийной торговой площади. Очевидно, сформировавшийся городской исторический центр не мог вместить в себя масштабный торговый центр, отвечающий новым потребностям города и уезда. Все зависело от характера и рода торговли, особенностей исторического формирования города и местного уклада жизни. Согласно санитарно-гигиеническим нормам и по другим причинам на периферию рекомендовалось выносить площади, предназначенные для торговли громоздкими товарами, скоропортящимися съестными припасами (рыбными, мясными), равно как и площади для оптовой торговли зерном (хлебные), скотом (конные); сенные и дровяные [10, с. 110]. Шумные, многолюдные торги и ярмарки также издавна предпочитали проводить на окраине города или даже за его пределами – на дорогах и на выгонной земле, т. к. они могли загрязнять улицы, нарушать покой жителей. В новых уездных городах, образованных в екатерининское время на месте сел, посадов и слобод, создавались новые городские общественные центры. Их роль играли многофункциональные площади, на которых, как правило, сосредоточивались все жизненно важные функции города: духовная, административная и торговая. Это могло быть связано с тем, что структура и функциональное зонирование этих новых городов еще не сложились, и разделения функций пока не произошло (к числу немногочисленных исключений относились города Данилов Ярославской губернии и Спасск Рязанской губернии, где культовый и торговый центры разместились на разных площадях). Сосредоточение всех основных общественных функций в центре города на одной площади вполне соответствует и градостроительной логике, но, как показывает история градостроительства, иногда их разделение и усложнение со временем все же происходило. Такая особенность характерна для малых городов, и не только новых, но и средневековых, первичное ядро (крепость) которых было незначительно либо перестало играть существенную роль (Епифань, Буй, Таруса, Мещовск, Любим). В новых, как и в древних городах, вся жизнедеятельность сосредоточивалась у дорог и рек, игравших важную роль в их развитии. Вдоль дорог строились гостиницы, почтовые станции, ремесленные мастерские и торговые лавки. Самая значимая из проходящих через поселение дорог, выражаясь в его исторической морфологии главной планировочной осью, как правило, предопределяла месторасположение главной торговой площади и дальнейшее формирование его структуры. Во время административной реформы екатерининского времени статус уездного города обрели некоторые крупные негородские поселения, у которых были свои сложившиеся общественные центры со сформировавшимися храмовыми комплексами. Часто в таких случаях главные городские площади создавались на месте этих негородских общественных центров. Таковы центральные площади Бронниц, Вязников, Пошехонья, Калязина, Вышнего Волочка, Варнавина. При этом общественные центры бывших сел, которые можно назвать своего рода историческими ядрами, органично включались в состав новых городских центров, а их храмы становились соборами новых городов. Как правило, характерной особенностью расположения этих общественных центров является их близость к реке. Но в некоторых случаях главный общественный центр новых городов, образованных на месте сел, проектировался и создавался в стороне от прежнего центра с сельским храмом. При этом незначительная дорегулярная структура поселений, не имевшая крупных сложившихся центров, игнорировалась разработчиками регулярных планов. Это можно видеть на примере Мышкина, Подольска, Егорьевска, Семенова и других городов. Главная площадь, которая, согласно новым представлениям, о городе являлась его главным общественным центром, часто размещалась в центре регулярной городской планировочной структуры либо тяготела к нему. Это происходило в том случае, когда селитьба развивалась равномерно и во все стороны от исторического ядра либо когда авторы регулярных планов ставили перед собой задачи добиться их геометрической правильности, стремясь таким образом подчеркнуть значимость городского общественного центра, и при этом нередко игнорировали средневековую структуру (Буй, Кадый, Сапожок, Мещовск). Иногда в этих случаях создавались регулярные планы, близкие к «идеальным», когда главные площади, являющиеся городскими рынками, могли размещаться либо точно в геометрическом центре городской планировочной структуры, либо по оси ее симметрии. Такая композиция не противоречит градостроительной логике, но чаще наблюдается в новых городах, образованных на месте сел, т. к. они легче подвергались перепланировке и переустройству. Это давало возможность придать им «идеальную» планировку (Егорьевск, Семенов, Спасск). В центре главной площади Егорьевска, которая являлась геометрическим центром города, в 1839 г. был выстроен грандиозный Успенский собор [7, с. 501]. Являясь главной городской архитектурной доминантой, он играл важнейшую роль в панораме города и просматривался в створах главных улиц. Другие случаи воплощения подобной идеи города с монументальным собором в центре на главной площади можно наблюдать на примере Спасска-Рязанского, Мещовска и некоторых других городов. Расположение главной торговой или административно-торговой площади на одной из осей симметрии регулярного плана города, но со смещением относительно его геометрического центра (Лух, Любим, Ефремов, Богородицк, Одоев, Новосиль и др.) тоже является чертой классицистической идеализации, подчеркивающей значимость общественного центра. Причиной того, что «идеальные» планы не характерны для исторических городов России, является их отвлеченность от жизни и сложность их воплощения в условиях неровного рельефа местности и уже сложившейся планировки. Исследование позволяет сформулировать следующие выводы: Общественные центры провинциальных городов России на рубеже XVIII–XIX вв., роль которых, как правило, играли торговые площади, имели важное градоформирующее значение. Их месторасположение по отношению к другим основным градообразующим элементам (историческому ядру, рекам, дорогам) определяет характер городской планировочной структуры, выявляет особенности и логику ее развития. Заключение Различные примеры размещения главных торговых площадей в исследуемых городах: 1) на месте исторического ядра или вблизи него; 2) в заречной по отношению к историческому ядру части; 3) в стороне от исторического ядра (в центре разросшейся селитьбы); 4) на периферии города. Во всех вышеперечисленных случаях, как правило, прослеживается их непосредственная связь с главными городскими улицами. В зависимости от происхождения городов роль исторического ядра могли играть как территории средневековых крепостей, так и общественные центры бывших негородских поселений. Все это в определенной мере отражалось на планировке и архитектурных ансамблях рассматриваемых площадей. Многочисленные случаи создания главной площади на месте средневекового торга свидетельствуют о сохранении сложившегося функционального зонирования и градостроительной преемственности при перепланировке городов по регулярным планам (Дмитров, Углич, Коломна). Ситуации, когда главная торговая площадь размещалась в заречье, – результат формирования в городе двуцентрия, часто с разделением административной и торговой функций (Переславль-Залесский, Михайлов, Зубцов). Нередко данные ситуации складывались еще в дорегулярный период. Схожие тенденции выявляются при размещении главной торговой площади в стороне от исторического ядра: в центре разросшейся селитьбы (Осташков) или на периферии (Кашира). Часто это происходило при развитии города преимущественно в одном из направлений, учтенном его регулярным планом (Серпухов), иногда – при утрате историческим ядром своей былой градоформирующей роли (Малоярославец). Список используемой литературы 1. Мокеев, Г.Я. Черты своеобразия в структурах городов восточных и западных славян: Архитектурное наследство No 23 / Г.Я. Мокеев. – М. : Стройиздат, 1975. – С. 3–13. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание. Т. 1. XXII. б. м. – Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского величества Канцелярии, 1830. – 1168 с. Фехнер, М.В. Калуга. Боровск / М.В. Фехнер. – М. : Искусство, 1972. – 267 с. Шквариков, В.А. Планировка городов России XVIII и начала XIX века / В.А. Шквари- ков. – М. : Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1939. – 256 с. Города Тверской области: Историко-архитектурные очерки (XI – начало XX века). Вып. 1 / под ред. А.Б. Стерлигова. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. – 360 с. Возлинская, В.М. Градостроительные традиции в динамически растущем малом городе (на примере Михайлова) / В.М. Возлинская // Русский город. Вып. 5 / под ред. В.Л. Яни- на. – М. : Изд-во Московского университета, 1982. – С. 51–73. Баранович, М.С. Рязанская губерния / М.С. Баранович // Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Т. 19. – СПб. : Тип. то- варищества «Общественная польза», 1860. – 570 с. Малоярославец. История и современность / под ред. Т.М. Тимошиной. – Калуга : Фрид- гельм, 2002. – 248 с. Разумовский, Ф.В. Художественное наследие Серпуховской земли / Ф.В. Разумовский. – М. : Искусство, 1992. – 248 с. Петербург и другие новые российские города ХVIII – первой половины ХIХ вв. / под ред. Н.Ф. Гуляницкого. – М. : Стройиздат, 1995. – 404 с. |