Навигация по странице:3.Ручной замер дебита вАГЗУ.4.Требования безопасности при обслуживании групповой замерной установки типа «Спутник».5.Средства индивидуальной защиты: назначение и применение, сроки испытания.Специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам нефтяной и газовой промышленности в установленном порядке.Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов.В области охраны труда работник обязанФизико-химические свойства нефти, газа и конденсата.2.Кумулятивная перфорацияскважин. Осуществляется стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов.Максимальная толщина вскрываемого интервала кумулятивным перфоратором достигает 30 м, торпедным - 1 м, пулевым - до 2,5 м. Это одна из причин широкого распространения кумулятивных перфораторов.3.Влияние парафина и песка на работу глубинных насосов. Мероприятия по предотвращению отложений парафина и песка4.Капитальный ремонт скважин (КРС) и текущий ремонт скважин (ТРС); назначение. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯВысококачественный подземный ремонт — главное условие увеличения добычи нефти и газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный период и тем эффективнее эксплуатация скважины.Под межремонтным периодом работы скважин понимается продолжительность фактической эксплуатации скважины от ремонта до ремонта, т.е. время между двумя последовательно проводимыми ремонтами.Коэффициент эксплуатации скважин — отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год.Текущий ремонт выполняет бригада по подземному ремонту. Организация вахтовая — 3 человека: оператор с помощником у устья и тракторист-шофер на лебедке.

|

Билеты по ДНГ. Пластовое давление и температура

Штанговый глубинный насос.

Насосно-компрессорные трубы.

Насосные штанги.

Различные защитные устройства (газовые или песочные якоря, фильтры).

Принцип работы ШГНУ

Плунжерный насос приводится в действие от станка-качалки. Где вращательное движение, получаемое от электродвигателя при помощи редуктора, кривошипно-шатунного механизма и балансира, преобразуется в возвратно-поступательное движение, передаваемое плунжеру штангового насоса через колонну штанг.

При ходе плунжера вверх под ним снижается давление и жидкость из межтрубного пространства через открытый всасывающий клапан поступает в цилиндр насоса.

При ходе плунжера вниз всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается, и жидкость из цилиндра переходит в подъёмные трубы.

П ри непрерывной работе насоса уровень жидкости в НКТ повышается, жидкость доходит до устья скважины и через тройник переливается в выкидную линию. ри непрерывной работе насоса уровень жидкости в НКТ повышается, жидкость доходит до устья скважины и через тройник переливается в выкидную линию.

Штанговые насосы

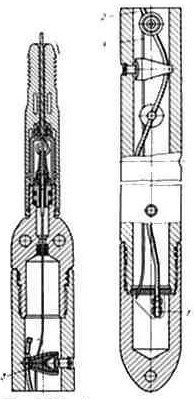

Штанговые насосы по конструкции и способу установки подразделяют на невставные (трубные) и вставные.

Невставные насосы отличаются тем, что основные их узлы в скважину спускают раздельно: цилиндр – на насосно-компрессорных трубах, а плунжер и всасывающий клапан – на насосных штангах. Поднимают невставной насос также раздельно: сначала на штангах поднимают плунжер с всасывающим клапаном, затем на НКТ – цилиндр.

Невставные насосы бывают:

двухклапанные НГН-1 (насос глубинный невставной первого типа);

трёхклапанные НГН-2.

Насос НГН-1 имеет три основных узла: первый – цилиндр, который состоит из собственно цилиндра 2, патрубка-удлинителя 4 и седла конуса 6; второй – плунжер, в состав которого входят сам плунжер 3 и шариковый нагнетательный клапан 1; третий – шариковый всасывающий клапан 5 с захватным штоком 7, головка которого находится в полости цилиндра.

После спуска на НКТ цилиндра с седлом конуса 6 в скважину спускают плунжер 3 с всасывающим клапаном 5, который висит на захватном штоке 7. Всасывающий клапан вставляют в седло конуса.

Для нормальной работы насоса длину хода полированного штока выбирают таким образом, чтобы при ходе плунжера вниз он не доходил до всасывающего клапана, а при ходе вверх – не зацеплял головку балансира.

Насос НГН-1 - предназначен для эксплуатации скважин при глубине подвески до 1500м.

Существенный недостаток насоса НГН-1 – слишком большой объём вредного пространства. Этот недостаток устранён в трёхклапанных насосах НГН-2, в нижней части плунжера которого имеется второй нагнетательный клапан 8. Всасывающий клапан в скважину спускают посаженным в седло конуса, а поднимают с помощью укороченного захватного штока 10 с поперечной шпилькой на головке. Перед подъёмом плунжера спускают до упора на всасывающий клапан. Укороченный шток с поперечной шпилькой заходит в фигурный паз 9, находящийся в нижней части плунжера, и при повороте штанг с плунжером вправо на четверть оборота зацепляется с ним. Возвращение всасывающего клапана после осмотра на своё место осуществляют также с помощью укороченного штока. Для этого после посадки всасывающего клапана в седло конуса штанги поворачивают влево и приподнимают таким образом, чтобы при ходе плунжера вниз они не доходили до укороченного штока.

Недостатком невставных насосов типа НГН является то, что для устранения неисправностей или смены насоса необходимо поднимать сначала штанги с плунжером и всасывающим клапаном, затем – насосно-компрессорные трубы с цилиндром, на что затрачивается много времени.

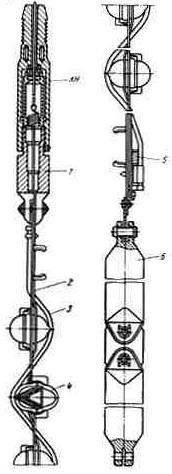

Поэтому предложены вставные насосы типа НГВ, которые спускаются в скважину сразу в собранном виде на штангах.

На практике широко применяют насосы типа НГВ-1, предназначенные для эксплуатации скважин при глубине подвески до 2500м.

Цилиндр насоса 5 на нижнем конце имеет всасывающий клапан 8, а на верхнем конце – конус 3, который входит в замковую опору 4 и герметизирует насосно-компрессорные трубы (НКТ) 7. Плунжеры 6 подвершивают на колонне штанг при помощи штока 1 таким образом, чтобы при ходе вниз он не касался всасывающего клапана, а при ходе вверх не доходил до ниппеля 2. Ниппель смонтирован на верхнем конусе и служит для направления штока 1. На нижнем конце НКТ смонтирована направляющая труба.

Плунжеры насоса типа НГВ-1 изготавливают диаметрами 28, 32, 38 и 43мм.

Для эксплуатации скважин глубиной от 2500 до 3500м применяют насосы типа НГВ-2, у которых замковая опора 1 перенесена в нижнюю часть кожуха 2, что позволяет разгрузить его от растягивающих усилий при ходе вниз.

Цилиндр насоса собирается из отдельных втулок длиной 300мм, которые изготавливают из модифицированного серого чугуна или из легированной стали. С целью повышения износостойкости и твёрдости рабочей поверхности втулки подвергают специальной термической обработки. В зависимости от типа насоса и их подачи рабочие цилиндры насосов собирают из 2 – 29 втулок.

Плунжеры штанговых насосов изготавливают из цельнотянутых стальных труб длиной 1200м и толщиной стенок от 5 до 9,5мм.

Для эксплуатации скважин с нефтяными без механических примесей применяют плунжеры с гладкой внешней поверхностью. Для эксплуатации скважин с нефтяными без механических примесей применяют плунжеры с гладкой внешней поверхностью.

При содержании в извлекаемой продукции незначительного количества песка на внешней поверхности плунжера делают кольцевые канавки-ловушки. При этом отдельные песчинки попадают в эти канавки и вероятность повреждения полированных поверхностей плунжера и цилиндра уменьшается.

На скважинах с большим содержанием песка в откачиваемой жидкости применяют специальные плунжеры типа «пескобрей».

На штанговых насосах применяют шариковые клапаны, их седла имеют или бурт, или гладкую поверхность. Последние применяют в качестве нагнетательных клапанов.

3.Ручной замер дебита вАГЗУ.

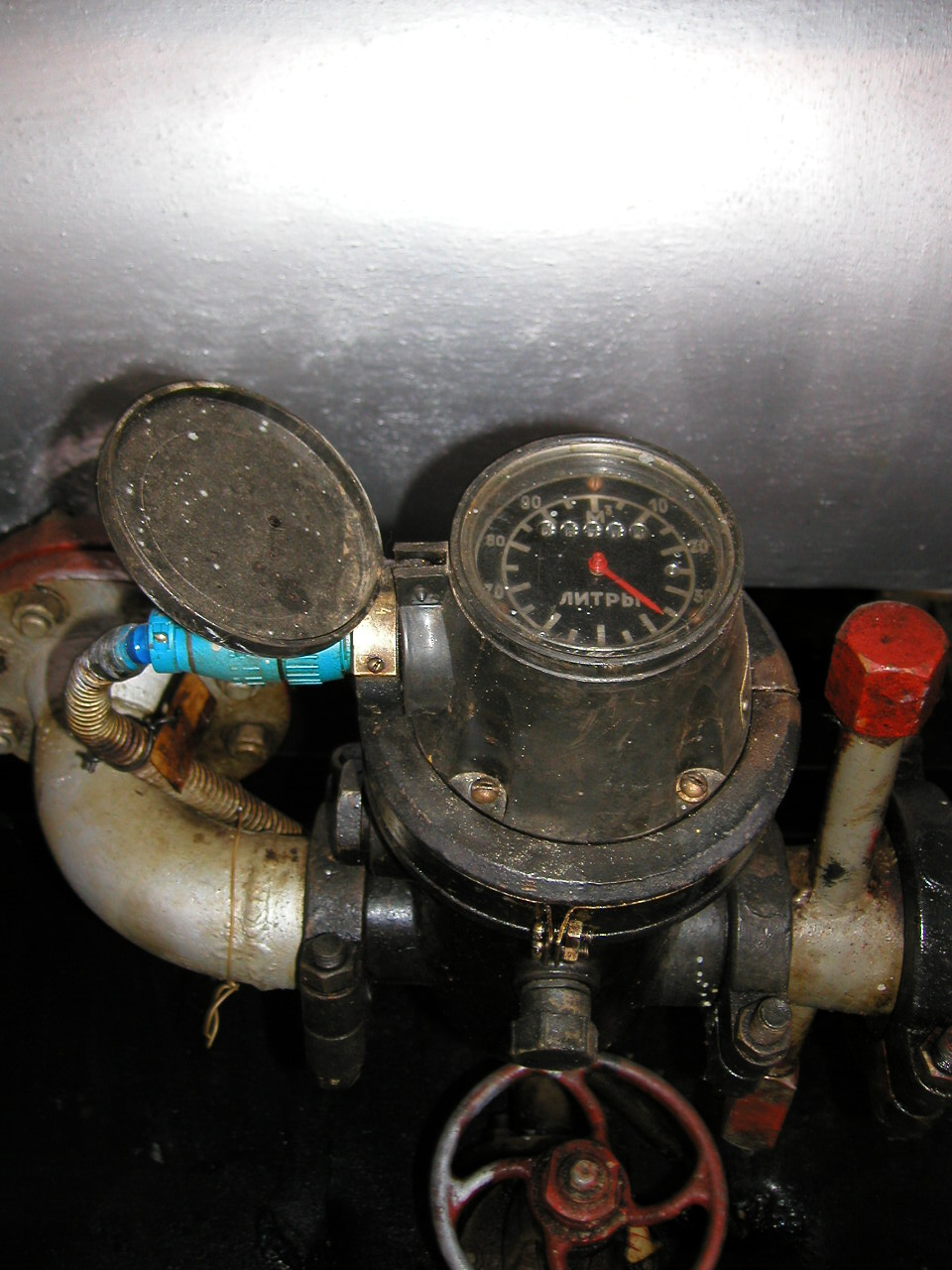

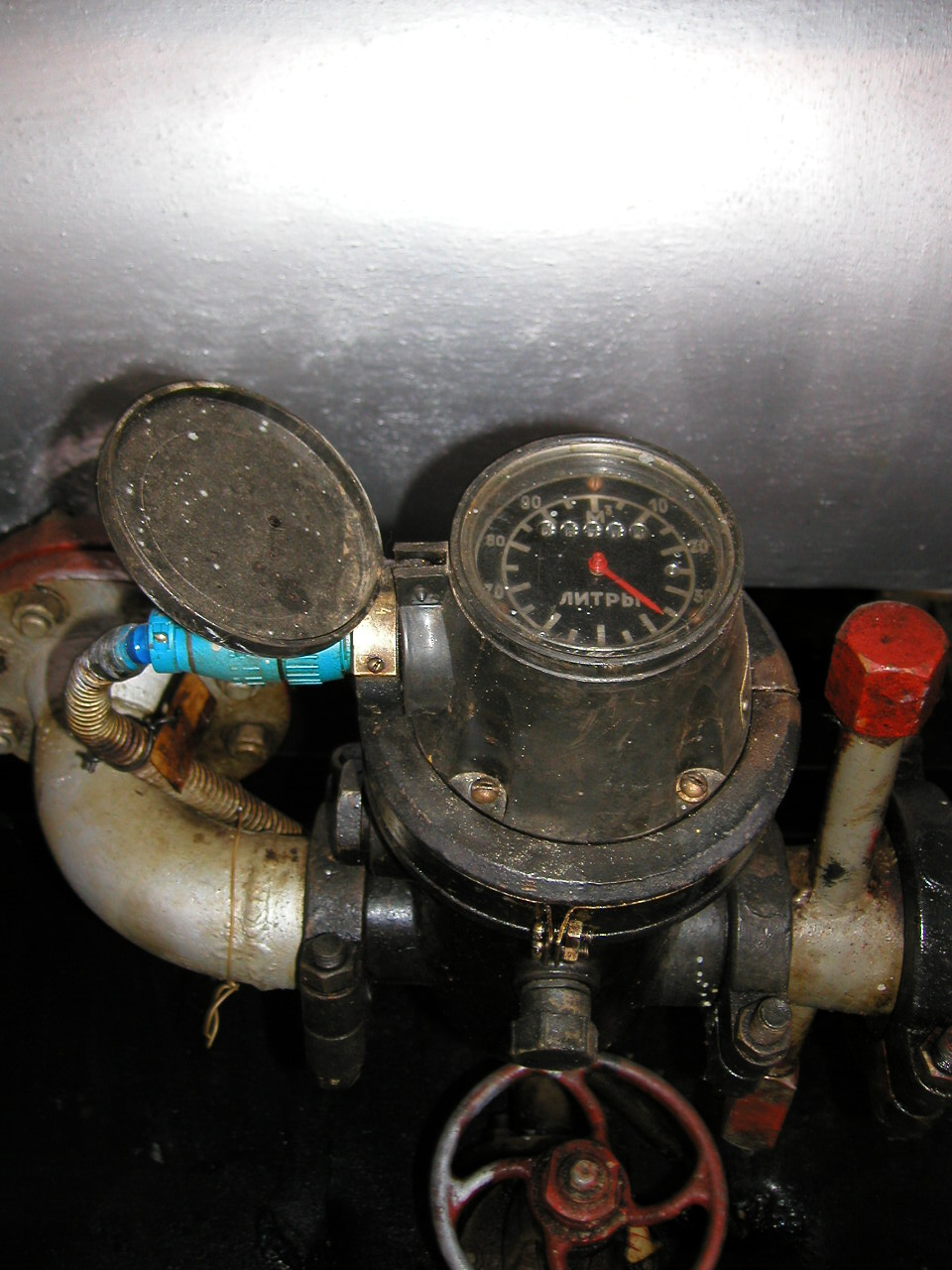

С хема измерения дебита скважины на групповой установке показана на рис. 1. хема измерения дебита скважины на групповой установке показана на рис. 1.

Продукция скважин по сборным коллекторам (11), через обратные клапана (11) и линии задвижек (18) поступает в переключатель (1) ПСМ (переключатель скважин многоходовой). При помощи переключателя ПСМ продукция одной из скважин направляется через задвижку (28) в сепаратор (5), а продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод (12) через задвижку (23).

В сепараторе происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ при открытой заслонке (17), поступает в общий трубопровод, а жидкость накапливается в нижней емкости сепаратора.

С помощью регулятора расхода (6) и заслонки (17), соединенной с поплавковым уровнемером (2), обеспечивается циклическое прохождение накопившейся жидкости через турбинный счетчик жидкости ТОР с постоянными скоростями, что обеспечивает измерение дебита скважин в широком диапазоне с малыми погрешностями. Регулятор расхода РР соединен двумя импульсными трубками с сосудом и линией после заслонки (17). При перепаде давления РР обеспечивает выход жидкости из сосуда (5) через счетчик ТОР в общий трубопровод. Из общего трубопровода жидкость движется на ДНС или УПСВ. Для предотвращения превышения давления в сосуде (5) на нем установлен предохранительный клапан СППК (4). СППК срабатывает при давлении в сосуде выше допустимого и жидкость из сосуда (5) поступает в дренажную линию. Он тарируется не реже чем 1 раз в год (давление тарировки Р тар=Р раб.сосуда * 11.25).

Счетчик ТОР выдает на блок управления и индикации (БУИ) или пункт контроля и управления импульсы, которые регистрируются электромагнитными счетчиками. Счетчик имеет шкалу и механический интегратор, где суммируется результат измерения.

Управление переключателем скважин осуществляется БУИ по установленной программе или по системе телемеханики, через КП. При срабатывании реле включается электродвигатель гидропривода (3) и в системе гидравлического управления ГП повышается давление. Привод переключателя ПСМ, под воздействием давления гидропривода ГП, перемещает поворотный патрубок переключателя и на замер подключается следующая скважина.

Длительность измерения определяется установкой реле времени в режиме местной автоматики. Время измерения определяется руководством промысла в зависимости от дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и др. Если ЗУ оборудованы системой телемеханики, время замеров выставляется с диспетчерского пульта промысла.

Замерные установки оборудованы электрическим освещением, обогревателями и принудительной вентиляцией. Помещение БУИ или ПКУ имеет естественную вентиляцию и электрические обогреватели.

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании, по периметру рамы, крепятся панели укрытия. Внутренняя полость панелей заполняется теплоизоляционным материалом и обшивается металлическими листами.

Для измерения количества продукции малодебитных скважин находят применение: установки типа БИУС-40; «Спутник АМК-40-8-7,5; АСМА; АСМА СП 40-8-20; АСМА-Т; Микрон» и др.

Установки типа БИУС-40 (рис. 2) разработаны в четырех модификациях БИУС-40-50, БИУС-40-2-100, БИУС-40-3-100 и БИУС-40-4-100 для подключения собственно одной, двух, трех и четырех скважин.

В тексте приняты следующие обозначения:

АПВ - автоматическое повторное включение;

ПЭД - погружной электродвигатель;

ТМПН - повышающий трансформатор;

МТЗ - максимальная токовая защита;

ТМС - термоманометрическая система.

Технология замера дебита скважины в АГЗУ

2

Осуществить расчет дебита переведя в суточную добычу скважины.

4.Требования безопасности при обслуживании групповой замерной установки типа «Спутник».

К работе в АГЗУ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания сосудов. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию должен оформляться приказом, распоряжением по цеху.

Не реже 1 раз в 3 дня проводить ревизию сальниковых уплотнений, фланцев, запорной арматуры, проверку СППК посредством нажатием на рычаг СППК, проверяя этим исправность пружинного клапана. Требования правил ТБ в АГЗУ должны соответствовать нормам В-1А.

Перед входом в АГЗУ проветрить помещение в течении 20 мин., открыв обе двери.

Категорически запрещается работать неисправным инструментом, эксплуатировать неисправное оборудование и механизмы, работать со снятыми или неисправными ограждениями, а также пользоваться неисправными средствами индивидуальной защиты.

Эксплуатация оборудования и механизмов с нагрузками и давлениями, превышающими допустимые по паспорту, запрещается.

Контрольно-измерительные приборы (КИП) должны иметь пломбу или клеймо контролирующей организации (госповерителя) и организации, осуществляющей их ремонт. Исправность КИП проверяют в сроки предусмотренные инструкциями по их эксплуатации, а также всякий раз, когда возникает сомнение в правильности их показаний.

Производственную территорию помещение и рабочие места необходимо содержать в чистоте, не загромождать материалами и другими предметами.

Курить на территории производственных объектов разрешается только в специально отведённом месте.

Концентрация сероводорода в воздухе рабочих помещений не должна превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) – 10 мг/ м3 , а в смеси с углеводородами 3 мг/ м3 .

При выявлении опасных концентраций сероводорода должны немедленно приниматься меры по предупреждению отравления людей и ликвидации аварийной ситуации.

Ремонтные и аварийные работы в загазованной среде (ПДК превышает норму) могут выполнятся только в противогазахю

Герметичность сальниковых и фланцевых соединений запорных устройств, аппаратов и коммуникаций, находящихся в помещениях, следует проверять не реже одного раза в смену.

5.Средства индивидуальной защиты: назначение и применение, сроки испытания.

Работники опасных производственных объектов должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам нефтяной и газовой промышленности в установленном порядке.

Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов.

Работники, прибывшие на опасный производственный объект для работы, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, поведения и обязанностям по конкретным видам тревог, другим вопросам, входящим в объем вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего.

В области охраны труда работник обязан:

– соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, настоящими Правилами и инструкциями по охране труда, разработанными работодателем в установленном порядке;

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

– в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

Специальная одежда, спец. Обувь и другие СИЗ являются собственностью предприятия и выдаются работникам только на время исполнения ими своих должностных обязанностей.

Во время работы работники обязаны пользоваться выданной им спец. Одеждой, спец. Обувью и другими СИЗ.

Предохранительные пояса и фалы следует испытывать не реже 1 раз в полугодие, на стенде путём подвешивания груза весом указанного в паспорте пояса, если в паспорте не указано испытательная нагрузка, то пояс испытывается нагрузкой 225 кг в течении 5 мин. Результат испытания заносится в паспорт.

На предохранительном поясе должна быть бирка на которой указываются: инвентарный номер пояса, дата проведения испытания и дата последующего испытания.

Эксплуатация предохранительного пояса запрещается при наличии следующих дефектов:

- отсутствует на поясе бирка, истёк срок испытания пояса;

- имеется частичный или полный разрыв швов, ремней;

- отсутствует, или неисправен карабин;

Противогазы проверяются на герметичность перед выполнением каждой газоопасной работы. При одетом противогазе конец гофрированной трубки крепко зажимают рукой. Если при таком положении дышать невозможно, противогаз исправен, если дышать можно, значит имеются пропуски воздуха, и противогаз к использованию не пригоден.

Для испытания спасательной верёвки к ней подвешивают груз 200 кг и оставляют на 15 мин. Длина верёвки замеряется перед испытанием и после его. После снятия груза, на верёвке не должно быть никаких повреждений. Остаточные удлинения верёвки от приложенной нагрузки не должно превышать 5% от первоначальной длины (0,5 м на 10 м длины верёвки).

Резиновые диэлектрические перчатки испытывают напряжением 6 кВ в течении 1 мин, не реже 1 раза в 6 месяцев.

Резиновые диэлектрические коврики перед вводом в эксплуатацию испытывают напряжением 6 кВ, а впроцессе эксплуатации проводят осмотр не реже 1 раза в 6 месяцев.

Диэлектрические подставки перед вводом в эксплуатацию испытывают напряжение 36 кВ, в течении 1 мин, в процессе эксплуатации проводят осмотр не реже 1 раза в 3 года.

Билет 6

Физико-химические свойства нефти, газа и конденсата.

Основные свойства нефти и газа

Нефть и нефтяной газ - это смесь углеводородов (соединений углерода с водородом). Известно множество соединений углерода с водородом, различающихся характером сцепления атомов углерода и водорода и их числом в молекуле. В зависимости от этого одни углеводороды при нормальных условиях (760 мм.рт.ст. и=20оС) находятся

в газообразном состоянии (природный и нефтяной газы),

в жидком (нефть) и имеются углеводороды,

в твердом состоянии (парафины, содержащиеся почти во всех нефтях).

В среднем в нефти содержится

82-87% углерода (С),

11-14% водорода (Н) и

0.4 -1.0% примесей - соединений, содержащих кислород, азот, серу, асфальтовые и смолистые вещества.

При подогреве нефти в зависимости от температуры из нее вначале испаряются самые легкие - бензиновые фракции, затем более тяжелые - керосиновые, соляровые и т.д. Считают, что фракции нефти, кипящие в интервалах 40-200С - бензиновые, 150-300оС - керосиновые, 300-400оС - соляровые, при 400оС и выше - масляные.

По содержанию смолистых веществ нефти подразделяют на три группы:

малосмолистые - содержание смол не более 18%

смолистые - содержание смол от 18 до 35%

высокосмолистые - содержание смол более 35%

По содержанию парафина нефти делятся также на три группы:

беспарафинистые - содержание парафина до 1%

слабопарафинистые - содержание парафина от 1 до 2%

парафинистые - содержание парафина более 2%

Содержание в нефти большого количества смолистых и парафинистых соединений делает ее вязкой и малоподвижной, что вызывает необходимость проведения особых мероприятий для извлечения ее на поверхность и последующей транспортировки.

По содержанию серы нефти подразделяются на:

малосернистые - содержание серы до 0.5%

сернистые - содержание серы от 0.5 до 2.0%

высокосернистые - содержание серы более 2.0%

Содержание в нефти сернистых соединений ухудшает ее качество, вызывает осложнения в добыче нефти.

О качестве нефти в промысловой практике ориентировочно судят по ее плотности.

Плотность характеризуется массой, приходящейся на единицу объема. Плотность нефти при нормальных условиях колеблется от 0,7 (газовый конденсат) до 0,98 и даже 1,0 г/см3. Легкие нефти с плотностью до 0,88 г/см3 наиболее ценные, т.к. обычно в них содержится больше бензиновых и масляных фракций.

Важнейшее физическое свойство любой жидкости, в том числе и нефти - вязкость, т.е. свойство жидкости сопротивляться взаимному перемещению ее частиц при движении. Различают

динамическую и

кинематическую вязкости.

За единицу динамической вязкости принимается вязкость такой жидкости, при движении которой возникает сила внутреннего трения в 1Н (Ньютон) на площади 1 м2 между слоями, движущимися на расстоянии 1 м с относительной скоростью 1м/сек.

Размерность динамической вязкости: [m]=Па.с. (Паскаль-секунда).

Вязкость пластовых жидкостей, в том числе и нефти, обычно намного ниже 1 Па.с. В промысловой практике для удобства принято пользоваться единицей вязкости в 1000 раз меньшей мПа.с (миллипаскаль. секунда). так, вязкость пресной воды при температуре +200С составляет 1мПа.с. Вязкость нефтей добываемых в России в зависимости от характеристики и температуры изменяется от 1 до нескольких десятков мПа.с (0.1-0.2 Па.с) и более.

Кинематическая вязкость - отношение динамической вязкости к плотности, измеряется в м2/с. Иногда для оценки качества нефти и нефтепродуктов пользуются относительной (условной) вязкостью, показывающей во сколько раз вязкость данной жидкости больше или меньше вязкости воды при определенной температуре. Измерение проводят обычно путем сравнения времени истекания из отверстия вискозиметра Энглера равных объемов исследуемой жидкости и воды. Результаты определений выражают в градусах условной вязкости оВYt, где индекс указывает температуру измерения.

С повышением температуры вязкость нефти (как и любой другой жидкости) уменьшается. С увеличением количества растворенного газа в нефти вязкость нефти также значительно уменьшается.

На нефтяных месторождениях обычно наблюдается увеличение температуры с глубиной. Кроме того, в нефти, как правило, всегда содержится определенное количество растворенного газа. Поэтому вязкость нефти в пластовых условиях всегда меньше, чем вязкость на поверхности.

Нефтяные газы и их свойства

Газы, добываемые из нефтегазовых залежей вместе с нефтью, называют нефтяными газами. Они представляют собой смесь углеводородов - метана, пропана, бутана, пектана и др.

Самый легкий из всех углеводородов - метан. В газах добываемых из нефтяных и газовых месторождений метана содержится от 40 до 95%.

Одной из основных характеристик углеводородных газов является относительная плотность, под которой понимают отклонение массы объема данного газа к массе такого же объема воздуха при нормальных условиях.

Относительная плотность нефтяных газов колеблется от 0.554 для метана до 2.49 для пентана и выше. Чем больше в нефтяном газе легких углеводородов - метана СН4 и этана С2Н6(относительная плотность - 1.038), тем легче этот газ. При нормальных условиях метан и этан находятся в газообразном состоянии. Следующие за ним по относительной плотности пропан С3Н8(1.522) и бутан С4Н0 (2.006) также относятся к газам, но легко переходят в жидкость даже при небольших давлениях.

Природный газ - смесь газов. Компонентами природного газа являются углеводороды парафинового ряда: метан, этан, пропан, изобутан, а также неуглеводородные газы: сероводород, углекислый газ, азот.

При эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений в скважинах, газосборных сетях, магистральном газопроводе при определенных термодинамических условиях образуется кристаллогидраты. По внешнему виду они похожи на сажеобразную массу или лед. Гидраты образуются при наличии капельной влаги и определенных давлениях и температурах.

В зависимости от преобладания в нефтяных газах легких (метан, этан) или тяжелых (пропан и выше) углеводородов газы разделяются на

Сухие - природный газ, который не содержит тяжелых углеводородов или содержит их в незначительных количествах.

Жирные - газ, содержащий тяжелые углеводороды в таких количествах, когда из него целесообразно получать сжиженные газы или газовые бензины.

На практике принято считать жирным газом такой, в 1 м3 которого содержится более 60г газового бензина. При меньшем содержании газового бензина газ называют сухим. С тяжелыми нефтями добывают преимущественно сухой газ, состоящий главным образом из метана. В нефтяных газах, кроме углеводородов, содержатся в незначительных количествах углекислый газ, сероводород и др.

Важной характеристикой природного газа является растворимость его в нефти.

Коэффициент растворимости газа (газовый фактор) показывает, сколько газа растворяется в единице объема жидкости при повышении давления на единицу. Коэффициент растворимости в зависимости от условий растворения изменяется от 0.4х10-5 до 1х10-5 Па-1. Со снижением давления до определенного значения (давление насыщения) начинает выделяться растворенный в нефти газ.

По мере поступления от забоя скважины нефти с газом, газ имеет свойство расширяться, в результате- объем газа больше объема поступления нефти.

Газовый фактор не на всех месторождениях, пластах одинаков. Он обычно колеблется от 30 м3/м3 до 100 м3/м3 и выше.

Давление, при котором из нефти начинают выделяться первые пузырьки растворенного газа, называют давлением насыщения пластовой нефти. Это давление зависит от состава нефти и газа, соотношения их объемов и от температуры.

Наибольшая температура, при которой газ не переходит в жидкое состояние, как бы, велико не было давление, называется критической температурой.

Давление соответствующее критической температуре называется критическим давлением. Таким образом, критическое давление - это предельное давление, при котором и менее которого газ не переходит в жидкое состояние, как бы ни была низка температура.

Так, например, критическое давление для метана » 4.7 МПа,

а критическая температура - 82.50С (минус).

2.Кумулятивная перфорацияскважин. Осуществляется стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов.

Прострел преграды достигается за счет сфокусированного взрыва. Такая фокусировка обусловлена конической формой поверхности заряда ВВ, облицованной тонким металлическим покрытием (листовая медь толщиной 0,6 мм). Энергия взрыва в виде тонкого пучка газов - продуктов облицовки пробивает канал.

Кумулятивная струя приобретает скорость в головной части до 6 - 8 км/с и создает давление на преграду до 0,15 - 0,3 млн. МПа. При выстреле кумулятивным зарядом в преграде образуется узкий перфорационный канал глубиной до 350 мм и диаметром в средней части 8 - 14 мм. Размеры каналов зависят от прочности породы и типа перфоратора..

Все кумулятивные перфораторы имеют горизонтально расположенные заряды и разделяются на корпусные и бескорпусные.

Корпусные перфораторы после их перезаряда используются многократно. Бескорпусные - одноразового действия. Разработаны и корпусные перфораторы одноразового действия, в которых легкий корпус из обычной стали используется для герметизации зарядов при погружении их в скважину

Перфораторы спускаются на кабеле (имеются малогабаритные перфораторы, опускаемые через НКТ, а также на насосно-компрессорных трубах). В последнем случае взрыв производится не электрическим импульсом, а сбрасыванием в НКТ резинового шара, действующего как поршень на взрывное устройство. Масса ВВ одного кумулятивного заряда составляет 25 - 50 г.

Максимальная толщина вскрываемого интервала кумулятивным перфоратором достигает 30 м, торпедным - 1 м, пулевым - до 2,5 м. Это одна из причин широкого распространения кумулятивных перфораторов.

Корпусные перфораторы простреливают интервал до 3,5 м за один спуск, корпусные одноразового действия - до 10 м и бескорпусные или ленточные - до 30 м. Корпусные перфораторы простреливают интервал до 3,5 м за один спуск, корпусные одноразового действия - до 10 м и бескорпусные или ленточные - до 30 м.

Ленточные перфораторы легче корпусных, но их применение ограничено давлениями и температурами на забое скважины, так как взрывной патрон и детонирующий шнур находятся в контакте со скважинной жидкостью.

В ленточном перфораторе заряды смонтированы в стеклянных (или из другого материала), герметичных чашках, которые размещены в отверстиях стальной ленты с грузом на конце. Гирлянда спускается на кабеле. При залпе лента полностью не разрушается, но для повторного использования не применяется.

Недостаток бескорпусных перфораторов - невозможность контролирования числа отказов, тогда как в корпусных перфораторах такой контроль осуществим при осмотре извлеченного из скважины корпуса..

3.Влияние парафина и песка на работу глубинных насосов. Мероприятия по предотвращению отложений парафина и песка

Ремонт скважин, связанный с очисткой забоя, подъемной колонны от парафина, гидратных отложений, солей и песчаных пробок

Промывку песчаных пробок производят пластовой водой, газожидкостными смесями и пенными системами с применением струйных насосов, желонок, гидробура и др.

Технологический процесс очистки песчаных пробок осуществляют как при прямой, так и при обратной промывке.

Очистку забоя, подъемной колонны от парафина, солей, гидратных пробок проводят по отдельному плану, утвержденному нефтегазодобывающим предприятием, в соответствии с действующими инструкциями.

Отложение неорганических солей и парафина в призабойной зоне пласта, оборудовании скважин, промысловых коммуникациях и аппаратах существенно осложняют процесс добычи, подготовки и транспортирования нефти. Основные осложнения: преждевременный выход из строя погружных электроцентробежных насосов, газлифтных клапанов, теплообменного оборудования, насосов, газлифтных клапанов, теплообменного оборудования, насосов откачки; закупорка и порыв промысловых коммуникаций; резкое снижение продуктивности добывающих и приёмистости нагнетательных скважин и т.д.

Химический метод предотвращения отложений солей и парафина основан на использовании различных химических реагентов, главным образом ингибиторов.

Установки ППУА-1200/100 и ППУА-1600/100 предназначены для депарафинизации скважин, промысловых и магистральных нефтепроводов, отогрева замороженных участков наземных коммуникаций.

Агрегаты АДПМ предназначены для депарафинизации скважин горячей нефтью.

4.Капитальный ремонт скважин (КРС) и текущий ремонт скважин (ТРС); назначение.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все работы по вводу скважин в эксплуатацию связаны со спуском в них оборудования: НКТ, глубинных насосов, насосных штанг и т.п.

В процессе эксплуатации скважин фонтанным, компрессорным или насосным способом нарушается их работа, что выражается в постепенном или резком снижении дебита, иногда даже в полном прекращении подачи жидкости.

Работы по восстановлению заданного технологического режима эксплуатации скважины связаны с подъемом подземного оборудования для его замены или ремонта, очисткой скважины от песчаной пробки желонкой или промывкой, с ликвидацией обрыва или отвинчивания насосных штанг и другими операциями.

Изменение технологического режима работ скважин вызывает необходимость изменения длины колонны подъемных труб, замены НКТ, спущенных в скважину, трубами другого диаметра, УЭЦН, УШСН, ликвидации обрыва штанг, замены скважинного устьевого оборудования и т.п. Все эти работы относятся к подземному (текущему) ремонту скважин и выполняются специальными бригадами по подземному ремонту.

Более сложные работы, связанные с ликвидацией аварии с обсадной колонной (слом, смятие), с изоляцией появившейся в скважине воды, переходом на другой продуктивный горизонт, ловлей оборвавшихся труб, кабеля, тартального каната или какого-либо инструмента, относятся к категории капитального ремонта.

Работы по капитальному ремонту скважин выполняют специальные бригады. Задачей промысловых работников, в том числе и работников подземного ремонта скважин, является сокращение сроков подземного ремонта, максимальное увеличение межремонтного периода работы скважин.

Высококачественный подземный ремонт — главное условие увеличения добычи нефти и газа. Чем выше качество ремонта, тем больше межремонтный период и тем эффективнее эксплуатация скважины.

Под межремонтным периодом работы скважин понимается продолжительность фактической эксплуатации скважины от ремонта до ремонта, т.е. время между двумя последовательно проводимыми ремонтами.

Продолжительность межремонтного периода работы скважины обычно определяют один раз в квартал (или полугодие) путем деления числа скважино-дней, отработанных в течение квартала (полугодия), на число подземных ремонтов за то же рабочее время в данной скважине.

Для удлинения межремонтного периода большое значение имеет комплексный ремонт — ремонт наземного оборудования и подземный ремонт скважины. Чтобы гарантийный срок работы скважины был выдержан, ремонт наземного оборудования должен быть совмещен с подземным ремонтом. Поэтому на промысле заранее должны быть составлены комплексные графики на подземный ремонт и на ремонт наземного оборудования.

Коэффициент эксплуатации скважин — отношение времени фактической работы скважин к их общему календарному времени за месяц, квартал, год.

Коэффициент эксплуатации всегда меньше 1 и в среднем по нефте- и газодобывающим предприятиям составляет 0.94 – 0.98, т.е. от 2 до 6 % общего времени приходится на ремонтные работы в скважинах.

Текущий ремонт выполняет бригада по подземному ремонту. Организация вахтовая — 3 человека: оператор с помощником у устья и тракторист-шофер на лебедке.

Капитальный ремонт выполняют бригады капитального ремонта, входящие в состав сервисных предприятий нефтяных компаний.

Единицами ремонтных работ различного назначения являются:

капитальный ремонт скважины;

текущий ремонт скважины;

скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов.

Капитальным ремонтом скважин (КРС) называется комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке.

o Текущим ремонтом скважин (ТРС) называется комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке подъемной колонны и забоя от парафино-смолистых отложений, солей и песчаных пробок бригадой ТРС.

o Скважино-операцией ремонтных работ по повышению нефтеотдачи пластов является комплекс работ в скважине по введению в пласт агентов, инициирующих протекание в недрах пласта физических, химических или биохимических процессов, направленных на повышение коэффициента конечного нефтевытеснения на данном участке залежи.

Единицей ремонтных работ перечисленных направлений (ремонт, скважино-операция) является комплекс подготовительных, основных и заключительных работ, проведенных бригадой текущего, капитального ремонта скважин или звеном по интенсификации, от передачи им скважины заказчиком до окончания работ, предусмотренных планом и принимаемых по акту.

Если после окончания работ скважина не отработала 48 ч гарантированного срока или не вышла на установленный режим в связи с некачественным проведением работ запланированного комплекса по вине бригады КРС или звена по интенсификации, то независимо от того, какая бригада будет осуществлять дополнительные работы на скважине, считать их продолжением выполненных работ без оформления на них второго ремонта или скважино-операции.

o Ремонтные работы в скважинах в отрасли проводятся тремя основными способами доставки к заданной зоне ствола инструмента, технологических материалов (реагентов) или приборов:

o с помощью специально спускаемой колонны труб;

o путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству;

o на кабеле или на канате.

|

|

|

Скачать 29.23 Mb.

Скачать 29.23 Mb.