Курсовая Работа Гашимов. Поддержание пластового давления закачкой газа

Скачать 377.99 Kb. Скачать 377.99 Kb.

|

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ИндИ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ЮГУ») Специальность 21.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений КУРСОВАЯ РАБОТА по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений Тема: Поддержание пластового давления закачкой газа Обучающийся: ______________ (Гашимов З.Н.) Руководитель: ______________ (Попов А.Н.) Нефтеюганск 2022 г СОДЕРЖАНИЕ

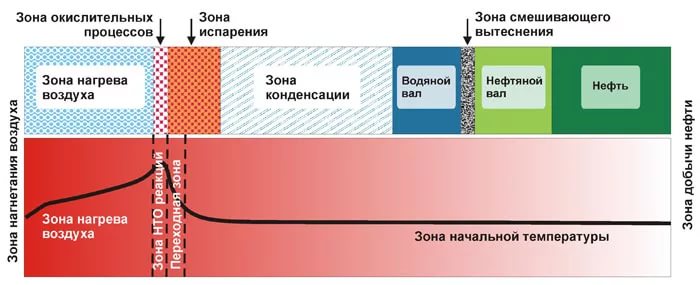

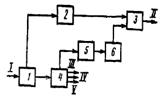

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский Государственный Университет" (ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ») ОТЗЫВ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ Обучающемуся _Гашимову Замину Назим оглы _________ Тема работы Поддержание пластового давления закачкой газа Специальность_21.02.01__________Группа_з1РЭ92_________ Объем курсовой работы _________ Количество страниц записи ________ Количество страниц расчета ________ Краткое описание курсовой работы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ Отрицательные стороны курсовой работы: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Положительные стороны курсовой работы: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Своевременность сдачи курсовой работы:___________________ Оценка курсовой работы: Содержание______________Оформление___________________ Защита___________________Общая_______________________ Руководитель: Попов А.Н./_______________ «____» _______________ 20__ г.  ВВЕДЕНИЕ  В продуктивных коллекторах, в составе которых присутствует много глинистого материала, разбухающего при его смачивании пресной водой, закачка воды для ППД, как правило, неэффективна. Нагнетательные скважины обладают очень низкой поглотительной способностью с большим затуханием приемистости, требует специальной обработки воды и высоких давлений нагнетания. Однако в этих же условиях закачка сухого углеводородного газа, не взаимодействующего с породами коллектора, может оказаться достаточно эффективной, так как при этом обеспечиваются технически приемлемые параметры процесса, такие как приемистость и давление. В продуктивных коллекторах, в составе которых присутствует много глинистого материала, разбухающего при его смачивании пресной водой, закачка воды для ППД, как правило, неэффективна. Нагнетательные скважины обладают очень низкой поглотительной способностью с большим затуханием приемистости, требует специальной обработки воды и высоких давлений нагнетания. Однако в этих же условиях закачка сухого углеводородного газа, не взаимодействующего с породами коллектора, может оказаться достаточно эффективной, так как при этом обеспечиваются технически приемлемые параметры процесса, такие как приемистость и давление.С энергетической точки зрения ППД закачкой газа - процесс более энергоемкий по сравнению с закачкой воды. Другими словами, на вытеснение единицы объема нефти при закачке газа затрачивается энергии больше, чем при вытеснении нефти водой. Это объясняется двумя главными причинами. 1. При закачке воды необходимое забойное давление создается как давлением воды на устье нагнетательной скважины, так и большим гидростатическим давлением водяного столба в скважине. При закачке газа, плотность которого значительно меньше плотности воды, гидростатическое давление газового столба мало (примерно в 7 - 15 раз меньше, чем водяного). Поэтому необходимое забойное давление приходится создавать за счет увеличения давления на устье (давление нагнетания), вследствие чего возрастают затраты энергии на закачку газа в пласт. 2. При закачке газа, вследствие его большой сжимаемости, необходимый объем газа нужно предварительно сжать до забойного давления, на что расходуется большое количество энергии. Тогда как при закачке воды, вследствие ее «жесткости», энергия на сжатие практически равна нулю. Кроме того, некоторое количество нагнетаемого углеводородного газа растворяется в пластовой нефти, отчего общее количество закачиваемого газа увеличивается. Поэтому ППД закачкой газа не нашло широкого распространения и применяется главным образом на истощенных нефтяных месторождениях, пластовое давление которых мало, или на неглубоких месторождениях. При наличии на месторождении или поблизости мощного источника природного газа достаточно высокого давления его можно эффективно использовать для ППД. Это приводит к большому сокращению капитальных вложений, так как отпадает необходимость в строительстве компрессорных станций, и к сокращению энергетических затрат на закачку газа, составляющих главные статьи расходов на осуществление ППД закачкой газа в пласт.   1. ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ1.1 Классификация нагнетаемых агентов в системе ППД закачкой газа  Наиболее благоприятными объектами для проведения процесса поддержания или восстановления пластового давления при помощи нагнетания в пласт газа или воздуха являются пласты с крутыми углами падения, имеющие хорошую проницаемость и однородность состава пород и насыщенные маловязкой нефтью. В таких пластах сжатый газ или воздух нагнетают в газовую шапку или, если ее нет, в повышенную купольную часть. В последнем случае нагнетание газа имеет целью искусственное создание газовой шапки и тем самым превращение режима работы залежи в газонапорный. Наиболее благоприятными объектами для проведения процесса поддержания или восстановления пластового давления при помощи нагнетания в пласт газа или воздуха являются пласты с крутыми углами падения, имеющие хорошую проницаемость и однородность состава пород и насыщенные маловязкой нефтью. В таких пластах сжатый газ или воздух нагнетают в газовую шапку или, если ее нет, в повышенную купольную часть. В последнем случае нагнетание газа имеет целью искусственное создание газовой шапки и тем самым превращение режима работы залежи в газонапорный.При пологом залегании пластов, малой проницаемости пород тяжелой нефти нагнетание газа в пласт с целью поддержания пластового давления может быть неэффективным. В этом случае весьма трудно регулировать работу газа и он неизбежно будет проскальзывать в эксплуатационные скважины, не производя полезной работы. Количество нагнетаемого газа должно быть таким, чтобы заданное пластовое давление сохранялось длительный срок. В идеальном случае это количество в пластовых условиях по объему должно равняться объему извлекаемой из пласта продукции (нефти, газа, воды) или быть даже больше этого объема. Практически это осуществить трудно. Но если и удается возвратить в пласт 70—80% извлекаемого из него газа, то и тогда условия проведения процесса будут удовлетворительными, так как темп падения пластового давления будет сильно замедлен. Процесс поддержания пластового давления путем закачки в пласт с самого начала его разработки газа или воздуха требует строительства мощных компрессорных станций с компрессорами, рассчитанными на высокое давление, так как давление нагнетания должно быть на 10 - 20% выше пластового давления. Сооружение таких компрессорных станций со всем подсобным хозяйством связано с затратой крупных капиталовложений и является весьма трудоемкой работой. Поэтому в большинстве случаев ограничиваются поддержанием пластового давления на уровне, который может быть обеспечен стандартными компрессорами, рассчитанными на давление 5—10Мн/м2, т. е. закачку газа в пласт начинают на более поздней стадии разработки пласта. Для закачки газа или воздуха обычно используются скважины, расположенные в присводовой части залежи. В качестве рабочего агента лучше всего применять естественный нефтяной газ, но если промысел не располагает нужным количеством газа, то при отсутствии в пласте газовой шапки можно в сводовую часть залежи закачивать также и воздух. Нагнетание воздуха в газовую шапку нежелательно, так как приводит к значительному ухудшению качества газа. Количество нагнетаемого в скважины газа или воздуха оценивается опытным определением поглотительной способности скважин. Экономическая эффективность нагнетания газа меньше, чем нагнетания воды, вследствие необходимости сжимать газ до давления, большего, чем пластовое. Затраты энергии на сжатие при этом мало компенсируются выигрышем, полученным вследствие меньших гидравлических сопротивлений при его закачке в пласт по сравнению с водой.  Контроль за проведением процесса закачки газа в пласт с целью поддержания пластового давления заключается в строгом учете количества закачанного газа, в наблюдении за изменением пластового давления, в регулировании продвижения газонефтяного контакта. Контроль за проведением процесса закачки газа в пласт с целью поддержания пластового давления заключается в строгом учете количества закачанного газа, в наблюдении за изменением пластового давления, в регулировании продвижения газонефтяного контакта.Поддержание пластового давления закачкой газа в пласт: - закачка сухого газа; - закачка воздуха; - попеременная закачка воды и газа. Закачка сухого газа в пласт - это способ разработки газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления посредством обратной закачки газа в продуктивный горизонт. При этом используется газ, добываемый на данном месторождении (а в случае необходимости - из других месторождений), после извлечения из него высококипящих углеводородов (С5+В). Поддержание пластового давления препятствует происходящему вследствие ретроградной конденсации, выделению в продуктивном горизонте из пластового газа высококипящих углеводородов, образующих газовый конденсат (который в противном случае является практически потерянным).  Закачка сухого газа в пласт применяется в случае, когда имеется возможность консервации запасов газа данного месторождения в течение определённого времени. В зависимости от соотношения объёмов закачиваемого и добытого газов различают полную и частичную закачку сухого газа в пласт. В первом случае в пласт закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения из него углеводородов С5+В. Вследствие этого объёмы добычи газа, приведённые к пластовым условиям, превышают объёмы его закачки в пласт (в аналогичных условиях), поддерживать начальное пластовое давление не удаётся и оно снижается на 3-7%. Поэтому если давление начала конденсации пластовой смеси примерно равно начальному пластовому давлению в залежи, то в продуктивном пласте происходит частичная конденсация высококипящих углеводородов. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата из пласта при полной закачки сухого газа достигает 70-80%. Для поддержания пластового давления на начальном уровне уменьшение объёма закачиваемого газа компенсируют за счёт привлечения газа из других месторождений. При частичной закачке сухого газа в пласт закачивают часть добываемого газа (после извлечения из него высококипящих углеводородов). Соотношение объёмов (приведённых к пластовым условиям) закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. В этом случае снижение пластового давления может достигать 40% от начального, однако большая часть высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата при частичной закачке газа 60-70%. Закачка сухого газа в пласт применяется в случае, когда имеется возможность консервации запасов газа данного месторождения в течение определённого времени. В зависимости от соотношения объёмов закачиваемого и добытого газов различают полную и частичную закачку сухого газа в пласт. В первом случае в пласт закачивают весь добываемый на месторождении газ после извлечения из него углеводородов С5+В. Вследствие этого объёмы добычи газа, приведённые к пластовым условиям, превышают объёмы его закачки в пласт (в аналогичных условиях), поддерживать начальное пластовое давление не удаётся и оно снижается на 3-7%. Поэтому если давление начала конденсации пластовой смеси примерно равно начальному пластовому давлению в залежи, то в продуктивном пласте происходит частичная конденсация высококипящих углеводородов. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата из пласта при полной закачки сухого газа достигает 70-80%. Для поддержания пластового давления на начальном уровне уменьшение объёма закачиваемого газа компенсируют за счёт привлечения газа из других месторождений. При частичной закачке сухого газа в пласт закачивают часть добываемого газа (после извлечения из него высококипящих углеводородов). Соотношение объёмов (приведённых к пластовым условиям) закачанного и отобранного газов составляет 60-85%. В этом случае снижение пластового давления может достигать 40% от начального, однако большая часть высококипящих углеводородов остаётся в пластовом газе. Прогнозный коэффициент извлечения конденсата при частичной закачке газа 60-70%.Полная и частичная закачка сухого газа в пласт могут проводиться сразу после ввода месторождения в эксплуатацию, а также в случае разработки его в течение некоторого времени в режиме истощения. Однако чем позже начинается реализация закачки газа, тем ниже коэффициент конденсатоотдачи пласта. Целесообразность применения закачки сухого газа определяется экономической эффективностью, достигаемой за счёт дополнительной добычи конденсата (по сравнению с разработкой месторождения в режиме истощения). Как правило, закачка газа осуществляется на месторождениях с начальным содержанием конденсата в пластовом газе свыше 200 г/м3. Эффективность применения закачка газа определяется также степенью изменения проницаемости продуктивного горизонта по вертикали. Для месторождений с высокой степенью неоднородности пласта-коллектора закачка газа может оказаться малоэффективным даже при большом содержании конденсата в газе. Полная закачка сухого газа рекомендуется применять на месторождениях, пластовые смеси которых имеют крутые изотермы пластовых потерь конденсата (строятся по результатам исследований процесса дифференциальной конденсации). В этом случае даже небольшое (на 10-15%) снижение пластового давления приводит к значительным потерям конденсата в пласте (до 50% от начальных запасов). Частичная закачка газа осуществляется на месторождениях, пластовые смеси которых имеют пологие кривые изотерм пластовых потерь конденсата; тогда при снижении пластового давления на 30-40% от начального из пластового газа выделяется до 20% конденсата (от его начальных запасов), а оставшийся в пластовом газе конденсат извлекается вместе с газом на поверхность. Выпавший ранее в продуктивном горизонте конденсат может быть частично извлечён из пласта за счёт его испарения при прохождении над ним свежих порций газа, нагнетаемого в пласт. Выбор варианта закачки газа, в т.ч. и соотношения объёмов закачанного и отобранного газов, проводится в результате технико-экономических расчётов, учитывающих также  особенности месторождения, потребности данного региона в природном газе и конденсате. При осуществлении закачки газа для увеличения коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом эксплуатационные и нагнетательные скважины размещают, как правило, в виде кольцевых батарей, особенности месторождения, потребности данного региона в природном газе и конденсате. При осуществлении закачки газа для увеличения коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом эксплуатационные и нагнетательные скважины размещают, как правило, в виде кольцевых батарей, расположенных на максимально большом расстоянии друг от друга. Т.к. приёмистость нагнетательных скважин зачастую превышает производительность эксплуатационных, число нагнетательных скважин на месторождении в 1,5-3 раза меньше числа эксплуатационных.  Рисунок 1 – Закачка сухого газа в пласт Воздействие на пласт двуокисью углерода. Двуокись углерода растворяется в воде гораздо лучше углеводородных газов. Растворимость двуокиси углерода в воде увеличивается с повышением давления и уменьшается с повышением температуры. При растворении в воде двуокиси углерода вязкость ее несколько увеличивается. Однако это увеличение незначительно. При массовом содержании в воде 3–5% двуокиси углерода вязкость ее увеличивается лишь на 20–30%. Образующаяся при растворении СО2 в воде угольная кислота Н2CO3 растворяет некоторые виды цемента и породы пласта и повышает проницаемость. В присутствии двуокиси углерода снижается набухаемость глиняных частиц.  Двуокись углерода растворяется в нефти в четыре-десять раз лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во время перехода межфазное натяжение между ними становится очень низким, и вытеснение приближается к смешивающемуся. Двуокись углерода растворяется в нефти в четыре-десять раз лучше, чем в воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во время перехода межфазное натяжение между ними становится очень низким, и вытеснение приближается к смешивающемуся.Двуокись углерода в воде способствует отмыву пленочной нефти, покрывающей зерна и породы, и уменьшает возможность разрыва водной пленки. Вследствие этого капли нефти при малом межфазном натяжении свободно перемещаются в поровых каналах и фазовая проницаемость нефти увеличивается.  Рисунок 2 – закачка воздуха в пласт При растворении в нефти СО2 вязкость нефти уменьшается, плотность повышается, а объем значительно увеличивается: нефть как бы набухает. Увеличение объема нефти в 1,5–1,7 раза при растворении в ней СО2 вносит особенно большой вклад в повышение нефтеотдачи пластов при разработке месторождений, содержащих маловязкие нефти. При вытеснении высоковязких нефтей основной фактор, увеличивающий коэффициент вытеснения, – уменьшение вязкости нефти при растворении в ней CO2. Вязкость нефти снижается тем сильнее, чем больше ее начальное значение.  При пластовом давлении выше давления полного смешивания пластовой нефти с CO2 двуокись углерода будет вытеснять нефть, как обычный растворитель (смешивающее вытеснение). Тогда в пласте образуются три зоны: зона первоначальной пластовой нефти, переходная зона (от свойств первоначальной нефти до свойств закачиваемого агента) и зона чистого СО2. Если СО2 нагнетается в заводненную залежь, то перед зоной СО2 формируется вал нефти, вытесняющий пластовую воду. При пластовом давлении выше давления полного смешивания пластовой нефти с CO2 двуокись углерода будет вытеснять нефть, как обычный растворитель (смешивающее вытеснение). Тогда в пласте образуются три зоны: зона первоначальной пластовой нефти, переходная зона (от свойств первоначальной нефти до свойств закачиваемого агента) и зона чистого СО2. Если СО2 нагнетается в заводненную залежь, то перед зоной СО2 формируется вал нефти, вытесняющий пластовую воду.Увеличение объема нефти под воздействием растворяющегося в нем СО2 наряду с изменением вязкости жидкостей (уменьшением вязкости нефти и увеличением вязкости воды) – один из основных факторов, определяющих эффективность его применения в процессах добычи нефти и извлечения ее из заводненных пластов.  Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др. Метод основан на горении твердых порохов в Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др. Метод основан на горении твердых порохов в жидкости без каких-либо герметичных камер или защитных оболочек. Он сочетает тепловое воздействие с механическим и химическим, а именно: Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др. Метод основан на горении твердых порохов в Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др. Метод основан на горении твердых порохов в жидкости без каких-либо герметичных камер или защитных оболочек. Он сочетает тепловое воздействие с механическим и химическим, а именно:а) образующиеся газы горения под давлением (до 100 МПа) вытесняют из ствола в пласт жидкость, которая расширяет естественные и создает новые трещины; б) нагретые (180–250°С) пороховые газы, проникая в пласт, расплавляют парафин, смолы и асфальтены; в) газообразные продукты горения состоят в основном из хлористого водорода и углекислого газа; хлористый водород при наличии воды образует слабоконцентрированный солянокислотный раствор. Углекислый газ, растворяясь в нефти, снижает ее вязкость, поверхностное натяжение и увеличивает продуктивность скважины. Попеременная закачка воды и газа в продуктивные пласты. Усовершенствованной системой воздействия на нефти со сложным строением является попеременное нагнетание воды и газа в пласт. Сущность этого метода заключается в следующем. Газ, при нагнетании его в продуктивный пласт, внедряется, прежде всего в высокопроницаемые пропластки, снижает в них фазовую проницаемость для воды, вследствие чего при последующем нагнетании воды в продуктивный пласт выравнивается фронт вытеснения и тем самым повышается охват пласта воздействием. Нагнетаемая вслед за газом вода проталкивает его за счет уменьшения вязкости в малопроницаемые плотные пропластки, откуда вытеснение нефти будет происходить в результате поршневого и увлекающего вытеснения газа. Метод попеременной закачки воды и газа в пласт является вариантом импульсного воздействия на пласт, так как в этом случае создаются более благоприятные условия для проявления капиллярных сил вследствие двукратного увеличения поверхностного натяжения воды на границе с нефтью. Частичное растворение газа в нефти, уменьшая ее вязкость, также способствует повышению эффективности процесса вытеснения нефти водой. В условиях трещиноватого пласта эти процессы будут идти эффективнее, так как растворимость газа и гравитационное перераспределение вытесняющего агента в нефти усиливаются: растворимость - вследствие увеличения поверхности контакта, а гравитационное перераспределение - за счет свободы потоков в открытых трещинах. Гравитационное перераспределение по мощности пласта нефти и нагнетаемого газа создает условие, препятствующее опережающему обводнению пласта по подошве в залежах с высокой вязкостью нефти. Кроме того, утилизация попутного газа на ранней стадии разработки, ввиду отсутствия потребителей, решает одну из важных задач охраны окружающей среды и недр. По данным исследовательских и опытно-промышленных работ конечное нефтеизвлечение при попеременной закачке воды и газа в пласт увеличивается на 8-10%. Дальнейшее промышленное внедрение этого метода сдерживается отсутствием малогабаритных на высокое давление и производительность компрессоров. 1.2 Характеристика процесса вытеснения нефти углеводородным газом  Вытеснение нефти газом может быть как несмешивающимся, так и смешивающимся (без существования границы раздела фаз). Смесимость газа с нефтью в пластовых условиях достигается только в случае легкой нефти (плотность дегазированной нефти менее 800 кг/м3) при давлении нагнетания сухого углеводородного газа около или более 25 МПа, обогащенного газа - 15-20 МПа. С улучшением смесимости повышается нефтеотдача. Вытеснение нефти газом может быть как несмешивающимся, так и смешивающимся (без существования границы раздела фаз). Смесимость газа с нефтью в пластовых условиях достигается только в случае легкой нефти (плотность дегазированной нефти менее 800 кг/м3) при давлении нагнетания сухого углеводородного газа около или более 25 МПа, обогащенного газа - 15-20 МПа. С улучшением смесимости повышается нефтеотдача. Применение углеводородного газа определилось трудностями или отрицательными последствиями закачки воды (наличием в пласте набухающих в воде глин; малой проницаемостью пород и, как следствие, недостаточной приемистостью нагнетательных скважин). Применение углеводородного газа определилось трудностями или отрицательными последствиями закачки воды (наличием в пласте набухающих в воде глин; малой проницаемостью пород и, как следствие, недостаточной приемистостью нагнетательных скважин).Основными критериями эффективности процесса закачки газа можно назвать: углы падения пластов: при углах более 15° закачка газа в сводовую часть, при меньших – площадная закачка (в пологих структурах затруднено гравитационное разделение газа и нефти); глубину залегания пласта: при малой глубине и высоких давлениях нагнетания возможны прорывы газа в вышележащие пласты (нарушение герметичности залежи), а при большой глубине требуются очень высокие давления нагнетания, что не всегда технически осуществимо и экономически оправдано; однородность пласта по проницаемости и невысокую вязкость нефти: проявляется проницаемостная и вязкостная неустойчивость вытеснения и преждевременные прорывы газа в добывающие скважины; гидродинамическую замкнутость залежи, что исключает утечки. Для нагнетания можно использовать нефтяной газ, природный газ соседних газовых месторождений или газ из магистральных газопроводов. Технологическая схема нагнетания сухого нефтяного газа приведена на рисунке 3. При использовании природного газа очистка и подготовка его проводятся на газовом промысле, как и для магистрального транспорта.  Рисунок 3 - Технологическая схема закачки нефтяного газа. I - продукция нефтяных скважин; II - газ в нагнетательные скважины; III -газ на местное потребление; IV - нефть потребителю; V -вода; 1 - сепаратор высокого давления; 2 - газоочиститель (от воды и мехпримесей); 3 -компрессор высокого давления (компрессорная станция); 4 -установка комплексной подготовки нефти; 5 -отбензинивающая установка (газоперерабатывающий завод); 6 - компрессор низкого давления Приемистость скважин устанавливают опытным путем или рассчитывают по формуле дебита газовой скважины, умножая расчетное значение на опытный коэффициент. Для поддержания давления на существующем уровне общий расход нагнетаемого газа должен равняться сумме дебитов нефти, газа и воды, приведенных к пластовым условиям разделив общий расход на приемистость одной скважины, можно определить число газонагнетательных скважин. Забойное давление вычисляется с учетом потерь давления на трение и давление столба газа. Обычно давление нагнетания на 15-20% выше пластового.  Преждевременные прорывы газа резко снижают эффективность процесса вытеснения и увеличивают энергетические затраты. Их выявляют путем контроля за газовым фактором и химическим составом газа. Для предупреждения прорывов газа уменьшают отборы жидкости из скважин вплоть до остановки тех, в которых отмечается прорыв, снижают объем нагнетаемого газа, вместе с газом закачивают жидкость, проводят циклическую закачку газа. Преждевременные прорывы газа резко снижают эффективность процесса вытеснения и увеличивают энергетические затраты. Их выявляют путем контроля за газовым фактором и химическим составом газа. Для предупреждения прорывов газа уменьшают отборы жидкости из скважин вплоть до остановки тех, в которых отмечается прорыв, снижают объем нагнетаемого газа, вместе с газом закачивают жидкость, проводят циклическую закачку газа. Добавка сжиженных газов в сухой газ, состоящий преимущественно из метана, позволяет достичь полного смешивания полученного обогащенного газа с разной нефтью при сравнительно небольших пластовых давлениях (10-20 МПа). Однако, применение сжиженных газов ограничено их высокой стоимостью. Добавка сжиженных газов в сухой газ, состоящий преимущественно из метана, позволяет достичь полного смешивания полученного обогащенного газа с разной нефтью при сравнительно небольших пластовых давлениях (10-20 МПа). Однако, применение сжиженных газов ограничено их высокой стоимостью.Закачка газа высокого давления. Метод заключается в создании в пласте оторочки легких углеводородов на границе с нефтью. Это обеспечивает процесс смешивающегося вытеснения нефти. При этом между вытесняющей и вытесняемой жидкостями не возникают капиллярные эффекты, происходит экстракция нефти вытесняющим агентом. При закачке газа в пологозалегающие пласты отмечается неравномерность вытеснения, обусловленная гравитационным разделением нефти и газа. Поэтому для закачки газа высокого давления более предпочтительны пласты с большими углами залегания, рифовые и куполообразные залежи. Закачка газа высокого давления находит применение в пластах с низкой проницаемостью, в которых заводнение по технико-экономическим условиям не эффективно. Отрицательное влияние на эффективность процесса оказывает неоднородность пласта и особенно послойная неоднородность. Закачиваемый газ прорывает образовавшуюся оторочку смешивающегося вытеснения и, в силу более высокой фазовой проницаемости, по пропласткам высокой проницаемости доходит до добывающих скважин, снижая общую эффективность вытеснения. Коэффициент вытеснения нефти растворителями в зоне смешивающегося вытеснения может достигать 90 — 95%. Однако за счет низкой вязкости растворителей (по сравнению с вязкостью нефти) коэффициент охвата пласта вытеснением растворителями обычно ниже, чем при вытеснении водой. 1.3 Обустройство промысла при осуществлении ППД закачкой газа Разработка газоконденсатных месторождений - комплекс работ по извлечению газоконденсатной смеси из пласта-коллектора. Осуществляется на газоконденсатном месторождении посредством реализации определённой системы разработки - размещением на площади газоносности и структуре необходимого числа эксплуатационных, нагнетательных, наблюдательных и пьезометрических скважин, соблюдением порядка ввода их в эксплуатацию и поддержанием необходимых технологических режимов эксплуатации скважин.  Добываемая газоконденсатная смесь на поверхности подвергается промысловой обработке. Для этого применяется соответствующая система обустройства газоконденсатного промысла, включающая поверхностное оборудование для сбора газоконденсатной смеси, разделения её на газ и конденсат, отделения сопутствующих ценных компонентов, очистки, осушки, компримирования газа и подачи его потребителю или в магистральный газопровод, а также первичной переработки конденсата (разделение на фракции) и транспортирования его на конденсатный завод. Добываемая газоконденсатная смесь на поверхности подвергается промысловой обработке. Для этого применяется соответствующая система обустройства газоконденсатного промысла, включающая поверхностное оборудование для сбора газоконденсатной смеси, разделения её на газ и конденсат, отделения сопутствующих ценных компонентов, очистки, осушки, компримирования газа и подачи его потребителю или в магистральный газопровод, а также первичной переработки конденсата (разделение на фракции) и транспортирования его на конденсатный завод.Под рациональной системой разработки газовых месторождений и обустройства промысла понимается система, при которой обеспечивается заданная добыча газа, конденсата и сопутствующих ценных компонентов с оптимальными технико-экономическими показателями и коэффициентом газо- и конденсатоотдачи при соблюдении условий охраны недр и окружающей среды. Разработка газовых месторождений характеризуется следующими основными технологическими и технико-экономическими показателями: зависимостями изменения во времени среднего пластового давления, забойных и устьевых давлений по скважинам, необходимого числа скважин и мощности компрессорных станций, объёмов поступающей в залежь пластовой воды, технологическими параметрами системы обустройства промысла, а также необходимыми уровнями капитальных вложений и эксплуатационных расходов, себестоимостью добычи газа и конденсата. Изменение этих показателей в значительной мере зависит от режима газоконденсатной залежи. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся наземные объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа, идентифицируемые в соответствии со следующим перечнем: - кустовая площадка; - одиночная добывающая скважина; - нефтегазосборный трубопровод; - участок закачки рабочего агента для поддержания пластового давления, в том числе кустовая насосная станция; - промысловый трубопровод транспорта нефти, газа и конденсата от площадок до врезок в магистральные трубопроводы (или до других площадок подготовки); -вспомогательные объекты, технологически связанные с перечисленными выше: замерные установки, растворные узлы, нефтешламонакопители, объекты систем пожаротушения, водоснабжения и водоотведения и другие технологические сооружения, необходимые для функционирования объектов обустройства.  При проектировании объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений наряду с положениями настоящего свода правил следует руководствоваться другими нормативными документами по пожарной безопасности. При проектировании объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений наряду с положениями настоящего свода правил следует руководствоваться другими нормативными документами по пожарной безопасности.1.4 Проблемы в системе ППД закачкой газа Поддержание пластового давления закачкой газа необходимо осуществлять в том случае, когда условия закачки пресной воды неблагоприятны. Это касается терригенных нефтенасыщенных объектов разработки, в составе которых имеется значительное количество глинистого материала, разбухающего при контакте с пресной водой. В этом случае заводнение оказывается не только неэффективным, но и создает серьезные проблемы, связанные с низкой приемистостью нагнетательных скважин, которая во времени значительно снижается вплоть до нуля. В подобных коллекторах предпочтительной является закачка газа, который практически не взаимодействует с составляющими породами коллектора. Следует четко понимать, что энергетически процесс закачки газа менее эффективен в сравнении с закачкой воды по следующим причинам:  1. Так как плотность компримированного газа кратно меньше плотности воды, гидростатическое давление на забое газонагнетательной скважины всегда меньше такового при закачке воды (при прочих равных условиях). Для достижения необходимой репрессии, определяемой объемом закачиваемого газа, необходимо увеличивать забойное давление за счет увеличения устьевого давления, что приводит к необходимости увеличивать рабочее давление на компрессорной станции и затраты на компримирование газа. 1. Так как плотность компримированного газа кратно меньше плотности воды, гидростатическое давление на забое газонагнетательной скважины всегда меньше такового при закачке воды (при прочих равных условиях). Для достижения необходимой репрессии, определяемой объемом закачиваемого газа, необходимо увеличивать забойное давление за счет увеличения устьевого давления, что приводит к необходимости увеличивать рабочее давление на компрессорной станции и затраты на компримирование газа. 2. Обладая высокой в сравнении с водой сжимаемостью, объем компримируемого газа (для заданного забойного давления) должен быть существенно большим, чем объем воды, что также приводит к возрастанию затрат на компримирование. 3. Закачиваемый углеводородный газ при контакте с нефтью частично растворяется в ней, что приводит к необходимости увеличения объема газа. Указанные причины являются существенными, поэтому ППД закачкой газа при разработке нефтяных месторождений не нашло широкомасштабного применения. Основным вопросом при реализации ППД закачкой газа является вопрос расчета объема закачиваемого газа, приведенного к пластовым условиям (Pпл и Tпл). Реализация ППД закачкой газа невозможно без строительства компрессорной станции с соответствующими компрессорными машинами и системой их обслуживания, что требует значительных капитальных вложений. Если в районе разрабатываемого нефтяного месторождения имеется достаточно мощный источник углеводородного газа высокого давления, то система ППД существенно упрощается и становится менее капиталоемкой. Газонагнетательные скважины могут иметь конструкцию, отличающуюся от конструкции водонагнетательных скважин, что связано с особенностями закачки отличного от воды рабочего агента. Кроме углеводородного газа, в качестве источника закачки для ППД может использоваться диоксид углерода или азот. На этом можно было бы закончить рассмотрение вопроса управления выработкой запасов путем ППД, если рассматривать этот элемент изолированно от других взаимосвязанных элементов общей добывающей системы.   2. РАСЧЕТНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 2.1 Определение пластового давления в нефтяной и газовой скважинах Рассчитать пластовое давление в безводной остановленной нефтяной скважине для следующих условий: Глубина скважины, Lс = 2650 м;  Интервал перфорации, hф = 2635м; Интервал перфорации, hф = 2635м;Устьевое давление нефтяной скважины, Ру = 2,3 МПа; Устьевое давление газовой скважины, Руг = 10 МПа; Измеренный статический уровень, hст = 340 м; Обводненность, nв = 25%; Плотность воды, ρводы. = 1105 кг/м3; Плотность нефти, ρпл.н. = 815 кг/м3; Относительная плотность газа, ρг = 0,8 кг/м3; Средняя температура в скважине, Тср = 300К; Коэффициент сверхсжимаемости газа, z = 0,75. Решение. Пластовое давление в нефтяной скважине вычисляется по формуле:  где g – ускорение свободного падения, м/с, ( g = 9,8 м/с).  Отсюда  Найдем пластовое давление в газовой скважине:   Отсюда  2.2 Определение коэффициента растворимости газа в нефти  Определить коэффициент растворимости газа α, если в объеме нефти V =1 000 м3, при абсолютном давлении Р абс = 20 МПа растворенный газ имеет объем Vг =18104 м3, приведенный к нормальным условиям. Определить коэффициент растворимости газа α, если в объеме нефти V =1 000 м3, при абсолютном давлении Р абс = 20 МПа растворенный газ имеет объем Vг =18104 м3, приведенный к нормальным условиям.Приближенно приняв растворимость газа изменяющейся по линейному закону Генри, получим: α = Vг / Рабс · Vн ; (м3/м3МПа) (4) тогда α = 18104/20·106 ·1 000 = 4·10-6 Ответ: коэффициент растворимости газа в нефти равен α = 4·10-6 .  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение ЗаключениеВ продуктивных коллекторах, в составе которых присутствует много глинистого материала, разбухающего при его смачивании пресной водой, закачка воды для ППД, как правило, неэффективна. Нагнетательные скважины обладают очень низкой поглотительной способностью с большим затуханием приемистости, требует специальной обработки воды и высоких давлений нагнетания. Однако в этих же условиях закачка сухого углеводородного газа, не взаимодействующего с породами коллектора, может оказаться достаточно эффективной, так как при этом обеспечиваются технически приемлемые параметры процесса, такие как приемистость и давление. Наиболее благоприятными объектами для проведения процесса поддержания или восстановления пластового давления при помощи нагнетания в пласт газа или воздуха являются пласты с крутыми углами падения, имеющие хорошую проницаемость и однородность состава пород и насыщенные маловязкой нефтью. Вытеснение нефти газом может быть как несмешивающимся, так и смешивающимся (без существования границы раздела фаз). Смесимость газа с нефтью в пластовых условиях достигается только в случае легкой нефти (плотность дегазированной нефти менее 800 кг/м3) при давлении нагнетания сухого углеводородного газа около или более 25 МПа, обогащенного газа - 15-20 МПа. С улучшением смесимости повышается нефтеотдача. Поддержание пластового давления закачкой газа необходимо осуществлять в том случае, когда условия закачки пресной воды неблагоприятны. Это касается терригенных нефтенасыщенных объектов разработки, в составе которых имеется значительное количество глинистого материала, разбухающего при контакте с пресной водой. Список литературы  1. Гиматудинов, Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта[Текст]: учебник / Ш.К. Гиматудинов - Москва: Альянс, 2014.-311с. 1. Гиматудинов, Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта[Текст]: учебник / Ш.К. Гиматудинов - Москва: Альянс, 2014.-311с. 2. Иванова, М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа [Текст]:учебник. / М.М. Иванова - Москва: Альянс, 2014.- 422с. 3. Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Текст]: учеб. пособие./ Б.В. Покрепин - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 318с. 4. Санду, С.Ф. Оператор по исследованию скважин. [Электронный ресурс]/ учебное пособие / Санду С.Ф. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 120 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701636 (ЭБС Znanium). Интернет – ресурсы: 1. Новые технологии разработки нефтяных месторождений [Электронный ресурс] // федеральный портал "Российское образование". - Электронные данные. - Заглавие с домашней страницы Интернета. - Режим доступа : http://www.tatneft.ru/technolog.htm 2. Расчеты физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды [Электронный ресурс] // федеральный портал "Российское образование". - Электронные данные. - Заглавие с домашней страницы Интернета. - Режим доступа: http://oilbook.narod.ru/door/door2/573.htm -- 20.2 Кб -- 02.06.2007 |