Пластовые воды. Классификация. Характеристика. Примеры.. Реферат Нефтегаз гидромеханика. Законтурное заводнение 3 Приконтурное заводнение 3 Внутриконтурное заводнение 4

Скачать 1.19 Mb. Скачать 1.19 Mb.

|

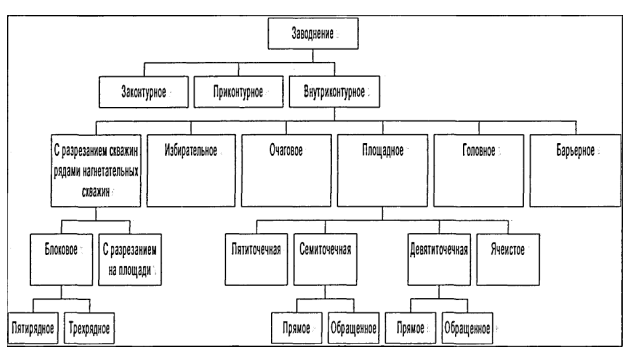

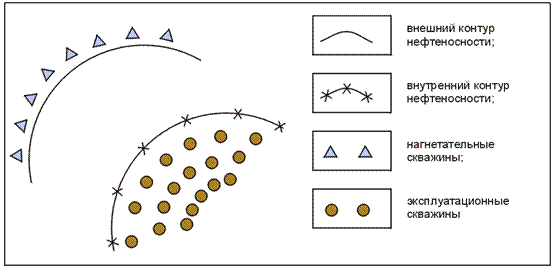

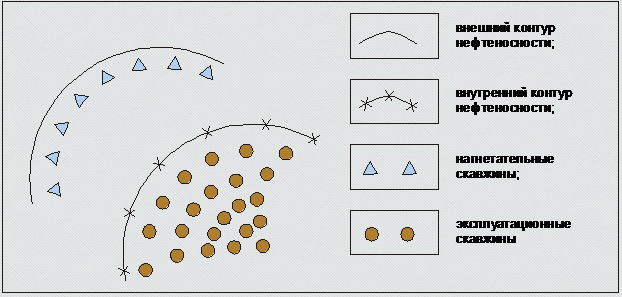

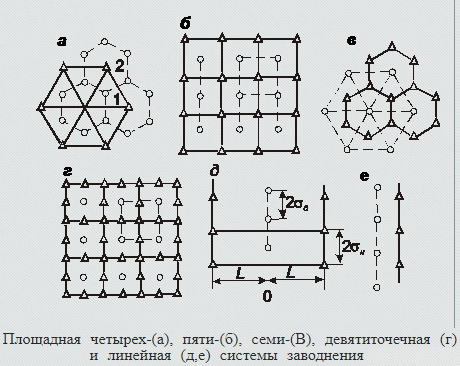

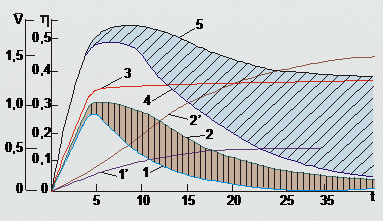

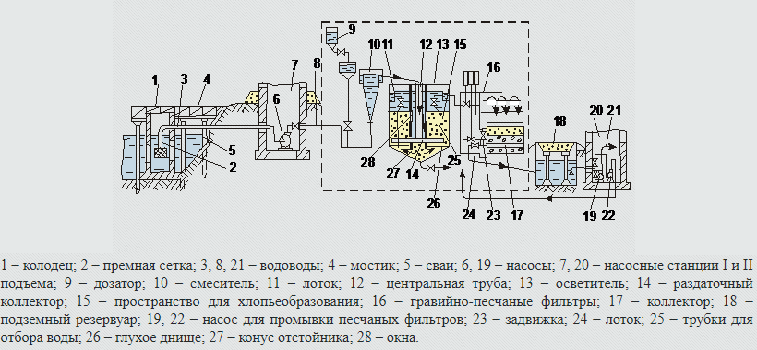

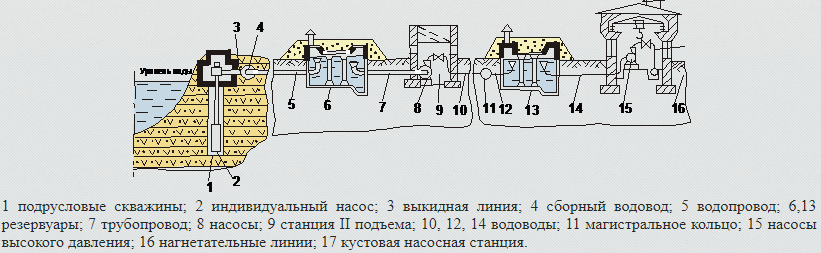

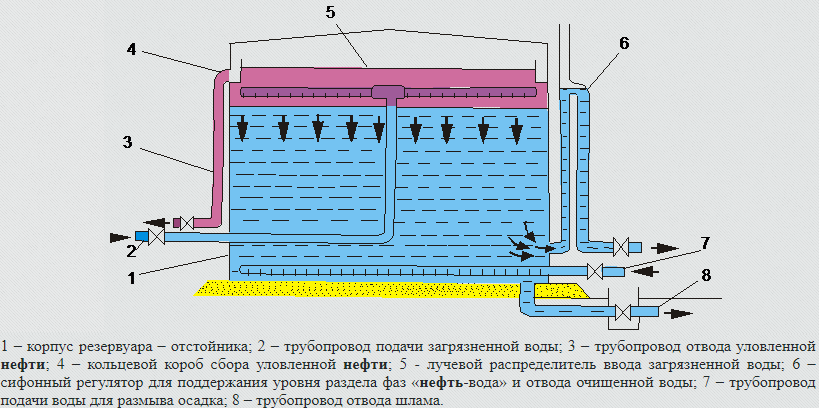

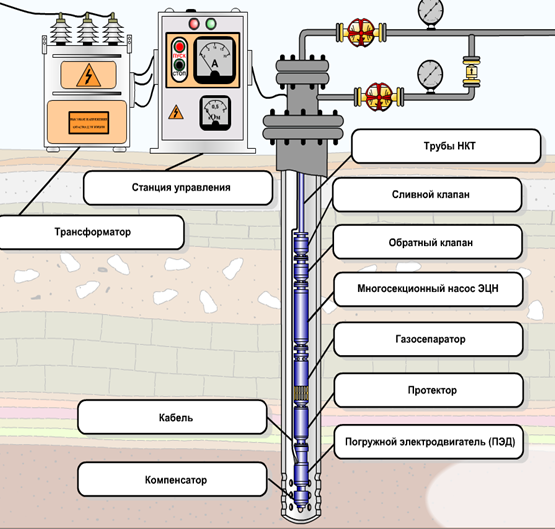

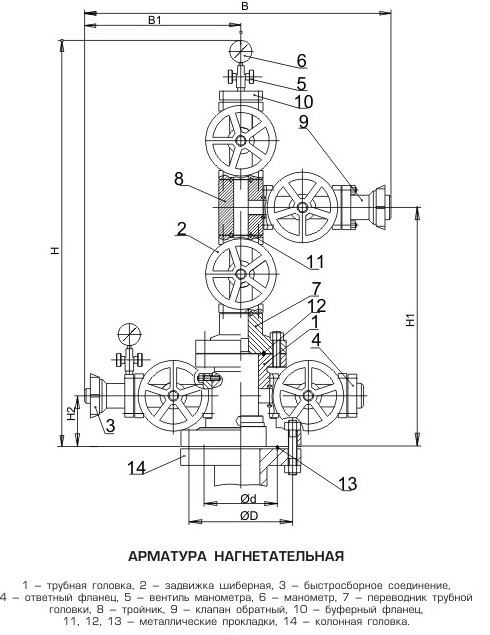

ОглавлениеВведение 2 Законтурное заводнение 3 Приконтурное заводнение 3 Внутриконтурное заводнение 4 Свойства и качество нагнетаемой в пласт воды 8 Подготовка вод наземных источников 10 Подготовка сточных пластовых вод 11 Оборудование для закачки воды 13 Водораспределительная система 13 Насосные станции и установки для закачки воды 13 Водораспределительные пункты 14 Нагнетательные трубопроводы 15 Оборудование нагнетательных скважин 15 Обслуживание нагнетательных скважин 16 Требования к системе ППД 17 Требования к нагнетательной скважине и закачиваемой воде 18 Освоение, эксплуатация и исследование нагнетательных скважин 19 Нормирование объёмов закачкой к учету закачиваемой воды 20 Заключение 21 Список использованной литературы 22 ВведениеЗАВОДНЕНИЕ - это основной, высокопотенциальный метод воздействия на пласты, заключающийся в быстром восполнении природных энергетических ресурсов путём закачки воды через нагнетательные скважины. С начала развития нефтяной промышленности до 40-х годов ХХ века залежи нефти разрабатывались на режимах истощения, при которых извлекали не более 25% нефти от начальных запасов. Редко встречался естественный водонапорный режим. Отбор остаточных запасов производился с помощью так называемых вторичных методов добычи нефти – закачки воздуха и горячей газо-воздушной смеси, вакуум-процесса и др. С конца 40-х годов начался качественно новый этап в развитии технологии нефтедобычи – интенсивное внедрение заводнения как на энергетически истощённых (вторичный метод добычи нефти), так и на вводимых в разработку (первичный метод) месторождениях.  Рис. 1. Классификация систем заводнения пластов В настоящее время заводнение это наиболее интенсивный и экономически эффективный способ воздействия, позволяющий значительно уменьшить количество добывающих скважин, увеличить их дебит, снизить затраты на 1 т добываемой нефти. В зависимости от расположения нагнетательных скважин по отношению к залежи нефти различают (Рис. 1): законтурное, приконтурное и внутриконтурное заводнение. На многих месторождениях применяют сочетание этих разновидностей. Законтурное заводнениеНедостаточное продвижение контурных вод в процессе разработки, не компенсирующее отбор нефти из залежи, сопровождающееся снижением пластового давления и уменьшением дебитов скважин, обусловило возникновение метода законтурного заводнения. Сущность этого явления заключается в быстром восполнении природных энергетических ресурсов, расходуемых на продвижение нефти к забоям эксплуатационных скважин. С этой целью поддержание пластового давления производится закачкой воды через нагнетательные скважины, расположенные за пределами нефтеносной части продуктивного пласта в зоне, занятой водой (за внешним контуром нефтеносности) (Рис. 2). При этом, линию нагнетания намечают на некотором расстоянии за внешним контуром нефтеносности.  Рис. 2. Схема размещения скважин при законтурном заводнении. Приконтурное заводнениеПриконтурное заводнение применяется для пластов с сильно пониженной проницаемостью в законтурной части. При нем нагнетательные скважины бурятся в водонефтяной зоне пласта между внутренним и внешним контурами нефтеносности (Рис. 3).  Рис. 3. Схема размещения скважин при приконтурном заводнении. Внутриконтурное заводнениеПолученные результаты законтурного заводнения нефтяных пластов вызвали дальнейшее усовершенствование разработки нефтяных месторождений и привели к целесообразности использования внутриконтурного заводнения, особенно крупных месторождений, с разрезанием пластов рядами нагнетательных скважин на отдельные площади или блоки. скважина заводнение наземный источник При внутриконтурном заводнении поддержание или восстановление баланса пластовой энергии осуществляется закачкой воды непосредственно в нефтенасыщенную часть пласта (Рис. 1). В России применяют следующие виды внутриконтурного заводнения: 1. разрезание залежи нефти рядами нагнетательных скважин на отдельные площадки; 2. барьерное заводнение; 3. разрезание на отдельные блоки самостоятельной разработки; 4. сводовое заводнение; 5. очаговое заводнение; 6. площадное заводнение. Система заводнения с разрезанием залежи на отдельные площади применяется на крупных месторождениях платформенного типа с широкими водонефтяными зонами. Эти зоны отрезают от основной части залежи и разрабатывают по самостоятельной системе. На средних и небольших по размеру залежах применяют поперечное разрезание их рядами нагнетательных скважин на блоки (блоковое заводнение). Ширина площадей и блоков выбирается с учётом соотношения вязкостей и прерывистости пластов (литологического замещения) в пределах до 3–4 км, внутри размещают нечётное число рядов добывающих скважин (не более 5–7). В результате дальнейших исследований, исходя из опыта разработки, было установлено, что наиболее целесообразно применять разрезание разрабатываемых пластов рядами нагнетательных скважин в блоке (полосе) находилось не более пяти рядов добывающих скважин. Так возникла современная разновидность рядных систем – блоковые системы разработки нефтяных месторождений: однорядная, трёхрядная и пятирядная. Использование систем разработки с внутриконтурным разрезанием позволило в 2–2.5 раза увеличить темпы разработки по сравнению с законтурным заводнение, существенно улучшить технико-экономические показатели разработки. Блоковые рядные системы нашли большое применение при разработке нефтяных месторождений во многих нефтедобывающих районах, особенно в Западной Сибири. В дальнейшем, с целью расположения резервных скважин, интенсификации и регулирования разработки месторождений, стали применять схемы очагового и избирательного заводнения, при использовании которых нагнетательные и добывающие скважины располагают не в соответствии с принятой упорядоченной системой разработки, а на отдельных участках пластов. В настоящее время это наиболее интенсивный и экономичный способ воздействия на продуктивные пласты. По характеру взаимного расположения нефтедобывающих и водонагнетательных скважин различают несколько разновидностей внутриконтурного заводнения: А) Сводовое заводнение. При нем ряд нагнетательных скважин размещают на своде структуры или вблизи него. Если размеры залежи превышают оптимальные, то это заводнение сочетают с законтурным. Сводовое заводнение подразделяется на: Б) Осевое заводнение предусматривает поддержание пластового давления путём расположения нагнетательных скважин вдоль длинной оси структуры. Полагают, что такой метод заводнения может быть избран в связи со значительным ухудшением проницаемости в периферийной части залежи или с резко ухудшенной проницаемостью в законтурной части. В) Кольцевое заводнение - ряд нагнетательных скважин с радиусом, приблизительно равным 0.4 радиуса залежи, разрезает залежь на центральную и кольцевую площади. Г) Центральное заводнение как разновидность кольцевого (вдоль окружности радиусом 200–300 м размещают 4–6 нагнетательных скважин, а внутри её имеется одна или несколько добывающих скважин). Д) Очаговое заводнение в настоящее время применяется в качестве дополнительного мероприятия к основной системе заводнения. Оно осуществляется на участках залежи, из которых в связи с неоднородным строением пласта, линзовидным характером залегания песчаных тел и другими причинами, запасы нефти не вырабатываются. Положение нагнетательных и добывающих скважин определяется таким образом, чтобы способствовать более полному охвату воздействием нефтяной залежи. Количество очагов заводнения определяется размерами нефтеносной площади. Также используется в сочетании с законтурным и особенно внутриконтурным заводнение для выработки запасов нефти из участков, не охваченных основными системами. Е) Избирательное заводнение применяется в случае залежей с резко выраженной неоднородностью пластов. Особенность этого вида заводнения заключается в том, что в начале скважины бурят по равномерной квадратной сетке без разделения на эксплуатационные и нагнетательные, а после исследования и некоторого периода разработки из их числа выбирают наиболее эффективные нагнетательные скважины. Благодаря этому, при меньшем их числе реализуется максимально интенсивная система заводнения и достигается более полный охват заводнение. Ж) Площадное заводнение характеризуется рассредоточенной закачкой воды в залежь по всей площади её нефтеносности. Площадные системы заводнения по числу скважино-точек каждого элемента залежи с расположенной в его центре одной добывающей скважиной могут быть четырёх-, пяти-, семи- и девятиточечные, также линейные (Рис. 5).  Рис. 5. Площадная 4, 5, 7, 9 точечная и линейная система заводнения (с выделенными элементами) Обратите внимание, что: a) “Обычная” схема имеет только одну добывающую скважину. b) “Обращённая” схема имеет одну нагнетательную скважину. “Обычная 4-точечная” ≈ “Обращённая 7-точечная”. c) “Обычная” схема – одну добывающую скважину окружают несколько (>1) нагнетательных скважин. d) Схема может быть “регулярная” или “скошенная”. Пятиточечная схема размещения скважин, как наиболее часто используемая модель при заводнении, характеризуется следующими параметрами: 1. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим – 1:1. 2. Элемент площадной системы – квадрат. 3. Одинаковое расстояние между скважинами. 4. Высокий коэффициент вытеснения. Обычная пятиточечная схема и обращённая пятиточечная схема идентичны. Пятиточечная схема – это особый случай смещённого линейного режима с квадратной схемой бурения. Семииточечная схема размещения скважин характеризуется следующими параметрами: 1. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обычная) – 2:1. 2. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обращённая) – 1:2. 3. Элемент площадной системы – равносторонний треугольник Данная схема не имеет широкого применения по причине неравномерного расстояния между скважинами. Если используется, то наиболее предпочтительной является обращённая схема – имеет больше добывающих, чем нагнетательных скважин. Может использоваться при пробном заводнении при обычной схеме, потому что в таком случае имеется хороший контроль потока (легко определить направление по которому вода прорывается быстрее всего). Девятиточечная схема размещения скважин характеризуется следующими параметрами: 1. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обычная) – 3:1. 2. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим (обращённая) – 1:3. 3. Элемент площадной системы – квадрат. Вторая по популярности схема, которая используется при заводнении, характеризуется высоким коэффициентом вытеснения. В обращённых схемах разница в расстоянии от нагнетательной скважины до угловых и боковых скважин ведёт к трудностям, связанным с прорывами воды, так как в угловые скважины из нагнетательной скважины поступает меньше жидкости. Предпочтительна обращённая схема – больше добывающих, чем нагнетательных скважин. Четырёхточечная схема размещения скважин характеризуется следующими параметрами: 1. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим – 2:1. 2. Элемент площадной системы – равносторонний треугольник. Регулярная четырёхточечная и обращённая семиточечная являются практически идентичными схемами размещения скважин. Линейная схема размещения скважин повторяется через регулярные интервалы по пласту. Располагая нагнетательные или добывающие скважины как можно ближе друг к другу или увеличивая расстояние между нагнетательными и добывающими скважинами можно увеличить эффективность вытеснения по площади (выражается в % КИН) на момент прорыва. Т.е. увеличивая d/a можно увеличить эффективность вытеснения по площади, потому что увеличение “d” и снижение “а” в результате даёт фронт продвижения воды более похожий на вертикальную плоскость (если смотреть со стороны добывающих скважин). Четырёхточечная схема размещения скважин характеризуется следующими параметрами: 1. Отношение числа нагнетательных скважин к добывающим – 1:1. 2. Элемент площадной системы (прямая схема) – прямоугольник. 3. Элемент площадной системы (смещённая схема) – смещённые ряды скважин. Прямая линейная схема – все скважины расположены в прямоугольной сетке. Смещённая линейная схема – добывающие скважины смещены от нагнетательных скважин на ½ схемы. Смещённая линейная схема имеет большую эффективность вытеснения по площади, чем прямая линейная. Свойства и качество нагнетаемой в пласт водыПоддержание пластового давления (ППД) заводнение требует использования больших объёмов качественной воды. Решение проблемы водоснабжения сводится к изысканию надёжного и водообильного источника (с оценкой запасов и возможных расходов воды), обоснованию качества воды и разработке технологии её подготовки. Расход закачиваемой воды определяется стадией разработки месторождения (рис. 10).  Рис. 10 Динамика относительного отбора жидкости, нагнетания воды, потребности в воде ν и нефтеотдачи η во времени (по М.Л. Сургучёву) 1, 1́́ - соответственно добыча нефти и нефтеотдача при режиме растворенного газа; 2,2́, 3 – соответственно добыча нефти, нефтеотдача и отбор жидкости при заводнении; 4 – потребность в воде при полном возврате сточных вод; 5 – расход нагнетания воды. Штриховка: вертикальная – эффект в добыче нефти от заводнения; косая экономии (возврат) воды. Источники закачиваемой воды могут быть разными. В настоящее время, на различных промыслах используют воды: открытых водоёмов (рек, озёр, водохранилищ, морей ); грунтовые ( подрусловые и артезианские ); глубинные ( нижних и верхних глубинных водоносных горизонтов); сточные (схема ниже). Грунтовые воды характеризуются значительным многообразием химического состава (минерализация 100 – 200 мг / л) , небольшим содержанием взвешенных частиц. Воды открытых водоёмов значительно уступают по качеству, содержат большое количество механических примесей ( глины или песка ), особенно в период ливней и паводков, снеготаяния, способны вызвать набухание глин. Воды глубинных водоносных горизонтов в большей степени минерализованы и часто не требуют дополнительной подготовки. Сточные воды состоят в основном из пластовых, добываемых вместе с нефтью, пресных, подаваемых в установки подготовки нефти и ливневых вод. Они минерализованы ( 15 – 3000 г / л ) и обладают хорошими нефтевытесняющими свойствами. Но содержат большое количество эмульгированной нефти, механических примесей, а также диоксида углерода и сероводорода. Источник воды выбирают на основе данных технико-экономического анализа с учётом технологии водоподготовки. На юрских продуктивных объектах месторождений Западной Сибири в качестве рабочего агента в основном используют воду аптальбсеноманского горизонта. Воды аптсеноманского комплекса имеют практически повсеместное распространение, хлоридно-натриевые, слабощелочные, солёные с минерализацией 10 г / л. Воды стабильны к выпадению карбонатов кальция, возможным является выпадение гидроокиси железа. Состав вод устойчив во времени. При смешении с пластовой водой они практически не дают осадка. Требования к воде нагнетаемой в пласт меняются в зависимости от: 1) свойств продуктивного горизонта (пласта); 2) от его строения и неоднородности; 3) от типа закачиваемой жидкости; 4) от характера решаемых промысловых задач. Классические требования, предъявляемые к нагнетаемой в продуктивный пласт воде представлены в фундаментальной Справочной книге для добычи нефти ( 1974 г.) и сформулированы следующим образом: • невысокое содержание механических примесей; • незначительное содержание эмульгированной нефти; • коррозионная инертность по отношению к напорным и распредели-тельным трубопроводам, насосам, скважинному оборудованию нагнетательных скважин; • отсутствие в воде сероводорода, диоксида углерода, водорослей, микроорганизмов инициирующих интенсивное развитие коррозии оборудования и существенное снижение приёмистости нагнетательных скважин. Устанавливать единые нормы по качеству воды для закачки в пласты нецелесообразно. Допустимое содержание механических примесей и эмульгированной нефти принимают с учётом проницаемости и трещиноватости пород до 5 – 50 мг/ л , причём с увеличением трещиноватости повышается допустимое содержание. Диаметр фильтрационных каналов должен быть в 3 – 6 раз больше диаметра частиц. Пригодность воды оценивается в лаборатории (стандартный анализ состава и свойств, опыты по затуханию фильтрации через естественный керн ) и пробной закачкой в пласт. Особое внимание при закачке в пласт «первичной» или «повторной» воды уделяют составу солей и их содержанию. Химический состав сопоставляют с составом пластовой воды с целью выяснения степени совместимости этих жидкостей в пластовых условиях. Состав и содержание минеральных солей в воде оценивается по методике шестикомпонентного анализа на положительные ионы кальция (Ca 2 + ), магния. (Mg 2 +) и натрия ( Na 2+) и отрицательные ионы хлора (Cl - ), сульфата (SO4 2-) и группы HSO3 - . Помимо ионного анализа определяют плотность воды, рН и др. показатели. Допустимые значения перечисленных показателей обычно устанавливают индивидуально для каждого объекта разработки (месторождения, залежи). Индивидуального подхода требуют и отдельные составляющие объекта разработки. Подготовка вод наземных источниковОсновной целью подготовки воды является достижение необходимых эксплуатационных свойств ( способность к нефтевытеснению, вязкость, способность обеспечивать заданный коэффициент охвата пласта) и удаление компонентов, вызывающих снижение коэффициента приёмистости, ухудшение качества нефти, негативное воздействие на пласт. Также при приготовлении воды для закачки в пласт «гасятся» те её свойства, которые могут вызвать нежелательные химические реакции в пласте. В зависимости от требований к закачиваемой воде, а также экологических и технико-экономических условий воды наземных источников подготавливаются двумя способами – с подрусловым и с открытым отбором воды. При открытом отборе из наземного источника (рис. 11 ) непосредственно в водоёме сооружается подводный колодец, в который помещается приёмная сетка насоса первого подъёма, который перекачивает освобождённую от грубых механических примесей воду на установку очистки  Рис. 11 Схема отбора воды из открытого водоёма с водоочистной станцией Подрусловый способ подготовки осуществляется по двум схемам – с вакуумным и с насосным отбором. При вакуумном или сифонном водоотборе в непосредственной близости от водоёма сооружается подрусловая скважина, в которую через грунтовую подушку фильтруется вода наземного источника.  Рис. 13 Схема водозабора с индивидуальным насосным агрегатом Подготовка сточных пластовых водСточные воды, используемые в целях поддержания пластового давления состоят на 85 – 90 % из добытой пластовой воды. В нефтедобывающей промышленности применяются как специально разработанные методы подготовки сточных пластовых вод, так и заимствованные из смежных отраслей, применяющих крупнотоннажные системы очистки воды. Наиболее часто применяют следующие методы: • отстаивание воды; • фильтрование воды через пористые или иные среды; • флотация; • коалесценция; • центробежное разделение; • диспергирование; • удаление примесей поглотителями; • озонирование. В качестве технических средств для отстаивания воды используют резервуары отстойники, нефтеловушки, пескоотделители и пруды-отстойники. Резервуары-отстойники обеспечивают очистку стойной воды по герметизированной схеме. В зависимости от производительности, качества сырья и требований к очищенной воде применяют резервуары различной вместимости (от 200 до 5 000 м 3)с разнообразной начинкой и обвязкой. На рис. 14 приведена конструкция отстойника, разработанная на базе нефтяных стальных резервуаров объёмом 1000, 2000 и 5000 м 3 .  Рис. 14 Отстойник для очистки нефтепромысловых сточных вод Нефтеловушки обеспечивают отделение значительной части углеводородных компонентов и механических примесей. Размеры нефтеловушки проектируются исходя из скорости движения потока 5 – 10 мм/с и длительности пребывания воды в ней около 2 ч. Пескоотделители обеспечивают отделение крупной фракции механических примесей с размерами свыше 250 мкм. В составе сточных пластовых вод доля этой фракции, как правило, невелика и в большинстве реализованных проектов подготовки сточных вод пескоотделители не включены. Пруды-отстойники (шламосборники, аварийные амбары) предназначены для отделения углеводородных компонентов и механических примесей. Расчётное время отстаивания составляет около 2 сут. Пруд – отстойник представляет собой земляное сооружение длиной до 200 м , шириной по зеркалу воды до 40 м и глубиной 1,5 – 2,5 м и обычно состоит из двух последовательно соединённых секций. Центробежное отделение примесей – метод, отделения примесей за счёт центробежной силы. Флотация сточных пластовых вод это метод, позволяющий проводить доочистку сточной воды до содержания примесей 4-30 мг/л. Все способы и технические средства подготовки и очистки сточных пластовых вод реализуются в различных технологических схемах. Наибольшее распространение получили: 1) установки предварительного сброса воды; 2) системы очистки сточной воды в составе комплексной установки по подготовке промысловой продукции; 3) установки по очистке пластовой воды в системе восстановления (увеличения) приёмистости нагнетательных скважин; 4) комплексные установки по очистке сточных промысловых вод. Оборудование для закачки водыРазличные технологические жидкости нагнетаются в пласт посредством одинакового оборудования. Основными элементами оборудования для закачки воды служат насосные станции, водораспределительные системы, водораспределительные пункты, водоводы, нагнетательные скважины. Водораспределительная системаВ состав водораспределительной системы входит комплекс трубопроводов, насосного и др. специального оборудования нефтяных промыслов для подачи воды к нагнетательным скважинам. Водораспределительные системы бывают нескольких типов. Кольцевые водораспределительные системы строят на значительных по площади месторождениях (круглой или овальной формы). Они отличаются наиболее высокой надёжностью ввиду наличия специальных перемычек, позволяющих оперативно исключать из схемы аварийные участки. В комплекс сооружений водораспределительной системы входят: • водоочистная станция; • магистральные и подводящие водоводы; • подземные резервуары чистой воды; • кустовые насосные станции; • железобетонные распределительные колодцы; • водоводы высокого давления; • нагнетательные линии и скважины. Одна кустовая насосная станция обеспечивает водой до 10 нагнетательных скважин, работает на полном автоматическом режиме. Для предотвращения коррозионного оборудования, особенно при закачке сточных вод, на кустовых насосных станциях устанавливают дозировочные насосы подачи ингибиторов коррозии в водоводы высокого давления Насосные станции и установки для закачки водыДля закачки воды используются насосные станции и установки, базирующиеся в основном на центробежных поршневых насосных агрегатов (рис. 16)  Рис. 16 Установки погружного центробежного электронасоса К насосным станциям, называемым кустовыми насосными станциями (КНС), подключается до нескольких десятков нагнетательных скважин. Наибольшее развитие получили кустовые насосные станции блочного исполнения. Выделяются блочные кустовые насосные станции(БКНС) на базе центробежных насосов ЦНС-180 и ЦНС-500. Состав БКНС в зависимости от типа и от числа насосов. Водораспределительные пунктыВодораспределительные пункты (ВПР) по своему техническому оснащению идентичны блоку напорной гребёнки; к дополнительным элементам относятся оборудование для отопления ВРП, приборы КИПиА. В отличие от блока напорной гребёнки ВРП размещается на значительном удалении от БКНС, как бы приближается к зоне концентрированного расположения группы нагнетательных скважин. В этом случае достигается наибольшая экономия протяжённости высоконапорных трубопроводов. Но и при обычном расположении нагнетательных скважин строительство ВРП обеспечивает снижение металлоёмкости, особенно при большом числе скважин, подключённых к одной КНС. Другими словами, ВРП целесообразно сооружать в условиях относительно не высокой приёмистости отдельных нагнетательных скважин. Обычно к ВРП подключаются четыре-шесть нагнетательных скважин. В помещении ВРП (6х6 м; или 6х9 м) размещаются отключающие задвижки и диафрагмы с дифманометрами для замера расхода технологической жидкости, закачиваемой в каждую нагнетательную скважину. Помещение ВРП которое относится к классу взрывоопасности В-16, оборудуется вытяжной вентиляцией для проветривания помещения перед входом обслуживающего персонала. Электрические печи обеспечивают в зимнее время температуру воздуха внутри помещения не ниже 50 С. Нагнетательные трубопроводыТрубопроводы, соединяющие кустовые насосные станции с водораспределительными пунктами и нагнетательными скважинами, обычно сооружают из бесшовных стальных труб: - горячекатаных по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 8732-78; - холоднотянутых по ГОСТ 8733-87 и ГОСТ 8734-75. Применяются также бесшовные стальные трубы с различными защитными покрытиями внутренней поверхности. Оборудование нагнетательных скважинУстье нагнетательной скважины оборудуется стандартной арматурой, рассчитанной на максимальное ожидаемое при закачке технологических жидкостей давление (рис. 17). Арматура должна обеспечивать герметичность скважины, подвеску насосно-компрессорных труб, процессы восстановления приёмистости, измерение давления и приёмистости скважины. Наиболее часто используют арматуру типа 1АНЛ-60-200 или АН1-65-210 с проходным сечением фонтанной ёлки 60-65 мм на рабочем давление до 20 МПа. Вода от кустовой насосной станции подаётся через тройник устьевой арматуры в НКТ, нейтральная (буферная) жидкость через отросток крестовика в затрубное пространство. Выбор параметров НКТ нагнетательных скважин осуществляют исходя из условий механической прочности и допустимых потерь напора при закачке ТЖ. Расход закачиваемой в нагнетательную скважину технологической жидкости регулируется штуцером или регулятором расхода, например типа 1УР-50 с условным диаметром 50 мм, рассчитанным на автоматическое регулирование расхода в пределах от 50 до 1600 м3/сут при рабочем давлении до 21 МПа. Расход измеряют расходомерами различных типов. Например, расходомер конструкции института Гипротюменнефтегаз включает в себя датчик шарикового типа марки РШ-4 и интегратор расхода ИРЖ-1 или ИРЖ-2.  Рис. 17 Арматура нагнетательная АНК 1 Обслуживание нагнетательных скважинОбслуживание нагнетательных скважин осуществляют операторы по поддержанию рабочего давления. Нагнетательные скважины обслуживаются ежедневно. При обслуживании нагнетательных скважин контролируются: - рабочее (линейное) и устьевое давление; - работа контрольно-измерительных приборов и аппаратуры; - состояние запорной арматуры и фланцевых соединений; - состояние защитных устройств; Методы контроля за ППД Широко внедрённые методы заводнения при эксплуатации нефтяных месторождений вызвали необходимость непрерывного контроля режима разработки залежи. В практике нефтепромысловых работ многочисленные задачи решаются, в основном, геофизическими методами. Основные задачи данной проблемы можно сгруппировать в следующие группы: • контроль за продвижением контура нефтегазоносности и перемещением ВНК и ГВК; • выявление обводнённых слоёв и прослоев; • определение характера жидкости, притекающей к забою; • оценка приёмистости пластов и интенсивности притока жидкости из различных их частей; • контроль технического состояния эксплуатационных и нагнетательных скважин и ряд других задач, возникающих в процессе разработки. Геофизические исследования для контроля за разработкой залежи проводятся в скважинах эксплуатационного фонда: фонтанирующих, оборудованных глубинными насосами, нагнетательных, контрольных, пьезометрических и остановленных на ремонт. Современные приборы ( диаметром 25 – 50 мм ) дают возможность проводить измерения через колонну насосно-компрессорных труб в процессе фонтанирования или через серповидный зазор между штангами глубинного насоса и обсадной колонной. Требования к системе ППДСовременные нормы и требования к системам ППД сформулированы и отражены в Правилах разработки нефтяных и газонефтяных месторождений и заключаются в нижеследующем. Требование к системам поддержания пластового давления заводнение 1. Проектирование сооружений системы ППД должно предусматривать рациональное размещение и централизацию технологических объектов и водоводов на площади месторождения с учётом рельефа местности и климатических условий, использование новой техники и блочно-комплектных конструкций заводского изготовления, автоматизацию основных технологических процессов, максимальное сокращение капитальных и эксплуатационных затрат, надёжный учёт закачиваемой в продуктивные пласты воды по каждой скважине, обеспечение необходимых свойств воды и контроль её качества. 2. Система ППД должна обеспечивать: • объёмы закачки воды в продуктивные пласты и давления её нагнетания по скважинам участка, объектам разработки и месторождения в целом в соответствии с технологическими схемами и проектами разработки; • подготовку закачиваемой воды до кондиций ( по составу, физикохимическим свойствам, содержанию мехпримесей, кислорода, микроорганизмов), удовлетворяющих требованиям технологических схем и проектов разработки; • возможность систематических замеров приёмистости скважин, учёта закачки воды как по каждой скважине, их группам, по пластам и объектам разработки, так и по месторождению в целом, контроль её качества; • герметичность и надёжность эксплуатации, применение замкнутого цикла водоподготовки и заводнения с использованием сточных вод; • возможность изменения режимов закачки воды в скважины, проведения ГРП и ОПЗ с целью повышения приёмистости пластов, охвата их заводнение, регулирования процесса вытеснения нефти к забоям эксплуатационных скважин. 3. Мощности сооружений систем заводнения должны обеспечить осуществление максимальной закачки по каждому технологическому блоку (площадке ) разработки. Требования к нагнетательной скважине и закачиваемой воде1. Параметры бурового раствора при вскрытии продуктивных пластов в нагнетательных скважинах должны соответствовать требованиям, предусмотренным в проектах на строительство данной категории скважин. 2. Конструкции нагнетательных скважин (диаметры их обсадных колонн, высота подъёма цемента и др.) обосновываются в технологических проектных документах на разработку месторождений. Они должны обеспечивать: • возможность закачки предусмотренных в проектах объёмов воды и проведение геолого-технических мероприятий при заданных рабочих давлениях; • производство всех видов ремонта и исследований с использованием соответствующего оборудования, аппаратуры, приборов и инструмента; • надёжное разобщение пластов и объектов разработки. 3. Для обеспечения запроектированных показателей приёмистости и охвата закачкой всего вскрытого продуктивного разреза конструкция забоя нагнетательной скважины должна быть такой, чтобы фильтрующая поверхность пласта была максимально открытой. 4. Физико-химические свойства воды, закачиваемой в пласт должны обеспечивать продолжительную устойчивую приёмистость пласта и высокую нефтеотмывающую способность, не ухудшая свойств нефти, газа и пласта. 5. Используемая для заводнения пласта вода по своим свойствам должна быть совместима с пластовой водой, породой коллектора и вытесняемой нефтью ( не вызывать образование осадка в пласте и эксплуатационном оборудовании ). Требования к качеству закачиваемой воды определяются проектными технологическими документами на разработку, в которых допустимое содержание в воде механических и химических примесей, железа в окисной форме, нефтепродуктов, кислорода, водорослей и микроорганизмов устанавливается в зависимости от коллекторских свойств и литологической характеристики продуктивных пластов, разбухаемости глинистых частиц, конкретные способы, техно логия очистки и подготовки воды обосновываются в проектах обустройства месторождения, подлежат строгому соблюдению при осуществлении процесса заводнения. 6. При закачке в пласты сточных или других коррозионно-агрессивных вод для защиты водоёмов, обсадных колонн скважин и другого эксплуатационного оборудования от коррозии применяются защитные покрытия, ингибиторы коррозии, герметизация затрубного пространства и т.д. Защита от коррозии должна быть определена в проекте обустройства. 7. Нестабильные воды, склонные к выделению и отложению солей в сооружениях системы ППД , в пласте и оборудовании добывающих скважин перед закачкой в пласты должны обрабатываться ингибиторами солеотложения. 8. Для приготовления закачиваемых в пласт водных растворов ПАВ, кислот, щелочей и полимеров следует использовать воду, исключающую деструкцию реагентов и не образующую с ними соединений, способных выделяться в осадок после контакта с пластовой водой, породой коллектора и вытесняемой нефтью. Освоение, эксплуатация и исследование нагнетательных скважин1. Освоение нагнетательных скважин под закачку воды производится по плану, составленному геолого-технической службой и утверждённому руководством НГДП. 2. Перед освоением нагнетательных скважин (расположенных внутри контура нефтеносности) под закачку, они, как правило, должны отрабатываться «на нефть» с подключением их к нефтяным коллекторам ( с целью очистки призабойной зоны ). Эти скважины осваиваются под закачку в порядке и сроках, предусмотренных в технологических схемах и проектах разработки. 3. Освоение нагнетательных скважин в зависимости от геолого-физических характеристик продуктивных пластов и других промысловых условий может проводится различными методами: свабированием с последующей закачкой воды при максимальном давлении насосов, установленных на КНС; созданием высокой депрессии на пласт (понижением уровня в стволе скважины) с последующим нагнетанием воды; аэрацией жидкости в процессе обратной промывки скважин; периодическим нагнетанием воды в пласт под высоким давлением и сбросом её самоизливом (метод гидросвабирования); продавливанием воды в пласт при давлениях, значительно превышающих рабочее давление нагнетания; ГРП в комплексе с гидропескоструйной перфорацией; обработкой призабойных зон кислотами, растворами ПАВ; применением тепловых методов обработки призабойной зоны (для внутриконтурных скважин). 4. По каждой нагнетательной скважине в НГДП должна вестись систематическая документация, отражающая все показатели её эксплуатации, проведенные геолого-технические мероприятия, проверку герметичности устья и эксплуатационной колонны. 5. В процессе эксплуатации и освоения нагнетательных скважин осуществляется весь комплекс исследований с целью контроля за разработкой, установления и проверки выполнения технологического режима работы и технического состояния скважин. 6. В процессе эксплуатации с помощью забойных и поверхностных приборов должен проводиться постоянный контроль за приемистостью нагнетательных скважин, давлением нагнетания и охватом пластов заводнённым по толщине. 7. Пластовое давление, фильтрационные свойства пласта и коэффициенты приёмистости скважин определяются исследованиями скважин методами восстановления или падения забойного давления и установившихся пробных закачек в период освоения и эксплуатации скважин. 8. Взаимодействие скважин и пути перемещения по пласту перемещаемой воды изучаются по динамике изменения давления на различных участках пласта, гидропрослушиванием, геофизическими методами, добавкой в закачиваемую воду индикаторов и наблюдением за их появлением в продукции добывающих скважин. 9. Оценка эффективности мероприятий по регулированию закачки воды по разрезу производится с помощью глубинных расходомеров, метода радиоактивных изотопов или высокочувствительных термометров. 10. Периодичность и объем исследовательских работ в нагнетательных скважинах устанавливается объединением в соответствии с утверждённым обязательным комплексом промыслово-геофизических и гидродинамических исследований, с учётом требований технологического проектного документа на разработку. Нормирование объёмов закачкой к учету закачиваемой воды1. Нормы закачки воды в отдельные пласты и скважины должны в сумме составлять объем закачки по эксплуатационному объекту в целом, установленный проектом (технологической схемой) его разработки. 2. При больших размерах площади нефтеносности и значительной зональной неоднородности пласта нормы закачки воды устанавливаются сначала для групп нагнетательных скважин, расположенных на участках, затем – для отдельных скважин. При таком методе нормирования нефтеносная площадь должна быть условно поделена на участки. Расчленение площади производится в технологических проектах на основе детального изучения строения пластов с учётом возможного взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин. Норма закачки воды в каждую группу нагнетательных скважин устанавливается соответственно прогнозируемому в технологическом документе на разработку суммарному отбору жидкости из добывающих скважин соответствующего участка. Сумма норм закачки в нагнетательные скважины каждого участка должна составлять участковую норму закачки, а сумма участковых норм – норму закачки по объекту в целом. 3. Для многопластового объекта разработки норма закачки воды для объекта в целом должна быть распределена между отдельными пластами. Норма закачки в отдельные пласты должна обеспечить получение предусмотренных для каждого пласта объёмов отбора жидкости. При раздельной закачке воды в пласты многопластового объекта через самостоятельные системы нагнетательных скважин нормы для каждой из скважин определяются как и при однопластовом объекте, исходя из нормы закачки в пласт, вскрытый данной системой скважин. При совместной закачке воды в несколько пластов норма для каждой нагнетательной скважины слагается из норм для этой скважины, установленных по каждому из пластов, при этом контроль за распределением закачиваемой воды по пластам производится с помощью глубинных расходомеров. 4. При значительной локальной неоднородности пластов многопластового объекта с большой площадью нефтеносности необходимо осуществлять нормирование закачки по каждому из пластов в отдельности – сначала для участков с различной характеристикой, а затем для отдельных нагнетательных скважин. 5. Нормы закачки воды по скважинам и в скважинах по пластам устанавливаются один раз в квартал и оформляются в виде технологического режима эксплуатации нагнетательных скважин. В этом документе, помимо норм закачки, указываются давления нагнетания и необходимые мероприятия по обеспечению установленных норм. Технологический режим эксплуатации нагнетательных скважин составляется цехом поддержания пластового давления совместно с геологическими группами нефтегазодобывающих управлений и утверждается главным инженером и главным геологом этих управлений. 6. В зависимости от принятой системы заводнения, в проектном документе даётся обоснование величины оттока нагнетаемой воды за контур нефтеносности по годам освоения заводнения. Величина потерь должна систематически уточняться промысловыми исследованиями и отражаться в авторском надзоре. ЗаключениеВ настоящее время заводнение это наиболее интенсивный и экономически эффективный способ воздействия, позволяющий значительно уменьшить количество добывающих скважин, увеличить их дебит, снизить затраты на 1 т добываемой нефти. Список использованной литературы1. Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991. 2. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. Учебник для ВУЗов.- Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис». 2001 - 544 с. 3. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. – Москва – Ижевск: Институт компьютерных исследований; Удмуртский госуниверситет, 2005. – 720 с. 4. Иванова М.М., Дементьев Л.Ф., Чоловский И.П. "Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа" Москва, Недра, 1985 г. стр. 216-259. 5. Бакиров И.М. К вопросу классификации систем заводнения.- Тезисы докладов межрегиональной научнопрактической конференции, посвященной 60-летию начала разработки месторождений нефти в Татарстане и 50- летию г. Альметьевска. - Альметьевск. - 2003. – c 54. 6. Крылов А.П., "Основные принципы разработки нефтяных залежей с применением нагнетания рабочего агента в пласт". Труды МНИ, выпуск 12, Гостопнтехиздат, 1953 г. 7. Маскет М., "Физические основы технологии добычи нефти". Гостоптехиздат, 1953 г. 8. Фазлыев Р.Т., "Площадное заводнение нефтяных месторождений " Москва, Недра, 1979 г. стр.47-88 |