чс. шакуров 1 (2). Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций

Скачать 190.93 Kb. Скачать 190.93 Kb.

|

|

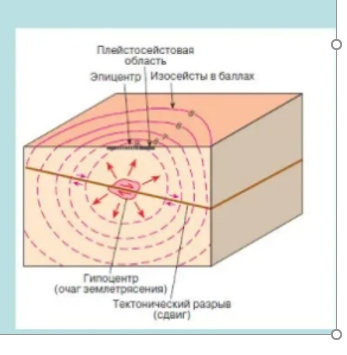

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ос, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. По природе возникновения: -природные, связаны с проявлением стихийных сил природы (землетрясения, вулканы, цунами, бури и т.д.); -техногенные, связаны с техническими объектами (пожар, взрывы, обрушение зданий, выброс радиоактивных веществ и т.д.); -экологические, связаны с аномальными изменениями биосферы и природной среды (опустынивание, деградация почвы, загрязнение среды, разрушение озонового слоя и т.д.); -биологические, связаны с распространением инфекционных заболеваний людей, животных и поражением с/х растений (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии и т.д.); -социальные, связаны с общественными событиями (терроризм, насилие, бандитизм, наркомания, алкоголизм, войны, и т.д.); -антропогенные, являются следствием ошибочных действий людей; -комбинированные, включают несколько причин возникновения ЧС. По масштабу: -локального характера (территория обьекта/организации.не бол10 погибших); -муниципального хар-ра (тер-я 1 муниципального образования, не бол50по) ; -межмуниципального характера (тер-я 2х или более муниц.округов, расположенных на территории одного субьекта РФ, или внутригородских территорий города, не более 50); -регионального характера (тер-я 1субьекта РФ, 50-500 погибших); -межрегионального характера (тер-я 2х и более субьектов РФ, 50-500погиб); -федерального характера (свыше 500 погибших). По степени внезапности: -внезапные (непрогнозируемые); -ожидаемые (прогнозируемые). По скорости распространения: -взрывные; -стремительные; -скоротечные; -плавные. По продолжительности действия: -кратковременные; -затяжные. По возможности предотвращения: -неизбежные; -предотвращаемые. По причине возникновения: -преднамеренные (умышленные); -непреднамеренные (неумышленные). По ведомственной принадлежности: -промышленные; -строительные; -транспортные; -сельскохозяйственные; -жилищно-коммунальные; -лесного хозяйства; Классификация ЧС, характерные для крупных промышленных центров, по основным признакам. 1. Природные (ГОСТ 22.0.03)- те, которые Связаны с опасн.природ. явлениями и стих. бедствиями (геокосмические, геофиз., Метеоролог., Гидролог., Сейсмические, природные пожары и ТД.) 2. Техногенные (ГОСТ 22.0.05) связаны с техническими объектами ((пожар, взрывы, обрушение зданий, выброс радиоактивных веществ и т.д.); 3. Биолого-социальные (ГОСТ 22.0.04.)- те, которые связаны с нарушениями нормальных условий жизни и деятельности людей 4. Военные. -по масштабу распространения -по временному признаку -по причинам возникновения -по скорости развития -по возможности предотвращения ЧС -по ведомственной принадлежности Характерные условия возникновения ЧС. Типовые стадии (фазы) развитии ЧС любого типа. Критерии признака чрезвычайной ситуации Возникновение ЧС обусловлено наличием остаточного риска. Условия возникновения ЧС: наличие источника риска (давления, взрывчатых, ядовитых, РВ); действия фактора риска (выброс газа, взрыв, возгорание); нахождение в очаге поражения людей, с/х животных и угодий. Если только все факторы есть, то С явл-тся Ч. Источниками возникновения ЧС могут быть опасные природные явления, техногенные происшествия, особо опасные инфекционные заболевания людей и животных, а также современные средства поражения. ЧС любого типа в своем развитии проходят четыре типовые стадии (фазы). Первая – стадия накопления отклонений от нормального состояния или процесса. Стадия зарождения ЧС. Может длиться сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия. Вторая – инициирование ЧС. Параметры доходят до критических значений. Третья – процесс ЧС, во время которого происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества), оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и природную среду. Четвертая – стадия затухания, которая хронологически охватывает период от перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации ЧС, до полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий. включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. последствий. Эта фаза может по времени начинаться еще до завершения третьей фазы. Продолжительность этой стадии может составлять годы, а то и десятилетия. Согласно классификации (постановлением N 304) основными критерии - колво людей, погибших и получивших вред здоровью, и размер ущерба ОПС и материального ущерба 4. Дать определение и краткую характеристику техногенной ЧС. Техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и ОПС. Один из признаков - реально существующая угроза для жизни и здоровья людей и животных, находящихся в ближайшей зоне поражения. Часто протекают с выбросом загрязняющих веществ в ОС. Причины возникновения - в человеческом факторе. Это просчеты, ошибки, использование некачественных материалов, недостаточный уровень безопасности некоторых объектов, недисциплинированность, халатность и недостаточная квалификация персонала. По независящим от человека причинам подобного рода аварии могут возникать и в случае природных катаклизмов: цунами, шквалистые ветры и ливни, оползни, землетрясения, удары молний. 2011 – фукусима 1 в японии из-за землетр 5. Классификация Чрезвычайных ситуации техногенного характера по характеру явлений. транспортные аварии — аварии на автомобильном, жд, авиационном, морском, и других видах транспорта. пожары и взрывы — в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании. аварии с выбросом ХОВ, при их производстве, переработке, транспортировке. аварии с выбросом РОВ — аварии на АЭС, аварии с боеприпасами, аварии при транспортировке и хранении радиоактивных веществ. аварии с выбросом БВ — аварии на предприятиях использующих БОВ, а также при их транспортировке. внезапное обрушение зданий — обрушение зданий, коммуникаций, производственных сооружений. аварии на электроэнеогетических системах — аварии на электростанциях и транспортных электроконтактных сетях. аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения — аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения. аварии на очистных сооружениях сточных вод и промышленных отходов. гидродинамические аварии — прорыв платин дамб, шлюзов. 6. Аварии на химически опасных объектах. Классификация. Краткая характеристика. Химически опасный объект — объект, на котором хранят, разрабатывают, используют или транспортируют опасные хим вва, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или хим заражение людей, с/х животных и растений, а также хим заражение ОПС. Типовые химически опасные объекты определяются по таким признакам как: количество, токсичность и технология хранения АХОВ(аварийно хим опасные вва) или ОВ. По производственному признаку ХОО(хим опасн объекты) делятся на объекты производящие или потребляющие АХОВ (ОВ). Главным поражающим фактором при авариях на ХОО является хим заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, находящихся в зоне действия АХОВ (ОВ). Масштабы хим заражения хар-ся размерами зон заражения (токсодоз): зоны смертельных токсодоз; зоны выводящих из строя токсодоз; зоны пороговых токсодоз. Аварийные выбросы АХОВ могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке или переработке. Классификация аварий на ХОО: 1. Аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологической схемы, инженерных сооружений, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и для восстановления требуются специальные деньги от вышестоящих организаций. 2. Аварии, в результате которых повреждено основное или вспомогательное техническое оборудование, инженерные сооружения, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и для восстановления производства требуются затраты более нормативной суммы на плановый капитальный ремонт, но не требуются специальные ассигнования вышестоящих инстанций. 7. Аварии на радиационно-опасных объектах. Краткая характеристика. Авария на радиационном объекте (радиационная авария) – это опасное происшествие на радиационно-опасном объекте (РОО), приводящее к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. Причины: неисправность оборудования, неправильные действия персонала, стихийные бедствия и т.п. К РОО относятся: предприятия ядерного топливного цикла (урановой и радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов); атомные станции (атомные электрические, атомные теплоэлектроцентрали, атомные теплоснабжения); объекты с ядерными энергетическими установками (корабельные и космические ядерные энергетические установки, ядерные боеприпасы и склады для их хранения). Аварии на РОО подразделяются на: проектные – аварии, для которых проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограниченные последствия аварии установленными пределами (как правило, с частичной разгерметизацией, но без оплавления активной зоны); запроектные – аварии, вызываемые не учитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающиеся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности и реализацией ошибочных решений персонала, приводящих к тяжелым последствиям (сопровождаются частичным или полным расплавлением активной зоны). Аварии, вызываемые малоизученными источниками и сценариями их развития (падение на объекты космических тел, террористические акты), с самыми тяжелыми последствиями. 8. Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах. Краткая характеристика. Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) — предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вва, а также жд и трубопроводный транспорт как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов. По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В. Категория А — нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов. Категория Б — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц. Категория В — деревообрабатывающие, столярные, модельные, лесопильные производства. Категория Г — склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива. Категория Д — склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других продуктов. Все строительные материалы и конструкции из них подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. К авариям на ПВОО относятся: пожары с последующим взрывом газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов, топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ и взрывы чаще всего в результате свободного истечения легковоспламеняющихся взрывоопасных жидкостей или газов, приводящие к возникновению многочисленных очагов пожаров. К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: воздушная ударная волна с образованием осколочных полей, тепловое и световое излучение и, как следствие, загрязнение воздуха в очаге поражения угарным газом и ХОВ. 9. Аварии на транспорте, на гидродинамических опасных объектах, на комунальноэнергетических сетях. Краткая характеристика. Транспортная авария – это авария транспортного средства, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб ОПС. Гидродинамически опасный объект (ГОО) – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. Прорыв плотины является начальной фазой гидродинамической аварии и представляет собой процесс образования прорана. Виды аварий на гидродинамически опасных объектах: Гидродинамические аварии – аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления. Затопление прибрежных территорий с находящимися на них населенными пунктами, хоз объектами может наступить в результате разрушения гидротехнических сооружений (плотин, дамб), расположенных выше по течению реки. Затопления – это покрытие территории водой. Гидродинамически опасными объектами называют сооружения или естественные образования, создающие разницу уровней воды до и после них. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного фронта: плотины, запруды, дамбы, бассейны и уравнительные резервуары, гидроузлы, малые гидроэлектростанций и сооружения, входящие в состав инженерной защиты городов и с/х угодий. Гидродинамические сооружения напорного фронта подразделяют на постоянные и временные. Постоянными называют гидротехнические сооружения, используемые для выполнения каких-либо технологических задач. К временным относят сооружения, используемые в период строительства и ремонта постоянных гидротехнических сооружений. Причинами аварий сопровождающихся прорывом гидротехнических сооружений напорного фронта и затоплением прибрежных территорий, чаще всего бывают: разрушения основания сооружения и недостаточность водосбросов; воздействие сил природы (землятресения, урагана, обвала, оползня); конструктивные дефекты, нарушение правил эксплуатации и воздействие паводков. Аварии на коммунально-энергетических сетях. Водоснабжение. Наиболее часто аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. Подземные трубопроводы разрушаются во время землятресений, оползней, и большей частью, от коррозии и ветхости. Канализация. Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в водопровод, что приводит к различным инфекционным заболеваниям. Газоснабжение. Особую опасность представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов и промышленных предприятий. Причины: старение и ветхость материала, деформация почвы. Электроснабжение. Почти при всех стихийных бедствиях страдают воздушные линии электропередач, реже здания, сооружения трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве проводов почти всегда возникают короткие замыкания, а они, в свою очередь, приводят пожарам. Теплоснабжение. Причины нарушения теплоснабжения: отключение электроэнергии, прекращение подачи воды, выход из строя котельного оборудования, прорыв теплотрассы. 10. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Источники ЧС природного происхождения. Геологические (землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины) Метеорологические (ураганы, бури, снежные бури, смерчи) Гидрологические (наводнения, заторы, зажоры, нагоны, цунами) Природные пожары (лесные, торфяные, степные) Космические (астероиды, кометы, излучение, межпланетная гравитация) 11. Классификация природных ЧС на основе Постановления правительства РФ от 13 .09.1996. Согласно этому документу, ЧС в зависимости от масштаба и тяжести последствий подразделяются на: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные. Локальная — это такая ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Местная — пострадало свыше 10, но не более 50 человек Территориальная — пострадало свыше 50, но не более 500 человек, Региональная - нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. Федеральная — свыше 500, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, Трансграничная — поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом, затрагивает территорию РФ. 12. Оценка и прогноз природного риска в РФ. Еще больший рост природного риска, в том числе на территории РФ, можно ожидать в 21в. в связи с глобальным потеплением. Наиболеее уязвимыми в РФ являются районы, распространения многолетних мерзлых пород, низменные приморские территории. Именно в этих районах в наибольшей степени возможен рост природного риска, вызванного увеличением ущерба и числа пострадавших за счет активизации криогенных (примерзание и таяние) процентов, усиления циклонической деятельности, затопления прибрежных участков. 13. Экзогенные, эндогенные процессы, приводящие к природным ЧС. Опасные явления из Космоса Эндогенные стихийные бедствия связаны с внутренней энергией Земли (землетрясения, цунами, извержения вулканов). Экзогенные стихийные бедствия обусловлены солнечной энергией и силой тяжести (наводнения, штормы, тропические штормы, оползни, засухи и др.) Эндогенные стихийные бедствия Землетрясения – подземные толчки и колебания земной коры, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре и в мантии, вызванные освобождением потенциальной энергии земных недр. Цунами – огромные, разрушительной силы волны, возникающие при локальном изменении уровня воды вследствие подводных землетрясений. Они распространяются во все стороны от места возникновения со скоростью до 1000 км/ч. Извержение вулкана – процесс, в результате которого на земную поверхность из глубины поступает лава, вулканический материал, горячие газы и пары. Этот процесс происходит время от времени. Он сопровождается землетрясением, огромными выбросами пепла, горячих газов, пара и обломков горных пород. Экзогенные стихийные бедствия Наводнение – временное затопление значительной части суши водой в результате подъема уровня в реке, озере, море или искусственном водоеме. Оно возникает из-за резкого увеличения притока талых или дождевых вод, загромождения русла реки льдом, ветрового нагона воды в устьях рек или на низких побережьях морей. Тропические штормы (ураганы, циклоны, тайфуны) возникают в тропических широтах над океаном и представляют собой движение воздушных масс (ветер) с огромной скоростью. При переходе тропических штормов с моря на сушу они сопровождаются гигантскими волнами вместе с ливнями и грозами. Штормы (нетропические или внетропические) зарождаются над океаном вне тропических широт; имеют скорость со скоростью ветра более 30 м/с. Еще их называют бурями и внешне они выглядят как громадные черные тучи, передвигающиеся с огромной скоростью. Различают следующие космические опасности и угрозы: космические лучи и электромагнитное излучение, поступающие на Землю из космоса; солнце и солнечная активность; солнечные и лунные затмения; астероиды и метеориты. 14. Опасности для населения, городов, коммуникаций, связанные с природными ЧС. Геологические чс: Землетрясения Извержения вулканов Сель Оползень Обвал Лавина Метеорологичекие чс: Ураган Смерч Шторм Буря Гидрологические чс: Наводнение Цунами Лимнологическая катастрофа Пожары (лесные, степные, торфяные) 15. Природа землетрясений. Характеристики землетрясений. Шкалы интенсивности землетрясений. Первый признак скорого землетрясения – форшоки – предваряющие колебания. Затем следуют афтершоки – основные колебания земли, предшествующие главному толчку. Период от форшоков до пикового подземного толчка может составлять несколько месяцев и даже лет. Сам пик короткий, редко превышает минуту, но его силы бывает достаточно для колоссальных разрушений. Иногда мощная катастрофа вызывает колебания в тектонической области на другом конце планеты. Основные характеристики землетрясения: Глубина очага: От глубины очага подразделяются на нормальные (h менее 70 км), промежуточные (h от 70 до 300 км), глубокофокусные (h более 300 км) Магнитуда Условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением. Интенсивность колебания поверхности земли Зависит от глубины очага и магнитуды Шкала Медведева- Шпонхойра-Карника Не ощущается Очень слабые толчки Слабое Интенсивное Довольно сильное Сильное Очень сильное Разрушительное Опустошительное Уничтожающее Катастрофа Сильная катастрофа 16. Схема параметров землетрясения. Показатели землетрясения.  Сила землетрясений на поверхности Земли зависит: - от количества высвобождаемой энергии - от отдаленности очага Основные показатели: - кинетическая энергия сейсмических волн - интенсивность и глубина очага Кинетическая энергия измеряется магнитудой землетрясения. Магнитуда – условное число М, зависящее от максимальной амплитуды смещения частиц почвы. Для оценки магнитуд существуют специальные шкалы: - шкала Рихтера - 12ти бальная международная сейсмическая шкала МSK-86 17. Ветер. Его классификация. Шкала Бофорта. Основные опасности ураганов. Ветер – это движение, перемещение воздуха параллельно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения тепла и атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого давления. Ветры различаются по интенсивности, направленности, длительности существования, прочим показателям. Главные разновидности потоков: Постоянные - движутся в неизменном направлении. В категорию входят пассаты в тропиках, западный перенос в умеренных поясах, ветра, направленные от полярных зон к умеренным областям. Возникновение ветров постоянного типа обусловлено соприкосновением областей тропического высокого, экваториального и умеренного низкого давления. Пассаты – постоянно существующие воздушные потоки, формирующиеся в тропических широтах. Устремлены к экватору. Западный перенос – постоянно господствует на территориях с умеренным климатом. Движется на восток. Сезонные - изменяют направленность в разные сезоны. Существуют местные потоки, циркулирующие на ограниченной территории, оказывающие влияние на ее климат. В зимние месяцы направлены с суши в океан, в летние – обратно. Формируются у восточного и юго-восточного берега Азии. Ветры местного уровня: Бризы, Бора, Фён, Самум, Сирокко, Зефир, Суховей, Зюйд, Нордер Сильные ветры: Ураган(тайфун), шквал, смерч(торнадо), шторм, буря Ветрам разной силы присваивают специальные названия (например, легкий, свежий, крепкий, шторм, ураган). Измеряют силу ветра в баллах по условной 12-балльной шкале Бофорта. 0 – штиль (безветрие); 1 – 3 – слабый (скорость 2 – 5 м/с); 4 – 5 – умеренный (5 – 10 м/с); 6 – 8 – сильный (10 – 18 м/с); 9 – 11 – шторм (18 – 30 м/с); 12 – ураган (более 30 м/с). Опасности ураганов: ураганные волны обрушиваются на побережье; ураган вызывает катастрофические ливни и наводнения, в зимнее время – неожиданный сход снежных лавин; метательное действие скоростного напора урагана проявляется в отрыве людей от земли, переносе их по воздуху и ударе о землю или сооружения. пожары, взрывы Бури, перенося песок, пыль или снег, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям хозяйства, а также вызывают гибель людей Смерч отрывает от земли отдельные объекты (автомобили, лёгкие дома, крыши зданий, людей, животных) . Это приводит к разрушению поднятых объектов и ранениям или гибели людей. 18. Наводнения. Виды наводнений и их характеристики. Прогнозирование наводнений. Наводне́ние — значительное затопление определённой территории земли в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде. По характеру причин возникновения все наводнения делятся на: Половодья - затопление равнинной или низинной территории в весеннее время при таянии снегов или в теплый сезон после обильных осадков. Потопы незначительны. В редких случаях бывают катастрофическими, возникают, когда осенью грунтовые породы сильно насытились влагой, а зимой крепко замерзли. Паводки - этап режима рек, повторяющийся в разные сезоны года, проявляющийся сильным, но обычно недолговременным увеличением уровня воды, провоцируемый обильными осадками или быстрым таянием снега при оттепели. Паводки отмечаются в любой период года, и этим отличаются от половодья. Заторы - нагромождение льдин в речном русле при ледоходе. Из-за явления затрудняется движение воды, изменяется поперечное водное сечение, в итоге уровень воды поднимается. Заторные наводнения обычно наблюдаются в изгибах, узких местах водотока, на отмелях, где льдины не могут перемещаться свободно. Зажоры - явление, представляющее собой скопление взрыхленного льда, наблюдается в осенние и зимние месяцы на участках водотоков, где происходит активное образование шуги при измененном уклоне течения воды. При зажорном наводнении существенно уменьшается сечение речного русла, в результате уровень воды повышается. вызванные воздействием береговых ветров; возникшие из-за прорыва гидротехнических конструкций, землетрясений, вулканической активности. Прогнозирование наводнений– это один из видов гидрологических прогнозов. В зависимости от времени гидрометеорологические прогнозы разделяются на краткосрочные (менее 12–15 дней) и долгосрочные (с большей заблаговременностью). Методы краткосрочного прогнозирования - использование закономерностей движения воды в руслах рек и закономерностей притока (стока) воды к участкам этих русел, на расчетах перемещения и трансформации водного потока по отдельным участкам реки. В результате прогнозов выдают информацию об ожидаемых максимальных расходах и уровнях воды в створах. Исходными данные - гидрографы (зависимости расходов воды от времени). Долгосрочные гидрологические прогнозы применяют для предсказания масштабов действия наводнения. Методики долгосрочного прогнозирования максимальных расходов (уровней) воды в рассматриваемых пунктах за период половодья базируются на зависимости между величиной расхода и стоком в половодье, которые устанавливаются для каждого пункта по материалам многолетних гидрометрических наблюдений. Результаты прогнозных расчетов весеннего половодья на территории страны в начале каждого года Гидрометцентр выдает пользователям в виде карт, на которых изолиниями обозначены бассейны с различными значениями возможных максимальных превышений (или снижений) уровня воды относительно среднего многолетнего уровня. Для каждого населенного пункта, попадающего в зону возможного наводнения, в соответствующем территориальном органе Госкомгидромета имеются каталоги опасных отметок уровней (расходов) воды – критических уровней воды. 19. Природные пожары. Их классификация. Основные понятия. Природный пожар — это бесконтрольный процесс горения способный к самопроизвольному неконтролируемому распространению. Открытое пламя не всегда является его характерным признаком. Иногда, это длительное тление на больших территориях. Классификация. Важнейшими факторами для классификации возгорания являются место его распространения и скорость продвижения кромки, т.е. контура горения. Это стихийное бедствие условно разделяют на: Низовые; Верховые; Почвенно-торфяные(подземные) Степные Низовые — составляют 90-95 % всех лесных пожаров. Активные пути распространения — надпочвенный покров, валежник, лесная подстилка, опавшие листья и хвоя. Полностью уничтожают лесную фауну (по скорости беглое, устойчивое) Верховые возникают как низовые, потом очень распространяются по пологу леса. На крутых склонах низовые пожары быстро перебрасываются на крону. Огонь верхового типа происходит летом. Охватывают большие территории из-за сильного ветра. Самая большая опасность верхового типа — полная гибель древостоя. Распространяется скачкообразно, с «космической» скоростью 3-5 метров/секунду. Почвенно-торфяные— самые редкие виды лесного пожара. Крайне опасны из-за длительного периода скрытого тления толщи торфяного слоя. Главный признак— беспламенное горение и выделение едкого дыма. Полностью разрушает верхний слой грунта, оголяет корни древостоя, чем вызывает его обязательную гибель.Может возникать набезторфяных грунтах при толщине лиственной или хвойной подстилки 25-50 см. Скорость распространения зависит от степени влажности тлеющего слоя. Торфяные. Опасность торфяного пожара заключается в длительном периоде тления толстого слоя торфа. Иногда этот показатель может достигать 7 метров. Способны уходить вглубь и локализироваться там до следующего засушливого периода. Длительные ливневые дожди не являются эффективным фактором воздействия на место глубинного возгорания. Степные по механизму распространения очень схожи с низовыми лесными пожарами. Более высокая скорость распространения обусловлена наличием приземного ветра и повышенной горючестью трав. Уничтожение верхнего плодородного слоя, вследствие возгорания, является причиной эрозии почвы. Возникают в засушливые периоды ранней весны, лета и поздней осени. Уничтожают птичий молодняк, заячьи гнезда, нарушают общую степную экосистему. 20. Поражающие факторы природных пожаров. Поражающими факторами природных пожаров являются:— Тепловое воздействие, вызывающее возгорание предметов и поражения людей. — Задымление больших районов, оказывающее раздражающее действие на людей, вызывающее отравление угарным газом, потерю ориентировки и затрудняющее борьбу с пожаром. — Отрицательное психологическое действие на людей. 21. Оползни, селевые потоки, снежные лавины. Дать характеристику Оползни — это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Образуются они в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Вызываются как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. Классифицируются оползни: по масштабам явления, скорости движения и активности, механизму процесса, мощности и месту образования. Сель (селевый поток) — бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Характеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движением, кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом. Непосредственными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное таяние снега, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов. Все сели по механизму зарождения подразделяются на три типа: эрозионный, прорывной и обвально-оползневый. При эрозионном вначале идет насыщение водною потока обломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта, а затем уже формируется селевая волна. Прорывной интенсивный процесс накопления воды, одновременно размываются горные породы, наступает предел и происходит прорыв водоема (озера, внутриледниковой емкости, водохранилища). Селевая масса устремляется вниз по склону или руслу реки. При обвально-оползневом происходит срыв массы водонасыщенных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной. Снежные лавины – это масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного физического воздействия и увлекающая на своем пути новые массы снега. Скорость схода от 20 до 100 м/с. Причины снежных оползней: большой объем снега на горных склонах; любые механические формы сильного воздействия (выстрелы, звуки большой громкости, толчки); высокий показатель влажности; действие землетрясений. 22. ЧС биологического характера. Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования с/х животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекционных болезней, потерь с/х животных и растений. Причинами ЧС биологического характера могут являться: - стихийное бедствие, - крупная авария или катастрофа, - разрушение объекта͵ связанного с исследованиями в области инфекционных заболевании, - привнесение в страну возбудителей с сопредельных территорий (террористический акт, военные действия). Источником биологической ЧС может служить: - опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей (эпидемия, пандемия), - животных (эпизоотия, панзоотия), - инфекционная болезнь растений (эпифитотия, панфитотия) или их вредитель. 23. Пути воздействия бактериологического оружия на человека Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными предметами — через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. В результате применения биологического оружия возможны массовые заболевания особо опасными инфекционными болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва, птичий грипп). 24. Какиережимно-ограничительные мероприятия устанавливаются в очаге биологического поражения Основными формами борьбы с эпидемиями являются обсервация и карантин. Карантин вводится при бесспорном установлении факта применения противником биологического оружия. Делается это главным образом в тех случаях, когда примененные возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и др.). Карантинный режим предусматривает полную изоляцию очага поражения от окружающего населения. На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, организуются комендантская служба и патрулирование, регулируется движение. В населенных пунктах и на объектах, где установлен карантин, организуется местная комендантская служба, осуществляется охрана инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов и др. Из районов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод животных и вывоз имущества запрещаются. В том случае, когда установленный вид возбудителя не относится к группе особо опасных, вместо карантина применяется обсервация. Она предусматривает медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий. Изоляционно-ограничительные меры при обсервации менее строгие, чем при карантине. В зонах карантина и обсервации с самого начала проведения их организуются дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Дезинфекция имеет целью обеззараживание объектов внешней среды, которые необходимы для нормальной деятельности и безопасного нахождения людей. Дезинсекция и дератизация — это мероприятия, связанные соответственно с уничтожением насекомых и истреблением грызунов, которые, как известно, являются переносчиками инфекционных заболеваний. После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводится полная санитарная обработка лиц, принимавших участие в осуществлении названных мероприятий. При необходимости организуется санитарная обработка и остального населения. 25. От каких показателей зависитбезопасность функционирования химических предприятий. От многих факторов: физико-химических свойств сырья, продуктов производства, характера технологического процесса, конструкции и надежности оборудования, условий хранения и транспортирования хим веществ, наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т.д. Кроме того, безопасность производства, использования, хранения и перевозок АХОВ в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, своевременности и качества планово-предупредительных и ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, наличия системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты, надежностью функционирования всех систем технологического процесса. 26.Пути проникновения АХОВ в организм человека. с пищей и водой (пероральный); через кожу и слизистые оболочки (кожно-резорбтивный); при вдыхании (ингаляционный). 27. Какими показателямихарактеризуется важнейшая характеристика ХОВ — токсичность. Для оценки токсичности АХОВ используют ряд характеристик, основными из которых являются концентрация и токсическая доза. Концентрация – количество вещества (АХОВ) в единице объема, массы (мг/л, г/кг, г/куб.м и т. д.). Пороговая концентрация – это минимальная концентрация, которая может вызвать ощутимый физиологический эффект. При этом пораженные ощущают лишь первичные признаки поражения и сохраняют работоспособность. ПДК в воздухе рабочей зоны – концентрация вредного вещества в воздухе, которая при ежедневной работе в течение 8 часов в день (не более 40 часов в неделю) за время всего стажа работы не может вызвать заболеваний или отклонений состояния здоровья работающих, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. Средняя смертельная концентрация в воздухе – концентрация вещества в воздухе, вызывающая гибель 50% пораженных при 2-, 4-часовом ингаляционном воздействии. Токсическая доза – количество вещества, вызывающего определенный токсический эффект. 28. На какие четыре класса опасности по степени воздействия на организм подразделяются ХОВ |