Понятие о патогенности и вирулентности бактерий. Факторы патоген. Понятие о патогенности и вирулентности бактерий. Факторы патогенности

Скачать 217.11 Kb. Скачать 217.11 Kb.

|

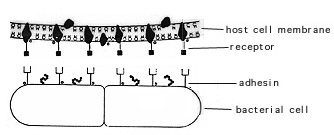

КолонизацияВторая группа включает в себя патогенные микроорга низмы, у которых обнаружены ворсинки, жгутики, пили, рибито теихоевые и липотейхоевые кислоты, липопротеиды и липополиса хариды, способствующие закреплению их в макроорганизме. Это явление названо адгезией, т. е. способностью микроба адсорбиро ваться (прилипать) на чувствительных клетках. Адгезивность хо рошо выражена у эшерихий (штаммы К-88, К-99), которые продуцируют соответствующие белковые антигены, позволяющие бактериям прикрепляться к слизистой тонких кишок, накапливаться там в больших количествах, продуцировать токсины и таким образом поражать макроорганизм. АдгезияПервые стадии инфекционного процесса, связанные с адгезией микробных клеток на чувствительных клетках и последующей их колонизацией, являются конкретными проявления вирулентных свойств любого возбудителя. Феномен адгезии состоит из нескольких этапов, в результате которых микробные клетки прикрепляются или прилипают к поверхности эпителия. С одной стороны, в этом процессе задействованы неспецифические физико-химические механизмы, обеспечивающие контакт между клетками возбудителя и организма хозяина и связанные с гидрофобностью микробных клеток, суммой энергий отталкивания и притяжения. С другой стороны, способность к адгезии определяется специфическими химическими группировками определенного строения – лигандами, находящимися на поверхности микроорганизмов, и рецепторами клеток, которые должны соответствовать друг другу. В противном случае адгезия не происходит. Адгезины, отвечающие за прилипание возбудителя к клеткам микроорганизма, очень разнообразны. Их уникальное строение, свойственное определенным видам и даже штаммам, обусловливает высокую специфичность данного процесса. Этим объясняется способность одних микроорганизмов прикрепляться и колонизировать преимущественно эпителий дыхательных путей, других – кишечного тракта, третьих – мочевыделительной системы и т.д. Адгезины многих грамотрицательных бактерий связаны с пилями разных типов. Их обозначают номерами, символами пилей или колонизирующих факторов, которые они содержат. Например, пили 1-го типа обнаружены у многих бактерий, пили 4-го типа - у протея, Р-пили - у нефритогенных штаммов кишечной палочки, CFA/I, CFA/II, CFA/III (англ. colonization factor of antigenes – колонизирующий антигенный фактор) – у ряда энтеробактерий. Последние обозначения указывают на то, что адгезия бактерий на эпителиальных клетках и их колонизация могут быть связаны с их антигенами. Адгезивную функцию грамотрицательных бактерий выполняют капсула и капсулоподобная оболочка, белки наружной мембраны клеточной стенки. У грамположительных бактерий эта функция связана с тейхоевыми и липотейхоевыми кислотами клеточной стенки, капсулой и капсулоподобной оболочкой. Образуемые из экзополисахаридов гликаны и леваны обеспечивают способность оральных стрептококков прилипать к гладким поверхностям, например, зубной эмали. Рецепторы клеток тканей животных и человека также неоднородны по своему составу. Их подразделяют на нативные, индуцированные и приобретенные. Нативные рецепторы располагаются на эпителиальных клетках, участвуя в адгезии соответствующих бактерий. Индуцированные рецепторы образуются только после адсорбции вирусов (например, вируса гриппа) на чувствительных клетках, после чего на них могут адгезироваться стафилококки и другие бактерии. Это объясняется тем, что рецептором для этих бактерий служит вирусный гемагглютинин, который встраивается в цитоплазматическую мембрану эпителиальных клеток. Данное положение приобретает важное значение для понимания механизмов возникновения вторичных бактериальных инфекций при первичных вирусных заболеваниях, например гриппе. Приобретенные рецепторы появляются при определенных условиях. Они представляют собой «мостики», связывающие эпителиальные и бактериальные клетки, которые состоят из иммуноглобулинов разных классов, альбуминов, фибронектина или других соединений, способных взаимодействовать с комплементарными бактериальными адгезинами.  Рис. 1 Специфическая адгезия бактериальной клетки Адгезин бактерии ковалентен клетки хозяина, поэтому происходит «состыковка» с бактерией на принимающей поверхности клетки. Адгезины бактериальной клетки являются химическими компонентами капсулы, клеточной стенки и ресничек. Принимающие рецепторы, как правило, являются гликопротеинами, локализованными клеточной мембране или тканевой поверхности. Колонизация и пенетрацияКолонизация представляет собой процесс размножения микробов в месте адгезии. Эта стадия обеспечивает накопление микроорганизмов до такой критической концентрации, которая способна вызвать патологическое действие. Пенетрация. Вирулентные свойства возбудителей могут проявиться в способности некоторых из них пенетрировать (проникать) внутрь эпителиальных клеток, лейкоцитов или лимфоцитов. В эпителиальные клетки проникают и размножаются шигеллы и др. Пенетрация начинается после попадания бактерий в межклеточное пространство, где они взаимодействуют с мембранными белками клетки. Связывание с этими белками приводит к изменению конформации микротрубочек и впячиванию мембраны, в результате чего бактерии оказываются внутри клетки. Способность бактерий размножаться внутри клеток связана с их устойчивостью к лизосомальным ферментам и защитным белкам, недостаточному содержанию кислорода. Внутриклеточно размножающиеся бактерии способны проникать в соседние клетки без выхода в окружающую среду. При этом клетки разрушаются, что сопровождается нарушением целостности эпителиального покрова соответствующего органа или полости и возникновением патологического процесса. |