основы физического развития детей материалы. офзд всё. "Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье детей. История учения о здоровье. Валеология. Оценка состояния здоровья детей и подростков. Группы здоровья. Группы риска. Статистические показатели здоровья детей"

Скачать 0.72 Mb. Скачать 0.72 Mb.

|

АутизмАутизм - развивающееся понятие Понятие аутизма было впервые введено в 1943 году, а в 1971 году это заболевание было окончательно отделено от шизофрении. В дальнейшем была доказана генетическая природа аутизма и он занял в психиатрии то же место, которое в общей психиатрии занимает шизофрения в отношении как тяжести, так и принципов установки диагноза. Около 80% больных аутизмом имеют значительные проблемы в обучении (умственную отсталость). С другой стороны, среди людей с умственной отсталостью аутизм также высоко распространен, при этом полный вариант заболевания имеет место у 17%, а у людей с IQ менее 50 его частота достигает 27%. Это указывает на центральное значение аутизма в психиатрии умственной отсталости, при которой его выявление часто позволяет объяснить имеющиеся нарушения. Данный обзор посвящен различным вопросам, в особенности связанным с нейробиологией, которые изменяют наше восприятие аутизма, а также существующим в обществе заблуждениям, с которыми может столкнуться психиатр. ЭтиологияГенетические факторы Неоднозначность наследственной природы аутизма определила недостаточное изучение генетических факторов его развития выясняли медленно, в то время как для объяснения этиологии заболевания было предложено большое количество факторов внешней среды. Многие из патогенетических механизмов, вызывающих вторичный аутизм, скорее всего, являются лишь стрессовыми воздействиями, проявляющими генетическую предрасположенность. Исследования близнецов показали, что аутизм может иметь место только у одного из них, при этом его наследование является многофакторным, а склонность к этому заболеванию может быть связана не менее чем с тремя генами. Международное исследование, в котором приняли участие ближайшие родственники, страдающие аутизмом, выявило 6 возможных генетических нарушений, среди которых наиболее перспективным является поражение хромосом 7q и 16q. В настоящее время проводятся крупные исследования, результаты которых позволят ответить на многие вопросы. Синдром Turner, при котором у человека имеется только одна половая хромосома, содержащая генетический материал одного из родителей, является одним из интересных вариантов для изучения генетических отклонений. В одном из исследований было показано значительное снижение способности к общению у обследованных, унаследовавших Х хромосому от матери, однако других форм взаимосвязи между половыми хромосомами и аутизмом выявлено не было. Это указывает на возможность выявления на Х хромосоме участков, ответственных за способность к общению. Опиоидная теория Опиоидная теория утверждает, что аутизм развивается в результате ранней и долговременной перегрузки центральной нервной системы опиоидами, которые, вероятно, имеют экзогенное происхождение и возникают в результате неполного расщепления пищевого глютена и казеина. Хотя истинность этой теории оценить сложно, она позволяет объяснить ряд отдельных наблюдений. Суть теории состоит в нарушении барьеров (прежде всего в слизистой кишки и гематоэнцефалического барьера) или же в недостаточной активности кишечных и циркулирующих пептидаз, которые должны превращать опиоиды в безопасные метаболиты. Нарушение барьеров может быть как первичным, так и вторичным. К примеру, поражение барьера слизистой оболочки кишки может быть связано с нарушением сульфирования, которое, в частности, было выявлено в отдельных случаях пищевой <мигрени> .Некоторые специалисты также придают значение кишечному кандидозу. Более убедительным явилось выявление гиперплазии лимфатической ткани в илеоцекальной области у детей с нарушениями функции кишечника. Регрессия развилась сразу после иммунизации только у одной трети обследованных, но почти во всем биопсийном материалы были выявлены признаки воспалительной реакции, характерной для кори. Эти данные позволяют предполагать, что корь может действовать вместе с другими факторами, например, генетической предрасположенностью, инфекционным поражением или множественной вакцинацией, приводя к возникновению хронического воспалительного ответа. Другое исследование тех же авторов показало присутствие в пораженных областях кишечника возбудителя эпидемического паротита. Эти данные поднимают ряд связанных друг с другом вопросов. Существует ли связь между аутизмом и корью, между корью и воспалительным поражением кишечника и между аутизмом и воспалительным поражением кишечника? Если это так, все ли дети, страдающие аутизмом, подвержены патологическому действию кори или поливалентной вакцины против кори, свинки и краснухи? Интересно также выяснить, присутствует ли гиперплазия лимфатической ткани у детей, страдающих аутизмом с момента рождения, а также у тех, у кого нет клинических проявлений нарушений функции кишечника. Гиперплазию лимфатической ткани следует отличать от болезни Крона, которая не связана с аутизмом. Возникающие сразу после вакцинации нарушения функции кишечника не являются прогностическим фактором развития аутизма. В исследовании, проведенном в городе Готенберг и включавшем 74 ребенка, которым был установлен диагноз аутизма в течение 10 лет, было показано, что после введения иммунизации против кори, свинки и краснухи частота аутизма снизилась. В другом исследовании, включавшем 498 больных, проживавших в Лондоне, было отмечено повышение частоты заболевания с течением времени, однако связи с указанной вакцины выявлено не было. К сожалению, трактовка этих данных затруднена различиями в критериях диагноза аутизм, а также возможностью проведения иммунизации у отдельных детей до ее повсеместного введения. Хотя ни одно из указанных выше исследований не позволяет полностью исключить существование связи между аутизмом и поливалентной вакцинацией от кори, они показывают, что вакцинация не может являться причиной большого числа случаев заболевания. Тем не менее, для опровержения этой гипотезы необходимо более крупное исследование, которое будет иметь достаточную статистическую силу. Данные открытых исследований привели к возрастанию интереса к применению секретина - гормона, синтезируемого в поджелудочной железе и стимулирующего выделение пептидаз, в лечении аутизма. Этот интерес вряд ли будет полностью утрачен даже после получения результатов пяти плацебо-контролируемых исследований, не подтвердивших эффективности подобного лечения. Эти исследования также продемонстрировали сложность оценки изменений тяжести аутизма, а также неизученность его клинического течения. Тем не менее необходимы исследования роли кишечных пептидаз, а также другого гормона - гастрина, который нуждается в сульфировании для превращения в биологически активную форму. Исключение из рациона глютена и казеина является еще одним методом лечения, который исследовали даже у грудных детей. Хотя существует ряд отдельных сообщений об эффективности подобного подхода, систематические исследования проведены лишь в двух центрах, один из которых работает с детьми, проживающими в интернате, а другой - с детьми, живущими дома. Результаты этих исследований неоднозначны и не позволяют судить о том, насколько часто подобный подход приводит к успеху и когда имеет место отсутствие результата или улучшение, связанное с клиническим течением самого заболевания. Тем не менее существующие данные указывают на необходимость дальнейших исследований, прежде всего плацебо-контролируемых. Налтрексон блокирует опиоидные рецепторы. Сторонники его применения утверждают, что он имеет U-образную кривую клинического действия, и подчеркивают, что данный препарат эффективен только в очень низких дозах [В этой связи неудивительно, что в нескольких исследованиях была отмечена неоднозначная и умеренная эффективность применения налтрексона в более высоких дозах. Эти данные не позволяют однозначно оценить целесообразность применения налтрексона в лечении аутизма, хотя следует отметить, что общепризнанной является его способность снижать повышенную активность, а это очень важно для состояния, при котором применение стимуляторов часто сопровождается усилением стереотипии. Существует большое количество методов лечения аутизма, у каждого из которых есть свои ярые сторонники. К сожалению, подобный энтузиазм усложняет оценку того, насколько эффективны будут те или иные методы лечения в руках других врачей. Большинство данных получены в открытых неконтролируемых исследованиях или основываются на отдельных наблюдениях. Исключением является сообщение о применении интенсивной поведенческой методики , хотя его также подвергли критике. Показана также эффективность других программ лечения на дому. Хотя некоторые из них нацелены на коррекцию отдельных нарушений и могут быть применены без больших изменений в жизненном укладе, большинство требует значительных жертв со стороны семьи, прежде всего касающихся времени и денег. Различия в критериях установки диагноза и в обследованных популяциях затрудняют объединение данных, полученных в разных исследованиях. Для создания оптимального с экономической точки зрения метода ведения подобных больных необходима координация усилий разных специалистов и применение разных методов для получения комплексных результатов, к чему стремилась группа исследователей Диагностические категории и подтипыЗначительным достижением стала унификация диагностических критериев в последнем издании Международной классификации болезней и Руководстве по диагностике и статистике психиатрических заболеваний, а также разработка эффективного и международно признанного метода исследования аутизма - Диагностического опросника при аутизме , а также Плана диагностического наблюдения при аутизме. Диагноз аутизма невозможно поставить быстро, обследование требует нескольких часов. Группа исследователей, разработавшая опросник для выявления нарушений общения, поведения и уровня развития, недавно выпустила обновленный и расширенный вариант Опросника для диагностики социальных заболеваний и нарушений способности к общению (DISCO). Хотя в настоящее время еще рано однозначно судить о его роли, он определенно не короче предыдущей версии, в связи с чем до тех пор, пока не появятся краткие опросники, более сжатая Шкала определения тяжести аутизма у детей сохранит свое место в повседневной клинической практике при определении наиболее очевидных случаев заболевания. Сама по себе концепция аутизма и, соответственно, диагностические критерии заболевания продолжают развиваться. К примеру, один из компонентов первого определения, триады симптомов Wing, <ограниченное воображение>, подвергся переоценке и существующее определение, как ограниченное, повторяющееся и стереотипное поведение в настоящее время не считается точным. Устранение этого критерия приведет к тому, что аутизм будут определять только на основании нарушений в общении с окружающими, однако это сделает его неотличимым от асоциальных личностных нарушений. Применение других симптомов, таких как нарушения восприятия и способности к волевому движениию, затруднено их субъективной природой. Менее выраженные нарушения выявляются и у родственников больных аутизмом. Так как симптомы не имеют количественного характера, сложно определить границу между нормой и болезнью. Не влияя на случаи явного заболевания, это может привести к отнесению большего количества людей к числу больных. Это может привести к изменению нашего восприятия аутизма, прежде всего в отношении его исходов и необходимости в специализированной помощи подобным больным. В результате этого, а также роста общественного интереса к данной проблеме, аутизм все в большей степени становится объектом внимания врачей более широкого профиля, а не узких специалистов. Несмотря на существование доказательств того, что частота явного аутизма не изменяется , продолжается обсуждение того, что имеет место рост распространенности отдельных форм заболевания - результат различных факторов: от иммиграции до вакцинации против кори, свинки и краснухи . Эти предположения сложно проверить, так как изменяющиеся критерии и повышенная настороженность в отношении легких вариантов заболевания препятствуют установлению определенных диагностических рамок. Это особенно сложно в отдельных группах, например, у детей, у которых выраженные нарушения обучения скрывают или симулируют данный синдром. Возможно также установление других заболеваний, прежде всего обсессивно-компульсивных или асоциальных расстройств и даже шизофрении. Синдром Asperger был выделен, как потенциально отличный от аутизма. Его исходно определяли, как наличие осмысленной речи, нормальных способностей и патологической застенчивости, но МКБ-10 в 1992 году ограничила данный диагноз теми, у кого не было ранней задержки развития речи. Вопрос о том, действительно ли эти два заболевания являются различными или просто находятся на разных полюсах одной патологии, отражает существующие в современной психиатрии споры. Собрать достаточное количество больных, соответствующих новым критериям, учитывая и возраст, и умственные способности, весьма сложно, однако те исследователи, которым это удалось, предполагают, что существуют различия в уровне способностей, интересах, и, возможно, степени патологической рассеянности у больных аутизмом и синдромом Asperger . Некоторые характеристики, такие как нарушения движения, оказались малоинформативными, в то же время перспективными показали себя такие показатели, как способность к пониманию и к юмору. Диагностические критерии по МКБ-10Качественные нарушения в социальном взаимодействии представленные по меньшей мере двумя из пяти нижеследующих: неспособность адекватно использовать взгляд глаза-в-глаза, выражения лица, поз и жестов тела для регулирования социального взаимодействия. неспособность развития отношений со сверстниками с использованием взаимного обмена интересами, эмоциями или общей деятельности. редко ищут или используют поддержку других людей для успокоения или сочувствия в периоды стресса и (или) успокаивают, сочувствуют другим людям, имеющим признаки стресса или огорчения отсутствие спонтанного поиска обмена радостью, интересами или достижениями с другими людьми, отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которая проявляется в нарушенной или девиантной реакции на эмоции других людей, или отсутствие модуляции поведения в соответствии с социальным контекстом или слабая интеграция социального и коммуникативного поведения Качественные нарушения в коммуникации представленные, по крайней мере, одним из следующих отставание или полное отсутствие развития разговорного языка, которое не сопровождается попытками компенсации через использование жеста или мимики, как альтернативной модели коммуникации (которой часто предшествует отсутствие коммуникативного гуления) отсутствие разнообразной спонтанной воображаемой или (в более раннем возрасте) социальной игры-имитации относительная неспособность инициировать или поддерживать разговор стереотипное или повторяющееся использование языка или идиосинкразическое использование слов или предложений Ограниченные, повторяющиеся или стереотипные типы поведения, интересов или деятельности представленные по меньшей мере одним из следующих четырех активная деятельность по стереотипным и ограниченным видам интересов явно выраженное обязательное придерживание специфическим не функциональным распорядку и ритуалам стереотипные и повторяющиеся механические движения действия с частями объектов или нефункциональными элементами игрового материала Для постановки диагноза должны присутствовать признаки нарушения развития в течение первых трех лет жизни. Отражая попытки достижения диагностического консенсуса в этой области, можно заметить, что различия между 2-мя последними диагностическими критериями не велики. Существуют определенные симптомы, часто появляющиеся в аутизме, но не считающиеся основными для постановки диагноза. Однако, они заслуживают внимания, это – гиперактивность (особенно в раннем детстве или подростковом возрасте), слуховая гипер и гипочувствительность и различные реакции на звук (четко проявляются в особенности в течение первых 2-х лет жизни, но обычно присутствуют периодически или постоянно и у взрослых), гиперчувствительность к прикасанию, необычные привычки при приеме пищи, включая приемы непищевых продуктов, нанесение себе повреждений, заниженная болевая чувствительность, агрессивные проявления и перемены настроения. Они встречаются, по меньшей мере, у 1/3 людей, имеющих это расстройство. Дифференциальная диагностикаВажнейшее значение для диагностики аутизма имеет исключение его наличия. Далеки от разрешения вопросы о разграничении аутизма и шизофрении, особенно если последняя развивается у детей, проявляясь симптомами, многие из которых характерны и для аутизма. Сложностью является также то, что появление психотических симптомов может быть временным, как проявление адаптации, или же отражать буквальное и конкретное мышление или социальную неадаптируемость, характерные для аутизма. Длительное наблюдение за больными аутизмом показывает отсутствие определенной связи этого заболевания с шизофренией. В то же время затрудняющим окончательное суждение по данному вопросу фактором является комплексный характер обоих заболеваний, нередко проявляющихся в менее выраженной форме у родственников больных. Wolff и соавт. (1995) выявили шизоидное заболевание у 2% детей, посещавших детскую психиатрическую клинику, причем дальнейшее обследование показало, что это заболевание являлось синдромом Asperger. Около 5% из обследованных детей к 27 годам страдали шизофренией, что в 12 раз превышает средние показатели. Определение взаимосвязи между шизоидными заболеваниями, шизоидными личностными нарушениями и шизофренией показывает сложность разграничения пре-психотической шизофрении и аутизма. Другие нарушения, такие как кататония и простая шизофрения, могут еще сложнее поддаваться трактовке - являются ли они вариантами шизофрении или же представляют собой поздно возникший или поздно проявившийся аутизм. Хотя при установке диагноза необходимо учитывать возраст возникновения заболевания и его течение, вероятно, этот вопрос будет окончательно разрешен только при получении результатов исследования генетических особенностей аутизма и шизофрении. Существует риск того, что диагноз аутизма будет распространен на всех, чье странное и беспокойное поведение не укладывается в критерии других заболеваний, что может девальвировать подобный диагноз. По той же причине не следует забывать о возможности существования других групп симптомов. Newson определил такую группу, в которой имел место синдром патологического избегания требований. Дети в этой группе имели умеренные проблемы в обучении и высокую социальную активность, при этом многие их особенности могли быть трактованы в пользу аутизма. Синдром патологического избегания требований является длительным заболеванием, сохраняющимся во взрослом возрасте и трудно поддающимся лечению. Данное заболевание описано в исследовании, включавшем 200 детей, однако к настоящему времени эта работа остается единственной. Аутизм и эпилепсияЭпилепсия отмечается у 30% больных аутизмом и может утяжелять течение заболевания. Существует достаточное количество данных, указывающих на то, что эпилепсия может имитировать или вызывать аутизм. К примеру, изменения поведения, аналогичные таковым при аутизме, могут иметь место при синдроме Landau-Kleffner (приобретенная эпилептическая дисплазия), при котором припадки могут отсутствовать в 30% случаев, а диагноз эпилепсии устанавливают по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ). Сложно судить о значении пароксизмальной активности, которая была выявлена при ЭЭГ у 50% детей с дисплазией развития при отсутствии припадков. Сходные данные были выявлены при аутизме. Пароксизмы при ЭЭГ были статистически связаны с аутистической регрессией, появлением аутизма после периода нормального развития. В то же время пароксизмальная активность по данным ЭЭГ имеет место у небольшой части больных и чаще отмечается при позднем возникновении аутизма. Эти данные указывают на возможность существования эпилептической природы в части случаев аутизма и на необходимость применения ЭЭГ в качестве рутинного метода обследования больных этим заболеванием. Это непросто, так как исследование должно включать и поверхностный и медленноволновой сон. Более того, подобный подход оправдан только в том случае, если получаемые результаты оказывают влияние на ведение больных - сложно игнорировать пароксизмальные нарушения, даже при отсутствии клинических припадков. Вместе с тем подходы к лечению в подобной ситуации являются далеко не однозначными и, по данным литературы, известны лишь 5 случаев аутизма, поддавшегося антиэпилептической терапии, обычно вальпроатом. Хороший результат лечения был отмечен у ребенка 6 лет, у которого аутизм развился в возрасте 22 месяцев. В отсутствие припадков или каких-либо фокальных или пароксизмальных отклонений при ЭЭГ глюкокортикостероиды были назначены по поводу отклонений в реакции на слуховые раздражители. Исследования в данной области (с применением противоэпилептических препаратов или глюкокортикостероидов) затруднены сложностью включения в них детей в ближайшее время после начала заболевания. Любой анализ результатов лечения требует либо группы больных, в которой лечение не проводилось, либо данных о клиническом течении заболевания: у каких детей аутизм имеет место с момента рождения, у кого с раннего детства, как быстро он развивается и какие функции нарушаются. Особенно важно установить, как часто имеет место явная аутистическая регрессия. Эти данные следует сопоставить с результатами лечения, так как необходимо знать, у каких детей может наступить улучшение (особенно вскоре после начала заболевания). Ранняя ремиссия может говорить о том, что они не попали к психиатру и им не был установлен диагноз аутизм. Другим мог быть установлен диагноз разобщения психологических процессов, неоднозначной группы нарушений, не имеющих определенных диагностических критериев. Раннему выявлению заболевания может способствовать Опросник по аутизму у маленьких детей (CHAT). Этот опросник может оказаться очень эффективным в выявлении аутизма на уровне первичного звена оказания медицинской помощи, но в то же время он недостаточно чувствителен при применении у детей первых двух лет жизни. Сопутствующие заболеванияПоявляется все больше данных о том, что аутизм имеет наследственную связь с другими психическими заболеваниями, прежде всего депрессией, обсессивно-компульсивными нарушениями и двигательными тиками. Частота депрессии повышена у ближайших родственников и предшествует рождению детей с аутизмом. В то же время ее распространенность связана с развитием депрессии у детей с аутизмом. Общим механизмом для обоих заболеваний является нарушение обмена серотонина, которое не только связывает депрессию и аутизм, но и объясняет влияния на их развитие препаратов, действующих на обмен серотонина, таких как рисперидон и антидепрессанты. Связь между аутизмом и умственной отсталостью неоднозначна. Повышение частоты аутизма по мере увеличения тяжести умственных нарушений вызывает следующие вопросы. Во-первых, в какой степени аутизм, приводящий к ранней социальной дезадаптации и нарушению способности к общению, вызывает умственную отсталость. Во-вторых, наоборот, может ли сама умственная отсталость, характеризующаяся комплексом нарушений, приводить к картине аутизма, существует ли различие между <тяжелой умственной отсталостью с аутистическими чертами> и собственно аутизмом? В-третьих, существуют ли заболевания, вызывающие умственную отсталость и особенно часто приводящие к аутизму? В большинстве исследований анализировали группы больных с умственной отсталостью или аутизмом, при этом оба заболевания одновременно не учитывали. Поэтому высокая частота аутизма при синдроме Cornelia de Lange, по-видимому, отражает тяжесть умственной отсталости, связанной с этим заболеванием. При разграничении тревожности при социальных контактах от нарушений общения в целом синдром ломкой Х-хромосомы не оказывает более выраженного влияния на частоту аутизма по сравнению с другими заболеваниями, приводящими к сходным по тяжести нарушениям, хотя он и характеризуется специфичными нарушениями поведения, имеющими ряд общих черт. Туберозный склероз также связан с аутизмом, причем хотя эпилепсия и тяжелая умственная отсталость могут играть свою роль, связь существует также и с локализацией узлов . Морфологические измененияК сожалению, до настоящего времени не удалось выявить специфичные анатомические и/или физиологические нарушения, приводящие к аутизму. Возникший интерес к нарушениям функции мозжечка и ствола мозга основан на недавнем появлении мозжечкового когнитивно-аффективного синдрома, который имеет ряд общих с аутизмом проявлений, включая нарушения самоконтроля, проблемы в общении и проблемы с речью. Данные о наличии изменения размеров червя мозжечка при аутизме остаются неоднозначными и не подтвержденными. Неясно, были ли приняты в расчет при описании этих изменений возраст, пол и уровень способностей обследованных. Основной вопрос в том, может ли аутизм быть объяснен патологическими изменениями мозжечка, развивающимися в раннем возрасте. Последние данные аутопсий подтвердили ранее полученные сведения о снижении количества клеток Пуркинье в мозжечке, а также об изменениях в ядрах ствола мозга. Они также показали более частые нарушения в виде диффузного поражения коры полушарий, а не локальных изменений в лимбической системе, мозжечке или стволе мозга. Увеличение в размерах головного мозга часто имеет место, что согласуется с клиническими данными о том, что у одной четверти больных аутизмом эти размеры значительно превышают средние в популяции. Другой областью, требующей изучения, является влияние мотивации на способность непроизвольного (в отличие от произвольного) поведения. Способность к свободному выполнению подобных действий только в расслабленном или крайне возбужденном (при испуге или радости) состоянии хорошо известна и может быть связана с функцией мозжечка. Это приводит к улучшению способности к общению, которое хотя и является эффективным, носит временный характер. По мере развития методы нейровизуализации приобретают все большее практическое значение. Ценным является исследование объема структур, а не только поперечных измерений. Новым методом является исследование пропорций мозга, соотношений между разными функциональными областями вместо абсолютных значений. Подобные показатели, по-видимому, зависят от пола, а также изменяются со временем и по мере развития. Они могут различаться при разных синдромах, но сложность подобных расчетов затрудняет трактовку результатов. Столь же многообещающей является методика функциональной магнитно-резонансной томографии, которая оценивает определенную область по изменениям кровотока, происходящим при выполнении обследуемым определенных заданий. Именно с помощью этих заданий обнаруживается взаимосвязь между клиническими проявлениями и соответствующими им неврологическими и физиологическими механизмам. Применение данного метода выявляет определенные различия между разными клиническими подтипами, не только между синдромом Asperger и аутизмом с относительно хорошими умственными способностями, но и между другими формами, характеризующимися, к примеру, повторными эпизодами агрессивного поведения, компульсивными нарушениями и разными вариантами способности к общению. Позитронно-эмиссионная томография позволяет при применении меченых молекул оценивать обмен определенных нейротрансмиттеров, при этом магнитнорезонансная спектроскопия позволяет определять концентрацию отдельных веществ. Примером применения этого метода является исследование, показавшее наличие локализованных нарушений метаболизма в прелобной коре, которые связаны с нейропсихологическими и речевыми нарушениями при аутизме. В отличие от традиционной ЭЭГ, фиксирующей слабые изменения напряжения, магнитоэнцефалография определяет электрические изменения по их действию на магнитное поле. Высокое разрешение, достигаемое при применении этой методики, возможно, позволит получить данные, которые невозможно было выяснить при картировании мозга. Применение перечисленных новых методов ограничено их стоимостью, необходимостью наличия высококвалифицированного персонала для оценки получаемых результатов, а также важностью наличия контакта с пациентом, которому нужно проходить подобное длительное и сложное исследование Информационный блок (ч.2) "Формирование социально-коммуникативного здоровья. Социализация ребенка в разные возрастные периоды. Акцентуации черт характера. Современные коммуникации. Условия для нормального психо-социального развития детей" Социально — коммуникативное развитие Социально — коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных средств, содержание которых специфично для определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно отнести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и духовной культуры, стиль и содержание общения, приобщение ребенка к разным видам и типам отношений в основных сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных видах деятельности. Задачи, которые стоят в период дошкольного детства Дошкольное детство — начальный этап социальной жизни человека, и от того, будет ли успешным этот этап, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому, необходимо уделять пристальное внимание проблеме социального развития детей дошкольного возраста, так как именно этот возрастной период характеризуется интенсивным созреванием организма ребенка и формированием его социально-личностных новообразований и основ человеческой культуры. Анализируя процесс социально-коммуникативного развития ребенка в период дошкольного детства необходимо выделить задачи, которые стоят перед ним на данном этапе развития: — естественно-культурные задачи – достижение определенного уровня физического и гендерного развития. Дошкольник усваивает элементы этикетного поведения, форм общения, имеет представление о своей половой принадлежности, проявляет чувства и эмоции, формируются социально-нравственные качества личности. В связи с этим, социальное развитие обеспечивает формирование общекультурных, физических, гендерных основ личности ребёнка, на базе которых формируются социально-нравственные качества: самооценка, эмпатия, толерантность, чувство собственного достоинства, уважение к окружающим людям, заботливость, справедливость, отзывчивость, патриотизм, гражданственность. - социально-культурные задачи – познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые определяются обществом в целом, а также этнорегиональными особенностями и ближайшим окружением человека. Особое внимание педагоги ДОО должны уделять развитию у детей умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, воспитанию доброжелательности, внимательному отношению к другим детям и взрослым людям. Познавательные аспекты у дошкольника направлены на расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде. C возрастом расширяется познавательная сфера дошкольника – мир вокруг меня, семья, родные и близкие люди, история родного края, отечества, Родины, всего мира. Следующей формой организации опыта ребёнка является «проживание» различных ситуаций. Оно включает в себя не только опыт анализа действительности, но и опыт своего отношения к данной действительности. В дошкольном возрасте игра выступает как приоритетный метод обучения, мы говорим об особом значении игровой деятельности для интеллектуального развития дошкольника и становления качеств личности, которые обеспечат развитие предпосылок учебной деятельности. - социально-психологические задачи – становление самосознания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и самоутверждение, которые на этапе дошкольного детства имеют специфическое содержание и способы разрешения. В дошкольном возрасте самосознание можно рассматривать как достижение определённой меры самопознания и уровня самоуважения. Основой самооценки является умение сравнивать себя с другими людьми. У дошкольников формируется умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность принять их привычки, обычаи, взгляды такими, какие они есть, учиться обдумывать свои действия, планировать деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит формирование произвольного поведения. Это основное психологическое новообразование данного возраста состоит в стремлении и способности управлять собой, своими поступками. Становление произвольности выступает одной из базовых линий развития ребёнка в дошкольном детстве, выходит в авангард формирования личности. Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребёнка осуществляется под воздействием взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении собственного опыта. Средства социально-коммуникативного развития дошкольников Задачами социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста являются: формирование представлений о социальном мире и о самом себе; воспитание социальных чувств; воспитание активной социальной позиции; формирование представлений о себе, об окружающих людях, природе, рукотворном мире. При этом средствами социально- коммуникативного развития дошкольников являются: формирование бытовых и гигиенических умений; окружающие ребенка продукты материальной культуры; элементы духовной культуры; стиль и содержание общения; последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, познании, предметно-практической и продуктивной деятельности. Акцентуации характера Об акцентуациях характера говорят, когда отдельные черты чрезмерно усилены, «заострены». Акцентуации бывают скрытыми, так что даже при длительном наблюдении трудно определить тип характера. Это обычные варианты нормы. Заостренные черты характера могут ярко и неожиданно выявиться в определенных ситуациях, при психических травмах. Но не любая тяжелая ситуация или травма способствует проявлению акцентуации, а только та, которая предъявляет повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления» в характере. Например, для замкнутого, погруженного в свой внутренний мир мальчика трудной ситуацией становится вхождение в новый коллектив, необходимость установить неформальные отношения с малознакомыми людьми; одиночество он переносит легко. Его сверстник с противоположными чертами характера, очень общительный, энергичный, склонный к риску и авантюрам, наоборот, с легкостью входит в любую группу, но не выносит одиночества и жесткого режима. При акцентуациях, таким образом, появляется избирательная уязвимость в отношении некоторых психогенных воздействий (при хорошей устойчивости к другим). Когда черты характера определенного типа становятся достаточно постоянными и выраженными, акцентуацию называют явной. Для ее диагностики используют специальные опросники, а также наблюдения и сбор сведений о биографии и родственниках. Некоторые акцентуации можно заметить в детстве — у дошкольников и младших школьников, но чаще всего черты характера заостряются в подростковом возрасте. Этому способствует и пубертатный кризис, и личностная нестабильность, на фоне которой интенсивно формируются личностные образования, в том числе характер. Кроме того, подростковый возраст так же, как и ранний (от 1 года до 3 лет), является сензитивным (максимально чувствительным) к разного рода воздействиям. У подростков с явными акцентуациями характера, попадающих в тяжелые для них ситуации, могут наступать временные нарушения адаптации, появляться отклонения в поведении. Эта степень акцентуации относится к крайним вариантам нормы. Подростки данной категории — это «трудные» подростки. Конец формы Динамика развития акцентуаций Первый вариант — трансформация типов акцентуаций. Предполагается, что акцентуации характера имеют эндогенную, генетическую обусловленность. У ребенка изначально есть предрасположенность к появлению и развитию определенных черт. Влияние среды, прежде всего семейное воспитание, или усиливает их, или сглаживает, или изменяет. Существуют «чистые» типы характера (или типы личности), с доминированием отдельных ярких черт. Они описаны П. Б. Ганнушкиным на материале психиатрической клиники; К. Леонгардом, чья классификация акцентуированных личностей получила широкое распространение в зарубежной психологии. В психологии личности есть и другие типологии. Поскольку нас интересует подростковый возраст, мы будем использовать классификацию А. Е. Личко — психиатра из Санкт-Петербурга, работающего с подростками. Она представлена в следующем параграфе. У подростков (так же, как у взрослых) кроме «чистых» наблюдаются и смешанные типы характеров. Иногда их формирование тоже определяется генетическими факторами, возможно, и условиями развития в раннем детстве. В других случаях характер трансформируется из-за неадекватного воспитания: на исходные черты как бы наслаиваются черты другого типа. Например, ребенка повышенно возбудимого, агрессивного и конфликтного необходимо воспитывать достаточно жестко, постоянно контролируя его поведение и не давая резко проявляться его отрицательным качествам. Если же он воспитывается по типу «кумира семьи», эти черты интенсивно развиваются и к ним добавляются новые, главным образом демонстративность. Такой домашний тиран не только устраивает скандалы своим родственникам, но и использует театральные эффекты, шантажируя их уходом из дома или самоубийством, удовлетворяя свою безудержную потребность во внимании и поклонении. Следует отметить, что есть черты, которые не могут сочетаться друг с другом, не могут быть присущи одному человеку. В то же время существуют довольно часто встречающиеся сочетания черт разного типа, образующих смешанный или «мозаичный» характер. Изменения характера наблюдаются не так уж часто. Обычно происходит усиление, развертывание черт присущего подростку типа. Как уже указывалось, под влиянием трудных ситуаций или психических травм скрытая акцентуация может перейти в явную. На фоне явной акцентуации характера возникают временные нарушения поведения, острые аффективные реакции, неврозы и некоторые другие неблагоприятные явления. Аффекты всегда кратковременны, длятся не более суток. Подростки в аффективном состоянии бегут из трудно переносимой ими ситуации, проявляют агрессию по отношению к окружающим или себе, разыгрывают бурные сцены. Если травмирующая ситуация слишком тяжела или длительна, развивается затяжной невроз. Типичные для подросткового возраста нарушения поведения — это делинквентность, алкоголизация, токсикомания, наркомания, бродяжничество, суицидальное поведение (попытки самоубийства) и некоторые другие. Поскольку они ситуативно обусловлены, быстрая смена обстановки может привести к позитивным результатам. Главное — не допустить необратимых изменений и упрочения опасных форм поведения. Усиление явной акцентуации приводит и к заострению черт характера до психопатического уровня. Приобретенная в подростковом возрасте психопатия — уже не крайний вариант нормы, как акцентуация. Когда говорят о психопатических чертах, имеют в виду зачатки патологии. При психопатии появляются тотальность и относительная стабильность патологических черт характера, их выраженность до степени, нарушающей социальную адаптацию. П. Б. Ганнушкин определял психопатии как аномалии характера, которые определяют весь психических облик человека, накладывая на весь его душевный склад свой властный отпечаток, в течение жизни не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям и мешают приспособиться к окружающей среде. Так как акцентуации могут стать почвой для развития патологических черт, подростков с явными акцентуациями характера считают группой повышенного риска. Еще один вариант развития связан с благоприятным прогнозом. В подростковом возрасте черты характера заостряются. В это время возможны различные осложнения, временное нарушение адаптации в тяжелых ситуациях, «бьющих» по слабому месту характера. Но затем, в следующие возрастные периоды, происходят сглаживание и компенсация заостренных черт. Явные акцентуации переходят в скрытые. Акцентуации характера с точки зрения А. Е. Личко А. Е. Личко первым предложил заменить термин «акцентуации личности» на «акцентуации характера», мотивируя это тем, что нельзя объединять все личностные особенности человека определением только акцентуации. Личность – гораздо более широкое понятие, включающее мировоззрение, особенности воспитания, образованности, реагирования на внешние события. Характер же, являясь внешним отражением типа нервной системы, служит узкой характеристикой особенностей поведения человека. Акцентуации характера по Личко — временные изменения характера, которые меняются или исчезают в процессе роста и развития ребёнка. При этом многие из них могут переходить в психопатии или сохраняться на всю жизнь. Путь развития акцентуации определяется её выраженностью, социальным окружением и видом (скрытая или явная) акцентуации. Как и Карл Леонгард, А. Е. Личко считал акцентуации вариантом деформации характера, при которой чрезмерную выраженность приобретают отдельные его черты. Это повышает чувствительность личности к определённым видам влияний и затрудняет адаптацию в некоторых случаях. При этом в целом способность к адаптации сохраняется на высоком уровне, а с некоторыми видами влияний (не задевающими «места наименьшего сопротивления») акцентуированные личности справляются легче обычных. Акцентуации А. Е. Личко рассматривал как пограничные между нормой и психопатией состояния. Соответственно, их классификация основана на типологии психопатий. А. Е. Личко выделил следующие типы акцентуаций: гипертимный, циклоидный, сенситивный, шизоидный, истероидный, конморфный, психастенический, паранойяльный, неустойчивый, эмоционально-лабильный, эпилептоидный. Классификации типов акцентуаций характера Существуют две классификации типов акцентуаций характера. Первая предложена K. Leongard (1968) и вторая – А. Е. Личко (1977). Приводим сопоставление этих классификаций, сделанное В. В. Юстицким (1977).

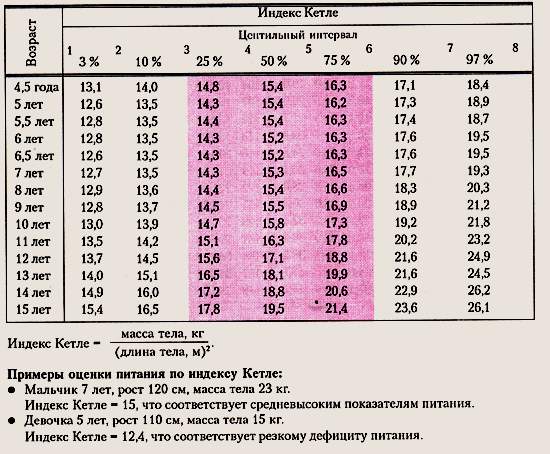

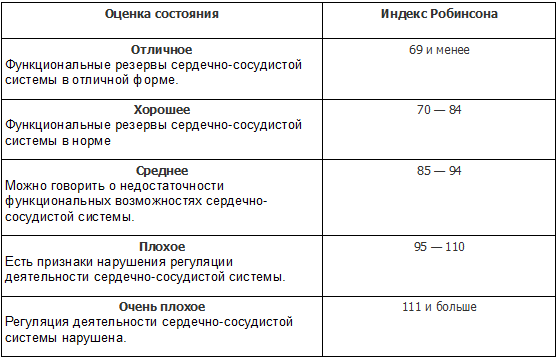

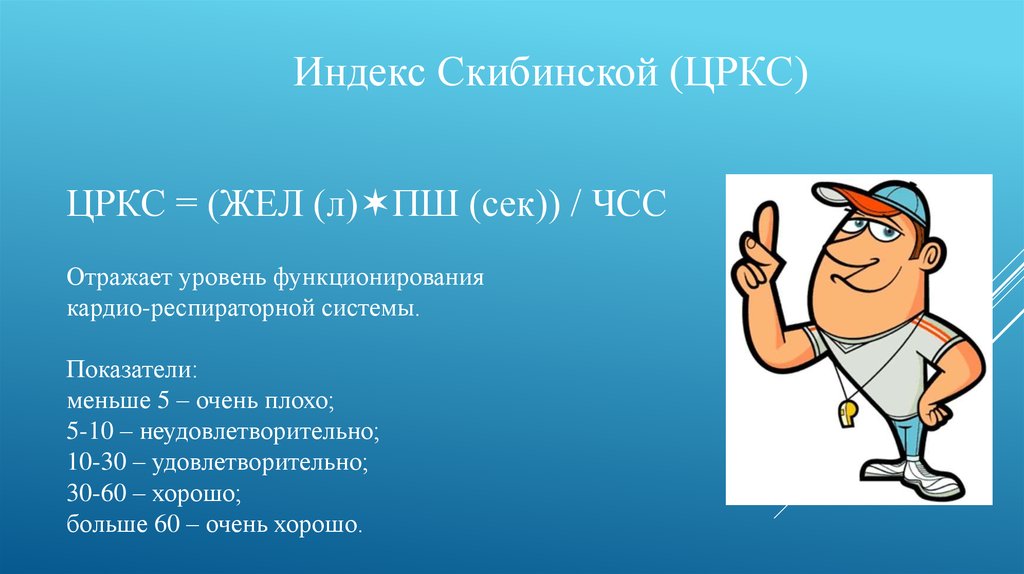

Оценка физического, психо-эмоционального и социально-коммуникативного здоровья учащихся общеобразовательной школыСоставляющие целостного здоровья человекаПо данным Министерства здравоохранения увеличивается число детей и подростков с неудовлетворительным физическим развитием, тема сохранения здоровья школьников является предметом обсуждения педагогов, врачей, ученых. Трудности в учебе, связанные с нарастающей сложностью программ, школьные стрессы, которые несет в себе классно-урочная система, конфликтные ситуации, плохое питание, антиреклама здоровому образу жизни – все это пагубно влияет на здоровье детей и подростков, снижает защитные силы развивающегося организма, делает его менее выносливым и жизнестойким. Растет потребление наркотиков и психоактивных веществ, наблюдается эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. Серьезной проблемой остается заболеваемость туберкулезом. Чрезвычайно высок травматизм в быту и на дорогах. По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три составляющие: 1. Физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную адаптированность к изменениям внешней и внутренней среды; 2. Психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых качеств, способностью к саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием; 3. Социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной жизненной позицией. Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность образовательных учреждений здоровье сберегающих технологий, под которыми следует понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся. Оценка физического состояния школьниковУчащиеся должны знать и оценивать свое здоровье, чтобы в последующем вносить коррективы в свой образ жизни с целью его сохранения и укрепления. В ООШ используют методы экспресс оценки: Рост, Вес, Обхват груди, ЖЕЛ, ЧСС, АД (артериальное давление), Индекс Кетле, Метод ИГМР, Гипоксическая проба Штанге, Тест Руфье, Проба Ромберга, Проба Шаповаловой, Индекс Скрибинского, Индекс Робинсона. Измерения, желательно, проводить в утренние часы в одни и те же месяцы года (сентябрь, май). На исследуемом легкая одежда и отсутствует обувь. Длину тела измеряют с помощью ростомера. Ростомером может является стена или косяк двери, на которой карандашом нанесена разметка. Обследуемый стоит по стойке «смирно», касаясь стены пятками, ягодицами и межлопаточной областью. Голову держит прямо. Массу тела определяют взвешиванием на медицинских весах. Окружность грудной клетки измеряют в состоянии покоя с помощью сантиметровой ленты. Индекс гармоничности морфологического развитияИГМР (индекс гармоничности морфологического развития) = (L-P) x L/(K x 2T) , где L - длина тела в см; P - масса тела в кг; T - объем грудной клетки в см; K - коэффициент развития. Позволяет определить конституцию ребенка. ЧСС, гипоксическая проба ШтангеЧСС (частота сердечных сокращений) -обычно подсчитывают на запястье (запястная артерия), на шее (сонная артерия), на виске (височная артерия) или на левой стороне грудной клетки. Учащийся нащупывает пульс в любой из указанных точек и производит подсчет ударов сердца в течении 15 секунд и умножает количество ударов на 4, чтобы получить количество ударов в минуту. Если за 15 с было насчитано 16 ударов, то ЧСС равна: 4 х 16 = 64 уд/мин. Нормы сердцебиения у детей школьного возраста (уд/мин.): школьник 7-10 лет – 70-110; подросток 10-14 лет – 65-100; старше 14 лет – 50-100. Гипоксическая проба Штанге - задержка дыхания на вдохе. Определяется в положении сидя. После полного вдоха и выдоха учащийся производит обычный вдох и задерживает дыхание, зажав нос пальцами. Время задержки дыхания регистрируют по секундомеру. Из опыта работы: я обратил внимание, что задержка дыхания у учащихся увеличивается чуть ли не в 2 раза, если подсчет секунд, во время выполнения теста, вести вслух - срабатывает психологический настрой.  Проба Штанге служит для определения состояния кровообращения (сердца, сердечно-сосудистой системы). Лица, имеющие высокие показатели гипоксических проб, лучше переносят физические нагрузки, особенно длительного характера, т.е. на выносливость. Экспресс-оценка уровня физического здоровья школьниковСуществует комплексную программу (КП) экспресс оценки уровня физического здоровья школьников, включающая в себя 5 морфофункциональных индексов (Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье). - индекс Кетле = вес/рост2— характеризует степень гармоничности физического развития и телосложения.  Величина индекса массы тела хорошо отражает запасы жира в организме, и может своевременно сигнализировать о его излишке, о риске развития ожирения и связанных с ним заболеваний. - индекс Робинсона = ЧСС (уд. в мин) х АД (сист.)/100 — характеризует качество регуляции сердечно-сосудистой системы. Он используется для оценки уровня обменно-энергетических процессов, происходящих в организме. Для того, чтоб посчитать индекс Робинсона, необходимы данные о частоте сердечных сокращений и систолическое артериальное давление ("верхнее"). 1. После 5-минутного отдыха в положении стоя определите частоту сердечных сокращений (пульс) за 1 минуту. 2. Измеряйте свое давление и запомните его систолическое значение.  Индекс Робинсона характеризует систолическую работу сердца. Чем больше этот показатель на высоте физической нагрузки, тем больше функциональная способность мышц сердца. По этому показателю косвенно можно судить о потреблении кислорода миокардом. - индекс Скибинской = ЖЕЛ (мл) х время задержанного дыхания на вдохе (сек.)/ ЧСС (уд. в мин.) — отражает функциональные резервы дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека. Для того, чтоб посчитать индекс Скибинской, необходимы данные о частоте сердечных сокращений, возможности задержки дыхания и объеме легких. 1. После 5-минутного отдыха в положении стоя определите частоту сердечных сокращений (ЧСС) за 1 минуту. 2. Затем спокойно вдохните около 2/3 объема легких и измерьте время (в секундах) на сколько Вы сможете задержать дыхание. 3. Следующим шагом Вам необходимо измерить объем Ваших легких (в миллилитрах). Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется спирометром или спирографом. Это можно сделать в любом Центре здоровья, у врача-санолога, в спортивных центрах и, возможно, в районных и ведомственных поликлиниках.  индекс Шаповаловой = (вес тела (г)/ рост (см))*(количество наклонов за 1 минуту/60) — характеризует уровень развития двигательных качеств — силы, быстроты, выносливости, а также функциональные возможности кардио-респираторной системы; индекс Руфье = 4 (Р1 + Р2 + Р3) – 200/10 — характеризует уровень адаптационных резервов кардио-респираторной системы.  После оценки каждого показателя по таблицам в баллах рассчитывается общая сумма баллов, по которой и определяется уровень физического здоровья школьника КП позволяет дать количественную оценку (в баллах) уровня физического здоровья и осуществить его мониторинг. Кроме общей оценки уровня физического здоровья, КП дает возможность оценить каждый показатель и индекс, выявить «слабые места» организма школьника и на основе этих оценок дать индивидуальные рекомендации (рецепт) оздоровительных мероприятий. |