ююб. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 По дисциплине_ Электрические машины и апп. Практическая работа 2 По дисциплине Электрические машины и аппараты Тема Трансформаторы Специальность 13. 02. 11 Юртаев В. Е. Тээ 21д проверил преподаватель Сидоренко С. Р

Скачать 1.13 Mb. Скачать 1.13 Mb.

|

|

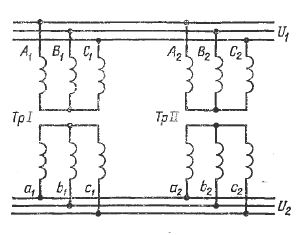

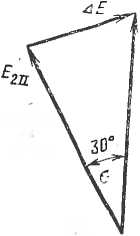

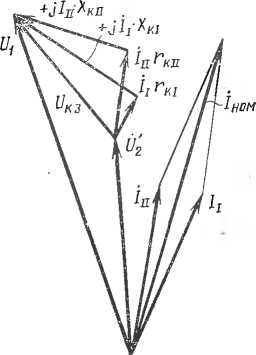

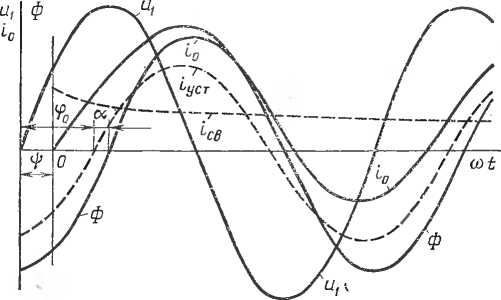

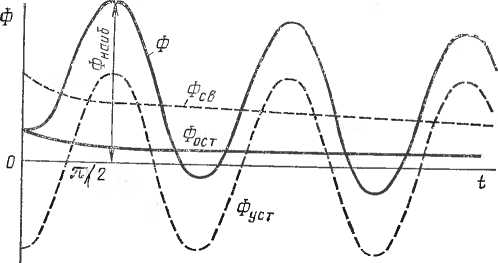

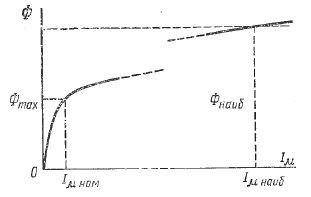

5. Параллельная работа трансформаторов 5.1. Назначение параллельной работы трансформаторов При параллельной работе трансформаторы первичными обмотками включены на общую первичную сеть, а вторичными — на общую вторичную сеть. Параллельно могут быть включены два и более трансформаторов. Использование параллельной работы целесообразно при суточных или сезонных колебаниях нагрузки или когда нагрузка подстанции увеличивается постепенно, в течение ряда лет. Параллельная работа трансформаторов позволяет при снижении нагрузки отключать часть трансформаторов, уменьшая в них расход энергии на покрытие магнитных потерь. При этом более просто решается проблема резервирования, так как в случае выхода из строя какого-либо трансформатора остальные могут полностью или частично принять на себя его нагрузку. Когда нагрузка подстанции увеличивается постепенно, целесообразно устанавливать несколько трансформаторов последовательно по мере роста нагрузки. Параллельное включение трансформаторов применяют также и в более сложных случаях, например, когда сеть НН (осветительная) имеет большую протяженность. Такую сеть питают несколькими трансформаторами в различных местах, что уменьшает падение напряжения в линии и дает возможность применять для такой линии провода меньшего поперечного сечения. Так как нагрузка обычно неравномерно распределена по длине линии, трансформаторы целесообразно размещать в главных пунктах нагрузки. Иногда используют совместную работу нескольких трансформаторов на общую сеть нагрузки, первичные обмотки которых включены в различные сети с различными напряжениями. Так, например, в местности, где много гидравлической энергии, сооружают несколько гидравлических электростанций и линий электропередач. В точках пересечения этих линий возникают пункты отбора энергии, поэтому электроснабжение определенного района производится несколькими электростанциями. Трансформаторы, включенные на одну и ту же сеть НН в нескольких ее пунктах со стороны ВН, включены в различные сети с различными первичными напряжениями. Основная трудность, возникающая при параллельной работе трансформаторов, — обеспечение равномерного распределения нагрузки между ними. При включении на параллельную работу трансформаторов, одинаковых по мощности и конструкции, равномерное распределение нагрузки между ними достигается автоматически в силу симметрии всех параллельных цепей. Однако на практике приходится часто включать параллельно трансформаторы неодинаковых мощностей и различных в конструктивном отношении, и тогда равномерное распределение нагрузок между трансформаторами невозможно. При параллельном включении трансформаторов их вторичные обмотки образуют замкнутую цепь, в которой не должно возникать каких-либо неуравновешенных напряжений или э. д. с., т. е. сумма э. д. с. вторичных обмоток должна быть равна нулю. 5.2. Условия включения трансформаторов на параллельную работу При параллельном включении трансформаторов их первичные обмотки присоединяются параллельно к одним шинам, а вторичные к другим (рис. 5.1). На схеме показано включение двух трансформаторов, но их число может быть и большим. Для нормальной работы трансформаторов при их параллельном включении необходимо выполнение следующих условий: 1) равенство номинальных первичных и вторичных напряжений трансформаторов; 2) принадлежность трансформаторов к одинаковым группам; 3) равенство напряжений к. з., а также активных и реактивных составляющих напряжений к. з. трансформаторов.  Рис. 5.1. Схема включения двух трехфазных трансформаторов на параллельную работу Условия равенства номинальных первичных и вторичных напряжений. Это условие сводится к условию равенства коэффициентов трансформации параллельно работающих трансформаторов. При включении на параллельную работу обмотки трансформаторов должны быть соединены одноименными зажимами а1 с а2 и bt с b2и т. д., так чтобы индуктированные во вторичных обмотках э. д. с. находились бы в противофазе и их геометрическая сумма была равна нулю, тогда при включении трансформаторов не возникает никаких уравнительных токов. Если коэффициенты трансформации не равны, то не равны и э д. с. вторичных обмоток, так что их геометрическая сумма не равна нулю: Ė21+Ė211=  Ė, где E21 и Е211— э. д. с. вторичных обмоток первого и второго трансформаторов соответственно. Ė, где E21 и Е211— э. д. с. вторичных обмоток первого и второго трансформаторов соответственно.Под действием результирующей э. д. с.  Е по обмоткам трансформаторов будут циркулировать уравнительные токи Iур. Суммарное напряжение вторичных обмоток уравновешивается падением напряжений в сопротивлениях к.з. трансформаторов, приведенных вторичным обмоткам: Е по обмоткам трансформаторов будут циркулировать уравнительные токи Iур. Суммарное напряжение вторичных обмоток уравновешивается падением напряжений в сопротивлениях к.з. трансформаторов, приведенных вторичным обмоткам:  ,откуда ,откуда  . .В мощных трансформаторах индуктивные сопротивления обмоток больше, чем активные, так что Iур будет почти чисто реактивным. Уравнительный ток для трансформатора с большей вторичной э. д. с. будет индуктивным, уменьшающим напряжение вторичной обмотки этого трансформатора до напряжения вторичной сети U2; для трансформатора с меньшей вторичной э. д. с. уравнительный ток будет емкостным, повышающим напряжение вторичной обмотки до напряжения вторичной сети U2. Сопротивления к.з. трансформаторов малы, и даже при небольшом неравенстве коэффициентов трансформации Iур может оказаться значительно больше номинального, вследствие чего параллельное включение трансформаторов недопустимо. Относительное значение Iур определим на примере параллельной работы двух одинаковых однофазных трансформаторов с равными напряжениями короткого замыкания ик = 5% и э. д. с. вторичных обмоток, отличающимися друг от друга на  и = 5%. и = 5%.Номинальный и уравнительный токи соответственно будут:  ; ;  Откуда  = 5/2 = 5/2 5=0,5, т. е. уравнительный ток составляет 50% от номинального. 5=0,5, т. е. уравнительный ток составляет 50% от номинального.Таким образом, при отсутствии нагрузки трансформаторы оказались нагруженными токами, равными половине номинального. Совершенно очевидно, что при таких условиях использовать полную мощность трансформаторов нельзя, так как при полной нагрузке они окажутся перегруженными и в случае продолжительной работы выйдут из строя. Если бы коэффициенты трансформации были отличными в большей мере, то уравнительный ток оказался бы еще большим. На практике допускается разница в коэффициентах трансформации не более 1%. Условие принадлежности трансформаторов к одинаковым группам. Как было установлено ранее в зависимости от группы соединения обмоток трехфазного трансформатора, вектор вторичной линейной э. д. с. может быть сдвинут относительно вектора первичной на любой угол, кратный 30°. Первичные обмотки трансформаторов при их параллельной работе включены в общую сеть источника тока и независимо от групп соединения обмоток векторы линейных э. д. с. первичных обмоток будут совпадать по фазе. Если выполнено второе условие, т. е. трансформаторы, включаемые на параллельную работу, принадлежат к одной группе, то векторы линейных э. д. с. вторичных обмоток совпадают по фазе и при включении трансформаторов никаких уравнительных токов не будет. Если эти трансформаторы принадлежат различным группам, то при совпадении векторов линейных э. д. с. первичных обмоток вектора линейных э. д. с. вторичных обмоток не совпадают по фазе и их геометрическая сумма не равна нулю, т. е. в этом случае при включении трансформаторов на параллельную работу появляются уравнительные токи, которые значительно больше номинальных, и трансформаторы могут выйти из строя. Положим, что мы включили на параллельную работу два одинаковых по своим параметрам трансформатора, имеющих различные группы соединения обмоток: первый трансформатор  =2UJIsin 15°=0,52UЛ (рис. 5.2), так что при включении трансформаторов будет очень большим уравнительный ток: =2UJIsin 15°=0,52UЛ (рис. 5.2), так что при включении трансформаторов будет очень большим уравнительный ток:  . .Если положить, что трансформаторы имеют одинаковую номинальную мощность, то при их включении на параллельную работу Iур =0,25 Iк, т. е. примерно в 5 раз больше номинального. Такой бросок тока может привести к аварии и вывести трансформатор из строя. Условие равенства напряжений к.з. и их активных и реактивных составляющих. Напряжения к.з. и их активные и реактивные составляющие определяют распределение нагрузки между трансформаторами при их параллельной работе.  Рис. 5.2. Векторная диаграмма э. д. с. вторичных обмоток трансформаторов групп При неравенстве напряжений к.з. нагрузка между параллельно работающими трансформаторами распределяется неравномерно, и трансформатор с меньшим напряжением нагружается сильнее, чем трансформатор с большим. Для одной фазы трансформатора напряжение первичной обмотки  , ,где  —приведенное напряжение вторичной обмотки; —приведенное напряжение вторичной обмотки;  —ток первичной обмотки при нагрузке; —ток первичной обмотки при нагрузке;  — сопротивление к.з. — сопротивление к.з.Если два трансформатора включены на параллельную работу, то напряжения как их первичных, так и вторичных обмоток одинаковы: U1I = U1II и U2I=U2II. Поэтому падение напряжения в сопротивлениях обмоток должны быть также одинаковы: IIZкI = IIIZкII или . II /III = ZкII/ZкI. Напряжение к.з. (%)  100, откуда 100, откуда  , ,где  - номинальный ток трансформатора. - номинальный ток трансформатора.Таким образом получим следующее соотношение:  умножив и разделив обе части которого на общее для обоих трансформаторов номинальное напряжение, получим  Это выражение показывает, что нагрузка между параллельно работающими трансформаторами распределяется прямо пропорционально их номинальным мощностям и обратно пропорционально напряжениям к.з. При неравенстве напряжений к.з. параллельная работа трансформаторов нежелательна, так как нельзя получить полной мощности этих трансформаторов. При номинальной нагрузке трансформатора с меньшим напряжением к.з. трансформатор с большим напряжением к.з. будет недогружен. Если же трансформатор с большим напряжением к.з. нагрузить номинальной мощностью, то тогда трансформатор с меньшим напряжением к. з. окажется перегруженным и длительно работать не сможет. На практике, чтобы недоиспользование установленной мощности было малым, включают на параллельную работу такие трансформаторы, напряжения к.з. которых отличались бы от номинального значения не более чем на ±10%. При включении на параллельную работу трансформаторов различных мощностей нужно, чтобы трансформатор большей номинальной мощности имел меньшее напряжение к.з., чем трансформатор меньшей номинальной мощности. В этом случае недоиспользование установленной мощности будет меньше. На параллельную работу трансформаторов оказывает влияние соотношение активных и реактивных составляющих напряжений к. з. Если составляющие напряжений к. з. не равны, то трансформаторы будут недоиспользованы. При неравенстве активных и реактивных составляющих напряжения к. з. токи параллельно работающих трансформаторов  и и  не совпадают по фазе и ток, отдаваемый ими приемнику электрической энергии не совпадают по фазе и ток, отдаваемый ими приемнику электрической энергии  , равен геометрической сумме токов трансформаторов (рис. 5.3), т. е. будет меньше арифметической суммы токов. Следовательно, при номинальных нагрузках трансформаторов ток, потребляемый приемником энергии, меньше суммы номинальных токов трансформаторов. , равен геометрической сумме токов трансформаторов (рис. 5.3), т. е. будет меньше арифметической суммы токов. Следовательно, при номинальных нагрузках трансформаторов ток, потребляемый приемником энергии, меньше суммы номинальных токов трансформаторов. Рис. 5.3 Векторная диаграмма напряжений и токов при неравенстве активных и индуктивных сопротивлений двух трансформаторов Это объясняется тем, что для трансформаторов различных номинальных мощностей активные и реактивные составляющие напряжений к. з. различны: у трансформаторов большей мощности реактивное сопротивление и реактивная составляющая напряжения к. з. больше, а активное сопротивление и активная составляющая напряжения к. з. меньше, чем у трансформатора меньшей мощности. Поэтому требование равенства активных и реактивных составляющих напряжений к. з. делает нежелательным включение на параллельную работу трансформаторов, номинальные мощности которых различны более чем в 2,5 раза. 6. Переходные процессы в трансформаторах 6.1. Процессы при включении трансформаторов В силовых трансформаторах ток х.х. составляет небольшую долю (5  10%) номинального тока, а в трансформаторах малой мощности может достигать 30% и более от номинального тока. Однако при включении трансформатора в сеть возникают переходные процессы, при которых намагничивающий ток может резко возрасти. 10%) номинального тока, а в трансформаторах малой мощности может достигать 30% и более от номинального тока. Однако при включении трансформатора в сеть возникают переходные процессы, при которых намагничивающий ток может резко возрасти.Положим, что в сеть источника энергии переменного тока включен ненагруженный трансформатор, вторичная обмотка которого разомкнута. Если материал магнитопровода не насыщен, то магнитная проницаемость  , постоянна и между магнитным потоком и намагничивающим током существует пропорциональная зависимость. Если напряжение питающей сети ui синусоидально (рис. 6.1), то кривая магнитного потока Ф (в установившемся режиме) будет также синусоидальной функцией времени, отстающей от кривой напряжения на , постоянна и между магнитным потоком и намагничивающим током существует пропорциональная зависимость. Если напряжение питающей сети ui синусоидально (рис. 6.1), то кривая магнитного потока Ф (в установившемся режиме) будет также синусоидальной функцией времени, отстающей от кривой напряжения на  /2. /2. Рис. 6.1. Кривые приложенного напряжения, магнитного потока Ф, тока холостого хода i0 и его установившегося iуст и свободного iсв значения для трансформатора с ненасыщенным магнитопроводом Уравнение равновесия э. д. с. для первичной обмотки включаемого трансформатора будет  , (6.1) , (6.1)где r0 и L0 — активное сопротивление и индуктивность трансформатора при х.х.; ψ — фаза включения напряжения. Установившийся ток х.х. (по окончании переходного процесса)  , (6.2) , (6.2)где  — фазный сдвиг установившегося тока х.х. относительно приложенного напряжения. — фазный сдвиг установившегося тока х.х. относительно приложенного напряжения.Таким образом кривая установившегося тока х.х. отстает по фазе от напряжения на угол  и опережает кривую магнитного потока Ф (за счет потерь в стали) на угол магнитного запаздывания α. и опережает кривую магнитного потока Ф (за счет потерь в стали) на угол магнитного запаздывания α.В момент включения трансформатора ток в его первичной обмотке так же, как и магнитный поток, не может мгновенно измениться от нуля до некоторого установившегося значения, соответствующего моменту включения трансформатора. Следовательно, в момент включения (t = 0) ток i0 = 0. Представим ток х.х. в виде суммы токов: i0 =iуст + iсв, где iуст — установившийся ток;  (6.3) (6.3)— свободный ток переходного режима. Решение этого уравнения имеет следующий вид:  , (6.4) , (6.4)где T=Lo/ro — постоянная времени;  — свободный ток в момент включения (t = 0). — свободный ток в момент включения (t = 0).Так как при t = 0 и i0 = 0, получим  . (6.5) . (6.5)В момент включения  . (6.6) . (6.6)На рис. 6.1 показаны кривые токов iсв и i0, из которых видно, что в зависимости от момента включения трансформатора свободный ток iсв принимает различные значения. Если трансформатор включают в момент  , то , то  и свободный ток отсутствует, ток х.х. будет равен установившемуся значению. Если трансформатор включают в момент и свободный ток отсутствует, ток х.х. будет равен установившемуся значению. Если трансформатор включают в момент  , то свободный ток при включении равен наибольшему значению — амплитуде установившегося тока. Тогда через половину периода ток при включении достигнет значения, примерно вдвое большего амплитуды установившегося тока. , то свободный ток при включении равен наибольшему значению — амплитуде установившегося тока. Тогда через половину периода ток при включении достигнет значения, примерно вдвое большего амплитуды установившегося тока.Следовательно, при включении трансформатора с ненасыщенным сердечником в зависимости от момента включения наибольший бросок тока может принимать значения от одно- до двукратной амплитуды установившегося тока х.х. Иные значения бросков токов будут при включении трансформатора с насыщенным сердечником. Магнитная проницаемость ц и индуктивность трансформатора при х.х.. L0 не постоянны, и уравнение равновесия э. д. с. первичной обмотки будет иметь следующий вид:  , (6.7) , (6.7)откуда  Интегрируя это выражение в пределах от 0 до t, получим  При включении трансформатора в сеть в его сердечнике может быть некоторый остаточный магнитный поток Фoст В этом случае постоянная интегрирования С будет равна  и окончательно магнитный поток в сердечнике трансформатора определится следующим выражением:  . (6.8) . (6.8) Рис. 6.2. Кривая магнитного потока при наихудших условиях включения трансформатора В правой части этого выражения (6.8) первое слагаемое представляет собой магнитный поток при установившемся режиме Фуст второе слагаемое — свободный магнитный поток при включении трансформатора Фсв, третье слагаемое — уменьшение свободного потока во времени. Кривые Ф, Фсв, Фуст и Фoст показаны на рис. 6.2 для наиболее неблагоприятного момента включения. Если же включение трансформатора произошло в момент  = =  /2, то магнитный поток оказался бы равным установившемуся значению (Ф = Фуст) и свободный магнитный поток отсутствовал (Фсв = 0). Если бы включение трансформатора произошло в момент /2, то магнитный поток оказался бы равным установившемуся значению (Ф = Фуст) и свободный магнитный поток отсутствовал (Фсв = 0). Если бы включение трансформатора произошло в момент  = 0, то свободный магнитный поток будет наибольшим и равным амплитуде потока установившегося режима, так что магнитный поток в сердечнике трансформатора через половину периода после включения его в сеть примет примерно вдвое большее значение, чем амплитуда потока установившегося режима, т. е. Фнаиб = 2 Фmax уст + Фост. = 0, то свободный магнитный поток будет наибольшим и равным амплитуде потока установившегося режима, так что магнитный поток в сердечнике трансформатора через половину периода после включения его в сеть примет примерно вдвое большее значение, чем амплитуда потока установившегося режима, т. е. Фнаиб = 2 Фmax уст + Фост.Для возбуждения магнитного потока Фнаиб в насыщенном магнитопроводе трансформатора намагничивающий ток Iµнаиб может достигать весьма большого значения, в десятки раз превышающего установившегося значения этого тока Iµном (рис. 6.3).  Рис. 6.3. Наибольший бросок тока при включении трансформатора Бросок тока холостого хода при включении трансформатора кратковремен, но его защита реагирует на этот бросок, и трансформатор может быть отключен. Если в сеть включается нагруженный трансформатор, то бросок тока значительно возрастает. Для уменьшения бросков тока при включении трансформаторов наиболее часто используют пусковое сопротивление, включаемое между питающей сетью и первичной обмоткой трансформатора. За счет падения напряжения в пусковых сопротивлениях напряжение на первичной обмотке трансформатора понижается, уменьшая магнитный поток в сердечнике. Если же сердечник трансформатора не насыщен, то ток включения невелик и не превышает удвоенного значения амплитуды установившегося тока х. х. |