ююб. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 По дисциплине_ Электрические машины и апп. Практическая работа 2 По дисциплине Электрические машины и аппараты Тема Трансформаторы Специальность 13. 02. 11 Юртаев В. Е. Тээ 21д проверил преподаватель Сидоренко С. Р

Скачать 1.13 Mb. Скачать 1.13 Mb.

|

|

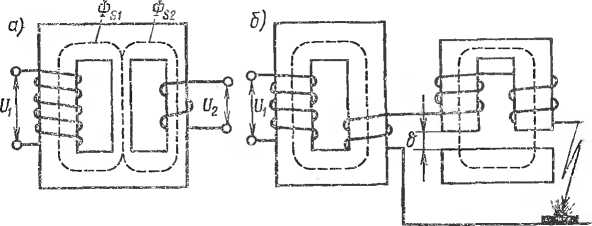

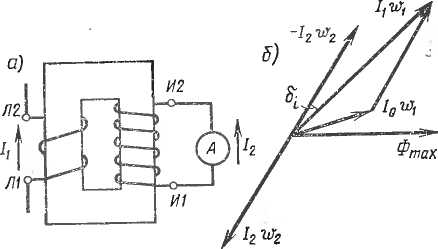

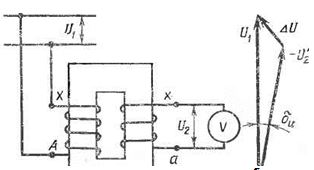

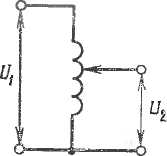

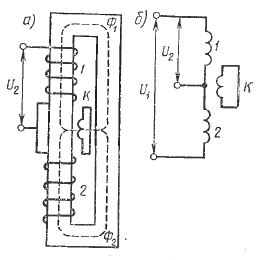

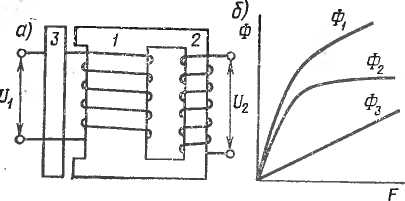

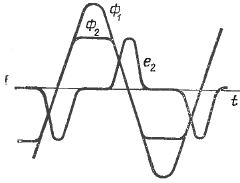

7.3. Сварочные трансформаторы Сварочные трансформаторы применяют для контактной н дуговой электросварки. Короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора является нормальным режимом работы при контактной сварке (при соприкосновении электродов) и часто возникает при дуговой. Для ограничения токов к. з. сварочные трансформаторы строят с большим индуктивным сопротивлением и сравнительно» низким коэффициентом мощности. Увеличение индуктивного сопротивления обмоток сварочного трансформатора может быть достигнуто либо применением специальной конструкции обмоток, либо включением дополнительной индуктивности в цепь вторичной (или первичной) обмотки. Увеличение индуктивных сопротивлений обмоток в самом трансформаторе достигается увеличением потоков рассеяния, для чего обмотки трансформатора размещают на разных стержнях магнитопровода или в различных местах по высоте стержня. Включение магнитны» шунтов в магнитопровод (рис. 7.6, а) также резко увеличивает потоки рассеяния и индуктивное сопротивление обмоток трансформатора.  Рис. 7.6. Схемы устройства сварочных трансформаторов Трансформаторы для контактной сварки делают с вторичной обмоткой, состоящей из одного витка, напряжение на которой обычно не превышает 14В. Для регулирования тока протекающего через свариваемую деталь, первичная обмотка сварочного трансформатора имеет несколько выводов, переключение которых позволяет изменять число витков обмотки. В настоящее время наиболее широкое распространение имеют сварочные трансформаторы, предназначенные для дуговой электросварки. Такие трансформаторы строят на вторичное напряжение 60  70В (напряжение зажигания дуги). Особенностью работы этих трансформаторов является прерывистый режим работы с резкими переходами от холостого хода к короткому замыканию и обратно. Для устойчивого и непрерывного горения дуги необходимы незначительные изменения тока и значительная индуктивность в сварочные цепи. Для регулирования тока в сварочной цепи последовательно с вторичной обмоткой трансформатора включают индуктивную катушку со стальным магнитопроводом (рис. 7.6, б). Величина сварочного тока зависит от диаметра электрода и регулируется реактивным сопротивлением индуктивной катушки, которое зависит от величины воздушного зазора 8. Увеличение воздушного зазора в магнитопроводе индуктивной катушки вызывает уменьшение ее реактивного сопротивления, вследствие чего ток в сварочной цепи повышается. Иногда индуктивные катушки совмещают в одно целое со сварочным трансформатором. 70В (напряжение зажигания дуги). Особенностью работы этих трансформаторов является прерывистый режим работы с резкими переходами от холостого хода к короткому замыканию и обратно. Для устойчивого и непрерывного горения дуги необходимы незначительные изменения тока и значительная индуктивность в сварочные цепи. Для регулирования тока в сварочной цепи последовательно с вторичной обмоткой трансформатора включают индуктивную катушку со стальным магнитопроводом (рис. 7.6, б). Величина сварочного тока зависит от диаметра электрода и регулируется реактивным сопротивлением индуктивной катушки, которое зависит от величины воздушного зазора 8. Увеличение воздушного зазора в магнитопроводе индуктивной катушки вызывает уменьшение ее реактивного сопротивления, вследствие чего ток в сварочной цепи повышается. Иногда индуктивные катушки совмещают в одно целое со сварочным трансформатором.7.4. Измерительные трансформаторы Измерительные трансформаторы применяют в установках переменного тока, для изоляции цепей измерительных приборов и реле от сети высокого напряжения и для расширения пределов измерения измерительных приборов. Непосредственное включение измерительных приборов в цепь высокого напряжения сделало бы приборы опасными для прикосновения. Конструкция приборов в этом случае была бы сильно усложнена, так как изоляция токоведущих частей должна была бы быть рассчитана на высокое напряжение, а их сечение — на большие токи. Измерительные трансформаторы делят на трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Их применение дает возможность пользоваться одними и теми же приборами со стандартными пределами измерения для измерения самых различных напряжений и токов. Трансформаторы тока преобразуют измеряемый большой ток в малый, а трансформаторы напряжения — измеряемое высокое напряжение в низкое. Трансформаторы тока. Первичную обмотку трансформатора тока, имеющую малое число витков, включают последовательно в линию, в которой измеряют или контролируют ток (рис. 7.7, а).  Рис. 7.7. Схема включения (а) и векторная диаграмма намагничивающих сил (б) трансформаторов тока Начало и конец этой обмотки обозначают буквами Л1 и Л2 (линия) соответственно, начало и конец вторичной обмотки — буквами И1 и И2 (измерение). В цепь вторичной обмотки трансформатора тока включают прибор с малым сопротивлением. Им может быть амперметр, токовая катушка ваттметра, счетчика, какого-либо иного измерительного прибора или реле. Приборы во вторичную цепь включают так, чтобы положительное направление тока в приборе по направлению совпадало с положительным направлением тока в контролируемой цепи. Это очень важно для включения ваттметров и счетчиков при измерении мощности и энергии. Первичные номинальные токи трансформаторов тока стандартизированы в пределах 5  15000 А, для вторичных номинальных токов — 5 А, а в специальных случаях — 1 А. В цепь вторичной обмотки трансформатора тока можно включить несколько приборов, которые следует соединить последовательно, чтобы через них проходил один и тот же ток. Однако включение в цепь вторичной обмотки большого числа измерительных приборов нежелательно, так как это ведет к увеличению сопротивления нагрузки трансформатора и снижает точность измерения. Сопротивление нагрузки, включаемой в цепь вторичной обмотки трансформатора тока при номинальном токе 5 А, должно быть не более 0,2 15000 А, для вторичных номинальных токов — 5 А, а в специальных случаях — 1 А. В цепь вторичной обмотки трансформатора тока можно включить несколько приборов, которые следует соединить последовательно, чтобы через них проходил один и тот же ток. Однако включение в цепь вторичной обмотки большого числа измерительных приборов нежелательно, так как это ведет к увеличению сопротивления нагрузки трансформатора и снижает точность измерения. Сопротивление нагрузки, включаемой в цепь вторичной обмотки трансформатора тока при номинальном токе 5 А, должно быть не более 0,2 2 Ом. 2 Ом.Условия работы трансформатора тока близки к короткому замыканию вторичной обмотки силового трансформатора. Так как сопротивление нагрузки очень мало, то и напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора тока также мало. Следовательно, мала как э. д. с. вторичной обмотки, так и магнитный поток в магнитопроводе трансформатора, необходимый для индуктирования этой э. д. с. Поэтому намагничивающий ток будет относительно мал и н. с. первичной и вторичной обмоток практически взаимно уравновешены, т. е. I1𝓌l=I2𝓌2. Зная коэффициент трансформации трансформатора тока, т. е. отношение чисел витков вторичной и первичной обмоток (ki = 𝓌2/ 𝓌1) по показанию амперметра во вторичной цепи, легко определить ток в первичной контролируемой цепи. При увеличении сопротивления внешней нагрузки повышаются напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора тока, э. д. с. во вторичной обмотке и магнитный поток в магнитопроводе. Для создания большого магнитного потока требуется больший намагничивающий ток, что приводит к большим погрешностям при измерении, так как нарушается равновесие и. с. первичной и вторичной обмоток (I1𝓌l  I2𝓌2.). I2𝓌2.).Соответствующую неточность в передаче значения измеряемого тока называют токовой погрешностью:  допустимое значение которой для трансформаторов тока классов точности 0,2;, 0,5; 1; 3; 10 соответственно будет 0,2; 0,5; 1; 3; 10% при номинальном первичном токе. Кроме того, возникает неточность в показаниях ваттметров и счетчиков из-за угловой погрешности  которая определяется углом между векторами и. с. I1𝓌l и которая определяется углом между векторами и. с. I1𝓌l и  I2𝓌2 в минутах (рис.7.7, б). Если вектор I2𝓌2 в минутах (рис.7.7, б). Если вектор  I2𝓌2 опережает вектор I1𝓌l, то угловая погрешность считается положительной. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5; и 1 угловая погрешность при номинальном токе не должна превышать соответственно 10, 40 и 80 мин, для трансформаторов тока классов точности 3 и 10 угловая погрешность не нормирована. С увеличением намагничивающего тока личивается как токовая, ток и угловая погрешности. I2𝓌2 опережает вектор I1𝓌l, то угловая погрешность считается положительной. Для трансформаторов тока классов точности 0,2; 0,5; и 1 угловая погрешность при номинальном токе не должна превышать соответственно 10, 40 и 80 мин, для трансформаторов тока классов точности 3 и 10 угловая погрешность не нормирована. С увеличением намагничивающего тока личивается как токовая, ток и угловая погрешности.У точных трансформаторов тока н.с. первичной обмотки при номинальном токе должна быть не менее 500 А. Число витков первичной обмотки выбирают в зависимости от номинального первичного тока и требуемой точности. Трансформаторы тока могут быть одновитковыми (первичная обмотка имеет один виток), шинными (первичной обмоткой служит шина распределительного устройства) и многовитковыми (первичная обмотка имеет два и более витков). Трансформаторы тока изготовляют сухими с изоляцией из бакелизированной бумаги, с керамической изоляцией, а также с эпоксидной изоляцией. При весьма высоких напряжениях применяют масляные трансформаторы тока. Разновидностью шинных трансформаторов тока являются измерительные клещи, которые служат для ориентировочных измерений токов от 20 до 1000 А при рабочем напряжении до 10 кВ. Магнитопровод клещей, изготовленный из листовой стали, состоит из двух половин, оттягиваемых сильной пружиной. Клещи раскрывают для введения провода, в котором нужно измерить ток. Этот провод является первичной обмоткой трансформатора тока. Вторичная обмотка расположена на магнитопроводе и замкнута на амперметр, установленный на клещах. Рукоятки отделены от высокого напряжения фарфоровыми изоляторами и для безопасности обслуживания заземлены. В случае пробоя изоляции между обмотками трансформатора тока вторичная обмотка окажется под высоким напряжением; в случае пробоя обмотки высокого напряжения на корпус под высоким напряжением окажется магнитопровод. Для безопасности обслуживания трансформаторов тока их вторичные обмотки и магнитопроводы заземляют. Особенностью трансформаторов тока является то, что при их работе нельзя размыкать вторичную цепь, когда ток в ней становится равным нулю, а в первичной остается неизменным. Намагничивающая сила первичной обмотки трансформатора тока, не встречая противоположно направленной н. с. вторичной обмотки, создает в магнитопроводе очень большой магнитный поток, индуктирующий во вторичной обмотке очень большую э. д. с. (до нескольких киловольт). Такая э. д. с. опасна для жизни человека и может вызвать пробой изоляции вторичной обмотки. Кроме того, большой магнитный поток в магнитопроводе значительно увеличивает потери в стали, что вызывает нагрев магнитопровода, опасный для целости изоляции. Трансформаторы напряжения. По устройству они подобны силовым трансформаторам небольшой мощности. Первичную обмотку трансформатора напряжения с большим числом витков включают в сеть, напряжение в которой измеряют или контролируют (рис. 7.8, а).  Рис 7.8. Схема включения (а) и векторная диаграмма напряжений (б) трансформатора напряжения Начало и конец первичной обмотки обозначаются буквами А и X. Вторичная обмотка с меньшим числом витков замыкается на прибор с большим сопротивлением. Таким прибором может быть вольтметр, параллельная обмотка ваттметра, счетчика или какого-либо иного измерительного прибора или реле. Их сопротивления сравнительно велики (тысячи Ом), поэтому ток в цепи вторичной обмотки трансформаторов напряжения весьма мал и режим работы его близок к режиму холостого хода силового трансформатора. Начало и конец вторичной обмотки обозначается буквами а и х. По отношению к измерительному прибору вторичное напряжение должно совпадать по фазе с первичным, что достигается соответствующим соединением вторичной обмотки с прибором. Это необходимо при измерениях мощности и энергии. Так как при малых токах в обмотках трансформатора падения напряжения в сопротивлениях этих обмоток также малы, напряжения на зажимах первичной и вторичной обмоток практически равны э. д. с., а отношение этих напряжений равно коэффициенту трансформации  Зная коэффициент трансформации по показаниям приборов низкого напряжения вторичной цепи, легко определить измеряемое высокое напряжение: U1 = U2ku = U2  . .В действительности токи в обмотках трансформатора напряжения не равны нулю. Поэтому за счет падения напряжения в сопротивлениях обмоток напряжение не равно э. д. с. Это является причиной неточности измерения, которая называется погрешностью напряжения  Для трансформаторов напряжения различных классов точности 0,5; 1; 3 устанавливается следующая допустимая погрешность напряжения соответственно ±0,5%; ±1%; ±3%. Кроме того, за счет падения напряжения в сопротивлениях обмоток трансформатора возникает неточность в передаче фазы напряжения — угловая погрешность  . Падение напряжения в сопротивлениях обмоток трансформатора . Падение напряжения в сопротивлениях обмоток трансформатора  приводит к тому, что векторы напряжений первичной обмотки U1 и приведенного напряжения вторичной обмотки с обратным знаком не совпадают (рис. 7.8, б). Угол между этими векторами приводит к тому, что векторы напряжений первичной обмотки U1 и приведенного напряжения вторичной обмотки с обратным знаком не совпадают (рис. 7.8, б). Угол между этими векторами  определяет угловую погрешность, измеряемую в угловых минутах и влияющую на показания ваттметров, счетчиков и фазометров. Угловая погрешность считается положительной, если вектор— U2' опережает вектор U1. определяет угловую погрешность, измеряемую в угловых минутах и влияющую на показания ваттметров, счетчиков и фазометров. Угловая погрешность считается положительной, если вектор— U2' опережает вектор U1.Для трансформаторов напряжения классов точности 0,5 и 1 допускается угловая погрешность соответственно ±20 и ±40 мин. Для трансформаторов напряжения класса точности 3 угловая погрешность не нормирована. В цепи вторичной обмотки трансформатора напряжения могут быть включены помимо вольтметра параллельные обмотки ваттметра, счетчика и др. Все эти приборы соединяют параллельно, чтобы на них воздействовало одно и то же напряжение. Включение большого числа приборов в цепь вторичной обмотки трансформатора напряжения вызывает увеличение токов в обмотках и увеличивает погрешность при измерении. Поэтому общая полная мощность присоединенных ко вторичной обмотке приборов не должна превышать измерительную мощность трансформатора напряжения, на щитке которого указывается наибольшая допустимая мощность нагрузки в вольтамперах. Для напряжения до 6 кВ трансформаторы напряжения изготовляют сухими, т. е. с естественным воздушным охлаждением; для напряжений выше 6 кВ применяют масляные. Трансформаторы напряжения могут быть трехфазными, имеющими такое же обозначение зажимов, как и у обычных силовых. Для безопасности обслуживания и для большей надежности работы аппаратуры магнитопровод трансформатора напряжения и один зажим вторичной обмотки заземляют. 7.5. Трансформаторы с регулируемым напряжением В устройствах автоматического регулирования и управления, в схемах совместной работы нескольких сетей для пусков асинхронных двигателей и регулирования их частоты вращения и во многих других случаях необходимо регулируемое напряжение. Наиболее простым способом изменения вторичного напряжения трансформатора или автотрансформатора является изменение числа витков обмотки, для чего на обмотке делают несколько отводов. С помощью переключателя изменяется число витков обмотки, а следовательно, и вторичное напряжение трансформатора или автотрансформатора. Недостаток такого способа изменения напряжения — необходимость отключения трансформатора от сети. Если бы мы начали производить регулирование напряжения под нагрузкой, то при изменении числа витков обмотки трансформатора часть витков оказалась бы замкнутыми накоротко, что повело бы к созданию чрезмерно больших токов и к выходу трансформатора из строя. Для ограничения токов к. з. на время переключения витков в цепь короткозамкнутых витков вводят активные или реактивные сопротивления. Существует ряд схем, позволяющих ограничить токи короткозамкнутых витков. Однако такие регуляторы очень громоздки и находят применение в трансформаторах большой мощности. Ограничение токов короткозамкнутых витков при регулировании напряжения используется в ЛАТР (лабораторном автотрансформаторе регулируемом), который представляет собой автотрансформатор, часть витков обмотки которого оголена, а по оголенным проводникам перемещается угольная щетка (рис. 7.9).  Рис. 7.9. Принципиальная схема ЛАТР Угольную щетку выполняют такой ширины, чтобы она могла перекрывать не более двух проводников, т. е. чтобы не более одного витка замыкалось щеткой накоротко. Большое переходное сопротивление между проводниками обмотки ЛАТРа и угольной щеткой ограничивает ток короткозамкнутого витка, ЛАТРы применяют в схемах электропитания радиоустройств, в лабораторном оборудовании и др. Регулировать вторичное напряжение трансформатора можно не только изменением числа витков обмотки (первичной или вторичной), но и изменение магнитного потока, для чего используют либо перемещаемые катушки, либо подвижные магнитопроводы трансформаторов. Наиболее часто регулирование напряжения под нагрузкой обеспечивает трансформатор с подвижной короткозамкнутой катушкой (трансформатор Норриса), который позволяет равномерно изменять напряжение на выходе в широких пределах. Трансформатор с короткозамкнутой катушкой имеет удлиненный стальной сердечник с узким окном (рис.7.10, а). Чаще трансформатор выполняют по схеме автотрансформатора (рис.7.10, б). На сердечнике размещена обмотка трансформатора, состоящая из двух .катушек 1 и 2 с одинаковым числом витков, одна из катушек (катушка 1) является и вторичной обмоткой трансформатора. Катушки 1 и 2 намотаны встречно так, что магнитные потоки Ф1 и Ф2, создаваемые токами этих катушек, в любой момент времени равны и направлены встречно.  Рис. 7.10. Принципиальная схема устройства трансформатора с подвижной короткозамкнутой катушкой (а) и схема соединения его обмоток (б) Поэтому по сердечнику они замкнуться не могут и вынуждены замыкаться через воздушное пространство в средней части окна. Поверх обмоток 1 и 2 намотана короткозамкнутая катушка К, которая может перемещаться по высоте стержня от крайнего нижнего до крайнего верхнего положения. Если катушка К находится в средней части между катушками 1 и 2, то она не сцеплена с магнитными линиями потоков Ф1 и Ф2 и не оказывает никакого влияния на эти катушки. Следовательно, в этом случае приложенное напряжение уравновешивается противоэлектродвижущими силами катушек 1 и 2 (если пренебрегать падением напряжения в сопротивлениях этих катушек), т. е. U1 =  Е1 Е1 Е2. Е2.Катушки 1 к 2 находятся в одинаковых магнитных условиях, следовательно, их э. д. с. равны, т. е. Е1=Е2 и E1 = U1/2. Вторичное напряжение, примерно равное э. д. с. катушки 1, в рассматриваемом случае меньше приложенного напряжения, т. е. U2=E1  U1/2.. U1/2..Если мы переместим короткозамкнутую катушку в крайнее нижнее положение, то витки этой обмотки будут сцеплены со всем потоком Ф2, что поведет к значительному его уменьшению, и э. д. с. катушки 2 также уменьшится до малой величины. Для упрощения дальнейшего рассмотрения примем, что э. д. с. катушки 2 при крайнем нижнем положении короткозамкнутой катушки уменьшится до 0, т. е. Е2 = 0. Тогда U1 =  Е1, т. е. вторичное напряжение равно первичному U2 = E1 Е1, т. е. вторичное напряжение равно первичному U2 = E1 U1 U1При положении короткозамкнутой катушки в какой-либо промежуточной точке между серединой стержня и крайнем нижнем положении не будет полной компенсации потока Ф2 и Е2  0, так что вторичное напряжение будет меньше напряжения сети. Изменением положения короткозамкнутой катушки от среднего по высоте стержня до крайнего нижнего положения можно получить на выходе регулятора любое напряжение от 0,5U1 до U1. Если короткозамкнутая катушка находится в крайнем верхнем положении и сцеплена со всем потоком Ф1 то Е1 0, так что вторичное напряжение будет меньше напряжения сети. Изменением положения короткозамкнутой катушки от среднего по высоте стержня до крайнего нижнего положения можно получить на выходе регулятора любое напряжение от 0,5U1 до U1. Если короткозамкнутая катушка находится в крайнем верхнем положении и сцеплена со всем потоком Ф1 то Е1  0, так что вторичное напряжение U2 0, так что вторичное напряжение U2  E1 = 0. Если короткозамкнутая катушка находится в какой-либо промежуточной точке между средним и крайним верхним положением по высоте, то полной компенсации потока Ф1 не будет и выходное напряжение не равно нулю. Таким образом, перемещая короткозамкнутую катушку от середины до крайнего верхнего положения по высоте стержня на выходе регулятора мы можем получить любое напряжение от 0,5U1 до 0. E1 = 0. Если короткозамкнутая катушка находится в какой-либо промежуточной точке между средним и крайним верхним положением по высоте, то полной компенсации потока Ф1 не будет и выходное напряжение не равно нулю. Таким образом, перемещая короткозамкнутую катушку от середины до крайнего верхнего положения по высоте стержня на выходе регулятора мы можем получить любое напряжение от 0,5U1 до 0.Достоинство регулятора — равномерное изменение выходного напряжения. Такие трансформаторы применяют в электропитающих устройствах радиосвязи для регулирования напряжения накала ламп и анодного напряжения выпрямительных устройств, а также в ряде специальных электроустановок. Следовательно, в зависимости от положения короткозамкнутой катушки вторичное напряжение трансформатора может быть изменено от 0 до U1. Перемещается катушка К по сердечнику с помощью червячной передачи. Недостатки такого трансформатора — большой намагничивающий ток, большие индуктивные сопротивления обмоток и низкий коэффициент мощности — cos  . .7.6. Пиктранеформаторы Пиктрансформаторы применяют для преобразования синусоидальной формы кривой напряжения сети переменного тока в напряжение острой пикообразной формы в схемах выпрямления, инвертирования, автоматического регулирования и управления для регулирования фазы напряжения, подаваемого на сетку тиратрона, или для питания зажигателя игнитрона, а также используют как генераторы высших гармоник в многоканальной связи. Форма кривой вторичного напряжения зависит от кривой магнитного потока. Для получения пикообразной формы кривой э. д. с. вторичной обмотки трансформатора магнитный поток, с которым сцеплена эта обмотка, должен иметь трапециевидную зависимость. Пиктрансформатор имеет сердечник, состоящий из трех стержней (рис.7.11, а): 1 не насыщен и на нем помещена первичная обмотка пиктрансформатора, 2 насыщен и на нем помещена вторичная обмотка пиктрансформатора, 3 является магнитным шунтом и отделен от сердечника воздушным зазором. Магнитный поток стержня 1 частично замыкается через стержни 2 и 3 и равен сумме магнитных потоков: Ф1 = Ф2+Фз. На рис. 7.11, б показаны магнитные характеристики трех стержней сердечника.  Рис. 7.11. Схема устройства (а) и магнитные характеристики стержней пиктраисформатора (б) Если приложенное напряжение U1, синусоидально, то и магнитный поток стержня 1 синусоидален (кривая Ф1 на рис. 7.12).  Рис. 7.12. Кривые изменения во времени магнитных потоков в стержнях и э. д. с. вторичной обмотки пиктрансформатора При слабых магнитных полях магнитное сопротивление стержня 2 значительно меньше магнитного сопротивления стержня 3, так что большая часть магнитного потока Ф1 замкнется через стержень 2. В насыщенном режиме магнитное сопротивление стержня 2 возрастает и увеличение магнитного потока Ф2 прекращается. Э. д. с. вторичной обмотки  . Таким образом, форма кривой э. д. с. обмотки 2 — производная по времени от потока Ф2 с обратным знаком. . Таким образом, форма кривой э. д. с. обмотки 2 — производная по времени от потока Ф2 с обратным знаком.Список использованной литературы 1. Арменский Е.В., Фалк Г.Б. Электрические микромашины. — М.: Высшая школа, 1968. 2. Ермолин Ы.П. Электрические машины. — М.: Высшая школа, 1975. 3. Каляева А.А., Мазур А.Я- Электрические машины. — М.: Высшая школа, 1971. 4. Китаев В.Е., Корхов Ю.М., Свирин В.К. Электрические машины. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы: Учебное пособие для техникумов/ Под ред. В. Е. Китаева.— М.: Высш. школа, 1978.— 184 с., ил. 5. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины,II. —М.: Энергия, 1973. 6. Пиотровский Л.М. Электрические машины. — М.: Энергия, 1972. 7. Сергеев П.С. Электрические машины.— М.: Госэнергоиздат, 1962. 8. Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств. — М.: Высшая школа, 1976. 9. Яковлев Г.С., Магаршак Б.Г., Маникин А. И. Судовые электрические машины. — М.: Судостроение, 1972. |